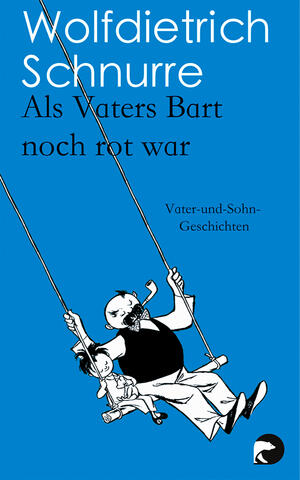

Als Vaters Bart noch rot war — Inhalt

Dieser 1958 erstmals erschienene Klassiker ist das Portrait eines eigenwilligen Paares - Vater und Sohn, die sich im Zoo von einem Affen mit Erdnüssen füttern lassen, auf dem Rummelplatz den Fakir Emil aus Belutschistan herausfordern und zu Weihnachten eine Blautanne als „Leihgabe“ ausgraben. Eine hinreißende literarische Zeitreise und (zwischen den Zeilen) auch eine Hommage an die Stadt Berlin.

Leseprobe zu „Als Vaters Bart noch rot war“

RUSS IN DER LUFT

Als ich runterging an dem Morgen, standen über- all die Flurfenster auf, und es roch im ganzen

Haus nach Seifenlauge, Karbolineum und Scheuer- tuch. Es war Ende März und in den Nächten oft noch sehr kalt, aber jetzt prallte die Sonne aufs Pflaster, und überall auf den Höfen bellten die geprügelten Teppiche los, und das S-Bahn-Geräusch kam viel kla- rer vom Hochbahnhof rüber als sonst, und auch in der Stimme des Lumpensammlers, der auf der Straße nach Altpapier schrie, lag es drin, und sogar die Glok- ke des Milchmanns klang anders an dem [...]

RUSS IN DER LUFT

Als ich runterging an dem Morgen, standen über- all die Flurfenster auf, und es roch im ganzen

Haus nach Seifenlauge, Karbolineum und Scheuer- tuch. Es war Ende März und in den Nächten oft noch sehr kalt, aber jetzt prallte die Sonne aufs Pflaster, und überall auf den Höfen bellten die geprügelten Teppiche los, und das S-Bahn-Geräusch kam viel kla- rer vom Hochbahnhof rüber als sonst, und auch in der Stimme des Lumpensammlers, der auf der Straße nach Altpapier schrie, lag es drin, und sogar die Glok- ke des Milchmanns klang anders an dem Morgen.

Ich blieb einen Augenblick am offenen Fenster im zweiten Stock stehen und sah auf den Hof. Er war ummauert und asphaltiert, und links stand die Tep- pichklopfstange mit dem Schild, daß man nicht auf dem Hof spielen dürfte, und rechts war das Teerpap- pendach der Waschküche zu sehen, und dahinter standen die Müllkästen.

Ich hatte auf einmal keinen Appetit mehr; ich aß die Wurst vom Brot und warf die Stulle flach wie einen Bierdeckel aus dem Fenster. Sie segelte, ohne sich ein einziges Mal zu überschlagen, quer über den Hof,

das Schmalz leuchtete weiß in der Sonne, und dann klatschte sie auf das Waschküchendach, schlitterte noch ein Stück, und dann blieb sie liegen.

Ich rutschte das Geländer hinab und kuckte unten noch mal aus dem Fenster. Das Brot sah man nicht mehr, weil man jetzt ja an der Waschküche rauf- blicken mußte, aber man hörte die Spatzen auf dem Dach, die sich um die Stulle zankten; und dann fiel sie auf einmal vom Dach runter, und das Rudel Spatzen stob hinterher und stürzte sich auf sie und kreischte und balgte sich um die Krümel.

Ich sah eine Weile zu; dann klingelte ich bei der schwachsinnigen Frau Kosanke und wartete, bis sie rausgehumpelt kam, und streckte ihr die Zunge her- aus. Aber es klappte nicht an dem Morgen; sonst hatte Frau Kosanke immer gekeift und gedroht und Fratzen geschnitten; aber diesmal sah sie nur mit zu- sammengekniffenen Augen durch mich hindurch und raus auf die Straße und ging wieder rein.

Ich ärgerte mich und klingelte noch mal. Doch Frau Kosanke rührte sich nicht. Da trat ich raus auf die Straße.

Gerade fuhr ein Brauereiwagen vorbei; zwei dicke glänzende Pferde zogen ihn, in ihren Kruppen spie- gelte sich die Sonne, und sie hatten kupfernes Ge- schirr um und gaben sehr an mit ihrem roten Firle- fanz über den Stirnen und den bastdurchflochtenen Mähnen. Auf dem Bock saßen zwei Brauer mit knall- roten Backen und in weiße Jacken gezwängt; sie tru- gen Lederschürzen und ein messinggelbes Schild an der Mütze, und einem klemmte ein Kopierstift hinter dem Ohr, der ihn seitlich am Kopf ganz blau ge-

schmiert hatte. An der Längsseite des Wagens pen- delten Sandkissen hin und her, die brauchten sie zum Abladen der Fässer, weil sonst der Schupo kam und sagte, die Fässer hauten das Pflaster kaputt.

Der Wagen war bis obenhin vollgeladen. Der Geruch kam aber erst, als der Wagen schon fast vorbei war. Das war der herrlichste Geruch, den es gab, dieser Duft von schalem Bier, und der Geruch, der entsteht, wenn die Sonne auf leere Bierfässer scheint, und dazu noch der scharfe, in der Nase prickelnde Salmiak- geruch der schwitzenden Pferde.

Ich lief ein Stück mit; mir wurde richtig schwindlig von diesem Geruch. Und dann blieb ich stehen und machte die Augen zu, und da hatte ich den Geruch auf einmal wieder auswendig im Kopf und mir wurde plötzlich ganz wunderbar und großartig zumute, ich schrie laut auf und rannte über den Damm, und ein Auto quietschte, und der Chauffeur riß die Schlagtür auf und schimpfte hinter mir her.

Ich rannte erst noch ein Stückchen; dann kriegte ich Stiche, und ich sprang auf dem Pflaster herum, weil da eine Hopse aufgemalt war mit oben „Himmel“ und unten „Hölle“ und so; und da kam auch schon das kleine Mädchen, das sie gemalt hatte, und sagte, das wäre seine Hopse, und ich dürfte da nicht drauf rumspringen. Da sprang ich aber gerade drauf rum, und das kleine Mädchen fing an zu weinen, und ich schubste es, so daß es hinfiel und schrie.

Ich rannte rasch auf die andere Straßenseite; dann ging ich wieder langsam und tat so, als wäre nichts weiter passiert, und gab auf Zigarettenschachteln acht, weil man manchmal doch Bilder in ihnen fand.

Es war richtig warm in der Sonne, man hätte getrost schon trieseln oder mit Murmeln spielen können. Gerade als ich das so dachte, hatte ich plötzlich das- selbe Gefühl wie nachts, wenn ich aufwachte, und wußte ganz sicher, jetzt mußte Vater gleich kommen, und da hörte man auch schon die Haustür gehen, und gleich darauf rasselte draußen das Schlüsselbund, und Vater schloß die Wohnungstür auf. Jetzt war es ähn- lich; ich wußte, gleich mußte irgendwas Aufregendes passieren; es lag in der Luft, man merkte es deutlich; und ich blieb atemlos stehen und machte den Mund auf.

Und da kam es auch schon. Erst nur ein Wehen, dann ein Summen, dann ein paar Töne und schließlich Musik: ein Leierkasten, der erste Leierkasten in die- sem Jahr. Er mußte sehr weit weg sein; jedesmal, wenn vorn über die Kreuzung eine Straßenbahn fuhr oder auch nur, wenn ein Auto an mir vorbeikam,

übertönte das die Musik, und ich mußte mir große Mühe geben, sie darauf wieder ins Ohr zu bekom- men.

Ich lauschte, bis mir das Herz im Hals schlug. Es war das gleiche Lied, das der Musikautomat damals spiel- te, als wir Vater aus dem Lokal abgeholt hatten. Vater hatte seine Stellung verloren, er lachte; er lachte sonst gar nicht, aber jetzt steckte er immer wieder einen Groschen in den Musikautomaten, und der spielte das Lied, und Vater summte und lachte dazu. Mama mochte das Lied gar nicht; aber mir hatte es eigent- lich schon damals sehr gefallen. Doch jetzt, so über die Häuser weg und auf dem Leierkasten, klang es noch viel schöner. Und auf einmal kriegte ich riesige

Angst, daß es aufhören könnte, und ich fing an zu zittern, und mein Herz klopfte wie rasend, und ich rannte los, der Musik nach.

Doch mit Rennen war da wenig zu machen; man mußte langsam gehen und leise und mußte Lastwa- gen und Motorräder vorbeilassen und immer wieder stehenbleiben und lauschen und den Atem anhalten und aufpassen, von woher der Wind kam; denn es war nicht einfach, die Richtung festzustellen, aus der es ertönte.

Ein bißchen näherte ich mich ihm so auch, aber rich- tig ins Ohr kriegte ich es nicht. Es war wie verhext, immer wenn ich dachte, eine Querstraße noch, war es plötzlich weiter weg als vorher; und manchmal war es auch gar nicht zu hören, und dann stand ich bloß da und trat von einem Fuß auf den anderen und preß- te die Faust gegen den Mund, weil ich nicht loswei- nen wollte. Doch es kam immer wieder nach einer Weile, es blieb nie längere Zeit weg.

Ich lief weiter; ich wußte schon längst nicht mehr, wo ich war; es war auch nicht wichtig, wichtig war nur, zu dem Leierkasten zu kommen. Ich wurde immer erregter; ich merkte, daß ich anfing, müde zu werden, und ich hatte große Furcht, ich könnte auf einmal nicht mehr, und ich hätte den Leierkasten dann noch nicht gefunden.

Ich war jetzt in einem Viertel, wo es nur Fabriken gab; die Schornsteine sahen wie große, brandrote Zigarren aus, und überall ratterten Maschinen und zischte und hämmerte es. Aber es war merkwürdig, gerade hier war der Leierkasten jetzt so deutlich zu hören, wie vorher noch nie.

Ich fing eben an, das Lied ein bißchen mitzusummen, da heulte plötzlich eine Sirene auf, und gleich darauf eine zweite und dritte, und auf einmal tuteten in allen Fabriken ringsum die Sirenen, und die Tore gingen auf, und die Arbeiter kamen heraus.

Ich rannte in eine Seitenstraße, doch auch hier wim- melte es von Arbeitern. Ich rannte zurück, aber es waren überall Arbeiter jetzt, und überall in der Luft war dieser Sirenenton. Ich schrie, ich heulte und schlug um mich; aber sie lachten nur, und dann pack- te mich einer und zerrte mich zu einem Schupo. Doch ich riß mich los und rannte weg; und dann hörte auf einmal der Sirenenton auf, und die Straße war wieder leer.

Ich blieb stehen und lauschte. Ich hielt den Atem so lange an, bis ich dachte, der Kopf müßte mir plat- zen –: nichts; der Leierkasten blieb still, die Sirenen hatten ihn stumm gemacht. Da setzte ich mich auf den Rinnstein und wünschte, ich wäre tot.

DAS GESCHENK

Das schönste Spielzeug, das ich gehabt habe, ist ein Nußknacker gewesen, dem der Unterkiefer fehlte, weil Hertha mal Walnüsse mit ihm geknackt hatte, wo der Nußknacker doch bloß für Haselnüsse gemacht war. Er hieß Perkeo, und ich nahm ihn im- mer mit ins Bett, und sonntags hatte er Ausgang, da traf er sich mit einem Meerschweinchen, das Josefa

hieß.

Josefa gehörte Hertha, und Hertha war meine Braut. Sie wohnte uns gegenüber; sie saß den ganzen Tag in einem Rollstuhl, weil sie ein Gipskleid anhatte, das war zu steif zum Laufen.

Wir hatten ausgemacht, wenn Hertha stürbe, sollte ich Perkeo mit in den Sarg tun und Josefa zu mir neh- men; denn Josefa war unser Kind.

Hertha hat immer gewußt, daß sie bald sterben wür- de; sie war nicht traurig darüber. Sie sagte, das wäre gar nicht so schlimm, was denn schon sein sollte; und als sie dann tot war, da hatte sie auch ein ganz liebes Gesicht, und ich wunderte mich bloß, daß alle so weinten.

Mama war auch rübergekommen; sie weinte am

meisten. Als sie sah, daß ich nicht weinte, bekam sie ganz böse Augen, und sie sagte nachher, ich wäre herzlos.

Am nächsten Tag nahm ich den Nußknacker und ging zu Herthas Mutter. Ich sagte, ich wollte den Nußknacker jetzt in den Sarg tun.

Aber Herthas Mutter schluchzte auf einmal, sie sag- te, wie ich so was nur aussprechen könnte; sie könn- te sich gar nicht vorstellen, wieso Hertha mich so ge- mocht hätte, und ich wäre ja ein furchtbares Kind. Ich war wütend auf Herthas Mutter; und obwohl Mama mich feingemacht hatte, ging ich nicht zum Begräbnis, sondern ich ging Kaulquappen fangen an dem Tag; und als ich am Abend dann wiederkam, da hatte ich lauter Entengrütze an der Hose, und der Jackenkragen und die Schuhe waren auch eingesaut, und Vater schimpfte mit mir, und Mama bekam wie- der ganz böse Augen, und sie sagte, na, also von ihr hätte ich das jedenfalls nicht.

Um sie zu bestrafen, fehlte ich am nächsten Tag in der Schule. Ich hatte den Nußknacker in den Ranzen ge- packt und ging auf den Friedhof.

Ich wußte nicht, wo Hertha lag; aber ein Mann, der auf einem Hügel saß und Kaffee trank, sagte es mir; und er nahm seine Schippe auf und kam mit.

Ob das meine Schwester gewesen wäre.

„Nein“, sagte ich, „meine Braut.“

„So“, sagte der Mann. „War sie denn nett?“

„Ja“, sagte ich, „sehr.“

„Schlimm, schlimm“, sagte der Mann.

„Hertha hat keine Angst gehabt“, sagte ich.

„So“, sagte der Mann.

Ich packte den Nußknacker aus und fragte den Mann, ob er mir seine Schippe mal borgen könnte, ich woll- te das Grab aufmachen, um Hertha den Nußknacker noch reinzutun.

„Verdammt“, sagte der Mann, „konntest du das denn nicht vorher erledigen?“

Ich sagte ihm, ich hätte es ja gewollt, aber Herthas Mutter, die hätte gesagt, ich wäre ein furchtbares Kind; na, und da wäre ich weggegangen, und zum Begräbnis wäre ich auch nicht gekommen.

„Hast nichts versäumt“, sagte der Mann.

„Aber wie krieg ich jetzt den Nußknacker rein?“ fragte ich; „ich hab es ihr doch ganz fest verspro- chen.“

„Stell ihn doch auf das Grab“, sagte der Mann.

„Daß die ihn klauen“, sagte ich; „nee.“

„Verdammt“, sagte der Mann; „ja.“

Ich fragte ihn, ob es denn verboten wäre, das Grab aufzumachen.

„Eigentlich ja“, sagte er.

„Aber vielleicht, wenn’s dunkel ist“, sagte ich.

„Das könnte gehn“, sagte der Mann.

Ich fragte ihn, wann ich kommen sollte, und er sagte, um acht.

Ich ging erst gar nicht nach Hause, ich ging an den Faulen See, Kaulquappen fangen. Mittags nahm ich ein bißchen Futter aus dem Fasanenhäuschen, Son- nenblumenkerne und Hirse, das aß ich auf. Dann sah ich noch den Bleßhühnern zu, und am Abend fragte ich dauernd, wie spät es wäre, und um acht ging ich zum Friedhof.

Der Mann war schon da; er saß auf einem der Hügel

und rauchte; seine Schippe lag neben ihm. „Wir müs- sen noch warten“, sagte er; „es ist noch nicht dunkel genug.“

Ich setzte mich zu ihm, und wir hörten den Amseln zu. Dann kamen die Fledermäuse; und als es ganz dunkel war, da sagte er, so, jetzt könnten wir anfan- gen.

Wir räumten die Kränze weg; dann fing er an zu gra- ben, und ich paßte auf, daß auch niemand vorbei- käme.

Der Mann grub sehr schnell.

Ich ging auf und ab, und auf einmal gab es ein dump- fes Geräusch, und man hörte, wie die Schippe auf was Hölzernem entlangschabte.

Der Mann fluchte; es rumpelte; und dann fragte er mich, ob ich sie mir noch mal ansehen wollte.

„Wozu“, sagte ich; „ich hab sie im Kopf“; und er soll- te nur den Nußknacker reintun.

„Schon geschehn“, sagte der Mann.

Ich sah, wie er eine Taschenlampe anknipste; der Lichtkegel stand einen Augenblick still, dann war das Licht wieder weg. Der Mann stieg heraus, und jetzt hörte man auch wieder die Erdklumpen aufschlagen. Als wir die Kränze ordentlich draufgelegt hatten, hob mich der Mann über die Mauer. „Wehe, du er- zählst einem was.“

„Wem soll ich es denn erzählen“, sagte ich.

„Weiß ich doch nicht“, sagte er.

„So was, das hätte man nur Hertha erzählen kön- nen“, sagte ich.

„Ja“, sagte der Mann, „sie sah sehr schön aus.“

„Hast du sie auch gekannt?“ fragte ich.

„Nee“, sagte der Mann. „Los, mach jetzt, daß du wegkommst.“

„Ja“, sagte ich; „und schönen Dank auch.“

„Komm, hör auf“, sagte der Mann. Sein Kopf ver- schwand hinter der Mauer; dann hörte ich, wie er den Kiesweg entlangging.

Ich bin sehr ausgeschimpft worden an dem Abend; und daß der Nußknacker weg war, haben sie auch ge- merkt. Ich habe gesagt, er wäre beim Kaulquappen- fangen ins Wasser gefallen.

Am nächsten Tag ging ich rüber, Josefa abholen. Herthas Mutter war aber nicht da; das Mädchen sagte, sie wäre auf Wohnungssuche.

Ich sagte, sie hätte aber doch eine Wohnung.

„Ja“, sagte das Mädchen; „aber hier erinnert sie alles an Hertha.“

Ich verstand sie nicht gleich; ich sagte, ich käme ei- gentlich Josefa abholen, ich hätte mit Hertha doch abgemacht, für sie zu sorgen.

„Josefa –?“ fragte das Mädchen; „die hat die Alte an irgend so ’ne Tierhandlung verkauft.“

„Aber sie hat doch Hertha gehört“, sagte ich.

„Eben“, sagte das Mädchen.

Da verstand ich; ich war jetzt nur froh, daß Hertha noch den Nußknacker bekommen hatte.

VEITEL UND SEINE GÄSTE

Niemand mochte ihn leiden. Er hatte ein spitzes, blasses Gesicht, war kleiner als wir, hatte schwarze Locken, lange Koteletten, dicke Brauen und Beine, die aussahen wie Häkelhaken, so dünn

waren sie.

Vater sagte, er wäre sehr klug, und wir sollten uns schämen, daß wir nicht mit ihm spielten; doch wir wollten uns nicht mit ihm abgeben, und Heini sagte, das fehlte gerade noch, daß wir uns mit einem Itzig auf dem Buddelplatz zeigten.

Ich wußte nicht, was ein Itzig war, aber Heini sagte, was Schlimmes, und darum paßte ich gut auf, damit ich ihm nicht doch noch mal in den Weg liefe.

Aber einmal hat er mich trotzdem erwischt. Es war auf dem Buddelplatz; wir hatten eine Sandburg ge- baut, und Heini und Manfred waren weg, Kies für die Auffahrt besorgen. Ich saß im Buddelkasten und paßte auf, daß die anderen Kinder die Burg nicht ka- puttmachten, und auf einmal sah ich ihn drüben hin- ter dem Springbrunnen vorkommen. Eigentlich woll- te ich wegsehen, aber irgendwie kriegte ich es nicht fertig; und so saß ich bloß da und sah zu ihm rüber.

Er lief mit ganz kleinen, komisch trippelnden Schrit- ten, die Füße sehr weit nach außen gestellt, und un- term Arm trug er eine funkelnagelneue Schippe, die leuchtete in der Sonne und hatte einen langen gelben Stiel, auf dem noch das Fabrikzeichen klebte.

Jetzt erkannte er mich und kam rüber. Ich sah schnell weg, aber zum Glück waren die anderen Kinder alle nicht aus unserer Straße und kannten Veitel nicht.

Er blieb am Rand des Buddelkastens stehen und sagte, daß ich da aber ’ne schicke Burg hingesetzt hätte.

Ich sagte, die hätten Heini und Manfred genau so ge- baut, und ich, ich paßte bloß auf, daß sie uns keiner kaputtmachte.

Wie das wäre, fragte er, ob man denn hier einfach so losbuddeln könnte, oder ob das was kostete.

Nee, sagte ich, das kostete nichts.

Die Sache wäre nämlich so, sagte er, er buddelte heute zum ersten Mal, sein Vater hätte gesagt, er sollte nur einfach zum Spielplatz gehen, da fände er bestimmt Kinder, die ihn mitspielen ließen.

Ich war still und sah weg; ich hatte Angst, Heini und Manfred könnten zurückkommen und sehen, wie ich mich mit ihm abgab.

„Willst du nicht vielleicht mit mir spielen?“ fragte er da auf einmal.

Ich sah entsetzt an ihm hoch, und da sah ich erst rich- tig, wie häßlich er war. „Nee“, sagte ich und schüttel- te heftig den Kopf.

„Warum nicht?“ fragte er und wurde plötzlich ganz weiß.

„Darum“, sagte ich.

Da drehte er sich um und ging weg. Er lief mit ganz kleinen, komisch trippelnden Schritten, die Füße sehr weit nach außen gestellt, und unterm Arm trug er seine neue Schippe, in der sich die Sonne spiegelte. Ein paar Wochen vergingen, und dann sagte Manfred mal, Veitel wäre krank. Ich hätte ganz gern gewußt, was ihm fehlte, aber ich getraute mich nicht zu fra- gen, ich hatte Angst, Heini könnte glauben, ich hätte Mitleid mit Veitel, und ich hatte doch gar keins.

Aber eines Tages sagte Vater mal zu uns bei Tisch, wir sollten doch nachher noch mal rüberkommen zu ihm, er hätte uns was zu sagen; und als wir uns rein- schoben zu ihm, da standen zwei Körbchen voll Erd- beeren vor ihm, und er sagte, die sollten wir Veitel jetzt bringen, und wir sollten uns doch auch ein biß- chen mit ihm unterhalten.

Heini zog gleich einen Flunsch, doch Vater fragte, ob wir denn überhaupt wüßten, was los wäre mit Veitel. Nein, sagten wir.

„Er ist an beiden Beinen gelähmt“, sagte Vater,

„und wahrscheinlich wird er nie wieder laufen kön- nen.“

Ich sah Heini an; aber Heini hatte die Augen zusam- mengekniffen und sah aus dem Fenster.

„Los“, sagte Vater, „jetzt geht; und vergeßt ja nicht, auch ein bißchen nett zu ihm zu sein.“

Draußen nahm mich Heini beiseite. „Hör zu“, sagte er, „dein Alter meint’s gut, soviel ist klar. Aber ’s geht einfach nicht, wir können dem Veitel die Erdbeeren nicht bringen.“

„Aber warum denn nicht?“ fragte ich.

Heini knabberte an seiner Lippe. „Warum nicht?

Na, Mensch, weil er dann denkt, wir woll’n uns an- schmiern bei ihm!“

Darauf zog er mich unter die Treppe, und wir aßen die Erdbeeren auf.

Als Vater uns beim Abendbrot fragte, was Veitel ge- sagt hätte, antwortete Heini, na, gefreut hätte er sich, und wir sollten doch bald mal wieder mit rankom- men.

Vater lobte uns; er seufzte, und er sagte, wenn mal bloß alle so einsichtig wären wie wir.

Ja, sagte Mama, bestimmt fühlten sich Veitels Leute dann wohler, denn das Schlimmste wäre Hochmut und das Zweitschlimmste Unachtsamkeit.

Ich kuckte zu Heini rüber, er hatte die Augen zu- sammengekniffen und sah aus dem Fenster; doch er nickte.

Da nickte ich auch; aber ich merkte, ich war rot geworden, und ich hatte auch auf einmal gar keinen Hunger mehr; dabei hatte ich noch gar nichts geges- sen an diesem Abend.

Am nächsten Tag passierte was Komisches.

Wir saßen beim Mittagessen, da klingelte es; Mama ging raus, und als sie zurückkam, da lachte sie, und sie sagte: „Na, seht ihr, alles trägt seinen Lohn: Veitels Eltern haben das Mädchen geschickt, und ihr seid eingeladen zu Veitels Geburtstag; morgen um fünf sollt ihr da sein.“

Ich schielte zu Heini rüber; der sah starr auf den Tel- ler.

„Na, hört mal“, sagte Vater, „freut ihr euch denn nicht?“

„Doch, doch“, sagte ich schnell.

„Ja, sehr“, sagte Heini.

Nach dem Essen gingen wir gleich auf den Spielplatz, wo wir uns mit Manfred verabredet hatten.

Manfred saß auf dem Rand des Buddelkastens, er baumelte mit den Beinen und sah vor sich hin.

Was denn los wäre, fragten wir ihn.

„Ach, Mensch“, sagte er.

Heini kniff die Augen zusammen. „Jetzt sag bloß, der Veitel hat dich auch eingeladen.“

„Auch –?“ sagte Manfred; „tatsächlich, bei euch war die auch?“

Wir erzählten ihm alles, und dann überlegten wir, was an der Sache für ein Haken sein könnte.

Heini war der Meinung, es handelte sich um eine Falle; Veitel wollte sich bloß an uns rächen, das wäre alles.

„Das Beste“, sagte Manfred, „man geht gar nicht hin.“

„Bist du verrückt!“ sagte Heini; „daß die noch den- ken, wir haben Schiß. Nee, hin müssen wir jetzt; bloß wie.“

Es war nicht einfach, das Richtige rauszufinden, aber schließlich einigten wir uns: Wir nahmen die Einla- dung an, doch nicht ohne Revolver.

Wir holten gleich Geld aus dem Sparkassenschwein und kauften uns jeder drei Zündplätzchenrollen.

„Besser ist besser“, sagte Heini; „so biste auf alles gefaßt.“

Am nächsten Tag mußten wir erst mal in die Bade- wanne, dann schickte Mama uns zum Frisör, und dann mußten wir unsere Matrosenanzüge anziehen, bekamen saubere Kragen um und durften nichts an-

fassen und mit nichts spielen und uns nicht hinsetzen draußen und gar nichts.

Heini knirschte mit den Zähnen, er tat die erste Zündplätzchenrolle in den Revolver und sagte, na, das sollte er uns aber büßen, der Itzig.

Wir trafen uns mit Manfred im Park.

Manfred hatte seinen Revolver auch schon geladen, und Heini und er, sie aßen erst mal die Pralinen auf, die Mama uns für Veitel mitgegeben hatte.

Unterwegs trafen wir dann auch noch andere Kinder aus unserer Straße, die auch alle ihre Sonntagskleider anhatten und zu Veitels Geburtstagsfest gingen. Wir

überlegten, ob wir ihnen sagen sollten, daß sie in eine Falle liefen; aber Heini war der Meinung, es wäre bes- ser, wir behielten es erst mal für uns, Veitel schöpfte sonst bloß Verdacht.

Veitels Eltern wohnten in einer geräumigen Villa mit einem großen Garten drum herum. Wir klingelten, und das Mädchen kam raus und nahm uns die Müt- zen ab und führte uns in ein Zimmer, in dem lauter Kerzen brannten, und ein mächtiger Tisch war ge- deckt, und überall standen Kinder aus unserer Straße herum und aßen Plätzchen und tranken Saft, und ganz oben am Tisch saß Veitel und blickte vor sich hin auf den Teller.

Wir bekamen einen sehr großen Schreck, als wir ihn sahen. Alles Häßliche aus seinem Gesicht war weg, seine Stirn leuchtete, und er sah ganz zart und zer- brechlich aus und war richtig schön.

Wir blieben dicht an der Tür stehen, wir hofften, da sähe er uns nicht; aber da kam schon das Dienst- mädchen auf uns zu, und es sagte, wir möchten doch

zu ihm kommen, damit er uns Guten Tag sagen könnte.

Wir zögerten erst, aber dann gingen wir doch hin, und Veitel lachte und gab uns die Hand, und er sagte:

„Ich freu’ mich kaputt, daß ihr da seid.“ Manfred schluckte und fragte, wie es ihm ginge.

„Danke, gut“, sagte Veitel.

Dann kam das Dienstmädchen wieder und goß Ka- kao ein, und wir setzten uns alle. Ich saß links von Veitel, Heini saß rechts von ihm. Manfred saß weiter unten am Tisch, er hatte Glück gehabt, er war beim Plätzeverteilen beiseite getreten.

Der Kakao schmeckte sehr gut, und der Kuchen war auch wunderbar.

Einmal kam Veitels Mutter rein; sie war schwarzhaa- rig wie er und sehr dick und sehr nett, und sie trug einen kleinen Bart auf der Oberlippe. Sie ging überall herum und fragte, ob wir auch satt würden und ob es auch schmeckte, und dann sagte sie, wir sollten ja nicht vergessen: am Abend, da gäbe es noch eine

Überraschung für alle.

Die anderen Kinder waren alle sehr fröhlich. Nur Heini und ich waren nicht fröhlich, und Manfred wohl auch nicht, aber das sah man nicht so, der aß bloß dauernd.

Veitel dagegen war richtig aufgekratzt. Immer wieder fragte er uns, ob wir denn auch genug hätten, und wir sollten doch nur zugreifen, und auch das Dienstmäd- chen fragte er dauernd, ob denn genug Kuchen und genug Kakao da wären, es sollte bloß nicht knauserig sein und sollte allen genug geben. Dabei aß Veitel sel- ber fast gar nichts, er rührte nur immer in seiner

Tasse herum und schüttelte ein bißchen den Kopf und lächelte vor sich hin.

Ich wäre sehr gern auch fröhlich gewesen, aber ich konnte tun, was ich wollte, es wurde nichts draus. Ich weiß nicht, warum, ich mußte dauernd dran den- ken, wie Veitel auf dem Spielplatz damals von mir weggegangen war mit diesen kleinen, komisch trip- pelnden Schritten, die Füße sehr weit nach außen ge- stellt, und unterm Arm die neue Schippe mit dem langen gelben Stiel, in dem sich die Sonne spiegelte. Veitel merkte, daß ich was hatte, und auch daß Heini was hatte, begriff er sehr schnell; er sah uns ein paar- mal an und lachte, und nicht viel hätte gefehlt, und ich wäre weggerannt.

Gott sei Dank kam aber dann Veitels Vater rein; der war auch sehr nett, und er sagte, wer fertig wäre und Lust hätte, der sollte jetzt mit in den Garten raus- kommen, da sollten Sackhüpfen und Eierlaufen statt- finden, und man könnte auch Kricket spielen.

Wir rannten gleich los, und Heini und ich, wir rann- ten sogar noch schneller als alle anderen.

Dann fing das Sackhüpfen an; das machte großen Spaß. Heini gewann dreimal, weil er so lange Beine hatte, und einmal gewann ich auch selber, und alle klatschten, und Veitels Vater kam angerannt, er war ganz außer Atem, weil er sich um alles zugleich küm- merte, und er steckte jedem von uns eine Papier- blume an und klopfte uns auf die Schulter und sagte, wirklich, das hätten wir großartig gemacht eben. Manfred stand erst abseits, aber dann machte er auch mit, und schließlich wollte er gar nicht mehr auf- hören und hüpfte und hüpfte, und dabei hatten die

anderen schon längst angefangen, Blindekuh zu spie- len.

Das Eierlaufen ließen wir die Mädchen machen, wir spielten Kricket. Das war sehr aufregend, weil man dabei doch achtgeben muß, daß die Kugel auch rich- tig durchs Tor geht.

Wir spielten ziemlich lange, und auf einmal fing es an dunkel zu werden, und vom Haus her rief Veitels Mutter, so, und jetzt wäre es soweit, hier wartete die

Überraschung auf uns.

Wir liefen sofort alle hin, und da lagen auf einem Tisch lauter zusammengefaltete Lampions und Bün- del von Stöcken und Schachteln mit Kerzen, und Veitels Vater befestigte die Kerzen, und Veitels Mut- ter klappte die Lampions auf und hängte sie an die Stöcke.

Ich bekam einen sehr schönen; er sah aus wie ein Mond und hatte blaue Augen und einen lachenden Mund, in dem man die Zähne sah.

Es dauerte eine ganze Weile, bis wir alle einen Lam- pion hatten. Dann stellten wir uns auf, und Veitels Vater lief aufgeregt mit einer brennenden Kerze die Reihen entlang und steckte behutsam die Lichter an. Als alle Lampions dann hell waren, da schienen schon richtig die Sterne, und vorn fingen ein paar Mädchen an, leise das Laternenlied zu singen.

„Kommt aber zurück!“ rief Veitels Mutter; „es gibt noch Abendbrot hinterher!“

Dann setzte sich unser Zug in Bewegung.

Wir liefen erst einmal im Garten herum. Als die ersten dann wieder am Haus vorbeikamen, da sah ich Veitel.

Er saß in einem Lehnstuhl auf der Veranda. Seine Augen waren sehr groß. Er hatte eine Decke um die Beine und eine Baskenmütze auf, man hatte den Ein- druck, er wollte verreisen. Seine Eltern standen hin- ter ihm, sie hatten ihm die Hand auf die Schulter ge- legt und sahen freundlich, doch ohne zu lächeln, zu uns herüber.

Ich war ziemlich weit hinten im Zug, ich hatte Angst, einer könnte meinen Lampion kaputtmachen. Als aber die Spitze des Zuges dann in den Kiesweg ein- bog, der auf die Straße raus führte, da rannte ich vor und hielt das Gartentor auf.

Es sah wunderbar aus, die Lampions so heranschwe- ben zu sehen, auf die Veranda und auf Veitel und seine Eltern fiel dabei immer ein anderes Licht: mal ein blaues, mal ein grünes, mal ein rotes, mal ein gel- bes. Jetzt sangen alle Kinder das Laternenlied. Ich wartete, bis sie heran waren, dann drängte ich mich zwischen sie und sang mit.

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags

Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.

Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.

Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.

Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.

Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.

Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.