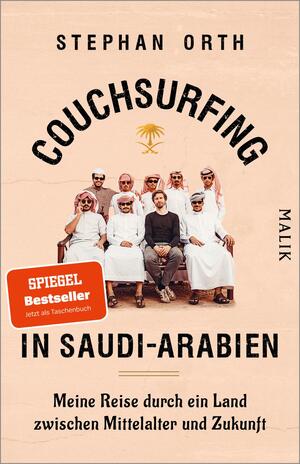

Couchsurfing in Saudi-Arabien Couchsurfing in Saudi-Arabien - eBook-Ausgabe

Meine Reise durch ein Land zwischen Mittelalter und Zukunft

— Ungewöhnlicher ReiseberichtCouchsurfing in Saudi-Arabien — Inhalt

Machen Sie sich bereit für eine ganz besondere Reiseerzählung! Autor Stephan Orth zeigt in „Couchsurfing in Saudi-Arabien“ den Wüstenstaat von einer ganz persönlichen Seite.

Als Saudi-Arabien Touristenvisa erlaubt und nicht mehr nur Geschäftsreisenden und Pilgern offensteht, die Mekka und andere religiöse Stätten des Islam besuchen wollen, zögert Bestseller-Autor und Couchsurfer Stephan Orth nicht lange. Er packt seine Koffer und macht sich auf den Weg, neue und faszinierende Reisebekanntschaften zu schließen.

In seinem SPIEGEL-Bestseller „Couchsurfing in Saudi-Arabien“ erhalten die Leser einzigartige, aber auch ungeschönte Einblicke in seine Begegnungen mit anderen Kulturen und in ein Land voller Widersprüche. Das Ergebnis ist nicht nur ein Reisebuch über Saudi-Arabien, sondern ein lebhaftes, vielschichtiges und selbstreflektierendes Abenteuer.

Soloreisen im Nahen Osten – Stephan Ort zeigt die arabische Gesellschaft zwischen Moderne und Tradition

Auf pointierte und gleichzeitig nachdenkliche Weise beschreibt Stephan Orth ein Land, das bereits in vielerlei Hinsicht zahlreiche Fortschritte gemacht hat, in anderen Bereichen aber noch einen weiten Weg zu gehen hat. „Couchsurfing in Saudi-Arabien“ zeigt eine menschliche Seite der arabischen Kultur, wie sie selten zu sehen ist, Klischees und Vorurteile bleiben dabei im Koffer.

„Stephan Orth ist mehr an den Menschen als an Sehenswürdigkeiten interessiert. Dennoch wird durch seine Schilderungen das touristische Potenzial des Landes deutlich. Relevanter sind jedoch die Begegnungen, weil Orth, ein reflektierter Beobachter, dadurch viel über die Atmosphäre im Land berichten kann.“ Süddeutsche Zeitung

„Wenn Sie noch nie einen Schönheitswettbewerb für Kamele miterlebt haben, erhalten Sie jetzt Ihre Chance, denn ›Stephan Orth versteht es hervorragend, Land und Leute für den Leser lebendig werden zu lassen.‹ “ Westdeutsche Allgemeine Zeitung

„Wieder ist ein faszinierender Einblick in den Alltag einer fremden Welt entstanden. Mit Humor und Einfühlungsvermögen schreibt der Journalist, was er im Land zwischen Mittelalter und Zukunft hinter den dichten Vorhängen gesehen hat.“ Kleine Zeitung

„Wunderbares Buch“NDR Kulturjournal

Leseprobe zu „Couchsurfing in Saudi-Arabien“

Masken

Bevor Aziz die Fahrertür öffnet, zieht er sich eine Maske über Nase und Bart. Sie ähnelt einer dieser Schutzmasken für Chirurgen, ist aber aus schwarzem Kunststoff. „Ich will nicht erkannt werden auf Fotos oder Videos. Da wird JEDER filmen. Und meine Eltern wissen nicht, dass ich hier bin“, sagt er, die Worte klingen dumpf hinter dem Stoff vor seinem Mund.

„Machen wir denn etwas Verbotenes?“, frage ich.

„Eigentlich nicht. Aber es gibt nicht nur staatliche Gesetze – es gibt auch Familiengesetze.“

Er setzt eine sibirisch anmutende Fellmütze mit [...]

Masken

Bevor Aziz die Fahrertür öffnet, zieht er sich eine Maske über Nase und Bart. Sie ähnelt einer dieser Schutzmasken für Chirurgen, ist aber aus schwarzem Kunststoff. „Ich will nicht erkannt werden auf Fotos oder Videos. Da wird JEDER filmen. Und meine Eltern wissen nicht, dass ich hier bin“, sagt er, die Worte klingen dumpf hinter dem Stoff vor seinem Mund.

„Machen wir denn etwas Verbotenes?“, frage ich.

„Eigentlich nicht. Aber es gibt nicht nur staatliche Gesetze – es gibt auch Familiengesetze.“

Er setzt eine sibirisch anmutende Fellmütze mit Ohrenschützern auf, Dezemberabende sind überraschend kühl hier. Dann steigen wir aus seinem Auto. Der Parkplatz sieht aus wie die Ausstellungsfläche eines SUV-Gebrauchtwagenhändlers, ein kilometerlanger Zaun sperrt das Veranstaltungsgelände ab.

Der nächstgelegene Eingang ist mit „Platinum tickets only“ markiert. Wir haben keine Platintickets, die kosteten 4000 Riyal, knapp tausend Euro, aber wir stellen uns trotzdem an. Hundert Meter weiter ist die Schlange für Normalticket-Besitzer zehnmal so lang. „Wird schon klappen“, verspricht Aziz, die Falten neben seinen Augen deuten an, dass er dabei unter seiner Maske lächelt. In Serpentinen zwischen Absperrketten arbeiten wir uns zur Sicherheitskontrolle vor. Vor allem Männer warten hier, aber eine Gruppe von vier Frauen wird vorgelassen, sie dürfen zuerst rein.

Dann sind wir dran. Der Securitymann blickt wenig begeistert auf die Handytickets, die Aziz ihm hinhält. Sie diskutieren auf Arabisch, hinter uns werden die Leute ungeduldig. Aziz deutet auf das Ticket, dann auf mich. Der Wachmann berät sich mit einem Kollegen. Dann winkt er uns tatsächlich durch. Metalldetektorschleuse, Taschenkontrolle, abtasten, geschafft.

„Ich habe ihm gesagt, ich habe einen ausländischen Gast, und ich würde mein Gesicht verlieren, wenn er nicht reinkäme. Wir müssen doch jetzt gastfreundlich sein“, erklärt Aziz.

Ich fühle mich ein bisschen instrumentalisiert, aber wenn es um die Party des Jahrhunderts geht, ist jedes Mittel recht, um nicht am Türsteher zu scheitern.

Wir passieren einen Torbogen aus gleißend lilafarbenem Licht und blicken auf das Zeitportal. So hat der Festival-Kreativdirektor John Rash den 27 Meter hohen karoförmigen LCD-Bildschirm auf der Bühne getauft, direkt über den DJ-Pulten. „Das Portal nimmt dich mit aus der Vergangenheit in die Zukunft“, so beschrieb er das Konzept in einem Interview. Und das ist die Idee der ganzen Veranstaltung, die in rekordverdächtigem Eiltempo organisiert wurde. Zwei Monate dauerte der Aufbau, erst vor einem Monat wurde das Festival offiziell angekündigt.

„MDL Beast“ (sprich: „Middle Beast“) heißt das größte Musikevent in der Geschichte des Landes. Kurz vorher haben sie extra noch einmal die Preise heruntergesetzt. Für umgerechnet fünfzehn Euro waren Tagestickets zu haben, kein schlechter Preis, um einige der berühmtesten DJs der Welt zu sehen. David Guetta, Tiësto, Steve Aoki, Martin Garrix.

Wir folgen einem immer dichter werdenden Menschenstrom in Richtung Hauptbühne. Männer in Jeans, Lederjacke und Baseballkappe, aber auch viele im traditionellen Thaub-Gewand mit rot-weißem Ghutra-Kopftuch.

Aziz ist nicht der einzige Besucher ohne Gesicht. Ich sehe Menschen in Clownsmasken, in Alienmasken, in Monstermasken mit fluoreszierenden Kreuzen als Augen. Sonnenbrillen, über denen in Neonlicht das Wort „Cool“ leuchtet. Gasmasken in Weltkriegsoptik, OP-Masken, Bandanas über Mund und Nase.

Und natürlich Niqabs. Die klassischen schwarzen Gesichtsschleier der Frauen lassen nur Augen und Wimpern frei und sind mit Bändern hinten am schwarzen Kopfteil der Abaya befestigt. „Ninjas“ nennen sie hier die traditionell gekleideten Damen, weniger wohlwollende Betrachter vergleichen sie mit Fledermäusen oder Gespenstern. Was für eine Ironie, dass ausgerechnet in diesem Woodstock-Moment, in dieser Nacht ungewohnter Freiheit, so viele Männer ihr Gesicht verbergen, sich also dem anpassen, was für Frauen in der Öffentlichkeit seit Jahrzehnten Alltag ist.

Einige Frauen allerdings tragen auch Jeans, Kapuzenpulli und offene Haare. Das ist nun erlaubt, wenn auch nicht besonders verbreitet. Erst vor ein paar Monaten wurde die Abaya-Pflicht abgeschafft. „Willkommen in Saudi-Arabien“, sagt eine Besucherin im Vorbeigehen zu mir und streift mit der Hand meine Schulter.

Vom Himmel segelt eine weiße Zauberfee herab, eine ausländische blonde Akrobatin auf einem Trapez, das an einem Heißluftballon befestigt ist. Im hautengen Latexoutfit dreht sie Pirouetten, lässt sich immer wieder so weit herab, dass sie noch etwa drei Meter über den Köpfen der Menschenmenge verharrt, bevor sie erneut emporschnellt. „Haltet sie fest, bevor sie wegfliegt“, ruft ein übermütiger junger Typ, während er mit seiner Handykamera filmt.

Je näher wir der Hauptbühne mit ihrem Zeitportal kommen, desto lauter wird die Musik, desto stärker drücken die Bässe auf den Solarplexus. Vor Kurzem war Musik in der Öffentlichkeit noch verboten, galt als unislamisch. Musik, die göttlichste Kunst von allen, da muss man erstmal draufkommen. 25 Jahre lang gab es in Riad kein einziges Livekonzert. Und jetzt feiern hier mehr als 100000 Menschen.

Das neue Saudi-Arabien will Spaß, Unterhaltung, Action. Und zwar nicht in kleinen, gemächlichen Schritten, sondern im Stil eines Snarewirbels aus dem Drumcomputer, der taktweise sein Tempo verdoppelt. Viertel, Achtel, Sechzehntel, Filter auf, winzige Pause und BROMPF. Manche DJs brüllen dazu ein „one two three four“ ins Mikro, damit wirklich jeder mitkriegt, dass es jetzt abgeht. Und einige bauen noch eine Verdopplung mehr ein, am Ende spielt die Snare Zweiunddreißigstel, dann sind keine einzelnen Anschläge mehr zu hören, nur ein einzelner Ton, ein Klangbrei, überlautes Rauschen. Wer zu schnell beschleunigt, fährt das Ding vor die Wand. Auch in Saudi-Arabien folgt nach einem zu forschen Schritt vorwärts häufig ein großer Schritt zurück.

„I don’t need no sleep ’cause I’m already dreaming“, singt eine Stimme vom Band, gesteuert von dem Niederländer Martin Garrix, einem winzigen Männlein am DJ-Pult der gigantischen Bühne. Einem winzigen Männlein mit ungefähr so vielen YouTube-Views, wie Menschen auf der Erde leben. Auf dem Bildschirmkaro ist ab und zu sein wippender Kopf zu sehen, zwischen rhythmischen Animationsfilmschnipseln und hektischen Laser-Lichtstrahlen. Auch mir kommt das gerade wie ein unwirklicher Traum vor. Bin ich vielleicht in Wahrheit irgendwo auf dem Land in Brandenburg oder Belgien, und der neueste Electro-Modetrend sind golf-arabisch inspirierte Outfits?

Schulter an Schulter wendet sich das Publikum in Richtung des DJs, als wäre er der Imam in einer Moschee. Viele imitieren sein Wippen mit Kopf und Oberkörper, oder sie gucken von den Vorderleuten ab, Tanzbewegungen verbreiten sich in der Menschenmasse. Für viele ist es das erste Electro-Festival in ihrem Leben. Die Leute filmen wie verrückt.

Die hundertfache Vervielfältigung des Bühnengeschehens auf den Handys, die hundertfache Vervielfältigung der Tanzmoves in der Masse, deren Arme und Hinterköpfe dann wiederum hundertfach digital zu sehen sein werden. Das MDL Beast geht viral, in WhatsApp-Gruppen und Twitter-Posts, auf Snapchat und Instagram.

Ein paar Influencer wurden extra aus dem Ausland eingeladen, für angeblich sechsstellige Dollarbeträge, um diesen Woodstock-Moment in der Welt zu verbreiten. Doch auch einheimische Partybesucher leisten ihren Teil. Auf YouTube kursieren Videos, in denen fröhliche junge Männer ihrer Regierung danken, dass sie nun so viel Spaß haben dürfen. Wie viele Deutsche bedanken sich bei Angela Merkel nach einem Besuch von Rock am Ring oder der Fusion? Monarchien ticken halt ein bisschen anders.

Als weiterer Beleg für eine gewisse Unkenntnis der Szene-Konventionen zieht direkt vor uns eine Polonaise vorbei. Nur Männer, mehr als neunzig Prozent der Festivalbesucher sind Männer. Die meisten Frauen sitzen auf einer Tribüne am Nordrand des Geländes. Die Macht der Gewohnheit. Großveranstaltungen ohne Geschlechtertrennung, nein, Großveranstaltungen, bei denen überhaupt Frauen dabei sein dürfen, sind noch neu.

Zwei Vollverschleierte tanzen wie schwarze Derwische direkt unter der Tribüne, mit Breakdance-inspirierter Lässigkeit und perfekt einstudierten Bewegungen. Links und rechts von ihnen stehen je zwei Männer und mustern argwöhnisch die Umgebung.

Gerne würde ich berichten, dass die Leute sich komplett gehen lassen und sich Bahn bricht, was jahrzehntelang unterdrückt wurde. Dass vor der Beast-Bühne hier und jetzt eine neue Gesellschaft geboren wird: Three days of Peace & Music, Liberté Egalité Fraternité, wir sind das Volk und weg mit dem Muff von tausend Jahren, ein Arabischer Frühling im Dezember.

Aber dafür fühlt sich das Ganze zu diszipliniert an, eher vorsichtiges Tasten als Ausrasten. Hier wird nicht gegen das Königshaus demonstriert, sondern dank der königlichen Gnade gefeiert, im ständigen Bewusstsein, dass es rote Linien gibt, die man keinesfalls überschreiten sollte. Doch wo genau die sich gerade befinden, weiß keiner so genau.

Ordner in gelben Signalwesten beobachten aufmerksam das Treiben auf dem Gelände. Wer zu nah an Absperrgeländern entlangläuft und den Fluchtweg versperrt, wird ermahnt. Keiner dreht durch, auch wenn ich vereinzelt in glasige Augen blicke, wie sie nur verbotene Substanzen hervorrufen können. Vier-, fünfmal rieche ich Alkoholfahnen oder süßlichen Haschischdunst. Doch da ist noch etwas anderes in vielen Gesichtern, und es scheint nichts mit Drogen zu tun zu haben, sondern allein mit der ungewohnten Situation: ein fassungsloses Staunen, eine Art sichtbare Verzauberung, wie man sie eigentlich nur aus Cartoons kennt, halb offene Münder und zeitlupenhaft wandernde Blicke. Wer braucht Schlaf, wenn man bereits träumt? Die Musik, die tanzenden Leiber, die ungewohnt freizügige Damenmode, die Menschenmassen. Wie kann es sein, dass plötzlich erlaubt ist, was noch vor zwei Jahren undenkbar war? Wie passt das zu einem Land, dessen Imame einen Islam predigen, der kaum weniger strikt ist als bei den Taliban oder dem IS? In welche Zukunft wird dieses Zukunftsportal führen?

Aziz geht auf dem Handy das Programm für den Abend durch.

»Wer ist Tiësto?«, fragt er.

„Einer der bekanntesten DJs Europas“, antworte ich.

„Ach so“, sagt er.

„Und wer ist Rabeh Saqer?“, frage ich und deute zur Bühne, wo gerade ein dauergrinsender älterer Herr mit Hornbrille, in Anzug, weißen Sneakers und schwarzen Lederhandschuhen auftritt, sein Name leuchtet im Zeitportal in rotierenden Buchstaben.

„Den kennst du nicht? Einer der bekanntesten Sänger Saudi-Arabiens“, sagt Aziz.

Auch wenn er heute zu einem Electro-Remix eines DJs namens R3hab performt, passt er mit seinem virtuos leiernden arabischen Schnulzenpop stilistisch etwa so gut wie die Feuerwehrblaskapelle aufs Wacken Open Air. Aber die Menge feiert Saqer mehr als alle anderen Künstler, singt jedes Wort mit bei Songs wie „Ala Kefak“ („Wie du willst“) oder „Khalas“ („Genug“). Er wird bejubelt wie ein lange verschollener Sohn, der endlich heimgekommen ist. Jahrelang musste man nach Dubai oder Istanbul reisen, um eine seiner Liveshows zu erleben. Saqer, der freundliche Nerd von nebenan mit seinen etwas fahrigen Tanzbewegungen und der großen Stimme, stiehlt den internationalen Stars die Show.

Vergleichbare Gefühlsausbrüche kann Tiësto nicht auslösen, der als Nächster auf die Bühne kommt. Auch weil lyrische Brillanz nicht zu seinen Stärken zählt. „Bring that ass back like a boom boom boom boom“ ist noch eine der stärkeren Textzeilen. Aber dafür ist Tiësto laut, er hat Pyroeffekte dabei, unfassbare Bässe und brachial knarzende Synthesizer. Die Breaks und Drops kommen mit klinischer Präzision, die Maskierten tanzen, die Unmaskierten tanzen auch, das Zeitportal leuchtet neonfarben. Und mit jedem Takt, in jedem ungläubigen Blick der Zuschauer, schwingt die Hoffnung mit, dass dies ein Anfang ist und nicht nur ein Traum, dem ein böses Erwachen folgt.

Viertelsnare, Achtel, Sechzehntel, one two three four …

Dschidda

Ein Spitzenvisum

… BROMPF.

Die einzige Möglichkeit individuellen Ausdrucks im Arbeitsalltag eines Flughafen-Grenzbeamten ist der Moment, in dem er den Einreisestempel anbringt. Er kann ihn sanft in den Pass tupfen, kraftvoll festdrücken, federnd aufklopfen, lässig fallen lassen oder mit Gewalt einhämmern. Für mich gehört es zu den kleinen Freuden des Unterwegsseins, in diesem Augenblick genau hinzuschauen. Ich male mir dann aus, was diese kleine persönliche Geste über den Angestellten und sein Temperament aussagen könnte, dieser winzige Ausbruch in einem von Protokollen, Hierarchie und Regeln geprägten Arbeitsleben. Mein Gegenüber an Schalter 3, nördliches Terminal, Flughafen Dschidda, wäre demnach lieber Scharfrichter als Grenzbeamter geworden. Er schmettert den Stempel in meinen Pass, als wollte er eine Hornisse töten.

Wortlos reicht er das malträtierte Reisedokument durch die Öffnung der Panzerglasscheibe, eine teure Schweizer Armbanduhr blitzt unter dem Ärmel des weißen Thaubs hervor. Aus irgendeinem Grund bin ich erleichtert über seine Unfreundlichkeit. Die Tatsache, dass jetzt Touristen kommen, ist für ihn kein Grund, plötzlich entgegen seiner Natur einen auf „Welcome, friend“ zu machen. Sein Stimmungstief könnte aber auch mit dem Zeitpunkt zu tun haben, es ist zwei Uhr nachts.

Der King Abdulaziz International Airport ist größer als der Chiemsee, auf Landkarten nimmt er nahezu das gesamte nördliche Drittel der Stadt ein. Ein Mekka für Mekkabesucher, einer der drei Terminals ist ausschließlich für die Millionen Hadsch-Pilger reserviert, die jedes Jahr kommen. Nur 75 Kilometer sind es von hier bis zur heiligen Stadt.

Die Schiebetür neben dem Schalter öffnet sich, und ich gehe weiter in die Halle mit den Gepäckbändern. Bodenfliesen aus Marmorimitat, Wegweiser zur Flughafenmoschee, Neonlicht. Auf den Toilettensymbolen verfügt nur der Mann über Nase und Kinn, bei der Frau ist das Gesicht bis auf die Augen verschleiert.

„How can we help you?“, fragt die Anzeige auf einem LCD-Bildschirm, zusammen mit dem Vorschlag, für Tourismustipps die Nummer 930 zu wählen, 24 Stunden erreichbar für „Ziele, Aktivitäten und allgemeine Anfragen“. Danach ist Werbung für die Rallye Dakar zu sehen, mit Zeitlupenvideos von sponsorbunten Geländewagen in der Wüste, die an einer Schotterpistenkante vom Boden abheben und weich landen. Das berühmte Offroad-Rennen findet in diesem Winter zum ersten Mal in Saudi-Arabien statt.

Das war einfach. Fünf Minuten anstehen, eine Minute lang Fingerabdrücke abgeben und erklären, was in meinem Pass Vor- und was Nachname ist, und schon bin ich drin. Jahrzehntelang war es ungefähr so aussichtsreich, ein Touristenvisum für den Mond, die Jacht von Roman Abramowitsch oder den Hauptsitz der CIA zu bekommen wie für Saudi-Arabien. Arbeitsvisa oder Pilgervisa, das schon. Aber für Urlauber und Individualreisende? Unmöglich. Man hätte mich gleich am Einreiseschalter nach Hause geschickt. Bislang wirkte im Vergleich zu Saudi-Arabien selbst Nordkorea wie ein Robinson Club, weil man dort immerhin Gruppentouren mit Aufpassern buchen konnte.

Das soll sich ändern. Seit Oktober 2019 sind Vergnügungsreisende plötzlich von höchster Stelle erwünscht. König Salman und Kronprinz Mohammed bin Salman wissen, dass ihr Öl nicht ewig sprudeln wird, und hoffen nun auf neue Einnahmequellen. Nicht, dass Ausländer ungewöhnlich wären in Saudi-Arabien. Etwa ein Drittel der 34 Millionen Einwohner ist anderswo geboren, und in Mekka trifft sich die ganze muslimische Welt.

Doch nun geht es um eine andere Spezies, um Besucher, die weder dem Ruf der Muezzine noch dem Ruf des Geldes folgen, sondern einfach eine gute Zeit haben wollen. Es ist ein gewagtes Experiment, spontan fällt mir kein Land ein, das ich weniger mit „Spaß“ verbinde als Saudi-Arabien. Eher denke ich an irrsinnigen Reichtum, Foltermorde im Konsulat, Öl-Pipelines, vollverschleierte Frauen, Scharia-Brutalität und Waffengeschäfte. Und an das Buch eines deutschen Rettungssanitäters, der in Riad arbeitete und beschreibt, wie ihm eine Familie eine geköpfte Leiche im Wohnzimmer als Haushaltsunfall verkaufen wollte. Vielleicht denke ich auch noch an Kamele und Wüsten und Lawrence von Arabien. Aber ganz sicher nicht an Urlaub.

Vor zwei Monaten habe ich am Rechner in Hamburg das Visum beantragt, das dauerte zehn Minuten. Onlineformular ausfüllen, Reiseversicherung abschließen, Porträtfoto hochladen und Gebühr überweisen, 463,44 Saudi-Riyal, 110 Euro . Gratis dazu bekam ich Informationen zu Themen wie Alkohol (verboten), Drogenhandel (Kopf ab), Respekt für Religion und Tradition (notwendig), Kleidungsvorschriften (konservativ) und Strafen (hoch). Wer beim Auf-die-Straße-Spucken erwischt wird, muss demnach 500 Riyal zahlen. Musik abspielen zur Gebetszeit: 1000 Riyal. Unerlaubtes Fotografieren von „Menschen, Unfällen, Verbrechen oder anderen Vorfällen“ (was wohl „andere Vorfälle“ sind?): 1000 Riyal. „Unzüchtiges Verhalten einer sexuellen Natur“: 3000 Riyal pro beteiligte Person. Im Wiederholungsfall verdoppelt sich der Betrag, was beim dritten Mal passiert, stand dort nicht, vielleicht möchte man es nicht wissen.

Während ich noch las, kam nach zwei Minuten per E-Mail das Visum im PDF-Format. Gültig für ein Jahr, unbegrenzt viele Einreisen, bis zu neunzig Tage Reisedauer insgesamt. Ein sensationelles, ein Spitzenvisum. Kurz fragte ich mich, ob die das so einfach machen, weil sich seit der Khashoggi-Sache sowieso keiner mehr in ein saudi-arabisches Konsulat traut, aber ich verwarf den Gedanken schnell wieder. Fakt ist: Eines der bislang verschlossensten Länder der Erde öffnet seine Türen nicht nur einen Spalt, sondern sperrangelweit.

Türen sind in Saudi-Arabien häufig prachtvolle Metallkonstruktionen, voller Ornamente und Schnörkel, aber auch absolut blickdicht. Wie wichtig den Menschen ihre Privatsphäre ist, verraten meterhohe Mauern, Schutzwälle, die Großfamilienhäuser von der Außenwelt trennen.

Elf Wochen möchte ich unterwegs sein und herausfinden, was sich dahinter verbirgt. Dafür mache ich zunächst einen Umweg ins Virtuelle. Zur Website couchsurfing.com, auf der Menschen aus der ganzen Welt kostenlose Unterkünfte für Reisende anbieten. Seit mehr als fünfzehn Jahren lade ich damit Gäste zu mir ein. Und ich nutze Couchsurfing auf fast jeder eigenen Reise, weil ich das Unkommerzielle daran mag: Anders als ein Pauschaltourist habe ich es mit Leuten zu tun, die nicht dafür bezahlt werden, freundlich zu mir zu sein. Sie zeigen mir ihren Alltag, keine folkloristische Inszenierung. Sie erinnern mich an die Schönheit des Banalen und an die Tatsache, dass ich Menschen generell erfrischender finde als Sehenswürdigkeiten. Und daran, dass es bessere Arten gibt, mit unterschiedlichen Ansichten umzugehen, als: lol war klar was für ein Lauch.

Natürlich werde ich mithilfe einer solchen Onlineplattform keinen Querschnitt der Gesellschaft kennenlernen, sondern eher die Jüngeren, die Englischsprechenden, die Weltinteressierten. Aber ich hoffe dennoch, von ihnen viel über ihr Land zu erfahren.

Ich will bei Einheimischen wohnen, mit ihnen den Alltag verbringen und alles ausprobieren, was sie mir vorschlagen. Egal, ob ich das selber für eine gute Idee halte. Mitten rein ins Leben, rein ins Private, Türschwellen als Last Frontier. Abgesehen von je fünfzig Seiten in einem Lonely Planet und einem Dumont Reise-Handbuch über die Arabische Halbinsel gibt es keine aktuellen Reiseführer, also hoffe ich auf die Ausflugstipps der wahren Landeskenner: Menschen, die hier seit Jahrzehnten leben. Wie ticken die Saudis, wie gehen sie mit der plötzlichen Öffnung ihres Landes um, nachdem sie so lange isoliert waren?

Statt also eine Liste von Touristenattraktionen zum Abhaken vorzubereiten, habe ich mir vor dem Abflug Hunderte Onlineprofile von Couchsurfing-Mitgliedern in Saudi-Arabien angeschaut und Dutzende von ihnen angeschrieben. Nur etwa jeder Fünfte schickte eine Antwort. In Dschidda wurde ich enttäuscht, ich fand niemanden, der mir eine Unterkunft anbot, deshalb werde ich die erste Nacht im Hotel verbringen.

Mir fällt kein Land auf der Welt ein, das ich aus der Ferne als unterschiedlicher wahrnehme als mein eigenes. Oder präziser: Mir fällt kein Land ein, in dem so viele Konzepte Mangelware sind, die ich gut finde. Demokratie, Meinungsfreiheit, Gleichberechtigung von Mann und Frau zum Beispiel. Außerdem mag ich Länder, die militärisch abrüsten, auf erneuerbare Energien setzen, über eine unabhängige Justiz verfügen und Straftätern nicht die Köpfe abhacken. Ich mag Länder mit Kneipen, ich spreche gern mit Frauen und halte Religionen für überschätzt. Saudi-Arabien ist so etwas wie mein persönliches Anti-Utopia. Werde ich trotzdem eine Verbindung spüren zu den Menschen, werden wir gemeinsame Ebenen finden?

Der letzte Punkt meiner To-do-Liste ist einigermaßen trivial: Ich möchte am Ende der Reise auch gerne wieder nach Hause, und zwar zu einem von mir selbst gewählten Zeitpunkt. Klingt selbstverständlich, aber ein Blick auf das Pressefreiheitsranking von Reporter ohne Grenzen lässt Schlimmes ahnen: Platz 170 von 180 Ländern. Das Königreich will Touristen, keine Journalisten.

Am Gepäckband mische ich mich unter Glücksritter, Länderstempelsammler, Anthropologinnen, Islamwissenschaftler, Wüstenwanderer, Hasardeure, Scheichvasallen, Erbschleicherinnen, Gaukler, Sterndeuter, Menschenrechtsaktivistinnen, Weihrauchhändler, Hotelinvestoren und Reisebloggerinnen. Nein, Quatsch, ganz anders. In Wahrheit bin ich wahrscheinlich der einzige Europäer im Raum und sehe hauptsächlich drei Outfitvarianten. Erstens den Saudi-Einheitslook für Männer, weiße oder dunkelgraue Thaub-Kittelgewänder, dazu das Ghutra-Tuch auf dem Kopf, das von dem Agal, einem doppelten Ring aus schwarzem Stoff, an seinem Platz gehalten wird.

Zweitens den Saudi-Einheitslook für Damen, schwarze Abaya und schwarzes Niqab-Gesichtslätzchen, nur die Augen sind zu sehen. Und drittens: Männer in Sandalen und zwei weißen Frotteedecken, die Badetüchern ähneln, einem größeren um die Hüfte und einem kleineren um den Oberkörper. Das ist die Uniform männlicher Mekka-Pilger im Ihram, dem Weihezustand. Alle sollen gleich sein auf dem Weg zum heiligsten Ort der Muslime, egal ob Prinz oder Bettler, egal aus welchem Land sie kommen. Und alle müssen sich mit den Tücken des Oberkörper-Handtuchs auseinandersetzen. Es verrutscht bei jeder ausufernden Armbewegung und muss dann wieder neu über die Schulter geworfen werden.

Als Hosenträger mit nacktem Kopf gehöre ich zu einer überschaubaren Minderheit, zusammen mit einer Handvoll dunkelhäutiger junger Männer und ein paar kleinen Jungen, die um einen Gepäckwagen herumtoben.

Auch ein Blick auf die gemächlich kreisenden Gepäckstücke offenbart mein Anderssein. Ich sehe Rollkoffer in Schwarz und Silber, in Sicherheitsfolie erstickte Kartons, einen zusammengeklappten Kinderwagen, aber nur einen Reiserucksack. Hoffentlich hat der nicht die Aufmerksamkeit der Sicherheitsbeamten erregt. Wäre blöd, wenn sie darin das verbotene Geschenk für die Weihnachtsfeier entdeckt haben, zu der mich der schwule Philippiner eingeladen hat.

Genau genommen ist die Bezeichnung als „eines der verschlossensten Länder“ nicht korrekt. Alles eine Frage der Perspektive. Mehr als 1,8 Milliarden Menschen hoffen darauf, einmal im Leben nach Saudi-Arabien zu pilgern, und auch vor der aktuellen Öffnung durften jährlich ein paar Millionen von ihnen rein. Nur weil ich kein Muslim bin, war das Land aus meiner Sicht eben total verschlossen.

Und doch ist etwas dran: Mit dem Pilgervisum durfte man bis vor wenigen Jahren nur nach Dschidda, Mekka und Medina und gegebenenfalls auf die Highways, die aus dem eigenen Heimatland direkt dorthin führen. Der Rest ist tatsächlich Neuland für Besucher, ein Sechser im Lotto für entdeckungshungrige Reisende.

An einem Geldautomaten der AlJazira-Bank – sie hat nichts mit dem gleichnamigen Fernsehsender aus Katar zu tun, auf den die Saudis nicht gut zu sprechen sind – hebe ich 2000 Riyal ab. Dann kaufe ich eine SIM-Karte von Mobily, internationale Vorwahl +966, meine Grundausstattung steht.

Ich gebe den Hotelnamen in der Taxi-App Careem ein: Burj Al Balad, das klingt fast wie Burj Al Arab, das Sieben-Sterne-Wahrzeichen von Dubai, ist aber für 52 Euro pro Nacht um das Dreißigfache günstiger.

Beim Spießrutenlauf durch die Männer, die „Taxi, Taxi“ rufen, werde ich ein bisschen nostalgisch. Was habe ich diese Verhandlungen immer gehasst, gerade am ersten Tag in einem neuen Land, wenn man müde ist vom langen Flug und nur noch ins Bett will. Jetzt berechnet mir die App automatisch einen fairen Preis, und ich manövriere mit ausgestrecktem Handy durch die Taxifahrermeute zum per GPS auf zwei Meter genau angegebenen Abholpunkt, anstatt mit fünf Fahrern zu verhandeln und dabei zehn verschiedene Preise genannt zu bekommen. Irgendwie ist das zu einfach. Früher bedeuteten neue Touristenströme ein paar goldene Jahre für die Taxifahrer. Heute sind Uber, Careem und Konsorten schon vorher da.

Es geht nicht nur um Schlafplätze auf der Couchsurfing-Seite, auch Treffen für Stadttouren oder Kneipenbesuche (haha) lassen sich arrangieren, und einige Mitglieder organisieren Events, die sie dann dort bewerben. So wie Nickis Weihnachtscamp außerhalb von Dschidda, nein, sein Dezembercamp, Festsaisoncamp, Happy-Holidays-Camp. Er vermeidet es sorgfältig, das Wort „Weihnachten“ zu erwähnen.

Brot und Spiele verspricht der Organisator. Ein Barbecue und Snacks für alle Teilnehmer sowie Wettkämpfe mit Namen wie Holzbrettspringen, Wasserhut und Doppelhose, die bei mir kein Bild vor Augen entstehen lassen. Ganz unten steht die Bitte, ein Wichtelgeschenk mitzubringen. Ich habe extra eins in Deutschland gekauft, das in Saudi-Arabien eine echte Rarität sein dürfte, mich aber nun ein bisschen nervös macht.

Mein Uber-Fahrer hält, ein weißer Honda Civic.

„Salam alaikum!“

„Wa alaikum as-salam!“

Ich steige ein, werfe mein Gepäck auf den Rücksitz und prüfe schnell, ob das verbotene Geschenk noch im Rucksack ist. Eingewickelt in ein paar Kleidungsstücke ertaste ich die Verpackung, oben schmal zulaufend, etwa dreißig Zentimeter hoch. Wunderbar, es wurde nicht konfisziert.

„Friend! Sit in front!“, sagt der Fahrer, der sich als Mohammed vorstellt, und fährt rechts ran. Ich steige um und setze mich neben ihn, eine lockenköpfige rundliche Frohnatur in einem simplen beigefarbenen Rockgewand, das um die Knöchel etwas kürzer ist als der traditionelle Thaub und den Träger als besonders religiösen Menschen ausweist. Dazu trägt er Ledersandalen, ich schätze ihn auf Anfang zwanzig. Er wirkt so euphorisch, dass ich ihn zunächst für betrunken halte. Da er aber keine Fahne hat, rede ich mir ein, dass seine geweiteten Pupillen von gottesfrommer Verzückung zeugen und nicht von verbotenen Tabletten.

„Country?“, fragt er.

„Almania“, sage ich.

„Ah, Aramco?“ Er hält mich für einen Angestellten der staatlichen Ölfirma Saudi Aramco.

„No. Tourist.“

„What?“

„Tourist. Holiday.“

Er versteht nicht, was ich meine, also schalte ich Google Translate an. Die Spracheingabe-Funktion ist verblüffend gut, man muss keine Wörter mehr eintippen.

„Ah, ein Tourist. Willkommen in Dschidda!“, übersetzt die Computerstimme.

Dschidda, da lege ich mich fest, ist der schönste Städtename der Welt. Zumindest, wenn er von einem Araber ausgesprochen wird. Die Zungenspitze macht zwei Sprünge den Gaumen hinab, ein Geräusch wie zwei Wassertropfen, die an einem windstillen Tag ins Rote Meer fallen. Mit dem Zischlaut am Anfang könnte man wilde Pferde zähmen, über die sanfte Schwerelosigkeit des „dd“ und des kaum hörbar gehauchten „a“ Gedichte schreiben. Sorry, Montevideo, Luanda, Mumbai, Addis Abeba, Carcassonne, Valladolid und Rishikesh. Alles ganz hübsch, aber keine Chance gegen Dschidda.

„Welche Länder magst du am liebsten?“, fragt der Fahrer.

„Nepal, Grönland, Iran“, antworte ich.

„Du warst im Iran und bist noch am Leben?“

„Ja. Die Menschen dort sind ganz wunderbar, auch wenn die Regierung eine Katastrophe ist.“

Er wirkt verdutzt und spricht einen Satz auf Arabisch, in dem mehrmals „Allah“ vorkommt. Vermutlich, um den Schock meiner Worte abzumildern.

„Bist du Muslim, Christ oder Jude?“, fragt er dann, als gäbe es nur diese drei Möglichkeiten.

„Ich bin christlich getauft.“

„Willst du zum Islam konvertieren oder nicht?“

Ich muss lachen, weil er so schnell zum Thema kommt.

„Habe ich bislang nicht vor.“

Wir fahren auf der Medina Road, vier Spuren pro Richtung, durch eine schlummernde Stadt. An beiden Seiten stehen hummusfarbene Wohnhäuser, nein, Wohnbunker mit flachen Dächern und verhangenen Fenstern, die keinen Einblick zulassen, umgeben von massiven Mauern. Immer wieder unterbrechen Brachflächen das Stadtbild, ein paar Hektar Leere, nur Bauschutt und Sand. Als würden Wüste und Zivilisation noch einen Kampf ausfechten in diesem Land, das zu 95 Prozent aus Wüste besteht. Wie anders sind da deutsche Innenstädte, in denen man kaum einen Quadratmeter findet, der keine Funktion erfüllt. In Saudi-Arabien haben die Städte Löcher.

Leuchtreklamen werben für einen Supermarkt der Kette Danube, in einem Land ohne Fluss ein genialer Name: Hier bekommen Sie, wonach Sie sich sehnen. Ansonsten: McDonald’s, Minarette, Miele, ein Arabian-Oud-Parfümshop und ein Fast-Food-Laden namens Chuck E. Cheese’s.

Die meisten Restaurants haben zwei separate Eingänge, an einem steht „Singles“, an dem anderen „Family“. Beides ist irreführend, denn als Single gelten Männer, egal ob sie mit null oder vier Frauen verheiratet sind, während „Family“ sämtliche Konstellationen umfasst, bei denen mindestens eine Frau in der Gruppe ist, also theoretisch auch drei nicht verwandte Freundinnen. Offiziell wurde die Vorschrift, diese Bereiche zu trennen, vor ein paar Tagen abgeschafft, aber viele Anbieter haben noch nicht umdisponiert. Vielleicht haben sie auch Angst, durch die Neuerung Kunden zu verlieren.

„Der Islam ist schön und wahr, du musst viel darüber lesen. Ich kenne den ganzen Koran“, übersetzt mein Handy den nächsten Satz des Fahrers. Er braucht mehrere Versuche, um ihn so deutlich auszusprechen, dass die Software die Worte erkennt. „Ich bin Student der Islamwissenschaften an der Umm-al-Qura-Universität in Mekka.“

„Ich würde gerne deine Stadt besuchen, aber als Nicht-Muslim ist das leider verboten.“

„Wenn Gott will, wirst du gehen und dann ein Muslim sein“, sagt er, dann bremst er und hält neben einer Moschee. Will er mich gleich da abliefern zur Fortsetzung meiner Bekehrung? Nein, das Hotel liegt direkt gegenüber, ich hätte es fast übersehen, weil ich das Gebäude für eine leer stehende Ruine hielt. Mohammed verabschiedet sich: „War doch schön, dass du dich nach vorne gesetzt hast. Ma’as salama – Friede sei mit dir.“

Durch eine schief in der Angel hängende Glastür gelange ich zur schmuddeligen Rezeption des Burj Al Balad. Der tiefenentspannte Rezeptionist braucht eine Ewigkeit, um meine Buchung im System zu finden, ich habe also Zeit, das Interieur zu begutachten. Hinter dem Mann hängen neben einer Wanduhr Bilder des Herrscherduos, Vater und Sohn. Links König Salman, seit 2015 an der Macht. Man erkennt ihn an seinem dreiteiligen Bart: ein schwarzer Balken unter der Nase, ein Punkt unter der Unterlippe, ein zweiter schwarzer Balken wie eine Spiegelung am Kinn. Mit Salman endet eine bemerkenswerte Ära: Wie alle Könige seit 1953, sechs an der Zahl, ist er ein Sohn von Staatsgründer Abd al-Aziz ibn Saud. Von einem Bruder oder Halbbruder wanderte die Macht zum nächsten, alte Männer als Herrscher eines erzkonservativen Landes.

Dabei ist Saudi-Arabiens Bevölkerung sehr jung – fast zwei Drittel der Menschen sind heute unter dreißig. Und viele begrüßen es, dass nun endlich die nächste Generation dran ist. Thronfolger Mohammed bin Salman, genannt MBS, ist auf dem zweiten Foto zu sehen. Sein Blick ist so ernst, wie es seine Position verlangt, enthält aber auch eine Spur von Überheblichkeit. Es läuft halt gerade bestens für ihn im Intrigenspiel der Machtpolitik. Mit 34 Jahren ist er schon De-facto-Herrscher, wenn nichts dazwischenkommt, könnte er jahrzehntelang regieren. Unter dem Namen „Vision 2030“ kündigte er eine radikale Modernisierung an, die Saudi-Arabien aus dem Mittelalter in die Zukunft befördern soll. Wobei hier „Mittelalter“ ein bisschen irreführend ist, denn das war die Zeit, in der die arabische Welt genau die prägende globale Rolle spielte, die MBS sich für sein Land wünscht. Außerdem schiebt der bequeme Verweis aufs Mittelalter manche Dinge weiter weg, als sie in Wahrheit sind: Erst 1953 trat die Europäische Menschenrechtskonvention in Kraft, seit 1977 dürfen Frauen in Westdeutschland ohne Erlaubnis des Ehemanns arbeiten, im selben Jahr wurde in Frankreich zum letzten Mal mit der Guillotine getötet.

Aber zurück zu den Saudi-Regenten. Keiner der beiden blickt in die Kamera, niemals auf offiziellen Bildnissen, immer mindestens einen halben Meter am Betrachter vorbei. Vermutlich, um eine gewisse Unnahbarkeit und Überlegenheit zur Schau zu stellen. Bei mir löst es eine andere Assoziation aus, nämlich die Frage, ob einem Herrscher zu trauen ist, der dem Volk nicht direkt in die Augen schaut.

Der Hotelangestellte entscheidet nach Lektüre sämtlicher Seiten meines Reisepasses und einem dreifachen Abgleich mit dem Namen in der Onlinebuchung, mir den Schlüssel auszuhändigen. Ein antiker Aufzug bringt mich zu einem Zimmer mit antiken blumenbestickten Ohrensesseln und einer antiken Küchenzeile.

Ein trapezförmiges Ensemble aus zwei überbelichteten Karibikfotos an der Wand und zwei Kakerlaken auf dem Boden erzeugt Fernweh, aber nur kurz, weil bald alles von der stechenden Pein einer Federkernmatratze aus dem Fakirbedarf überlagert wird. Es riecht nach Staubmilben, billigem Mangoduft-Reinigungsmittel und Ein-Stern-Bewertungen auf booking.com.

Ein paar davon lese ich mir durch, sobald ich eine Liegeposition am rechten Rand der Matratze gefunden habe, die ohne Selbstverletzung aushaltbar ist. Klar, ein kluger Reisender würde erst lesen und dann buchen, aber wäre ich ein kluger Reisender, dann wäre ich jetzt vermutlich gerade dort, wo die Karibikfotos entstanden sind. Unter desaströsen Kommentaren mit den Schwerpunktthemen Insekten (zu viele) und Sauberkeit (zu wenig) staune ich über eine rührende Antwort-Emsigkeit des Hotelpersonals, die ich aufgrund der sonstigen Lässigkeit im Service nicht erwartet hätte. „I would like to express my sincere apologies for the problems that you faced during your stay“, beginnt Dutzende Male das Feedback aufs Feedback.

Damit wir uns nicht falsch verstehen: Ich brauche nicht viel Komfort, und ich würde nach einigen Reisen in tropische Länder der gemeinen Küchenschabe ein eher friedliches bis flüchtendes Naturell attestieren, ohne maliziöse Motivation, mich mit ihren Milzbrand-, Hepatitis- oder Tuberkuloseerregern zu behelligen. Gegen die Tiere habe ich nichts, da bin ich Buddhist. Ich mag es nur nicht, wenn das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht stimmt.

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags

Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.

Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.

Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.

Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.

Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.

Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.