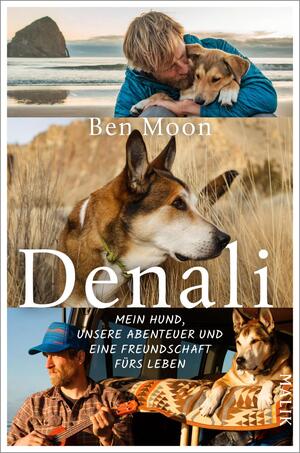

Denali Denali - eBook-Ausgabe

Mein Hund, unsere Abenteuer und eine Freundschaft fürs Leben

— Eine wahre Hunde-Geschichte„Der Roman beschreibt die berührende Geschichte einer Freundschaft, die alle Höhen und Tiefen überdauert – intensiv, traurig und wunderschön zugleich.“ - Kronen Zeitung (A)

Denali — Inhalt

Durch dick und dünn

Eine Geschichte über wilde Abenteuer, den Mut, eigene Wege zu gehen, und die lebensrettende Kraft der Freundschaft.

Als er Denali im Tierheim sieht, steht für Ben Moon fest: Dieser kleine Hund gehört zu ihm. Von nun an reisen sie gemeinsam durch die Welt, während Ben seinen Traum von einem Abenteurerleben und einer Karriere als Fotograf verwirklicht. Er unternimmt waghalsige Klettertouren und reitet gefährliche Wellen, und auch Denali versucht sich als idealer Outdoorhund im Klettern und Surfen.

Doch dann wird bei dem 29-jährigen Ben Darmkrebs diagnostiziert. Es folgen Chemos, Operationen, Therapien. Denali weicht dabei nicht von seiner Seite und hilft ihm, ins Leben zurückzufinden.

„Das ist das Leben, wie es gelebt werden sollte: mit einem Hund an der Seite, auf der Jagd nach Abenteuern, immer im Bewusstsein der Kürze unserer Zeit und der Unbezahlbarkeit bedingungsloser Liebe.“ Climbing

Leseprobe zu „Denali“

Prolog:

Eine zweite Meinung

Und wenn jemand, den du liebst, durch die Tür kommt, dann dreh vollkommen durch vor Freude. Selbst wenn es fünfmal am Tag passiert.

David Dudley

„Wenn du dich gegen diese Maßnahme entscheidest, Ben, liegt die Wahrscheinlichkeit für das Wiederauftreten eines Tumors bei fünfzig Prozent oder mehr.“

Die Worte von Dr. Ahmad hallten unangenehm in meinem Kopf wider, während ich meinen Van durch die Rushhour von Portland Richtung Westen zur Küste lenkte. Ich hatte diesen Arzt aufgesucht, um eine zweite Meinung einzuholen, und exakt den [...]

Prolog:

Eine zweite Meinung

Und wenn jemand, den du liebst, durch die Tür kommt, dann dreh vollkommen durch vor Freude. Selbst wenn es fünfmal am Tag passiert.

David Dudley

„Wenn du dich gegen diese Maßnahme entscheidest, Ben, liegt die Wahrscheinlichkeit für das Wiederauftreten eines Tumors bei fünfzig Prozent oder mehr.“

Die Worte von Dr. Ahmad hallten unangenehm in meinem Kopf wider, während ich meinen Van durch die Rushhour von Portland Richtung Westen zur Küste lenkte. Ich hatte diesen Arzt aufgesucht, um eine zweite Meinung einzuholen, und exakt den Worst-Case-Befund bekommen, den ich befürchtet hatte. Jetzt musste ich ans Meer. Ins Küstengebirge hinauf und von da wieder runter, um der Sommerhitze und der Klaustrophobie, die ich in Städten immer verspüre, zu entkommen. Als müsste ich den surrealen Dreck von mir abwaschen. Nur ein Gewässer von den Ausmaßen des Pazifiks könnte dafür mächtig genug sein.

Neben mir saß mein geliebter Denali, eine hübsche Mischung aus Husky und Pitbull und in den vergangenen viereinhalb Jahren mein ständiger Begleiter. Als acht Wochen alter Welpe war er in mein Leben getreten, obwohl ich mich damals schlecht dafür gerüstet fühlte, einen Hund aufzuziehen. Doch das Schicksal war wohl der Ansicht, dass ich seine Unterstützung und Kameradschaft dringend brauchte. Ich hatte ja keine Ahnung, was für eine große Stütze er mir bei allem, was noch folgen sollte, sein würde.

Fast genau ein Jahr nachdem ich ihn mit nach Hause gebracht hatte, verließ mich meine Frau Melanie wegen eines anderen Mannes und zerstörte damit meine Zukunftsvorstellungen. Ich war damals 25 Jahre alt und wusste nicht, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Denali wurde der einzige Freund, bei dem ich meiner Trauer freien Lauf lassen konnte. Er ertrug meine vielen Tränen und unzähligen Umarmungen. Und während ich darum kämpfte, mich in dieser neuen Realität zurechtzufinden, wurden wir so unzertrennlich, wie zwei Seelen es nur sein können.

Als klar war, dass Melanie nicht zurückkommen würde, packte ich meine Siebensachen und fuhr mit Denali auf dem Beifahrersitz los, um einen Job bei einem Hersteller von Kletterausrüstung in Bend, Oregon, anzutreten. Ich nähte ein Bett aus Stoff und Schaumstoff für die Ladefläche meines Subaru-Kombi, und dann lebten Denali und ich ein knappes Jahr darin, während ich eine neue Karriere als Outdoor- und Abenteuerfotograf begann. Denali war der perfekte Mitbewohner. Er wühlte sich in die Decken, wenn sich innen an den Fenstern Eisblumen bildeten. Er schmiegte sich an mich und teilte seine Wärme mit mir. Seine Zuneigung half, mein gebrochenes Herz langsam zu heilen. Er war nie genervt, wenn ich endlos über die Rätselhaftigkeit von Frauen und Liebeskummer sinnierte. Inzwischen ist es auch wissenschaftlich bestätigt, dass die Beziehung zu einem Hund unseren Cortisolspiegel senkt und für die Ausschüttung von Oxytocin sorgt. Denalis fürsorgliche Hingabe und deren Wirkung auf mich waren ein schlagender Beweis dafür.

Und jetzt war bei mir Dickdarmkrebs im Stadium III diagnostiziert worden. Eine Erkrankung, die man selten mit 29-Jährigen assoziiert. Den auf Gastroenterologie spezialisierten Chirurgen hatte ich aufgesucht, um eine zweite Meinung dazu einzuholen, welche Methode am geeignetsten wäre, um den Krebs loszuwerden. Ich hatte mit angehaltenem Atem auf seine Empfehlung gewartet, ich hatte gebetet, dass er mir sagen würde, ein künstlicher Darmausgang sei unnötig. Doch Dr. Ahmad war sich sicher, dass mein Enddarm und Anus entfernt werden müssten, um das gesunde Gewebe abzugrenzen und die Wahrscheinlichkeit eines neuen Tumors zu reduzieren. Das bedeutete, so sagte er, dass ich eine permanente Kolostomie bräuchte. Die Vorstellung, für den Rest meines Lebens in einen Plastikbeutel zu scheißen, war schwer zu ertragen. Vor allem weil sich mein Leben um Felsklettern, Surfen und das Fotografieren von Hochleistungssportlern in ihrem jeweiligen Element drehte.

So direkt mit meiner Sterblichkeit konfrontiert zu werden hatte mich massiv aus der Bahn geworfen. Plötzlich war ich weit von meinem Rhythmus entfernt. Von meinem Leben zwischen den Klettergärten und Surfregionen des amerikanischen Westens. Von meiner Arbeit, Gleichgesinnte zu fotografieren, die ein Abenteurerleben den Annehmlichkeiten von festem Gehalt und einem eigenen Dach über dem Kopf vorzogen. In vielerlei Hinsicht war es leicht, „on the road“ zu leben, weil die Komplexität fehlte. Aber der kreative Weg bringt natürlich ganz eigene Herausforderungen mit sich. Als ich mich entschlossen hatte, auf die Fotografie als mein einziges Einkommen zu setzen, hatte ich zunächst ganz schön kämpfen müssen, um über die Runden zu kommen. Doch auch wenn die Einnahmen eines selbstständigen Anfängers kaum gereicht hatten, um die Kiste mit den Essensvorräten in meinem Wagen zu füllen, überwiegen nach wie vor die Vorteile – vor allem wenn man fern vom Getöse der Zivilisation aufwacht und die Zyklen von Sonne und Wetter einem den Tagesrhythmus vorgeben. Die Jagd nach magischem Licht und dem perfekten Hintergrund hatte mich oft an Orte von atemberaubender Schönheit gebracht und lebenslange Freundschaften begründet. Das und Denali waren alles für mich, bis der Krebs mich unvermittelt erwischte.

Dickdarmkrebs.

Allein das Wort Krebs war schon erschreckend genug. Ich ahnte noch nicht, dass das Trommelfeuer aus körperlichen, emotionalen und bürokratischen Demütigungen, das zur Medizin- und Versicherungsindustrie hier in Amerika gehört, mich beinah umbringen würde. In der Blüte meiner Zwanziger fühlte ich mich unbesiegbar. Niemand in diesem Alter rechnet mit einer Krebsdiagnose, und schon gar nicht in dieser Form, die man eher mit Menschen verbindet, die längst in Rente sind. Meinem jungen Ego setzte noch mehr zu, dass vor allem Darmkrebs stigmatisiert und Symptome mit sich bringt, über die die meisten nicht sprechen möchten.

Als der Verkehr spärlicher wurde und die Vorstadt den Wäldern entlang der Küste Platz machte, besserte sich meine Stimmung. Ich freute mich, dass ich bald durch die Bäume einen Blick auf den glitzernden Pazifik erhaschen würde. Während meiner Kindheit im westlichen Michigan war der Lake Michigan mein Meer gewesen. Nahe der Südspitze der Küstenstadt Grand Haven gibt es eine Kurve, wo die Straße hoch über den Dünen verläuft und die Aussicht mich jedes Mal umhaut wie ein vierfacher Espresso. Die schier endlosen Ausmaße des Sees scheinen mir neuen Atem zu geben, um einfach jede Herausforderung zu meistern.

Nachdem mir langsam klar wurde, was für ein Kampf mir bevorstand, war das Erreichen des Pazifiks eine willkommene Erinnerung daran, dass trotz allem viel größere Kräfte im Spiel waren. Meine Sorgen – ein früher Tod durch den Krebs oder ein langes Leben mit der Last, einen Stomabeutel tragen zu müssen – wurden unbedeutend, kaum dass ich den Sog der Strömungen spürte und an den Rhythmus der Gezeiten dachte, die ein Mond diktiert, der Hunderttausende Meilen entfernt von uns seine Bahn zieht. Ich parkte auf einem Stück Strand, nördlich vom berühmten Postkartenmotiv des Haystack Rock bei Cannon Beach, und zog mich bis auf meine Surfershorts aus. Denali sah mir besorgt dabei zu. Schon immer hatte er meinen Kummer gespürt, oft lange bevor er mir selbst bewusst war. Seit der Diagnose ein paar Tage zuvor hatte er mich nicht mehr aus den Augen gelassen. Während ich über den Sand ins Meer sprintete, schien jeder Schritt den Schock noch zu verstärken. Ich wusste, dass mein Körper nie mehr derselbe sein würde, wenn ein Kackbeutel an meinem Bauch hing. Denali blieb an meiner Seite.

Mein Tempo verringerte sich erst, als Wellen an meine Taille schlugen. Ich sprang kopfüber ins eisige Wasser. Als ich erfrischt wieder auftauchte, schwamm Denali immer noch entschlossen neben mir. Das Wasser war hier für ihn schon viel zu tief zum Stehen. Meine Haut prickelte von der kalten Taufe. So stand ich da und starrte auf den schimmernden Horizont. Aus meiner Verzweiflung wurde langsam ein Gefühl der Entschlossenheit.

Eine Reihe hoher Wellen kam auf uns zu, und ich sah, wie Denalis Augen sich weiteten, weil ihm wohl klar wurde, dass er sich weit außerhalb seiner Komfortzone befand. Als die erste Welle immer näher heranrollte, wendete er und begann, von Angst getrieben wie wild Richtung Ufer zu schwimmen. Doch die Welle erfasste ihn, er glitt perfekt synchron auf ihr mit und dann mit der Anmut eines Delfins an ihr hinunter. Die spiegelglatte Oberfläche schob ihn weiter, bis sie ihn ins seichte Wasser entließ. Ich lachte vor Freude laut auf, weil mein junger Hund gerade seine erste Welle gesurft war. Noch dazu war damit eine Lektion für mich verbunden: Den unerwarteten Wogen des Lebens sind wir machtlos ausgeliefert, und manchmal ist die einzige Möglichkeit, uns von unserem Kontrollwunsch zu verabschieden und uns einfach von der Welle tragen zu lassen.

Ich spielte die Szenarien wieder und wieder in meinem Kopf durch. Würde ich mit einer Kolostomie klettern können? Die Wellen surfen, die noch auch mich warteten? Eine Frau lieben? Oder überhaupt attraktiv auf eine Frau wirken? Ich umarmte Denali. Die Zuversicht, mit der er zu mir hochschaute, gab mir die Hoffnung, all das irgendwie durchstehen zu können.

Diese Welle reiten wir zusammen, dachte ich. Danke, Denali.

Auf den ersten Blick

Ein Hund ist nicht zuletzt ein Hilfsmittel der persönlichen Entwicklung: Er existiert, um deine Existenzängste zu lindern, um dich Lektionen zum Thema Liebe und Freundschaft zu lehren und um dir zu zeigen, wie du ein besserer Mensch sein kannst.

David Dudley

Nachdem ich an der Grand Valley State University ein Programm für Sportmedizin absolviert hatte, zog ich von den Großen Seen nach Oregon. Und zwar zusammen mit Melanie, der Frau, die ich soeben im weisen Alter von 23 Jahren geheiratet hatte. Sie war zwanzig. Keiner von uns hatte je zuvor die Westküste besucht, aber die Berge und der nordwestliche Pazifik erschienen verlockend genug, um den oberen Mittelwesten hinter uns zu lassen.

Nach der Trauung ließen wir uns aber zunächst in Grand Haven nieder, das schon lange meine liebste Stadt am Lake Michigan war. Hier surfte ich meine ersten Wellen. Trotzdem machte es mich bald unruhig, so nah an dem Ort zu wohnen, in dem ich aufgewachsen war. Ich sehnte mich nach den Klettergebieten, die ich in Zeitschriften sah. Ich schmökerte in Reiseführern über den Nordwestpazifik, staunte über beeindruckende Berggipfel, zahllose Klettergebiete und verschiedenste Freizeitaktivitäten. Ich träumte davon, in den Westen zu ziehen, zu diesen Bergen und an den Pazifischen Ozean. Und ich träumte von Abenteuern, von denen ich bisher nur in Reiseführern gelesen hatte.

Ein paar Monate nach unserer Hochzeit zog ein alter Freund nach Aloha, Oregon. Eingekeilt zwischen Beaverton und Hillsboro, gesäumt von Filialen großer Ketten und Gebrauchtwagenhändlern trug dieser industrialisierte Vorort von Portland einen denkbar unpassenden Namen. Bei einem Telefonat erzählte ich diesem Freund von meinem Wunsch, in den Westen zu ziehen, und er bot an, uns ein Zimmer in seiner Wohnung zu vermieten. Es schien die perfekte Gelegenheit zu sein, um Richtung Westen zu kommen.

Melanie und ich packten, was wir besaßen, in unseren alten Isuzu Rodeo, bevor wir uns auf der US 31 nach Süden aufmachten. Wir navigierten durch den Ballungsraum von Chicago und fuhren anschließend nach Nordwesten, bis die lange Gerade der Interstate 94 uns durch die gefrorene Prärie von North Dakota brachte. Wir verbrachten die Nacht in Bozeman, Montana.

Ich verspürte eine gewisse Erleichterung, weil der Westen uns mit seinen freundlichen Bewohnern und umwerfenden Ausblicken willkommen hieß. Ehrfürchtig betrachtete ich die Landschaft von Coeur d’Alene, Idaho. Doch dann fiel erst die Servolenkung aus, und in dem deprimierenden Dorf Ritzville, Washington, wurden die Scheinwerfer immer schwächer. Die Lichtmaschine gab ihren Geist auf. Es war Wochenende, deshalb mussten wir herumtelefonieren, bevor wir einen Automechaniker fanden, der am nächsten Morgen eine neue Lichtmaschine bringen und einbauen würde.

Als wir ein bescheidenes, aber hausgemachtes Abendessen zu uns nahmen, fragte der Kellner, wohin wir wollten. „Portland!“, sagte ich voller Aufregung. „Mann, ich wünschte, ich könnte von hier weg“, sagte er und ließ den Kopf hängen, „aber ich kann nicht.“ Ich war verblüfft von dieser resignierten Haltung. Erinnerungen an Klassenkameraden, die Jobs in Fabriken gefunden hatten und neben ihren Eltern eingezogen waren, kamen mir in den Sinn.

Mit reparierter Lichtmaschine fuhren wir am nächsten Tag weiter, und als die Nacht hereinbrach, überquerten Melanie und ich mit unserem stotternden SUV auf der Marquam Bridge den Willamette River im Nordwesten von Portland. Tief hängender, bedrückender Nebel verhüllte den Großteil der Stadt. In den folgenden drei Wochen wurde der Rekord der meisten Tage ohne Sonnenschein gebrochen. Doch dieser Trostlosigkeit zum Trotz war ich begeistert davon, mich an einem Ort mit solchem Outdoorpotenzial zu befinden.

In der ersten Zeit in unserem neuen Zuhause warteten wir also auf Sonnenschein. Wer hat diesen Ort Aloha genannt, wenn sich die Sonne hier nie blicken lässt?, fragte ich mich oft. Doch als ich eines Morgens Richtung Osten auf die Canyon Road einbog, bohrten sich endlich Sonnenstrahlen durchs Grau und brachten die umwerfenden schneebedeckten Umrisse des Mount Hood zum Vorschein, der wie ein Monument vor mir aufragte. Ich wohnte nun schon fast einen Monat in Oregon und hatte keine Ahnung gehabt, dass der Berg so nah war. Mein Herz jubelte bei der Vorstellung, eines Tages auf den strahlend weißen Hängen zu snowboarden und den Gipfel zu erklimmen.

In der darauffolgenden Woche hielt ich bei einem Laden für Sportausrüstung und entdeckte auf der Theke einen Kletterführer für den Smith Rock. Ich sprach den Ladenbesitzer darauf an: „Sieht aus, als wäre das ein toller Ort zum Klettern. Ist das hier in der Nähe? Und wann wäre die beste Zeit, um dort zu klettern?“

„Smith liegt ungefähr drei Stunden südöstlich von hier. Es ist ein unglaubliches Gebiet. Man kann da das ganze Jahr über klettern, solange es nicht schneit“, antwortete er. Meine Neugier war geweckt, und ich kaufte das Buch sofort. Damals wusste ich noch nicht, wie viel speziell dieses Klettergebiet mir in den nächsten Jahren bedeuten würde.

Nachdem ich Melanie das Buch gezeigt hatte, waren wir uns einig, dass ein Ausflug dorthin fällig war. Also fuhren wir die drei Stunden bis zur Cascade Range und kamen eines späten Abends beim Smith Rock an. Während wir das Zelt aufbauten, spürte ich bereits eine riesige Präsenz in der Nähe, konnte meiner Fantasie aber noch keine visuellen Eindrücke bieten. Ich schlief unruhig, weil ich die Aussicht auf einen Tag, an dem wir ein echtes Klettergebiet erkunden würden, einfach zu aufregend fand. Da ich in der Region der Großen Seen aufgewachsen bin, war das hier etwas absolut Neues für mich. Die Luft der Hochwüste war erfüllt vom ungewohnten Duft nach Salbei und etwas unangenehm Vertrautem. Erst später erfuhr ich, dass es Wacholderbeeren waren, aber in dem Moment erinnerte es mich an die Zeit, als meine Mom ein gerettetes Kätzchen aufgenommen hatte, das seine Blase auf meinem Bett und im hintersten Winkel meines Schranks geleert hatte.

Als der Morgen dämmerte, öffnete ich den Reißverschluss am Zelt, weil ich austreten musste. Der Anblick da draußen war allerdings ein solcher Schock, dass ich meine Blase komplett vergaß. Stattdessen versuchte ich, die Pracht des zerklüfteten Amphitheaters aus rötlichem Fels in mich aufzunehmen, das den Campingplatz umgab. Ich schaute hinunter zum Fluss, der sich durch den Canyon schlängelte, und strengte meine Augen in dem schwachen Morgenlicht an, um die kletterbaren Linien auf den steilen Flanken zu erkennen. Einerseits war ich euphorisch, andererseits war mir vor lauter Einschüchterung auch ein wenig übel. Diese Vulkanwände aus Tuffstein waren einfach so viel majestätischer als alles, was ich bis dahin gesehen oder zum Klettern in Betracht gezogen hatte.

Für „traditionelles“ Crack Climbing oder Rissklettern benutzt man Klemmgeräte (Cams), die in Spalten mit parallelen Wänden platziert werden, und Klemmkeile (Nuts), die man an Engstellen in die Spalten schiebt. Diese ganzen Gegenstände werden nach dem Klettern wieder entfernt. Beim Sportklettern ist man dagegen auf Haken angewiesen, die dauerhaft in eine Felswand geschraubt sind und an die man mithilfe von Expresssets – zwei Karabiner mit einer Schlinge dazwischen – Seile clippt. Die einzelnen Punkte sind je nach Terrain zwei bis zwanzig Fuß voneinander entfernt. Befindet man sich fünf Fuß oberhalb des letzten eingeclippten Hakens, stürzt man mindestens zehn Fuß tief, plus die Länge, um die das eigene Körpergewicht das Seil dehnt, bevor der Sturz aufgefangen wird. Sportkletterei wird tendenziell eher an Felswänden betrieben, wo es für Hände und Füße kleine Vorsprünge oder Vertiefungen gibt, aber keine Spalten, die für demontierbare Cams oder Nuts sicher genug wären.

Um ein Gefühl für das Klettern an nackten, vertikalen Felswänden zu bekommen, probierte ich ein paar leichtere Routen zum Aufwärmen aus. Dabei wurde mir klar, dass die Schwierigkeit bei jedem Grad enorm war und die Entfernung zwischen den Haken, in die ich meine Expressschlinge clippte, größer war, als ich es je erlebt hatte. Immer wenn ich eine Position fand, um meine Sicherung am nächsten Haken zu befestigen, merkte ich, dass meine Füße eine gute Körperlänge oder noch weiter von der letzten Sicherung entfernt waren. Das bedeutete, dass ich bei einem Sturz bis zu zwanzig Fuß tief fallen würde. Ich packte die kleinen Vorsprünge fester und bewegte mich auf Zehenspitzen nach oben. Dabei hoffte ich, das klebrige Gummi meiner Kletterschuhe würde an den winzigen Felsnasen haften bleiben, die so wirkten, als würden sie jeden Moment unter meinem Körpergewicht abbrechen. Ich war so darauf fixiert, zu den Sicherungspunkten am Ende meiner Route zu gelangen, dass ich einen der Haken ausließ. Zitternd vor Angst sah ich die lange Seilschleife, die locker zwischen dem Knoten an meinem Klettergeschirr und meiner letzten Sicherung weit unten baumelte. Noch ein paar letzte Züge, und ich clippte mich mit tauben Fingern in die finalen Sicherungspunkte. Vor Erleichterung seufzte ich auf. Wow, dachte ich, dafür bin ich in den Westen gezogen.

Während Melanie und ich uns in der Ehe und unserem neuen Zuhause in Oregon einrichteten, merkte ich, dass ich mir einen Hund wünschte. Ich verbrachte Stunden über Hundebüchern und recherchierte, welche Rassen am besten zu dem Outdoorleben passen würden, nach dem ich mich sehnte. Doch letzten Endes empfand ich es als unfair, überhaupt einen Hund zu adoptieren, bevor mein Traum wahr geworden war: meine Tage mit Klettern und Erkunden der Strände und Wüsten hier im Westen zu verbringen.

Die Stadt ist kein Ort für einen Hund, dachte ich. Ich muss warten, bis wir irgendwohin ziehen, wo mein Hund und ich uns frei fühlen können. Kein Straßenverkehr, kein Leinenzwang … nur frische Luft, Platz zum Streunen und ein Leben, das uns erlaubt, den ganzen Tag miteinander zu verbringen.

An einem Sonntag im November überredete Melanie mich, mit ihr beim örtlichen Tierheim vorbeizufahren. Sie versicherte mir, wir würden nur kurz reinschauen, um zu sehen, was für Hunde es dort überhaupt gebe. Gegen mein Bauchgefühl willigte ich ein. Und so liefen wir bald durch die kahlen Betongänge des Bonnie L. Hays Animal Shelter und waren von der Kakofonie aus jaulenden und heulenden Hunden schier überwältigt. Rechts von mir krabbelten noch blinde Welpen übereinander, während mich von der anderen Seite die traurigen, apathischen Augen eines ausgesetzten alten Hundes anstarrten. Schnell waren mir diese Hoffnungslosigkeit und der stechende Geruch nach Desinfektionsmitteln zu viel. Mein einziger Gedanke: Nichts wie weg von diesem tristen Ort. Auf der Suche nach dem Ausgang hastete ich einen von Käfigen gesäumten Gang entlang und war emotional schon weit weg.

Doch plötzlich bremste mich der gelassene Blick eines Welpen. Er saß allein in einer Box auf Augenhöhe und beobachtete mich still. Seine neugierige und doch ruhige Präsenz rührte mein Herz. Selbst überrascht von dem Gefühl in meiner Brust, setzte ich meinen Weg fort. Als ich mich von ihm entfernte, hörte ich ein resolutes „Yip!“ aus seinem Käfig. Ich wusste, dass er genau mich meinte und mich nicht gehen lassen würde, ohne auf diesen Moment der Verbindung zwischen uns aufmerksam zu machen.

Seufzend flüsterte ich: „Okay, Kumpel, red mit mir“, und warf verstohlen einen Blick auf den Welpen hinter mir. Er war braun und schwarz und hatte eine symmetrische Zeichnung auf der Stirn. Seine Augen sahen aus wie mit Kajal umrahmt. Er hob eine Pfote und streckte sie mir durch die Gitterstäbe entgegen. Das lockte mich näher zu ihm. Nachdem er nun doch meine volle Aufmerksamkeit hatte, legte er den Kopf schräg, sodass seine weichen Ohren auf eine Seite fielen. Gleichzeitig hielten seine großen braunen Augen meine fest. Sein entschlossener Blick deutete schon auf die Persönlichkeit der alten Seele hin, die ich bald kennenlernen sollte.

Hey, du. Du siehst nett aus. Äh, warum schaust du mich denn nicht an? Ich wurde vor Kurzem hierher abgeschoben! Ich brauche jemanden, der mich befreit. Hier stinkt’s, und ich hab das ganze Gejaule und Gebell satt. Mann!

Oh gut, jetzt bemerkst du mich endlich! Hallo noch mal. Du siehst aus, als könntest du einen Freund gebrauchen. Hol mich hier raus, und ich werde dich immer lieben.

Ich holte tief Luft und schaute flüchtig auf das Schild an seiner Box.

BROOKLYN

LABRADOR/PITBULL-MIX

MÄNNLICH, 8 WOCHEN

Oh, gut, dachte ich. Der ist wahrscheinlich sowieso nichts für mich. Einen Augenblick lang war ich erleichtert, weil ich vorgehabt hatte, ein Weibchen zu adoptieren. Und Pitbull Terrier war eine Rasse, die ich nicht mal in Erwägung gezogen hatte. Doch während ich so dastand, spürte ich schon, wie sich eine nicht zu leugnende Bindung zwischen uns entwickelte. Ich suchte einen Mitarbeiter des Tierheims, der mir rasch zusammenfasste, was er über Brooklyn wusste. „An dem kleinen Kerl hier gibt es viel Interesse. Ich bezweifle, dass er lange bei uns bleiben wird“, sagte er. „Eine Frau hat ihn sich im Alter von sechs Wochen aus einem Wurf in der Nachbarschaft geholt. Zwei Wochen später brachte sie ihn uns, weil sie feststellte, dass sie mit einem Welpen nicht zurechtkam.“

„Was ist mit den Pitbull-Anteilen bei ihm? Und sind Rüden nicht sowieso aggressiver?“, fragte ich lahm, weil ich noch nach Ausreden suchte, um ihn doch nicht mitzunehmen.

„Pit-Mischlinge können fantastische Haustiere sein“, versicherte mir der Mann. „Und wenn man sie kastrieren lässt und gut erzieht, sollten Rüden eigentlich kein Aggressionsproblem haben. Seine Mutter war ein Pitbull, aber wir wissen nichts über den Vater. Wir vermuten, dass er ein Labrador war, aber ganz ehrlich, wir haben keine Ahnung. Wollen Sie ihn mal mit in den Spielbereich nehmen und sehen, ob Sie miteinander klarkommen?“

Ich willigte ein, und so brachten wir den Welpen in einen anderen Raum, wo auch Melanie ihn kennenlernen konnte. Nachdem wir die Tür zugemacht hatten, ließ ich ihn von der Leine, und der kleine Brooklyn rannte einmal an den Betonwänden entlang, bevor er an Melanie und dem Tierheimmitarbeiter vorbeipreschte und sich zu meinen Füßen niederließ. Dort rollte er sich auf den Rücken, streckte alle viere von sich und schaute mit so viel Vertrauen zu mir hoch, als wollte er mir zeigen, was für ein treuer Freund er werden könnte. Als er auf meinem Schuhband kaute, wusste ich im Grunde meines Herzens schon, dass wir füreinander bestimmt waren – daran bestand kein Zweifel. Alle meine Bedenken lösten sich in nichts auf, und ich war mir sicher, dass dieses pelzige Wesen für die kommenden Jahre Teil meines Lebens sein würde.

Die prägenden Jahre meiner Kindheit verbrachte ich quasi fernab von allem. Wir lebten von unserem eigenen Land tief in den Wäldern von Michigan. Unsere Familienhunde wurden meine verlässlichen Kumpel für jedes Abenteuer und meine Vertrauten. Dass ich diese Jahre in der Stille des Waldes mit einem Hund an meiner Seite verbrachte, weckte in mir eine Liebe zu Einsamkeit und zur Natur.

Als Kind besuchte ich nie eine traditionelle Kirche mit einem Priester. Stattdessen traf meine Familie sich jeden Sonntagmorgen und Mittwochabend abwechselnd bei Leuten zu Hause. Dort wurden die Lehren von Jesus studiert, die die Basis unseres Glaubens bildeten. Doch bevor sie diesen Glauben annahmen, waren meine Eltern Teil von etwas ganz anderem gewesen.

Mit Anfang zwanzig hatten meine Mom und mein Dad sich in Colorado kennengelernt. Und zwar beim Treffen einer Sekte, die sich Children of God nannte. Drei Wochen später heirateten sie. Nachdem sie Mitglieder geworden waren, mussten sie ihren gesamten materiellen Besitz dem Anführer des Kults überlassen. Nur mit dem, was sie am Leib trugen, verteilten meine Eltern Broschüren und bettelten auf der Straße um Geld. So zogen sie durch die südlichen Bundesstaaten Alabama, Arizona, Texas und Louisiana.

Nach einem Jahr begannen sie, an den Lehren ihrer Gruppe zu zweifeln. Sie befreiten sich von der Gehirnwäsche durch die Sekte und zogen zurück nach Michigan, in den Heimatstaat meines Vaters. Dort kauften sie mithilfe eines Darlehens von meinen Großeltern zwanzig bewaldete Morgen Grund im ländlichen Westen des Bundesstaats. Ich war noch ein Baby, als sie sich von der Sekte lossagten, daher habe ich keine Erinnerungen an diese Zeit. Meine Geburtsurkunde weist allerdings noch eine Spur von damals auf: Über meinem jetzigen zweiten Vornamen Robert ist der, den mir die Sekte gegeben hatte, durchgestrichen: Seeds („Samen“).

Meine Eltern hatten der organisierten Religion abgeschworen, bis sie zufällig ein paar traveling ministers trafen, die einem nicht konfessionsgebundenen Glauben angehörten. Mit deren Hilfe fanden sie ihre Spiritualität wieder. Melanies Familie gehörte demselben Glauben an. Deshalb akzeptierte sie mich, als wir uns kennenlernten, schnell als einen der ihren.

Als Kind war ich sensibel, ja sogar hypersensibel. So hochempfindsam verinnerlichte ich die Angst meiner Mutter. Das fing vielleicht schon im Mutterleib an, während sie und mein Dad ihr Ausscheiden aus der Sekte planten. Und hinzu kam wohl auch das für sie traumatische Erlebnis meiner Geburt: Ich wurde mit gesunden vier Kilo und gut 700 Gramm geboren und atmete sogleich die feuchtwarme Luft der Bayous von New Orleans. Doch während meiner Geburt verweigerten die Schwestern meinem Vater den Zutritt zum Kreißsaal und zurrten meine Mutter am Bett fest, Medizinstudenten standen aufgereiht daneben und sahen zu, wie der diensthabende Arzt jede Einzelheit des Entbindungsprozesses erklärte.

Schon als Drittklässler plagte mich außerdem die Angst vor Gesprächen über Krieg. In den späten 1970er-Jahren ging es beim Abendessen oft um den Kalten Krieg oder die Erinnerungen meines Vaters an seine Zeit in Vietnam. Dad war eingezogen worden, aber das Schicksal hatte ihm einen Bürojob als Zeichner und Konstrukteur für die Offiziere gewährt. Trotzdem fürchtete ich mich vor Krieg. Krieg und Tod waren Themen, die ich nicht erfassen konnte und die mir dennoch Angst einjagten. Ich fürchtete, meine Eltern oder meine Schwester Miranda zu verlieren oder selbst zu sterben. Ständig nahm ich Informationen auf, die ich nicht begreifen konnte, deren Schwere ich aber durchaus spürte.

Wir wohnten an der Straße zwischen der mittlerweile stillgelegten Air Force Base in Marquette und einem Stützpunkt der Air National Guard in Battle Creek. Wenn Kampfjets über uns hinwegdonnerten, presste ich meinen mageren Rücken ans Haus, um mich unter dem Dachvorsprung zu verstecken, in der Hoffnung, die Piloten würden mich auf ihren Trainingsflügen nicht sehen. Es passierte mehrere Male, dass ich mich im oberen Stock aufhielt, als die F-15-Maschinen so tief flogen, dass ich die Helme der Piloten erkennen konnte. Ich duckte mich dann schnell auf den Boden, weil ich überzeugt war, sie würden gleich durchs Fenster in mein Zimmer krachen.

Wenn ich nicht gerade mit meinen Ängsten vor Tod und Konflikten rang oder eine der unzähligen Pflichten auf der Farm zu erledigen hatte, fand ich Zuflucht in der Lektüre jedes Naturkundebuchs, das ich in die Finger kriegen konnte. Ich zeichnete detaillierte Unterwasserlandschaften und träumte davon, eines Tages wie mein Held Jacques Cousteau die Tiefsee zu erforschen. Die Abgeschiedenheit unserer kleinen Selbstversorgerfarm hatte zur Folge, dass Spielen mit Freunden nur selten infrage kam. Stattdessen verließ ich mich zum Zeitvertreib auf meine Fantasie.

Doch so sehr sie mir auf unserer entlegenen Farm Unterhaltung und Abenteuer ermöglichte, konnte sie gleichzeitig Unbekanntes in eine Quelle lähmender Furcht verwandeln. Wohl deshalb war ich auch extrem schüchtern. Das hielt bis zum Teenageralter an. Oft weigerte ich mich, ans Telefon zu gehen, weil ich Angst hatte, mich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen. Meine Mom regte das auf. Vor allem wenn ich zögerte, Anrufe entgegenzunehmen, die wichtig waren. Etwa als mein Dad sich bei der Arbeit verletzte und in die Notaufnahme musste. Das war eines der wenigen Male, bei denen ich meine Mom fluchen hörte. Und ihr Wutanfall richtete sich direkt gegen mich.

Meine Mom war das jüngste von drei Mädchen, allerdings trennten sie viele Jahre von ihren großen Schwestern. Ihre Eltern waren außerordentlich strenge Deutsche, die nie irgendeinen Widerspruch von ihren Kindern duldeten. Oft erinnerten sie meine Mutter daran, dass sie ein Unfall gewesen sei und sie sich einen Sohn gewünscht hatten. Manchmal frage ich mich deshalb, ob meine Mom sich wohl selbst überhaupt für liebenswert hielt. „Tu, was ich sage, und widersprich mir nicht“, hieß es bei ihr zu Hause, und meine Mom trug das noch in sich, als sie meine Schwester und mich großzog. Mit zunehmendem Alter begann ich, sie infrage zu stellen und ihr zu widersprechen. Oft reagierte sie darauf mit Schweigen und Tränen. Diese Abwehrhaltung hatte sie schon benutzt, um Auseinandersetzungen zu vermeiden, als ich noch klein gewesen war.

Aufgrund meiner eigenen Erfahrungen in Krankenhäusern kann ich mir ansatzweise vorstellen, als wie kalt und einsam meine Mutter meine Geburt empfunden haben muss – ans Bett gezurrt und von Wehen geplagt, während sie mich in die Welt hinauspresste. Nach einem so unfeierlichen Eintritt ins Leben ist es eigentlich kein Wunder, dass ich die Schwere der Welt viel zu früh verspürte. Ich litt an Skoliose und hatte eine Haltungsschwäche. Oft frage ich mich, ob das eine Folge meines Versuchs war, mich zu verstecken. Eine Folge meiner Schüchternheit und der Angst, gesehen zu werden. Meine zarte Gestalt brach unter der Last von alldem schier zusammen.

Im Alter von acht Jahren hatte ich schlimme Brustschmerzen. Meine Zwischenrippenmuskulatur war derart verspannt, dass ich deshalb mehrmals zum Arzt musste. Bei jedem Besuch tat der Arzt meine Symptome ab, und die Angstzustände, unter denen ich schon in so jungen Jahren litt, wurden niemals diagnostiziert.

Ich fürchtete, meine Eltern zu enttäuschen, hatte Angst, meine Altersgenossen würden mich ablehnen, weil ich Klamotten aus zweiter Hand trug, zu mager, ein Nerd oder Mitglied der Schulband war. Außerdem machte ich mir Sorgen, von meinen Mitschülern gehänselt zu werden, weil ich nicht genug über Popkultur oder Fernsehserien wusste. Hinzu kam meine Befürchtung, vor den anderen Kindern loszuheulen, sodass sie mitkriegen würden, wie empfindlich ich war.

„Jungs weinen nicht“, das ist alles, woran ich mich als Reaktion meiner Lehrerin in der Fünften erinnere, nachdem ich an einem Tag zum dritten Mal in Tränen ausgebrochen war.

Für mich bedeutet Depression eine Reihe sich scheinbar aneinanderreihender Hindernisse, die der Lockerheit, die ich eigentlich anstrebe, im Wege stehen. Ich bin mir nicht sicher, wann genau die Depression das erste Mal ihren grauen Schleier über mich legte, aber sie stahl mir kostbare Momente kindlichen Staunens.

Es gibt diesen Augenblick am Ende der Kindheit, in dem wir unsere Unschuld für immer verlieren. Bei mir fand der viel zu früh statt. Das wurde mir jedoch erst Jahre später bewusst, als ich Fotos aus meiner Kindheit durchblätterte. Da war das Kleinkind Ben mit seinen großen, strahlend blauen Augen voller Neugier und unschuldiger Freude. Dann, ungefähr im Alter von fünf Jahren, beginnt aus den Augen eine Schwere und das Bewusstsein von Tod, Wut und Schmerz zu sprechen. Das Wissen darum, dass wir alle sterben müssen oder, noch schlimmer, in die Hölle kommen könnten.

Manche behaupten ja, das kindliche Staunen, dieses komplette Aufgehen im gegenwärtigen Moment, sei vergleichbar damit, was Erwachsene unter dem Einfluss psychedelischer Drogen erleben. Unsere ganzen Ängste und Sorgen, die Furcht, nicht dazuzugehören oder zu genügen, von anderen nicht gemocht zu werden, die Einsamkeit, die wir als Erwachsene spüren, all das wird in diesen Momenten durch ein Gefühl der Selbstakzeptanz und Verbundenheit mit anderen Wesen ersetzt. Das beherrschen Hunde meisterlich: Sie schaffen es, stets im Augenblick zu leben, während sie uns ohne jedes Urteil unterstützen.

Als ich älter wurde, plagten mich die üblichen Ängste und Hormonschwankungen eines Teenagers. Außerdem rang ich mit zwanghaften Gewohnheiten, zählte Schritte, schaltete Lichter an und aus oder wiederholte Sätze oder kleine Aktionen, bis ich das Gefühl einer gewissen Kontrolle über meine Situation gewann.

Wir wohnten so abgelegen, dass ich nicht wirklich die Chance hatte, dem prüfenden Blick meiner Mutter zu entkommen. Es gab noch keine Handys oder gar soziale Medien. Ich hätte mir also nur über eine handgeschriebene Nachricht den Kopf zerbrechen oder das Wählscheibentelefon der Familie benutzen können, um ein Mädchen anzurufen, in das ich verknallt war.

Mich zu weit weg stattfindenden Partys fortzuschleichen war nahezu unmöglich. Und da alle meine Freunde aus der Schule Telefonnummern hatten, die für mich ein Ferngespräch bedeutet hätten, ging meine Mom die Telefonrechnungen auf für sie unbekannte Nummern durch. Dann fragte sie mich, ob ich mit irgendwelchen Mädchen telefoniert hätte. Obwohl ich ein sehr langes Kabel benutzte und den Apparat mit in mein Zimmer nahm, musste ich in den Hörer flüstern, damit sie mich nicht belauschte.

All diese Aspekte meiner Kindheit sorgten dafür, dass ich ziemlich schlecht auf das Leben in einer Gesellschaft vorbereitet war, in der die meisten jungen Leute schon an der Junior High und der Highschool Dates haben. Meine Mutter befürchtete, ich könnte ein Mädchen kennenlernen, das einen schlechten Einfluss auf mich hätte und mich von unserem Glauben abbringen könnte. Ständig fragte sie mich aus – als ob ich ein Mädchen allein durch ein Telefonat schwängern könnte.

Meine Altersgenossen schienen sich mit den Einschränkungen des Kleinstadtlebens abzufinden. Ich dagegen empfand immer eine gewisse Rastlosigkeit, weil ich ahnte, dass das Leben mehr zu bieten hatte. Zwar kamen mir die Wälder hinter unserem Haus schon früh ungeheuer groß vor, aber ich wusste immer, dass es darüber hinaus noch viel zu erkunden gab.

Mein Kopf funktioniert so, dass ich meine Umgebung ständig analysiere, die Emotionen anderer beobachte und über meine eigenen Gefühle nachgrübele. Das beschäftigt mich so lange, bis ich genug weiß, um zu handeln. Manchmal sorgt die Schwierigkeit, meine Gefühle anderen Menschen gegenüber sofort auszudrücken, dafür, dass ich verunsichert und wie gelähmt bin. Solche Gefühlsaufwallungen beruhigen sich, indem ich einfach nur meinem Hund die Ohren kraule. Ich liebe es, wie Hunde Liebe und Unterstützung bieten, ohne mich etwas zu fragen, bevor ich eine Antwort weiß. Und wie sie dann vor Zufriedenheit seufzen. Meinen Kopf an den meines Hundes zu drücken und einen stillen Moment zu teilen, in dem einfach nur geatmet wird, erdet mich und lässt mich meine Mitte wiederfinden. Dieses Innehalten, diese Verbindung zu einem anderen Wesen, das dich bedingungslos liebt, verändern jedes Mal den Lauf eines Tages, der sich zuvor erdrückend und willkürlich anfühlte.

Diese tiefe Beziehung zu meinen tierischen Gefährten hatte ich schon als Kind. Da war Justus, der sanftmütige Border-Collie-Mischling und erster Hund meiner Familie. Jasper war ein eleganter, getigerter Kater, der Jahre im Wald, mehrere Umzüge und Kämpfe in der Stadt mit streunenden Katern, die doppelt so groß waren wie er, überlebte. Chassie war ein verspielter und verfressener schwarzer Labrador. Trotz meiner Schüchternheit und der vielen Ängste machte es mir nicht das Geringste aus, hinter unserem Haus mit Justus oder Chassie durch den Wald zu stromern. Hunde sind Experten für Mitgefühl und nonverbale Kommunikation. Und so war ich in der Lage, meine beklemmenden Gefühle in Gegenwart eines tierischen Begleiters abzulegen, den Wald zu erkunden und so zu tun, als wäre ich Luke Skywalker oder ein großer Waldmensch.

Justus war ein richtiger Outdoorhund. Mit ihm an meiner Seite fühlte ich mich auf unserem abgelegenen und bewaldeten Anwesen sicher. Weil die Nachbarn weit weg wohnten und ich Spielkameraden nicht regelmäßig sehen konnte, lernte ich schnell, die Kameradschaft von Hunden zu schätzen. Ich genoss Justus’ Gesellschaft, und wenn ich ihn dabeihatte, erlaubte meine Mutter mir auch, unbeobachtet draußen zu spielen und zwischen den Kiefern oder an den Bächen, die durch den Wald flossen, nach Schätzen zu suchen.

Wir lebten eine Viertelmeile von einer unbefestigten Landstraße entfernt, und während der harten Winter in Michigan war die Einfahrt unpassierbar, vor allem für unseren rostigen Chevy Blazer ohne Allradantrieb. Mein Dad benutzte dann ein altes Schneemobil, um mich und Miranda in einem umgebauten Schlitten vom Schulbus bis zum Haus zu ziehen. Der Schlitten hatte zusätzliche Seitenwände, um damit Einkäufe, Wäsche und alle möglichen Versorgungsgüter zu transportieren.

Neben der Stichstraße gab es eine Grube, in die alte Haushaltsgeräte und nicht mehr benötigtes Baumaterial hineingeworfen wurden. In dieser ländlichen Gegend war das damals ein durchaus üblicher Anblick. Als ich an einem warmen, trockenen Septembertag von der Haltestelle des Schulbusses nach Hause ging, stieß ich auf eine Wand aus schwarzem Rauch, der aus dieser Müllgrube aufstieg und den Weg blockierte. Ich versuchte zunächst, mich unter dem Rauch hindurchzuducken, damit ich heimkäme und meiner Mom sagen konnte, dass die Müllgrube brannte. Doch der Rauch war so dicht, dass ich nicht durchkam. Panisch wurde mir klar, dass ich einen neuen Weg nach Hause finden musste. Also rannte ich durch den Wald und suchte nach einem Weg oder einem vertrauten Orientierungspunkt. Da bemerkte ich, dass über mir ein kleines Flugzeug kreiste, und meine Brust wurde eng. Ich wünschte mir, Justus wäre da, um mich nach Hause zu führen und vor dieser Bedrohung aus der Luft zu beschützen. Weinend versuchte ich, im Schutz der Bäume unsichtbar zu bleiben, weil ich nicht begriff, dass das ein Flugzeug der Forstbehörde war, das das Feuer im Blick behalten wollte. Endlich hatte ich es in den Garten hinter unserem Haus geschafft. Dort umarmte ich Justus und berichtete meiner Mom schluchzend: „Die Müllgrube brennt! Und ein Flugzeug hat mich verfolgt! Den ganzen Weg bis nach Hause!“

Nachdem Justus in hohem Alter gestorben war, bot uns eine Frau, die zusammen mit meinem Dad bei einem Bautrupp arbeitete, einen schwarzen Labradorwelpen an. Ich war außer mir vor Freude. Mit ihrer verspielten Persönlichkeit und den weichen Schlappohren leistete Chassie mir in meinen unbeholfenen vorpubertären Jahren Gesellschaft. Damals baute ich tief im Wald hinter unserem Haus Forts und suchte nach den perfekten Weißeichen oder Kiefern zum Klettern. Die Hündin galt als Familienmitglied und durfte ins Haus. In der Gegenwart von Hunden fühlte ich mich sicherer, und zum Glück war Chassie praktisch immer an meiner Seite.

Ungefähr um die Zeit machte meine Familie Ferien in Washington, D. C., um meine Tante zu besuchen. Ich erlebte zum ersten Mal eine Großstadt. Während wir die historischen Sehenswürdigkeiten und Museen besichtigten, wollte ich die Ehrfurcht dokumentieren, die ich empfand. Ich borgte mir die Sofortbildkamera meiner Mutter und machte damit meine allerersten Fotos auf einem winzigen 110er-Film, bei dem jede Aufnahme nur eine Diagonale von 16 Millimetern hat. Die Abzüge von dieser Reise faszinierten mich so, dass ich zum ersten Mal ein Foto bei einem Wettbewerb der Zeitschrift Parade einreichte. Später zögerte ich allerdings, Kurse für Fotografie an meiner Highschool zu belegen, weil ich fürchtete, das wäre zu teuer und würde die knappe Haushaltskasse meiner Familie zu sehr belasten. Das Einzige, was ich damals an Fotografien zu Gesicht bekam, waren einzelne Ausgaben der Zeitschriften National Geographic und Life sowie die Naturkundebücher, die mich nach wie vor fesselten.

Leider gab es in meiner Familie niemanden, der fotografierte und mein Mentor hätte sein können, aber Mom dokumentierte unser Familienleben doch ganz gut mit ihrem soliden Verständnis von Bildkomposition. Und mein Dad hatte von Natur aus den Blick eines Reporters – seine Schnappschüsse aus Vietnam vermittelten mir schon immer eine Ahnung davon, was er dort erlebt hatte.

Ein Freund der Familie namens Ernie bemerkte meine Begeisterung für Fotografie und schenkte mir eine Mittelformat-Polaroidkamera. Obwohl ich die niemals so weit brachte, dass sie funktionierte, packte ich sie oft aus und stellte mir vor, ein Fotograf zu sein. Diese Kamera besitze ich übrigens heute noch.

Auch wenn meine tierischen Freunde wunderbare Gefährten waren, sehnte ich mich zutiefst nach menschlicher Gesellschaft. Während der Schulzeit wünschte ich mir die Akzeptanz, die mit der Zugehörigkeit zu einer Mannschaft einhergeht. Doch meine Mom verbot mir jeglichen Mannschaftssport. Also konzentrierte ich mich auf das Lesen von Büchern und aufs Trompeteüben für die Schulband. Dort spielte ich von der fünften bis zur zehnten Klasse mit. Meiner sportlichen Fähigkeiten war ich mir bis zur Elften überhaupt nicht bewusst. Erst da schaffte ich es, meine Mom zu überreden, dass ich beim Geländelauf mitmachen durfte. Durch dieses Langstreckenlaufen lernte ich, mich selbst anzutreiben sowie Schmerz und Unbehagen zu überwinden. Die neu entdeckte innere Stärke gab mir Selbstvertrauen, nachdem ich jahrelang der schlaksige Nerd vom Typ eines Napoleon Dynamite gewesen war, der ständig gehänselt und von den Footballspielern angerempelt und angepöbelt wird, weil er anders ist.

All das trieb ich mir in der ersten Hälfte meines Freshman-Jahrs am College selbst aus – durch sechs Monate Party am Stück, angeheizt von meiner bis dahin auferlegten Zurückhaltung. Doch danach hasste ich, wie mein Körper sich anfühlte. Also bewarb ich mich nach einem Vorschlag von Sheri G, der Mitbewohnerin meiner allerersten Collegefreundin, für die Anfänger-Crew der Rudermannschaft am College.

Als Kind hatte ich mir mehr als alles andere gewünscht, von anderen akzeptiert zu werden, Teil einer Gemeinschaft zu sein und in irgendwas gut genug zu sein, um als besonders zu gelten. Die Rudermannschaft erfüllte all diese Bedürfnisse. Später sollte ich, mit Denali an meiner Seite, ein ähnliches Gemeinschaftsgefühl und Selbstvertrauen durchs Klettern, durch die Fotografie und das Surfen finden.

Rudern ist mörderisch anstrengend. Eines der schwierigsten Ganzkörperworkouts aller Sportarten. Ein Sprintwettkampf geht über 2000 Meter und dauert für ein relativ schnelles Team keine sechs Minuten. Aber nach den ersten 500 Metern erreicht man die anaerobe Schwelle, nimmt sich in dem Moment zurück, wo man zu explodieren glaubt, hält vier Minuten heftigen Schmerz und Milchsäure in den Muskeln aus, bevor man sich für die letzten 500 Meter noch mal voll ins Zeug legt und es so timt, dass man mit dem letzten Schlag über die Ziellinie kommt, bevor man zusammensackt. All das passiert, während man sich auf absolute Synchronität mit den anderen im Boot konzentriert.

Wenn man allerdings den Flow erreicht, dieses magische Schwingen, dann scheint das Boot plötzlich aus eigenem Willen vorwärtszuschießen. Das Atmen fällt leichter, und das Blut fließt zurück in die unter Sauerstoffmangel leidenden Beine, während das Timing in seltenem Einklang perfekt passt.

Unsere Crew hatte nicht die finanziellen Mittel, um zu Regatten zu fliegen. Also quetschten wir uns für jeden Wettkampf in große Vans und fuhren drei bis fünfzehn Stunden irgendwohin. Diese allwöchentlichen Roadtrips entfachten auch meine Liebe zu Überlandfahrten und der Begegnung mit anderen Menschen und anderen Orten als dem, wo ich aufgewachsen war.

Während meiner letzten Saison lieh mir mein Coach seinen Einer, ein prachtvolles, handgearbeitetes Rennboot aus Holz von der Schweizer Marke Stämpfli. Damit sollte ich an einem sogenannten Head Race teilnehmen, einem Wettkampf über 4000 Meter auf Zeit, bei dem der einzige echte Gegner man selbst ist. Das Rennen wurde von der Ohio State University veranstaltet, und es gab ein beachtliches Teilnehmerfeld. Viele kannte ich von der University of Michigan, weil wir oft gegen Teams der Big Ten angetreten waren. Als ich mich aufwärmte, indem ich flussaufwärts zur Startlinie paddelte, hörte ich Rufe vom Ufer und aus anderen Booten. Da kapierte ich, dass sie sich über mein Boot lustig machten. Über dieses wunderschöne Stück Handwerkskunst aus Holz mit den dazu passenden Rudern, ebenfalls aus Holz. Alle anderen Teilnehmer hatten topmoderne Boote und Ruder aus Karbon. Dagegen sah meins aus wie ein Relikt aus einer anderen Zeit.

Ich versuchte, die Lästereien abzuschütteln und mich auf mein Gleichgewicht sowie das Stechen einer noch relativ frischen Oberschenkelverletzung zu konzentrieren. Der Schmerz und der Hohn nahmen mir den Druck, ich hatte ohnehin nur geringe Erwartungen, da dies das größte Rennen war, an dem ich je im Einer teilgenommen hatte. Während des gesamten zwanzigminütigen Rennens legte ich mich ins Zeug, so gut ich konnte, ohne meine Verletzung zu verschlimmern. Mein einziges Ziel war, die beiden Teilnehmer vor mir einzuholen. Ansonsten genoss ich das Gefühl von Unabhängigkeit und bewunderte, wie gut das Boot meines Coachs auf jede meiner Bewegung reagierte.

Eine Stunde nach dem Finish stand ich mit meinen Mannschaftskollegen am Ufer, als der Sprecher die Ergebnisse der fünf besten Teilnehmer vorlas. Ich versuchte, mir keine allzu großen Hoffnungen zu machen, als er die Zeiten des fünften Platzes, dann des vierten bekannt gab. Schließlich war er beim Ersten angelangt und sagte: „Ben Moon, Grand Valley State University.“ Ich war verblüfft. Wie konnte das sein? Ich war 45 Sekunden schneller gewesen als der Zweitplatzierte, und das bei knapp fünfzig Teilnehmern. Unser Coach Richard Laurance scherzte strahlend: „Das lag am Boot, wisst ihr, das lag an meinem Boot!“ Die gleiche mentale Konzentration und Intuition halfen mir seither durch den Krebs, schwierige Filmprojekte und über jedes andere Hindernis in meinem Leben.

In meinem Jahr als Senior war unser Team sehr schnell. In der Saison von 1997 herrschte in unserer Mannschaft eine besondere Chemie. Keiner von uns war körperlich besonders geeignet oder verfügte schon vorher über Erfahrung im Rudern. Im Vergleich zum schwergewichtigen Standard unter Ruderern waren wir durchschnittlich nur gute 1,85 Meter groß und 82,5 Kilogramm leicht. Das machte uns im wahrsten Sinne des Wortes zu Underdogs.

Coach Laurance staunte darüber, wie acht relativ schmächtige Jungs einer bescheidenen staatlichen Universität mit kaum bekannter Ruderabteilung jedes Uni-Auswahl-Rennen gewannen, an dem wir bis zur Meisterschaft am Saisonende teilnahmen. Wir traten in Kopf-an-Kopf-Rennen gegen Big-Ten- und Ivy-League-Mannschaften an. Und wir schafften es bis aufs Treppchen für Medaillen und in großartige Finale bei den angesehensten College-Regatten des Landes.

Vier Jahre Wettkampf und Training schoben meine Belastbarkeit weit über jede Schmerzgrenze hinaus, die ich mir hätte vorstellen können. So machte das Rudern aus einem dürren Jungen von 65 Kilo einen v-förmigen 80-Kilo-Mann mit ausgeprägter Rücken- und Schultermuskulatur. Inzwischen habe ich wieder eine 30-Zoll-Taille, aber zu der Zeit, als ich ruderte, brauchte ich Jeans in Größe 34, damit mein Po und meine Oberschenkel reinpassten, die vom täglichen Training ausgesprochen muskulös waren. Ich lernte, für die anderen Jungs in meinem Achter-Boot über meine mentalen und physischen Grenzen hinauszugehen. Nachlassen kam nicht infrage, weil ich sonst die anderen im Stich gelassen hätte. Ich passte nicht nur in diese Gemeinschaft, sondern fühlte mich auch gebraucht.

Rudern war für mich ein Weg, die ganze Angst aus meinem Körper zu kriegen und zugleich meine Energie auf etwas außerhalb von mir zu richten. Ich wurde kräftiger, die Skoliose war kaum noch zu sehen, und endlich bekam ich den Kopf frei. Mit jedem Ruderschlag ließ ich die Furcht und Lähmung aus mir raus, die ich in meiner Kindheit und Jugend empfunden hatte. Die Jahre, in denen ich ruderte, ermutigten mich auch, meine Wurzeln in Michigan zu kappen und in den Westen zu ziehen. Und diese Entscheidung führte mich zu Denali.

Nach meiner zufälligen Begegnung mit Brooklyn erklärte mir der Mitarbeiter, dass man seine Entscheidung in diesem Tierheim eine Nacht überdenken müsse. Am nächsten Tag hatte ich das noch stärkere Gefühl, Brooklyn würde gut zu mir passen. Da Melanie bei der Arbeit war, fuhr ich allein zum Tierheim und unterschrieb die nötigen Dokumente, während ich dem Mitarbeiter versicherte, ein hundefreundliches Zuhause zu haben. Oh Mist, dachte ich insgeheim. Was soll ich meinem Vermieter sagen? Mir war durchaus bewusst, dass Hundehaltung in unserem Mietvertrag ausdrücklich verboten war, aber ich rechtfertigte meine Entscheidung schnell vor mir selbst: Es ist ausgeschlossen, dass ich verleugne, was ich für diesen flauschigen kleinen Welpen empfinde … Er gehört in mein Leben, da bin ich mir absolut sicher. Über die Details mache ich mir später Gedanken.

Der kleine Hund thronte auf meinem Schoß, als ich nach Hause fuhr, und schaute zu mir hoch.

Danke schön. Du wirkst nett. Bitte lass mich nicht im Stich wie der letzte Mensch, ja? Ich werde dich für immer lieben. Bitte bring mich nicht an diesen schrecklichen Ort zurück! Da ist es so laut und furchterregend.

Als er sich an meine Brust lehnte, ging mir richtig das Herz auf. Ich spürte den Beginn einer seltenen Freundschaft. Einer Freundschaft, wie man sie nicht erklären kann, und die sich einfach richtig anfühlt. Damals wusste ich noch nicht, wie oft ich mich in den kommenden Jahren auf diese Freundschaft stützen würde. Ich wusste noch nicht, dass ich Wärme und beständigen Beistand von ihm zurückbekommen würde.

Ich nannte ihn Denali, nach dem riesigen Berg in Alaska. Dessen Name Deenaalee stammt aus der Sprache der Koyukon und bedeutet „der Hohe“. Für mich stand er aber auch für die Wildheit, die ich mir für mein eigenes Leben ersehnte.

„Der Roman beschreibt die berührende Geschichte einer Freundschaft, die alle Höhen und Tiefen überdauert – intensiv, traurig und wunderschön zugleich.“

„Denali gab unermüdlich, was nur Hunde geben können. Er liebte sein Herrchen.“

„Eine beeindruckende Geschichte von Überwindung und Überleben“

„Fotograf und Filmemacher Moon erforscht in diesem bewegenden Debüt seine Beziehung zu seinem Hund und ihre besondere Bindung, die in Momenten des Lebens und des Todes entstanden ist. Moon inspiriert und lehrt in diesen zu Tränen rührenden Erinnerungen an seinen besten Freund.“

„Wenn Sie dachten, dass ›Marley und ich‹ mehr Surfen und Klettern bräuchte, dann haben Sie Glück.“

„Moon schreibt in einem geradlinigen, einnehmenden Stil, schonungslos, aber oft urkomisch. Das ist das Leben, wie es gelebt werden sollte: mit einem Hund an der Seite, auf der Jagd nach Abenteuern, immer im Bewusstsein der Kürze unserer Zeit hier und der Unbezahlbarkeit bedingungsloser Liebe.“

Das Buch ist ein Ratgeber, der in einen Roman verpackt ist. Camille ist 38 Jahre alt und wohnt zusammen mit ihrem Mann Sébastien und ihrem neunjährigen Sohn Adrien in Paris. Sie hat einen Beruf, in dem sie genügend Geld verdient und hat allen Grund ein glückliches, erfülltes Leben zu führen. Sie fühlt sich allerdings niedergeschlagen und hat das Gefühl, dass etwas in ihrem Leben fehlt. Als sie eine Autopanne hat, lernt sie zufällig Claude Dupontel kennen, der sich ihr als Frankreichs erster Routinologe vorstellt und sie mit der Diagnose "akute Routinitis" konfrontiert: fehlende Motivation, Lustlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Gefühl von Sinnlosigkeit, mangelndes Glücksempfinden - alles Symptome, die auf immer mehr Menschen zutreffen würden. Trotz materiellem Überfluss und einem eigentlich sorgenfreien, angenehmen Leben fühlen sich die Betroffenen leer und melancholisch. Durch die Ratschläge von Claude beginnt Camille Änderungen in ihrem Leben durchzuführen. Es sind kleine Aufgaben, die Camille bewältigen soll - vom Ausmisten, über mehr Aufmerksamkeit für sich selbst und das äußere Erscheinungsbild, ein Lächeln im Gesicht, positiver statt negativer Gedanken... Lauter kleine Schritte, die viel bewirken und zu einer anderen inneren Einstellung führen und ihr Leben optimieren. Claude gibt nur Anregungen, spricht oft in Metaphern, die Veränderung selbst muss von Camille ausgehen. Beim Lesen merkt man, dass die Autorin selbst Kreativcoach ist und mit dem Buch Denkanstöße liefert, "sein Leben so zu verändern, dass man sich auf den Weg zu Glücklichsein und Wohlbefinden begibt". "Dein zweites Leben beginnt, wenn du verstehst: Du hast nur eins!" ist ein Buch für jeden, der auch den Eindruck hat, dass sich in seinen Alltag zu viel öde Routine eingeschlichen hat und der den ein oder anderen Tipp haben möchte, wieder aus dem alltäglichen Trott herauszukommen. Die fiktive Geschichte um Camille ist am Ende von Erfolg gekrönt und war mir persönlich stellenweise zu übertrieben positiv, aber das Buch möchte eben motivieren und hat einen klaren Appell: Lebe deine Träume!

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags

Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.

Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.

Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.

Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.

Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.

Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.