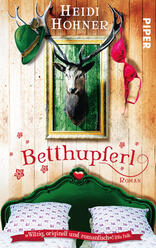

Der letzte Tropfen (Bayerischer-Wald-Krimis 3) - eBook-Ausgabe

Ein Krimi aus dem Bayerischen Wald

Der letzte Tropfen (Bayerischer-Wald-Krimis 3) — Inhalt

Die schöne Hildegard! Wer hätte gedacht, dass es mit ihr einmal so enden würde. Nun liegt sie tot im Teich des Fahrradhändlers. Jeder kannte die ermordete Immobilienmaklerin – und niemand mochte sie. Keine leichte Aufgabe für Kommissarin Franziska Hausmann also, jemanden zu finden, der nicht verdächtig ist: Ein Grundstücksbesitzer, den Hildegard übers Ohr gehauen hat? Die Frau des Autohändlers, mit dem sie ein Techtelmechtel hatte? Oder die grünäugige Dame, die der Kommissarin immer wieder über den Weg läuft? Franziska Hausmann ermittelt in Salzweg im Bayerischen Wald!

Leseprobe zu „Der letzte Tropfen (Bayerischer-Wald-Krimis 3)“

„Ich hab eine Hand gesehen! Da ist eine Hand!“, rief Ferdinand Mohr, während er in den Hausflur gerannt kam.

Seine Frau Hedwig, die in der Küche gerade den Kaffee aufgoss und ihn schon durch den Garten hatte sprinten sehen, dachte wieder einmal, dass an ihrem Mann tatsächlich ein Schauspieler verloren gegangen sei.

Bedauerlicherweise hatte Ferdinand sich auf düstere Dramen und Katastrophenszenarien spezialisiert. Sie hätte es lieber gehabt, wenn Musicals oder Lustspiele zu seinem Genre gehört hätten, aber man konnte es sich ja nicht aussuchen. Nicht das [...]

„Ich hab eine Hand gesehen! Da ist eine Hand!“, rief Ferdinand Mohr, während er in den Hausflur gerannt kam.

Seine Frau Hedwig, die in der Küche gerade den Kaffee aufgoss und ihn schon durch den Garten hatte sprinten sehen, dachte wieder einmal, dass an ihrem Mann tatsächlich ein Schauspieler verloren gegangen sei.

Bedauerlicherweise hatte Ferdinand sich auf düstere Dramen und Katastrophenszenarien spezialisiert. Sie hätte es lieber gehabt, wenn Musicals oder Lustspiele zu seinem Genre gehört hätten, aber man konnte es sich ja nicht aussuchen. Nicht das Schicksal als solches und den Ehemann wohl auch nur in begrenztem Maße.

Sie setzte den Wasserkessel ab, hob beide Hände und sagte: „Eine Hand? Schau, ich hab sogar zwei davon. Das ist völlig normal.“ Dabei versuchte sie ein Lächeln, um Ferdinand wieder in die Realität zurückzuholen. Ohne Brille sah er immer häufiger die Auswüchse seiner überbordenden Fantasie. Vor einer Woche waren sie beim Spaziergang am Stausee Oberilzmühle auf eine einsame dunkelrote Socke gestoßen. Ohne genau hinzuschauen, hatte ihr Mann sofort einen abgehackten und blutbesudelten Fuß darin vermutet und mit einem Schrei nach ihrem Arm gegriffen.

„Mit Brille wär das nicht passiert“, murmelte sie in seine Richtung. Dabei fiel ihr auf, dass Ferdinand ungewöhnlich blass um die Nase war. Auf seiner Stirn standen Schweißtropfen.

„Setz dich erst mal hin, und beruhige dich.“ Sie schob ihn zur Eckbank und ahnte schon, dass heute aus dem gemütlichen Frühstück nichts werden würde. Ferdinand war viel zu aufgewühlt für ein normales Gespräch. Sie hatte wirklich kein Glück mit ihrem Ehemann.

Eigentlich hatte sie fest eingeplant, heute Zwetschgen einzukochen, die ihr Mann pflücken sollte. Das konnte sie nun wohl vergessen.

„Du musst den Hundinger anrufen, den Ewald“, sagte er aufgewühlt.

„So ein Schmarrn, der arbeitet doch gar nicht mehr. Der ist Rentner, genau wie du. Ihr seid doch beide gleich alt.“ Hedwig schüttelte den Kopf über die Gedächtnisschwäche ihres Mannes, oder war es eher Verdrängung?

„Der ist nicht Rentner, der ist Pensionär, weil er nämlich vorher ein Beamter war. Und ich als ehemaliger Geschäftsmann bin nun Ruheständler. Da gibt’s Unterschiede. Wann merkst du dir das endlich mal!“

Wenn er ihr so widersprach, dachte Hedwig Mohr, ging es ihm offensichtlich schon wieder besser.

„Also, was genau ist passiert?“ Sie stellte die Kaffeekanne auf den Tisch. „Und jetzt iss erst mal was.“

Aber ihm war offensichtlich der Appetit vergangen.

„Aus meinem Teich schaut eine Hand raus.“ Er starrte auf den Tisch, schwieg und faltete seine Hände, als müssten sie sich aneinander festhalten. Sie bemerkte zum ersten Mal die Altersflecken auf seiner Haut.

„Also, du setzt jetzt deine Brille auf und schaust noch mal nach. Gewiss hast du dich geirrt. Das kennen wir ja. Allerweil dieses Theater mit unserem See. Du siehst ihn, und gleich hast du ein schlechtes Gewissen. Du hättest dir doch die Genehmigung holen sollen. Jetzt haben wir den Salat.“

Dass er ihr an dieser Stelle nicht widersprach oder sie belehrte, zeigte das Ausmaß seines Entsetzens. Er hatte einfach zu viel Fantasie. Hilfesuchend sah er sie an: „Magst du es dir anschaun? Mich gruselt’s.“ Krächzend fügte er ein kleinlautes „Bittschön!“ hinzu.

Hedwig Mohr nickte. „Wenn’s sein muss.“ Da führte ja nun eh kein Weg mehr dran vorbei.

Sie folgte ihrem Mann durch den großen Garten. Trotz der seit Monaten herrschenden Trockenheit blühte und gedieh hier alles so prächtig, dass Spaziergänger, vor allem Hundebesitzer, staunend stehen blieben und sich fragten, wie die Mohrs das zustande brachten. Leider nutzten die Hunde derartige Wanderpausen, um ihre Häuflein am Zaun der Mohrs zu setzen. Hedwig zweifelte an der Düngekraft von Hundekot, hatte sich aber bisher zurückgehalten. „Das ist wahrscheinlich die Feuchtigkeit vom Scharbach, die bis in unsern Garten dringt“, pflegte sie stattdessen gegen besseres Wissen zu behaupten. „Oder es liegt an meinen Heilkräutern, die sind für alles gut.“ Hedwig Mohr war nämlich davon überzeugt, dass alles und jedes mithilfe von Kräutern, wenn schon nicht zu heilen, so doch wenigstens zu lindern war.

Doch gegen das, was sich ihr nun inmitten ihres seerosenbewachsenen Teiches offenbarte, war kein Kraut gewachsen. Das begriff selbst sie sofort und tastete nach dem Arm ihres Mannes. „Was ist denn das?“

„Eine Hand – hab ich doch gesagt. Schaut aus, als hing da auch noch ein Mensch dran, oder?“

Sie nickte und suchte nach Beschwichtigungen, wie absurd die auch klingen mochten.

„Vielleicht ist es ja eine Schaufensterpuppe“, gab sie zu bedenken und biss sich so fest auf die Lippe, dass diese zu bluten begann. „Wer weiß denn eigentlich von unserem Teich?“, fragte sie dann.

Ferdinand sah sie lange an. „Die von der Freiwilligen Feuerwehr. Die mussten mir ja helfen, als wir den See angelegt haben.“ Hedwig dachte mal wieder, wie rührend es doch war, dass er diesen kleinen Wassertümpel „See“ getauft hatte.

„Aber du hast ihnen doch extra fünf Kästen Bier spendiert, damit sie den Mund halten.“

„Hab eh nicht dran geglaubt.“ Er klang resigniert.

Der illegale Weiher in einer Senke am nordwestlichsten Eck ihres Gartens lag so versteckt, dass Spaziergänger ihn nicht sehen konnten. Zur Tarnung – falls jemand mal eine Drohne über den Ort fliegen lassen sollte – war er mit Seerosen bedeckt, und zur weiteren Absicherung hatte Hedwig ihn mit einem breiten Band von Stockrosen umgeben. Mehr als ein halbes Jahr hatte Ferdinand gebraucht, um von der tiefsten Stelle des Mohr’schen Gartens mithilfe von Abwasserrohren eine Verbindung zum Scharbach zu legen. Wie ein Bankräuber war er sich dabei vorgekommen, hatte er ihr einmal gestanden. Allerdings wollte er ja kein Geld, sondern nur Wasser – und eventuell auch den einen oder anderen kleinen Fisch. Und gerade weil dieses an seiner tiefsten Stelle gerade mal einen Meter achtzig tiefe Wasserloch ohne Genehmigung angelegt worden war, hatten sie ihre besondere Freude daran. Auch benutzten sie die Pumpe zum Füllen ihres kleinen Sees nur dann, wenn der Nachbar seinen Rasentraktor in Gang setzte, verreist war oder das Volksfest besuchte. So blieb alles unauffällig.

Bis heute.

„Du hättest ihn nie ausheben lassen sollen“, klagte Hedwig. „Ein Leben lang haben wir das Wasser aus dem Fluss geholt, wozu brauchen wir dann einen eigenen Teich im Garten?“

„Hätte, hätte, Fahrradkette!“, fauchte er sie an. „Wenn nicht in der Zeitung gestanden wär, dass es demnächst verboten sein wird, Wasser aus dem Scharbach und überhaupt aus allen Flüssen zu holen, wäre das alles ja gar nicht nötig gewesen. Aber ich sehe nicht ein, dass nur der Biobauer für sein junges Gemüse Wasser holen darf. Deine Kräuter wollen auch leben. Und meine Rosen sowieso. Wasser ist für alle da!“

Sie nickte. Wo er recht hatte, da hatte er recht.

Der versteckt liegende Teich war während der Fußballeuropameisterschaft angelegt worden. Fast die ganze Gemeinde hatte auf einem bettlakengroßen Bildschirm im Garten des Landgasthofes Spetzinger mitverfolgt, wie Deutschland im Halbfinale gegen die französischen Gastgeber verlor. Das war so bitter gewesen, dass der Kummer darüber in Bier ertränkt werden musste – und zwar bis weit nach Mitternacht.

Währenddessen hatten Ferdinands Freunde von der Freiwilligen Feuerwehr von neun Uhr abends bis Mitternacht zunächst mithilfe eines Baggers den Teich ausgehoben, ihn mit Vlies ausgelegt und anschließend mit ihrer Pumpe, die viel leistungsstärker war als Ferdinands Hauswasserwerk, die Erstbefüllung mit dem Wasser des Scharbachs vorgenommen. Für den Fall, dass der Tümpel nachgefüllt werden musste, hatte Ferdinand knapp unter dem Erdboden ein Rohr verlegt, das vom Scharbach zum „See“ führte und das er mithilfe seines Hauswasserwerks füllte. Die Terrassentür stand während der Aktion offen, und wer wollte, konnte nebenbei auf dem Flachbildfernseher das Spiel verfolgen. Hedwig hatte die Lautsprecher so weit aufgedreht, dass die aufgeregte Stimme des Sportreporters fast das Brummen des Schaufelladers und später das Motorengeräusch der Pumpe übertönte. Aber es war eh kein Nachbar da. Die hockten alle beim Public Viewing im Gasthausgarten und feuerten Jogi Löws Mannschaft an.

Als der Tümpel bis zu einem Meter und achtzig mit klarem Flusswasser gefüllt war, hatten Ferdinand und seine Helfer mit frisch gezapftem Bier auf das neue Wasserbecken angestoßen, und alle hatten sich zu diesem Schritt beglückwünscht. Die Feuerwehrfreunde hatten seine Weitsicht gelobt. „Wirklich vernünftig, so ein eigener Löschteich im Garten.“

Von all dem schien Hedwig in diesem Augenblick nichts mehr wissen zu wollen. „Wir hätten doch einen eigenen Brunnen bohren sollen“, jammerte sie nun und starrte auf die weiße Hand, die inmitten des Wassers nach den ebenso weißen Seerosen zu greifen schien. „Ein eigener Teich, richtig angemeldet und eingetragen, und nicht so ein Teich, von dem keiner was wissen darf. Ich ruf dann mal den Hundinger an. Der hat hoffentlich eine Idee. Auch wenn er schon Rentner ist.“

„Mach das.“ Ferdinand Mohr war zu erschöpft, um seiner Frau zu widersprechen. Er fragte sich, wie die Hand in seinen Gartenteich gelangt war und ob sie nach ihm griff. Wollte sie ihn ins Reich der Toten holen? Jetzt schon? Er war ja nicht mal ein Jahr im Ruhestand, und sein Sohn Norbert war noch viel zu jung, um den Fahrradladen alleine führen zu können.

Ewald Hundinger kam schneller, als die Polizei erlaubt. So zumindest kommentierte er selbst sein unmittelbares Auftauchen. Er war direkt nach dem Telefonat losgesprintet und schnappte nun nach Luft. Sein Haus lag dreihundert Meter von dem der Mohrs entfernt in der Ludwig-Weinzierl-Straße. Mit Beginn seines wohlverdienten Ruhestands hatte Hundinger seine Polizeiuniform an den Nagel gehängt und trug seitdem nur noch verwaschene Jeans und dunkelblaue T-Shirts. Seine neue Uniform, dachte Hedwig oft, wenn sie ihn so sah. Ewalds Lebensgefährtin sorgte dafür, dass die Jeans nicht nur regelmäßig in die Waschmaschine kamen, sondern zusätzlich auch messerscharfe Bügelfalten hatten.

Keuchend stand er nun vor dem seerosenbedeckten Tümpel und reagierte weder auf die Hand noch auf seine blassen Nachbarn. „Wos is denn des für a Loch? Wo kommt des denn her? Des is in koam Katasterplan verzeichnet. Hod bei eich a Meteor eing’schlagen? Des muss fei g’meldet werd’n! So a Loch im Garten.“

So etwas konnte auch nur ein Mann fragen, der keine Ahnung vom Gärtnern hatte. Nagelneu und schon mit Seerosen überwuchert! Der hatte wohl noch nie ein Pflänzchen wachsen sehen. Als würden Seerosen in einer Nacht- und Nebelaktion alles überwuchern. Hedwig schüttelte den Kopf.

„Darum geht’s grad nicht“, fuhr Ferdinand ihn an. „Schau lieber, was da drin liegt!“ Mit ausgestrecktem Arm wies er auf die fahle Hand, deren bleiche Finger so wächsern aussahen wie die Blütenblätter der Wasserlilie.

„Ja, Bluatsakra!“ Ewald Hundinger ging in die Knie. Hedwig hörte, wie seine Gelenke knackten. „Die miassn ma da rausholen. Und zwar sofort! Am besten rufst glei die Feuerwehr. Vielleicht lebt dieser Mensch ja noch.“

„Das glaubst wohl selbst nicht!“ Hedwig räusperte sich, und ihr Mann fragte vorsichtig nach: „Nur die Feuerwehr, nicht auch die Polizei?“

Hundinger schlug sich gegen die Stirn und verdrehte die Augen. „Logo, i bin ja selbst gar ned mehr dabei. Klar rufst die o – oder soll i des tun?“

Er zückte sein Handy.

Es war eine rechte Hand, die direkt neben einer Seerose aus dem Wasser ragte. Den Mittelfinger zierte ein breiter Silberring mit einem dunkelroten Stein, die Fingernägel waren im gleichen Farbton lackiert.

Ewald Hundinger beendete das Gespräch, beugte sich vor und stützte beide Hände auf die angewinkelten Knie. „Des is wohl a Frau“, diagnostizierte er angesichts des Rings und der lackierten Nägel. „Wer könnt des sei? Vermisst wird koane.“ Er wandte sich an Ferdinand: „Host Gummistiefel für mi?“

Dieser nickte und wies in Richtung Gartenhäuschen. „Ich hol sie dir. Aber nur dass du’s weißt, ich hab die nicht da reingeschubst. Wirklich nicht.“ Er war kreidebleich und zitterte.

„Naa, so deppert bist du ned.“ Hundinger strich sich sein schütteres Haar zurück und begutachtete nachdenklich das Ufer des Wassertümpels. „Aber warum schaut da jetzt bloß die oane Hand aussi? Des ist doch komisch. Normal miassat die Leich flach auf’m Wasser liegen.“ Es klang, als habe er es während seiner langen Dienstzeit mindestens jeden zweiten Tag mit einer Wasserleiche zu tun gehabt. Hedwig aber konnte sich an keinen einzigen Fall erinnern.

Jetzt stakste Ewald Hundinger, dessen Füße mittlerweile in braun-gelb karierten Gummistiefeln steckten, in den Tümpel und versank fast bis zur Oberschenkelmitte. Da nutzten die Stiefel auch nichts mehr. Rücksichtslos schob er die großen Seerosenblätter zur Seite. Sie zerrissen mit einem knisternden Geräusch, als würde jemand eine Zeitung auseinanderreißen, und fielen mit einem leichten Plopp aufs Wasser zurück. „Vorsicht!“, schrie Hedwig, aber er hörte sie nicht. „Vielleicht lebt’s ja no.“ Er griff nach der blutleeren Hand. Beim ersten Mal glitschte sie ihm aus den Fingern, beim zweiten Mal bekam er sie zu fassen und konstatierte: „Die is fei scho kalt.“ Dann zog er sie so weit zu sich heran, dass er das Handgelenk zu fassen bekam. Unterhalb des Wasserspiegels schien sich etwas zu drehen. „Gebts mir amoi a Seil oder so was her.“

Hedwig, die diesen Befehlston noch nie von ihm gehört hatte, band sich eilfertig ihre rot-weiß gewürfelte Halbschürze ab; Ewald knotete das eine Schürzenbandende um das Handgelenk der Frau und gab das andere Ferdinand. „Jetza, ziag o!“, rief er. „I druck dann von unten nach.“

Ein Frosch hüpfte davon, einige Libellen flogen auf, und eine Schlammwolke machte sich breit, als Hundinger an der Hand zog. Der dazugehörige Körper drehte sich auf den Bauch. Es war eine große, kompakte Frau, die in einem weiß-blauen Overall mit Rautenmuster steckte. Ein Harlekin der ganz besonders traurigen Art. Das blonde Haar hing ihr schlammverschmiert um den Kopf und bedeckte auch das Gesicht.

Hundinger sprang aus dem Teich, und gemeinsam zogen sie den Leichnam der Frau ins Trockene. An ihrer Taille war ein Einkaufsnetz befestigt, in dem ein großer rot geäderter Marmorblock lag.

„Des also hod sie da unten g’halten“, diagnostizierte Hundinger mit wissendem Blick. „Wer tut denn so was!“

„Die Mafia in Sizilien kettet ihren Feinden einen Betonblock an die Füße und versenkt sie dann im Meer“, wusste Hedwig.

Ihr Mann schüttelte entsetzt den Kopf. „Wie kommst du denn auf so was?“

„Ich hab halt in meiner Jugend Mafiaromane gelesen.“

„Ach so.“ Er fragte sich, ob es solche Bücher auch in der heimatlichen Stadtbücherei gab. Dann wären alle, die sich so was ausliehen, verdächtig. Obwohl hier Marmor im Spiel war und kein Betonklotz. Während er noch darüber nachdachte, ob er diese Erkenntnis an den Hundinger Ewald weitergeben sollte, fuhren der Notarzt und der Rettungswagen der Feuerwehr mit quietschenden Reifen in die Einfahrt der Familie Mohr. Kurz darauf trafen zwei Polizeiautos ein.

Auf der Straße hatte sich schon eine Traube von Schaulustigen gebildet. Die Leute gaben sich den wildesten Spekulationen hin. „Ob die Hedwig sich was angetan hat? Vielleicht ist sie ins Wasser gegangen. Die hat in den letzten Wochen nicht gerade glücklich ausgeschaut. Nicht jeder kommt mit dem Altwerden klar. Der Scharbach soll ja an einigen Stellen sehr tief sein. Und überhaupt, wo steckt denn der Sohn?“

Ein Übereifriger nahm mit seinem Mobiltelefon Kontakt zur Salzweger Fahrradzentrale auf und informierte Norbert Mohr. „Hier beim Haus deiner Eltern, da steht fei die Feuerwehr. Und ein Notarzt. Und die Polizei. Nur dass du’s weißt.“

„Ich komme!“ Nicht einmal vier Minuten später raste der Fahrradhändler mit quietschenden Reifen in den Steinbruchweg, sprang aus dem Auto, zückte als Sohn des Hauses seinen Zweitschlüssel und betrat das Anwesen seiner Eltern. Die Neugierigen machten sich in einer hastigen Prozession zur Brücke auf, um ans Ufer des Flusses zu gelangen. Dort war die Aussicht besser.

„Papa? Mama? Wo seid ihr? Ist was passiert?“

Norbert fand seine Eltern friedlich nebeneinander im Garten stehend. Er hatte den Eindruck, als verhandelten sie unter Aufsicht des inzwischen pensionierten Polizeiobermeisters Ewald Hundinger mit Oberwachtmeister Marvin Ollenhuber, einem jungen Kollegen aus der Salzweger Inspektion. Vor ihnen ausgebreitet lag ein weißes Bettlaken. Norbert musste an den weihnachtlichen Gabentisch denken. Solange er noch ein Kind war (und allein wegen dieses Rituals war er bis zu seinem achtzehnten Geburtstag ein Kind geblieben), hatten seine Eltern am Heiligen Abend die ihm zugedachten Geschenke neben dem Tannenbaum unter mindestens zwei blütenweißen Tischtüchern versteckt.

Hundinger trug ausgerechnet jene Gummistiefel im Burberry-Look, die Norbert seinem Vater zum achtundsechzigsten Geburtstag geschenkt hatte. Es versetzte ihm einen kleinen Stich, dass der Alte so sorglos mit einem Geschenk umging, das Norbert persönlich von einer Städtereise nach London bis heim nach Salzweg geschleppt hatte. Und es war ein sperriges Paket gewesen. Man konnte doch nicht jedem Dahergelaufenen die eigenen edlen Stiefel anbieten, nur weil grad mal ein bisschen Morgentau auf der Wiese lag. Früher war sein Vater nicht so gewesen. Er wurde definitiv alt.

Hinter dem Bettlaken entdeckte er ein Wasserloch, einige Seerosenblätter dümpelten geknickt auf der schlammigen Oberfläche.

„Seit wann ist denn da ein Teich?“ Norbert starrte seine Eltern an. „Der war doch früher nicht da.“

Ferdinand und Hedwig schwiegen. Sie hielten sich an den Händen wie Hänsel und Gretel vor dem Hexenhaus und verfolgten erstarrt die Handgriffe der Polizeibeamten und der Spurensicherer.

Ein junger, übergewichtiger Mann in Uniform, der direkt von der Polizeischule zu kommen schien, zog vorsichtig das Bettlaken zur Seite. „Kennen Sie die Frau?“

„Ist das nicht die schöne Hildegard? Wie kommt die denn hierher?“ Norbert suchte den Blick seiner Eltern. „Habt ihr was damit zu tun?“

„Nein, wirklich nicht.“ Sein Vater seufzte aus tiefstem Herzen. „Irgendjemand hat die dort versenkt. In unserem Garten! Mit Haut und Haar und mit dem ganzen Gewand. Aber ich war’s nicht.“ Er holte zu einer theatralischen Geste aus. „Ich kann ja nicht mal einer Fliege was zuleide tun. Und das wisst ihr!“

Marvin Ollenhuber trat hinzu und beugte sich über die Tote. „Da ist nichts mehr zu machen.“ Am Hinterkopf der schönen Hildegard klaffte eine große Wunde. „Sehen Sie?“

Die Umstehenden nickten.

„Und was ist das da?“ Norbert wies auf das Einkaufsnetz und den rot gesprenkelten Marmorblock, an dem sich augenscheinlich schon ein Künstler versucht hatte.

„Also, dieser Stein do hod sie unten g’halten“, stellte Ewald Hundinger nicht nur mit Kennermiene, sondern auch auffallend ungerührt fest.

Hedwig wunderte sich darüber, wie kaltherzig er war. Schließlich hatte auch er die schöne Hildegard gekannt und über sie das kleine Häuschen erworben, in dem er nun mit seiner Frieda und deren Sohn Philipp lebte. Sie war froh, dass ihr Ferdinand nur Fahrradhändler war und sein Lebtag nichts mit Toten zu tun gehabt hatte. Bis auf diese hier. Was hatte die bloß in ihrem Teich zu suchen?

Ihr selbst hatte ein kurzer Blick völlig gereicht. Sie hatte das lange, eindeutig blondierte Haar gesehen, welches die schöne Hildegard zu Lebzeiten allmorgendlich zu einer eleganten Flechtfrisur gestylt hatte. Nun lag es nass und schlammverklebt auf ihren Schultern. Ihr Mund war – auch das ein Markenzeichen der schönen Hildegard – leicht geöffnet und zeigte perfekte Zähne, nur dass nun keine Wortkaskaden mehr daraus hervorsprudelten. Die braunen Augen der raffiniertesten Maklerin von Passau bis zum Böhmerwald waren gebrochen und ohne Glanz, Lidschatten und Wimperntusche hatten sich unter Wasser gelöst und lagen als schmutzige Schlieren auf den Wangen der Toten.

Das hat sie nun davon, dachte Hedwig und verbot sich diesen Gedanken, noch bevor sie ihn richtig zu Ende gedacht hatte. Aber dass die schöne Hildegard ihr immer schon sehr suspekt gewesen war, würde man ja wohl noch meinen dürfen. Dass es mit der einmal nicht gut enden würde, war ja wohl allen klar gewesen. Ihr zumindest.

„Dann ab mit ihr in die Rechtsmedizin“, sagte Marvin Ollenhuber. „Holt schon mal die Bergungswanne.“ Er wandte sich an Ferdinand Mohr: „Und jetzt zu Ihnen. Sie haben die Tote gekannt. In welchem Verhältnis standen Sie zu ihr?“

„Verhältnis?“ Hedwig krächzte fast. „Was wollen Sie denn damit sagen?“ Instinktiv ließ sie die Hand ihres Mannes los. In diesem Moment fielen ihr die Treueherzen vom Supermarkt ein, die noch in der Halbschürze steckten, die sie für die Bergung der Toten zur Verfügung gestellt hatte. Die konnte sie jetzt wohl vergessen.

Die Schaulustigen hatten sich auf dem unbefestigten Feldweg hinter dem Haus der Mohrs versammelt und drängten sich an den stählernen Gitterzaun. Ewald Hundinger lief auf sie zu und versuchte, sie zu verscheuchen: „Geht’s hoam. Do gibt’s nix zum sehn.“

„Wen hobts ihr denn do aus dem Wasser zogen?“

„Des wird die Obduktion klären“, verkündete er selbstbewusst, obwohl auch er die schöne Hildegard auf Anhieb erkannt hatte. Schließlich hatte die ihm sein hübsches Häuschen reichlich überteuert angedreht. Aber weil er damals so verliebt war in seine Frieda und die wiederum in das Kinderzimmer, das über einen eigenen Balkon verfügte, hatte er nicht einmal zu handeln versucht.

Vielleicht war es ja auch die Zwillingsschwester der Maklerin. Seine Frieda hatte mal Zwillinge gekannt, die einander so ähnlich sahen, dass man sie ständig miteinander verwechselte. Und hatte nicht auch Erich Kästner mal eine Geschichte darüber geschrieben? Da ging es um ein doppeltes Lottchen, wenn er sich richtig erinnerte. So selten war das also nicht, wenn sogar Bücher darüber gedruckt wurden.

„Grad wie im Zoo“, blaffte er nun die Schaulustigen an. „Habts denn nix zum tun?“

Es war ein ganz normaler Dienstagmorgen. Wieso war keiner von denen an seinem Arbeitsplatz? Die konnten doch nicht alle Urlaub haben! Oder richtete sich neuerdings etwa jeder seine Arbeitszeit so ein, wie es ihm passte? Das hatte es zu seiner Zeit nicht gegeben. Als er noch in Lohn und Brot stand, fing man morgens um sieben mit dem Dienst an, und wenn man Glück hatte, war man um halb fünf wieder daheim, um sich um seine Nebenerwerbslandwirtschaft zu kümmern. Sicherheitshalber würde er sich demnächst aber auch noch mal auf dem Arbeitsamt erkundigen. Es konnte ja wohl nicht sein, dass allein in Salzweg so viele Arbeitslose herumlungerten – und gleichzeitig schufteten sich die Polen und Rumänen auf den Feldern die Seele aus dem Leib.

„Komm, Ewald, erzähl halt, was los ist.“ Die Frau, die ihn ansprach, kannte er aus dem Wirtshaus. Dort half sie gelegentlich als Bedienung aus, vor allem bei Hochzeiten und Beerdigungen.

„Ein Mensch ist zu Tode gekommen. Wir ermitteln“, sagte Ewald in amtlichem Hochdeutsch. Er hielt sich lieber bedeckt. Wenn er jetzt schon von Mord sprach, würden sich die Leute erst recht das Maul zerreißen.

„Und wen hat’s erwischt?“ Die Kellnerin streckte ihre Hand durch das Eisengitter, als wolle sie nach ihm greifen.

„Über die Identität kann ich jetzt noch nichts sagen.“ Er bemühte sich um feinstes Hochdeutsch, fiel dann aber wieder in seine Alltagssprache zurück: „Und überhaupt, mir pressiert’s!“

„Manderl oder Weiberl?“, schrie einer aus den hinteren Reihen.

„Oans von beiden ist’s g’wiss“, raunte Ewald Hundinger kryptisch und wandte sich wieder Richtung Garten.

Zu seiner Erleichterung sah er, dass die Kollegen von der Spurensicherung bereits ein Zelt über dem ominösen Gewässer errichtet hatten. Wenigstens das. Er wies sie per Handzeichen an, die Zeltplanen an der dem Fluss zugewandten Seite bis zum Boden zu ziehen. Dann hatten die Neugierigen nur noch eine weiße Leinwand und konnten ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Marvin Ollenhuber wandte sich an Ferdinand Mohr. „Sie wissen also, wer die Tote ist?“

„Jeder weiß, wer das ist“, kam Norbert Mohr seinem Vater zur Hilfe. „Das ist die Hildegard Schönleben, eine Maklerin aus Passau. Die hat in letzter Zeit viel hier zu tun gehabt. ›Salzweg gehört zum Passauer Speckgürtel‹, hat sie gern gesagt und dass sie von dem Fett dann auch was abbekommen will.“

„Wer hat sie denn zuerst entdeckt, die Tote?“, fragte Ollenhuber und hielt ein Aufnahmegerät in die Runde.

„Ich“, gestand Ferdinand mit gesenktem Kopf. „Ich wollte nur den Wasserstand messen, wie ich es jeden Morgen tue, aber dann hab ich die Hand gesehen.“

Ollenhuber kniff verwirrt die Augen zusammen. „Wozu messen Sie denn den Wasserstand?“

„Wegen der Erderwärmung“, sagte Ferdinand schnell. „Seit einem halben Jahr mache ich das jeden Morgen, und in den letzten Tagen, wo es so lang nicht geregnet hat, war der Pegel an jedem Tag um fast zwei Millimeter gesunken. Heut in der Früh allerdings nicht, und das hat mich gewundert. Deshalb hab ich ganz genau hingeschaut. Und dabei die Hand entdeckt.“

„Das kann nur was mit dem archimedischen Prinzip zu tun haben“, erklärte Norbert Mohr, der im Physikunterricht offensichtlich gut aufgepasst hatte. „Durch den Marmorstein war die Auftriebskraft geringer als die Gewichtskraft.“

„Ach so.“ Marvin Ollenhuber schien kurz nachzudenken und beendete dann den Exkurs über die Wasserverdrängung durch die Leiche, indem er sich bei Ferdinand Mohr erkundigte: „Um wie viel Uhr war das?“

Ferdinand sah fragend zu seiner Frau.

„Halb acht wird’s gewesen sein“, antwortete sie. „Ich habe grad einen Kaffee aufgebrüht.“

„Ihr steht immer noch so früh auf?“ Norbert schüttelte verständnislos den Kopf. Wenn er nicht den Laden seines Vaters hätte übernehmen müssen, hätte er sich einen Beruf gesucht, bei dem er frühestens um zehn Uhr morgens anzufangen hatte. Eine Arbeitszeit von zehn bis siebzehn Uhr. Das wär’s. Gab es überhaupt solche Berufe? Wenn nicht, so müsste man sie erfinden.

Sein Vater hob demonstrativ den linken Arm mit der Armbanduhr. „Und jetzt ist es schon fast neun. Wo die Zeit nur immer bleibt.“ Er wandte sich ab, als habe er äußerst wichtige Geschäfte zu erledigen.

Ollenhuber stellte sich ihm in den Weg: „Ist Ihnen gestern Abend oder heute Nacht etwas Ungewöhnliches aufgefallen?“

Unwillig schüttelte Ferdinand den Kopf. „Wir haben wie immer im Wohnzimmer gesessen und ferngesehen. Und die Rollos waren unten. Wie soll uns da was auffallen?“

„Ich würd sagen, Sie kommen jetzt trotzdem erst mal mit auf die Wache. Da können wir uns ausführlicher unterhalten.“

„Sie nehmen mich fest?“ Ferdinands Stimme kippte. „Ich hab doch nichts damit zum tun! Ich bin nur meiner Pflicht nachgekommen und hab Sie informiert, Sie glauben doch wohl nicht, dass ich die da reingeworfen habe.“

„Was ich glaube, tut nichts zur Sache. Jetzt geht es erst einmal um die Klärung des Sachverhalts. Gehen wir?“

„Bub, jetzt tu doch was!“ Mit einem Entsetzensschrei wandte sich Ferdinand an seinen Sohn Norbert.

„Soll ich ihm was einpacken?“, fragte Hedwig mit zitternder Stimme. „Zahnbürste und Schlafanzug?“

„So weit wird’s wohl nicht kommen.“ Oberwachtmeister Marvin Ollenhuber griff nach dem Ellenbogen des ehemaligen Fahrradhändlers und führte ihn Richtung Haus. „In spätestens einer Stunde bring ich ihn zurück. Es sei denn, es gibt Auffälligkeiten. Die Polizeihauptmeisterin will ihn sehen.“

„Da werden Sie nichts finden!“, rief Norbert ihm drohend nach. „Mein Vater ist ein unbescholtener Mann. Und die Hierzegger Evi da bei euch in der Inspektion, die weiß das auch. Die hat sogar ihr Radl bei ihm gekauft.“

Aber so ganz sicher war er sich mit einem Mal selbst nicht mehr.

Draußen auf dem Steinbruchweg aktivierte Marvin Ollenhuber das Blaulicht des Einsatzwagens, schaltete es aber gleich wieder aus. Ferdinand Mohr duckte sich und bestieg den Fond des BMW. Als sei er ein auf frischer Tat ertappter Verbrecher.

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags

Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.

Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.

Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.

Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.

Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.

Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.