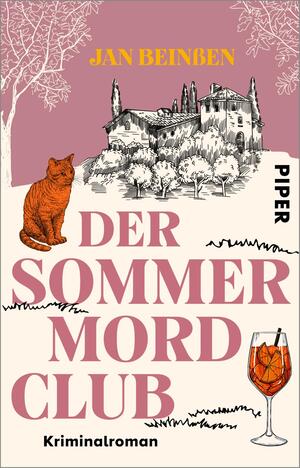

Der Sommermordclub Der Sommermordclub - eBook-Ausgabe

Kriminalroman

— Spannender Senioren-Krimi mit italienischem Flair„Gewohnt souverän legt Jan Beinßen falsche - und vielleicht auch richtige - Fährten, lässt den Leser ebenso wie die Ermittler im Dunkeln tappen bis zur überraschenden Auflösung.“ - Erlanger Nachrichten

Der Sommermordclub — Inhalt

Nach Aperol am Pool geht es auf Verbrecherjagd - humorvoller Cosy Crime mit den pensionierten Ermittlern des Wintermordclubs

Nach dem gelösten Fall in Frankreich erholen sich die Mitglieder des Mordclubs in der Villa einer Bekannten an der Amalfiküste. Geplant ist Dolce Vita und Mittagsschlaf am Pool, doch schon bald nach ihrer Ankunft schwimmt im Becken plötzlich eine Leiche! Tatsächlich hat ein in die Jahre gekommener Auftragskiller es auf die ehemaligen Ermittlerinnen und Ermittler abgesehen. Seine Treffsicherheit ist nicht mehr die beste, dafür ist er umso hartnäckiger. Doch wer ist sein Auftraggeber? Die pensionierten Profis müssen den Fall lösen, bevor der Urlaub komplett ins Wasser fällt.

Der Sommermordclub von Jan Beinßen ist ein charmanter und humorvoller Kriminalroman im Stil von Agatha Christie und Richard Osman. Ein perfektes Geschenk für Krimi-Liebhaber und alle, die sich auf spannende Lesestunden im Sommer freuen.

„Es ist einfach so gut: dieser Mix aus Ermittlung, Humor und doch einer gewissen Ernsthaftigkeit, ist einfach richtig gut.“ ― Podcast „Roxy’s Podcast über Der Wintermordclub

Leseprobe zu „Der Sommermordclub“

Der Mordclub

Geraldine Walker (78), emeritierte Kriminologie-Professorin an der London Metropolitan University und langjährige Beraterin von New Scotland Yard, ist eine britische Lady mit Vorliebe für extravagante Hüte und Haaren auf den Zähnen. Nicht nur äußerlich hat sie Ähnlichkeit mit Maggie Thatcher. Trotzdem muss man sie einfach gernhaben.

Ruben van Dijk (74) gilt als leicht aufbrausend mit Hang zur Überheblichkeit. Der ehemalige Verbindungsoffizier bei Europol in Den Haag steht gern im Mittelpunkt und ist sehr überzeugt von seinen Qualitäten als [...]

Der Mordclub

Geraldine Walker (78), emeritierte Kriminologie-Professorin an der London Metropolitan University und langjährige Beraterin von New Scotland Yard, ist eine britische Lady mit Vorliebe für extravagante Hüte und Haaren auf den Zähnen. Nicht nur äußerlich hat sie Ähnlichkeit mit Maggie Thatcher. Trotzdem muss man sie einfach gernhaben.

Ruben van Dijk (74) gilt als leicht aufbrausend mit Hang zur Überheblichkeit. Der ehemalige Verbindungsoffizier bei Europol in Den Haag steht gern im Mittelpunkt und ist sehr überzeugt von seinen Qualitäten als Casanova. Gleichwohl ist er ein brillanter Ermittler und hat (meistens) den richtigen Riecher.

Louanne Chevalier (72), zierlich und elegant, war Agentin bei Interpol in Lyon. Nach ihrer Berufstätigkeit zog sie sich aufs Land zurück, wo sie sich mit ihrem Mann und zwei Hunden in einem alten Bauernhaus eingerichtet hat. Vor vielen Jahren ließ sie sich auf eine Affäre mit Ruben ein, von der ihr Mann nichts weiß. Und das soll auch so bleiben!

Kriminaloberrat a. D. Karl Wilhelm „Kim“ Becker (76), korpulenter Schnauzbartträger, arbeitete beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Karl Wilhelm, von allen Kim genannt, ließ sich seit dem Tod seiner Frau gehen und achtet zu wenig auf seine Gesundheit, die Rente verzockte er beim Glücksspiel. Damit soll jetzt aber Schluss sein: Kim arbeitet an sich und hat sich selbst eine Diät verordnet.

Kasimir Nowak (75), polnischer Rechtsmediziner im Ruhestand, ist ein akribischer Forscher, aber menschlich eher der steife Typ. Lange erntete er Lorbeeren mit seinem Blick für Details, mittlerweile jedoch lässt ihn das Gedächtnis öfter mal im Stich. Trotzdem ist er eine große Stütze des Mordclubs, denn seine medizinischen Expertisen sind noch immer von erster Güte.

Wiesbaden, 5. September 1995

Vom Eingang aus vergewisserte sich Manfred Wölker, dass alles so war wie in den letzten Tagen. Es sah ganz so aus: ein normaler Arbeitstag in der kleinen Bankfiliale im Rheingauviertel. Morgens um Viertel vor elf hielt sich der Publikumsverkehr in Grenzen, und das Personal – der Kassierer, zwei Bankkauffrauen und der Filialleiter – übte sich in gepflegter Langeweile. Wölker beobachtete, wie eine der Angestellten dem Chef einen Kaffee eingoss, unterdessen hatte der Kassierer seinen Schalter verlassen, um mit der anderen Sachbearbeiterin zu plaudern. Nur eine einzige Kundin war anwesend, eine alte Frau, die an einem Tisch stand und ein Überweisungsformular ausfüllte.

Wölker sah den Moment gekommen, um zuzuschlagen. Mit einem kurzen Pfiff signalisierte er seinem Komplizen Klaus Hartmann, der draußen wartete, dass die Luft rein war. Dann zog er die Strumpfmaske über und streckte die Hand mit der Pistole aus.

„Überfall!“, schrie er und stürmte in die Bank. „Keine Mätzchen! Wer den Alarmknopf drückt, ist tot!“

Aus den Augenwinkeln sah Wölker, wie Hartmann ebenfalls hereinlief und auf den Kassenschalter zuhielt. Die erste Bankangestellte ließ die Kaffeekanne fallen, dem Filialleiter klappte die Kinnlade nach unten. Die andere Frau klammerte sich an eine Stuhllehne, während der Kassierer bleich wurde und aussah, als wollte er gleich in Ohnmacht fallen. Die Kundin war kalkweiß geworden und suchte zitternd Halt an dem Stehtischchen.

„Das Bargeld!“, brüllte Wölker. „Alles hier rein!“

Er warf dem Kassierer eine große Plastiktüte zu, die die Aufschrift einer Supermarktkette trug.

Der Bankangestellte zögerte. Weil er unter Schock stand? Oder weil er nach einer Ausrede suchte, weshalb er an das Geld nicht herankönne? Doch es gab keine Ausflucht, denn Wölker überfiel nur solche Banken, die noch nicht auf einen automatischen Kassentresor, der sich nur zeitverzögert öffnen ließ, umgestellt hatten.

„Das gesamte Bargeld!“, wiederholte er ungeduldig und fuchtelte demonstrativ mit der Waffe. „Schnell!“ Auch Hartmann richtete seine Pistole jetzt auf den Kassierer.

Die Drohung zeigte Wirkung. Der Mann stolperte hinter den Schalter, bückte sich nach den Geldbündeln und packte sie hektisch in die Tüte.

Genauso sollte es laufen, dachte Wölker zufrieden. So wie es auch die letzten Male gelaufen war, als sie Banken in den Stadtteilen Biebrich, Auringen und Westend heimgesucht hatten. Immer nach dem gleichen Prinzip: rein, Beute machen und wieder raus.

Draußen wartete Simone Rotter im Wagen, mit laufendem Motor. In weniger als einer Minute würden sie auf der Rückbank sitzen, und Simone würde Gas geben. Wölker kannte sie und Klaus Hartmann schon seit Jugendtagen. Auf beide konnte er sich blind verlassen, sie waren ein eingeschworenes Team.

„Den Rest auch noch!“, befahl er dem eingeschüchterten Kassierer, der mit zittrigen Fingern das letzte Geldbündel aus dem Safe nahm. Gleich darauf zerrte Hartmann ihm die Tüte aus den Händen.

„Alle bleiben, wo sie sind!“, schärfte Wölker den Angestellten ein und fuchtelte noch einmal drohend mit der Pistole. Dann lief er los und folgte Hartmann durch die Tür nach draußen.

Die Sonne blendete ihn für Sekunden, doch der weiße Opel Ascona, ihr Fluchtauto, war nicht zu übersehen. Noch im Rennen zog Wölker sich die Strumpfmaske vom Kopf, dann riss er die Wagentür auf und sprang auf den Rücksitz. Hartmann tat es ihm gleich.

Trotz der Anspannung musste er lächeln, als er an die Zukunft dachte. Nach dem heutigen Überfall sollte Schluss sein. Dann hatten sie genug zusammen, um alles hinter sich zu lassen und ein neues Leben zu beginnen. Simone würde nach Kanada gehen und dort ihr Glück versuchen, Hartmann zog es nach Asien, nach Bali, Thailand oder Vietnam. Sein eigenes Traumziel lag näher: Er musste nur über die grüne Grenze in die Schweiz und dann weiter nach Italien. Auf Capri wollte er sich unter anderem Namen eine neue Existenz aufbauen. Am liebsten als Fischer, ganz so wie in dem alten Schlager, den er so mochte. Sein Ziel war zum Greifen nahe.

„Los geht’s!“, rief Wölker Simone zu – und merkte erst jetzt, dass der Fahrersitz leer war.

„Was zur Hölle …?“ Er starrte Hartmann an. Der erwiderte seinen Blick, ebenso überrascht und entsetzt. „Wo zum Teufel ist sie?“

Wölker spähte aus dem Fenster, aber ihre Fahrerin war nirgends zu sehen. Dafür erblickte er einen Polizeiwagen, der gegenüber am Straßenrand stand. Und einen weiteren an der nächsten Ecke!

„So ein verfluchter Mist!“, schimpfte Wölker, stieß die Tür auf und wechselte auf den Vordersitz. Dann musste er den verdammten Wagen eben selbst fahren. Er fingerte nach dem Zündschlüssel. Doch der steckte nicht im Schloss, Simone musste ihn abgezogen haben.

Weiterhin wilde Flüche ausstoßend, konnte Wölker sehen, wie zwei Polizisten auf sie zukamen. Auch im Rückspiegel erkannte er jetzt eine Reihe von Uniformierten. Mit gezückten Dienstwaffen.

„Das Miststück ist getürmt!“, rief er und drehte sich zu seinem Komplizen um. Der wirkte geradezu verzweifelt.

„Oder die Bullen haben sie geschnappt!“, hauchte Hartmann angstvoll. „Das ist eine Falle.“

Noch ehe Wölker reagieren konnte, zog er seine Pistole und sprang aus dem Wagen.

„Klaus!“, rief Wölker ihm nach. „Mach keinen Fehler, tu’s nicht!“ Sein Freund musste durchgedreht sein. Mit einer Waffe in der Hand auf die Polizei loszugehen kam einem sicheren Selbstmord gleich!

Hartmann hatte keine Chance. Denn die Pistolen, die sie für ihre Überfälle benutzten, waren nur mit Schreckschussmunition geladen.

„Klaus!“, brüllte er noch einmal.

Dann ertönten Schüsse. Mehrere, kurz hintereinander. Wölker musste mit ansehen, wie Hartmann sich an den Bauch fasste. Wie sein linkes Bein einknickte. Wie er blutend zu Boden ging.

Von seinem sterbenden Komplizen glitten seine Blicke langsam zu dem Polizisten, der die Schüsse abgegeben hatte. Ein dicklicher Mann, dessen Uniformjacke über dem Bauch spannte.

Wölker prägte sich das Gesicht ein. Er wusste, er würde es nie mehr vergessen.

Der erste Tag

Marisa

Sie schlenderte über die Terrakottafliesen der weitläufigen Terrasse, die bis an den Rand des ebenso weiträumigen Pools von elegant schlanken Zypressen gesäumt war. In ihrem Rücken strahlte die weiße Fassade der Villa D’Oro, des luxuriösen Domizils ihrer Familie. Marisa Ferraro war bestens gelaunt, denn schon in wenigen Minuten an diesem herrlichen Junitag 2024 würde die kleine Gruppe ihrer neuen Freundinnen und Freunde zusammenkommen, um auf den Beginn ihres Kurzurlaubs anzustoßen. Marisa hatte sie hierher eingeladen, an die Amalfiküste mit ihren imposanten Steilufern, den Weinbauterrassen und den Hängen mit Zitronenhainen. Neapel und der Vesuv waren nur einen Katzensprung entfernt, ebenso wie die Ausgrabungsstätten von Pompeji.

Neue Freunde … Vielleicht traf es das nicht ganz, dachte Marisa, während sie die hübsch dekorierten Stehtische inspizierte, auf denen in der Sonne edle Gläser, feinste Porzellanteller und blitzblank poliertes Besteck glänzten, ergänzt von sorgsam gefaltete Stoffservietten. Für sie waren es neue Freunde, aber sie waren keineswegs jung, denn im Gegensatz zu Marisa mit ihren sechsundzwanzig Jahren hatten ihre Sommergäste die siebzig längst überschritten. Zwei Generationen trennten sie voneinander, trotzdem fühlte Marisa sich zugehörig. Und das hatte seinen Grund.

Ihre Freunde waren erfahrene Kriminalisten aus fünf Nationen, jede und jeder ein ganz eigener Charakter, und in ihrer aktiven Zeit für verschiedene Polizeibehörden tätig gewesen. Um die Jahrtausendwende hatten sie gemeinsam den größten Coup ihrer jeweiligen Laufbahn gelandet, indem sie den wohl mächtigsten Drogenboss Europas zur Strecke brachten: Marcello Ferraro – den Vater von Marisa, die damals noch ein kleines Kind gewesen war.

Seit dieser Zeit hatten die Ermittler Kontakt gehalten und sich jedes Jahr in dem kleinen Hotel in Frankreich getroffen, wo ihnen Marcello ins Netz gegangen war. Dort hatten sie ihren Erfolg gefeiert, in Erinnerungen geschwelgt und, um nicht aus der Übung zu kommen, bei einem Kriminalspiel einen kniffligen Fall gelöst.

Im letzten Jahr hatte sich Marisa mit einem falschen Namen unter sie gemischt, denn seit ihrer Kindheit war sie besessen von dem Wunsch, die Unschuld ihres Vaters zu beweisen. Dafür hatte sie sogar ein Studium der Kriminalwissenschaften an der Universität von Bologna absolviert und damit ihre Überzeugung bestärkt, dass Marcello Ferraro – dem die Drogendelikte persönlich nie nachgewiesen werden konnten – zu Unrecht wegen Mordes im Gefängnis saß.

Und tatsächlich konnte Marisa Zweifel säen und die gealterten Ermittler dazu bewegen, den Fall noch einmal auf den Prüfstand zu stellen. Mithilfe der französischen Polizei gelang es der Gruppe, den wahren Mörder zu überführen. Marcello wurde nach zwanzig Jahren Haft rehabilitiert und genoss seitdem seinen Ruhestand.

In diesen entscheidenden Tagen waren sie zu Freunden geworden. Marisa fühlte sich ihnen verbunden und in gewisser Weise auch ebenbürtig. Und genau das wollte sie ihnen zeigen, deshalb die Einladung in die Villa mit all ihrem Komfort.

Marisa drehte sich um die eigene Achse und jauchzte vergnügt, als wäre sie ein junges Mädchen. Sie war voller Vorfreude auf die kommenden Tage. Ihr Vater würde wahrscheinlich den Kopf schütteln, wenn er sie so sehen könnte. Er hatte zwar zugestimmt, dass Marisa das Familienanwesen für das einwöchige Treffen nutzen konnte, sich für diese Zeit aber lieber auf seine Jacht Papavero zurückgezogen, mit einer Handvoll Personal und in Begleitung von Ivanka, seiner neuen Flamme, die kaum älter war als Marisa. Zwar zeigte auch er sich dankbar und erleichtert über den späten Freispruch, ans Herz gewachsen waren ihm die Ex-Cops damit aber noch lange nicht.

Ähnlich hatte ihr Freund Luca auf Marisas Absicht reagiert, in den nächsten Tagen einer Rentnergruppe die Sehenswürdigkeiten der Küste zu zeigen, anstatt mit ihm die angesagten Bars und Clubs in der Altstadt Neapels unsicher zu machen. Aber da musste er einfach durch, fand Marisa und ließ sich die Laune nicht verderben.

Stimmen wurden laut, als die Gäste aus der Villa kamen, wo sie kurz zuvor ihre Zimmer bezogen hatten. Während die Hausbediensteten den Champagner entkorkten und Häppchen auf Silbertabletts servierten, betrachtete Marisa ihre Freunde. Seit dem letzten Jahr schienen sie kaum gealtert zu sein, eher im Gegenteil, fand sie. Karl Wilhelm Becker, der deutsche Kriminaloberrat a. D., sah um einiges straffer aus als damals, und die Älteste von ihnen, die englische Professorin Geraldine Walker, strahlte geradezu unter ihrem eleganten neuen Strohhut. Es wurde geschwatzt und gelacht, sie alle schienen überaus entspannt zu sein. Von den üblichen Reibereien, die immer wieder zwischen ihnen aufflammten, war nichts zu spüren. Umso besser, dachte Marisa, denn diesmal sollte es ein harmonisches Wiedersehen geben, eines ohne Belastungen und dunkle Geheimnisse.

Wegen ihrer unterschiedlichen Muttersprachen unterhielten die Freunde sich auf Englisch, das sie alle mehr oder weniger gut beherrschten. Also wechselte auch Marisa, die neben Italienisch noch Französisch konnte, ins Englische, um sie alle willkommen zu heißen.

Louanne

Louanne Chevalier lehnte an der Terrassenbrüstung, ließ sich den lauen Wind durchs Haar wehen und beobachtete die anderen beim Sektempfang.

Einer nach dem anderen waren sie im Laufe des Tages eingetroffen, erst Geraldine Walker, Kim Becker und Ruben van Dijk und am späten Nachmittag auch Kasimir Novak. Louanne hatte sie alle auf typisch französische Art mit bise, Küsschen links und Küsschen rechts, begrüßt und war ihnen dabei so nahe gekommen, dass ihr die Veränderungen förmlich ins Auge stachen – und das, obwohl es mit ihrer Sehkraft nicht zum Besten stand. Doch im Gegensatz zu den Vorjahren, in denen ihre Treffen von den zunehmenden Altersbeschwerden gekennzeichneten waren, fielen Louanne diesmal – o Wunder! – Tendenzen zum Positiven auf.

Nicht, was Falten oder schütteres Haar anbelangte, da gab es nun mal kein Zurück, außer vielleicht mithilfe sündhaft teurer Schönheitsoperationen. Und natürlich konnte Kim nicht plötzlich besser hören und sie selbst nicht schärfer sehen. Nein, nein, jedes weitere Jahr, das verstrich, forderte nun einmal seinen Tribut.

Und dennoch hatte sich einiges zum Besseren verändert. Geraldine wirkte zufriedener und ausgeglichener als sonst, was vielleicht damit zu tun hatte, dass sie vor einem halben Jahr erfolgreich ein Buch veröffentlicht hatte, das es in Großbritannien in die Bestsellerlisten geschafft hatte. Kim hatte ein paar Kilo abgespeckt, und Ruben, der alte Casanova, legte Louanne gegenüber mehr Respekt an den Tag – zumindest bis jetzt. Kasimirs Bemühungen, seiner schleichenden Demenz entgegenzutreten, zeigten Wirkung; im Gespräch mit ihm hatte Louanne den Eindruck gewonnen, als hätte er die gelegentlichen Aussetzer nun besser im Griff. Möglicherweise zahlten sich die Therapien aus, denen er sich in dem Wohnheim unterzog, in dem er seit einiger Zeit lebte. Das alles konnten auch bloß oberflächliche Feststellungen sein, erste Eindrücke. Insgesamt stimmte sie der Anblick aber optimistisch.

Nun betrat Marisa Ferraro die Terrasse, und Louanne merkte, wie ihr der Mund offen blieb, als sie diese wunderschöne junge Frau in ihre Mitte schreiten sah: mit italienischer Grazie, im hautengen, knöchellangen Kleid aus glutroter Seide, das rabenschwarze Haar offen und fast taillenlang, ihr Gesicht taufrisch wie der Morgen. Très beau!

Louanne war einst selbst eine Schönheit gewesen, und sogar mit zweiundsiebzig machte man ihr noch Komplimente. Doch in der Klasse von Marisa hatte sie nie mitgespielt. Wenn die junge Italienerin es darauf anlegte, brachte sie jeden Mann und vielleicht so manche Frau zum Schmelzen. Das las Louanne in den Augen der Anwesenden: Alfredo, der ihnen als Koch vorgestellt worden war, spähte durch die Verandatür und verzehrte sich ebenso nach der Grazie in Rot, wie es, seiner Miene nach zu urteilen, Kim tat – und auch Ruben, der Schuft, der doch eigentlich nach Louanne schmachten sollte.

Sie verließ ihren Beobachtungsplatz und stellte sich zu den anderen, die ihre Champagnergläser schon fast geleert hatten und angeregt miteinander diskutierten.

„Was haltet ihr von dieser Einladung?“, fragte Geraldine beiläufig.

„Ich kann mich nicht beklagen“, antwortete Kim mit zufriedenem Grinsen. „Außerdem, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, oder?“

„Man könnte aber auch sagen: Mit Speck fängt man Mäuse!“

Typisch, fand Louanne, Geraldine musste immer ein Haar in der Suppe suchen.

Ruben brummte: „Ist doch ganz einfach. Wir haben Marcello Ferraro aus dem Knast geholt, ohne unsere Hilfe hätte er lebenslänglich gesessen. Zum Dank lässt er uns ein paar Tage lang im Luxus schwelgen.“

„Diese Dankbarkeit hält sich aber in Grenzen“, musste Louanne einräumen. „Ferraro glänzt durch Abwesenheit, während wir uns hier verwöhnen lassen. Stattdessen schickt er seine Tochter vor.“

„Ist ihm nicht zu verübeln“, meinte Geraldine. „Es geht ihm bestimmt gegen den Strich, eine Woche lang mit lauter Ex-Cops unter einem Dach zu leben. Seine Geste ist trotzdem großzügig, isn’t it?“

Als Marisa zu ihnen trat und mit betörendem Lächeln noch einmal jede und jeden persönlich begrüßte, verstummte das Gespräch. Die tief stehende Sonne fiel auf ihr Haar, und es leuchtete wie glühende Lava. Wie passend, dachte Luanne, die Ferraro-Villa lag schließlich fast am Fuße des Vesuvs.

Nun wandte sich Marisa an alle. „Benvenuti! Mein Vater Marcello stellt euch seine Villa mit all ihren Annehmlichkeiten für die folgende Woche zur Verfügung“, sagte sie und zeigte wieder ihr strahlendes Lächeln. Louanne konnte es nicht lassen, Vergleiche zu ziehen. Sie erkannte in Marisa die eigene, längst vergangene Jugend – zumindest wäre sie damals gern so gewesen.

„Die Idee kam von mir, aber auch er möchte seinen Dank dafür ausdrücken, dass Sie ihn vom Verdacht des Mordes reingewaschen haben“, fuhr Marisa fort.

„Meine Worte“, warf Ruben ein, woraufhin Marisa ein schmales Lächeln zeigte.

„Er selbst wird in den nächsten Tagen allerdings nicht anwesend sein“, fuhr sie fort. „So groß ist seine Lust, Sie alle wiederzusehen, nun auch wieder nicht.“

„Meine Worte!“, rief Geraldine.

Alle lachten.

„Damit es euch an nichts fehlt, hat euch mein Vater nicht nur die Villa, sondern auch das Personal überlassen“, verkündete Marisa. „Eine tolle Truppe, ihr werdet schon sehen. Euch wird jeder Wunsch von den Lippen abgelesen.“

Sie klatschte in die Hände. Daraufhin löste sich Koch Alfredo aus seiner Warteposition auf der Veranda, und über eine schmale Steintreppe tauchte ein betagter Gärtner auf, mit dem sich Marisa mit Gesten verständigte und den sie als Silvio vorstellte. Er war ein hutzeliger kleiner Mann, der laut Marisa weder hören noch sprechen konnte. Aber vielleicht war er imstande, von den Lippen abzulesen?, dachte Louanne bei sich. Die durchtrainierte Chauffeurin Tindara, die sie vom Bahnhof abgeholt hatte, trug einen Camouflage-Anzug und erfüllte für die Ferraros vermutlich noch andere Aufgaben, als lediglich hinter dem Steuer zu sitzen. Louanne erkannte in ihrem trainierten Körper, der sprungbereiten Haltung und dem entschlossenen, wachen Blick die Qualitäten eines erfahrenen Bodyguards, was sie durchaus beruhigend fand. In letzter Zeit spürte sie eine gewisse Beklommenheit, fühlte sich nicht mehr sicher. Das mochte an den bedrohlichen Nachrichten liegen, die sie zu Hause in Lyon immer wieder im Briefkasten fand …

Nicoletta, eine Hausangestellte, die mit einem Tablett herumging und Getränke verteilte, deutete bei der Erwähnung ihres Namens einen Knicks an. Die etwas unscheinbare Frau, die so klein und zierlich war wie Louanne, musste bereits nahe am Rentenalter sein. Wie es hieß, hatte sie einst die kleine Marisa als Kindermädchen gehütet. Eine treue Seele.

Zuletzt trat Lorenzo vor, der Masseur, dessen Expertise Kim gleich nach seiner Ankunft in Anspruch genommen hatte und in den höchsten Tönen lobte. Lorenzo hatte die Statur eines Ringers, und auch bei ihm tippte Louanne auf eine Doppelqualifikation. Wer beim Kneten von Muskeln, Fleisch und Fett so fest zupacken konnte, wurde auch mit unerwünschten Eindringlingen fertig, mutmaßte sie.

Also hatte sie die richtige Entscheidung getroffen, als sie sich dafür entschied, Marisas Einladung anzunehmen und nach Italien zu reisen. Hier war es allemal sicherer als in ihrem abgeschiedenen Landhaus, wo sie, seit ihr Mann im Pflegeheim war, allein mit ihren zwei bejahrten Hunden lebte. Didier und Maxime schlugen zwar an, wenn sich jemand dem Gehöft näherte, aber sie waren träge geworden, langsam – und bestechlich. Die gutmütigen Rüden konnten einer Leckerei nicht widerstehen; auf diese Weise hatte der Postbote sie bereits für sich gewonnen. Angesichts der anonymen Drohungen, die Louanne ins Haus geflattert waren, war das nicht gerade beruhigend.

„Die Sorgenfalten stehen dir nicht, mein Schatz“, raunte Ruben ihr zu, der plötzlich neben ihr stand, obwohl Marisa ihre Ansprache noch längst nicht beendet hatte. „Was bedrückt dich, meine Liebe?“

„Ich bin weder dein Schatz noch deine Liebe“, stellte Louanne etwas schroffer als beabsichtigt klar. Sie mochte es nun mal nicht, wenn Ruben seine Besitzansprüche auf diese Weise geltend machte. Das musste er inzwischen doch wissen. Oder ignorierte er ganz bewusst, dass sie solche Koseworte und Vertraulichkeiten vor den anderen nicht hören wollte? Hinter vorgehaltener Hand zischte sie ihm zu: „Das, was einmal zwischen uns gewesen ist, ist passé.“ Auch dieser Satz klang härter als gewollt, ganz automatisch hatte sie eine Mauer um sich hochgezogen. Dabei war sie selbst alles andere als sicher, ob ihre heimliche Liebe nicht doch noch einmal aufflammen könnte.

Der große Holländer schien sie zu durchschauen, er legte die rechte Hand vor seine Brust und sagte: „Ich weiß, dass du tief in deinem Inneren ganz anders fühlst.“ Sie kannte diese verführerische Miene …

Louanne spürte, dass sie weich wurde. Ob sie ihm verraten sollte, dass er ihre Gefühle für ihn durchaus noch einmal wachküssen könnte, wenn er es nur geschickter anstellte? Zurückhaltende Romantik statt plumper Anmache, liebevolle Gesten anstelle von hohlen Worten. Sie wusste doch, dass er eigentlich mehr war als ein plumper Casanova.

Da Ruben nicht aufhörte, sie anzustarren wie ein pubertärer Teenager, schlug sie einen härteren Tonfall an und erklärte: „Du willst wissen, was mich belastet? Jemand trachtet mir nach dem Leben. Seit einigen Wochen bekomme ich Briefe, die unmissverständlich sind. Anonym, Absender nicht feststellbar. Wirkt professionell, ich denke, auf Fingerabdrücke kann man nicht hoffen.“ Sie musterte ihr Gegenüber, doch Ruben verzog keine Miene. „Das überrascht dich offenbar nicht.“

„Nein“, sagte Ruben, und sein anzügliches Lächeln war endlich verschwunden. „Und du hast recht: Es gibt keine Fingerabdrücke, ich habe das überprüft.“

Kim

Das war ja klar, dachte Karl-Wilhelm. Kaum liefen sich Ruben und Louanne wieder über den Weg, begann das Balzen. Ruben wirkte ein wenig wie ein Gockel und Louanne wie das umworbene Huhn, das sich gackernd zierte, aber dann doch stehen blieb, statt wegzuflattern. Kim musste unwillkürlich schmunzeln. Eigentlich verstand er gar nicht, warum die zwei nicht mal Nägel mit Köpfen machten, sie gaben doch ein nettes Paar ab.

„Die Villa selbst bietet euch genügend Annehmlichkeiten und ausreichend Abwechslung für eine traumhafte Woche“, verkündete Marisa und verschaffte sich damit wieder Gehör. „Hier habt ihr alles, was ihr braucht: den Salon, in dem Alfredo seine köstlichen Mahlzeiten serviert, die große Terrasse mit dem Pool, den ihr natürlich jederzeit nutzen dürft. Es gibt diverse Aufenthaltsräume wie die gut ausgestattete Bibliothek und eine Artothek, in der mein Vater eine kleine, aber feine Kunstsammlung beherbergt. Ihr könnt euch in Lorenzos Massagepraxis verwöhnen lassen oder gleich nebenan im Fitnessraum an den Geräten trainieren oder aufs Laufband steigen. Selbstverständlich stehen euch auch der Garten und der weiträumige Park zur freien Verfügung für Spaziergänge oder wenn ihr mal ein ruhiges Plätzchen sucht. Weiter hinten findet ihr auch einen Tennisplatz, und über eine Steintreppe gelangt ihr hinab zu unserem bescheidenen Privatstrand. Aber aufgepasst, die Stufen sind ziemlich steil.“

Sogar ein Privatstrand, alle Achtung! Das war ja besser als in einem Luxushotel, dachte Kim.

„Aber es wäre doch schade, die ganze Zeit bloß auf dem Anwesen zu verbringen“, fuhr Marisa fort. „Wenn ihr schon an unserer wunderschönen Küste seid, sollt ihr auch etwas davon sehen! Ich habe euch deshalb für die nächsten Tage ein Ausflugsprogramm zusammengestellt mit den Highlights der Region …“

„Pompeji!“, rief Geraldine dazwischen. „Das wollte ich schon immer mal besuchen.“

Marisa lachte. „Selbstverständlich Pompeji! Aber ihr werdet auch Neapel kennenlernen und euch in seinen engen Gassen verlieren.“

„Hoffentlich nicht“, meinte Kasimir. Er klang sorgenvoll.

„Keine Bange, es ist immer jemand dabei, der sich auskennt. Wir haben außerdem eine Fahrt entlang der Amalfiküste geplant, also dem etwa fünfzig Kilometer langen Abschnitt im Süden der Halbinsel von Positano bis Salerno.“

„Die Amalfiküste ist uns natürlich ein Begriff“, sagte Ruben.

„Dann wisst ihr ja auch, was euch erwartet: Fischerdörfer in bunten Pastellfarben, Straßen, die sich durch die zerklüfteten Felslandschaften schlängeln, und unglaubliche Panoramablicke.“ Ihre Augen leuchteten. „Am liebsten mag ich das Valle delle Ferriere, ein Tal wie im Märchen, mit Wasserfällen und wilden Flüssen. Dort sozusagen gleich um die Ecke, wenn man durch einen höhlenartigen Tunnel läuft, befindet sich ganz versteckt das ruhige Örtchen Atrani, ein echter Geheimtipp und den meisten Touristen unbekannt. Dort ticken die Uhren noch langsamer, und ihr erlebt authentisches italienisches Dorfleben.“

„Durch einen Tunnel muss man laufen?“, erkundigte sich Kasimir, der, ebenso wie Kim, nicht mehr so gut zu Fuß war.

„Niemand muss irgendetwas“, beruhigte ihn Marisa. „Das sind alles nur Angebote. Genau wie ein Abstecher auf einen Wochenmarkt, wo unsere aromatischen Amalfi-Zitronen angeboten werden. Probieren dürft ihr sie schon heute, denn Alfredo zaubert euch später einen erfrischenden Salat daraus.“ Wieder schnippte sie mit den Fingern, woraufhin der ganz in Weiß gewandete Koch vortrat.

„Ein ganz einfaches, bodenständiges Rezept“, erklärte er in mühsamem Englisch. „Die Zitronen werden samt Schale in sehr feine Scheiben geschnitten und wie ein Carpaccio auf einem Teller ausgelegt. Etwas Rohrzucker oder Ahornsirup mit Olivenöl mischen und die Zitronenscheiben damit beträufeln. Ziehen lassen und zum Schluss fein gehackte Petersilie und Kapernbeeren darauf verteilen. Das war es auch schon. Buon appetito!“

Kim hörte der charmanten Gastgeberin Marisa, die noch immer das reichhaltige Ausflugsprogramm vorstellte, bald nur noch mit halbem Ohr zu. Stattdessen betrachtete er seine alten Freunde und begriff, wie sehr er sie in den letzten Monaten vermisst hatte, die beiden Turteltäubchen Louanne und Ruben ebenso wie die Engländerin Geraldine mit ihren verrückten Hüten und den zaghaften Kasimir, stets mit sich hadernd, aber immer aufrichtig und von Herzen gut. Gemeinsam waren sie durch dick und dünn gegangen, hatten bewiesen, was Zusammenhalt wirklich bedeutet, und echte Freundschaft geschlossen. Ja, nach außen hin gaben sie sich gern etwas ruppig, das Lästern gehörte bei ihnen zum guten Ton. Aber wenn es darauf ankam, hielten sie zusammen wie Pech und Schwefel, dann passte kein Blatt zwischen sie.

Letztlich war es diese besondere Verbundenheit und die daraus resultierende Kraft gewesen, die Kim dabei geholfen hatte, sich selbst aus dem Sumpf zu ziehen. Nach dem Tod seiner Frau hatte er allen Lebensmut verloren. Er hatte sich gehen lassen, hatte nicht mehr auf seine Ernährung geachtet und sich allenfalls dann bewegt, wenn er vom Fernseher zum Kühlschrank ging, um sich ein neues Bier zu holen. Kein Wunder, dass er, der nie sonderlich schlank gewesen war, aufging wie ein Hefekuchen. In seiner Depression hatte er Online-Wettspiele für sich entdeckt und damit seine Rente verzockt. Dazu kam, dass sein Gehör immer schlechter wurde und er keine Lust mehr auf Treffen mit Bekannten und ehemaligen Kollegen hatte.

Doch seine alten Ermittlerfreunde, allen voran Ruben, hatten ihm die Augen geöffnet und ihm aufgezeigt, was das Leben noch zu bieten hatte, wenn man nur offen dafür war. Auch noch mit Mitte siebzig.

Seit dem letzten Treffen hatte Kim sich ein neues Hörgerät verschreiben lassen (auf das er allerdings verzichtete, wenn er seine Ruhe haben wollte, diese Freiheit nahm er sich). Es war ihm nicht nur gelungen, seine Spielsucht zu überwinden, sondern er hatte sich auch zur Aufgabe gemacht, anderen dabei zu helfen: Seit einem Semester gab er entsprechende Kurse für Senioren. Die Körperfülle bekämpfte er mit täglichen Spaziergängen und einigen altersgerechten Übungen, die seine neue Smartwatch überwachte. Und er fühlte sich inzwischen viel besser. Alles hätte so schön sein können, wenn es da nicht gewisse Dinge gäbe, die ihm Sorgen bereiteten …

Er sah wieder zu Marisa hinüber, die allmählich zum Ende ihrer Rede kam. „… freut mich echt sehr, dass ihr diese Woche bei uns verbringt.“ Sie sah wirklich unglaublich gut aus. Wie es schien, hatte sie sich mit ihrer ambivalenten Rolle als angehende Kriminalistin und gleichzeitig Tochter eines Ex-Drogenbosses inzwischen gut arrangiert. Ihr Auftreten wirkte souverän, authentisch und durch und durch sympathisch.

„Die Mitarbeitenden der Villa D’Oro haben in den kommenden sechs Tagen nichts anderes zu tun, als euch nach Strich und Faden zu verwöhnen. Genießt es, es soll euch an nichts mangeln. An nichts?“ Sie unterbrach sich, schlug sich mit der Hand vor die Stirn und sagte mit gespielter Dramatik: „Ach je! Auf eines müsst ihr diesmal leider doch verzichten: Ein Menü mit Krimispiel, wie ihr es so gern mögt, wird es nämlich nicht geben. Eure detektivische Expertise ist in dieser Woche nicht gefragt.“

Hoffentlich, dachte Kim, doch ganz sicher war er sich nicht. Gerade überlegte er, ob er sich ein weiteres von Alfredos köstlichen Kanapees nehmen oder der Diät zuliebe Verzicht üben sollte, als ihn Kasimir antippte. Der hagere Mann mit schmalem Gelehrtengesicht, runder Brille und zerzaustem grauen Haar hielt ein mit Bindfaden verschnürtes Bündel Papier in der Hand.

„Eigentlich wollte ich damit warten bis nach dem Empfang“, sagte Kasimir mit unsicherem Blick. „Aber wenn ich die Briefe in meinem Zimmer in die Nachttischschublade lege, vergesse ich sie vielleicht. Und ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich dann noch weiß, wo ich sie hingelegt habe. Diese Löcher in meinem Gedächtnis …“

„Briefe?“, fragte Kim und kräuselte die Stirn. „Was für Briefe?“

Doch auch ohne Kasimirs Antwort abzuwarten, wusste Kim, um was für Briefe es sich handelte. Denn er hatte selbst welche bekommen.

Marisa

Fürs Erste war Marisa zufrieden. Nachdem sie sich kurz in ihr Balkonzimmer zurückgezogen hatte, um ein wenig zur Ruhe zu kommen, zog sie eine Zwischenbilanz. Was sie sich erhofft hatte, war eingetreten: Ihre Gäste wirkten entspannt, wussten das luxuriöse Ambiente zu schätzen und gingen in ihren Gesprächen auf. Sie neckten einander gelegentlich, wie sie es immer taten, wenn sie sich wohlfühlten, aber ohne jede Bösartigkeit. Alles in allem also ein harmonischer Auftakt und ein voller Erfolg. Genauso hatte Marisa sich das vorgestellt.

Vor der breiten Schiebetür, die nach draußen auf den Balkon zeigte, stand eine hüfthohe Vase, gefüllt mit Dahlien und Gladiolen. Nanny Nicoletta stellte täglich neue Blumen hin, wie immer, wenn Marisa sich zu Hause aufhielt. So wie sie sich auch sonst rührend um sie kümmerte, ganz als wäre sie noch das kleine Kind von früher. Marisa schnupperte an den Blüten und lächelte versonnen. In solchen Momenten wurde ihr bewusst, dass sie für das Paradies, in dem sie lebte, sehr dankbar sein musste. Und dieses Paradies sollten nun auch ihre Freunde genießen können, wenigstens einige Tage lang.

Noch einmal sog sie den intensiven Duft der Blumen auf, dann riss sie sich los und ging ins Bad, um sich frisch zu machen. Sie wollte rasch zurück zu ihren Gästen. Eine Woche war schließlich nicht sehr lang, da galt es, jeden Moment auszukosten.

„Huiii, Sie fegen ja durchs Haus wie ein Wirbelwind“, sagte Geraldine, als Marisa durch den Flur eilte.

„Ja, ich wollte euch nicht länger warten lassen.“

„Ach, uns wird nicht so schnell langweilig. Gönnen Sie sich ruhig Ihre Auszeiten. Immerhin müssen Sie uns jetzt eine Woche lang ertragen.“ Hinter vorgehaltener Hand ergänzte die alte Dame: „Wenn ich in Ihrem Alter wäre, würde ich es keine fünf Minuten am Stück mit einem Haufen schnatternder Omas und Opas aushalten. Sollten Sie es sich also anders überlegen und uns rausschmeißen wollen: Ich könnte Sie sehr gut verstehen.“

„Sie täuschen sich in mir. Ich habe mir gewünscht, dass Sie kommen, Sie konnten mir keinen größeren Gefallen tun“, versicherte Marisa.

„Sweetheart, warten Sie es ab: Sie werden zehn Kreuze schlagen, wenn Sie uns wieder los sind.“ In einer vertraulichen Geste legte Geraldine die Hand auf Marisas Unterarm und sah ihr tief in die Augen. „Wie geht es Ihnen, mein Kind? Ich meine nicht Ihr Studium oder Ihre Gesundheit, sondern Ihr Privatleben. Ich habe gehört, es gibt da jetzt einen ganz besonderen Menschen? Einen lieben Freund?“

Marisa merkte, dass sie rot wurde. „Woher …?“

„Ach, fragen Sie nicht. Wir sind nicht umsonst die weltbesten Detektive. Uns bleibt kaum etwas verborgen.“ Sie kam noch näher und fragte: „Wie heißt er denn, der Glückliche?“

„Luca.“

„Und was macht er so, Ihr lieber Luca?“

Marisa lag die Antwort auf der Zunge, doch sie blieb vage. „Er arbeitet im Untergrund“, sagte sie düster.

„Wie bitte?“, fragte Geraldine und wich zurück.

Marisa lachte und ergänzte: „Er ist Fremdenführer in den Napoli sotterranea, das sind unterirdische Katakomben in der Altstadt von Neapel. Sehr sehenswert.“

„Very exciting!“ Geraldine grinste über den Scherz. „Auch die würde ich gern besichtigen, aber ich fürchte, unser Zeitplan ist bereits völlig ausgereizt mit dem, was Sie vorhin alles aufgezählt haben. Lernen wir den jungen Mann trotzdem kennen?“

„Vielleicht“, erwiderte Marisa ausweichend. Luca hatte ihr mehr als deutlich gemacht, dass er kein Interesse hatte, diese alten Zausel kennenzulernen.

Kasimir

„Also, was ist jetzt mit der Post, die du bekommen hast?“, fragte Kim.

Karl-Wilhelm hatte Kasimir gebeten, das Thema ein wenig nach hinten zu verschieben, um Marisa nicht den netten Empfang zu verderben. Nun senkte sich allmählich die Sonne über dem Meer, und Kasimir begleitete Kim den gewundenen Weg zum Privatstrand hinab. Glücklicherweise war die Treppe ordentlich gepflastert und mit einem hüfthohen Geländer versehen, sodass der kurze Spaziergang Kasimirs lädierten Meniskus nicht allzu sehr strapazierte. Der Pfad war auch nicht ganz so steil, wie Marisa ihn beschrieben hatte. Trotzdem achtete er auf jeden seiner Schritte.

Natürlich hatte sich Kasimir als erfahrener Rechtsmediziner gut auf etwaige Fragen vorbereitet. „Insgesamt vier Umschläge mit jeweils einem gefalteten Blatt in Standardgröße, Normalpapier mit einer Grammatur von achtzig Gramm, einfarbig schwarz beschrieben aus handelsüblichen Tonern eines Laserdruckers“, antwortete er auf Kims Frage, während er dem ausladenden Trieb einer Agave auswich.

„Das Papier interessiert mich eigentlich nicht, sondern mehr der Inhalt“, entgegnete Kim und blieb um Luft ringend stehen. Der Abstieg ging ihm wohl etwas zu schnell.

„Todesdrohungen ohne Angabe von Gründen“, sagte Kasimir. „Alles sehr vage gehalten und doch Furcht einflößend. Die Sprache ist etwas ungelenk. Es war kein Pole, der mir die Briefe geschickt hat. Ich tippe auf ein Übersetzungsprogramm aus dem Internet.“

„Hmmm“, machte Kim, bevor er die nächsten Stufen nahm. Die kleine, abgeschiedene Bucht lag jetzt direkt vor ihnen, ein Halbrund aus goldenem Sand und einem Steg, der ins nicht allzu tiefe Wasser führte. Dann sagte er: „Bei mir waren es auch vier Briefe, ebenfalls Todesbotschaften, kurz gehalten und in schlechtem Deutsch.“

„Du also auch?“, erwiderte Kasimir. „Damit sind wir wohl alle betroffen. Ich habe vorhin aufgeschnappt, wie Louanne und Ruben darüber sprachen.“

„Was sagt uns das?“, fragte Kim, streifte die Badelatschen ab und ließ die Füße im zuckerfeinen Sand versinken. „Dass uns jemand am Wickel hat? Fragt sich bloß, wer und warum.“

Kasimir verspürte den Impuls, ebenfalls die Schuhe auszuziehen. Den warmen Sand zwischen den Zehen zu spüren musste schön sein. Doch er fühlte sich nicht bereit dafür. Gefühlsmäßig war er noch nicht angekommen in diesem Land, dessen zwanglose Lebensart ihm so ganz anders erschien als alles, was er aus Krakau kannte.

„In unserer aktiven Zeit haben wir als Ermittler eigentlich nur in einem einzigen internationalen Fall zusammengearbeitet“, überlegte Kim laut, während er begann, mit dem großen Zeh Furchen durch den Sand zu ziehen.

„Im Fall Marcello Ferraro“, bestätigte Kasimir. Er ahnte, worauf der Freund hinauswollte.

„Richtig.“ Kim setzte seine Sandspiele fort.

„Doch mit Ferraro haben wir unseren Frieden gemacht, weshalb sollte er uns bedrohen?“

„Weil es vielleicht nur ein vorgetäuschter Friede ist?“, riet Kim.

„Aber Ferraro stellt uns seine Villa zur Verfügung, das ist doch sehr großzügig!“

„Sieh es mal so: Nehmen wir an, Ferraro will uns in Wahrheit nichts Gutes tun, sondern uns schaden. Aber wie soll er uns alle auf einmal erwischen, wenn wir doch in allen Ecken Europas verstreut leben? Daher versetzt er uns in Angst und Schrecken, indem er diese Briefe verschickt, und bietet uns gleichzeitig die Chance auf den Aufenthalt in seiner vermeintlich gut geschützten Privatburg an. Eine Gelegenheit, die wir alle dankbar und ohne nachzudenken annehmen, im Glauben, dort sicher zu sein vor dem unheimlichen Briefeschreiber.“

Kasimir ließ die Worte auf sich wirken. Tatsächlich sprach einiges dafür, etwa die schlechten Übersetzungen der Todesdrohungen ins Polnische und Deutsche. Hatte ein Italiener diese Briefe versandt? Trotzdem fand er Kims These nicht überzeugend, sie erschien ihm zu einfach. Außerdem hätte sich Marisa von ihrem Vater nie im Leben für eine solche List einspannen lassen, glaubte Kasimir. In Gedanken versunken ließ er seinen Blick über das wilde Muster aus Spuren im Sand wandern, bis er das Meer erreichte, auf dem in der Ferne ein kleines Motorboot zu sehen war, das aufs Ufer zuhielt.

„Ferraro ist noch immer nicht zu trauen“, argumentierte Kim. „Es gab ja Gründe, warum wir ihn damals hinter Schloss und Riegel gebracht haben.“

„Auf der Basis von fingierten Beweisen“, bemerkte Kasimir trocken und wies damit auf die Tatsache hin, dass Ferraros Verurteilung als Mörder kein Ruhmesblatt für sie alle war.

„Genau das ist der Punkt!“ Kim steigerte sich noch weiter in seine hinkende Beweisführung hinein. „Ich denke, Ferraro ist nicht auf Versöhnung aus, sondern auf Rache! Rache für das Unrecht, das wir ihm angetan haben.“

„Nein, nein, nein“, wehrte Kasimir ab. „Das kann ich einfach nicht glauben.“ Aus den Augenwinkeln sah er, wie das Boot immer näher kam.

„Also gut“, gab Kim etwas beleidigt nach. „Was schlägt Herr Professor sonst vor? Wer außer Marcello Ferraro könnte einen Groll gegen sämtliche Mitglieder unseres ehrenwerten Mordclubs hegen? Irgendwelche Ideen?“

Kasimir nagte auf der Lippe. Dieses Gespräch fiel ihm nicht leicht, die minutenlange Konzentration kostete ihn Kraft. Zwar hatte er bisher nicht den Faden verloren, doch ihm schwante, dass es bald so weit sein könnte. Sein Training der Autosuggestion half ihm nur begrenzt dabei, die Demenzsymptome zu überspielen. Auch die Medikamente, die er regelmäßig einnahm, stießen an ihre Grenzen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Aussetzer kam.

„Also?“ Kim blieb beharrlich. Mittlerweile sah der kleine Strand völlig durchgepflügt aus.

„Ich kann dir keine andere Lösung anbieten“, sagte Kasimir.

„Na, siehst du!“

„Noch kann ich dir keine Lösung anbieten“, relativierte Kasimir und schaute sich um, als das Dröhnen eines Motors an sein Ohr drang. Es stammte von dem Boot, das nun nicht mehr weit entfernt war. An Bord befand sich offenbar nur eine Person. Sie hatte sich hinter dem Steuer aufgerichtet. Ein neugieriger Tourist oder ein Einheimischer, der zu einer der benachbarten Villen wollte? Wieder an Kim gewandt ergänzte Kasimir: „Ich bin mir sicher, dass wir es gemeinsam herausfinden können. Mit vereinten Kräften, so wie bei unseren Krimispielen.“

Kim blies die Wangen auf. „Kasimir! Du Fuchs, du ausgekochtes Schlitzohr!“ Er klatschte begeistert in die Hände. „Aber natürlich, das muss es sein: Die wochenlangen Drohungen – sie sind Bestandteil des Rätsels, das man uns diesmal zu lösen gibt! Marisas überdeutlicher Hinweis darauf, dass es diesmal kein Krimi-Dinner geben wird, war pure Ablenkung. Eine Finte! Natürlich gibt es ein Spiel, und wir sind sogar schon mittendrin“, freute er sich.

Das Motorengeräusch wurde immer lauter. Kasimir sah, wie der schmale Bug die Brandung durchschnitt und Gischt aufspritzen ließ. Ob der Bootsfahrer zu ihnen wollte? Aber das hier war doch ein Privatstrand. „Seltsam“, sagte er mehr zu sich selbst als zu Kim.

„Hey!“, rief eine energische Frauenstimme hinter ihnen. „Kommen Sie herauf, zurück zur Villa. Subito, schnell!“

Die Stimme gehörte Tindara, der Chauffeurin, die Kasimir an Aleksandra erinnerte, eine Kunstturnerin, ebenso durchtrainiert und stark wie Tindara und genauso energisch. Als Student hatte er sich auf eine stürmische Affäre mit ihr eingelassen, ehe er entdeckte, dass er sexuelle Erfüllung nur in den Armen eines Mannes finden würde.

„Kommen Sie!“, rief die Frau im olivgrünen Anzug noch einmal und winkte ihnen von oben her hektisch zu. Gleichzeitig baute sie sich breitbeinig auf der Felsspitze auf, sodass sie auch vom Wasser aus zu sehen sein musste.

Und tatsächlich zeigte ihr Auftritt Wirkung, wie Kasimir bemerkte. Der Bootsführer drehte ab, beschrieb eine enge Kehre und fuhr rasch hinaus aufs offene Meer.

„Kommst du, Kasi?“, fragte Kim, der den Fuß schon auf der zweiten Treppenstufe hatte.

Von dem Boot hatte Kim wohl gar nichts mitbekommen. Und daher auch nicht von der Gefahr, die von der Person am Steuer möglicherweise ausgegangen war.

„Haben Sie das gesehen?“, erkundigte sich Kasimir außer Atem, als er neben Tindara angekommen war. „Das Boot. Jetzt nimmt es Reißaus.“ Nachdem sie nicht gleich antwortete, schob Kasimir nach: „Haben Sie deshalb nach uns gerufen? Weil Sie die Person im Boot als Bedrohung gesehen haben?“

„Wer bedroht jemanden?“, fragte Kim, als auch er schnaufend eintraf.

„Der Mann auf dem Boot.“ Kasimir streckte die Hand nach der kaum noch sichtbaren Bugwelle aus. „Sieh doch!“

„Meinst du wirklich?“ Kim legte die Handkante an die Stirn und zwinkerte in die untergehende Sonne.

„Er hatte hier nichts verloren, das ist Privatgrund“, stellte Tindara kategorisch fest und kreuzte die Arme vor der Brust.

„Vielleicht hatte er sich nur verfahren?“, meinte Kim. „Ich glaube nicht, dass es Grund zur Panik gibt.“

„Wir können nicht sicher sein. Ich finde, die anderen sollten davon wissen“, erklärte Kasimir alarmiert.

Kim nickte. „Einverstanden. Sagen wir es ihnen.“

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags

Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.

Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.

Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.

Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.

Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.

Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.