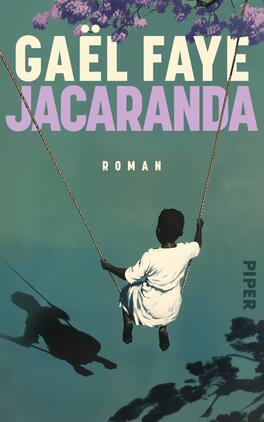

Produktbilder zum Buch

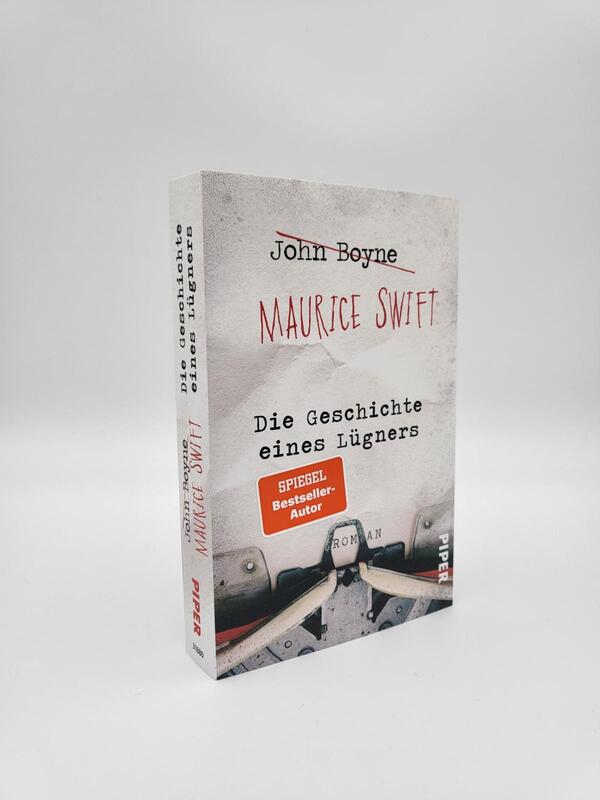

Die Geschichte eines Lügners

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:

info@piper.de

Piper Verlag GmbH

Georgenstraße 4

80799 München

„Raffinierte Geschichte, schmerzhaft schön!“

emotionBeschreibung

„Ein brillant geschriebener Roman, der einem in seiner Gnadenlosigkeit den Atem stocken lässt.“ WDR2

Maurice Swift ist Schriftsteller. Er kann brillant erzählen, doch ihm fehlen die Geschichten. In Westberlin trifft er auf sein Idol, Erich Ackermann, der gerade mit einem großen Literaturpreis ausgezeichnet wurde. Ackermann verfällt dem Charme des jungen Mannes, der sich für alles, was er sagt, interessiert. Er nimmt ihn mit auf Lesereise durch Europa und erzählt ihm sein Geheimnis. Es ist diese Geschichte, für die Maurice endlich als Autor gefeiert wird. Und die Ackermanns Karriere beendet.…

„Ein brillant geschriebener Roman, der einem in seiner Gnadenlosigkeit den Atem stocken lässt.“ WDR2

Maurice Swift ist Schriftsteller. Er kann brillant erzählen, doch ihm fehlen die Geschichten. In Westberlin trifft er auf sein Idol, Erich Ackermann, der gerade mit einem großen Literaturpreis ausgezeichnet wurde. Ackermann verfällt dem Charme des jungen Mannes, der sich für alles, was er sagt, interessiert. Er nimmt ihn mit auf Lesereise durch Europa und erzählt ihm sein Geheimnis. Es ist diese Geschichte, für die Maurice endlich als Autor gefeiert wird. Und die Ackermanns Karriere beendet. Doch Maurice ist schon auf der Suche nach dem nächsten Stoff …

John Boyne erzählt von der verführerischen Macht des Vertrauens und von einem, der für Ruhm alles tut.

Vom Autor des vielfach ausgezeichneten Romans „Der Junge im gestreiften Pyjama“

„Amüsant, originell – kurz: ein großer Lesespaß!“ ZDF Morgenmagazin

„Ein Roman wie Der talentierte Mr. Ripley, voll von gieriger Täuschungslust“ – New York Post

Über John Boyne

Aus „Die Geschichte eines Lügners“

1 – Westberlin

Von dem Moment meiner Zusage an hatte mich der Gedanke, nach Deutschland zurückzukehren, nervös gemacht. Welche Erinnerungen würden, so viele Jahre nach meinem letzten Besuch, wohl wieder in mir aufsteigen?

Es war der Frühling 1988, das Jahr, in dem das erste Mal von „Perestroika“ die Rede war, ich saß in der Bar des Savoy Hotels in der Fasanenstraße und ließ meine Gedanken um meinen sechsundsechzigsten Geburtstag kreisen, bis zu dem mir nur noch wenige Wochen blieben. Vor mir auf dem Tisch stand eine Flasche Riesling, daneben ein Glas, in dem der Wein [...]

Das könnte Ihnen auch gefallen

Pressestimmen

„›Die Geschichte eines Lügners ist amüsant, originell – kurz: Ein großer Lesespaß!“

ZDF - Morgenmagazin„Ein brillant geschriebener Roman, der einem in seiner Gnadenlosigkeit den Atem stocken lässt.“

WDR 2„Wieder ein großer Wurf.“

Dresdner MorgenpostSpannend, überraschend und kurzweilig und trotzdem auch psychologisch und erzählerisch sehr interessant, wird hier die Geschichte eines Manipulators erzählt, der mit ebenso hinterhältigen, wie unerwarteten Tricks zu dem Ruhm kommt, von dem er tatsächlich denkt, dass er ihm zusteht.

Ricy´s Reading CornerSollte man mich bitten, eine Liste mit Büchern zu erstellen, die man aus meiner Sicht unbedingt mal gelesen haben müsste, so wäre „Die Geschichte eines Lügners“ mit Sicherheit dabei!

ReisswolfblogWas ich John Boyne hoch anrechne ist, dass er seine Geschichte mit einer unnachgiebigen Konsequenz zum Ende bringt, er lässt sich dabei nicht davon abbringen, das Unangenehme und Furchtbare auszuleuchten.

BuchstabentraeumereiBis zum Schluss konnte mich die Geschichte mit ihren Wendungen überraschen. Wer Lust auf einen gelungenen Roman mit einem Protagonist hat, den man so richtig verabscheuen kann, der ist hier genau richtig!

Buchsichten„Raffinierte Geschichte, schmerzhaft schön!“

emotionhr Roman ist die faszinierende Geschichte von Maurice Swift: ein einnehmender junger Mann, Charmeur, Schriftsteller und – ein gewissenloser Hochstapler. Was war Ihre Triebfeder beim Schreiben des Buches?

Ich wollte ein Buch über Ehrgeiz schreiben, eine Eigenschaft, die gut und schlecht sein kann. Die einzige Erfahrung, die ich selbst damit gemacht habe, war in der Welt der Literatur, und in meinen mittlerweile zwanzig Jahren als Schriftsteller habe ich viel darüber gelernt, wie sich Leute verhalten, um ihre Ziele zu erreichen. Die konkrete Idee zum Roman kam mir nach einem persönlichen Erlebnis, das mich ziemlich erschüttert hat. Ein junger Autor hat über ein paar Jahre meine Nähe gesucht und meine Zuneigung zu ihm ausgenutzt, um sich selbst ein Netzwerk aufzubauen. Viele meiner Freunde haben erkannt, was er da tat, sie haben mich auch darauf angesprochen. Aber ich war komplett blind dafür, bis zu dem Tag, als es zu offensichtlich wurde. Ich habe ihn auf sein Verhalten angesprochen, aber er hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, es zu leugnen. Das alles hat mich wirklich verletzt und ich habe mich sehr darüber geärgert, dass ich mich so leicht von jemandem habe vereinnahmen lassen, der „einfach abgezockt genug“ war, wie ein Freund es nannte. Aber ein Schriftsteller kann auch der schlechtesten Erfahrung noch eine positive Seite abgewinnen, also wurde er zur Grundlage für Maurice Swift, den amoralischen Protagonisten in der Geschichte eines Lügners.

Es ist ein Roman über das Vertrauen und seine dunklen Seiten. Maurice Swift erinnert an Patricia Highsmiths Mr. Ripley. Was gefällt Ihnen an diesen Figuren?

Ich habe während des Schreibens wirklich viel über Tom Ripley nachgedacht. Er ist ein amoralischer Typ mit hoffnungslos großen Ambitionen und er glaubt, die Welt hätte ihm nicht die gleichen Chancen gegeben, die andere haben. Und Maurice geht es ganz genauso. Für den Leser ist es spannend zu verfolgen, wie jemand sein Leben auf eine so heimtückische, selbstgerechte Art und Weise leben kann. Man fragt sich ununterbrochen, ob er wohl irgendwann erwischt wird, ob er die Konsequenzen für seine Taten übernehmen muss. Aber häufig wollen wir, dass der Anti-Held möglichst lange durchkommt, einfach weil es sehr unterhaltsam ist.

Die Geschichte eines Lügners spielt in der Welt der Literatur, der Bücher und der Verlage. Auf jeder Seite atmet man die Luft dieser Welt. Wie viel Ihrer eigenen Erfahrung steckt in diesem Roman?

Ich habe das Glück, dass ich seit zwanzig Jahren viel Zeit damit verbringe, auf Literaturfestivals zu fahren, mich mit Schriftstellern und Lektoren zu unterhalten, mit Verlegern und Leuten, wie mir, die eine große Leidenschaft für Bücher haben. Viele dieser Erfahrungen und Erlebnisse haben Eingang in den Roman gefunden. Ich liebe diese Branche, aber sie hat, wie jede Branche, ihre ganz eigenen Probleme. Und ich habe in all den Jahren viele Autoren kennengelernt, deren Verhalten nun in Maurice Swifts Person zusammenläuft. Aber ich verstehe den Roman eher als eine Satire der literarischen Welt als eine Verurteilung.

Die erste Bewertung schreiben