Produktbilder zum Buch

Die perfekte Freundin

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:

info@piper.de

Piper Verlag GmbH

Georgenstraße 4

80799 München

„Ein Buch, bei dem niemand außer der Leserin gewinnt. Superkluge Unterhaltung!“

myselfBeschreibung

Was, wenn die alten Freunde nicht zur neuen Partnerin passen?

Weston liebt Paige, doch als es ans Heiraten geht, verlangt sie von ihm ein Opfer. Er soll sich von seiner langjährigen Freundin – und Ex-Flamme – Jillian lossagen, die Paige schon immer etwas zu einnehmend, zu schillernd, kurz: zu gefährlich fand. Weston setzt sich zur Wehr. Aber beweist das nicht, dass Paige mit ihrer Forderung ins Schwarze trifft?

Lionel Shrivers entwaffnender Beziehungsroman über Eifersucht, Vereinnahmung und Vertrauen greift eine Geschichte auf, die so alt ist wie die Liebe selbst. Die Orange-Prize-Autorin…

Was, wenn die alten Freunde nicht zur neuen Partnerin passen?

Weston liebt Paige, doch als es ans Heiraten geht, verlangt sie von ihm ein Opfer. Er soll sich von seiner langjährigen Freundin – und Ex-Flamme – Jillian lossagen, die Paige schon immer etwas zu einnehmend, zu schillernd, kurz: zu gefährlich fand. Weston setzt sich zur Wehr. Aber beweist das nicht, dass Paige mit ihrer Forderung ins Schwarze trifft?

Lionel Shrivers entwaffnender Beziehungsroman über Eifersucht, Vereinnahmung und Vertrauen greift eine Geschichte auf, die so alt ist wie die Liebe selbst. Die Orange-Prize-Autorin arbeitet sich brutal ehrlich und doch humorvoll am wackeligen Konzept Freundschaft ab – und brilliert darin, das unweigerliche Spiel aus Anziehung und Abneigung unter dem literarischen Mikroskop zu sezieren.

Eine grandios zugespitzte Dreiecksgeschichte, die jedem aus der Seele spricht!

„Ein kurzes, brutales Juwel von einem Roman.“ Evening Standard

„Lionel Shriver hat ein fesselndes Psychostück geschrieben, bei dem Sie zweifeln werden, auf welcher Seite Sie stehen.“ Barbara

„Diese Frau kann einfach keinen Satz schreiben, der nicht intelligent wäre ... Lionel Shriver hat den Blick eines John Updike oder einer Patricia Highsmith.“ The Time

Über Lionel Shriver

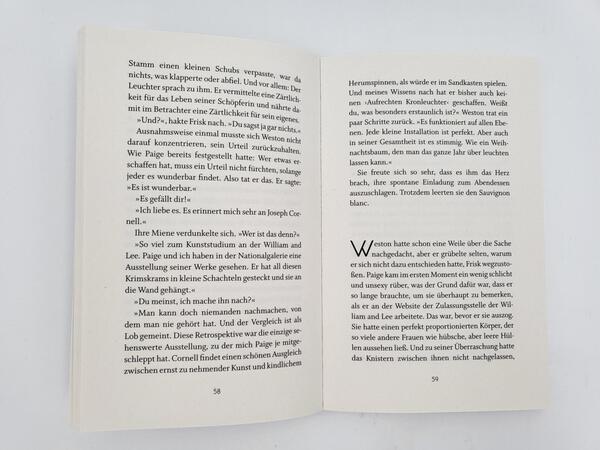

Aus „Die perfekte Freundin“

Es verwirrte Jillian Frisk, abgelehnt zu werden. Doch offenbar verwirrte es sie nicht genug, denn wenn sie so darüber nachdachte, war sie ständig versucht, den Standpunkt ihrer Verleumderin einzunehmen. Immer war es eine andere Frau, und vielleicht hatte das für sich genommen schon etwas zu bedeuten, etwas nicht besonders Erfreuliches. Neulich jedenfalls war ihr die Aversion einer Frau aufgefallen, und jetzt fühlte sie sich unwohl, war ratlos und verstört, ja sogar ein wenig ängstlich. Gelähmt. In Anwesenheit ihrer Verleumderin spürte sie das dringende Bedürfnis zu [...]

Das könnte Ihnen auch gefallen

Pressestimmen

„Großartig erzählt von Lionel Shriver, die aus einer solchen Story ein psychodramatisches Meisterstück macht.“

NDR Kultur „Neue Bücher“„Große Gefühle, virtuos und treffend seziert.“

Hörzu„Ein schmales Buch nur, aber von flirrender Spannung.“

Focus„Die Geschichte ist uralt: Die Neue mag die Ex nicht, zumal diese noch die beste Freundin des Mannes ist. Lionel Shriver verdichtet das in ihrer atemberaubend rasanten Novelle zu einem Bravourstück darüber, zu welchen Gemeinheiten vermeintlich zivilisierte Menschen fähig sind.“

Brigitte Woman„In ›Die perfekte Freundin‹ lotet Lionel Shriver clever aus, was eigentlich die Freundschaft zwischen Mann und Frau ausmacht.“

Brigitte„Lionel Shriver hat ein fesselndes Psychostück geschrieben, bei dem Sie zweifeln werden, auf welcher Seite Sie stehen.“

Barbara„Eine wirklich gut durchdachte Dreiecksgeschichte, die nicht mal im Ansatz ein Krimi ist, aber trotzdem so spannend.“

Neue Presse„Ein Buch, bei dem niemand außer der Leserin gewinnt. Superkluge Unterhaltung!“

myself

Die erste Bewertung schreiben