Die Seifenmanufaktur – Der Duft des Neubeginns (Die Seifenfabrikantin 2) Die Seifenmanufaktur – Der Duft des Neubeginns (Die Seifenfabrikantin 2) - eBook-Ausgabe

Roman

— Eine mitreißende Familiensaga-Trilogie aus Deutschland um 1900Die Seifenmanufaktur – Der Duft des Neubeginns (Die Seifenfabrikantin 2) — Inhalt

Duftende Seifen und das Schicksal einer Familie

1904 zerstört ein Brand fast alle Gebäude der Seifenmanufaktur, die von Hannas Sohn Anton geführt wird. Nur durch das Vermögen seiner Verlobten Helen kann Anton den Familienbetrieb am Laufen halten. Nach der Hochzeit widmet sich Helen dem Wiederaufbau. Dank ihres Unternehmergeistes werden die Seifen weithin bekannt und die Manufaktur übersteht den Ersten Weltkrieg. Helens Ehe gerät indes in eine schwere Krise, als sie herausfindet, dass Anton eine Affäre hatte, aus der eine Tochter hervorgegangen ist. Die Seifenmanufaktur floriert, doch kann Helen ihr privates Glück noch retten?

Gefühlvoll, dramatisch, atemberaubend – der zweite Band der mitreißenden Saga um die wechselvolle Geschichte einer Seifensiederei im 19. und 20. Jahrhundert!

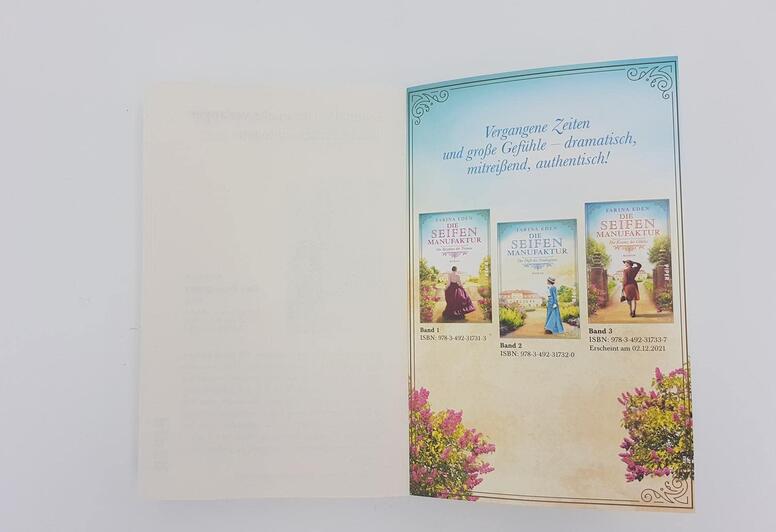

Band 1: Die Seifenmanufaktur – Die Rezeptur der Träume

Band 2: Die Seifenmanufaktur – Der Duft des Neubeginns

Band 3: Die Seifenmanufaktur – Die Essenz des Glücks

Leseprobe zu „Die Seifenmanufaktur – Der Duft des Neubeginns (Die Seifenfabrikantin 2)“

Prolog

Ansbach, Montag, 2. Juni 1872

Sie erkannte den Mann sofort. Aus einer anderen Zeit, einem anderen Leben. Einem Leben, das sich längst nicht mehr wie ihr eigenes anfühlte.

Mit klopfendem Herzen blieb sie stehen und wandte ihren Blick ab, doch dieser kurze Moment des Verschnaufens würde ihr nicht helfen. In der Hoffnung, dass sie so unerkannt blieb, zog sie ihre Haube tief ins Gesicht und steckte die Haare, die herausgerutscht waren, wieder darunter.

Es war sinnlos, jetzt darüber nachzudenken, warum die Aufseherin ausgerechnet sie geschickt hatte, um [...]

Prolog

Ansbach, Montag, 2. Juni 1872

Sie erkannte den Mann sofort. Aus einer anderen Zeit, einem anderen Leben. Einem Leben, das sich längst nicht mehr wie ihr eigenes anfühlte.

Mit klopfendem Herzen blieb sie stehen und wandte ihren Blick ab, doch dieser kurze Moment des Verschnaufens würde ihr nicht helfen. In der Hoffnung, dass sie so unerkannt blieb, zog sie ihre Haube tief ins Gesicht und steckte die Haare, die herausgerutscht waren, wieder darunter.

Es war sinnlos, jetzt darüber nachzudenken, warum die Aufseherin ausgerechnet sie geschickt hatte, um die Kleider zu holen, und nicht eine der anderen Waschfrauen. Ob sie wollte oder nicht, sie musste diesen Moment überstehen, denn sie war bereits entdeckt worden und konnte schlecht in Panik davonrennen.

Sie zerrte den Leiterwagen über das Kopfsteinpflaster. Die Kirchturmuhr hatte noch nicht einmal acht geschlagen, und für Anfang Juni war der Morgen empfindlich kalt. Trotzdem schwitzte sie, dabei lag die wirklich schwere Arbeit im dampfend heißen Waschhaus noch vor ihr.

„Da sind Sie ja.“ Der Mann stand auf den Eingangsstufen des Gasthofes Schwarzer Bock und winkte sie mit ausladenden Armbewegungen zu sich. Seine Stimme war ein wenig tiefer, als sie sie in Erinnerung hatte, die Haare aber vom gleichen strohigen Gelb. Beim Näherkommen erkannte sie auch die vorwitzigen Sommersprossen, die ihr schon damals gefallen hatten, auch wenn sie das nie zugegeben hatte.

„Sie haben nach einer Wäscherin schicken lassen?“ Sie senkte den Blick in der Hoffnung, unerkannt zu bleiben.

„Ich bitte vielmals um Verzeihung“, antwortete er. „Unter normalen Umständen würde ich selbst das Waschhaus aufsuchen und Ihnen nicht einen solchen Weg aufhalsen. Doch ich habe wichtige Termine mit Beamten des Norddeutschen Postbezirkes wahrzunehmen.“

Natürlich. Er war schon vor vier Jahren dabei gewesen, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Er hatte immer davon gesprochen, dass es ihm mit einer solch respektablen Aufgabe ganz sicher gelingen würde, in bessere Kreise aufzusteigen.

„Sie müssen sich nicht erklären“, murmelte die Waschfrau. „Es ist mir eine Ehre, zu Diensten zu sein.“ Sie deutete einen Knicks an und nahm einen gut gefüllten Leinensack entgegen.

Noch ehe sie sich abwenden konnte, beugte sich der Mann leicht nach vorn und versuchte, ihr ins Gesicht zu sehen.

„Wir kennen uns doch.“ Er riss ihr den Sack wieder aus den Händen und belud den Leiterwagen selbst, ganz so, als wäre ihm gerade aufgegangen, dass sie niemand war, der anderer Leute Kleidersäcke schleppen sollte.

„Sie müssen mich mit jemandem verwechseln“, unterbrach ihn die Wäscherin sofort. „Ich habe Ansbach noch nie verlassen.“ Das war zwar eine glatte Lüge, jedoch der leichteste Weg, um ihn zum Schweigen zu bringen.

„Ich könnte schwören …“ Obwohl er davon absah, das Thema zu vertiefen, verrieten seine in die Hüften gestemmten Fäuste, dass er ihr nicht glaubte. Zum Glück war er höflich genug oder auch selbst zu verlegen, um sie noch weiter zu bedrängen. „Wann darf ich die Wäsche zurückerwarten?“

„Zum Ende der Woche, denke ich.“

Er seufzte und wedelte ablehnend mit den Händen. „Ich bin leider wie so häufig spät dran und habe nur noch Garnituren für die nächsten zwei Tage.“

„Verstehe. Für einen entsprechenden Aufpreis kann ich mich darum bemühen, dass Ihr Auftrag den weniger dringlichen vorgezogen wird. Heute ist Montag. Bis Mittwoch könnte ich zumindest einen Teil Ihrer Kleidung fertigstellen. Sollte das Wetter nicht mitspielen, dürfte es allerdings schwierig werden, die Wäsche zu trocken. Zu den üblichen Leistungen zählen Waschen, Trocknen, Bleichen, Stärken und Bügeln. Wünschen Sie sonst noch etwas?“

„Das wäre dann alles, danke.“

Mit dem Unterarm wischte sie sich die Schweißperlen von der Stirn und lief zurück zum Waschhaus. Ihre Gedanken schweiften in die Vergangenheit, und Schwermut und Kummer holten sie ein. Vier Jahre waren ins Land gegangen, seit sie ihrer Heimatstadt und den wenigen Menschen, die ihr wirklich etwas bedeutet hatten, den Rücken gekehrt hatte. Inzwischen verstand sie längst nicht mehr, wer sie damals gewesen war und warum sie Hanna und Sophie das Leben so schwer gemacht und deren Glück fast zerstört hatte. Sie war dankbar dafür, dass ihre gemeinen Ränkespiele nicht von Erfolg gekrönt waren und dass beide Frauen ihre Intrigen halbwegs folgenlos überstanden hatten. Sophie hatte ihren Bruder Theodor bereits im Jahre 1866 geehelicht, und zu Beginn des Jahres 1868 hatten sich auch Louis und Hanna verlobt. Etwa zu dieser Zeit hatte sie erfahren, dass sie ein Kind unter dem Herzen trug, ein uneheliches Balg von einem Mann, den sie kaum kannte und der längst fort war. Diese Tatsache hatte ihr Schicksal besiegelt: Sie hatte die Heimat verlassen.

Sie ließ den Griff des Leiterwagens los, bog ihren Rücken durch und mahnte sich zur Eile. Die Aufseherin hasste jede Trödelei. Außerdem würde die Arbeit im Waschhaus sie auf andere Gedanken bringen, und das war dringend nötig, wenn sie nicht noch einmal in dieselbe tiefe Schwermut fallen wollte.

Damals hatte sie die ersten Monate ihrer Schwangerschaft damit zugebracht, die Menschen Rothenburgs zu hassen, allen voran Hanna, Sophie und Louis. Erst die Geburt ihrer Tochter hatte sie weicher werden lassen und dazu geführt, dass sie ihr eigenes Verhalten hinterfragt hatte. Heute wusste sie, dass nicht alle anderen, sondern einzig und allein sie das hartherzige Scheusal gewesen war.

Es hatte Momente in den vergangenen Jahren gegeben, in denen sie davon geträumt hatte, in den Schoß der Familie zurückkehren und sich entschuldigen zu können. Doch diesen Mut hatte sie nie aufgebracht, war sie doch zu dem geworden, was sie selbst stets verachtet hatte: ein gefallenes Mädchen. Es war ausgeschlossen, dass sie ihrer Familie, allen voran ihrem Bruder, einem inzwischen hoch angesehenen Advokaten, eine solche Schande bereiten würde.

Die zwei Jahre mit ihrer Tochter Gertrud waren von Armut und Entbehrungen geprägt gewesen, doch sie wollte heute keine Minute davon missen. Sie konnte aus tiefstem Herzen sagen, dass die Zeit mit ihrem Kind die glücklichste und selbstloseste ihres Lebens gewesen war. Dass ausgerechnet ihr wunderschönes Mädchen vom Würgeengel der Kinder und kurz darauf vom Tod heimgesucht wurde, hatte ihr das Herz gebrochen. Sie war zu einer Frau geworden, die sich ihrem Schicksal ergab und es als das annahm, was es vermutlich auch war: die Ernte dessen, was sie selbst gesät hatte.

In den letzten Jahren hatte sie jede Erinnerung an Rothenburg, ihre Eltern und ihren Bruder verdrängt. Sie war heute ein anderer Mensch, was nicht nur an dem falschen Namen lag, den sie sich zugelegt hatte. Als Wäscherin Barbara schuftete sie tagein, tagaus und verdiente gerade genug, um sich die Miete für ein Zimmer leisten zu können, das nur wenige Schritte vom Waschhaus entfernt lag und das sie sich seit fast zwei Jahren mit Margarethe teilte, die ebenfalls eine Anstellung im Ansbacher Waschhaus hatte.

Jetzt ausgerechnet auf diesen Boten der Vergangenheit zu treffen, war nicht mehr als ein dummer Zufall, eine Laune des Schicksals. Sie würde sich darum bemühen, dass Margarethe oder eine der anderen Frauen ihm die Kleider zurückbrachte, und schon bald würden die schmerzhaften Erinnerungen wieder verblassen.

*

Sie hatte kein Glück. Die Aufseherin bestand darauf, dass sie die Kleider selbst auslieferte. Ihr blieb also nichts weiter übrig, als sich zwei Tage später erneut auf den Weg zum Schwarzen Bock zu machen. Diesmal hatte sie sich allerdings darauf vorbereitet und ein Halstuch umgebunden. Stand sie erst vor ihm, konnte sie Mund und Kinn dahinter verstecken und so hoffentlich verhindern, dass ihre wahre Identität noch einmal zur Sprache kam.

Ihre Sorge war allerdings unbegründet, denn es war die Wirtin, die den Kleidersack entgegennahm. Die rundliche Frau reichte ihr einen Umschlag, dessen Inhalt die Wäscherin mit einem diskreten Blick kontrollierte.

„Er war viel zu großzügig mit dem Trinkgeld“, wetterte die Wirtin, die unverschämterweise nachgezählt haben musste. Sie sah die Wäscherin neugierig an und schien dabei auf ihre Haare zu starren.

„Kann ich sonst noch etwas für Sie tun?“, fragte Barbara mit einem demütigen Knicks.

„Rote Haare. Gut. Dann ist das hier für Sie.“ Die Wirtin drückte ihr ein zusammengefaltetes Blatt Papier in die Hand.

„Ich verstehe nicht?“

„Ich auch nicht. Machen Sie damit, was Sie wollen. Der feine Herr bat mich, Ihnen das zu übergeben, sollte ich rote Locken unter der Haube erkennen. Weitere Erklärungen habe ich nicht für Sie.“

Die Wäscherin nickte und schob das Papier in die Tasche ihrer Schürze. Kurz bevor sie das Waschhaus erreichte, hielt sie es vor Neugier nicht mehr aus. Sie blieb stehen und holte das Blatt wieder hervor.

Ihr erster Eindruck hatte sie nicht getäuscht. Sie hielt einen Artikel aus dem Rothenburger Tagblatt in Händen, der auf den 7. April diesen Jahres datiert war. Schon beim Überfliegen der Schlagzeile blieb ihr die Luft weg. Haltsuchend lehnte sie sich gegen ihr Gefährt und las, was man ihr, in dem offensichtlichen Wissen um ihre wahre Identität, hatte zukommen lassen:

Tödlicher Unfall auf der Kobolzeller Steige in Rothenburg

Besitzer des renommierten Hotels Traube stirbt bei dem Versuch, mit seinem Fuhrwerk ins Tal zu gelangen.

Die Waschfrau presste ihre Hand gegen den Mund und schnappte entsetzt nach Luft. Der Mann, um den es hier ging, war niemand anderes als ihr Onkel Ludwig Traub. In reißerischer Ausführlichkeit berichtete der Schreiber, was vorgefallen war: Lang anhaltende Nässe hatte das Seil, mit dem Personenfuhrwerke aus Sicherheitsgründen an einer Hauswand befestigt und langsam ins Tal gelassen wurden, erst völlig durchweicht, spät einsetzender Nachtfrost hatte dann dazu geführt, dass das Seil brüchig geworden und unter der Last des Pferdekarrens gerissen war. Unkontrolliert hatte das Gefährt bergab an Fahrt aufgenommen. Das Pferd, das mit dieser Geschwindigkeit nicht hatte mithalten können, war vom Wagen überrollt worden.

Ihr Onkel wurde dabei vom Kutschbock geschleudert und war auf dem Kopfsteinpflaster aufgeschlagen. Für ihn und das Tier kam jede Hilfe zu spät. In einem letzten Satz wies der Schmierfink nicht ohne Schadenfreude darauf hin, dass dieses Unglück möglicherweise das Ende des Hotels bedeuten könnte, da die Eheleute keine direkten Nachkommen hatten und die Witwe nun in tiefer Trauer gefangen war.

Barbara starrte auf das Papier und kam erst wieder zu sich, als ihre eigenen Tränen auf das Blatt tropften und die Druckerschwärze verschmierten. Mit dem Ärmel wischte sie sich über die Wangen, knüllte den Zeitungsartikel zusammen und stopfte ihn zurück in ihre Tasche.

Sie dachte an ihre Eltern, und ein eisiger Schauer kroch ihr vom Nacken über die Schultern bis in die Fingerspitzen. Ihr Vater Christian verdankte seine Anstellung und damit das auskömmliche Leben, das er Weib und Kindern hatte bieten können, einzig und allein Ludwig Traub. Bei der Vorstellung, dass schon bald jemand die Geschicke des Hotels leiten würde, der möglicherweise keine Verwendung für ihren Vater hatte, wurde ihr schwer ums Herz. Sie konnte und wollte sich nicht vorstellen, dass dieses wunderschöne und mondäne Hotel in Zukunft nicht mehr im Besitz der Familie sein würde. Ihr Bruder kam ihr in den Sinn. Doch seine Leidenschaft für die Jurisprudenz war viel zu ausgeprägt. Er würde seine Arbeit als Advokat und seine wohltätigen Ambitionen kaum aufgeben, um ein Hotel zu leiten.

Während sie den Karren wieder in den Unterschlag hinter dem Waschhaus zerrte, liefen ihr die Tränen. Wie gern hätte sie sich eingeredet, dass ihr das eben Gelesene gleichgültig war, doch das war es nicht. Ihr Magen verkrampfte sich, und weil sie das Gefühl hatte, nicht genug Luft zu bekommen, atmete sie hektisch. Sie sollte ihre Habseligkeiten packen, sich auf den Weg nach Hause machen und ihrer Familie, allen voran ihrer Tante und ihrer Mutter, in dieser schweren Stunde zur Seite stehen. Doch auch nach all der Zeit war ihre Scham noch immer größer als ihr Heimweh. Sie würde wohl niemals mehr den Mut aufbringen, nach Rothenburg zurückzukehren.

1

Sonntag, 31. Mai 1903

Helen

Auf den tosenden Applaus war Helen nicht vorbereitet. Sie stand auf der Bühne des Kaisersaals zwischen all den anderen Darstellern, ihr Herz schlug dröhnend im Rhythmus der klatschenden Hände, und sie konnte nicht aufhören zu lachen. Links von ihr griff jemand nach ihrer Hand und bedeutete ihr, das Gleiche mit ihrem Nebenmann zu tun. Kurz darauf verbeugten sie sich alle ein letztes Mal, dann fiel der Vorhang.

Helen setzte sich auf die Holzbank, die in der Garderobe für die Schauspieler aufgestellt worden war. Ruhig atmete sie ein und aus und wartete darauf, dass ihr Puls sich beruhigte. Das Lächeln verschwand trotzdem nicht aus ihrem Gesicht.

Nach all der Aufregung und Nervosität, die ihr bereits Tage vor ihrem Auftritt den Schlaf geraubt hatten, ertrank sie nun förmlich in einem Meer aus Glücksgefühlen.

Sie erinnerte sich noch genau daran, wie sie selbst zum ersten Mal unter den Zuschauern gesessen hatte. Es war die Pfingstaufführung des Jahres 1893, und sie war gerade zehn Jahre alt gewesen. Schon damals hatte sie sich in ihrer kindlichen Begeisterung geschworen, irgendwann eine Rolle im Meistertrunk zu spielen.

Und genau dieser Wunsch war heute in Erfüllung gegangen. Sie wäre auch mit einer Statistenrolle zufrieden gewesen, doch nach den ersten zwei Proben hatte man ihr die weibliche Hauptrolle übertragen. Mit großem Eifer hatte sie den Text der Bürgermeisternichte Magdalena Hirsching auswendig gelernt und wochenlang vor sich hin gemurmelt. Der minutenlange Applaus und die Menschen, die sich dabei von ihren Stühlen erhoben hatten, war all die Mühen wert gewesen. Helen wusste, dass sie auch im nächsten Jahr wieder mitspielen würde, sollte das Festspielkomitee sie darum bitten.

Sie verschwand hinter einem der provisorischen Vorhänge, zog ihr Kostüm aus, schlüpfte in Bluse und Hose und seufzte. Der Beifall, in dem sie sich eben noch gesonnt hatte, würde verstummen, wenn die Zuschauer sie erst in diesem Aufzug sahen, doch damit konnte sie leben.

Die Lästereien der Tauberstädter ob ihrer Kleidung würde sie genauso ignorieren wie die entsetzten Blicke, die sie mit ihrer neuesten Errungenschaft auf sich zog. Ohnehin kam keine der gehässigen Bemerkungen auch nur annähernd an die ausufernden Kämpfe heran, die sie mit ihrer Mutter Henriette hatte ausfechten müssen.

„Wir sind die Eigentümer des Hotels Traube. Unser Name zählt etwas in diesem Ort. Kleide und benimm dich gefälligst deiner Stellung entsprechend“, hatte sie gezetert.

„Ich trage Hosen, weil ich sonst stürzen würde.“ Die Erklärung hatte ihre Mutter nicht verstanden. Im Nachhinein war Helen klar geworden, dass es schonendere Wege gegeben hätte, sie auf ihr neues Gefährt vorzubereiten. Auf ihre Nachfrage, was das bedeuten würde, hatte sie sie in den Innenhof des Hotels gebeten. Aus Neugier war auch ihr Vater mit hinausgelaufen.

„Im Rock könnte ich wohl kaum damit fahren.“ Stolz hatte Helen auf ihr neues Niederrad gezeigt, das sie gegen die Hauswand gelehnt hatte.

Die Reaktion ihres Vaters war eine Erleichterung für Helen gewesen. Er war in schallendes Gelächter ausgebrochen, hatte dann mit hochgezogener Augenbraue seine Gemahlin angesehen und auf das Donnerwetter gewartet, das unvermeidlich war.

„Du findest das witzig?“ Henriette warf ihrem Gatten einen vernichtenden Blick zu und wandte sich dann an Helen. „Willst du mich ins Grab bringen?“, fauchte sie. „Hosen und ein Fahrrad? Vielleicht schneiden wir gleich noch deine wunderschönen Locken kurz? Ich weiß nicht, warum du mir so etwas antust. Auf diesem affigen Gestänge auf Rädern wirst du mir nicht unter die Leute gehen.“ Sie wandte sich an Helens Vater. „Ich weiß genau, was du jetzt tun wirst.“

„Ich werde etwas tun?“

„Aber ja. Du nimmst den Einspänner, packst deine Tochter und dieses Drahtding ein und bringst es zurück.“

„Nein.“ Helen hatte nur dieses eine Wort gesagt, doch es hatte dazu geführt, dass ihre Mutter fast zwei Wochen nicht mehr mit ihr gesprochen hatte.

Henriettes Versuch, ihren Mann auf ihre Seite zu ziehen, war erfolglos geblieben. „Du kannst ihr nicht vorschreiben, was sie mit ihrem Geld tut“, hatte er eingewendet. „Sie spricht seit ihrem siebten Lebensjahr davon, einmal wie ein echter Velozipedist durch Rothenburg zu rasen.“

Helen hatte bekräftigend genickt. Sie wusste, dass ihre Mutter ihre Schwärmerei für diese Art der Fortbewegung stets als Kinderei abgetan hatte. Das war sie mitnichten.

Die Ersten, die mit diesem Gefährt die Stadt erobert hatten, waren noch auf Hochrädern gekommen. Eine Fahrt damit grenzte an einen akrobatischen Akt. Inzwischen gab es die weit bequemeren Niederräder. Sie waren weniger gefährlich und die Handhabung ein Kinderspiel.

Helen hatte das Ziel, eines davon zu besitzen, nie aus den Augen verloren, zugestecktes und später im Hotel selbst verdientes Geld gespart und sich schließlich angeschafft, wovon sie so lange geträumt hatte.

Und natürlich hatte sie den Kampf gegen ihre Mutter gewonnen und ihr Gefährt behalten.

Helen stand lächelnd auf. Mit erhobenem Kopf und Beinen, die in Hosen steckten, verließ sie Kaisersaal und Rathaus. Auf der breiten Außentreppe kam ihr Lisbeth entgegen.

„Du warst einfach unglaublich!“, rief sie und riss ihre Freundin an sich. „Mit diesem Talent solltest du auf großen Theaterbühnen stehen!“

„Und meine Mutter endgültig in den Wahnsinn treiben?“, lachte Helen. „Besser nicht.“

„Kommst du später in den Bären? Wir brauchen jede Hand, die wir kriegen können.“

„Aber ja, ich freue mich schon darauf“, antwortete sie und meinte es genau so, wie sie es sagte. Lissis Mutter Sophie, die das Waisenhaus in St. Leonhard leitete, hatte bereits vor Jahren damit begonnen, das Festspielwochenende der Tauberstadt zum Anlass zu nehmen, um auch den Ärmsten der Armen etwas Gutes zu tun. Mithilfe ihrer Tochter und ihres Mündels Jacob versorgte sie die Bedürftigen der Stadt im Gasthaus Bären mit einer warmen Mahlzeit. Die Gelder, die dafür nötig waren, beschaffte ihr Gatte Theodor. Sein tadelloser Ruf reichte bis weit über die Stadtmauern hinaus. Jahr für Jahr bat er die wohlhabenden Rothenburger bei verschiedensten wohltätigen Anlässen zur Kasse und die Armenspeisung im Bären gehörte dazu.

Nachdem sie sich von Lisbeth verabschiedet hatte, lief Helen stadtauswärts. Sie roch das Spektakel, noch bevor sie es sah. Zu den Festspieltagen gehörten neben Meistertrunk und Festumzug auch die Darstellung von Lagerszenen. Es hatte den Anschein, als wäre die gesamte Einwohnerschaft aus der Zeit gefallen. Kostümiert, zu Fuß, zu Pferd und auf bunt geschmückten Wagen zog die schillernde Heerschar durch die Straßen, um sich dann auf den Wiesen vor den Stadtmauern zu versammeln und das Lagerleben des Dreißigjährigen Krieges nachzustellen. Dabei wurde zwischen Galgentor und Klingentor nicht nur gewaltig gezecht, sondern auch Fleisch und Geflügel in übergroßen Töpfen gekocht. Das Kesselfleisch roch appetitlicher, als es aussah, was sicher mit den unzähligen Knoblauchzehen zu tun hatte, die in die Töpfe geworfen wurden. Und so, wie diese Speise angeblich zu einem realistischen Lagerleben gehörte, so gehörte auch ein durch die Straßen wabernder Knoblauchgeruch zu den Pfingsttagen.

Helen legte die flache Hand an die Stirn und sah zum Himmel hinauf. Obwohl das Lager in strahlendem Sonnenschein lag, waren die dunklen Gewitterwolken in einiger Entfernung nicht zu übersehen. Mehr als eine Runde um die Festtagswiese würde ihr nicht bleiben, wenn sie nicht völlig durchnässt im Bären eintreffen wollte.

Gut gelaunt und neugierig schlenderte sie an Zelten und Feuerstellen vorbei. Um eines der Feuer saßen Burschen, die sie nur zu gut kannte: Da waren die Brüder Sebastian, den alle Welt nur Wastl nannte, und Maximilian, die verwöhnten Söhne des Rothenburger Lateinschullehrers Peters. Unter normalen Umständen waren sie zwar laut und kindisch, aber auch witzig und ziemlich schlau. Helen wusste sie zu nehmen. Sie war mit ihnen aufgewachsen und hatte so manches Fest in der Traube Versteck spielend, in späteren Jahren dann scherzend und tanzend mit ihnen zugebracht.

Sollte sie die jungen Männer jetzt beschreiben, würde ihr Urteil allerdings nicht ganz so gnädig ausfallen, denn sie waren sturzbetrunken. Wastl war zwei Jahre älter als Max, trotzdem studierten die Petersbrüder gemeinsam an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie hatten sich den Naturwissenschaften verschrieben und ließen sich nur noch dann in Rothenburg blicken, wenn sie sich von Festen wie dem heutigen feucht-fröhliche Nächte versprachen.

Neben ihnen saß Anton, der Sohn der Schmiegerschen Seifensiederei. Er sah nicht ganz so ramponiert aus wie die Brüder, doch auch er amüsierte sich offenkundig prächtig.

Helen war nun auf einer Höhe mit ihnen. Ihr stand nicht der Sinn nach derben Albernheiten, deswegen vermied sie es, die jungen Männer anzusehen. Leider dachten die drei nicht daran, sie kommentarlos ziehen zu lassen. Wastl entdeckte sie zuerst. Schwankend erhob er sich, gab etwas von sich, das nach „Wenn das nicht unser aller Traumweib Helen ist“ klang, und stimmte grölend Die Gedanken sind frei an. Sein Bruder Max fiel lachend ein. Sie nahmen Anton in ihre Mitte und schunkelten singend und feixend hin und her.

Anton hob entschuldigend beide Hände, doch Helen winkte lachend ab. Immerhin machten sie sich nicht über ihre Hosen lustig – eine Tatsache, die sie ihren benebelten Sinnen zusprach.

Als sie das Ende des Festplatzes erreicht hatte, begann ihr Magen zu knurren. Vor Aufregung hatte sie am Morgen nichts heruntergebracht. Das rächte sich nun. Sie dachte gerade darüber nach, ob sie im Bären oder doch lieber an einem der Essensstände etwas zu sich nehmen sollte, als ihr der Himmel buchstäblich auf den Kopf fiel. Von einer Sekunde auf die nächste schüttete es aus Kübeln, und innerhalb weniger Minuten hatte sich die große Festwiese in eine Schlammgrube verwandelt. Einmal mehr war Helen froh, dass sie Hosen trug.

Sie warf ihre Haare zurück und begann zu laufen. Aus dem Augenwinkel sah sie, dass die Brüder vergeblich versuchten, die schlammige Wiese zu verlassen und auf den befestigten Weg zu gelangen. Sie stolperten über ihre eigenen Füße, rutschten im Schlamm aus und fielen lachend in den Dreck. Das Bild, das die beiden abgaben, war zu köstlich, und Helen konnte sich ein Lachen nicht mehr verkneifen.

„Machst du dich lustig über die beiden Trunkenbolde?“, ertönte eine Stimme neben ihr. Anton hatte sie erreicht, zog im Laufen seine Weste aus und hielt sie schützend über ihrer beider Köpfe. Dankbar griff sie nach einer Ecke der Weste und schnaufte, was nicht nur daran lag, dass sie nun bergauf eilen mussten, sondern auch daran, dass sie nicht aufhören konnte zu lachen. Antons Freunde hatten gerade eingesehen, dass sie kaum nasser oder noch schmutziger werden konnten, und es darum keine Rolle mehr spielte, ob sie sich vor dem Gewitter in Sicherheit brachten oder nicht. An Ort und Stelle setzten sie sich auf die nasse Wiese und griffen nach ihren Bierkrügen.

„Würde mir im Traum nicht einfallen, mich über die Peters-Brüder lustig zu machen“, feixte Helen.

„Nicht einmal dann, wenn sie sich selbst verschuldet zum Narren machen?“ Anton grinste.

„Nicht einmal dann.“

„Schade“, sagte er und setzte eine bedauernde Miene auf. „Dieses herzhafte Lachen ist nämlich wunderschön an dir.“

Helen hatte plötzlich das Gefühl, seinem forschen Blick nicht standhalten zu können. Anton war für sie stets nur der Seifensieder-Sohn gewesen. Freundlich und höflich zwar, aber auch zurückhaltend und distanziert. Dass er jetzt neben ihr herlief, ihr völlig unerwartet ein Kompliment machte und darauf bedacht war, sie vor dem Regen zu schützen, verwirrte sie.

„Soll ich dich nach Hause begleiten?“ Anton brüllte gegen den peitschenden Regen und den heftigen Wind an, der jedes Wort sofort davontrug.

„Zu weit“, entgegnete Helen. „Gehen wir hierhinein.“ Sie deutete auf die Bierhalle, das Stammhaus des Braumeisters Hans Gräber.

Anton hielt ihr die Tür auf. Helen schüttelte ihre nassen Locken und strich Bluse und Hose glatt, was nichts daran änderte, dass sie nass war bis auf die Haut. Sie nahm den Geruch von Braten und frischem Brot wahr und beschloss, ihren Hunger sofort zu stillen.

„Ich muss unbedingt etwas essen“, erklärte sie und fragte dann ohne jede Scheu: „Leistest du mir Gesellschaft?“

Anton strahlte. „Gern.“

Um der gefräßigen Menge, die an diesem Wochenende aus Tauberstädtern und Touristen bestand, Herr zu werden, war die Speisekarte in der Bierhalle zusammengestrichen worden. Wer essen wollte, musste mit der einen Speise vorliebnehmen, die heute aus der Küche kam: Fränkische Schäufele und Knödel. Während sie aßen, kamen immer wieder Menschen an ihren Tisch, um Helen die Hand zu schütteln. Irgendwann hatte auch Anton verstanden, was es mit den Glückwünschen auf sich hatte.

„Du hast im Meistertrunk mitgespielt?“ Ehrfurcht schwang in seiner Stimme mit. „Ich kann nicht glauben, dass ich das verpasst habe!“ Bedauernd verzog er seine Mundwinkel.

„Einer meiner zwei Kindheitsträume“, gab sie zurück.

„Was war der andere?“

Helen sah Anton ruhig an, pikste das letzte Stück Knödel auf ihre Gabel, wischte damit die Bratensoße vom Teller und schob sich den Bissen in den Mund. Während sie kaute, warf sie einen Blick aus dem Fenster. Das Gewitter war inzwischen vorübergezogen. Da sie seine Nähe genoss – eine Tatsache, die sie noch immer nicht ganz einordnen konnte –, antwortete sie mit einer Gegenfrage.

„Hast du noch etwas Zeit? Dann zeige ich es dir.“

Ehe Anton antworten konnte, trat Hans an den Tisch. Helen schätzte den Brauereimeister auf Ende zwanzig. Er war das, was man wohl als gut aussehend beschreiben würde, allerdings hatte er einen Bauchansatz, der darauf schließen ließ, dass er dem eigenen Gerstensaft nicht abgeneigt war. Seine dunklen Haare trug er gescheitelt, der Schnauzbart war sorgsam gezwirbelt und verlieh seinem Gesicht etwas Erhabenes. Seine Späße waren derb, gingen aber bei der weiblichen Kundschaft niemals zu weit. Mit Männern hingegen waren grobe Scherze der Türöffner für ein oft üppiges Trinkgeld.

„Die Nichte des Bürgermeisters. Eben noch auf der Bühne und nun bei mir in der Bierhalle. Ich fühle mich geehrt, liebste Helen.“ Er duzte sie ganz selbstverständlich, so wie er es eben bei all seinen heimischen Gästen hielt. „Ich danke dem Herrn dafür, dass ich in den Genuss kommen durfte, dich heute auf der Bühne zu erleben. Und was bin ich froh, dass ich mir ausgerechnet dieses verschlafene Städtchen für meine Brauerei ausgesucht habe.“ Er sah sie lange an, und Helen stutzte. Er hatte nicht den üblichen leutseligen Ton angeschlagen, sondern schien jedes einzelne Wort ernst zu meinen.

„Dankeschön“, sagte sie unsicher.

„Für den Star des Tages“, er sah Anton kurz an und schob etwas widerwillig „und Begleitung“ hinterher, „geht das Essen heute aufs Haus. Ich würde mich sehr freuen, dich von nun an öfter zu sehen.“

Helen spürte, dass sie errötete. Es war ihr unangenehm, dass er ihr trotz Antons Anwesenheit so offensichtlich den Hof machte, und sie war erleichtert, als Gäste vom Nebentisch nach ihm riefen.

„Gehen wir.“ Anton hatte während des gesamten Gesprächs geschwiegen, doch Helen bildete sich ein, so etwas wie Unwillen aus seiner Stimme herauszuhören.

Sie nickte und schenkte ihm ein strahlendes Lächeln. Anton hatte noch immer kein Wort darüber verloren, dass sie in Hosen steckte.

Nun würde sich herausstellen, was er von einer Frau hielt, die sich wie ein Mann auf ein Rad schwang. Helen war nervös. Sie erkannte in diesem Moment, dass ihr plötzlich wichtig war, was Anton Schmieger von ihr hielt.

2

Sonntag, 31. Mai 1903

Anton

Das Essen war die Rettung gewesen, denn der Alkoholnebel verschwand langsam aus Antons Kopf. Wenn er gewusst hätte, welchen Verlauf dieser Tag nehmen würde, hätte er sich beim Trinken zurückgehalten, doch sein Plan für heute war ein völlig anderer gewesen. Er hatte sich auf Sebastian und Max gefreut, kamen sie doch inzwischen immer seltener zu Besuch in die Heimat. Zu dritt hatten sie sich als Laiendarsteller für das Feldlager gemeldet, denn das bedeutete unbegrenzten Zugang zu Bier. Die Pfingsttage waren eben Ausnahmezustand in der Stadt, und den wussten vor allem die jungen Leute zu nutzen.

Doch dann war Helen in diesem seltsamen Aufzug ins Tal geschlendert und er hatte die Augen nicht von ihr abwenden können. Ihre langen Beine steckten in Pluderhosen, deren Bündchen kurz unter dem Knie endete und schlanke Waden in Strümpfen freigaben. Das weite Beinkleid täuschte nicht darüber hinweg, wie zierlich die Hotelierstochter war. Ihre Bluse hatte sie in die Hose geschoben, und der eng geschnallte Gürtel betonte ihre schmale Taille. Die roten Locken, die sie eindeutig ihrer Mutter zu verdanken hatte, waren nur zur Hälfte am Oberkopf zusammengebunden.

Er hatte versucht, sich einzureden, dass seine plötzliche Verzückung wohl dem Bier geschuldet war. Doch sein Kopf war längst klarer, und er konnte sich noch immer nicht sattsehen an ihrem Anblick.

Dabei half es auch nicht, dass er sich Evas Gesicht ins Gedächtnis rief. Er war seit Kindertagen mit ihr befreundet und immer davon überzeugt gewesen, dass er die Tochter des Rothenburger Krämers irgendwann heiraten würde. Ihre und seine Eltern mochten sich, und auch die Verbindung beider Geschäfte würde für alle Beteiligten von Vorteil sein. Warum also lief er nun neben Helen her und hatte das Gefühl, der Boden unter ihm würde schwanken? Und warum störte es ihn, wenn jemand wie Hans Gräber offenkundig seine Verzückung für sie ausdrückte?

Anton mahnte sich zur Ruhe. Helen würde ihm etwas zeigen, und danach würden sie wieder ihrer Wege gehen. Nicht mehr und nicht weniger.

Sie liefen durch überfüllte Straßen, vorbei an lachenden und völlig durchnässten Menschen, und obwohl ihm auffiel, dass seine Begleiterin immer wieder kritisch beäugt wurde, fühlte er sich wohl in der Gegenwart dieser selbbewussten, schönen Frau.

„Da wären wir.“

Sie standen vor der Turnhalle, in der Festspieltouristen ihre Fahrräder unterstellten, und Anton verstand nicht recht. „Und hier möchtest du mir etwas zeigen?“

Anstelle einer Antwort lächelte sie, griff nach seiner Hand und zog ihn hinter sich her in die Halle. Ihre Hand zu spüren, machte ihn zwar nervös, gleichzeitig begeisterte ihn die Tatsache, dass sie überhaupt keine Berührungsängste zu haben schien. Mit großen Schritten lief sie vorbei an unzähligen Rädern und blieb dann vor einem davon stehen.

„Das ist meins.“

„Ist nicht wahr!“

So wie sie ihren Stolz nicht verstecken konnte, gelang es ihm nicht, seine Überraschung zu verbergen. Eva wäre nie im Traum eingefallen, in aller Öffentlichkeit nach seiner Hand zu greifen – allenfalls hakte sie sich bei ihm unter. Von Hosen und eigenem Fahrrad ganz zu schweigen. Er hätte sich gern eingeredet, dass ihm ihre Offenheit zu weit ging, doch das Gegenteil war der Fall: Helen überraschte ihn an diesem Tag, und genau das faszinierte Anton.

Er hätte sie gern gefragt, wie sie auf nur zwei Rädern das Gleichgewicht halten konnte, doch natürlich war diese Frage dumm. Er hatte Augen im Kopf und sah selbst, dass die Velozipedisten von Jahr zu Jahr mehr wurden. Die Tatsache, dass er bisher nur Männer auf den Zweirädern gesehen hatte, bedeutete wohl kaum, dass Frauen dazu nicht in der Lage waren.

„Willst du es ausprobieren?“

Antons erster Impuls war Abwehr, doch dann packte ihn der Ehrgeiz. Er wollte vor Helen nicht als Feigling dastehen, auch wenn er nicht glaubte, dass diese unbekümmerte Frau solche Gedanken hegte.

„Ich weiß nicht“, antwortete er zögernd. „Bisher habe ich es noch nie versucht.“

„Dann wird’s Zeit! Es sei denn, der Vormittag auf der Wiese ist dir mit all dem Bier zu Kopf gestiegen.“ Helen machte einen Schritt auf ihn zu, sah zu ihm auf und zog neckisch ihre Augenbrauen in die Höhe, während sie auf seine Reaktion wartete.

„Oder hast du etwa Angst?“ Ihr Gesicht war seinem so nah, dass er nicht nur ihre hübschen Sommersprossen auf der Nase, sondern auch ihre Augenfarbe erkennen konnte. Es war eine unergründliche Mischung aus Blau und Grün, und er sah neben den dunklen Sprenkeln auch den Schalk darin funkeln.

„Wohl kaum“, gab er zurück und stupste ihr, ohne darüber nachzudenken, mit dem Zeigefinger gegen die Nasenspitze.

„Brauchst du auch nicht“, gab sie sich gönnerhaft. „Ich halte dich und sofern du fallen solltest, verspreche ich dir hoch und heilig, dass ich dich auch wieder aufhebe und falls nötig verarzte.“ Sie gluckste leise und griff nach dem Lenker ihres Rades.

„Zu gütig, danke“, brummte Anton. Sein Herzschlag beschleunigte sich, und er wusste, dass das nicht nur daran lag, dass er sich gleich todesmutig auf dieses Drahtgestell schwingen würde. Es lag an Helen. Sie rief eine Nervosität in ihm hervor, die er so noch nicht erlebt hatte. Sein Magen rebellierte, und in diesem Augenblick hätte er Stein und Bein schwören können, dass er nie wieder etwas würde essen können. Zumindest nicht, solange diese Frau in seiner Nähe war.

Sie traten in nun wieder strahlenden Sonnenschein hinaus, und Helen schob das Gefährt hinter die Halle, wo es eine freie Fläche gab, die während der alljährlichen Feier des Turnervereins als Festplatz diente.

„Bereit?“

Er nickte, obwohl ihm genau jetzt eher nach Davonlaufen zumute war. „Machst du es mir erst einmal vor?“, bat er, um Zeit zu schinden und seinen Puls unter Kontrolle zu bringen. Dann beobachtete er sie dabei, wie sie aufstieg. Dazu setzte Helen ihr linkes Bein auf ein Pedal und schwang das rechte hinten über den Sattel, ganz so, als würde ein Reiter auf sein Pferd steigen. Dummerweise hatte ihr Rad keine vier Beine. Er würde selbst dafür sorgen müssen, dass er nicht umfiel, und das gelang nur, wenn er sofort losstrampelte. Doch wie sollte das funktionieren, wenn er noch nicht einmal das Gleichgewicht halten konnte?

„Du denkst zu viel!“, rief Helen, die sein Schweigen zu deuten wusste. In Form einer Acht fuhr sie immer wieder um ihn herum, als wäre das alles ein riesengroßer Spaß und die einfachste Sache der Welt.

„Das sieht so leicht aus bei dir“, sagte er, als sie vor ihm zum Stehen kam. „Und es erklärt deine Kleiderwahl“, schob er grinsend hinterher.

Helen nickte. „Lange Röcke verfangen sich in Rad oder Kette, glaub mir, das herauszufinden, war sehr schmerzhaft.“

Sie warf ihre roten Locken über die Schulter und verzog das Gesicht, als spürte sie den Schmerz vom Sturz noch heute. „Schau her“, bat sie, deutete auf die Lenkstange und zeigte auf einen weiteren Hebel. „Damit bremst du. Siehst du, dieser Klotz drückt auf das Vorderrad und bringt dich zum Stehen.“

Anton nickte, obwohl ihm tausend Fragen durch den Kopf schwirrten: Wie sollte er den Lenker halten und gleichzeitig den Bremsgriff betätigen? Was, wenn er nicht rechtzeitig zum Stehen kam und gegen die Hallenwand fuhr? Und wie – um alles in der Welt – hielt man auf diesem wackligen Ding das Gleichgewicht?

„Stell dich erst einmal über das Rad.“

Er kam ihrer Bitte nach.

„Und nun setz dich. Und sobald du so weit bist, gibst du dem Rad einen kleinen Schubs und nimmst für einen Moment die Beine hoch. Roll ein bisschen, damit du ein Gefühl dafür bekommst.“

Roll ein bisschen, dachte Anton. Natürlich, was auch sonst? In diesem Moment bedauerte er fast, dass er ihr seine Weste als Schutz vor dem Regen geboten hatte. Wäre er bei Wastl und Max auf der Wiese geblieben, wäre er nun zwar vermutlich ebenso sturzbetrunken, aber er müsste sich wenigstens nicht auf dieses mörderische Gefährt setzen.

Anton atmete einige Male ein und aus. Auf keinen Fall wollte er sich vor Helen die Blöße geben und jetzt einen Rückzieher machen. Er gab dem Rad einen Schubs und zog die Füße an. Tatsächlich blieb das Zweirad umso ruhiger, je schneller es rollte.

„Sehr gut“, rief Helen, die neben ihm herlief. „Und jetzt die Beine auf die Pedalen und treten. Na, los doch!“

Ihre Worte motivierten ihn, und die Tatsache, dass sie sich die Mühe machte, neben ihm herzulaufen, um den Sattel zu halten, beruhigte ihn.

Er fuhr wirklich auf einem Niederrad! Ein Glücksgefühl machte sich in ihm breit, und in diesem Augenblick verstand er, warum so viele Menschen inzwischen auf Zweirädern unterwegs waren. Die Geschwindigkeit und das Gefühl, diese mit eigener Körperkraft hervorzurufen, waren unbeschreiblich.

„Du kannst es!“, rief Helen. Sie klatschte übermütig in die Hände, und Anton begriff, dass sie ihn wohl nicht mehr hielt, wenn sie doch klatschen konnte.

Instinktiv drehte er den Kopf, um nachzusehen, eine dumme Idee, wie er sofort feststellen musste. Er verzog den Lenker, und anstatt nach der Bremse zu greifen, sah er dabei zu, wie er, noch immer radelnd, auf einen Busch zusteuerte.

„Bremse“, brüllte Helen, doch es war zu spät. Anton verlor das Gleichgewicht und landete fluchend im Gebüsch.

Immerhin löste sie ihr Versprechen ein. Sie kam zu ihm geeilt und griff nach dem Rad, unter dem er begraben lag. Er sah in ihre fröhlich funkelnden Augen und verzog schmollend die Lippe.

„Retten, Helen. Von Lustigmachen war nicht die Rede.“

Sie gab einen schnaubenden Lacher von sich und warf sich theatralisch neben ihm ins Gras. „Ich rette dich doch“, sagte sie und sah ihn ernst an, während sie, auf den Knien hockend, Blätter aus seinen Haaren zupfte. „Das war sehr schlau, Anton Schmieger.“

„Ach ja?“

„Du hast dir eindeutig den besten Platz für deinen Sturz ausgesucht. Ich meine, es hätte auch die Mauer sein können, dann müsste ich jetzt womöglich blutende Wunden versorgen oder statt der Blätter Dachziegel von dir herunterheben. Was für ein Glück, dass da ein Busch stand, um das Bremsen für dich zu übernehmen. Büsche und Blätter sind gut, mit denen kann ich umgehen.“

Anton konnte nicht anders und gab lachend seine gespielte Ernsthaftigkeit auf. „Bis eben dachte ich noch, dass die Beschreibung unverschämt hübsch die passendste für dich wäre.“

„Ach, dachtest du?“

„Nun muss ich mich korrigieren.“

„Und was passt wohl jetzt zu mir?“, neckte sie weiter.

„Unverschämt. Punkt. Mehr nicht.“

„Damit kann ich leben.“ Sie stand auf, reichte ihm die Hand und zog ihn hoch. „Ab aufs Rad, du Abenteurer.“

„Du beliebst zu scherzen!“ Diesmal war Antons Entsetzen nicht gespielt. Sie wollte doch nicht wirklich, dass er noch einmal auf dieses Monstrum stieg?

„Nein. Du warst ganz kurz davor. Zwei Kurven mehr und ein paarmal das Bremsen üben und du kannst es. Selbst meine Mutter sagt, dass ein gestürzter Reiter sofort wieder aufs Pferd muss. Also los. Und diesmal halte ich dich nicht fest, dann drehst du dich auch nicht um vor Schreck, weil du merkst, dass ich loslasse.“

Anton lächelte und schwieg. Sie hatte genau erkannt, wie es zum Sturz gekommen war. Offenbar war sie einfühlsamer, als es ihre freche Art glauben machte. Sie stand vor ihm und wartete darauf, dass er auf das Niederrad stieg, dabei hatte sie die Sonne im Rücken. Und jetzt, wo ihr Gesicht im Schatten lag, glänzten ihre Augen plötzlich grün.

Anton schluckte. Er musste dringend damit aufhören, sie so aufmerksam zu studieren, denn alles, was er jetzt mit ihr erlebte, brannte sich in sein Gedächtnis ein und würde, wenn er nicht aufpasste, von dort aus den direkten Weg in sein Herz finden. Doch genau das hatte er lange vor der heutigen Begegnung für Eva reserviert.

Helen behielt recht. Er schaffte es beim zweiten Mal tatsächlich, das Gefährt zu steuern und zu bremsen, ohne sich dabei erneut zu blamieren.

„Du bist sehr viel schneller eins mit dem Rad als ich“, gab sie schließlich zu, und er bildete sich ein, so etwas wie Bewunderung aus ihren Worten herauszuhören. Den Wunsch, dass er gern dabei gewesen wäre, als sie sich das Radfahren beigebracht hatte, behielt er allerdings für sich.

Mit einer völlig anderen Erwartung bin ich an dieses Buch herangetreten und wurde daher sehr überrascht. Hatte ich erwartet, die alt bekannten Gesichter wieder zu treffen und deren Leben, ihr Wirken und vor allem die Veränderungen in der familiären Seifenmanufaktur weiter zu verfolgen, traf ich lediglich auf Henriette, welcher eigene Kapitel gewidmet wurden. Alle anderen wurden ausgetauscht durch die jugendlichen Versionen, also die Kinder, der vorherigen Protagonisten. Schließlich befinden wir uns bereits im Jahre 1903. Nichtsdestotrotz fehlt mir noch irgendwas dazwischen, endet das "alte" Buch doch im Jahre 1866. Auch der Epilog gibt nicht allzu viel her. Natürlich geht es trotzdem, sobald man sich umgestellt hat, auch hier spannend weiter. Der einzige Sohn Hannas, die Besitzerin der Seifenmanufaktur, wird an der Seite seiner Verlobten schon mal ebendiese Manufaktur übernehmen und auch er hat großes vor mit ihr. Ein verherender Brand lässt dies schier unmöglich erscheinen, doch ist es gerade Helen, die Hoffnung streut und mit Hilfe des Geldes ihrer Eltern Pläne schmiedend die Manufaktur wieder aufbaut. Doch auch dieses neue Glück wird von der Mobilmachung des Krieges von 1914 und einer Affäre ihres Mannes Anton auf eine harte Probe gestellt. Farina Eden schreibt und beschreibt ohne Umschweife. Es ist eine leichtverdauliche Lektüre und wirklich kurzweilig. Wer gerne durch große Zeitspannen reist, ist mit diesem Buch gut bedient.

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags

Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.

Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.

Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.

Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.

Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.

Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.