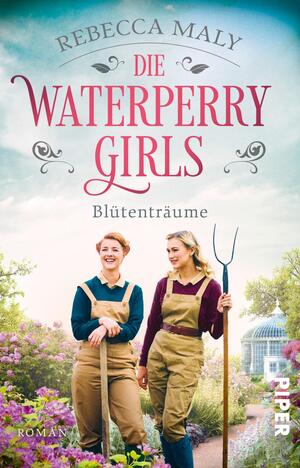

Die Waterperry Girls – Blütenträume (Die englischen Gärtnerinnen 1) - eBook-Ausgabe

Roman

— Historischer Roman für alle, die England und seine Gärten liebenDie Waterperry Girls – Blütenträume (Die englischen Gärtnerinnen 1) — Inhalt

Romantisch, grün und very British

Oxford, 1935: Die willensstarke Tilda und die modebewusste Sibylla sind neu an der Gartenschule von Waterperry. Zwischen Beeten und Obstbäumen wächst ihre Freundschaft, und auch missgünstige Mitschülerinnen können ihnen nichts anhaben. Während Sibylla in den Nachhilfestunden bei Gärtner Francis die Liebe nicht nur zu den Blumen entdeckt, kann Tilda ihre Zuneigung zum legendären Botaniker Bennet Morris nicht länger leugnen. Als Sibylla sich in emotionale Wirrungen verstrickt und Tilda fast der Schule verwiesen wird, müssen die beiden Freundinnen mehr denn je zusammenhalten.

Vor der hinreißenden Kulisse von Englands legendärer Schule für Gärtnerinnen: ein Roman über zwei junge Frauen, die gemeinsam ihren Weg finden

Leseprobe zu „Die Waterperry Girls – Blütenträume (Die englischen Gärtnerinnen 1)“

1

Nahe Oxford, Oktober 1935

Nebel zog in dünnen Schleiern über die weichen Hügel von Wheatley und verschmolz in der Ferne mit schweren grauen Wolken. Ein Flickenteppich aus braunen, abgeernteten Feldern und grünen Wiesen erstreckte sich bis zum Horizont, durchbrochen von Hecken und Wällen aufgeschichteter Steine.

Matilda, die von allen nur Tilda genannt wurde, riss sich von dem herbstlichen Anblick los. Sie mochte auch die grauen Tage, ganz besonders jene, an denen es so windig war wie heute. Es sah aus, als wären die Wolken alle auf dem Weg zu einer [...]

1

Nahe Oxford, Oktober 1935

Nebel zog in dünnen Schleiern über die weichen Hügel von Wheatley und verschmolz in der Ferne mit schweren grauen Wolken. Ein Flickenteppich aus braunen, abgeernteten Feldern und grünen Wiesen erstreckte sich bis zum Horizont, durchbrochen von Hecken und Wällen aufgeschichteter Steine.

Matilda, die von allen nur Tilda genannt wurde, riss sich von dem herbstlichen Anblick los. Sie mochte auch die grauen Tage, ganz besonders jene, an denen es so windig war wie heute. Es sah aus, als wären die Wolken alle auf dem Weg zu einer wichtigen Verabredung, so wie sie sich aneinander vorbeischoben und zu hohen Türmen übereinanderballten.

Tilda schob sich einige Strähnen aus der Stirn, zurück unter das schlichte dunkelgrüne Tuch, das sie sich um den Kopf gebunden hatte. Ihr rotes, lockiges Haar war auffällig, und auffallen wollte sie nicht.

Eigentlich sollte sie gar nicht hier sein. Mit ihrem kleinen Korb über dem Arm tauchte sie in einen Hohlweg, der zwischen verwilderten Hecken hindurchführte. Die Hainbuchen waren über viele Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte geschnitten worden, was gut an den verdrehten, narbigen Stämmen zu erkennen war. Vor einer Weile hatte jemand diesen Weg und damit auch die Arbeiten daran aufgegeben. Seitdem wuchsen Schösslinge ungebremst in den Himmel, und die noch weichen, biegsamen Zweige bildeten ein luftiges Kuppeldach über dem Weg, auf dem das Gras beinahe hüfthoch stand.

Hier entlangzugehen erschien Tilda stets, als würde sie einen Märchenwald betreten. Am Ende des Pfades wuchsen uralte Eichen und einige Eschen. Ihre Stämme waren tief gefurcht und mit Moos und Flechten überwachsen. Das Gelb des Herbstlaubes leuchtete vor dem dunklen Himmel besonders intensiv und bildete eine dicke, raschelnde Schicht auf dem Boden.

Schnell entdeckte Tilda die ersten Steinpilze, die ihre runden Köpfe aus dem braunen Laub schoben, und konnte ein glückliches Jauchzen nicht unterdrücken. Mit einem kleinen Messerchen putzte sie ihren Fund und verstaute die drei Prachtexemplare im Korb, dann schlich sie weiter.

Sie duckte sich zwischen jungen Bäumen hindurch, die eine lichte Schneise nutzten, wo ein Baumriese gefallen war, und fühlte sich dabei, als wäre sie auf der Pirsch nach weit größerer Beute.

Leise und vorsichtig ging sie, dabei konnten die Pilze Tilda weder hören noch vor ihr flüchten. Es fühlte sich immer ein wenig an wie ein Abenteuer, zumal ihre Mutter eigentlich nicht wollte, dass Tilda allein loszog. Es schickte sich nicht für eine heranwachsende Frau von siebzehn Jahren, und sie befürchtete, dass überall Männer lauerten, die ihrer unbedarften Tochter unter die Röcke wollten.

Doch welcher Mann würde schon in einem gottverlassenen Wäldchen ausharren, in dem nur ein-, zweimal im Jahr ein Frauenzimmer auftauchte? Nein, solche Kerle warteten im Örtchen, wo sie schneller Erfolg hatten.

Tilda kniete sich neben den nächsten Pilz und grub den dicken Stiel vorsichtig aus dem weichen Boden, als sie etwas aufmerken ließ. Über ihr kreischten Eichelhäher einen Warnruf und flogen davon.

Männerstimmen. Schwere Schritte ließen Zweige brechen, herabgefallene Eicheln zerplatzten unter groben Stiefeln. Hunde hechelten, während sie einander windschnell über den nahen Weg jagten.

Tilda hatte die Stimme von Baxter Strands sofort erkannt. Er sprach stets zu laut und zu aufgeregt, als versuchte er, sich in einem Pub Gehör zu verschaffen. Wo er war, da konnte sein jüngerer Bruder Keith nicht weit sein. Die beiden Söhne des Kohlehändlers waren stark wie Stiere und unter den jungen Männern von Wheatley ausnehmend beliebt.

Tilda kannte die beiden schon seit Kindertagen. Früher hatte sie vor der Bande, mit der sie umherzogen, Angst gehabt, mittlerweile waren die Brüder ihr nur noch unangenehm. Vermutlich waren die Strands ebenso wie der Sohn des Bäckers und der Packer Johnny Dix harmlos. Aber Tilda zog es dennoch vor, unbemerkt zu bleiben.

Sobald sie die Hunde gehört hatte, war ihr sofort klar, was die vier an dieses abgelegene Fleckchen trieb. Sie waren auf Karnickeljagd. Zwei der Jungs hatten neben Rucksäcken auch Hacke und Spaten geschultert, und die Strands führten Holzkisten mit sich, in denen sich Frettchen verbargen. Sie würden die kleinen Marder in die Bauten schicken, um die Kaninchen aus den Tunneln zu scheuchen. Die beiden Windhunde würden der flüchtenden Beute nachhetzen, während die Männer sich diejenigen schnappten, die in den Netzen hängen blieben, die sie zuvor zu diesem Zweck aufgestellt hatten.

Ein Vergnügen, dem auf dem Land viele einfache Leute nachgingen. Auch Tildas Vater erzählte noch immer gerne von den sonntäglichen Jagdausflügen, die er als Junge mit seiner Familie unternommen hatte. Vermutlich wünschte er sich dann, dass ihm von seinen sechs Kindern nicht nur ein Mädchen, sondern auch ein Sohn geblieben wäre, mit dem er die Tradition fortsetzen könnte. Seine Tochter mitzunehmen, stand nicht zur Diskussion. Zwar genoss Tilda einige Privilegien, die anderen Mädchen ihres Alters nicht zuteilwurden, doch dabei handelte es sich niemals um Dinge, durch die ihre Familie ins Gerede kommen konnte.

Unweigerlich musste Tilda an die Zeit zurückdenken, als ihre Geschwister noch lebten, auch wenn sie sich kaum daran erinnern konnte. Sie wusste nur noch, dass es in ihrem Haus stets laut und voller Trubel gewesen war. Dann kam 1920 die Spanische Grippe, und im Cottage der Familie Sanders wurde es still. Zuerst verstummte das Lachen der Kleinsten, dann raffte es auch die älteren Brüder und Schwestern dahin. Ausgerechnet die vierjährige Tilda wurde verschont. Nicht einmal einen Schnupfen hatte sie bekommen, während ihre Geschwister dahinwelkten.

Die Eltern hatten es nie verwunden. Auch Tilda wurde hin und wieder von einer Schwermut erfasst, die ihre Gedanken lähmte. Die gemeinsame Trauer hatte die verbliebenen Familienmitglieder zusammengeschweißt. Tilda, ihre Eltern und Grandma Maryann, die ihren Mann wenige Jahre zuvor im Krieg verloren hatte. Sie hielten zusammen, klammerten sich aneinander fest. Die Arbeit in der Gärtnerei war Teil des kleinen Restes Normalität, der ihnen nach dem Schicksalsschlag geblieben war, und sie nahm keine Rücksicht auf menschliche Befindlichkeiten. Pflanzen stellten keine Fragen, Pflanzen sahen nicht mitleidsvoll auf sie herab oder tuschelten hinter vorgehaltenen Händen. Zugleich ließen sie sich nicht ignorieren. Das Wetter und die Jahreszeiten warteten nicht darauf, dass die Trauer der Allers abklang. Es musste gepflanzt, geharkt, Unkraut gejätet, gewässert und vermehrt werden, und das alles zu seiner Zeit. Die Aufgaben zogen die Familie in den Alltag zurück. Wenn Tilda nicht in der Schule war, begleitete sie ihre Eltern stets aufs Feld und in die Gewächshäuser. Sie genoss es, wie viel Zeit die drei Erwachsenen ihr widmeten. Besonders ihr Vater brachte ihr geduldig alles über Pflanzen und die Arbeit mit ihnen bei, was sie wissen wollte. Und das war eine ganze Menge.

Für die Schule zu lernen, bereitete ihr wenig Freude, doch Bücher über Bäume, Sträucher und Blumen konnte sie kaum aus den Händen legen. Am schönsten waren jene mit Fotografien aus fernen Ländern. Dann träumte sie sich weit, weit fort und stellte sich vor, wie es sein würde, durch Urwälder und exotische Gärten zu streifen. Das Beschriebene anzusehen und zu riechen und die unterschiedlichen Strukturen von Blättern und Borke zu ertasten, von denen die Fotos nur eine blasse Ahnung zeigten.

Hinter einem Dickicht von Adlerfarn kauernd, dessen Wedel sich gelb verfärbt hatten und an den Spitzen bereits braun wurden, ließ Tilda die Erinnerungen über sich hinwegschwappen. Früher in der Schule hatten die Mitschülerinnen oft über ihre Eltern geschimpft. Tilda dagegen war nie ein böses Wort über die Lippen gekommen, auch wenn sie die Sorge ihrer Eltern manchmal als einengend empfand.

Ihr wurde kurz die Brust eng, dann atmete sie tief die erdige Waldluft ein, und es wurde besser. Schließlich hörte sie die Strands in der Ferne noch ein letztes Mal auflachen, dann war es still. Sie hatte den Wald wieder für sich.

Auf leisen Sohlen suchte sie all die vertrauten Stellen ab, an denen in den Vorjahren Pilze gewachsen waren, und fand genug, um den ganzen Abend mit Schneiden und Trocknen verbringen zu können.

Als sie schließlich den Rückweg antrat, fühlte sie sich leicht und beschwingt. Was für ein wunderbarer Ausflug, zu dem sie sich davongestohlen hatte. Und wie er sich gelohnt hatte! Ihr Korb war richtig schwer.

Sie lief quer durch den Wald, um etwas weiter hangabwärts auf den Hohlweg zu stoßen. Zwischen den Bäumen konnte sie den Ort Wheatley ausmachen. Eine Ansammlung kleiner Häuschen mit meist grauen Steinfassaden, verwinkelter Straßen und Gassen, nur eine kurze Fahrt von Oxford entfernt.

Aus zahlreichen Schornsteinen stieg der Rauch von Kohleöfen und wurde vom Herbstwind davongezerrt.

Über Tilda rissen Böen die Blätter in Scharen aus den Kronen, rieben Äste aneinander und brachten Stämme zum Knarren. Sie blickte den gelben Blättern nach, wie sie auf eine Viehweide getrieben wurden. Dann erst entdeckte sie die Strands und ihre Freunde.

Es war eine muntere Gesellschaft, die jungen Männer palaverten gut gelaunt. Zu ihren Füßen lag eine ansehnliche Zahl toter Kaninchen, und die Hunde hetzten einem weiteren hinterher, von den Männern mit lauten Rufen angefeuert.

Sie klangen, als hätten sie schon einiges getrunken. Ein unwohles Gefühl setzte sich zwischen Tildas Schultern fest, und sie blieb unbewusst stehen.

Sollte sie dort entlanggehen? Die Strands waren sich nie zu schade, einem Mädchen mit anzüglichen Kommentaren die Schamesröte ins Gesicht zu treiben. Darauf konnte sie getrost verzichten, insbesondere heute. Nein, dieser Tag gehörte ihr, und sie würde ihn sich nicht verderben lassen!

Tilda musste nicht lange überlegen, um zu entscheiden, welche Richtung sie einschlagen würde. Schließlich befand sie sich auf einer Kuppe, die einen weiten Blick bot. Vor ihr im Tal lag Wheatley und eine knappe Meile weiter links die Gärtnerei ihrer Familie. Das Feld hinter dem Cottage war abgeerntet, also musste sie sich nur bis zu dessen Rand durch unwegsames Terrain bewegen und konnte dann quer über das Stoppelfeld gehen. Mit etwaigen Hindernissen wie Hecken und Steinmauern würde sie schon zurechtkommen. In diesem Moment änderte einer der Windhunde die Richtung, der zweite folgte, und ehe sie nur dreimal geblinzelt hatte, sprangen die Hunde kläffend an ihr hoch.

„He, lasst mich, ich bin kein Karnickel!“ Sie drückte den Korb schützend an sich, während sie die schlanken Jäger mit der anderen Hand abwehrte. Tilda hatte keine Angst vor den Hunden, sie waren nur ungezogen und freuten sich, einen Menschen zu sehen.

„Na, wen haben Bell und Swift denn da gefangen!“, tönte auch schon Baxter Strands’ vom Kohlestaub kratziger Bass durch die Herbstluft. Er ließ einen Pfiff folgen. Die Hunde gehorchten nur unwillig, und schon sah sich Tilda von den vier jungen Männern umringt. Keith Strands schien von allen am meisten getrunken zu haben. Er schwankte und sah sie mit glasigem Blick und feuchten Lippen an.

„Lasst mich“, sagte Tilda leise. Wie so oft wünschte sie, sie wäre Menschen gegenüber, die nicht zu ihrer Familie gehörten, nicht so schüchtern gewesen. Wünschte, sie hätte den jungen Männern mit einem kecken Spruch begegnen oder sie zumindest anfauchen können, dass sie gefälligst verschwinden sollten.

„Wenn das nicht mal die rote Matilda ist.“ Baxter zog ihr das Tuch vom Kopf und kreiste mit den Hüften. „Rostiges Dach, feuchter Keller“, stieß er mit einem Stöhnen aus und warf dem jungen Packer das Stoffstück zu. Johnny Dix fühlte sich sichtlich nicht ganz wohl in seiner Haut. Trotzdem war von ihm keine Hilfe zu erwarten, er würde vor seinen Kumpels nicht sein Ansehen für ein Mädchen riskieren, das ihm nichts bedeutete.

Baxter Strands schürzte die Lippen. „Für ein Küsschen bekommst du es wieder.“

Tilda schüttelte den Kopf. „Nein.“ Sie wich zurück, doch Baxters Hand schloss sich wie eine Schraubzwinge um ihren Arm. Es war, als würde ihr Körper erstarren, erfrieren, nur ihr Herz pochte noch laut, heiß und irrsinnig schnell.

„Ein Küsschen“, schnurrte Keith, während sein Bruder sie weiter festhielt.

Die Angst wuchs wie eine sich aufbauende Welle. Wurde beinahe übermächtig. Muss etwas tun, etwas sagen. Sag etwas, Tilda, wehr dich, sag etwas … tu etwas!, ratterte es in ihrem Kopf. Bevor die Angst sie ganz überwältigen konnte, trat sie zu. Rammte die Spitze ihres kräftigen Stiefels gegen Baxters Schienbein. Der ließ sie mit einem überraschten Aufschrei los, und sie rannte davon. Im selben Moment jagten zwei Kaninchen aus einem Bau gleich vor ihr. Die Hunde setzten hinterher, und Tilda war vergessen. Nur ein, zwei spöttische Bemerkungen verfolgten sie, während die jungen Männer Hunden und Beute hinterherhetzten.

Tilda blieb stehen und sah zurück. Glühende Wellen schwappten durch ihren Körper. Ihr Arm tat weh, wo Baxter sie festgehalten hatte. Ihr hübsches Tuch lag zwischen toten Kaninchen auf der Wiese wie ein Mahnmal.

Es war verloren, ebenso wie der Heimweg, den sie sich zuvor überlegt hatte. Aber es gab noch einen Weg. In der Theorie musste es eine Abkürzung durch den verwilderten Garten der alten Ruine geben. Betreten hatte sie ihn noch nie und das unheimliche Haus gemieden wie alle im Dorf.

Aber was sollte ihr schon ein verfallenes Gebäude antun? Nichts! Bei den jungen Männern aus dem Dorf hingegen war sie nicht mehr so sicher, dass sie eigentlich harmlos waren.

Energisch ausschreitend machte sich Tilda auf den Weg. Das Laub raschelte unter ihren Stiefeln, Sperlinge lärmten in den Hecken, und schon bald waren die lauten Männerstimmen nicht mehr zu hören. Mit jedem Schritt, den sie zwischen sich und die Grobiane brachte, fiel es ihr leichter zu atmen.

Der Wald begann sich merklich zu lichten. Anstelle der Eichen erhob sich bald eine überraschend gerade Linie von Eiben. Als Spross einer Gärtnerfamilie war ihr sofort klar, dass sie nicht zufällig so wuchsen. Sie trat an einen der rostroten Stämme und blickte hinauf. Die Äste waren vor langer Zeit in Form geschnitten worden. Was sie hier vor sich hatte, war die ehemalige Einfassung eines Grundstücks oder eine Zufahrt. Sie hatte die Ruine gefunden.

Sie mit eigenen Augen zu sehen war etwas ganz anderes, als nur Geschichten darüber zu hören. Angeblich hatte ein Adeliger dieses Anwesen für seine bürgerliche Geliebte erbaut. Die Romanze endete tragisch. Beide starben an einer geheimnisvollen Seuche. Es war eine Schauergeschichte, die man sich in Wheatley an ungemütlichen Wintertagen erzählte. Dann hieß es auch, dass die Geister der Toten noch immer hier herumspukten.

Tilda hielt das für Unsinn, aber ein wenig mulmig war ihr nun doch. Aber die Alternative, Baxter und seinen Kumpanen noch einmal zu begegnen, war indiskutabel.

Vorsichtig schob sie sich zwischen den Eibenstämmen hindurch.

Auf der anderen Seite empfing sie ein Dickicht aus verwilderten Ziersträuchern und Gehölzen, dazwischen junge Eichen und ein Gewirr aus stacheligen Brombeerranken, Ginster und Schlehen. Entschlossen, sich nicht so leicht entmutigen zu lassen, zog sie ihren Rock eng um sich, damit er nicht hängen blieb, und benutzte ihr Pilzkörbchen als Schutzschild.

Vor ihr schlängelte sich ein Tierpfad durch den Wildwuchs. Sie folgte ihm, ohne zu sehen, wohin er überhaupt führte, bis sie mit dem Fuß gegen etwas Hartes stieß. Es war eine zerbrochene Figur, halb unter Efeu verborgen. Einst musste sie das Wasserbassin geziert haben, das nun leer und mit einer dicken Moosschicht bedeckt das Zentrum des Wildwuchses bildete.

Tilda stellte ihren Korb ab und beugte sich vor, um sich den Schnürsenkel neu zu knoten, der sich in einer Dornranke verfangen haben musste. Das Piepsen eines Rotkehlchens ließ sie aufmerken.

Und da entdeckte Tilda sie.

Die schönste Rose, die sie je gesehen hatte.

Wie eine Königin thronte sie zwischen ihren gewöhnlichen Untertanen, zartes Gelb in der Mitte, zu den Rändern in Rosa übergehend, die Blütenblätter teils mit weißen Linien durchsetzt und ungewöhnlich groß.

Der Großteil der Pflanze war kahl, nur einige letzte welke Blätter hingen noch daran. Tilda stieg über einen umgestürzten Baum hinweg und näherte sich wie gebannt. Schnell wurde ihr klar, warum die Rose in einem derart jämmerlichen Zustand war. Der Stamm hatte den Stock an der Basis getroffen und abgeknickt. Es musste vor zwei Tagen passiert sein, als der erste heftige Herbststurm über das Land gezogen war.

Die nach oben gereckte ungewöhnliche Blüte erschien Tilda wie ein verzweifelter Hilferuf. Noch nie hatte sie eine Rose mit solchen hellen Linien auf den Blättern gesehen. Es musste sich um eine Anomalie handeln. Wenn die sich nun vererben ließe! Tilda wurde immer aufgeregter, sogar die scheußliche Begegnung mit den Strands war beinahe vergessen.

„Ich habe dich entdeckt, meine Schöne“, flüsterte sie und roch an der gefüllten Blüte mit der ungewöhnlichen Farbe. Sie duftete süßlich, nach Vanille und Honig und ein wenig wie reife Pfirsiche.

Alle anderen Rosen in dem verwilderten Beet waren von ähnlicher Farbe. Gelb mit Rosé, aber ohne die weißliche Streifenzeichnung.

Tilda sah sich um wie eine Diebin, während sie ihr kleines, scharfes Pilzmesser zückte. Sie war überzeugt, die Pflanze zu retten. Dennoch wusste sie natürlich, was sie ebenfalls tat: Sie stahl. Dieses Anwesen war zwar verlassen, aber es gehörte noch immer jemandem, mitsamt allem, was darauf wuchs.

Aufgeregt und mit klopfendem Herzen schnitt sie nicht nur die Blüte ab, sondern tief ins Holz. Vorsichtig wickelte sie den Steckling in feuchtes Moos. Die dünne Schicht zwischen Rinde und Holz, wo die Säfte flossen, durfte auf keinen Fall austrocknen.

Tilda verstaute ihren Schatz sorgsam, dann sprang sie auf und eilte los. Hektisch schlug sie sich quer durch den Garten, watete durch ein weiteres, bis auf eine Pfütze leeres Wasserspiel und tauchte auf der anderen Seite durch die Hecke. Jenseits davon ging es schneller voran. Den Rock mit einer Hand fassend, den Korb in der anderen, lief sie los und rannte so lange weiter, bis das Seitenstechen unerträglich wurde.

Schließlich hatte Tilda das Feld hinter der Gärtnerei erreicht. Über den abgeernteten Acker hinweg konnte sie die beiden in die Jahre gekommenen Gewächshäuser, die Beete und die kleine Baumschule erkennen. Ihre Mutter war im eigenen Gemüsegarten beschäftigt, in dem es um diese Jahreszeit viel zu ernten gab. Kohl, Rüben, Kürbisse und späte Kartoffeln. Die roten Bohnen trugen noch immer wie auch die großen grünen Saubohnen. Außerdem warteten noch Birnenquitten und Winteräpfel auf die Ernte.

Tildas Vater ging gebeugt durch seine Baumschule, wo Obst und Ziergehölze in akkuraten Reihen wuchsen. Sie meinte, die Kneifzange in seiner Hand erkennen zu können. Tilda wurde es warm ums Herz, wenn sie ihren Vater in seinem Element sah, ganz in sich versunken und mit sich im Reinen. Er hatte die besondere Gabe, einem jeden Bäumchen anzusehen, welches Potenzial in ihm steckte. Auch wenn er wenig Sinn für Rosen hatte, konnte sie es kaum erwarten, ihm ihren Fund zu präsentieren.

Wieder bei Atem, eilte sie auch das letzte Stück nach Hause. Die Pflanzung betrat sie durch ein kleines Törchen. „Pa!“, rief sie aufgeregt.

Er hielt inne und erwartete sie, in seinen Augen diesen besonderen Blick, der ihr verriet: Sie war sein Schatz, sein Ein und Alles, das einzige Kind, das ihm geblieben war. Sorge huschte über sein Gesicht, als er ihren etwas derangierten Zustand bemerkte.

„Ist etwas passiert, Tilda?“

Sie schüttelte schnell den Kopf. Von der Begegnung mit den jungen Männern musste sie schweigen, wenn sie nicht alle Ängste der Eltern bestätigen wollte. „Nein und ja. Du glaubst nicht, was ich gefunden habe!“

„Einen Berg Steinpilze, nehme ich an. Wie immer, wenn du dich im Herbst gegen den Willen deiner Mutter in den Wald schleichst.“

„Das auch.“ Sie umarmte ihren Vater. Er war ein großer Mann mit kräftigen Schultern und Armen, gezeichnet von einem Leben voller harter Arbeit. Seit einiger Zeit wurde er etwas fülliger, denn sie lebten gut. Sein Haar war einst genauso rot gewesen wie Tildas, doch mittlerweile war es dünner geworden und von Grau durchsetzt. Der Vollbart hingegen wurde mit jedem Jahr üppiger und dunkler.

„Schau nur!“ Vorsichtig nahm Tilda die Rose aus ihrem Korb.

Theodor Allers drehte den Steckling prüfend zwischen den Fingern. Zwischen seinen buschigen Augenbrauen erschienen zwei ungleiche, tiefe Falten. „Eine Mutation, nicht ohne Interesse. Wo hast du die geräubert?“

Er hatte sie sofort durchschaut. Tilda errötete bis zu den Ohren, sie konnte die verräterische Hitze spüren. „Im Garten der alten Ruine.“ Sie wies hangaufwärts in den Wald.

„Wo es angeblich spukt?“

„Gespenster habe ich keine gesehen. Mich nur vor lauter Pilzen ein wenig verirrt. Über die Rose bin ich fast gestolpert.“

„Nun, dort vermisst sie keiner. Gab es mehr?“

„Nein, nur die eine.“

„Dann lass deine Mutter nicht hören, dass du dich dort herumgetrieben hast, sonst bekommt sie in der Nacht kein Auge zu.“

Tilda nickte. „Ich gehe nicht mehr hin.“

Der Vater strich ihr kurz über den Rücken, dann wickelte er das Moos von der Rose ab. „Gut geschnitten. Komm, suchen wir dir eine Unterlage für deinen Fund.“

Das spärliche Lob war wie eine Auszeichnung, denn Theodor Allers lobte selten. Sie folgte ihm beinahe andächtig in den Bereich der Gärtnerei, wo sie wilde, robuste Rosen als Veredelungsgrundlage zogen. Tilda stellte ihr Körbchen ab und schritt mit dem Vater schweigend durch die Reihen. Auch die wilden Rosen hatten ihren Charme, und es würde ihr ein wenig in der Seele wehtun, nun eine von ihnen ihres Charakters zu berauben. „Die hier?“ Sie wies auf eine vor Gesundheit strotzende Hundsrose, die ihre letzten rosafarbenen Blüten dem Herbsthimmel entgegenreckte.

Der Vater trug ihr den Topf zu einer Werkbank und brachte noch zwei weitere Wildrosen, denn ihr erbeutetes Zweiglein hatte gleich drei Augen, aus denen sich je eine Pflanze veredeln ließ. Tilda arbeitete konzentriert, schnitt in die Stämme der Wildlinge T-förmige Schlitze. Mit einem sehr scharfen Messer trennte sie dann zuerst die Blüte von ihrem Steckling und schnitt anschließend die Augen aus. Aus diesen noch schlafenden Knospen, die in den Blattachsen saßen, würden mit etwas Glück im nächsten Frühjahr neue Pflanzen sprießen. Vorsichtig setzte sie die keilförmigen Stückchen in die vorbereiteten Stämme und verschloss die Wunden mit einer Paste, die der Vater aus Harz, Bienenwachs und Rindertalg herstellte.

Noch immer aufgeregt betrachtete sie ihr Werk.

„Gut gemacht“, brummte der Vater und legte einen Arm um ihre Schultern. „Ich bin stolz auf dich.“

2

Sibylla fühlte sich, als würde ihr das Herz entzweigerissen. Wie konnte James Wolfe sie nur fallen lassen, nachdem sie auf dem Tanzfest bei den Inwoods ein derart traumhaftes Paar abgegeben hatten!

Wie naiv sie gewesen war! Hatte an seinen hübschen Lippen gehangen und geglaubt, seine charmanten Komplimente bedeuteten etwas. Und nun schrieb er ihr diesen lächerlichen Brief, dass er sich auf den Landsitz der Familie zurückgezogen habe und die nächsten Monate auch dortbleiben werde. Pah! So etwas konnte sich ein Student gar nicht erlauben, und Sibylla wusste aus sicherer Quelle, dass er noch gestern bei einem Treffen seiner Verbindung gesehen worden war.

Und dabei wäre er eine so gute Partie gewesen! Seine Familie war zwar nicht mehr so reich wie noch Generationen zuvor, aber in seinen Adern floss das blaue Blut, das ihr Tür und Tor in die Aristokratie geöffnet hätte. Sibylla war schon der heimlichen Hoffnung erlegen, demnächst in Ascot große Hüte auszuführen und fortan mit Duchessen und Countessen Tennis zu spielen und sich zum Tee zu treffen.

Ihre eigene Familie war zwar wohlhabend, aber bürgerlich. Ihr Vater besaß eine große Tuchfabrik, die feine Stoffe für Tischwäsche und Gardinen herstellte. Ihre Produkte mochten die Anwesen der Adeligen schmücken, aber die Tür zu deren Welt blieb ihnen dennoch verschlossen. Das Schlimme war, dass es die Eltern nicht einmal interessierte. Statt nach oben zu streben, machten sie sich in ihrer freien Zeit lieber die Hände schmutzig.

Sibylla würde das nie verstehen.

Mit Tränen in den Augen blickte sie auf den Brief, dem jegliche Finesse der kultivierten Handschrift abging, die sie eigentlich von einem Mann seiner Abstammung erwartet hatte. Was sie da in Händen hielt, sah aus, als hätte James es einfach hingeschmiert. Und doch brachte Sibylla es nicht über sich, das Schreiben zu zerknüllen und fortzuwerfen. Sie war mindestens genauso feige wie James. Er konnte ihr nicht ins Gesicht sagen oder zumindest ehrlich schreiben, dass ihm nichts an einem Wiedersehen lag, und sie …

Sibylla blickte auf das Schriftstück in ihrer Hand. Es zitterte, weil sie zitterte. Dabei wollte sie nicht wegen dieses Dummkopfs zittern! Mit zusammengebissenen Zähnen faltete sie den Brief erst einmal, dann noch einmal zusammen. Schließlich ließ sie ihn fallen und trat mit dem harten Absatz ihrer Lederschuhe darauf.

Das tat gut, jetzt war es besser. Sibylla zupfte ein Taschentuch aus ihrem Ärmel und tupfte sich die Augen trocken, dann hob sie das verräterische Schriftstück auf und warf es in das träge flackernde Kaminfeuer.

Eigentlich war das Anwesen mit hübschen gusseisernen Heizkörpern ausgestattet. Doch hier im Teesalon brannte den ganzen Herbst und Winter hindurch ein Feuerchen. In diesem Raum hielt sich die Familie abends häufig gemeinsam auf, wenn der Vater es nicht vorzog, bei seinen Pflanzen zu sein. Er sammelte Orchideen wie schon sein Vater vor ihm. Diese Leidenschaft für die Pflanzenwelt ging so weit, dass er sogar seine einzige Tochter nach der berühmten Naturforscherin Sibylla Merian benannt hatte.

Sibylla betrachtete die üppigen Gemälde an den Wänden, auf denen exotische Landschaften und Blumen, nichts als Blumen und Bäume abgebildet waren. Vaters Hoffnung, ihr Bruder Benedict oder zumindest sie würde die Familientradition fortführen, erfüllte sich nicht. Benedict war seit jeher ein rastloser Charakter gewesen. Vor drei Jahren hatte es ihn dann gepackt, und er bestieg einen Dampfer nach Amerika. Seitdem hörten sie nur noch sporadisch von ihm.

Er wird zurückkommen, muss sich nur die Hörner abstoßen und sich sattsehen an der Welt, wiederholte ihre Mutter gebetsmühlenartig, auch wenn sie damit weder sich selbst noch den Rest der Familie überzeugen konnte. Jemand würde eines Tages die Tuchfabrik übernehmen müssen, wenn der Vater nicht mehr konnte. Doch noch war er ein energiegeladener, kerngesunder Mann von nicht einmal fünfzig Jahren.

Er hatte die Entscheidung seines Sohnes zähneknirschend akzeptiert. Doch was war mit Sibylla? Ihr Weg, so schien es, war vorgezeichnet. Sie würde einen Mann heiraten, der ihren Eltern genehm war, und der Familie keine Schande machen. Mehr wurde nicht verlangt, aber auch nicht weniger. Schule und Privatlehrer hatten dafür gesorgt, dass sie ihren zukünftigen Ehemann nicht langweilen würde und in der Lage war, einen Haushalt mit Personal zu führen. Und dass es ein solcher werden würde, stand außer Zweifel. Denn unter ihrer gesellschaftlichen Stellung zu heiraten, war nicht denkbar – weder für ihre Eltern noch für Sibylla selbst, die sogar weitaus höhere Ambitionen hegte. Mit ihren neunzehn Jahren war sie nun im richtigen Alter, aber während ihre Jugendfreundinnen nach und nach Familien gründeten und zwei sogar studierten, ging bei Sibylla nichts voran.

Sie wollte nicht irgendeinen mit einem gut gefüllten Konto und von akzeptablem gesellschaftlichem Stand. Sie wollte mehr! Nicht mehr bürgerlich sein. Einen Titel, und mochte es auch nur ein kleiner sein. Lady genannt zu werden … Dafür lohnte es sich zu warten, oder nicht?

Sibylla warf einen letzten Blick auf den Brief, der mittlerweile zu einem dünnen Aschehäutchen verbrannt war, die Schrift noch immer als zarte Linien sichtbar.

„Miss Healey?“ Die krächzende Stimme gehörte zweifellos der Haushälterin. Wie ertappt wandte sich Sibylla zu ihr um.

Housekeeper Gleeson war ein gestandenes Weibsbild von über fünfzig Jahren mit breiten Hüften, üppigem Busen und großen Händen, die von der täglichen Arbeit geformt waren. Auch wenn es im Haus ausreichend Angestellte gab, die ihr unterstellt waren, hielt sie es für ihre Pflicht, möglichst viel selbst zu machen. Sibyllas Erinnerungen an die strenge, aber durchaus liebenswerte Gleeson reichten bis in früheste Kindertage zurück. Das Anwesen Healey House ohne Mrs Gleeson war für sie überhaupt nicht denkbar.

„Hier bin ich!“, rief sie und wandte sich endgültig vom Kamin ab.

Mrs Gleeson wartete im Flur, und in ihr rundliches Gesicht stand deutlich geschrieben, dass ihr etwas nicht passte. „Die Herrschaften wünschen die Miss umgehend zu sprechen“, richtete sie aus.

„Wo sind meine Eltern?“, erkundigte sich Sibylla, auch wenn sie meinte, die Antwort bereits zu kennen.

„Im Gewächshaus. Es scheint wichtig zu sein.“

„Vielen Dank!“ Sie rang sich zu einem Lächeln durch. Schließlich war die Gleeson nur die Überbringerin der Nachricht.

In säuerlicher Stimmung zog sich Sibylla einen Mantel über ihr hübsches blaues Kleid, auf dem sich kleine Punkte verteilten. Eigentlich hatte sie sich mit einer Fahrt nach Oxford trösten und dort ein wenig mit einer Freundin flanieren wollen. Nun riefen sie ihre Eltern ausgerechnet in ihr muffiges Gewächshaus.

Zweifellos sah es von außen wunderschön aus: ein glänzender Kuppelbau voller großer Glasflächen. Die verbindenden Metallstreben wiesen an den Knotenpunkten Verzierungen auf, und alle strebten sie einem Zylinder zu, der wie ein Krönchen in der Mitte der Kuppel thronte.

Ein hübscher, gewundener Weg führte auf der Rückseite des Anwesens zum Gewächshaus. Bunte Blätter hatten sich darauf gesammelt, obwohl der Gärtner noch vor wenigen Stunden gefegt hatte. Das Gewächshaus war elektrifiziert – im Gegensatz zum Haupthaus, wo die Lampen noch immer mit Gas betrieben wurden. Warmes goldenes Licht schien heraus.

Sibylla entrang sich ein Seufzer. Warum konnten ihre Eltern nicht normal sein? Der Vater wie andere Männer seines Standes in seiner Freizeit lesen, auf Pferderennen gehen oder Golf spielen, die Mutter sich in Theaterzirkeln mit anderen Damen treffen, Tennis spielen oder sich in einem Verein engagieren?

Sibyllas Freundinnen machten sich schon lustig über sie, auch weil das Gewächshaus mit modernem Luxus ausgestattet war, während das Wohnhaus aus Sibyllas Sicht inzwischen entsetzlich rückständig war. Es gab keinen Strom, die Möbel waren alt und klobig, und die Teppiche hatten auch schon bessere Zeiten gesehen.

Sibylla betrat das Gewächshaus durch eine Tür, die in einen schmalen Korridor führte. Sofort wurde die Luft stickig und der Erdgeruch so intensiv, dass es sie fast ein wenig würgte. Stachelige Palmenblätter ragten bis auf den Weg und hatten ihr schon häufig die Haut zerkratzt oder das Kleid zerrissen, wenn sie unachtsam gewesen war.

Nach dem Korridor folgte eine zweite Tür, danach befand man sich direkt in den Tropen. Die Hitze war beklemmend. Von Gestellen hingen Körbe mit Farnen und Orchideen ohne Zahl, die ihre fleischigen Wurzeln in die Luft reckten wie gieriges Getier, das nach Beute haschte.

Sibylla sah nun vor allem auf den Boden, denn dort huschten kleine, fremdländische Vögel umher. Exotische blau schimmernde Zwergwachteln und winzige bunte Papageien aus Australien. Gehwegplatten waren hier ein seltenes Gut, die schmalen Seitenwege waren vor allem mit Kies oder alten Rindenschnitzen bedeckt.

Ihre Eltern standen gemeinsam an einem langen Tisch. Beide waren angetan mit hellgrauen Kittelschürzen und operierten wie Doktoren mit Skalpellen und Pinzetten an Pflanzen herum. Der Vater, ein gedrungener Mann mit rundlichem, aber keineswegs dickem Gesicht, kaute wie so oft auf dem Stiel seiner Pfeife, die er im Gewächshaus niemals anzündete.

Die Mutter hatte ihr sorgsam frisiertes braunes Haar unter einer Haube geschützt. Sie trug feine Lederhandschuhe, die bis zum Ellenbogen hinaufreichten und natürlich für immer mit Erdflecken und Pflanzensäften verdorben waren.

„Ah, da bist du, Darling“, sagte sie nun und platzierte ein winziges grünes Bröckchen auf einem Stück Baumwollwatte.

„Setz dich doch.“ Sie wies auf einen alten, hölzernen Klapptritt, von dem sie etwas Erde wischte.

Sibylla schüttelte den Kopf. Da würde sie sich ganz bestimmt nicht draufsetzen.

„Liebeskummer?“

Sie schüttelte noch heftiger den Kopf. Wie konnte Mutter das nur wieder wittern, da sie doch die meiste Zeit hier bei ihren Pflanzen verbrachte?

„Mr Boyle, bringen Sie meiner Tochter bitte einen Stuhl.“

Erst jetzt nahm Sibylla den jungen Head Gardener wahr, der wie so oft diensteifrig im Schatten gewartet hatte, bis Vater oder Mutter ihm einen Auftrag erteilten. Sicherlich stank es ihm, jetzt für Botengänge herhalten zu müssen. Trotz seiner zurückhaltenden Art kam ihr der hochgewachsene Kerl in seiner grünen Uniform immer ein wenig überheblich vor. Als wäre er stolz darauf, etwas mit ihren Eltern zu teilen, was sie nicht verstand. Auch jetzt bedachte er sie wieder mit diesem durchdringenden Blick aus graublauen Augen, bevor er beinahe lautlos davonhuschte.

„Ihr habt mich herrufen lassen?“, hakte Sibylla nach und hoffte, ihre Eltern würden mit der Sprache herausrücken, bevor dieser blasierte Kerl zurückkehrte. Vater schob seine Pfeife von einem Mundwinkel in den anderen und legte endlich sein Werkzeug nieder, um sie anzusehen.

„Deine Mutter und ich hatten ein langes Gespräch über deine Zukunft, und wir haben eine Entscheidung getroffen, die für uns alle von Vorteil sein wird“, leitete er das Gespräch ein.

Es fühlte sich an, als wäre plötzlich ein Damoklesschwert über ihr erschienen. Natürlich hatten die Eltern dieses Gespräch über ihre Zukunft ohne sie geführt. Mutters aufmunterndes Lächeln trug nicht dazu bei, dass sie sich besser fühlte.

„Du weißt, wir halten nichts davon, wenn Mädchen allzu früh heiraten“, nahm nun ihre Mutter den Faden auf. „Die Ehe ist eine Entscheidung, die dein restliches Leben bestimmen wird. Dein Vater und ich führen eine glückliche Ehe, und das wünschen wir auch dir von Herzen. Du bist erst neunzehn Jahre alt, lass dir Zeit.“

Spielte sie auf diesen Dummkopf an, dessen Brief Sibylla verbrannt hatte? Sie spürte, wie ihr die Enttäuschung den Hals zuschnürte. Nein, sie würde nicht noch einmal weinen. Energisch ballte sie die Hände zu Fäusten.

„Es gibt eine fortschrittliche neue Schule für junge Frauen gleich hier in Wheatley. Ich bin sicher, dass du schon davon gehört hast. Du beginnst zum nächsten Unterrichtsjahr“, sagte Vater und griff schon wieder nach einer seiner verdammten Pflanzen.

„Was für eine Schule?“, fragte Sibylla mit dünner Stimme. Denn nein, sie hatte noch nichts davon gehört. Generell aber gefiel ihr die Aussicht, direkt in der Stadt mit anderen jungen Frauen zu lernen. Das war auf jeden Fall besser, als die Tage hier zu verbringen. Sie könnte viel öfter Cafés besuchen, tanzen gehen …

„Die Waterperry School of Horticulture. In den vergangenen Jahren sind vermehrt solche Mädchenschulen gegründet worden. Doch die von Mrs Havergal hat den besten Ruf.“

„Horticulture? Eine Schule für Gärtner?“ Sibylla meinte, ihr Herz setze für einen Moment aus. „Das ist nicht euer Ernst.“

„Sibylla, achte auf deinen Tonfall!“

„Ja, Vater!“, entgegnete sie erstickt und verschränkte die Hände vor der Brust. Genau in diesem Moment kam der verdammte Gärtner mit dem Stuhl zurück und stellte ihn mit ausdrucksloser Miene ab. So ausdruckslos, dass es einem süffisanten Grinsen gleichkam. Er hatte von den Plänen ihrer Eltern gewusst.

Angeekelt blickte Sibylla auf seine sehnigen, bis in die letzte Pore schmutzigen Hände. Vermutlich hatten die Eltern ihn längst in ihre Entscheidung eingeweiht.

„Ach, Darling.“ Ihre Mutter seufzte und sah sie dabei an, als wunderte sie sich noch immer, wie mit Sibylla der Apfel so weit vom Stamm hatte fallen können. „Dein Bruder hat wenigstens ein gewisses Interesse gezeigt. Du weißt, es ist Tradition. Dein Großvater war weit über England hinaus für seine Orchideensammlung bekannt. Du solltest zumindest die Grundlagen kennen, um dich in der Gesellschaft nicht zu blamieren.“

Sibylla hielt es nicht aus. In diesem Moment war es ihr gleich, ob sie sich respektlos verhielt. „Eure Gesellschaft vielleicht. Die Eltern meiner Freundinnen sicherlich nicht. Die sind normal.“

Mutters Blick wurde eisig. „Gebe Gott, dass du in einigen Jahren verstehen wirst.“

„Genug der Diskussion“, fuhr der Vater dazwischen und wurde dabei etwas laut, was so gut wie niemals vorkam. „Du wirst auf diese Schule gehen, und du wirst bis dahin dreimal die Woche mit Mr Boyle die Grundlagen üben, um uns nicht allzu sehr zu blamieren.“

„Ich kann ihn nicht ausstehen“, fauchte Sibylla und hielt sich mit beiden Händen an dem Stuhl fest, den Boyle gebracht hatte.

„Gut so“, erwiderte Mutter, „dann muss ich mir keine Sorgen machen, euch allein zu lassen. Dein Unterricht beginnt morgen früh um zehn. Sei pünktlich, sonst gibt es am Samstag keinen Tanzabend.“

Sibylla stieß den Stuhl um und jagte davon. Der Erdgestank raubte ihr die Luft zum Atmen. Ihr Herz dröhnte so laut, dass sie es im ganzen Körper spürte. Ihr war heiß und kalt vor Wut. Oh, diese unbeschreibliche Ungerechtigkeit!

Der nächste Morgen kam viel zu schnell, und Sibylla überlegte noch immer, ob sie nicht doch den kostbaren Tanzabend opfern sollte, nur um nicht zu ihrem sogenannten Unterricht erscheinen zu müssen.

Am Abend zuvor hatte sie beinahe bis zur Geisterstunde in ihr Tagebuch geschrieben. Sie führte es schon, seitdem sie schreiben konnte. Von den anfänglich kurzen, naiven Berichten war sie längst weit entfernt. Mittlerweile schrieb sie, als würde sie ihr Leben wie einen Roman erzählen, mit einigen Ausschmückungen und fantastischen Begegnungen. Es half ihr, ihre Gedanken zu ordnen und ihre Ziele zu erkennen. Vor allem aber bereitete es ihr einfach Freude. Außerdem hatte das Schreiben nicht das Geringste mit dem zu tun, was ihre Eltern oder Freunde von ihr erwarteten. Es war ganz allein für sie gedacht. Etwas, das sie nur für sich tat.

In der Nacht hatte Sibylla davon geträumt durchzubrennen, doch jede Arbeit, die einer jungen Frau angeboten werden konnte, war noch ein wenig schlimmer, als mit Boyle über Blumen zu reden. Sie taugte weder als Wäscherin – der Dreck anderer Leute ekelte sie noch mehr als Erde – noch als Hausmädchen. Für Klavierunterricht spielte sie selbst nicht gut genug, und zur Kindererziehung fehlte ihr die Geduld.

Also biss sie in den sauren Apfel und tröstete sich mit einem Blick auf ihr neues, aufregend kurzes Tanzkleid, auf dem himmelblaue Pailletten schimmerten. Am Samstag hatten sie und das Schmuckstück eine Verabredung. Sie würde so lange und wild tanzen, bis sie sich wie reingewaschen fühlte. Der Tanz war für Sibylla wie eine Kur für die Seele, an deren Ende sie ihr Herzeleid vergessen haben würde und sich aller Ärger der vergangenen Woche in Luft auflöste.

Mit einem Seufzen zog Sibylla einen alten Rock und eine abgelegte Bluse an, beides Kleidungsstücke, in denen sie sich niemals auf die Straße gewagt hätte, dafür aber nun an den Frühstückstisch. Der Vater war bereits fertig und las in der Zeitung, während er seine letzte Tasse Tee trank. Mutter bestrich einen frischen Scone mit Butter. Es würde wie jeden Morgen bittere Orangenmarmelade folgen, die von den mannshohen Bäumchen im Gewächshaus stammten. Dabei trug sie einen aufwendigen Morgenrock aus chinesischer Seide mit bunten Motiven, die verschlungene Pflanzen und längliche, schlangenartige Drachen zeigte.

„Guten Morgen“, sagte Sibylla leise. Es wäre ihr kindisch vorgekommen, auf die Begrüßung zu verzichten. Zwar war sie noch immer wütend über die Entscheidung ihrer Eltern, aber sie war schließlich keine sechs Jahre mehr.

Der Vater blickte von seiner Zeitung auf. „Ah, Sibylla. Ausgeruht und, wie ich sehe, bereits gut vorbereitet. Ich hoffe, du findest zumindest etwas Gefallen an deiner neuen Aufgabe.“

Sie setzte sich mit einem Seufzen. „Wir werden sehen.“

j

Francis hatte mit den anderen Angestellten in der Küche gegessen, wo er sich einigen gut gemeinten Spott anhören musste, weil er der jungen Miss Unterricht in den Grundlagen der Botanik geben sollte. Am liebsten hätte er es auf einen der beiden Hilfsgärtner abgewälzt.

Nun war er in das schlichte Zimmer zurückgekehrt, das er auf dem Anwesen bewohnte. Es war in einem kleinen Häuschen untergebracht, das wohl schon lange vor der Errichtung des prunkvollen Anwesens hier gestanden hatte. Von außen sah man den Mauern kaum an, wie dick sie waren. Beinahe einen Schritt tief waren die roh behauenen Steine aneinandergefügt, verputzt und weiß gekälkt. Nur die bucklige Oberfläche verriet die altertümliche Bauweise. Die Fenster, von denen es nur wenige gab, waren klein und mit tiefen Fensterbänken versehen.

Francis und der Porter George hatten sich das Häuschen gut aufgeteilt. Jeder besaß einen kleinen Raum für sich, den außen gelegenen Abort teilten sie sich, und auf dem Dachboden wurde altes Gartengerät aufbewahrt wie die Sicheln, mit denen früher in mühevoller Arbeit der Rasen getrimmt worden war.

Diese Zeit hatte Francis zum Glück nicht mehr selbst erlebt. Die Erfindung des Mähers hatte vermutlich viele einfache Hilfsgärtner und Tagelöhner die Anstellung gekostet, doch für ihn war sie ein Segen.

Mit wachsender Unruhe blickte Francis auf die kleine Uhr, die auf dem Kaminsims stand. Er hatte noch eine Viertelstunde, bis er die junge Miss treffen würde. Langsam wurde ihm mulmig. Es gelang ihm kaum noch, sich auf das Buch zu konzentrieren, das er von seinem Brotherrn ausgeborgt hatte. Es war ein umfangreiches Werk über historische Gärten, reich bebildert mit Zeichnungen und Fotografien. Trotz der Darstellung in Schwarz, Weiß und Grauschattierungen setzten sich in seinem Kopf die schönsten Bilder zusammen. Er kannte die natürlichen Farben der meisten Sträucher, Bäume und Blüten, und so entstand in seiner Fantasie eine üppig grüne Landschaft.

Wieder drängte sich das Ticken der Uhr in den Vordergrund. Er musste los. Mit einem letzten sehnsüchtigen Blick schloss er den Bildband.

Ob er seinen Traum wohl je würde verwirklichen können? Die Healeys waren vielleicht der Schlüssel dazu. Sein Brotherr war Francis wohlgesonnen und, soweit er es einschätzen konnte, mit seiner Arbeit stets zufrieden. Vielleicht würde er von ihm irgendwann eine Form der Unterstützung erhalten, die weit über das Ausleihen von Büchern hinausging.

Doch dafür musste er mit seiner Tochter gute Arbeit leisten, ganz gleich, wie wenig ihm oder ihr die Aufgabe gefiel. Francis nahm sich vor, um jeden Preis die Fassung zu wahren und stets höflich zu bleiben, wie es von ihm erwartet wurde. Lieber hackte er nach den zwei Stunden mit ihr vor lauter Wut so lange Holz, bis ihm schwindelig wurde und ihm der Schweiß in Strömen über den Rücken rann, als zuzulassen, dass Sibylla Healey ihm die Chance auf seine Zukunft stahl.

Zügig durchquerte er den Garten. Gepflegte Wege, deren Kies er noch am Vortag geharkt hatte und die nun wieder voller Herbstblätter waren, durchzogen die weitläufige Anlage wie ein Adernetz. Der Rasen war noch immer leuchtend grün und bildete einen scharfen Kontrast zum Rot der Ahornbäume. Die Healeys hatten hier über mehrere Generationen ein Paradies geschaffen. Francis verstand den Wunsch der Eltern, dass zumindest eines der Kinder die Tradition weiterpflegen sollte. Und da der Sohn ausgewandert war, lag es nun an Sibylla.

Da stand sie und strich über ihr dunkelblondes Haar, das von der Sonne helle Strähnen hatte. Sie trug es heute zu einem schlichten, halblangen Pferdeschwanz zusammengefasst, damit es beim Unterricht nicht störte. Die junge Miss Healey war ein hübscher Teufel, der von den einfachen Maids im Haus ein wenig gefürchtet wurde. Selbst die robuste Laundry Maid Holly Alliott, die dreimal die Woche nach Healey House kam und die Wäsche besorgte, fürchtete den kritischen Blick ihrer blauen Augen. Die junge Miss fand immer einen Fleck, besonders wenn es um ihre Ausgehkleider ging, die sie anscheinend über alles liebte.

Ja, der morgendliche Frühstücksklatsch unter den Angestellten drehte sich ungewöhnlich oft um die Marotten der jungen Dame.

Hektisch blickte Francis auf seine Taschenuhr und atmete auf. Sie war nicht nur pünktlich, sondern zu früh und wippte ungeduldig auf ihren Stiefelabsätzen, als könnte sie es plötzlich kaum mehr erwarten, ihren Unterricht zu beginnen. Dabei konnte er sich nicht vorstellen, dass sie ihre Meinung geändert hatte, ganz im Gegenteil! Zumal er wusste, dass sie ihn nicht ausstehen konnte.

j

Da kam er anstolziert, als wäre er der König dieses Gartenreichs. Wohl eher ein Hausgnom, dachte Sibylla, wie in den irischen Märchen, die sie als Kind so gemocht hatte. Für einen Gnom war er allerdings recht groß gewachsen. Aber immerhin trug er Grün. Einen halblangen, abgetragenen Tweedmantel, eine schlichte Hose und hohe Lederstiefel, dazu eine passende Schiebermütze auf dem Kopf.

Er lächelte sie fast schon ein wenig entschuldigend an. „Guten Morgen, Miss Healey!“

„Guten Morgen, Mr Boyle!“

„Nennen Sie mich ruhig Francis“, sagte er schnell, schien aber schon im nächsten Augenblick an seiner Entscheidung zu zweifeln. Ein Lehrer, der sich mit Vornamen ansprechen ließ, verlor an Autorität. Andererseits bestand kein Zweifel an ihren unterschiedlichen Stellungen, und er musste auf ihren guten Willen hoffen, wenn er die Wünsche ihres Vaters in die Tat umsetzen wollte.

„Beginnen wir mit einem Rundgang durch den Garten?“, fragte er höflich.

Den kenne ich schon, lag ihr auf der Zunge, dann besann sie sich eines Besseren. „Wozu soll das gut sein?“

„Ich möchte herausfinden, was Ihnen gefällt. Es müssen keine Orchideen sein, ich weiß, dass Ihnen die Gewächshäuser nicht zusagen. Die Botanik ist so vielfältig, dass wir uns einen Anfangspunkt setzen sollten. Warum also nicht etwas, das Sie interessiert?“

Sibylla war von so viel Entgegenkommen irritiert. „Also werde ich die nächsten zwei Stunden nicht damit verbringen, in der Erde zu wühlen?“

„Nicht, wenn Sie nicht möchten, Miss. Zumindest nicht in den ersten Stunden. Gehen wir?“

Sie nickte nur und spürte, wie der Panzer, den sie um sich errichtet hatte, ein wenig bröckelte. Sie hatte mit allem gerechnet, nur nicht mit einem Spaziergang durch den Garten.

„Haben Sie einen Lieblingsort im Garten?“, brach er das Schweigen, als es gerade unangenehm zu werden begann.

„Die Pavillons. Sie erinnern mich immer an die Sommerfeste. Und die bunten Lianen sind auch hübsch.“

Seine Lippen kräuselten sich. Es war genau zu sehen, dass er sich ein Lächeln verkniff. Francis machte sich über sie lustig.

Sibylla versuchte, es an sich abprallen zu lassen und die Unhöflichkeit zu übergehen, dennoch fühlte es sich an wie ein Stachel, der beständig pikste.

Zum Pavillon ging es einen sanften Hügel hinauf, auf dem ein ungemütlicher Herbstwind pfiff. Blätter jagten über die Wiese, trudelten scheinbar ziellos durch die Luft. Eines blieb Francis Boyle mit einem leisen Klatschen an der Wange kleben, und Sibylla musste lachen. Er wischte es fort und machte eine gute Miene.

Schließlich erreichten sie den Pavillon. Es war eine kunstvolle Schmiedearbeit des Art déco, bei dem Geometrie und florale Ornamente eine perfekte Verbindung eingingen. „Meinten Sie diese hier?“, erkundigte sich Francis und wies auf ein Gestrüpp, das die Metallstreben umschlang.

„Ich denke schon. Um diese Jahreszeit war ich noch nie hier oben, sie sehen bedauernswert aus.“

„Das sind Klematis. Ihre schönste Phase haben sie wohl, wenn hier die Feste stattfinden.“

„Tanzen Sie, Francis?“ Sibylla wusste selbst nicht, warum sie das fragte. Eigentlich wollte sie so wenig mit diesem aufgeblasenen Blumenfreund reden wie möglich. Die Vorstellung, wie er sich mit seinem bäurischen Verhalten ungelenk zu lebhaften Jazztönen bewegte … unmöglich. Ein Storch im Salat.

Sie hingegen liebte den Tango, aber auch den Charleston und Swing. Je wilder, desto besser.

Er zögerte, irritiert von ihrer Frage. „Dafür habe ich kaum Zeit, Miss. Zurück zu den Pflanzen.“

Am liebsten hätte Sibylla eine Schnute gezogen, während er die traurigen Ranken entwirrte und tatsächlich noch eine Blüte fand. Violett war sie, durchsetzt mit Weiß. Die schwarze Mitte hinterließ schmutzige Streifen auf seinen Fingern. „Die gefällt Ihnen also? Man nennt sie auch Waldrebe. Sie kommt in gemäßigten Zonen in Europa, Asien und Amerika vor und wird schon seit vielen Jahren von Menschen veredelt. Kommen Sie her, und sehen Sie sich die Blätter an.“

Und dann hielt er ihr einen nicht enden wollenden Vortrag über Blattformen, Knospen, Vegetationsphasen, Staubgefäße und Blüten. Die kleinen, krallenartigen Auswüchse, mit denen sich die Pflanze festhielt, ließ er sie auseinanderwickeln und auf Zähigkeit prüfen. Als er fertig war, hatte die Klematis für Sibylla auch den letzten Reiz verloren.

Zuletzt zog Francis ein Taschentuch hervor und breitete es in seiner Hand aus. „Nun werden wir reife Samenkapseln ernten. Das sind diese flauschigen Büschel. Nehmen Sie sie in die Hand, und wählen Sie die kräftigsten aus.“

„Und wenn eine Spinne darinsitzt?“

„Es gibt keine giftigen Spinnen in Oxford, Miss.“

„Aber trotzdem sind es Spinnen!“

„Na los“, sagte er kühl und blickte sie durchdringend an.

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags

Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.

Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.

Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.

Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.

Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.

Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.