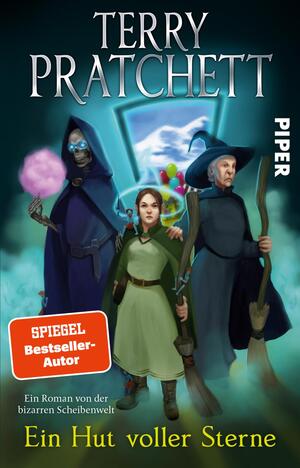

Ein Hut voller Sterne (Tiffany Weh 2) - eBook-Ausgabe Ein Hut voller Sterne (Tiffany Weh 2)

Ein Roman von der bizarren Scheibenwelt

— Rückkehr in die Scheibenwelt mit der „Tiffany Weh“-ReiheEin Hut voller Sterne (Tiffany Weh 2) — Inhalt

Tiffany Weh, 11 Jahre alt und Hexe-in-Ausbildung, verlässt ihre Heimat, um ihre Lehrjahre zu beginnen. Auf dem Weg lauern jedoch neue, unbekannte Gefahren: Tiffany wird von einem Schwärmer angegriffen, einer uralten Kreatur, die sich in Tiffanys Kopf einnistet und ihren Körper übernimmt. Doch der Schwärmer hat nicht mit Tiffanys Entschlossenheit gerechnet – und auch nicht mit der chaotischen Horde an Kobolden, die ihr zu Hilfe eilt!

Leseprobe zu „Ein Hut voller Sterne (Tiffany Weh 2)“

1

Aufbruch

Es knisterte über die Hügel wie unsichtbarer Nebel. Die Bewegung ohne einen Körper ermüdete es, und es trieb sehr langsam dahin. Es dachte jetzt nicht. Es war Monate her, dass es zum letzten Mal gedacht hatte, denn das dafür zuständige Gehirn war gestorben. Sie starben immer. Deshalb war es jetzt wieder nackt und voller Furcht.

Es konnte sich in einem der bauschigen weißen Geschöpfe verbergen, die nervös „Mäh“ machten, während es dahinkroch. Aber mit ihren Gehirnen ließ sich nicht viel anfangen, denn sie dachten nur an Gras und daran, andere [...]

1

Aufbruch

Es knisterte über die Hügel wie unsichtbarer Nebel. Die Bewegung ohne einen Körper ermüdete es, und es trieb sehr langsam dahin. Es dachte jetzt nicht. Es war Monate her, dass es zum letzten Mal gedacht hatte, denn das dafür zuständige Gehirn war gestorben. Sie starben immer. Deshalb war es jetzt wieder nackt und voller Furcht.

Es konnte sich in einem der bauschigen weißen Geschöpfe verbergen, die nervös „Mäh“ machten, während es dahinkroch. Aber mit ihren Gehirnen ließ sich nicht viel anfangen, denn sie dachten nur an Gras und daran, andere mähende Dinger zu machen. Nein. Sie waren zu nichts nutze. Es brauchte, brauchte unbedingt etwas Besseres, ein starkes Bewusstsein, einen Geist voller Kraft, der ihm Sicherheit bot.

Es suchte …

Die neuen Stiefel waren völlig falsch. Sie waren steif und glänzten. Glänzende Stiefel gehörten sich nicht. Saubere Stiefel waren etwas anderes. Es gab nichts dagegen einzuwenden, ein bisschen Wachs aufzutragen, zum Schutz vor Nässe. Aber Stiefel mussten für ihren Lebensunterhalt arbeiten. Sie sollten nicht glänzen.

Tiffany Weh stand auf dem Bettvorleger in ihrem Zimmer und schüttelte den Kopf. Sie musste die Dinger so schnell wie möglich abwetzen.

Und dann der neue Strohhut mit dem roten Band. Auch hier hatte sie Zweifel.

Sie versuchte, sich im Spiegel zu betrachten, was ihr schwer fiel, denn der Spiegel war nicht viel größer als ihre Hand, außerdem zerkratzt und fleckig. Sie musste ihn hin und her bewegen, um so viel wie möglich von sich zu sehen, und dann setzte ihr Gedächtnis die einzelnen Teile zusammen.

Doch heute … Normalerweise tat sie so etwas nicht im Haus, aber an diesem Tag kam es darauf an, gut auszusehen, und außerdem war niemand da.

Tiffany legte den Spiegel auf den wackligen Tisch am Bett, trat in die Mitte des zerschlissenen Bettvorlegers, schloss die Augen und sagte:

„Sehe mich.“

Weit draußen im Hügelland schwebte ein Etwas ohne Körper und ohne Geist, aber mit einem schrecklichen Verlangen und bodenloser Furcht, und es spürte die Kraft.

Es hätte geschnuppert, wenn es mit einer Nase ausgestattet gewesen wäre.

Es suchte.

Es fand.

Welch ein seltsamer Geist, wie viele Geister in einem, die kleiner und immer kleiner wurden! So sonderbar! So nah!

Das Etwas änderte ein wenig die Richtung und wurde ein bisschen schneller. Seine Bewegung verursachte ein Geräusch wie ein Fliegenschwarm.

Die Schafe reagierten nervös auf etwas, das sie nicht sehen, hören oder riechen konnten. Sie machten „Mäh“…

… und kauten weiter Gras.

Tiffany öffnete die Augen. Dort stand sie, etwa einen Meter von sich selbst entfernt. Sie sah die Rückseite ihres eigenen Kopfs.

Sie bewegte sich vorsichtig und achtete darauf, nicht nach unten zu sehen, auf das „sie“, das sich bewegte, denn wenn sie das tat, so wusste sie, war der Trick vorbei.

Es war schwierig, sich auf diese Weise zu bewegen, aber schließlich stand sie vor ihrem Körper und musterte sich von Kopf bis Fuß.

Braunes Haar und braune Augen … das ließ sich nicht ändern. Wenigstens war ihr Haar sauber, und sie hatte sich das Gesicht gewaschen.

Sie trug ein neues Kleid, was die Dinge ein wenig verbesserte. In der Familie Weh war es so ungewöhnlich, neue Kleidung zu kaufen, dass ihre Eltern das Kleid ein wenig zu groß gewählt hatten, damit sie „hineinwachsen“ konnte. Aber wenigstens war es hellgrün und berührte nicht direkt den Boden. Mit den glänzenden neuen Stiefeln und dem Strohhut sah sie aus wie … wie eine anständige Farmerstochter, die aufbrach, um auswärts zu arbeiten. Es musste genügen.

Sie sah auch den spitzen Hut auf ihrem Kopf, obwohl sie ganz genau hinsehen musste. Er war wie ein Schimmern in der Luft und sofort wieder verschwunden, kaum hatte sie ihn gesehen. Deshalb war Tiffany wegen des neuen Strohhuts ein wenig besorgt gewesen, aber die beiden Hüte durchdrangen sich einfach; der eine störte den anderen nicht. Vielleicht lag es daran, dass der spitze Hut in gewisser Weise gar nicht da war. Er blieb unsichtbar, bis es regnete. Sonnenschein und Wind drangen hindurch, aber Regen und Schnee sahen ihn irgendwie und behandelten ihn so, als wäre er tatsächlich da.

Tiffany hatte ihn von der größten Hexe auf der Welt bekommen, einer wahren Hexe mit schwarzem Kleid, einem schwarzen Hut und Augen, deren Blick so durch einen hindurchging wie Terpentin durch ein krankes Schaf. Es war eine Art Belohnung gewesen. Tiffany hatte Magie vollbracht, richtige Magie. Bevor sie das getan hatte, hatte sie überhaupt nicht gewusst, dass sie dazu imstande war. Als sie es getan hatte, war ihr gar nicht klar gewesen, was sie tat. Und nachdem sie es getan hatte, wusste sie nicht, wie sie dazu fähig gewesen war. Jetzt musste sie das Wie lernen.

„Sehe mich nicht“, sagte sie. Die Vision von ihr – oder was auch immer es war, denn sie wusste nicht genau, was es mit diesem Trick auf sich hatte – verschwand.

Beim ersten Mal war dies eine große Überraschung für sie gewesen. Aber sie hatte es immer als leicht empfunden, sich selbst zu beobachten, zumindest in ihrem Kopf. Alle ihre Erinnerungen waren wie kleine Bilder von ihr selbst, wie sie Dinge tat oder beobachtete, anstatt das zu zeigen, was sich vor den beiden Löchern in ihrem Kopf befand. Ein Teil von ihr beobachtete sie immer.

Fräulein Tick – eine andere Hexe, mit der man leichter reden konnte als mit jener, von der Tiffany den Hut bekommen hatte – meinte, eine Hexe müsse „beiseite treten“ können. Sie hatte ihr gesagt, sie würde mehr herausfinden, wenn ihr Talent wuchs, und Tiffany nahm an, dass „sehe mich“ dazugehörte.

Manchmal glaubte Tiffany, dass sie mit Fräulein Tick über „sehe mich“ sprechen sollte. Es fühlte sich an, als verließe sie ihren Körper mit einer Art Geisterkörper, der umhergehen konnte. Es funktionierte, solange sie nicht den Blick senkte und sah, dass sie nur ein Geisterkörper war. Wenn das geschah, geriet ein Teil von ihr in Panik, und dann fand sie sich sofort in ihrem richtigen Körper wieder. Schließlich hatte Tiffany entschieden, dies für sich zu behalten. Es war auf jeden Fall ein guter Trick, wenn man keinen Spiegel hatte.

Fräulein Tick war so etwas wie eine Hexensucherin. Auf diese Weise schien das mit der Hexerei zu funktionieren. Einige Hexen hielten magisch nach vielversprechenden Mädchen Ausschau und fanden eine ältere Hexe für sie, die sich um sie kümmerte. Die alten Hexen brachten den jungen nicht bei, wie man hexte. Sie zeigten ihnen, wie man wusste, was man tat.

Hexen waren ein wenig wie Katzen. Sie mochten sich gegenseitig nicht besonders, wussten aber gern, wo sich all die anderen Hexen aufhielten, nur für den Fall, dass sie sie brauchten. Und vielleicht brauchte man sie für den freundschaftlichen Hinweis, dass man zu gackern begann.

Hexen fürchteten kaum etwas, hatte Fräulein Tick gesagt, aber was die mächtigen unter ihnen fürchteten – auch wenn sie nicht darüber sprachen –, war, auf den falschen Weg zu geraten. Es war so leicht, achtlose kleine Grausamkeiten zu begehen, weil man Macht hatte und andere Leute nicht. Es war so leicht zu glauben, dass andere Leute nicht weiter wichtig waren und dass Konzepte wie Richtig und Falsch für die eigene Person keine Rolle spielten. Am Ende jenes Weges geiferte und gackelte man allein in einem Pfefferkuchenhäuschen und ließ sich Warzen auf der Nase wachsen.

Hexen mussten wissen, dass andere Hexen sie beobachteten.

Deshalb der Hut, dachte Tiffany. Sie konnte ihn jederzeit berühren, vorausgesetzt, sie schloss die Augen. Er war eine Art Erinnerung …

„Tiffany!“, rief ihre Mutter die Treppe hinauf. „Fräulein Tick ist hier!“

Am vergangenen Tag hatte sich Tiffany von Oma Weh verabschiedet …

Hoch oben im Hügelland steckten die eisernen Räder der alten Schäferhütte halb im Boden. Der Kanonenofen stand noch immer schief im Gras, und Rost hatte ihn rot werden lassen. Die Kalkhügel beanspruchten Räder und Ofen für sich, so wie sie Oma Wehs Knochen genommen hatten.

Der Rest der Hütte war am Tag der Beerdigung verbrannt worden. Kein Schäfer hätte es gewagt, sie zu nutzen, ganz zu schweigen davon, in ihr zu übernachten. In der Vorstellung der Leute war Oma Weh zu groß gewesen, zu schwer zu ersetzen. Tag und Nacht, in allen Jahreszeiten, war sie das Kreideland: seine beste Schäferin, seine klügste Frau und sein Gedächtnis. Das grüne Land schien mit ihr eine Seele zu haben, die in alten Stiefeln und einer Schürze aus Sackleinen umherwanderte, eine stinkende alte Pfeife rauchte und Schafe mit Terpentin behandelte.

Die Schäfer meinten, Oma Weh hätte den Himmel blau geflucht. Die flaumigen kleinen weißen Wolken im Sommer nannten sie „Oma Wehs kleine Lämmer“. Zwar lachten sie, wenn sie darüber sprachen, aber ein Teil von ihnen scherzte nicht.

Kein Schäfer hätte sich erdreistet, in jener Hütte zu wohnen, nicht einer von ihnen.

Also hatten sie den Grasboden geschnitten, Oma Weh in der Kreide beerdigt und dann Wasser auf die Soden gegossen, damit keine Spuren zurückblieben. Und anschließend hatten sie die Hütte verbrannt.

Schafwolle, Fröhlicher-Seemann-Tabak und Terpentin …

… danach hatte die Hütte gerochen, und es war auch Oma Wehs Geruch gewesen. Solche Dinge reichen bis ins Herz der Menschen. Tiffany brauchte es nur zu riechen, um zurückzukehren in die Wärme, Stille und Sicherheit der Hütte. Diesen Ort hatte Tiffany aufgesucht, wenn sie traurig oder auch glücklich gewesen war, und Oma Weh hatte immer gelächelt, Tee gekocht und geschwiegen. Nichts Schlimmes konnte in der Schäferhütte geschehen. Sie war eine Feste gegen die Welt. Selbst jetzt, nach Omas Tod, ging Tiffany gern dorthin.

Sie stand dort, während der Wind übers Gras wehte und in der Ferne Schafglocken boingten.

„Ich muss …“ Tiffany räusperte sich. „Ich muss fort. Ich … muss richtige Hexerei lernen, und hier gibt es niemanden, der es mich lehren kann, weißt du. Ich muss … mich so wie du um diese Hügel kümmern. Ich… kann Dinge tun, aber ich weiß nicht darüber Bescheid, und Fräulein Tick meint, was man nicht weiß, kann einen umbringen. Ich möchte so gut werden, wie du es warst. Ich kehre zurück! Ich kehre bald zurück! Ich verspreche, dass ich zurückkehre, fähiger als vorher!“

Ein blauer Schmetterling, von einem Windstoß zur Kursänderung gezwungen, landete auf Tiffanys Schulter, klappte die Flügel zweimal auf und zu und flog dann fort.

Oma Weh war nie sehr redselig gewesen. Sie sammelte die Stille so wie andere Leute Schnüre. Aber mit ihrem Schweigen hatte sie oft alles gesagt.

Tiffany blieb eine Weile, bis ihre Tränen getrocknet waren, und dann machte sie sich auf den Heimweg, während sich der immer währende Wind um die Räder wand und durch den Rauchabzug des Kanonenofens pfiff. Das Leben ging weiter.

Es war nicht ungewöhnlich für Mädchen in Tiffanys Alter, „auswärts zu arbeiten“. Es bedeutete, irgendwo als Dienstmädchen oder Magd tätig zu werden. Traditionsgemäß begann man damit, einer allein lebenden Alten zu helfen. Diese konnte nicht viel bezahlen, aber da es sich um die erste Stelle handelte, war man vermutlich auch nicht mehr wert.

Die Arbeiten in der Molkerei der heimatlichen Farm erledigte Tiffany praktisch ganz allein, wenn ihr jemand mit den schweren Milchkannen half, und es hatte ihre Eltern überrascht, dass sie in fremde Dienste treten wollte. Aber das machten alle, meinte Tiffany. Man ging ein wenig in die Welt hinaus und lernte andere Menschen kennen. Man wusste nie, wozu das führen konnte.

Mit diesem schlauen Hinweis gewann Tiffany die Zustimmung ihrer Mutter. Deren reiche Tante war fortgegangen, um als Küchenmädchen zu arbeiten, hatte es dann zum Stubenmädchen gebracht und sich ganz nach oben gearbeitet, bis sie schließlich Haushälterin wurde, einen Butler heiratete und in einem prächtigen Haus wohnte. Es war nicht ihr prächtiges Haus, und sie wohnte nur in einem Teil davon, aber sie war praktisch eine feine Dame.

Tiffany wollte keine feine Dame werden. Die ganze Sache war ohnehin nur ein Trick. Und Fräulein Tick war ein Teil davon.

Man durfte kein Geld für Hexerei verlangen, deshalb verrichteten Hexen auch andere Arbeiten. Fräulein Tick war praktisch eine als Lehrerin getarnte Hexe. Sie begleitete die anderen reisenden Lehrer, die in Gruppen von Ort zu Ort zogen und Wissen für Lebensmittel und alte Kleidung feilboten.

Es war eine gute Möglichkeit herumzukommen, denn die Bewohner des Kreidelands begegneten Hexen mit Argwohn und glaubten, dass diese nachts ohne Schlüpfer im Mondschein tanzten. (Tiffany hatte sich erkundigt und nicht ohne Erleichterung herausgefunden, dass man dazu als Hexe nicht verpflichtet war. Man konnte auf diese Weise tanzen, wenn man wollte, aber vorher sollte man besser feststellen, wo all die Brennnesseln, Disteln und Igel steckten.)

Aber auch den reisenden Lehrern standen die Leute ein wenig misstrauisch gegenüber. Man sagte ihnen nach, Hühner zu stehlen und Kinder zu entführen (was in gewisser Weise stimmte). Mit ihren bunten Karren zogen sie von Dorf zu Dorf, trugen lange Gewänder mit Lederflicken an den Ärmeln und sonderbare flache Hüte, und beim Gespräch untereinander benutzten sie heidnische Ausdrücke, die niemand verstand, wie „Alea jacta est“ und „Quid pro quo“. In ihrer Mitte fiel Fräulein Tick nicht auf. Ihr spitzer Hut war eine Tarnkappe und sah wie ein schwarzer Strohhut mit bunten Papierblumen aus, bis man die geheime Feder zog.

Im Verlauf des letzten Jahres hatte Tiffanys plötzlicher Wissensdurst ihre Mutter sowohl erstaunt als auch besorgt. Die Leute im Dorf hielten Bildung für eine gute Sache, wenn sie sich in Grenzen hielt; wenn man es damit übertrieb, konnte Ruhelosigkeit die Folge sein.

Vor einem Monat dann war die Mitteilung gekommen:

Sei bereit.

Fräulein Tick mit ihrem Blumenhut hatte der Farm einen Besuch abgestattet und Frau und Herrn Weh erklärt, dass eine ältere Dame in den Bergen von Tiffanys hervorragender Qualifikation im Käse machen gehört hatte und ihr eine Dienstmädchenstelle anbot, vier Dollar im Monat, einen freien Tag in der Woche, ein eigenes Bett und eine Woche Silvesterurlaub.

Tiffany kannte ihre Eltern. Drei Dollar im Monat wären etwas zu wenig gewesen und fünf verdächtig viel, aber die Käsequalifikation war den zusätzlichen Dollar wert. Dazu kam das eigene Bett. Bevor die meisten von Tiffanys Schwestern das Elternhaus verlassen hatten, war es ganz normal gewesen, dass jeweils zwei Schwestern in einem Bett schliefen. Es war ein gutes Angebot.

Fräulein Tick hatte Tiffanys Eltern beeindruckt und auch verunsichert, aber sie waren in dem Glauben aufgewachsen, dass Leute, die mehr wussten und lange Wörter benutzten, ziemlich wichtig waren, und deshalb hatten sie sich einverstanden erklärt.

Nachdem Tiffany an jenem Abend zu Bett gegangen war, hörte sie zufällig, wie ihre Eltern darüber sprachen. Es ist ganz leicht, zufällig Gespräche in der unteren Etage zu hören, wenn man ein Glas umgekehrt auf den Boden stellt und das Ohr daran hält.

Sie hörte, wie ihr Vater sagte, dass Tiffany überhaupt nicht gehen musste.

Sie hörte, wie ihre Mutter sagte, dass sich alle Mädchen fragten, was die Welt dort draußen bereithielt, und deshalb sei es besser, dass sie es los werde. Außerdem sei sie ein sehr tüchtiges Mädchen mit einem guten Kopf auf den Schultern. Wenn sie hart genug arbeite, könne sie es eines Tages sogar zur Dienerin einer wichtigen Person bringen, wie Tante Hetty, und in einem Haus mit Innenklo wohnen.

Ihr Vater sagte, sie werde feststellen, dass Fußbodenschrubben überall gleich war.

Ihre Mutter sagte, in dem Fall werde sie sich schließlich langweilen und vor Ablauf eines Jahres heimkehren, und überhaupt: Was bedeutete „Qualifikation“?

„Erworbene Befähigung zu einer bestimmten Tätigkeit“, dachte Tiffany. Es gab ein altes Wörterbuch im Haus, aber ihre Mutter öffnete es nie, denn der Anblick so vieler Wörter beunruhigte sie. Tiffany hatte es von vorn bis hinten gelesen.

Und damit hatte es sich, und einen Monat später war sie hier und packte ihre alten Stiefel ein, die ihre Schwestern vor ihr getragen hatten. Sie wickelte sie in einen sauberen Lappen und legte sie in den gebrauchten Koffer, den ihre Mutter gekauft hatte und der aussah, als bestünde er aus schlechter Pappe oder mit Ohrenschmalz vermischten gepressten Obstkernen – er musste mit einem Bindfaden zusammengehalten werden.

Dann kam der Abschied. Tiffany weinte ein wenig, und ihre Mutter weinte viel, und ihr kleiner Bruder Willwoll weinte ebenfalls, vielleicht in der Hoffnung, dass er etwas Süßes dafür bekam. Tiffanys Vater weinte nicht, sondern gab ihr einen Silberdollar und sagte recht schroff, sie solle einmal in der Woche nach Hause schreiben – so weinten Männer. Tiffany verabschiedete sich vom Käse in der Molkerei, von den Schafen in der Koppel und sogar vom Kater Rattenbeutel.

Dann standen, abgesehen von Käse und Kater, alle am Tor und winkten ihr und Fräulein Tick nach – abgesehen auch von den Schafen –, bis sie fast den ganzen kreideweißen Weg hinter sich gebracht und das Dorf erreicht hatten. Und dann gab es nur noch Stille, außer den Geräuschen ihrer Stiefel auf dem harten Boden, und den endlosen Gesängen der Feldlerchen am Himmel. Es war spät im August

und sehr warm, und die neuen Stiefel drückten.

„An deiner Stelle würde ich sie ausziehen“, sagte Fräulein Tick nach einer Weile.

Tiffany nahm am Wegesrand Platz und holte die alten Stiefel aus dem Koffer. Sie fragte nicht, woher Fräulein Tick wusste, dass die neuen Stiefel zwickten. Hexen passten auf. In den alten Stiefeln musste sie zwar mehrere Paare Socken tragen, aber sie waren viel bequemer. Mit ihnen ließ es sich gut gehen. Sie waren schon lange vor Tiffanys Geburt gegangen und verstanden sich gut darauf.

„Und werden wir heute irgendwelche … kleinen Männer sehen?“, fragte Fräulein Tick, als sie den Weg fortsetzten.

„Ich weiß nicht, Fräulein Tick“, erwiderte Tiffany. „Ich habe ihnen vor einem Monat gesagt, dass ich gehe. Um diese Jahreszeit haben sie viel zu tun. Aber ein oder zwei von ihnen beobachten mich immer.“

Fräulein Tick blickte sich rasch um. „Ich sehe niemanden. Und ich höre auch nichts.“

„So weiß man, dass sie da sind“, sagte Tiffany. „Es ist immer ein bisschen still, wenn sie mich beobachten. Aber sie zeigen sich nicht, während du bei mir bist. Sie fürchten sich ein wenig vor Hexen. Das ist bestimmt nicht persönlich gemeint“, fügte sie schnell hinzu.

Fräulein Tick seufzte. „Als ich ein kleines Mädchen war, hätte ich die Kobolde gern gesehen“, sagte sie. „Ich habe Untertassen mit Milch vor die Tür gestellt. Später wurde mir natürlich klar, wie falsch das ist.“

„Du hättest ein stärkeres Getränk hinstellen sollen“, sagte Tiffany.

Sie sah zur Hecke und glaubte, für einen Sekundenbruchteil einen roten Haarschopf zu erkennen. Und sie lächelte etwas nervös.

Für einige Tage war Tiffany dem Rang einer Koboldkönigin so nahe gewesen, wie es für menschliche Wesen nur möglich war. Zugegeben, sie war Kelda und nicht Königin genannt worden, und man sollte die Wir-sind-die-Größten nur dann Kobolde nennen, wenn man sich mit ihnen anlegen will. Andererseits waren die Wir-sind-die-Größten immer auf einen Kampf aus. Wenn sie keinen Gegner hatten, kämpften sie gegeneinander, und wenn einer von ihnen ganz allein war, trat er sich selbst gegen die Nase, nur um in Übung zu bleiben.

Sie hatten einmal im Märchenland gelebt, waren jedoch hinausgeworfen worden, vermutlich wegen Trunkenheit. Und wenn man einmal ihre Kelda gewesen war, so vergaßen sie einen nie …

… und waren immer da.

Immer gab es einen irgendwo auf der Farm, oder einen anderen, der auf einem Bussard saß und hoch über dem Kreideland flog. Und sie beobachteten Tiffany, um ihr zu helfen und sie zu beschützen, ob sie das wollte oder nicht. Sie war in dieser Hinsicht so höflich wie möglich gewesen. Sie hatte ihr Tagebuch ganz hinten in der Schublade versteckt, dickes Papier in die Ritzen des Aborts gesteckt und auch die Spalten zwischen den Bodendielen sorgfältig verstopft. Immerhin waren es kleine Männer. Bestimmt versuchten sie, im Verborgenen zu bleiben, um sie nicht zu stören, aber inzwischen verstand sie sich gut darauf, sie zu entdecken.

Sie erfüllten Wünsche – nicht die magischen drei, die aus Märchen bekannt waren und zum Schluss immer schief gingen, sondern alltägliche. Die Wir-sind-die-Größten waren ungeheuer stark und furchtlos und unglaublich schnell, aber sie begriffen nicht, dass das, was die Leute sagten, oft nicht das war, was sie meinten. Einmal hatte Tiffany in der Molkerei gesagt: „Ich wünschte, ich hätte ein schärferes Messer, um diesen Käse zu schneiden.“ Und das letzte Wort war ihr gerade über die Lippen gekommen, als das schärfste Messer ihrer Mutter neben ihr im Tisch zitterte.

Gegen „Ich wünschte, es würde endlich aufhören zu regnen“, gab es vermutlich nichts einzuwenden, denn die Größten waren nicht zu echter Magie imstande, aber Tiffany hatte gelernt, vorsichtig zu sein und sich nichts zu wünschen, das für einige kleine, entschlossene, starke, furchtlose und schnelle Männer erreichbar war, die sich auch nicht scheuten, jemanden ordentlich zu treten, wenn sich Gelegenheit dazu bot.

Wünsche brauchten Gedanken. Tiffany würde nie sagen: „Ich wünschte, ich könnte einen hübschen Prinzen heiraten.“ Wenn sie das gesagt und anschließend die Tür geöffnet hätte, wäre ihr Blick vermutlich auf einen bewusstlosen Prinzen, einen gefesselten Priester und einen fröhlich grinsenden Größten gefallen, der sich als Trauzeuge anbot. Aber die Kobolde konnten hilfreich sein, auf planlose Weise, und Tiffany hatte es sich zur Angewohnheit gemacht, Dinge für sie hinauszustellen, die ihre Familie nicht brauchte und die für kleine Leute nützlich waren, zum Beispiel kleine Löffel, Nadeln, eine Suppenschüssel, die ein Größter als Badewanne benutzen konnte, und auch Seife, für den Fall, dass sie die Botschaft nicht verstanden. Die Seife ließen sie liegen.

Den alten Grabhügel hoch oben im Kreideland, in dem die Kobolde wohnten, hatte Tiffany zum letzten Mal aus Anlass der Hochzeit von Rob Irgendwer besucht – der Große Mann des Clans hatte Jeannie vom Langen See geheiratet. Sie würde die neue Kelda sein und den größten Teil ihres Lebens in der Höhle verbringen und Kinder wie eine Bienenkönigin zur Welt bringen.

Größte aus allen Clans nahmen an der Feier teil, denn wenn es eine Sache gibt, die einem Größten noch mehr Spaß macht als eine Party, dann eine größere Party, und wenn es etwas Besseres gibt als eine größere Party, dann eine größere Party, bei der ein anderer die Getränke bezahlt. Offen gestanden hatte sich Tiffany ein wenig fehl am Platz gefühlt, denn immerhin war sie zehnmal so groß wie die nächstgrößte Person, aber sie war sehr gut behandelt worden, und Rob Irgendwer hatte eine lange Rede gehalten und sie „unsere feine kleine große junge Hexe“ genannt, bevor er mit dem Gesicht voran in den Pudding gefallen war. Es war sehr heiß und sehr laut gewesen, aber Tiffany hatte zusammen mit den anderen gejubelt, als Jeannie Rob Irgendwer über einen auf dem Boden liegenden kleinen Besenstiel getragen hatte. Die Tradition verlangte, dass sowohl die Braut als auch der Bräutigam über den Besenstiel sprangen, aber die Tradition gebot auch, dass kein Größter, der etwas auf sich hielt, an seinem Hochzeitstag nüchtern blieb.

Man hatte Tiffany nahe gelegt, dass sie an dieser Stelle besser gehen sollte, wegen des traditionellen Kampfes zwischen dem Clan der Braut und dem des Bräutigams, der Tage dauern konnte.

Tiffany hatte sich vor Jeannie verneigt, denn so gehörte es sich für Hexen, und sie aufmerksam gemustert. Robs Frau war klein und süß und sehr hübsch. Darüber hinaus hatte sie ein Glitzern in den Augen und ein stolzes Kinn. Weibliche Wir-sind-die-Größten waren sehr selten und wuchsen mit dem Wissen auf, dass sie eines Tages Keldas sein würden. Tiffany gewann den Eindruck, dass noch die eine oder andere Überraschung auf Rob Irgendwer wartete; er würde feststellen, dass das Eheleben komplizierter war, als er gedacht hatte.

Es tat Tiffany Leid, die Kobolde zurückzulassen, aber es tat ihr nicht schrecklich Leid. Sie waren auf gewisse Weise nett, doch nach einer Weile konnten sie einem auf die Nerven gehen. Außerdem war sie jetzt elf und glaubte, dass man ab einem gewissen Alter nicht mehr durch Löcher im Boden kroch, um mit kleinen Männern zu reden.

Und dazu hatte Jeannie ihr einen ganz kurzen Blick zugeworfen, der reines Gift gewesen war. Seine Bedeutung verstand Tiffany sofort. Sie war die Kelda des Clans gewesen, wenn auch nur für kurze Zeit. Sie war auch mit Rob Irgendwer verlobt gewesen, obwohl nur ein politischer Trick dahinter steckte. Jeannie wusste das alles. Und ihr Blick hatte gesagt: Er gehört mir. Dies ist mein Ort. Ich will dich hier nicht! Bleib draußen!

Eine Zone der Stille folgte Tiffany und Fräulein Tick den Weg hinunter, denn was üblicherweise in Hecken raschelte, neigte dazu, sehr leise zu sein, wenn die Wir-sind-die-Größten in der Nähe waren.

Sie erreichten den Dorfanger und setzten sich dort, um auf den Karren zu warten, der nur wenig schneller war als ein Fußgänger und fünf Stunden bis zum Dorf Zweihemden brauchte. Dort, so glaubten Tiffanys Eltern, würden sie die große Kutsche nehmen, die bis zu den fernen Bergen und noch weiterfuhr.

Tiffany sah den Karren die Straße heraufkommen, als sie auf der anderen Seite des Angers das Pochen von Hufen hörte. Sie drehte sich um und spürte eine sonderbare Mischung aus Freude und Verzagtheit.

Es war Roland, der Sohn des Barons, auf dem Rücken eines prächtigen schwarzen Pferds. Er sprang herunter, noch bevor das Ross anhielt, und stand dann recht verlegen da.

„Ah, ich sehe dort drüben das überaus interessante Exemplar eines … eines … eines Steins“, sagte Fräulein Tick mit zuckersüßer Stimme. „Ich sollte ihn mir besser ansehen.“

Tiffany hätte sie dafür kneifen können.

„Äh, du gehst also“, sagte Roland, als Fräulein Tick fortgeeilt war.

„Ja“, sagte Tiffany.

Roland sah aus, als könnte er vor Nervosität platzen.

„Dies ist für dich“, sagte er. „Ich habe es von einem, äh, Mann drüben in Jaul anfertigen lassen.“ Er hob einen in weiches Papier gehüllten Gegenstand hoch.

Tiffany nahm ihn und steckte ihn vorsichtig in die Tasche.

„Danke“, sagte sie und machte einen kleinen Knicks. Eigentlich gehörte sich das, wenn man einem Adligen begegnete, aber Roland errötete und stotterte.

„Ö-öffne es später“, brachte er hervor. „Äh, ich hoffe, es gefällt dir.“

„Danke“, sagte Tiffany süß.

„Da kommt der Karren. Äh … du willst ihn bestimmt nicht verpassen.“

„Danke“, wiederholte Tiffany und knickste noch einmal, wegen der Wirkung, die sie damit erzielte. Es war ein wenig grausam, aber manchmal musste man das sein.

Es wäre sehr schwer gewesen, den Karren zu verpassen. Wenn man schnell lief, konnte man ihn leicht überholen. Er war so langsam, dass einen ein Halt nie überraschte.

Sitze gab es nicht. Der Fuhrmann kam jeden zweiten Tag durch die Dörfer, nahm Pakete und manchmal auch Menschen mit. Man suchte sich einfach einen bequemen Platz zwischen den Obstkisten und Tuchrollen.

Tiffany setzte sich hinten auf den Wagen, ließ die alten Stiefel über den Rand baumeln und schaukelte vor und zurück, als der Karren über die holprige Straße wackelte.

Fräulein Tick saß neben ihr, und es dauerte nicht lange, bis Kreidestaub ihr schwarzes Kleid bis zu den Knien bedeckte.

Tiffany bemerkte, dass Roland erst wieder auf sein Pferd stieg, als der Karren fast außer Sicht war.

Und sie kannte Fräulein Tick. Inzwischen brannte sie sicher darauf zu fragen, denn Hexen verabscheuten es, nicht Bescheid zu wissen. Und tatsächlich, als das Dorf hinter ihnen zurückblieb, rutschte Fräulein Tick immer unruhiger hin und her, räusperte sich mehrmals und fragte:

„Willst du es nicht öffnen?“

„Was meinst du?“, erwiderte Tiffany, ohne sie anzusehen.

„Er hat dir ein Geschenk gegeben“, sagte Fräulein Tick.

„Ich dachte, du hättest dir einen interessanten Stein angesehen, Fräulein Tick“, entgegnete Tiffany vorwurfsvoll.

„Er war nur leidlich interessant“, sagte Fräulein Tick ganz und gar nicht verlegen. „Nun … öffnest du es?“

„Später“, sagte Tiffany. Sie wollte derzeit nicht über Roland sprechen, eigentlich sogar nie.

Es war nicht unbedingt so, dass sie ihn nicht leiden konnte. Sie hatte ihn im Land der Feenkönigin gefunden und ihn in gewisser Weise gerettet, obwohl er die meiste Zeit über bewusstlos gewesen war. Eine plötzliche Begegnung mit den Wir-sind-die-Größten, wenn sie gereizt sind, kann zu diesem Zustand führen. Ohne dass jemand log, gingen daheim natürlich alle davon aus, dass er sie gerettet hatte. Ein neunjähriges Mädchen, bewaffnet mit einer Pfanne, konnte unmöglich einen dreizehnjährigen Jungen mit einem Schwert gerettet haben.

Tiffany hatte sich nicht darum geschert. Es hielt die Leute davon ab, zu viele Fragen zu stellen, die sie nicht beantworten wollte oder konnte. Aber Roland … trieb sich herum. Wenn Tiffany unterwegs war, begegnete sie ihm häufiger, als der Zufall es erlaubte, und er nahm im Dorf immer an den gleichen Veranstaltungen teil wie sie. Er war immer höflich, aber Tiffany ertrug es nicht, dass er dauernd aussah wie ein getretener Spaniel.

Sie musste zugeben – und das kostete sie erhebliche Mühe –, dass er viel weniger ein Trottel war als zuvor. Andererseits hatte er mit ziemlich viel Trotteligkeit begonnen. Und dann dachte sie: Pferd. Und sie fragte sich nach dem Grund dafür, bis sie begriff, dass ihre Augen die Landschaft beobachtet hatten, während das Gehirn mit der Vergangenheit beschäftigt gewesen war …

„Das habe ich noch nie gesehen“, sagte Fräulein Tick.

Tiffany hieß es als einen alten Freund willkommen. Auf dieser Seite der Hügel ragte das Kreideland recht abrupt aus der Ebene auf. Ein kleines Tal erstreckte sich hier, und dort, wo es einen Bogen beschrieb, ergab es ein Bild. Die Erde war in langen, gewölbten Linien ausgestochen worden, und die Kreide, die darunter zum Vorschein gekommen war, formte die Gestalt eines Tiers.

„Es ist das Weiße Pferd“, sagte Tiffany.

„Warum nennt man es so?“, fragte Fräulein Tick.

Tiffany sah sie an. „Weil die Kreide weiß ist?“, erwiderte sie und versuchte, nicht anzudeuten, dass Fräulein Tick ein wenig schwer von Begriff war.

„Nein, ich meine, warum nennt man es ›Pferd‹? Es sieht gar nicht wie ein Pferd aus. Es sind nur … fließende Linien …“

… die sich zu bewegen scheinen, fand Tiffany.

Es hieß, dass die Darstellung in der alten Zeit entstanden war und auf jene Menschen zurückging, die Steinkreise errichtet und ihre Toten in großen Grabhügeln bestattet hatten. Am einen Ende dieses kleinen grünen Tals hatten die Leute ein Pferd in die Kreide geschnitten, zehnmal größer als ein richtiges Pferd, und es hatte auch die falsche Form, wenn man es nicht aus der richtigen geistigen Perspektive sah. Doch die damaligen Menschen mussten Pferde gekannt, besessen und jeden Tag gesehen haben, und sie waren nicht dumm gewesen, nur weil sie vor langer Zeit gelebt hatten.

Tiffany hatte ihren Vater einmal nach dem Aussehen des Pferds gefragt, als sie wegen eines Schafmarkts bis hierher gekommen waren, und er sagte ihr, was Oma Weh ihm gesagt hatte, als er ein kleiner Junge gewesen war. Er gab es Wort für Wort weiter, und das machte Tiffany jetzt ebenfalls.

„Es zeigt nicht, wie ein Pferd aussieht“, sagte Tiffany. „Es zeigt, was ein Pferd ist.“

„Oh“, sagte Fräulein Tick. Aber da sie nicht nur Hexe war, sondern auch Lehrerin, und weil sie vermutlich nicht anders konnte, fügte sie hinzu: „Komisch ist natürlich, dass es offiziell gar keine weißen Pferde gibt. Man nennt sie Grauschimmel.“[1]

„Ja, ich weiß“, sagte Tiffany. „Dies ist weiß“, betonte sie.

Das brachte Fräulein Tick für eine Weile zum Schweigen, aber sie schien über etwas nachzudenken.

„Ich nehme an, du bist traurig, weil du das Kreideland verlässt“, sagte sie, als der Karren weiterklapperte.

„Nein“, sagte Tiffany.

„Das ist durchaus verständlich“, meinte Fräulein Tick.

„Danke, aber ich bin wirklich nicht traurig“, sagte Tiffany.

„Wenn du ein bisschen weinen möchtest … Du brauchst nicht so zu tun, als hättest du was im Auge oder so.“

„Es ist alles in Ordnung“, sagte Tiffany. „Ehrlich.“

„Wenn man solche Gefühle unterdrückt, können sie später großen Schaden anrichten.“

„Ich unterdrücke nichts, Fräulein Tick.“

Eigentlich überraschte es Tiffany ein wenig, dass sie nicht weinte, aber das wollte sie Fräulein Tick nicht sagen. Sie ließ etwas Platz in ihrem Kopf, um in Tränen auszubrechen, aber er füllte sich nicht. Vielleicht lag es daran, dass sie all die Gefühle und Zweifel zusammengepackt und oben auf dem Hügel beim Kanonenofen zurückgelassen hatte.

„Und wenn du derzeit etwas niedergeschlagen bist, so solltest du dir vielleicht das Geschenk ansehen, um auf andere Gedanken zu kommen …“, versuchte es Fräulein Tick noch einmal.

„Erzähl mir von Frau Grad“, sagte Tiffany rasch. Sie kannte nicht mehr als den Namen und die Adresse der Frau, bei der sie wohnen würde, aber eine Adresse wie „Frau Grad, Hütte im Wald unweit der abgestorbenen Eiche beim Weg des Verirrten, Hoher Überhang, wenn nicht da anwesend, Post in den alten Stiefel an der Tür legen“ klang vielversprechend.

„Frau Grad, ja“, sagte Fräulein Tick enttäuscht. „Äh, ja. Sie ist eigentlich nicht sehr alt, freut sich aber über ein drittes Paar Hände.“

Man konnte keine Worte an Tiffany vorbeischmuggeln, nicht einmal dann, wenn man Fräulein Tick war.

„Es ist also schon jemand da?“, fragte sie.

„Äh … nein. Nicht in dem Sinn“, antwortete Fräulein Tick.

„Hat Frau Grad vier Arme?“, fragte Tiffany. Fräulein Tick hatte wie jemand geklungen, der einem Thema auszuweichen versuchte.

Fräulein Tick seufzte. Es war schwer, mit jemandem zu reden, der dauernd aufpasste. Das brachte einen aus der Fassung.

„Warte ab, bis du ihr begegnest“, sagte sie. „Alle meine Beschreibungen würden dir ein falsches Bild vermitteln. Du kommst bestimmt gut mit ihr zurecht. Sie kann gut mit Leuten umgehen, und in ihrer freien Zeit ist sie Forschungshexe. Sie hält Bienen – und Ziegen, deren Milch sehr gesund ist, wegen der homogenisierten Fette.“

„Was macht eine Forschungshexe?“, fragte Tiffany.

„Oh, das ist eine sehr alte Kunst. Sie bemüht sich, neue Zauber zu finden, indem sie untersucht, was hinter den alten steckt. Du hast sicher von all dem Kram mit ›Fledermausohr und Froschbein‹ gehört. So was funktioniert nie, und Frau Grad glaubt, es liege daran, dass wir nicht genau wissen, welche Art von Frosch und welches Bein …“

„Tut mir Leid, aber ich helfe niemandem, der unschuldige Frösche und Fledermäuse zerhackt“, sagte Tiffany mit fester Stimme.

„O nein, sie tötet nie welche!“, versicherte ihr Fräulein Tick schnell. „Sie verwendet nur Geschöpfe, die eines natürlichen Todes gestorben oder überfahren worden sind oder Selbstmord begangen haben. Frösche können manchmal sehr depressiv sein.“

Der Karren rollte weiter die weiße, staubige Straße hinunter, bis er außer Sicht geriet.

Nichts geschah. Feldlerchen sangen so hoch am Himmel, dass sie unsichtbar blieben. Schafe riefen „Mäh“ oben im Kreideland.

Und dann kam etwas die Straße entlang. Es bewegte sich wie ein kleiner langsamer Wirbelwind und konnte nur von dem Staub gesehen werden, den es aufwirbelte. Als es vorbeikam, hörte es sich an wie ein Fliegenschwarm.

Es verschwand ebenfalls weiter unten …

Nach einer Weile ertönte eine Stimme tief im hohen Gras. „Potzblitz! Und er is’ doch glatt hinter ihr her!“

Eine zweite Stimme erklang. „Die alte Hexe bemerkt ihn sicher.“

„Was? Die Lehrerhexe? Sie is’ doch gar keine richtige Hexe!“

„Sie hat ’nen spitzen Hut unter all den Blumen, Großer Yan“, erwiderte die zweite Stimme ein wenig vorwurfsvoll. „Ich hab ihn gesehen. Sie zieht ’ne kleine Feder, und schwups kommt die Spitze nach oben!“

„Ja, Hamisch, und bestimmt kann sie gut lesen und schreiben, aber sie hat keine Ahnung von Dingen, die nich’ in Büchern stehen. Und ich zeige mich nich’, während sie in der Nähe is’. Scheint mir genau die Art von Frau zu sein, die Dinge über einen Mann aufschreibt! Komm, lass uns mit der Kelda reden!“

Die Wir-sind-die-Größten des Kreidelands hassten das Schreiben aus verschiedenen Gründen, aber der wichtigste Grund war: Geschriebenes bleibt. Es befestigt Worte. Ein Mann sagt seine Meinung, und dann kommt irgendein Mistkerl und schreibt alles auf, und wer weiß, was er mit all den Worten macht? Genauso gut könnte man den Schatten eines Mannes an die Wand nageln!

Aber jetzt hatten sie eine neue Kelda, und eine neue Kelda bringt neue Ideen. So sollte es sein. Es verhinderte, dass sich ein Clan zu sehr an bestimmte Dinge gewöhnte. Kelda Jeannie stammte aus dem Clan des Langen Sees, oben in den Bergen, und dort schrieb man Dinge auf.

Sie sah keinen Grund dafür, warum ihr Mann nicht schreiben sollte. Und Rob Irgendwer fand heraus, dass Jeannie zweifellos eine Kelda war.

Schweiß tropfte von seiner Stirn. Einmal hatte er ganz allein gegen einen Wolf gekämpft, und dazu wäre er gern noch einmal bereit gewesen, mit geschlossenen Augen und eine Hand auf den Rücken gebunden, anstatt das zu tun, was er jetzt tun musste.

Die ersten beiden Voraussetzungen des Schreibens, so wie er es verstand, hatte er erfüllt: 1) Papier stehlen. 2) Einen Stift stehlen.

Doch leider war es damit nicht getan.

Er hielt den Bleistiftstummel in beiden Händen vor sich und neigte sich zurück, während ihn zwei seiner Brüder nach vorn drückten, dem an der Wand befestigten Stück Papier entgegen (eine alte Rechnung für Schafglocken, von der Farm gestohlen). Der Rest des Clans hatte sich auf den Galerien an den Wänden eingefunden und beobachtete das Geschehen mit fasziniertem Entsetzen.

„Vielleicht könnte ich ganz langsam anfangen“, protestierte Rob, während seine Füße zwei Rillen im festgetretenen Boden der Höhle hinterließen. „Vielleicht könnte ich es erst mal mit den Kommaund Punktdingern versuchen …“

„Du bist der Große Mann, Rob Irgendwer, deshalb ist es nur angemessen, dass du als erster schreibst“, sagte Jeannie.

„Ich will keinen Mann, der nicht mal seinen eigenen Namen schreiben kann. Ich habe dir die Buchstaben gezeigt, nicht wahr?“

„Ja, Frau, die scheußlichen kringeligen und krummen Dinger“, knurrte Rob. „Dem Q traue ich nicht, das hat’s für ’n Mann in sich. Ein Buchstabe mit ’nem Stachel!“

„Du hältst den Stift aufs Papier, und ich sage dir, welche Zeichen du malen sollst“, sagte Jeannie und verschränkte die Arme.

„Ja, aber das Schreiben bringt nur Scherereien“, klagte Rob. „Ein niedergeschriebenes Wort kann einen Mann den Kopf kosten!“

„Ach, hör auf damit!“, schnappte Jeannie. „Es ist ganz einfach. Selbst die Kinder der Großen können schreiben, und du bist ein erwachsener Größter!“

„Und Geschriebenes spricht sogar die Worte eines Mannes, wenn er tot ist!“, stieß Rob Irgendwer hervor und winkte mit dem Stift, als wollte er böse Geister abwehren.

„Das kann unmöglich richtig sein!“

„Oh, du fürchtest dich also vor den Buchstaben?“, fragte Jeannie listig. „Na schön. Alle großen Männer fürchten sich vor etwas. Nimm ihm den Stift ab, Wullie. Man kann von einem Mann nicht verlangen, sich seiner Furcht zu stellen.“ Stille herrschte in der Höhle des Grabhügels, als der Doofe Wullie seinem Bruder nervös den Stift aus den Händen zog. Die Blicke aller Knopfaugen waren auf Rob Irgendwer gerichtet. Seine Hände öffneten und schlossen sich. Er begann schwer zu atmen, starrte dabei auf das leere Papier. Er hob das Kinn.

„Ach, du bist eine harte Frau, Jeannie Größte!“, sagte er schließlich. Er spuckte in die Hände und schnappte sich den Stift vom Doofen Wullie. „Her mit dem Werkzeug des Verderbens! Die verdammten Buchstaben werden gar nicht begreifen, wie ihnen geschieht!“

„Das ist mein tapferer Mann!“, sagte Jeannie, als Rob vor dem Papier Aufstellung bezog. „Also gut. Der erste Buchstabe ist ein R. Ich meine den, der aussieht wie ein gehender dicker Mann, erinnerst du dich?“

Die versammelten Kobolde beobachteten, wie Rob Irgendwer ächzte und mit heraushängender Zunge den Stift durch die Kurven und Linien der Buchstaben zog. Nach jedem einzelnen richtete er einen erwartungsvollen Blick auf die Kelda.

„Das wär’s“, sagte sie schließlich. „Prima gemacht!“ Rob Irgendwer trat zurück und richtete einen kritischen

Blick auf das Papier.

„Das ist alles?“, fragte er.

„Ja“, bestätigte Jeannie. „Du hast deinen Namen geschrieben, Rob Irgendwer!“

Rob sah erneut auf die Buchstaben. „Muss ich jetzt innen Knast?“, fragte er.

Neben Jeannie erklang ein höfliches Hüsteln. Es kam von der Kröte. Sie hatte keinen anderen Namen, denn von Namen halten Kröten nicht viel. Trotz unheilvoller Mächte, die Menschen etwas anderes glauben lassen wollen, hat es nie Kröten gegeben, die Karl Kröte oder so ähnlich hießen. So was passiert einfach nicht.

Diese Kröte war einmal Anwalt gewesen (ein menschlicher Anwalt; Kröten kommen ohne sie zurecht). Sein Kröten-Dasein verdankte er einer Fee, die bestrebt gewesen war, ihn in einen Frosch zu verwandeln, aber keine klaren Vorstellungen von dem Unterschied gehabt hatte. Jetzt lebte er in der Koboldhöhle, ernährte sich von Würmern und half den Größten beim schwierigen Denken.

„Ich habe dich bereits darauf hingewiesen, Herr Irgendwer: Der niedergeschriebene Name allein ist kein Problem“, sagte die Kröte. „An den Worten ›Rob Irgendwer‹ ist nichts Schlimmes, solange sie nicht in einer Anklageschrift auftauchen.“ Sie ließ den letzten Worten ein leises, vorsichtiges Lachen folgen.

Die Größten lachten nicht. Sie mochten etwas humorvolleren Humor.

Rob Irgendwer starrte auf die recht zittrigen Schriftzeichen. „Das is’ wirklich mein Name?“

„Kein Zweifel, Herr Irgendwer.“

„Un’ es passiert überhaupt nichts Unheilvolles“, stellte Rob fest. Er sah genauer hin. „Woran erkennt man, dasses mein Name is’?“

„Ah, außer dem Schreiben gibt es auch noch das Lesen“, sagte Jeannie.

„Und dabei machen die Buchstabendinger Geräusche im Kopf?“, fragte Rob.

„So ähnlich“, erwiderte die Kröte. „Aber wir dachten, dass du mit dem physischen Aspekt des Vorgangs beginnen möchtest.“

„Könnte ich vielleicht nur das Schreiben lernen und das Lesen jemand anderem überlassen?“, fragte Rob ohne große Hoffnung.

„Nein, mein Mann muss beides können“, sagte Jeannie und verschränkte erneut die Arme. Wenn eine Größte das machte, gab es keine Hoffnung mehr.

„Ach, es is’ schrecklich für einen Mann, wenn sich seine Frau mit einer Kröte gegen ihn zusammentut“, sagte Rob und schüttelte den Kopf. Doch als er sich wieder dem schmuddeligen Papier zuwandte, zeigte sich ein Hauch von Stolz in seinem Gesicht.

„Es is’ tatsächlich mein Name?“, fragte er und lächelte. Jeannie nickte.

„Da steht er, ganz allein und nicht auf einem Fahndungsplakat oder so. Mein Name, von mir geschrieben.“

„Ja, Rob“, sagte die Kelda.

„Mein Name, unter meinem Daumen. Und niemand kann was damit anfangen. Ich habe meinen Namen, und bei mir isser in Sicherheit.“

Jeannie sah zur Kröte, die mit den Schultern zuckte. Unter den Leuten, die die Größten kannten, war man sich weitgehend einig, dass der größte Teil der Koboldintelligenz bei den Frauen landete.

„Ein Mann is’ ein Mann von Rang, wenn er seinen Namen dort hat, wo ihn niemand berühren kann“, sagte Rob Irgendwer. „Das is’ echte Magie, jawoll …“

„Das R ist falsch herum, und bei ›Irgendwer‹ hast du das I und das W weggelassen“, sagte Jeannie, denn es ist Aufgabe der Ehefrau zu verhindern, dass ihr Mann vor Stolz explodiert.

„Ach, Frau, ich wusste nicht, in welche Richtung der dicke Mann ging“, sagte Rob und machte eine wegwerfende Handbewegung. „Dem Dicken kann man nicht trauen. Über solche Dinge wissen wir Schreibbegabte Bescheid. An einem Tag geht er in diese Richtung, und am nächsten in die andere.“

Er starrte auf seinen Namen und strahlte:

OB RqeNDER

„Und hier ist der Beweis, dass man den Dicken nicht trauen darf“, fuhr Rob Irgendwer fort und deutete auf das zweite Wort. „Da gehen sie in die andere Richtung. Also, wenn du mich fragst, sind das eindeutig zwei Dicke zu viel. Es sollte bestimmt G E N D E heißen: Geh … eh … enn … deh … eh. Ja, so ergibt es einen Sinn!“

Er steckte sich den Bleistiftstummel ins Haar und bedachte seine Frau mit einem trotzigen Blick.

Jeannie seufzte. Sie war mit siebenhundert Brüdern aufgewachsen und wusste, wie sie dachten: oft schnell, aber in einer völlig falschen Richtung. Und wenn sie ihr Denken nicht um die Welt bogen, so bogen sie die Welt um ihr Denken. Meistens war es besser, es dabei zu belassen, hatte ihre Mutter gesagt.

Nur ein halbes Dutzend Größte des Clans vom Langen See konnte gut lesen und schreiben. So etwas galt als seltsames Hobby. Wozu nützte es, wenn man morgens aufstand? Man brauchte nicht lesen oder schreiben zu können, um mit einer Forelle zu ringen, ein Kaninchen niederzuschlagen oder sich zu betrinken. Den Wind konnte man nicht lesen, auf Wasser konnte man nicht schreiben.

Aber niedergeschriebene Dinge blieben. Es waren die Stimmen von Größten, die vor langer Zeit gestorben waren, sonderbare Dinge gesehen und sonderbare Entdeckungen gemacht hatten. Ob man das billigte, hing davon ab, wie gruselig man die ganze Sache fand. Der Clan vom Langen See billigte es, und Jeannie wollte auch das Beste für ihren neuen Clan.

Es war nicht leicht, eine junge Kelda zu sein. Nur begleitet von einigen Brüdern als Leibwache, kam man zu einem neuen Clan, heiratete dort jemanden und bekam hunderte von Schwägern. So was konnte beunruhigend sein, wenn man länger darüber nachdachte. Auf der Insel im Langen See hatte sie wenigstens mit ihrer Mutter reden können, aber eine Kelda kehrte nie heim.

Abgesehen von ihren Leibwächterbrüdern war eine Kelda allein.

Jeannie litt an Heimweh und Einsamkeit, fürchtete sich außerdem vor der Zukunft, deshalb machte sie manches falsch …

„Rob!“

Hamisch und der Große Yan purzelten durch das vermeintliche Kaninchenloch, das Zugang zum Innern des Grabhügels gewährte.

Rob Irgendwer sah sie streng an. „Wir sind mit einem litehaarischen Experiment beschäftigt“, sagte er.

„Ja, Rob, aber wir ham die große kleine junge Hexe beobachtet, wie du gesagt hast, und ein Schwärmer is’ hinter ihr her!“, entfuhr es Hamisch.

„Seid ihr sicher?“, fragte Rob und ließ den Stift fallen.

„Ich hab nie von einem in dieser Welt gehört!“

„Ja, wir sind sicher“, sagte der Große Yan. „Von seinem Summen taten mir die Zähne weh!“

„Und habt ihr sie nicht gewarnt, Blödköppe?“, fragte Rob.

„Die andere Hexe is’ bei ihr, Rob“, erwiderte der Große Yan. „Die Lehrerin.“

„Fräulein Tick?“, fragte die Kröte.

„Ja, die mit dem Gesicht wie ein Platz voller Joghurt“, sagte der Große Yan. „Un’ du hast gesagt, wir sollten uns ihr nicht zeigen, Rob.“

„Oh, nun, diesmal liegt der Fall anders …“, begann Rob Irgendwer, unterbrach sich dann aber.

Er war noch nicht lange verheiratet, aber mit der Hochzeit bekamen Männer einige zusätzliche Sinne ins Gehirn genietet, und einer von ihnen dient dazu, einem Mann zu sagen, dass er plötzlich bis zum Hals in ernsten Schwierigkeiten steckt.

Jeannie klopfte mit dem Fuß auf den Boden. Ihre Arme waren noch immer verschränkt. Sie zeigte das besondere Lächeln, das Frauen lernen, wenn sie heiraten, und es schien zu sagen: „Ja, du steckst in großen Schwierigkeiten, aber ich gebe dir die Möglichkeit, dich noch tiefer hineinzugraben.“

„Was hat es mit dieser großen kleinen Hexe auf sich?“, fragte sie, ihre Stimme so klein und sanft wie die einer Maus, die die Assassinenschule für Nagetiere besucht hat.

„Oh, nun, äh …“, begann Rob, und sein Gesicht wurde immer länger. „Erinnerst du dich nicht an sie, Teuerste? Sie war bei unserer Hochzeit. Für ein oder zwei Tage ist sie unsere Kelda gewesen, weißt du. Die Alte nahm ihr den Schwur ab, kurz bevor sie ins Land der Lebenden zurückkehrte“, fügte er hinzu, in der Hoffnung, mit dem Hinweis auf die Wünsche der letzten Kelda dem heraufziehenden Sturm auszuweichen. „Wir sollten sie besser im Auge behalten, weißt du, denn immerhin is’ sie unsere Hexe, und …“

Jeannies Blick ließ Rob Irgendwers Stimme verklingen.

„Eine wahre Kelda muss den Großen Mann heiraten“, sagte Jeannie. „So wie ich dich geheiratet habe, Rob Irgendwer Größter, und bin ich dir nicht eine gute Frau?“

„Oh, natürlich, natürlich“, sprudelte es aus Rob heraus.

„Aber …“

„Und du kannst nicht mit zwei Frauen verheiratet sein, denn das wäre Bigamie, nicht wahr?“, fuhr Jeannie mit gefährlich süßer Stimme fort.

„Ach, ’s war keine so große Sache“, erwiderte Rob Irgendwer und suchte nach einem Fluchtweg. „Und ’s war nur vorübergehend, und sie is’ doch nur ein Mädchen, und sie konnte gut denken …“

„Ich kann gut denken, Rob Irgendwer, und ich bin die Kelda dieses Clans. Es kann nur eine geben. Habe ich recht? Und ich denke, dass dem großen kleinen Mädchen nicht mehr nachgerannt wird. Und überhaupt: Schäm dich. Es ist ihr bestimmt nicht recht, dass jemand wie der Große Yan sie die ganze Zeit über beobachtet.“

Rob Irgendwer ließ den Kopf hängen. „Ja … aber …“, sagte er.

„Aber was?“

„Ein Schwärmer is’ hinter dem armen Mädchen her.“

Nach einer längeren Pause fragte Jeannie: „Seid ihr sicher?“

„Ja, Kelda“, antwortete der Große Yan. „Wenn man das Summen gehört hat, vergisst man es nie wieder.“

Jeannie biss sich auf die Lippe und war ein wenig blass, als sie erwiderte: „Aber du hast gesagt, sie hätte das Zeug zu einer großen Hexe, Rob?“

„Ja, aber niemand in der ganzen Geschichte hat jemals einen Schwärmer überlebt! Man kann ihn nicht töten, man kann ihn nicht aufhalten, man …“

„Aber du hast mir erzählt, wie das große kleine Mädchen gegen die Feenkönigin gekämpft und gewonnen hat“, sagte Jeannie. „Sie hat sie mit einer Bratpfanne geschlagen. Was bedeutet, dass sie gut ist. Wenn sie eine gute Hexe ist, findet sie selbst einen Weg. Wir alle müssen uns in unser Schicksal fügen. Was auch immer sich dort draußen befindet: Sie muss damit fertig werden. Wenn sie das nicht kann, ist sie keine wahre Hexe.“

„Ja, aber ein Schwärmer is’ schlimmer als …“, begann Rob.

„Sie ist aufgebrochen, um von anderen Hexen die Hexerei zu lernen“, sagte Jeannie. „Und ich muss ganz allein lernen, Kelda zu sein. Du kannst nur hoffen, dass sie ebenso schnell lernt wie ich, Rob Irgendwer.“

[1] Sie musste das sagen, denn sie war Hexe und Lehrerin, und das ist eine schreckliche Kombination. Solche Leute wollen, dass die Dinge richtig sind. Sie möchten alles korrekt haben. Wenn man eine Hexe in Schwierigkeiten bringen will, braucht man weder Zauber noch Magie. Es genügt, sie in ein Zimmer zu bringen, in dem ein Bild leicht schief an der Wand hängt. Schon nach kurzer Zeit kann man sehen, wie sie sich windet.

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags

Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.

Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.

Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.

Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.

Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.

Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.