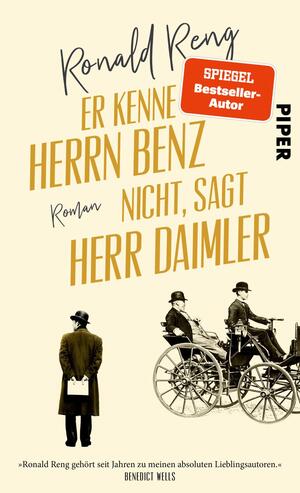

Er kenne Herrn Benz nicht, sagt Herr Daimler Er kenne Herrn Benz nicht, sagt Herr Daimler - eBook-Ausgabe

Roman

— Wie zwei Visionäre den ersten Motorwagen erfanden. Bestseller-Autor Ronald Reng über den Mythos AutomobilEr kenne Herrn Benz nicht, sagt Herr Daimler — Inhalt

Fortschritt, Furcht und frühes Scheitern: die Geschichte zweier Erfinder und Rivalen

Im Juli 1886 unternahm Herr Benz in Mannheim die erste Autofahrt der Geschichte. Cannstatt war weit genug entfernt, dass dort zur selben Zeit Herr Daimler stolz erzählen konnte, er habe gerade das Automobil erfunden. Schwierig wurde es, als die beiden von der Existenz des anderen erfuhren. Ein Wettlauf beginnt, und die lebensfrohen Frauen der Erfinder mischen mit. Benz und Daimler glauben, mit 16 km/h in die Zukunft zu rasen – doch sie stoßen auf breite Ablehnung ihrer Zeitgenossen.

Ein historischer Tatsachenroman, der genauso viel über das 19. Jahrhundert wie über die menschliche Natur erzählt.

Leseprobe zu „Er kenne Herrn Benz nicht, sagt Herr Daimler“

1

Carl Benz hatte das erste Automobil der Welt gebaut, und an manchen Tagen ließ es sich damit sogar fahren. An diesem Morgen schien das nicht der Fall zu sein. Noch einmal drehte Bertha das Schwungrad. Ihr Mann, hoch auf dem Fahrersitz, die rechte Hand am Schalthebel, lauschte konzentriert, was der Motor diesmal sagen würde. Wenn er einmal ein Buch über sein Leben als Erfinder schreiben würde, dachte Carl Benz, dann würde er behaupten, das Rumoren des Motors sei für ihn wie das Singen einer Operndiva gewesen und er habe siebenunddreißig verschiedene [...]

1

Carl Benz hatte das erste Automobil der Welt gebaut, und an manchen Tagen ließ es sich damit sogar fahren. An diesem Morgen schien das nicht der Fall zu sein. Noch einmal drehte Bertha das Schwungrad. Ihr Mann, hoch auf dem Fahrersitz, die rechte Hand am Schalthebel, lauschte konzentriert, was der Motor diesmal sagen würde. Wenn er einmal ein Buch über sein Leben als Erfinder schreiben würde, dachte Carl Benz, dann würde er behaupten, das Rumoren des Motors sei für ihn wie das Singen einer Operndiva gewesen und er habe siebenunddreißig verschiedene Knattertöne unterscheiden können. Das stimmte natürlich nicht. Aber in einer Biografie, fand Carl Benz, sollte man ordentlich flunkern.

Das Knattern, das in dieser frühen Morgenstunde im Hof erklang, war so kümmerlich, dass er Berthas Keuchen beim Drehen des Schwungrads hören konnte. Carl Benz hatte nicht nur das Automobil erfunden, sondern auch die erste elektrische Zündung der Welt, und er fand, da könne er wohl erwarten, dass sie auch funktioniere.

Er hatte seit der vergangenen Nacht – seit 2.26 Uhr, wie er nach dem Aufwachen auf einer seiner drei Taschenuhren registriert hatte – Zahnschmerzen. Seine Nerven waren wegen des bestialischen Pochens im Backenzahn überspannt. Er ermahnte sich, deshalb nicht ungerecht zu seiner Zündung zu sein. Gewöhnlich hatte er mit seinem Automobil mehr Geduld als mit irgendeinem Menschen.

Bertha hatte ihm geraten, zum Zahnarzt zu gehen. Sie glaubte doch wohl nicht, dass er das tun würde. Ein Zahnarzt! Das war auch wieder so ein moderner Unsinn. Was würde noch alles kommen, vielleicht ein Ohrenarzt, ein Nasenarzt, ein Fingerarzt? Die Menschheit war seiner bescheidenen Meinung nach hoffnungslos der Dekadenz verfallen, mit all diesen prätentiösen Neuerungen. Ein Zahnarzt! Ein ganz gewöhnlicher Chirurg tat es doch auch, wenn einer Zahnschmerzen hatte, oder der Dorfschmied. Fasziniert hatte Carl Benz in seiner Kindheit im lieblichen Pfaffenrot zugesehen, wie die Leute in der Schmiede mit aufgerissenem Mund vor seinem Onkel Toni niederknieten. Manchmal mussten drei Begleiter den Schmerzgeplagten festhalten, während sich der Onkel mit seiner langen Zange und einer einzigen raschen Bewegung den üblen Zahn holte.

Das wurde wieder nichts, konnte er mit seinem Gespür für das Singen des Motors sagen. Der wimmerte nur. Carl Benz bedeutete Bertha mit zwei Worten, sie solle sich eine Ruhepause am Schwungrad gönnen. Sie ignorierte ihn, wie sie es gern tat, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hatte. Beidhändig, mit bebenden Schultern, drehte sie weiter. Er ahnte, das würde nichts, als plötzlich, geradezu ruckartig der Motor die kräftigste Arie von sich gab. Er hatte es doch gewusst! Auf seine Zündung war Verlass!

Carl Benz ließ den Schaltknüppel noch einen Moment im Leerlauf, um zu hören, ob es wirklich wahr war. Vor beinahe sieben Jahren, in der Silvesternacht 1879, hatten Bertha und er gemeinsam zum ersten Mal gehört, wie sein Motor ansprang und lief. Und lief.

Mit tiefer Befriedigung hatte er damals die Abgase des Verbrennermotors eingesogen. Carl Benz drehte sich vom Fahrersitz zu Bertha um, er konnte ihre Gesichtszüge in der Morgendunkelheit nicht recht ausmachen, da der Schein der Öllampe nicht weit genug nach hinten fiel. Er bildete sich ein, sie lächeln zu sehen. In dem Buch über sein Leben würde er für diese Szene größere Worte finden müssen, aber für den Moment würde er einfach sagen: Nie spürten sie ihre Liebe drängender, als wenn der Motor ansprang. Sagte man das, rein grammatikalisch gesehen, „als wenn“? Woher sollte er das wissen, er war doch kein Germanist oder was es da noch alles für neumodische Berufe gab.

Rufe aus dem Inneren des Hauses holten ihn in die Wirklichkeit zurück. Er hatte es geahnt. Der Motorenlärm hatte die Buben geweckt. Sie wollten mitfahren, schrien Eugen und Richard. Carl Benz zog seine drei Taschenuhren hervor. Auf allen war es 5.09 Uhr badischer Zeit. Also 5.12 Uhr in Stuttgart, 5.22 Uhr in München, 5.29 Uhr in Berlin. Es machte ihm Spaß, beim Blick auf die Taschenuhren schnell auszurechnen, wie spät es an anderen Orten des Deutschen Reichs war. Das war nur eine kleine Kopfrechenaufgabe. Das Verlangen, an einem anderen Ort als Mannheim zu sein, verspürte er nicht.

Jedenfalls blieben einundfünfzig Minuten, bis die Buben in der Schule sein mussten. Er konnte ihnen die Fahrt schlecht ausschlagen, auch wenn er sich darauf gefreut hatte, auf dem Fahrersitz Berthas Oberschenkel an seinem zu spüren. Er wusste, dass sie in ihrer Mutterliebe den Beifahrersitz Eugen und Richard abtreten würde. Dann sollten sie aber geschwind hinmachen, sonst gehe der Motor wieder aus, schrie er ins Haus zurück und erschrak über die Rohheit in seiner Stimme.

Der Motor lief so stark und gleichmäßig, dass Carl Benz Richard mit einer Handbewegung die Haare am Hinterkopf glatt bürsten konnte, während er das Automobil einhändig über die Ankergasse auf den Ring steuerte. Die Oktoberdunkelheit war stärker als das Licht der Straßenlaternen. Die Buben glaubten, sie fuhren nur frühmorgens oder spätnachts mit ihrer Benzine spazieren, um dem Spott der Leute zu entgehen, und das war ja, ehrlich betrachtet, auch nicht falsch; nicht ganz falsch, würde er sagen. Aber Carl Benz hatte in den nunmehr neun Monaten ihrer Ausfahrten auch das stille Ambiente lieben gelernt. Es war, als ob die Welt ihnen und dem Automobil gehörte.

Ihr Fahrrekord lag bei zwei Kilometern, bis zur Kettenbrücke und zurück.

Instinktiv war Carl Benz auf dem Ring in Richtung Osten abgebogen. Falls der Motor ausging, konnten sie auf die Straße zum Schützenhof ausweichen. Auf dem Gefälle dort standen die Chancen besser, dass sie das Automobil wieder zum Fahren bewegten. Allerdings mussten sie zurück die Benzine dann den Berg hinaufschieben. Steigungen schaffte der selbstfahrende Wagen nicht.

Doch an diesem Morgen lief die Benzine auf der frisch gewalzten Ringstraße ohne Murren. „Bis zur Brücke will ich“, rief Eugen, als bereits die Umrisse des Städtischen Holzhofs neben ihnen zu erkennen waren. Da spürte Carl Benz geradezu so etwas wie Übermut in der Brust. „Sollen wir einen neuen Rekord wagen?“, fragte er die Buben. Ihre Begeisterungsrufe schienen die Benzine anzufeuern.

An der Kettenbrücke vorbei ging die Fahrt, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt, in einem Wagen ohne Pferdekraft zu fahren. Die Welt hinter der Brücke kam Carl Benz augenblicklich dunkler, unheimlicher vor. Hier war er noch nie gewesen. Hier war er eigentlich ständig, wenn er etwa Material für die Werkstatt einkaufen musste. Doch mit dem Automobil war er eben noch nie hier gewesen, 1,2 Kilometer weit weg von zu Hause. Sie sollten lieber wieder umdrehen, sagte er den Buben.

„Aber wir sind doch auf Rekordfahrt, Papa!“

„Um sechs müsst ihr in der Schule sein“, zischte Carl Benz. Der Backenzahn hämmerte gegen seine Nerven.

Um in einem Zug wenden zu können, war die Ringstraße zu schmal. Fast den halben Bogen schafften sie, dann bremste Carl Benz am Straßenrand. Die Buben sprangen ab und schoben den Wagen im Leerlauf rückwärts in die gewünschte Position.

„Stellt euch vor, wenn die Benzine auch noch rückwärtsfahren könnte“, sagte Eugen.

Nicht eine Kutsche war ihnen beim Wenden in die Quere gekommen, erstaunlicherweise, gegen 5.30 Uhr badischer Zeit. Auch die Handbremse funktionierte tadellos, als sich ein Fuhrmann in rüpelhafter Manier, aus der Borromäusstraße einbiegend, vor sie drängte. Der Geruch des Fasswagens ließ sie unzweifelhaft wissen, wen sie da vor sich hatten.

„Mir wird schlecht“, rief Richard, und Carl Benz konnte dem jüngeren Sohn nicht widersprechen. Ein Würgereiz zog ihm den Hals zusammen, die Augen tränten.

Der Hoecke mit seinem Fäkalienlaster sollte um diese Uhrzeit schon längst an der Latrinenentleerungsanstalt gewesen sein. Die Abtritte waren des Nachts zu säubern und nicht erst um fünf Uhr morgens, so stand es in den Bestimmungen. Aber er war wahrscheinlich mal wieder der Einzige, der sich an Recht und Ordnung hielt, dachte Carl Benz grimmig.

„Überhol ihn!“, forderten die Buben, die sich nicht nur demonstrativ, sondern zweckmäßig die Nase mit den Fingern zuhielten.

Das riskiere er nicht, sagte Carl Benz. Er müsste ihre Benzine auf der Höchstgeschwindigkeit von 16 km/h laufen lassen, um den Hoecke zu überholen. Was, wenn da etwas passierte? Wo sie doch auf Rekordfahrt waren, zweieinhalb Kilometer ohne eine Unterbrechung; falls sie es unfallfrei bis nach Hause schafften.

„Ich werde ohnmächtig“, rief Eugen. Richard rollte die Augen und den Kopf, so wie er sich das Dahinsinken bei einer Ohnmacht vorstellte. Carl Benz spuckte dreimal hintereinander aus. Doch der Würgereiz blieb. Bestimmt wies das Holz des Fasses Risse auf, Pfuscharbeit, wohin man schaute, und die Fäkalien tropften langsam, aber stetig heraus. Da konnte man doch nur eine Wut bekommen! Ruppiger, als er beabsichtigt hatte, schob Carl Benz den Hülsenschieber unter dem Fahrersitz nach vorn. Wie von Wunderhand gesteuert, beschleunigte das Automobil seine Fahrt. Die Benzine wackelte, als wollte sie sich schütteln, doch was für ein Temporausch war das, welcher Fahrtwind, bei 16 km/h. Als sie auf einer Höhe mit dem Latrinenreiniger waren, drückte Carl Benz mit der rechten Hand zweimal kurz und kräftig die Hupe, die er erst kürzlich an der Haltestange neben dem Fahrersitz befestigt hatte.

War das Hupen der Fehler gewesen?

Oder hatte das ungekannte Rumoren des Motors, dieser wunderbare Operngesang, genügt?

Zunächst warf das linke von Hoeckes beiden Zugpferden den Kopf nach hinten, als wollte es sich seines Geschirrs entledigen. Pferdegewieher erfüllte die Nacht, und wiederum das linke Zugpferd stieg so hoch auf seine Hinterbeine, dass Carl Benz glaubte, den riesigen Pferdeschatten über sich fallen zu sehen. Die Buben schrien, möglicherweise schrie er mit seinen Söhnen, er wusste es nicht zu sagen.

Sie hatten den Latrinenwagen schon passiert, als sie den Schlag hinter sich hörten.

Carl Benz blickte über seine Schulter zurück und sah, dass die Pferde immer noch scheuten. Sie kamen allerdings nicht von der Stelle, da der Latrinenwagen auf die Seite gekippt war. Hoecke lag auf der Straße, Carl Benz hoffte, nicht im wahrsten Sinne des Wortes in der Scheiße.

Mit aufgerissenen Augen sahen ihn Eugen und Richard an. Verlangten sie, dass er etwas tat? Was sollte er denn tun, anhalten und die Straße von den Fäkalien reinigen? Mit den bloßen Händen oder wie?

„Wir können nicht anhalten“, sagte er den Buben. Sie wussten ja nicht, ob der Motor den Halt verkraften oder im Leerlauf ganz ausgehen würde.

„Außerdem müssen wir doch den Rekord schaffen“, sagte Carl Benz und versuchte, gewinnend zu lächeln.

Die Buben sagten nichts.

„So etwas passiert dem Hoecke doch jeden Tag, da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen.“

„Jeden Tag liegt er in der Scheiße?“, fragte Richard erschrocken.

Carl Benz hatte vergessen, wie wörtlich Dreizehn- und Zwölfjährige alles Gesagte nahmen.

Solche Dinge, brummte er, Unfälle, Missgeschicke passierten dem Hoecke ständig.

Schweigen antwortete ihm.

„Wenn ich an meinem Amboss stehe“, begann Carl Benz zu singen, „und hämm’re lustig drein, und wenn mir nicht fehlet Kleingeld zu Bier und Wein.“

Als sie die Benzine im Hof abstellten, sang er immer noch sein Lieblingslied: „Und will sich mir die Sorge nah’n, ich klopf ihr lustig auf, und küsse mein Liebchen und trinke ein Gläschen drauf.“ Er schloss Bertha derart breitbeinig in die Arme, dass er ihr die Sicht auf die ins Haus hastenden Buben nahm.

Pünktlich um 5.57 Uhr badischer Zeit war Carl Benz in der Werkstatt. Er hatte immer noch diesen fauligen Gestank in der Nase. Verstohlen roch er am Ärmel. Seine Kleidung strömte Gott sei Dank den gewohnten modrigen Geruch aus.

Carl Benz machte seine übliche kurze Runde, um zufrieden festzustellen, dass alle einundvierzig Arbeiter an ihren Plätzen Aufstellung genommen hatten. Um Punkt sechs, wie Carl Benz auf seinen drei Taschenuhren überprüfte, gab er Meister Lipfert mit einem Nicken das Zeichen. Mit der gusseisernen Handglocke läutete Lipfert den Arbeitstag ein.

Es dauerte gewiss bis neun Uhr, drei Stunden straffer Arbeit an den Industriemotoren für Fabriken und Bauernhöfe, ehe sich Carl Benz erlaubte, Meister Lipfert die Nachricht des Tages zu überbringen.

„Neuer Rekord“, sagte Carl Benz und genoss es, wie fragend ihn Meister Lipfert anblickte. „Weit über die Kettenbrücke hinaus, gewiss zweieinhalb Kilometer“, präzisierte Benz. „Ja, ich bin bestrebt zu sagen: Diese Fahrt heute Morgen war ein erster Hornruf jener Epoche, in der die Motoren ihre Herrschaft antreten.“

Dazu müsse er ihm etwas sagen, entgegnete Meister Lipfert doch recht begeisterungslos. Beziehungsweise der Monteur Thum habe dazu etwas zu melden.

Der Monteur Thum schien sich zu winden, wie Carl Benz so vor ihm stand. Er habe die Information ja nur aus dritter Hand, von einem Nachbarn, dessen Arbeitskollege einen Schwager im Schwäbischen habe.

„Ja, was denn nun?“, rief Carl Benz.

Nun, der Schwager des Arbeitskollegen seines Nachbarn habe berichtet, dass in Bad Cannstatt in den zurückliegenden Wochen mehrmals ein ortsbekannter Ingenieur, dessen Namen ihm leider entfallen sei, in einem selbst konstruierten pferdelosen Wagen auf den Straßen gesichtet worden sei.

Der Monteur Thum und Meister Lipfert warteten lange auf eine Reaktion von Carl Benz.

Da keine kam, ergänzte der Monteur Thum, es könne sich dabei natürlich auch um eine Fehlinformation handeln.

„Ich habe Zahnschmerzen“, sagte Carl Benz und wandte sich von den beiden ab.

2

Für ein kleines bisschen Eitelkeit war wohl noch Platz an Bord seines Motorboots, befand Gottlieb Daimler und ließ sich für die große Fahrt seinen Bart stutzen. Dass er ein Loch im Strumpfsocken hatte, würde ja niemand sehen. Nachdem sein großer Zeh beim Anziehen aus der Socke herausgestoßen war, hatte ihm die Lust gefehlt, sich noch einmal zu bücken und ein neues Paar überzustreifen.

Obwohl die löchrige Socke längst vom feinen Pirmasenser Herrenschuh versteckt wurde, überkam Gottlieb Daimler ein schlechtes Gewissen, als er sich in der Eingangshalle von Emma verabschiedete. Ihre Augen waren so matt, als sei sie von ihm enttäuscht. Gottlieb Daimler war überzeugt, dass seine Frau in sein Innerstes blicken konnte. Womöglich konnte sie demnach auch durch seinen Lederschuh hindurch seine Bequemlichkeit erkennen.

Er gehe dann, sagte Gottlieb Daimler. Emma nickte nur.

Ihre leeren Augen missbilligten nicht ihn, ging ihm auf. Seine Frau war schlichtweg erschöpft; entkräftet vom Leben, vom Alter, möglicherweise sogar von ihm. Gottlieb Daimler machte in seiner Wahrnehmung einen Sprung auf Emma zu, das heißt er tappte mit drei kleinen Schritten nach vorn und schloss sie in die Arme, wobei sein mächtiger Bauch irgendwie im Weg war. Da ihm nicht einfiel, was er sagen sollte, räusperte er sich ausgiebig zum Zeichen, dass er sie nun wieder loslassen würde. Dann ging er aus dem Haus.

Er hatte schlecht geschlafen. Nur deswegen machte er sich übertriebene Sorgen um Emma, sagte er sich. Gegen vier Uhr in der Früh hatte ihn ein empörender Lärm geweckt, wahrscheinlich war bei der Latrinenentleerung wieder der Fasswagen übergelaufen oder ein sonstiges Malheur geschehen. Jedes Mal derselbe Pfusch, so eine heillos veraltete Abwasserentsorgung wie in Bad Cannstatt beziehungsweise in ganz Stuttgart gab es wohl nirgendwo. Und da hatte es der Inspektor für Latrinenwesen Albrecht gewagt, ihn zu fragen, ob er nicht im permanenten Komitee zur Verbesserung des Kloakenwesens mitwirken wolle. Gottlieb Daimler hatte anderes zu tun.

Den steifen Hut gerade in die Stirn gedrückt, den französisch geschnittenen Gehrock zugeknöpft, nahm er die Honoratioren am Neckarufer in Empfang. Die feuchte Novemberkälte wollte nicht recht zu seiner feierlichen Stimmung passen, aber Gottlieb Daimler mochte das Gefühl, gegen widrige Bedingungen anzukämpfen; sie zu bezwingen. Er wies Oberregierungsrat Diefenbach den Platz neben dem Steuer im Motorboot zu, platzierte die Bauräte Groß und Günter sowie den Direktor der Esslinger Maschinenfabrik Kessler auf der Vorderbank, als vom Bad Cannstatter Kurpark her Polizeiwachtmeister Ehrhardt erschien. Ihn hatte Gottlieb Daimler nicht eingeladen.

Hier sei der Ingenieur Daimler also, sagte der Polizeiwachtmeister. Ein wachsamer Bürger habe ihn unterrichtet, dass Daimler nun wohl auf dem Fluss sein Unwesen treiben wolle.

„Der Oberregierungsrat Diefenbach“, stellte Gottlieb Daimler vor, als hätte er Ehrhardts Worte gar nicht vernommen. Augenblicklich nahm der Polizeiwachtmeister Haltung an.

Nun, wenn Herr Daimler mit seinem Motor in einem Boot zu Werke gehe, so sei das wohl ganz anders zu bewerten als unlängst die Ausfahrten mit der Teufelskiste auf der Straße, erklärte der Polizeiwachtmeister mit fester Stimme. „Denn in diesem Fall kann man ja ruhig abwarten, bis Sie mit Ihrem stinkenden Kahn in die Luft fliegen“, flüsterte er Gottlieb Daimler zu. „Auf dem Wasser sind Sie wohl keine Gefahr für die Öffentlichkeit.“

Bei der Flussfahrt wolle er Herrn Daimler also nicht dreinreden, sagte der Polizeiwachtmeister wieder laut, schob ein unterwürfiges Lächeln nach und ergänzte: „Und schon gar nicht, wenn der Oberregierungsrat höchstpersönlich mit an Bord ist.“

Es bestehe keine Explosionsgefahr, da er für den Motor kein Benzin benutze, sondern Petrol, sagte Gottlieb Daimler doch recht ruhig.

„Natürlich“, sagte Polizeiwachtmeister Ehrhardt: „Petrol. Kein Benzin, sondern Petrol.“

Dann wünschte er gute Fahrt.

Mit einem verärgerten Blick ignorierte Gottlieb Daimler die helfende Hand, die ihm Maybach zum Einstieg ins Motorboot reichte. So alt war er noch nicht. Sein Techniker übertrieb es mit der Hilfsbereitschaft, nur weil er ihm als Waisenjungem in seiner Werkstatt ein Zuhause geboten hatte. Ohne Maybachs stützende Hand wankte Daimler allerdings im Boot. Das geordnete Hinsetzen schien ein unmöglicher Balanceakt. Gottlieb Daimler zielte mit dem Po und ließ sich auf die Sitzbank fallen. Seine Oberschenkel wurden gegen den Bauch gepresst. Die Nachfragen von seinem Sohn Paul sowie von Maybach, ob er bequem sitze, überhörte er.

Ein Platz war noch frei im Motorboot. Die beiden Journalisten der Cannstatter Zeitung und des Stuttgarter Neuen Tagblatts versicherten Daimler, sie würden das Geschehen lieber vom Ufer aus betrachten; also, sie hätte von dort einfach einen besseren Überblick.

Der Motor sprang auf Knopfdruck an. Maybach, der am Steuer saß, damit Gottlieb Daimler ungezwungen Konversation betreiben konnte, lenkte das Boot in Richtung Untertürkheim.

„Ist das nicht herrlich? Ohne eine menschliche Anstrengung kommen wir vorwärts“, erklärte Gottlieb Daimler seinen Gästen. „Meine Herren, Sie sind Zeugen des Beginns der motorisierten Schifffahrt.“

Ihre fragenden Augen sagten ihm, dass sie ihn nicht verstanden hatten.

„Ist das nicht herrlich“, sagte er noch einmal beziehungsweise brüllte es jetzt, um das Röhren des Motors zu übertönen.

Die Ehrengäste hielten sich den Kragen ihrer Gehröcke am Hals zu. Das Ufer mit seinen ausgeblichenen Farben und kahlen Bäumen bot keinen Anlass für entzückte Bemerkungen, und auch sonst verspürte keiner der Gäste das Bedürfnis, den Mund zu öffnen. Mehr als ein Hauch von Winter lag im Fahrtwind.

„Wir leben im Zeitalter der Technik“, redete Daimler unverdrossen weiter. „Nie zuvor hat es so bahnbrechende Innovationen gegeben; nie wieder, davon bin ich überzeugt, wird die Menschheit solche Sprünge machen wie in unserer Zeit.“

„Ja, beim Gartenfest des Kaufmännischen Vereins hat der Hotelier Mertz Gaslampen aufgehängt, die in fünf verschiedenen Farben leuchteten; ein Ereignis“, schrie Baurat Günter zurück.

Das war nicht unbedingt der Fortschritt, an den Gottlieb Daimler gedacht hatte.

Auf der Höhe von Untertürkheim wendete Maybach in einem großen Bogen. Das Boot legte sich bedenklich auf die Seite, und als Maybach wieder beschleunigte, änderte der Motor den Ton. Er grunzte. Dann stotterte er. Maybach sah starr geradeaus. Die anderen trauten sich nicht, ihren Steuermann anzusehen.

Die neuen Laute aus dem Motor brachten Oberregierungsrat Diefenbach offenbar auf einen Gedanken.

„Herr Daimler, Sie haben erwähnt, der Motor werde von Petrol angetrieben.“

„Ja.“

Nun, er sei ja kein Spezialist auf technischem Gebiet. Deshalb sei ihm die Frage gestattet. „Was ist Petrol?“

Gottlieb Daimler lächelte.

„Petrol ist einfach das englische Wort für Benzin.“

„Aber Sie haben doch dem Polizeiwachtmeister gesagt …?“

„Petrol klingt für die Menschen hier nach Petroleum“, brüllte Gottlieb Daimler, „Petroleum, das kennen sie von ihren Öllampen, dem vertrauen sie. Das jagt ihnen nicht solche Angst ein wie Benzin. Deshalb habe ich mir diesen Ausdruck, nun, zugelegt.“

Der Motor röhrte wieder gleichmäßig.

Animiert, um nicht zu sagen geradezu erfüllt von einer plötzlichen Keckheit, zeigte Gottlieb Daimler seinen Ehrengästen die Stromkabel, die um den Motor liefen. Die hätten keine technische Funktion, erklärte er. Sie sollten nur schaulustige Passanten beruhigen. Die Leute sollten denken, es handle sich um einen Elektromotor; hier könne nichts explodieren.

„Mit der großen Geschwindigkeit von 10 km/h bewegte sich, wie von unsichtbarer Kraft getrieben, das Boot stromauf- und abwärts durch die Fluten“, schrieb die Cannstatter Zeitung am 5. November 1886. Das Motorboot des Ingenieurs Daimler habe „bei den Vorübergehenden nicht geringes Aufsehen erregt“. Für einen Journalisten, der die Fahrt nur einige Hundert Meter entfernt vom Ufer aus hatte verfolgen können, war das kein schlechter Bericht, fand Gottlieb Daimler.

Wahrscheinlich werde es erfolgversprechender sein, ihren schnell laufenden Benzinmotor zunächst für Boote anzupreisen, statt Motorwagen auf den Markt zu bringen, sagte Daimler in seiner Gartenwerkstatt zu Maybach. Auf dem Wasser erregte ihre Erfindung weniger Argwohn.

„Apropos Erfindung“, sagte Wilhelm Maybach. Er habe wieder einige Dutzende Patente durchgesehen.

Achttausend internationale Patente hatte Wilhelm Maybach nach eigener, zurückhaltender Schätzung gelesen, seit er sich mit Daimler 1882 selbstständig gemacht hatte, um einen mobilen, von Gas- oder Stromleitungen unabhängigen leichten Motor zu bauen. Das gnädige Publikum mochte sich die Arbeit eines Erfinders so vorstellen, dass er an der Werkbank saß, am Motor herumschraubte und dabei von Zeit zu Zeit ins Nichts starrte, um zu grübeln. Aber das Erfinden ging gelegentlich doch ein klein wenig einfacher, wenn man in den Patenten anderer Entwickler ein paar nützliche Details fand.

Er sei auf etwas Interessantes bei seiner gestrigen Lektüre gestoßen, sagte Maybach zu Gottlieb Daimler. Das Kaiserliche Patentamt habe einem Herrn Binz aus Mannheim den Patentschutz für einen selbstfahrenden Motorwagen erteilt. Mit Wundbenzin aus der Apotheke fahre der dreirädrige Wagen. Beantragt habe Binz das Patent bereits am 29. Januar 1886.

„Was soll das heißen?“, verlangte Gottlieb Daimler zu wissen.

„Dass möglicherweise unsere jahrelange Mühe umsonst gewesen ist.“ Maybach sagte es so trocken, als lese er ein Patent vor. Gegenüber seinem Chef kannte er nur diese eine, ultrasachliche Tonlage. Mit ihr verband sich die vergebliche Hoffnung, Gottlieb Daimler möge sich nicht jedes Mal aufregen, wenn er etwas Unerfreuliches hörte. „Falls Binz seinen Prototypen vor uns fertig entwickelt, wird sich niemand mehr für unseren Motor interessieren“, fuhr Maybach fort. „Der Erste erobert den Markt.“

Mit einer irrationalen Bewegung stieß Gottlieb Daimler seinen Fuß gegen die Werkbank, schrie auf, sprang zweimal einbeinig auf, riss sich den Schuh vom betroffenen Fuß und sagte, scheinbar erstaunt, zu Maybach: „Ich habe ein Loch im Strumpfsocken.“

Einlass mit Getränkeempfang ab 19 Uhr.

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags

Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.

Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.

Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.

Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.

Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.

Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.