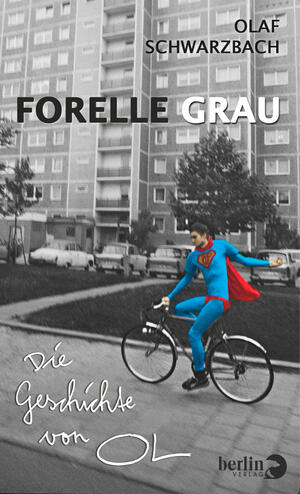

Forelle Grau - eBook-Ausgabe

Die Geschichte von OL

„Denn OL [...] hat einen trockenen Humor, mit dem er auch tragische Episoden zu einem unterhaltsamen Leseerlebnis macht.“ - Der Tagesspiegel

Forelle Grau — Inhalt

OL (bürgerlich Olaf Schwarzbach) ist Teil der kreativen Untergrundszene von Ostberlin. Sie warten auf die Ausreise, machen das Beste aus ihrer Zeit. Sie haben kaum Perspektiven, wenig Respekt und führen ein lustvolles Leben. Mit sechzehn hat er zum ersten Mal Kontakt zur Staatssicherheit, die ihn fortan Forelle nennt - vielleicht wegen seines Nachnamens, vielleicht weil seine Persönlichkeit so schillernd ist wie eine Regenbogenforelle. Als die Stasi während der Durchsuchung einer Wohnungsausstellung Kopien seiner systemkritischen Comics findet, verbrennt er die Originalzeichnungen und flieht. Eigentlich wollte er nie in den Westen. Direkt und ohne Eitelkeit erzählt OL seine ganz persönliche tragikomische Ost-West-Geschichte - weil er genervt ist von Erzählungen und Mythen über den Osten, die so gar nicht seinen Erinnerungen entsprechen, und vieles sieht er anders. Vor allem mit einer großen Portion Humor und Selbstironie.

Leseprobe zu „Forelle Grau“

Prolog

12 Florence Road, Brighton, UK. So lautete meine Postadresse im Jahr 1993. Eine ruhige Straße mit roten Backsteinhäusern abseits der Souvenirläden, Secondhandshops, Spielhallen und Bed & Breakfasts. Ging man nach links, war man in zehn Minuten am Meer, ging man nach rechts, stand man im Preston Park. Die nächste Zugstation hieß London Road, das nächste Pub The Jolly Brewer.

Am anderen Ende der Florence Road, in der Turnhalle der Downs Infant School, trainierte ich zweimal in der Woche Karate bei Sensei Alan Gibson. Gleich in der ersten Stunde ließ [...]

Prolog

12 Florence Road, Brighton, UK. So lautete meine Postadresse im Jahr 1993. Eine ruhige Straße mit roten Backsteinhäusern abseits der Souvenirläden, Secondhandshops, Spielhallen und Bed & Breakfasts. Ging man nach links, war man in zehn Minuten am Meer, ging man nach rechts, stand man im Preston Park. Die nächste Zugstation hieß London Road, das nächste Pub The Jolly Brewer.

Am anderen Ende der Florence Road, in der Turnhalle der Downs Infant School, trainierte ich zweimal in der Woche Karate bei Sensei Alan Gibson. Gleich in der ersten Stunde ließ er mich hundert Liegestütze machen, weil mein Karateanzug nicht gebügelt war. Von da an lieh ich mir bei dem brasilianischen Ehepaar, das über mir wohnte, regelmäßig ein Bügeleisen. Es waren Leute mit Humor und Niveau, die unter der trockenen Art der Engländer, dem Klima und vor allem unter der Küche litten. Abends sahen sie Gewaltfilme im Fernsehen, tanzten Flamenco oder sprangen vom Tisch. So jedenfalls interpretierte ich die Geräusche, die von oben zu hören waren.

Ich mochte das Wetter. Es regnete gar nicht so oft. Der Himmel war blauer, die Sonne schien wärmer, und die Busfahrer waren freundlicher als in Berlin.

Die Entscheidung, nach England zu gehen, war mir nicht schwergefallen. Seit der Wiedervereinigung zogen Glücksritter und Spekulanten durch Ostdeutschland. Die Verlierer der Einheit machten sich mit fremdenfeindlichen Krawallen Luft. In Rostock und Hoyerswerda brannten Ausländerheime. Die neuen Nazis träumten von national befreiten Zonen. Ich hatte die Gewalt am eigenen Leib erfahren, als ich ein Jahr zuvor in Prenzlauer Berg von zwei Bomberjacken überfallen wurde. Sie wollten Geld, ich sprühte ihnen stattdessen Tränengas in die Augen. In jener Nacht hatte ich Glück und konnte zusehen, wie sich die eingenebelten Glatzköpfe voll blinder Wut gegenseitig in die Fressen hauten.

Ich brauchte Luftveränderung, und frischen Wind gab es an der englischen Kanalküste ohne Ende. Die Geschehnisse in Deutschland aus der Ferne zu betrachten, schien eine gute Idee, und London by the Sea, wie Brighton genannt wurde, war der ideale Ort dafür. Künstler, Schwule, Obdachlose, alle liebten Brighton. Die Stadt hatte den Ruf, tolerant zu sein, und der Golfstrom sorgte für ein mildes Klima. Im Januar hatte mich das alte Seebad mit kaltem Nieselregen begrüßt. Im Februar blühten die Osterglocken, und schon Anfang März lagen überall auf dem hügeligen Farmland der South Downs die neugeborenen, buntmarkierten Lämmer in der Sonne. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich von Eastbourne nach Seaford über die Kreideklippen der Seven Sisters gewandert bin. Bald kannte ich in der Umgebung alle Dörfer mit einem Pub.

Wenn die Tagesausflügler zurück nach London fuhren, stand ich abends am Meer und sah Tausende von Staren zur alten West-Pier fliegen. Die Schwärme bewegten sich vor der untergehenden Sonne hin und her, wie fließende Formen in einem Kaleidoskop, um sich dann schließlich auf den mit Tonnen von Vogelscheiße bedeckten Dächern der zerfallenden Seebrücke niederzulassen. Es gab nichts, was ich vermisste; auch Geldsorgen hatte ich keine. Für ein Jahr erhielt ich ein Stipendium der Stiftung Kulturfond, die Geld aus dem Parteivermögen der SED an Künstler aus der ehemaligen DDR verteilte.

Seit 1991 war ich selbstständiger, von der Künstlersozialkasse anerkannter Karikaturist und Comiczeichner. Als Kind hatte ich davon immer geträumt. Doch nicht im Traum hatte ich für möglich gehalten, dass ich dieses Ziel einmal erreichen sollte. Comics steckten in der DDR in einer Schublade mit Pornografie und Naziliteratur. Also wurde ich nach dem Ende der Schulzeit erst einmal Drucker. Zu Hause zeichnete ich eigene Comicgeschichten, in denen es um Glasnost, Ausreise und Ostfrust ging. Nach einer Ausstellung in der Wohnung eines Freundes und der anschließenden Hausdurchsuchung seitens der Staatssicherheit hatte ich die DDR verlassen.

Der Copyshop in Brighton, aus dem ich meine Cartoons an die Zeitungsredaktionen in Deutschland faxte, befand sich direkt neben dem wahrscheinlich ältesten Waschsalon Englands. Einmal in der Woche saß ich dort vor Waschautomaten, die aussahen wie Zeitmaschinen aus einer alten Science-Fiction-Serie der BBC. Während ich auf die Wäsche wartete, las ich Zeitungen und die Post. Einer der Briefe, die ich dort öffnete, kam aus Berlin und war eine Einladung des Bundesbeauftragten für die personenbezogenen Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR.

Im März flog ich nach Berlin. Ruschestraße 59, Haus 7. Zehn Minuten Fußweg vom U-Bahnhof Magdalenenstraße bis zu dem massiven Plattenbaukomplex, in dem noch vier Jahre zuvor die Geheimpolizei der DDR gesessen hatte. 1991 war das Gesetz über die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes in Kraft getreten. Jeder Bürger, der einen Antrag stellte, konnte die Akten sehen, die das MfS über ihn angelegt hatte.

Im Lesesaal hockten die Antragsteller an den Tischreihen wie in einem Klassenzimmer. Neben mir ein alter Mann, vor dem sich sechs oder sieben dicke Ordner türmten. Mit zitternden Händen blätterte er sich durch die Dokumente und weinte vor Wut, während eine Mitarbeiterin der Behörde auf dem Nachbartisch weitere Akten stapelte.

Die Fragmente meiner Überwachung passten in einen Schnellhefter. „OPK Forelle“ war ein kleiner Fisch. „In einem Bächlein helle, …“ Den Decknamen hatte mir die Stasi wohl wegen meines Nachnamens Schwarzbach gegeben. Seit meinem sechzehnten Lebensjahr war ich aktenkundig, eine dem bürokratischen Abkürzungswahn der DDR entsprechend ZP genannte Zielperson einer OPK, einer Operativen Personenkontrolle. Und nun las ich Berichte, Schriftproben, kopierte Postkarten. Briefe, die ich nie bekommen hatte. Ich sah Fotokopien von Geldscheinen, die mir Tante Ingrid aus München geschickt hatte, „Segelschiffe und Musikinstrumente“, wie sie in den Briefen immer schrieb, wenn sie mir mal einen Zehner oder einen Zwanziger ins Kuvert steckte. Erschreckend Banales. Keine großen Überraschungen. Namen von Menschen, die ich längst vergessen hatte. Vieles, was ich für Stasi-Paranoia hatte halten wollen, war tatsächlich geschehen.

Begründung der Notwendigkeit zur Einleitung der OPK „Forelle“

… die ZP zeichnet und schreibt „ganze Bücher“ mit Gedichten und Geschichten. Wörtlich erklärt die Zielperson: „Vielleicht schreibe ich mal das große Buch“. In welche Richtung die Gedanken und Absichten gehen, dürfte dieser Auszug aus einem M-Material (16.2.1983) belegen: „Ich sehe, und andere Leute auch, hierzulande im Moment keine Änderungsmöglichkeiten, dazu gehts den Leuten noch nicht dreckig genug“.

Berlin, 1968

Ich erinnere mich an drei Bilder:

Ein gelber Doppelstockbus auf einer breiten Straße.

Der Blick aus dem Fenster in der Simplonstraße. Auf der anderen Straßenseite ein Gewerbehof, Lkws und ein langer Schornstein.

Eine junge Frau in einem eleganten Mantel, die mich an der Hand hält. Sonnenlicht fällt weich auf ein altes Gebäude, das Märkische Museum. Es ist still und friedlich.

Vielleicht ist das letzte Bild ein Traum.

West-Zahn / Ost-Zahn – München, 1989

Mit Tränen in den Augen sitze ich auf Ingrids Couch, wippe vor und zurück. Der Schmerz ist unerträglich; es pocht, ich stöhne. Im Fernsehen Trabis, die sich hupend durch jauchzende Menschenmassen schieben. Sechs Stunden zuvor war mir der linke untere Weisheitszahn gezogen worden. Meine Backe ist geschwollen. Auch das noch, ist alles, was ich denken kann. In diesem Moment weiß ich nicht, ist der Wundschmerz schlimmer oder der Anblick von Menschen mit Pudelfrisuren und Stonewashed Jeans, die „Freie Fahrt für freie Bürger“ in die Kameras brüllen.

Ingrids Weinladen, das Sollner Fassl, liegt an der Wolfratshauser Straße, im Süden Münchens. Ein großes Eckhaus, nicht weit vom S-Bahnhof Solln. Das Erdgeschoss ist zweigeteilt in Verkaufsraum und Weinstüberl. Eine kleine Ein-Raum-Wirtschaft, in der meine Tante Freunde und Geschäftskunden bedient. Im zweiten Stock die Wohnräume, Küche und Bad. Unter dem Dach Ingrids Büro und eine Gästekammer, in der ich die nächsten anderthalb Jahre schlafen werde.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite, über der Metzgerei Vinzenzmurr, befindet sich die Zahnarztpraxis von Frau Doktor med. dent. Teresa Krauskopf, in der mir an diesem Tag mein zweiter Weisheitszahn gezogen wird. Aus dem Küchenfenster prostet mir Ingrid mit Sekt zu, während ich mich in die Lehne des Behandlungsstuhls kralle. Die Wunde wird gespült und genäht; zwei Tage später sind die Schmerzen verschwunden und nach vier Tagen die Schwellung. Ganz anders als im Sommer 1987, zwei Jahre zuvor in Ostberlin.

Meine Zahnärztin Frau Vogel machte sich Sorgen um meine Weisheitszähne. Es sei nicht akut, aber man wisse ja nie. „Besser jetzt als zu spät. Prophylaktisch, Sie verstehen.“ Zu der Zeit hatte ich noch keine Lösung für mein Wehrdienst-Problem. Bei der Musterung, 1983, war ich für tauglich befunden worden. Ich hatte den Dienst mit der Waffe abgelehnt und mich als Bausoldat beworben. Bausoldaten waren unbewaffnete Angehörige der Streitkräfte, die unter anderem, der Name sagt es, zum Bau militärischer Anlagen eingesetzt wurden. Während normale Wehrpflichtige mit 18 oder 19 Jahren einberufen wurden, mussten Bausoldaten damit rechnen, dass sie erst mit 26 „zur Fahne“ kamen, also zu einem Zeitpunkt, an dem viele junge Männer schon Familienväter waren. Ich hatte weder die Absicht, eine Familie zu gründen, noch wollte ich zur NVA, auch nicht als Bausoldat.

Es gab die vage Möglichkeit, sich wehrdienstunfähig schreiben zu lassen. Man musste nur glaubhaft versichern können, ein schwuler, alkoholkranker Bettnässer mit Selbstmordgedanken zu sein. Ich kenne jemanden, der das Programm durchgezogen hat. Sein behandelnder Psychiater stand selbst in dem Ruf, ein schwerer Alkoholiker zu sein. Diesem Bekannten war es gelungen; er wurde nach mehreren Sitzungen aufgrund von Depressionen und Schizophrenie wehrdienstuntauglich geschrieben. Später stellte sich heraus, dass er tatsächlich unter Schizophrenie und Depressionen litt. Ob auch ich diese Rolle überzeugend spielen konnte? Ich blieb skeptisch und rechnete vorsichtshalber mit dem Schlimmsten: Bautzen oder Schwedt. Mir war klar, dass es im Knast keinen guten Zahnklempner geben würde. Und sollte mein Weisheitszahn wirklich eine Zeitbombe sein, wie meine Ärztin behauptete, dann wollte ich ihn mir lieber sofort ziehen lassen. Frau Vogel überwies mich an die Kieferchirurgie der Poliklinik Prenzlauer Berg.

Es war ein sonniger Tag und die Vögel sangen, als man mir das klobige Ding mit Knirschen und Knacken in mehreren Stücken aus dem Kieferknochen brach. Eine Mullbinde wurde in dem blutigen Krater versenkt und das Ganze mit einem halben Meter Garn zugenäht. Die Schwester drückte mir die Krankschreibung und eine Packung Faustan-Tabletten in die Hand. Dann schob sie mich, Genesungswünsche murmelnd, zur Tür hinaus.

Dass die Wirkung der Betäubung nachlassen würde, war mir bekannt. Nicht aber, dass es zwei Wochen dauern sollte, bis ich wieder essen, trinken, schlafen und klar denken können würde. Zwei Wochen lag ich bei sommerlichen Temperaturen um die vierzig Grad im fiebrigen Delirium auf einer brettharten Pferdehaarmatratze in meiner Hinterhofwohnung mit Außenklo und schlug den Schädel gegen die Wand, um den Schmerz zu verteilen. Ohne spürbaren Effekt presste ich nasse Lappen auf die faustgroße Beule, die von der Hitze in meiner Wange nach kurzer Zeit dampften, denn einen Kühlschrank – und somit Eiswürfel – hatte ich nicht. An den Wochenenden kam meine Freundin Michi aus Magdeburg und brachte mir neue Schmerztabletten, die aber auch keine Wirkung zeigten.

Vierzehn Tage nach der OP erschien ich zum Fädenziehen in der Stomatologischen Praxis, Stargarder Straße 3. Meine Zahnärztin war entsetzt, als sie mich und die geschwollene Backe sah. Die Wunde war voller Eiter. „Nach vierzehn Tagen! Warum kommen Sie denn erst jetzt? Das muss doch wehtun.“ Ich hatte gedacht, das sei normal, und die Schmerzen gehörten zum Heilprozess. Sie spülte das Loch, legte eine Drainage, verschrieb mir Antibiotika, und zwei Tage später war ich wieder ein fröhlicher junger Ostberliner, der Bierflaschen mit den Zähnen öffnen konnte.

„Das Buch beschreibt sehr schön diesen langsamen Untergang der DDR und wie es immer schlimmer wurde und auch immer mehr Freunde und Bekannte den Ausreiseantrag stellten und dann auch weg waren.“

„Nun hat er eine Autobiografie über die ersten 25 Jahre seines Lebens vorgelegt: darüber, wie er in der DDR aufgewachsen ist und sich in der kreativen Untergrundszene von Ost-Berlin rumgetrieben hat.“

„Die Cartoons von OL sind bekannt aus Zeitungen wie Die Zeit, Der Tagesspiegel, Berliner Zeitung und Jungle World. Gleich 2 neue Werke hat er in der Röhre: Die Cartoonsammlung 'Cosmoprolet: Ein Mann räumt auf' und das biografische 'Forelle Grau', dort erzählt Olaf Schwarzbach seine persönliche Geschichte zwischen den beiden deutschen Staaten.“

„Er ist einer der profiliertesten Karikaturisten in Deutschland: OL. Jetzt hat Olaf Schwarzbach seine Autobiografie geschrieben - und präsentiert einen ganz eigenen Blick auf die DDR.“

„Was OL beschreibt, ist ein Leben in einem muffigen, humorlosen Staat. Ohne große Pose, eher lakonisch ist sein Stil auch dann, wenn er schildert, wie er immer wieder aneckte und zunehmend bewusst aus der Reihe tanzte. Er vermittelt den Eindruck, dass der Protest eher einem inneren Impuls entsprang, einem Frust und Trotz, auch dem Spaß am Widerstand und weniger irgendwelchen großartigen Idealen oder einem tiefer empfundenen Leiden an den Zuständen.““

„Das Buch hat es in sich. Es erzählt vom frühen Tod der Mutter, dem anarchischen Erwachsenwerden in der DDR und von der Flucht in den Westen.“

„Olaf Schwarzbach, besser bekannt unter seinem Kürzel OL, ist Berlins Chefhumorist und einer der bekanntesten Cartoonisten Deutschlands.“

„Das Lektorat Katja Lange-Müllers war dem Text sicher zuträglich und darf als heimliches Gütesiegel angesehen werden. Eines der besten Bücher über die DDR – Chapeau, OL!“

„'Forelle Grau' ist die Geschichte eines Jungen, der nicht deshalb zum Zielobjekt wird, weil er den Staat ablehnt, sondern weil der Staat seine Lebensweise nicht billigt. [...] Die Spitzelprosa ist die amtliche Beglaubigung von OLs eigenen, im Lauf der Zeit naturgemäß unscharf gewordenen Erinnerungen. Das Gedächtnis ist kein verlässliches Archiv, jedenfalls nicht so zuverlässig wie die Stasi-Unterlagen-Behörde.“

„Denn OL [...] hat einen trockenen Humor, mit dem er auch tragische Episoden zu einem unterhaltsamen Leseerlebnis macht.“

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags

Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.

Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.

Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.

Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.

Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.

Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.