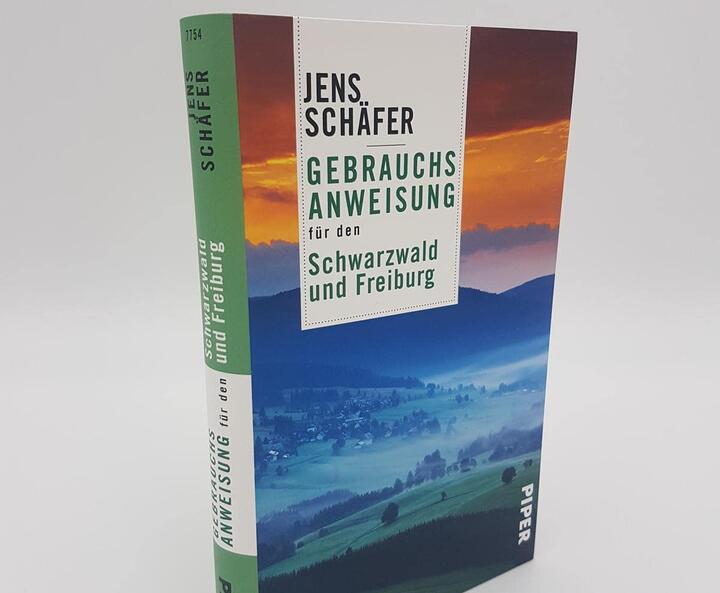

Gebrauchsanweisung für den Schwarzwald und Freiburg Gebrauchsanweisung für den Schwarzwald und Freiburg - eBook-Ausgabe

Aktualisierte Neuausgabe 2021

— Das Must-have für die Reise in eine der schönsten und beliebtesten Regionen Deutschlands„Hie und da wird ein Sätzchen oder Zitat im Dialekt eingeflochten und lässt die Leserschaft schmunzeln oder gar laut auflachen – eifach schä.“ - Badische Zeitung

Gebrauchsanweisung für den Schwarzwald und Freiburg — Inhalt

„Eine augenzwinkernde Liebeserklärung“ Die Zeit

Von Wanderparadiesen, wilden Campingplätzen und Winzerkönigen – die völlig überarbeitete Neuausgabe zu einer der beliebtesten und schönsten deutschen Reisedestinationen

Tiefe Wälder, sanfte Hügel und verwunschene Wasserfälle – der Schwarzwald ist ein beinah mythischer Sehnsuchtsort, in dem Naturliebhaber im Sommer wie im Winter auf ihre Kosten kommen. Mit liebevollem Humor erzählt der Insider Jens Schäfer, woher die berühmte Kirschtorte wirklich stammt und was es außer Kuckucksuhren und Bollenhüten noch zu entdecken gibt. Wann Sie besser Herdöpfel und Schleck sagen, wenn Sie Kartoffeln und Marmelade möchten. Und weshalb die malerische wie eigenwillige Unistadt und Grünen-Hochburg Freiburg so attraktiv und deren Fußballclub halt „e wengle andersch isch“.

Leseprobe zu „Gebrauchsanweisung für den Schwarzwald und Freiburg“

Alte Welt und neue heile Welt

Der Schwarzwald einst und jetzt

Haben Sie schon mal im Wald gebadet? Sollten Sie unbedingt ausprobieren. Das wird heute in fast jedem Schwarzwald-Dorf angeboten. Ehrlich gesagt hatte ich bis vor Kurzem noch nie davon gehört. Bei Waldbaden dachte ich zuerst an alte Blechbadewannen, die auf einer Waldlichtung herumstehen so wie früher die Viehtränken, in denen wir als Kinder planschten, wenn die Kühe nicht auf der Weide waren. Dabei hat dieser Trend, der aus Japan kommt, nichts mit Wasser zu tun. Laut Bundesverband Waldbaden [...]

Alte Welt und neue heile Welt

Der Schwarzwald einst und jetzt

Haben Sie schon mal im Wald gebadet? Sollten Sie unbedingt ausprobieren. Das wird heute in fast jedem Schwarzwald-Dorf angeboten. Ehrlich gesagt hatte ich bis vor Kurzem noch nie davon gehört. Bei Waldbaden dachte ich zuerst an alte Blechbadewannen, die auf einer Waldlichtung herumstehen so wie früher die Viehtränken, in denen wir als Kinder planschten, wenn die Kühe nicht auf der Weide waren. Dabei hat dieser Trend, der aus Japan kommt, nichts mit Wasser zu tun. Laut Bundesverband Waldbaden e. V. handelt es sich dabei um einen „bewussten Aufenthalt im Naturraum Wald, der der mentalen und körperlichen Gesundheit dient und das Bewusstsein für die Bedeutung der Natur und insbesondere des Waldes stärken soll“.

Ich hatte das Glück – und auch das Pech –, dass ich diese Gebrauchsanweisung nun schon zum dritten Mal in die Hand nehmen und überarbeiten durfte. Die erste Ausgabe erschien 2009, die zweite 2014. Glück, weil es Spaß machte und spannend war zu sehen, was sich in den letzten Jahren im Schwarzwald alles verändert und getan hat. Zum Beispiel dass man jetzt nicht mehr einfach in den Wald geht, sondern darin badet. Pech, weil mir die Arbeit vor Augen führte, dass auch ich älter geworden bin.

2009 besuchte Barack Obama den Schwarzwald, der SC Freiburg stieg in die Bundesliga auf, und dessen langjähriger Präsident Achim Stocker erlag einem Herzinfarkt. Am Kaiserstuhl wurden 38,1°C gemessen. Auf dem Hasenhorngipfel wurde ein Aussichtsturm errichtet. Und in der Gebrauchsanweisung stand, der Schwarzwald habe den Ruf, Reiseziel alter Omas und biederer Kurgäste zu sein, die mit sonntäglichen Kurkonzerten und einem bunten Heimatabend zufriedenzustellen seien.

Diese Zeit scheint endgültig vorbei. Nichtstun ist out. Die Omas und Opas von heute sind aktiv, sie wandern, schwimmen, golfen, skaten, wellnessen oder reißen mit dem E-Bike mal eben hundert Kilometer runter. Abends skypen sie kurz mit den Enkelkindern und gehen dann in einen Kochkurs.

Neu ist auch, dass die rüstigen Rentner nicht mehr unter sich bleiben. Der Schwarzwald zieht immer mehr junge Leute an. Familien mit kleinen Kindern genauso wie Schüler, Studenten und Auszubildende. Sie suchen Abgeschiedenheit und unberührte Natur, aber auch Nervenkitzel und Abenteuer. Outdoor ist in. Dafür hat der Schwarzwald in den letzten Jahren enorm aufgerüstet. Überall sind Baumwipfelpfade, Hochseil- und Klettergärten entstanden. Radnetze wurden ausgebaut und Mountainbike-Trails angelegt. Auf den Flüssen kann man raften, in den Felsen klettern und auf den Bergen paragliden. Wem das zu touristisch ist, kann sein Zelt in einem von neun Trekkingcamps aufschlagen, die es neuerdings gibt und die mit nichts weiter als einer Feuerstelle und einem Toilettenhäuschen ausgestattet sind.

Der Schwarzwald ist und bleibt einer der Sehnsuchtsorte der Deutschen. Seit rund 200 Jahren kommt das, was man vom Schwarzwald kennt oder zu kennen meint, der Vorstellung einer heilen Welt ziemlich nahe. Gesunde Luft und mildes Klima, ansehnliche Städte und pittoreske Dörfer, Gastfreundschaft und Gemütlichkeit, geringe Arbeitslosenzahlen und gutes Essen, Gasthöfe, wo es im Flur noch nach Kuhstall riecht und auf der Speisekarte nur regionale Produkte stehen, liberale und freundliche Menschen, die zu leben verstehen und leben lassen, und das im Einklang mit viel unberührter Natur.

Im Schwarzwald leben knapp dreieinhalb Millionen Menschen. Mehr als doppelt so viele kommen jährlich zu Besuch – Tendenz weiter steigend. Allein zwischen April und Juni 2020 hatte der Nationalpark Schwarzwald 100 000 Besucher und damit mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr.

Natürlich stößt man auch hier auf den ein oder anderen Hotelklotz, am Titisee etwa oder am Schluchsee. Aber im Großen und Ganzen musste der Schwarzwald nicht verschandelt werden, um Touristen anzulocken oder unterzubringen. Eben wegen seiner Unberührtheit und Naturbelassenheit kommen die ja her. Abgesehen davon, dass die meisten Dörfer und Täler viel zu klein und eng für Bettenburgen sind.

Auch gesunde und nachhaltige Ernährung spielt eine immer größere Rolle. Viele essen nur noch Bio- oder gar kein Fleisch mehr. Wurde man 2009 zum Essen eingeladen, konnte man meist noch zwischen „mit Fleisch oder ohne“ wählen. Heute heißt es auch im Schwarzwald oft: „Vegetarisch oder vegan?“ Immer mehr Bauern, Kooperativen und regionale Zusammenschlüsse betreiben hier ökologische und nachhaltige Landwirtschaft und verkaufen ihre Produkte in Bioläden, Hofläden und regionalen Supermärkten. Sogar Badischer Biowein ist auf dem Vormarsch (auch wenn der Anbau es im regenreichen Südwesten schwer hat).

Neu ist, dass die Fußballnationalmannschaft der Herren nicht mehr von einem Schwarzwälder trainiert wird. Fünfzehn Jahre lang, von 2006 bis 2021, war Jogi Löw aus Schönau Bundestrainer. Auch wenn sein Ruf wegen des frühen Ausscheidens bei der WM 2018 und der EM 2021 zuletzt gelitten hatte, wird er doch immer der Jogi bleiben, der 2014 in Brasilien Weltmeister wurde.

Auch das Schwarzwaldstadion ist Geschichte. Nachdem der Sport-Club Freiburg fast sechzig Jahre lang in diesem Schmuckkästchen an der Dreisam gekickt hatte, zog er im Herbst 2021 in den Norden der Stadt. Ansonsten ist hier alles gleich geblieben: Seit Januar 2012 wird die Mannschaft von Christian Streich trainiert. Damit ist er der dienstälteste Trainer der Liga. In 31 Jahren hatte der SC nur fünf Trainer, so viel wie manche Clubs in einer Saison. Es gibt sie noch, die langlebigen Dinge.

Auch politisch hat sich viel getan. 2009 war es noch unvorstellbar, dass Baden-Württemberg mal einen grünen Ministerpräsidenten haben würde. Das Bundesland war seit 1953 durchgehend von der CDU regiert worden. Als Winfried Kretschmann 2011 das Amt antrat, kam das einem politischen Erdbeben gleich. Nicht wenige hatten Angst, er könnte den Kommunismus einführen und privates Vermögen verstaatlichen. 2021 wurde der beliebte und angesehene grün-konservative Landesvater zum zweiten Mal wiedergewählt.

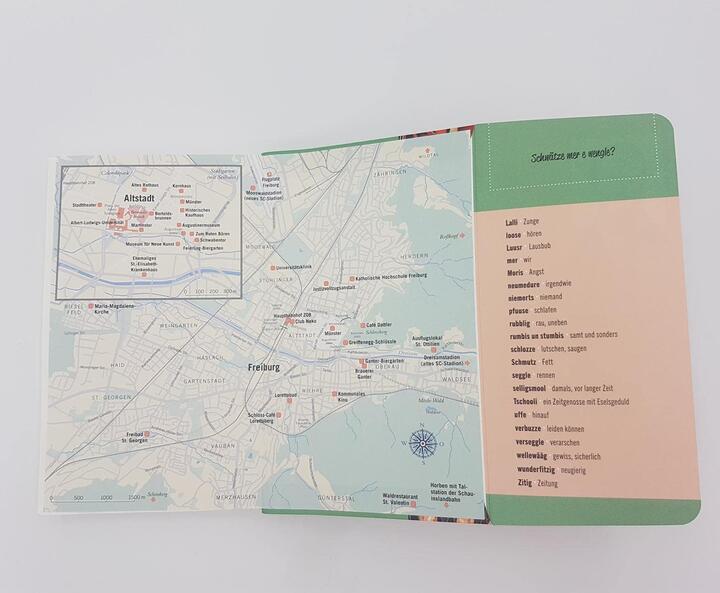

Schon 2002 war in Freiburg Dieter Salomon erster grüner Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt geworden, auch das war eine Sensation. Viele glaubten, Freiburg würde fortan für immer grün regiert werden. Bis Salomon im April 2018 die Wahl überraschend gegen den 33-jährigen parteilosen Novizen Martin Horn verlor. Seitdem hat Freiburg einen der jüngsten Bürgermeister aller deutschen Großstädte.

Aber liegt Freiburg eigentlich im Schwarzwald? Wieso heißt es dann „Freiburg im Breisgau“? Und was ist mit Karlsruhe? Und dem Kaiserstuhl? Dem Europapark Rust? Nagold und Calw? Kann man eine Landschaft, die rund 200 Kilometer lang und bis zu neunzig Kilometer breit ist und Temperaturschwankungen von mehr als zwanzig Grad Celsius hat (wenn im Januar das Thermometer in Freiburg auf zwölf, dreizehn Grad ansteigt, hat es auf dem Schauinsland manchmal noch minus zehn), in einen geografischen Topf schmeißen?

Stellen wir an dieser Stelle klar: Der Schwarzwald ist das größte und höchste zusammenhängende Mittelgebirge Deutschlands, das im Norden an den Kraichgau, im Osten an Gäu und Baar, im Süden an den schweizerischen Hochrhein und im Westen an die Oberrheinische Tiefebene angrenzt. Der Breisgau, in dem Freiburg liegt, der Kaiserstuhl, Lörrach, Weil am Rhein, Karlsruhe, Offenburg oder der Europapark Rust – gehört alles nicht dazu. Die ganze Gegend hat sich aber zur Ferienregion Schwarzwald zusammengeschlossen. Wenn in diesem Buch vom Schwarzwald gesprochen wird, ist meist die gesamte Region gemeint.

Der „echte“ Schwarzwald besteht aus drei Teilen. Der Südschwarzwald ist geprägt von anmutigen Tälern und dunklen Wäldern, sanften Hügeln mit mächtigen Eindachhöfen und saftigen Wiesen, auf denen braun-weiße Kühe grasen. Im Nord- und im Mittelschwarzwald sieht es anders aus. Enger sind die Täler und noch dichter bewachsen. Fachwerkhäuser gibt es hier und Dörfer, in die die Sonne nur ganz selten vorzudringen scheint. Und im Westen, wo die Hänge des Schwarzwalds in die sonnige Rheinebene übergehen, prägen Felder und Weinberge das Bild.

Ein Freudenstädter, ein Triberger und ein Freiburger haben jeweils etwas anderes im Sinn, wenn sie an den Schwarzwald denken. Der Erste sieht riesige Waldflächen und hält Freudenstadt für die Hauptstadt des Schwarzwalds. Der Zweite denkt an tiefe Schluchten und empfindet die Triberger Wasserfälle als sein Zentrum (womit er geografisch gesehen recht hat). Dem Dritten fallen Freiburgs enge Gassen und das milde Klima ein, und er meint nicht nur im Zentrum des Schwarzwalds zu leben, sondern in der heimlichen Hauptstadt Deutschlands. Kein Schwarzwälder denkt an das große Ganze, sondern immer an das eigene Kleine, das mit dem großen Rest wenig zu tun hat.

Nicht dass die Freudenstädter, Triberger und Freiburger ignorante Provinzler wären, die nicht über ihren Tellerrand hinausschauen. Die jeweiligen Gebiete hatten einfach nie viel miteinander zu schaffen. Der Schwarzwald war jahrhundertelang so dicht und undurchdringlich, dass es kaum Verbindungen zwischen seinen einzelnen Teilen gab. Als er im frühen Mittelalter besiedelt wurde, machten die vielen Täler und Berge den Bau großer Verbindungsstraßen beinahe unmöglich. Das Reisen war eine beschwerliche Sache. Daran hat sich bis heute nicht viel geändert. Wer im Nordschwarzwald wohnt, fährt nicht mal eben so in den Süden und umgekehrt. Wieso auch? Man hat den Schwarzwald doch vor der eigenen Haustür, und der genügt. Die Fahrzeiten stehen zudem in keinem Verhältnis zur Entfernung. Will man mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Bonndorf im Süd- nach Bad Wildbad im Nordschwarzwald fahren, muss man erst den Bus nach Neustadt nehmen, da in den Zug nach Freiburg umsteigen, dort in den nach Karlsruhe und dann weiter nach Pforzheim, wo schließlich eine S-Bahn nach Bad Wildbad fährt. Fahrzeit mehr als vier Stunden. Dabei sind die beiden Städte in der Luftlinie keine hundert Kilometer voneinander entfernt.

Und was ist mit den Schwarzwälderinnen und Schwarzwäldern? Handelt es sich um ein einheitliches Völkchen, das sich über einen Kamm scheren lässt? Ist es in Reinform überhaupt noch anzutreffen? Sind das alles Badener? Und stimmt es, dass man hier auch Schwäbisch spricht? Schwarzwälderinnen und Schwarzwälder sind mal ver- und mal aufgeschlossene Wesen, sie sind abgeschottet und weltoffen zugleich. Je nachdem, wo sie leben.

Als Teil des strategisch wichtigen Dreiländerecks weckte ihre Heimat schon immer Begehrlichkeiten und war jahrhundertelang heftig umkämpft. Der Schwarzwald ist umrahmt vom protestantischen Württemberg im Norden (der größte Teil des Schwarzwalds ist badisch und katholisch), dem Elsass im Westen (das die Deutschen immer wieder besetzt und bekriegt haben), der Schweiz im Süden (die Deutschen gegenüber schon immer fremdelte), und im Osten warten hinter Baar und Bodensee schon die Bayern. So eingekeilt, umkämpft und unbeliebt blieb den Schwarzwäldern nichts anderes übrig, als sich auf sich selbst zu besinnen und sich die Selbstzufriedenheit und -genügsamkeit zuzulegen, die die Menschen hier heute auszeichnet.

Gleichzeitig sind die Schwarzwälder kontaktfreudig, menschenfreundlich und weltoffen. Vor allem die aus der Oberrheinischen Tiefebene. Freiburger, Offenburger, Lörracher oder Karlsruher hatten schon früh Kontakt zu Händlern und Kaufleuten, die hier durchzogen. Es prägt, wenn man seit Jahrhunderten da wohnt, wo andere hinpilgern, um Geschäfte zu machen, zu arbeiten oder sich auszukurieren. Und wo man zwar vier Stunden von Bonndorf nach Bad Wildbad braucht, aber auch nur eine halbe in die französischen Supermärkte, eine knappe ins schweizerische Hochlohnland (viele Schwarzwälder arbeiten dort) und eineinhalb an den Bodensee. Der TGV fährt in zweieinhalb Stunden von Karlsruhe nach Paris, und der ICE in fünfeinhalb von Freiburg nach Milano Centrale.

Wenn man die Gegenwart mit der Vergangenheit abgleicht, kann man auch einen vorsichtigen Blick in die Zukunft wagen. Was sich definitiv ändern wird, ist der Schwarzwald selbst. Genauer gesagt, sein Erscheinungsbild. Wo heute dunkler Nadelwald ist, wird bald bunter Mischwald sein. Nicht in zehn Jahren. Aber in fünfzig bis hundert.

Das liegt – wie so vieles – an der Erderwärmung. Denn die lässt den Grundwasserspiegel sinken, wodurch Fichten – aus denen der Schwarzwald zu sechzig und mehr Prozent besteht – austrocknen, anfällig für Schädlinge werden und absterben. Die Löcher, die der Borkenkäfer in den Wald reißt, werden von Jahr zu Jahr größer. Douglasien, Erlen, Buchen oder Ulmen sollen die Fichte ablösen. Laub- und Mischwälder, so die Hoffnung, werden widerstandsfähiger sein. Aber auch viel heller. Unsere Kinder und Enkelkinder brauchen im tiefen, dunklen Wald also keine Angst mehr haben, weil es ihn nicht mehr geben wird.

Außerdem wird der Schwarzwald „verspargelter“ sein. Ohne Windräder und Solarpaneele sind die Klimaziele, die wir uns gesteckt haben, nicht zu erreichen. Darüber, wo man die Dinger hinstellt, dürfte es wohl noch viel Streit geben. Auch der Abschied vom Verbrennungsmotor wird den Schwarzwald nachhaltig verändern. E-Motoren brauchen keine Antriebsstränge mehr. Keine Kupplungen, keine Schaltgetriebe und keine Kardanwellen. Also das, was die hiesigen Zulieferbetriebe bauen und entwickeln. Fachleute prophezeien einen massiven Strukturwandel des örtlichen Mittelstands und den Verlust von Arbeitsplätzen. In Baden-Württemberg arbeiten geschätzt 100 000 Menschen in der Zulieferindustrie.

Nicht zuletzt hat sich in den letzten Jahren auch unsere Sprache verändert. Ging es in den ersten beiden Ausgaben dieses Bands noch um Leser und Schwarzwälder, schreibe ich heute von Leserinnen und Lesern sowie Schwarzwälderinnen und Schwarzwäldern. Das Gendern hat sich flächendeckend durchgesetzt. Auch diese Neuausgabe versucht, geschlechtergerecht zu formulieren und Stereotype zu vermeiden. Aber der besseren Lesbarkeit wegen nicht ständig. Mit Schwarzwäldern meine ich Menschen aus dem Schwarzwald. Mit Touristen und Gästen Menschen, die dort Urlaub machen, und mit Lesern Menschen, die diese Gebrauchsanweisung in die Hand nehmen. Also Sie.

Gehen wir gemeinsam auf die Reise, erkunden wir den Schwarzwald, machen wir uns vertraut mit seiner Geschichte und seinen Geschichten, seinen Bewohnern und ihren Eigenarten, seinen Speisen und Getränken, seinen Festen und Gebräuchen. Sehen wir uns in Freiburg um, und lernen wir Menschen kennen, die hier leben, und solche, die hier gelebt haben. Im Schwarzwald, wo sich so vieles geändert hat und trotzdem alles gleich geblieben ist.

If you haven’t been to the Black Forest Inn, you haven’t been to Minneapolis!

Der Schwarzwald und die große, weite Welt

Die Schwarzwälder präsentieren nicht nur ihren Landsleuten eine Idylle, ihnen kommen auch höchst repräsentative Aufgaben auf internationaler Ebene zu. Kuckucksuhren, Schwarzwälder Kirschtorte und Schwarzwälder Schinken sind Berühmtheiten, die seit vielen Jahren das Bild von Deutschland und den Deutschen in der Welt prägen. Die Gemütlichkeit der Schwarzwälder ist, je nach Blickwinkel, mal typisch badisch, mal ist sie typically German.

Dabei ist es mir im Ausland schon häufiger passiert, dass der Schwarzwald kurzerhand in ein benachbartes Bundesland verlegt wurde: „I am from the Black Forest.“ – „Ah, that’s in Bavaria, isn’t it?“ Nicht schön. Auch nicht, dass es einen Lonely Planet Munich, Bavaria & the Black Forest gibt. Aber das ist alles nicht so schlimm wie das, was mir in deutschen Landen regelmäßig widerfährt: „Ich stamme aus dem Schwarzwald.“ – „Aha, also aus Schwaben!“ Nein, das stimmt ganz entschieden nicht! Lediglich ein kleiner Teil des nördlichen Schwarzwalds liegt in Schwaben, der große Rest jedoch in Baden.

If you haven’t been to the Black Forest Inn, you haven’t been to Minneapolis! Mit diesem Slogan warb mal ein Lokal in den USA, das seit 1965 zahlreiche Preise für authentic, homemade German and European meals and outdoor eating gewonnen hat. Die Speisekarte lockt mit Strudel, Bread and Bratwurst, dem Deutschburger Casserole sowie Spaetzel und, of course, Black Forest Cherry Torte.

Black Forest Inns gibt es auch in South Dakota, New Jersey und in Ontario/Kanada. Im Bundesstaat Farmingdale, New York, gibt es das Black Forest Brew House und eine Black Forest Bakery: lauter große, mit dunklen Holzbrettern verzierte Häuser, die real and authentic German Essen und Trinken servieren.

Sie könnten auch Germany Inn heißen oder Rhineland Inn oder Berlin Inn. Es sind aber Black Forest Inns, denn in der Welt steht der Schwarzwald nun mal für Deutschland und manchmal für die Schweiz und Österreich gleich mit. Manche nehmen es nicht so genau und servieren außerdem Homemade Soft Pretzel, Wiener Schnitzel, Sauerbraten oder das Black Forest Lager Fondue. So wird es einem Inder gehen, der sieht, dass ein ganzer Subkontinent auf die immer gleichen drei Grundsoßen mit zehn verschiedenen Zutaten reduziert wird, oder einem Italiener, der feststellt, dass Deutschlands Eisdielen fast ausnahmslos Venezia heißen. Wir tragen nun mal Vorstellungen und Bilder mit uns herum, und die wollen wir bestätigt sehen.

Es gibt auch ein Mineralwasser, das nach dem Schwarzwald benannt ist. Das Black Forest Still ist aber kein amerikanisches Produkt, das seine besondere Qualität betonen will. Dieses Wasser, das sich auch Black Forest Pearl nennt und im „Bottle-Carrier“ angeboten wird, wird aus der Hansjakobquelle in Bad Rippoldsau im Nordschwarzwald gewonnen und ist für den heimischen Markt bestimmt. An Anglizismen in der Werbung, auf Telefonrechnungen und im Fernsehen hat man sich schon lange gewöhnt. Trotzdem sei die Frage erlaubt, ob ein ganz normales Mineralwasser seinen Ruf oder seine Absatzzahlen verbessert, indem es sich Black Forest Still nennt.

Dass die ganze Welt weiß, wo er herkommt, verdankt der Schwarzwälder aber nicht nur den Speisegaststätten, die in ebendieser herumstehen, sondern auch den Gebrüdern Grimm und ihren Märchen. Hänsel und Gretel und das Rotkäppchen spielen dort, zumindest in vielen fremdsprachigen Fassungen. Der böse Wolf war lange Zeit ausgerottet, die dichten Wälder sind an vielen Stellen dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen oder wurden abgeholzt, das Holz wurde für den Schiffs- und den Stollenbau und für Kuckucksuhren gebraucht. Die Abholzungen müssen passiert sein, nachdem die spanische Sprache den Schwarzwald in sich aufnahm: Selva negra bedeutet auch schwarzer Dschungel.

Wenn man in mancher dunklen Gegend des Mittelschwarzwalds wandert, versteht man, warum die Iberer ihn so tauften. Oder wenn man mit dem Boot durch die urwaldähnlichen Auenwälder bei Taubergießen paddelt. Auf den drei großen Fernwanderwegen – dem Westweg von Pforzheim nach Basel, dem Mittelweg von Pforzheim nach Waldshut und dem Ostweg von Pforzheim nach Schaffhausen – sieht man tagelang nichts als Wald. Wer mit dem Rad, Motorrad oder Auto unterwegs ist, kann viele Stunden auf kurvenreichen Waldstraßen dahinfahren. Viel Wald bedeutet aber auch viel Schatten. Es kann einem aufs Gemüt schlagen, wenn man stundenlang keine Sonne sieht und den blauen Himmel immer nur erahnt. Eine Tour sollte also danach ausgewählt werden, ob sie auch sonnige Höhenzüge hat.

Vermutlich fühlen sich Amerikaner auch deshalb so vom Black Forest angezogen, weil es ein Schwarzwälder war, der ihrem Land seinen Namen gab. Der geht nämlich auf Martin Waldseemüller zurück, der um 1470 in Freiburg auf die Welt kam. (Oder in der Binzenmühlen-Strauße im nahen Wolfenweiler, wie dort ein Schild an der Hauswand behauptet. Oder ganz woanders. Seine Geburt ist so lange her, dass die Meinungen darüber auseinandergehen dürfen.) Das erste gesicherte Datum seiner Biografie ist der 7. Dezember 1490. Da wurde er als Martinus Walzemüller an der Universität Freiburg immatrikuliert. Damals begann das Semester anscheinend kurz vor Weihnachten. Nach seinem Studium der Kosmografie arbeitete er in der Druckwerkstatt seines Onkels in Basel, ehe er als Kosmograf ins Kloster Vosagense in Saint-Dié in Lothringen wechselte. Lothringen gehörte damals zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation.

Waldseemüllers Herr war René von Lothringen, der sich für Landkarten begeisterte. Er hatte die Schriften des Kaufmanns, Seefahrers und Draufgängers Amerigo Vespucci gelesen, der 1499 und 1502 zwei Reisen in die Neue Welt unternommen hatte. Seine Reiseberichte, in denen er diese in den schillerndsten Tönen und Farben beschrieb, machten Vespucci weltberühmt. Und mit ihm das neue Land. René beauftragte Waldseemüller mit der Erstellung einer Weltkarte nach Vespuccis Berichten. Die Karte setzt sich aus zwölf einzelnen Rechtecken zusammen, die einen knappen halben Meter groß sind. Zusammen ergeben sie eine Weltkarte, die 233 Zentimeter lang und 128 Zentimeter breit ist.

Weil der neue Kontinent einen Namen brauchte, beschloss Waldseemüller, dass man ihn, „da Americus ihn gefunden, Americus oder America von heute an nennen könnte“. Das angehängte a gefiel ihm, da auch Europa, Afrika und Asia eine weibliche Endung hatten.

Spätestens jetzt wird der gebildete Leser einwerfen, dass Amerika doch nicht von Vespucci, sondern von Christoph Kolumbus entdeckt worden war. Diese Meinung teilten damals viele Wissenschaftler und verlangten, der Kontinent müsse Colombo genannt werden. Ohne Erfolg. Kolumbus war schon zu Lebzeiten in Vergessenheit geraten. Überdies beharrte er bis zuletzt darauf, nicht Amerika, sondern Indien gefunden zu haben. Die Proteste verhallten ungehört, und schon nach wenigen Jahren hatte sich America durchgesetzt.

Auch Martin Waldseemüller geriet in Vergessenheit und mit ihm seine berühmte Karte, obwohl sie eine Auflage von tausend Stück hatte, damals eine immens hohe Zahl. Sie wurde mit dem Begleitbuch Einführung in die Kosmografie, das der humanistische Philologe Matthias Ringmann geschrieben hatte, und einer Globussegmentkarte herausgebracht. Eine frühe Form von Multimedia also. Eine Segmentkarte bestand aus zwölf miteinander verbundenen, abgerundeten Rhomben, die man zu einem Globus von etwa zwölf Zentimetern Durchmesser zusammenfalten konnte.

Erst 1910 tauchte wieder ein Exemplar der Landkarte auf. Ein Mönch fand es im Rücken eines Buches versteckt in der Bibliothek von Schloss Wolfegg in Oberschwaben. Die Amerikaner begannen in den Achtzigerjahren, Verhandlungen mit dem Fürsten zu Waldburg-Wolfegg über einen Kauf der Karte zu führen. Aber die damalige Bundesregierung verbot, nationales Kulturgut dieser Kategorie zu veräußern. Helmut Kohl und Roman Herzog konnten die Frage, ob Freundschaft oder der Schutz nationalen Kulturguts höher zu bewerten sei, nicht abschließend beantworten. Gerhard Schröder beschied dann kraft seines Amtes, dass die Karte als Dankeschön für die Unterstützung der Amerikaner bei der deutschen Wiedervereinigung verkauft werden dürfe. Angela Merkel war es schließlich, die sie überbrachte. Sie sah darin „ein schönes Zeichen der besonders engen deutsch-amerikanischen Freundschaft“. Die Library of Congress in Washington, wo die Karte heute hängt, hat geschätzte zehn Millionen Euro dafür bezahlt.

Von der Weltkarte ist nur ein einziges Exemplar erhalten. Von den Segmentkarten wahrscheinlich vier: Eine befindet sich in Privatbesitz, eine gehört der Universität von Minnesota, eine der Stadt Offenburg, und eine der Ludwig-Maximilians-Universität München. Hier stießen 2012 zwei Bibliothekarinnen aus der Abteilung „Altes Buch“ bei Katalogarbeiten auf eine etwa DIN-A4-große Karte – in einem Bibliothekseinband aus dem 19. Jahrhundert und zwischen zwei Geometriedrucken aus dem 16. Jahrhundert, auf dem „America“ stand. So etwas hatten sie noch nie gesehen. Weil die Karte ansonsten kaum beschriftet war und auch keinen Maßstab hatte, gingen die Bibliothekarinnen dahin, wo heute alle hingehen, wenn sie nicht weiterwissen: ins Internet. Als sie bei Wikipedia ein Foto von Waldseemüllers Segmentkarte entdeckten, dämmerte ihnen, dass sie etwas ganz Besonderes gefunden hatten. Untersuchungen ergaben, dass das Blatt einige Zeit nach dem Erstdruck von 1507 entstanden sein dürfte. Möglicherweise hatten Waldseemüller und Ringmann ihr Medienpaket knapp ein Jahrzehnt nach dem Erstdruck erneut aufgelegt.

Weniger umfangreich wurde eine Karte untersucht, die die Ludwig-Maximilians-Universität im Jahr 1990 für damals zwei Millionen D-Mark gekauft hatte. Jahrzehntelang wähnte man sich im Besitz von zwei Original-Waldseemüller-Segmentkarten. Bis 2018 bei Christie’s in London ein weiteres Exemplar angeboten wurde, das an den identischen Stellen fehlerhaft war wie die in München und wie eine, die sich in der James Ford Bell Library der University of Minnesota befand. Diese Fehler waren bei späteren Reparaturarbeiten entstanden. Das ließ darauf schließen, dass zwei der Segmentkarten nach der dritten, reparierten gedruckt worden waren. Und nicht aus Waldseemüllers Zeit stammen konnten.

Die Münchner Karte wurde untersucht. Und es kam raus, dass sie zwar auf 500 Jahre altem Papier gedruckt worden war. Aber rund 400 Jahre später. Experten fanden in der Farbe Titanweiß, das erst ab 1920 industriell hergestellt wurde. Ruß, womit im Mittelalter Druckfarbe geschwärzt wurde, konnten sie dagegen auf der Münchner Karte gar nicht ausmachen. Die Fälschung musste also mittels Bromöldruck hergestellt worden sein, bei dem aus einem Fotonegativ Schritt für Schritt eine Druckvorlage angefertigt wird. Niemand konnte in Regress genommen werden, da alle damals beteiligten Vorbesitzer und Händler mittlerweile verstorben waren.

Wenn Sie nun auch gern wissen würden, wie eine Waldseemüller-Segmentkarte aussieht, müssen Sie in den Schwarzwald kommen. Das Offenburger Museum im Ritterhaus stellt so eine Globussegmentkarte aus. Sie wurde 1507 in Saint-Dié-des-Vosges – und damit höchstwahrscheinlich von Martin Waldseemüller persönlich – gedruckt. Auch dieses Exemplar wurde zufällig entdeckt, als 1993 die Bestände der Historischen Bibliothek Offenburg neu katalogisiert wurden. Dieses Offenburger Original ist weltweit das einzige, das regelmäßig öffentlich ausgestellt wird. Weil es sehr lichtempfindlich ist, wird es die Hälfte des Jahres im Dunkeln verwahrt. Dann liegt ein Faksimile an seinem Platz. Sie müssen aber nicht extra im Museum anrufen und fragen, welches Exponat turnusmäßig gerade dran ist, druff gschisse: Das Faksimile sieht so echt aus, dass nicht mal Experten es vom Original unterscheiden können.

Und wer Waldseemüllers Weltkarte jetzt sofort sehen will, begebe sich bitte ins Internet. Die Library of Congress in Washington hat 2016 zusammen mit dem Museo Galileo in Florenz die multimediale Webseite „A Land beyond the Stars“ ins Netz gestellt. Dort gibt es zahlreiche Informationen zu Vespuccis Reise sowie zu Waldseemüllers Weltkarte und ihrer Entstehungsgeschichte. Wenn man sich tief genug in die Karte hineinzoomt, kann man sogar den Schwarzwald erkennen.

Was wohl Martin Waldseemüller zu alledem gesagt hätte? Wahrscheinlich wäre ihm nicht wohl bei der Sache gewesen. Schon bald bekämpfte er selbst den Namen, den er der Neuen Welt gegeben hatte, und nannte den neuen Kontinent wieder „terra nova“ oder „terra incognita“. Das ist er für den Mann, der von der Welt nicht viel mehr gesehen hat als den Schwarzwald und Lothringen, ja auch zeitlebens geblieben.

Phänotypen

Woran man einen Schwarzwälder erkennt

Seit frühester Zeit waren Freiburg und der Schwarzwald Durch- und Zuzugsgebiet. Vielen hat es hier so gut gefallen, dass sie dageblieben sind. Im Mittelalter lockten die Welfen und die Staufer Menschen aus ganz Europa hierher. Aus wirtschaftlichen Gründen kamen später Spanier und Savoyer, aus religiösen Hugenotten, Waldenser und Österreicher und auf der Flucht vor den Franzosen Pfälzer. Während des Dreißigjährigen Kriegs schlugen sich Böhmen, Mähren, Schweden, Niederländer, Schlesier und Ungarn bis hierher durch. In dieser Zeit kam auch Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen in den Schwarzwald, der den Abenteuerlichen Simplicissimus schrieb und in Oberkirch das Gasthaus Silberner Stern eröffnete, in dem man heute noch gut und badisch essen kann. Seit der Neuzeit kommen Studenten aus dem In- und Ausland, um an der hiesigen Universität zu studieren.

Bei so vielen Zugereisten und Touristen – gibt es dann überhaupt noch original Schwarzwälder? Und wenn ja, woran erkenne ich sie?

Zuallererst daran, dass sie das Leben genießen. Freiburger sind gesellig und sitzen gern bei einem Glas Wein zusammen. Aber sie trinken nicht nur, sondern sie reden auch gern. Und viel. Freiburger sind stets ein wenig selbstverliebt und immer ein bisschen laut. Sie glauben zu wissen, wie die Welt funktioniert, und haben das starke Bedürfnis, die anderen an ihren Erkenntnissen teilhaben zu lassen. Man erklärt sich hier so gern gegenseitig das Leben, dass man, hört man zwei Freiburgern zu, manchmal nicht mit Sicherheit sagen kann, ob es sich um einen Dialog oder um zwei parallel laufende Monologe handelt. Ausführungen enden oft mit „So isches!“, „Des kannsch aber glaube!“, „Wenn ich’s dir sag!“, „Des isch klar!“ oder „Ich sag dir’s!“. Das klingt manchmal rechthaberisch, ist aber nie aufdringlich oder beleidigend.

Ich bin jedes Mal aufs Neue von der herzlichen Freundlichkeit der Schwarzwälder begeistert. Wer aus dem Südwesten stammt und in Berlin lebt, leidet dort nicht nur am schlechten Wetter, sondern auch an der beinahe pathologischen Unfreundlichkeit der Ureinwohner. Wie heißt es in der Gebrauchsanweisung für Brandenburg so treffend? „In Brandenburg ist der Kunde nicht König, sondern Kind.“ Im Schwarzwald ist der Kunde zuallererst mal Mensch. Und dann Kunde. Und zu beiden ist man freundlich, baschda.

Wenn Sie sich ein eigenes Bild von den Freiburgern machen wollen, sollten Sie am späten Samstagnachmittag in die Markthalle zwischen Grünwälderstraße und Martinsgässle gehen. Im hinteren Teil, bei den Stehtischen, zwischen Studenten und Professoren, Touristen und Zugereisten, kann man sie sehen und hören. Ein anderer guter Ort ist die Gaststätte Zum Kranz in der Herrenstraße an einem Sonntagabend. Oder das Stadion des Sport-Club Freiburg. Dort treffen sich alle: Zugezogene und Einheimische, Alte und Junge.

Alle wollen den Sport-Club spielen sehen, viele eine Stadionwurst essen. Einen der Wurststände betreibt Chico, der früher auch sehr lustige Kolumnen für das Stadionheft geschrieben hat und die Szenekneipe Swamp in der Talstraße betreibt, vis-à-vis von der Brauerei Ganter. Ich dachte lange, Chico sei waschechter Freiburger, vom Aussehen, den Gesten, seiner Körperbewegung und vor allem wegen seines astreinen alemannischen Dialekts. Dabei heißt er eigentlich Carmelo Policicchio und hat kalabrische Wurzeln. Sell könne Se mir glaube.

Von der Offenheit und Herzlichkeit der Menschen in der Rheinebene profitieren regelmäßig Studenten der Fachhochschule Offenburg. Dort kümmern sich einheimische Senioren um Mexikaner, Bangladeschis, Chinesen oder Iraner. Sie helfen bei Problemen im Studium und im Alltag und bringen ihnen unsere (die alemannische?) Kultur und Sprache näher. Man geht gemeinsam ins Theater und besucht Konzerte und Sehenswürdigkeiten. Die Studenten schwärmen von der Herzlichkeit der ehrenamtlichen Unterstützer, und den Senioren macht es Spaß, mit den jungen Leuten zusammen zu sein. Das sei wie ein Jungbrunnen. Eine klassische Win-win-Situation also.

Die Geselligkeit und die Freude am Gespräch, die die Badener ausmachen, werden spürbar weniger, je weiter Sie in den Schwarzwald vordringen. Die Menschen hier oben sind nicht unfreundlich. Aber gegenüber Fremden auch nicht gerade offen. Eher haftet ihnen eine konservative Wortkargheit an. Jahrhundertelang hat ihnen die Natur so viel abverlangt, haben sie so viel schaffen müssen, dass nur wenig Zeit zum Sprechen blieb. Sie können heute noch entlegene Dorfgasthäuser betreten, in denen sich ein mit zehn oder fünfzehn Männern voll besetzter Stammtisch darin gefällt, gemeinsam zu schweigen. Das werden Sie in Freiburg, Offenburg oder Karlsruhe niemals erleben. Vielleicht liegt es an den dunklen Wäldern, dass die Menschen hier oben nicht so gern reden, wie bei den Finnen oder Norwegern, denen ja auch eine gewisse Wortkargheit nachgesagt wird.

Nehmen Sie es nicht persönlich, wenn ein Hochschwarzwälder kurz angebunden ist. Die Menschen sind hier einfach so. Ich war schon auf Hochzeiten eingeladen, wo die Schwiegerväter den ganzen Abend zusammensaßen und keine zehn Sätze miteinander wechselten. Woran sich keiner von beiden störte. Ein Tourist fuhr mal an einer Tankstelle in Lenzkirch vor, um vollzutanken. Der Tankwart, der immer einen grauen Mantel und eine blaue Schiebermütze trug, kam an die Zapfsäule und schraubte den Tankdeckel auf. Irgendwas schien dem Touristen nicht zu behagen – war es der alte Mann oder der Hof, auf dem nicht wenig Schrott herumlag –, er sah sich um und wollte wissen, wie viel Oktan denn das Benzin habe. Der alte Tankwart zuckte nur mit den Schultern. „Sell isch mir glich“, sagte er, tankte den Wagen voll und beachtete den Kunden nicht weiter.

Auch meine Mutter, die als junge Frau in den Hochschwarzwald zog, hat oft erzählt, wie schwer es in den ersten Jahren war, Kontakt zu knüpfen. Im Grunde haben die einheimischen Frauen sie komplett ignoriert. So schlimm ist es heute natürlich nicht mehr.

Hier oben trinkt man auch eher Bier als Wein. Und einmal im Jahr, an Fasnet, lassen selbst die Schwarzwälder die Sau raus, dann aber richtig. Die pietistischen Protestanten im Nordschwarzwald bringen allerdings nicht mal das fertig.

In Das kalte Herz lässt sich der Kohlenmunk-Peter aus Habgier mit zwei Waldgeistern, dem Glasmännlein und dem Holländer-Michel, ein. Das schönste Märchen Wilhelm Hauffs ist genauso schaurig-schön, dunkel und verschlungen, wie man sich den Schwarzwald vor 200 Jahren vorstellt. Darin beschreibt er detailliert den Schwarzwälder Phänotyp: „Sie sind größer als gewöhnliche Menschen, breitschultrig, von starken Gliedern, und es ist, als ob der stärkende Duft, der morgens durch die Tannen strömt, ihnen von Jugend auf einen freieren Atem, ein klareres Auge und einen festeren, wenn auch raueren Mut als den Bewohnern der Stromtäler und Ebenen gegeben hätte … Am schönsten kleiden sich die Bewohner des badenschen Schwarzwalds; die Männer lassen den Bart wachsen, wie er von Natur dem Mann ums Kinn gegeben ist; ihre schwarzen Wämser, ihre ungeheuren, eng gefalteten Pluderhosen, ihre roten Strümpfe und die spitzen Hüte, von einer weiten Scheibe umgeben, verleihen ihnen etwas Fremdartiges, aber etwas Ernstes, Ehrwürdiges.“

Diesen Urtyp werden Sie heute nicht mehr antreffen. Abgesehen davon, dass, wer sich heute so kleidet, auf direktem Wege in Emmendingen landen würde. Dort steht das psychiatrische Krankenhaus für die gesamte Region Süd- und Mittelbaden. Es wird stets angeführt, wenn jemand aus der Reihe fällt, „so, wie der rumlauft, kummt er beschdimmt vu Emmedinge“, und ist Teil des regionalen Erziehungsprogramms: „Wenn de so wittermachsch, kummsch uff Emmedinge!“ Jemand, der nicht der Allerhellste ist, ohne deswegen gleich nach Emmendingen zu müssen, wird auch Chrischtkindle genannt. Im Gegensatz dazu heißt einer, der besonders clever ist, Käpsele.

Auch im Schwarzwald vermengte man sich. Die zahlreichen mittelständischen feinmechanischen Betriebe im Mittel- und Südschwarzwald haben Menschen aus allen Gegenden Deutschlands hergelockt. Die Gemeinden im Nordschwarzwald wuchsen, als nach dem Weltkrieg Bosch, Benz und andere Großbetriebe Württembergs expandierten. Auch der eine oder andere Urlaubsflirt entwickelte sich zu einer mehrköpfigen Familie. Und als nach der Wende die Menschen aus den neuen Bundesländern kamen, um sich den Schwarzwald anzusehen, hat es vielen von ihnen so gut gefallen, dass sie gleich dageblieben sind. Wahrscheinlich lag das in dem Fall aber vor allem daran, dass es hier im Gegensatz zu daheim Arbeitsplätze gab. Besonders in Museen, der Gastronomie und sogar am Tresen von Touristeninfos kann man den sächsischen und thüringischen Zungenschlag hören, und auch unter den Verkäufern des Freiburger Münstermarkts gehören rumänische, russische, polnische Stimmen längst dazu.

Trotz aller Vermengung gibt es noch die typischen Schwarzwälder, denen man ihre Herkunft auch ansieht. Kräftiger sind ihre Körper, die Rücken breiter und die Gesichter gröber und rotwangiger. Das gilt für Männer genauso wie für Frauen. In der dritten Strophe des Badnerlieds heißt es, dass man ein Badner sein möchte, weil im Schwarzwald so schöne Mädchen wachsen. Aber wegen der ebenso parteiischen wie ungeklärten Autorenschaft kann diese Quelle nicht als objektiv herangezogen werden. Und das Zitat des Reiseschriftstellers Carl Gottlob Küttner ist zu alt. 1778 schrieb der: „Was das weibliche Geschlecht betrifft, so habe ich nie unter dem Landvolk und den niedrigen Klassen Figuren gesehen, die den Griechischen so nahe kommen, als manche aus dem Markgräflerland.“

Nicht, dass ich missverstanden werde. Schwarzwälderinnen können sehr hübsch sein. Thomas Schneider, der Masseur aus meinem Heimatdorf, sagte einst: „Die schönsten Rosen blühen im Verborgenen.“ Ich war zehn Jahre alt und hatte mit Mädchen noch nichts am Hut. Schneider schon. Er war mehr als doppelt so alt wie ich und ein Wieberschmecker, in der ganzen Gegend als Filou bekannt. Wir standen am Rand des Fußballplatzes in meinem kleinen Heimatdorf und schauten uns ein Spiel an, als Schneider diese Weisheit zum Besten gab. Er interessierte sich nicht für das Spiel, sondern ausschließlich für die mitgereisten Frauen der gegnerischen Mannschaft, die auf der anderen Seite standen. Als die Spieler in der Halbzeitpause in der Umkleidekabine verschwanden, zwinkerte Schneider mir zu und ging rüber, um sein Glück zu versuchen.

Eine amerikanische Austauschstudentin hatte einen etwas anderen Eindruck von den Schwarzwäldern. In einem Café auf dem Freiburger Münsterplatz saß sie am Nebentisch, und ich erlaubte mir, sie und ihre Freundin ein wenig zu belauschen: „Well, you know, German men don’t look good. But I get along with them very well.“

Optisch mögen die Schwarzwälder vielleicht nicht jeden beeindrucken. Aber ihre Herzlichkeit und Gemütlichkeit sind einmalig. Real German Freundlichkeit eben.

Die Beschreibung eines anderen Schwarzwälder Phänotyps liest sich so: „Kleinwüchsig, kombinierter Milch-Fleisch-Typ, sehr edel, ausdrucksvoller Kopf mit lyraförmigem Horn und lebendigem Augenspiel, sehr feingliedrig, lange Mittelhand, etwas abgedachtes Becken und erhöhter Schwanzansatz, harte Klauen, nicht zu großes, aber drüsiges Euter. Farbe: hellrot bis dunkel gedeckt, gescheckt oder gesprenkelt, Kopf weiß, häufiger Augflecken.“ Sie haben natürlich längst bemerkt, dass die Rede nicht von einer Frau, sondern von einer Kuh ist. Die zitierte Beschreibung stammt vom Förderverein Hinterwäldervieh e. V., der sich um den Erhalt und die Förderung des Hinterwälder-Fleckschlags kümmert. Dieses viehische Original, das im Hochschwarzwald zu Hause ist, ist vom Aussterben bedroht. Dabei ist das kleinste Rind Mitteleuropas mit seinen kurzen Beinen und seinem ebenso anspruchslosen wie robusten Wesen wie geschaffen für die steilen Hanglagen und die langen Winter, die hier vorherrschen können.

Die meisten Bauern in meinem Heimatdorf hatten Hinterwälder. Als Kind wurde ich immer zu Bauer Schurt geschickt, um Milch zu holen. Ich gang in d’ Milch, hieß das. Mit der Blechkanne gingen wir auch in die Blaubeeren und in die Pilze. Ich habe sie oft im Kreis gedreht und die Fliehkräfte bestaunt. Die Milch blieb in der Kanne, selbst wenn die Öffnung nach unten zeigte! Die leere Kanne warf ich auch gern in die Luft und fing sie wieder auf. Je höher, desto besser. Wenn ich sie verfehlte, landete sie mit einem Scheppern auf der Straße und zog sich Beulen und Dellen zu. Frau Schurt war eine patente Landwirtin, die die Kanne mit einem Hammer zurechtschlug, wenn die nicht mehr richtig stehen wollte.

Unter sinkender Population leiden noch zwei weitere Tierarten, die sich den klimatischen und geologischen Bedingungen des Schwarzwalds perfekt angepasst haben: die Vorderwälder Kuh, die etwas größer als die Hinterwälder ist und wesentlich mehr Milch gibt, sowie das Schwarzwälder Kaltblut, ein Pferd, das auch Schwarzwälder Fuchs oder St. Märgener heißt. Früher kamen die Füchse auf dem Feld, im Wald und als Zugtier für Kutschen zum Einsatz. Aber durch die Motorisierung wurden sie immer weiter zurückgedrängt. Heute sind sie fast nur noch für touristische Kutschfahrten eingespannt.

Ökonomische Gründe haben auch für den Schwund an Vorder- und Hinterwäldern gesorgt. Die Schwarzwälder Kuh kann zwar gut im steilen Hang gehen. Aber eine schwarz gefleckte Holstein-Friesian gibt viel mehr Milch als ihre braun-weißen Artgenossinnen, weswegen in den letzten Jahrzehnten viele Bauern auf diese leistungsfähigere Rasse umgestellt haben.

Im Zoologischen Garten in Berlin lebt eine Hinterwälder Kuhfamilie. Im Schwarzwald selbst stehen rund 10 000 Vorder- und Hinterwälder auf Wiesen und Weidebergen herum. Sie fressen nicht nur Gras, sondern auch Sträucher und holzartige Teile und schützen die Landschaft so vor der Verwaldung. Das ist in der Tat wichtig, denn würde man ihn lassen, würde der Wald die freigelegten Wiesen und Felder in wenigen Jahrzehnten wieder komplett bewachsen. Allein in den letzten 25 Jahren hat der Wald des Schwarzwalds um 4000 Hektar zugenommen (während die Felder, Wiesen und andere Nutzflächen um 25 000 Hektar abgenommen haben). Vor allem schwer erreichbare Hänge werden aufgegeben, weil ihre Bewirtschaftung sich für die Klein- und Nebenerwerbsbauern nicht mehr rentiert.

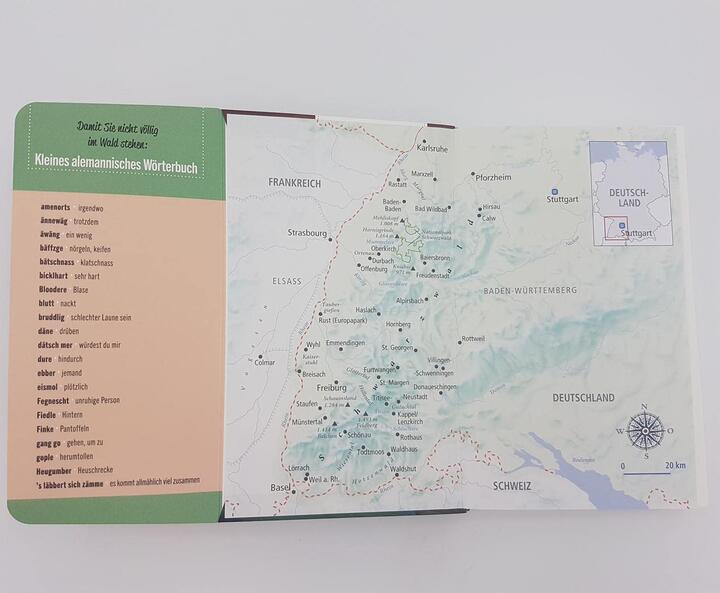

Nummelangsamnummenedhuddele

Die Sprache des Schwarzwalds

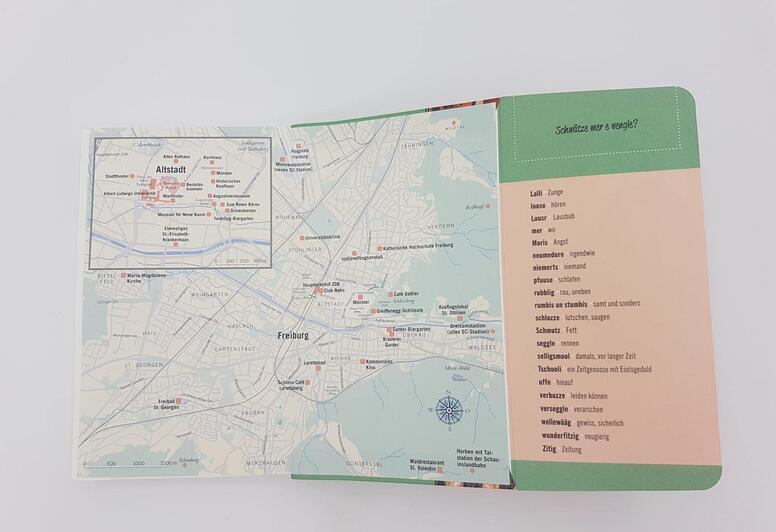

Touristen bringen gern Worte und Begriffe, die sie während ihres Aufenthalts aufschnappen ins Gespräch mit Einheimischen ein. Das macht Spaß, führt manchmal zu Irritationen, signalisiert aber immer Aufgeschlossenheit und Sympathie gegenüber dem Gastland und seinen Bewohnern. Wer dieses Verhalten im Schwarzwald anwenden möchte, sollte auf das eine oder andere Missverständnis gefasst sein.

Wenn Sie sich etwa auf einem Bauernmarkt in Achern oder Kehl mit Kartoffeln eindecken wollen und Ihre Bestellung so aufgeben, wie Sie es zuvor in Herrischried gelernt haben, verzweifeln Sie nicht, wenn man Sie nicht versteht. Als Sättigungsbeilage Nummer eins hat sich die Kartoffel natürlich auch im Schwarzwald durchgesetzt. Nicht aber ein einheitlicher Name dafür. Während man in Herrischried Herdöpfel sagt, sagt man in Kehl Grumbeere und in Achern Erdnuss. Wer Weihnachtsplätzchen will, muss in Lörrach Zuckerbrötli, in Karlsruhe Bredle, im Markgräflerland Springerli und in Herrischried Gutseli kaufen. Guetseli sagt man in Lörrach zu Marmelade, am Bodensee sagt man Iigmachts, im Hochschwarzwald Mues und in Karlsruhe Schleck.

Das ist kein babylonisches Sprachgewirr, sondern die Sprache des Schwarzwalds. Die wird sprachwissenschaftlich Alemannisch genannt – auch wenn die meisten Einheimischen sie schlicht Schwarzwälderisch nennen –, aber ein einheitliches phonetisches Lautbild, das dieser Name suggeriert, existiert nicht. Die Gelehrten sind sich uneins, ob das Alemannische „nur“ ein Dialekt oder eine eigenständige Sprache ist. Betrachtet man Hochdeutsch als National- oder Amtssprache mit einheitlicher Orthografie und Grammatik, ist das Alemannische ein Dialekt. Wenn die Sprache aber ein Regelwerk ist, das der mündlichen Verständigung dient, wäre Alemannisch eine eigene Sprache, denn es hat eine eigene Syntax, Wort- und Lautbildung.

Der 21.2. ist der Internationale Tag der Muttersprache. Damit feiert die UNESCO die Vielfalt unserer Sprachen und weist darauf hin, dass die Hälfte aller Sprachen vom Aussterben bedroht ist. Alemannisch dürfte nicht dazugehören. Etwa zehn Millionen Menschen sprechen Alemannisch, für manche von ihnen hat die alemannische Sprache beinahe was Erotisches. Nicht zwingend für Christian Streich, den Trainer des Sport-Club Freiburg: „Ich hab mir noch kei Verbindung zwische dene beide Worte hergstellt, Alemannisch und erotisch. Aber ich hab mir au noch kei Verbindung hergstellt zwische Standarddeutsch und Alemannisch.“

Nicht jeder Alemanne ist sprachwissenschaftlich sattelfest. So behaupten viele, sie würden Badisch sprechen. Vor allem im Nordschwarzwald, in Karlsruhe, Offenburg und im restlichen Baden, das bis hinter Heidelberg reicht. Auch wenn das dem ein oder anderen Vollblut-Badener aus dem Norden wehtun wird: Das politische und historische Baden hat vieles hervorgebracht, aber keine eigene Sprache. Auch wenn es ein Badisches Wörterbuch gibt, das Ende des 19. Jahrhunderts von Freiburger Linguisten, Volkskundlern und Mundartforschern initiiert wurde (und das immer noch nicht abgeschlossen ist). Dabei handelt es sich um ein wissenschaftliches Großraumwörterbuch, das die Wörter versammelt, die im damaligen Großherzogtum Baden gesprochen beziehungsweise gschwätzt werden. Was viele für Badisch halten, ist in Wahrheit entweder Alemannisch oder Fränkisch. Die Grenze zwischen den beiden Sprachfamilien verläuft etwa auf der Höhe von Rastatt.

In jedem Dorf und jedem Tal wird eine andere Variante dieser so einfachen und doch so komplizierten Sprache gesprochen. Christian Streich stammt direkt von der Schweizer Grenze. Der Trainer des SC Freiburg sagt, dass er viele Wörter aus seinem Sprachschatz streichen musste, weil die im sechzig Kilometer entfernten Freiburg niemand mehr verstand. Alemannisch schwätze er, weil er das, was er sagen will, auf Hochdeutsch nicht so präzise ausdrücken könne.

Dazu passt, was ein Bekannter mal erlebt hat. Der zog als junger Mann mit einer amateurhaften Kabarettgruppe durch die Republik und spielte eines Tages in Dresden. Vor zwei zahlenden Gästen. Die Truppe legte los, brachte Sketche und riss Witze, aber das Publikum verzog keine Miene. Sosehr sie sich auch abmühten, kein einziger Gag zündete. Irgendwann fragten sie von der Bühne herunter: „Verschdanded Ihr uns überhaupt?“ Die Gäste schüttelten den Kopf. An dieser Stelle brachen die Komiker ihr Programm ab und gaben den Zuschauern das Eintrittsgeld zurück. Die zeigten ihnen im Gegenzug ihre Stadt.

Meistens verstehen sich die Schwarzwälder untereinander, und entsprechend weiß man auch in Breisach, was Sie meinen, wenn Sie wie in Löffingen Sonnenwirbel sagen, obwohl Sie Löwenzahn meinen, auch wenn man dort Seichblueme sagt und Sunnewirbili genauso gut Feldsalat bedeuten kann. Auch mit so sprechenden Namen wie Rossblueme, Saustock, Brunzblueme und Bettseiche, die die guten Futtereigenschaften und die harntreibende Wirkung des Löwenzahns verraten, kommen Sie überall durch. Do isch ebber, der will ebbes uff Alemannisch sage. Die Schwarzwälder lieben ihren Dialekt, besonders wenn sie guter Laune sind. Sie unterhalten sich ganz selbstverständlich in ihrer Mundart, und das nicht nur auf Volksfesten und Narrensitzungen. Mittlerweile hat sogar der SC Freiburg einen alemannischen Onlineshop. Dort gibt es Trikots für Kerli und Maidli statt für Männer und Frauen und frisch Iitroffenes statt Neuheiten. Alemannisch ist in. Das war nicht immer so.

Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte das Alemannische keinen guten Ruf, da es von den Nationalsozialisten zur „Blut und Boden“-Sprache stilisiert worden war. Außerdem wollte in dieser fortschrittsgläubigen Zeit niemand durch eine hinterwäldlerische Sprache in den Verdacht geraten, rückständig zu sein. In den Sechzigern gründeten ein paar Mundartdichter zwecks Pflege und Erhaltung des Alemannischen und zur Befreiung von seinem schlechten politischen Ruf die Muettersproch-Gsellschaft. 1975 verkaufte man erstmals Aufkleber. Die schlugen ein wie eine Bombe. Die Leute rannten der Gsellschaft die Bude ein, die sicherheitshalber mit Ständen auf die Straße ging, an denen sie Kleberli und Bücher verkaufte und neue Mitglieder warb. 3700 sind es heute, die in verschiedenen Regionalgruppen zusammengeschlossen sind. Die ganz große Zeit der Uffbäpper (oder Bäpper) ist wohl vorbei, aber auf so mancher Haustür bappt der blaue Kreis noch, der darauf hinweist, dass die Bewohner Alemannisch verstehen. Weil diese Sprache so uneinheitlich ist, gibt es zwei Varianten: Bi uns cha me au alemannisch schwätze und Bi uns kammer au alemannisch schwätze. (Der lange gelbe Streifen Nummelangsamnummenedhuddele scheint hingegen verschwunden zu sein, der die gemütliche Art der Badener zum Ausdruck brachte: „Immer schön langsam, nur nicht drängeln“.) Das verweist auf ein Problem: Wie schreibt man in einer Sprache, die so uneinheitlich ist wie das Alemannische? Meistens so, wie einem d’ Gosch gwachse isch. Beziehungsweise ’s Muul. Oder d’ Schnurre oder d’ Klapp.

Ein römischer Schreiber notierte im dritten Jahrhundert, die Alemannen seien „zusammengespülte und vermengte Menschen“. Diese gingen aus den verschiedensten germanischen Stämmen hervor, die nach und nach in den Schwarzwald eingedrungen waren und sich hier niedergelassen hatten. All diese Männer – alle Mannen – und Frauen fanden erst hier zu einem neuen Stamm zusammen. Es gab also keine Alemannen, die diese Gegend eroberten, wie irrtümlich immer wieder geschrieben wird.

Ähnlich entwickelte sich die alemannische Sprache erst im Lauf der Jahrhunderte. Beziehungsweise sie entwickelte sich nicht, denn als das Mittelalter zu Ende ging und ein Sprachwandel des Deutschen einsetzte, blieb das Alemannische davon weitgehend verschont. Einwandernde germanische Sprachen vermengten sich mit romanischen und keltischen Ursprüngen und ein paar italienischen und französischen Einflüssen, das war’s. So ist das Alemannische heute dem Mittelhochdeutschen oft näher als dem Neuhochdeutschen. Vor allem in den höhergelegenen Schwarzwaldtälern. In Freiburg und der Rheinebene, wo häufig Händler und Handwerksgesellen durchzogen, brachten diese auch ihre Sprache mit. In den Schwarzwald drang ja kaum jemand vor.

Der Schwarzwald könnte heute, da alles zurück zum Ursprünglichen und Authentischen will, also durchaus mit seiner urigen Sprache werben: »Machen Sie Urlaub im Schwarzwald, der neuhochdeutschen Firlefanz wie Monophtongierungen und Diphtongierungen nicht nötig hat: Wii statt Wein, Wuet statt Wut und pfiife statt pfeifen. Erholen Sie sich fernab moderner Vokaldehnungen, und sagen Sie sagge statt sagen, wegge statt wegen und gugge statt gucken. Verzichten Sie auf K-Verschiebungen, Chind statt Kind, chaasch statt kannst und chalt statt kalt. Verzichten Sie auf das Imperfekt, kein sagte, gab, traf und war, dafür i han gsait, i han gä, i han troffe, i bin gsi. Benutzen Sie Diminutive, so viele Sie wollen: Hüüsli, Märli, Kätzli, Hösle. Freuen Sie sich darauf, st und sp nicht nur am Wortanfang als scht und schp zu sprechen – also Schpeck und Schtein –, sondern auch im Wort: Schweschter, Kaschper, Kaschte. Benutzen Sie eine ganze Woche lang, also von Mändig, Zischdig, Mittwoch, Dunnschdig, Frittig, Samschdig bis Sunndig, Begriffe, die sonst keiner kennt: losen für hören, Hag für Zaun, Schmutz für Fett, Rane für Rote Bete, Giggl für Hahn, Brägeli für Bratkartoffeln, wunderfitzig für neugierig, Dubel für Depp, selligsmool für damals, Stigge für Treppe, schlozze für lutschen, Pfnüsel für Schnupfen, Häs für Kleidung, Weckle für Brötchen und lupfen für heben.

Und sagen Sie Schwäbisch, wenn Sie Deutsch meinen. Dieser Sonderfall muss erklärt werden. Die Schweizer und die Elsässer benutzen dieses Synonym heute noch. In der Schweiz wird ebenfalls Alemannisch gesprochen. Deswegen haben die Schwarzwälder auch keine Schwierigkeiten, Schweizer Radio- und Fernsehsendungen zu verstehen. Die Sprachwissenschaft nennt das Alemannisch der Eidgenossen Höchstalemannisch, sie selbst bezeichnen es als Schwyzerdütsch. Die Elsässer nennen ihre Sprache Elsässisch und die Augsburger Augsburgisch. Dort wird Alemannisch gesprochen, genauso wie in Bayerisch-Schwaben, Liechtenstein, Vorarlberg und im Aostatal. Streng genommen ist das Schwäbische auch eine Variante des alemannischen Dialekts, im Gegensatz zum Hochalemannischen aber stark vom Fränkischen beeinflusst. So heißt das Rombachtal in seinem schwäbischen Teil Rohnbachtal, und die Calwer nennen ihre Heimatstadt Calb und sich selbst Calber.

Aus Calw stammt mein Freund Matthias. Als er vor vielen Jahren in unsere Klasse in Freiburg kam und behauptete, er sei Schwarzwälder, haben wir ihn ausgelacht. „Im Schwarzwald schwätzt mer doch kei Schwäbisch“, sagten wir. Wir wussten es nicht besser. Die Sprachgrenze verläuft etwa entlang der Murg. Alemannisch ist die Sprache des südwestlichen Baden-Württembergs von Karlsruhe über Lörrach bis zum westlichen Bodensee, umfasst also ziemlich genau das Gebiet des Schwarzwalds.

Die Bezeichnung „Alemannisch“ gibt es erst seit rund 200 Jahren. 1803 veröffentlichte Johann Peter Hebel erstmals seine Alemannischen Gedichte. Hebel wurde 1760 in Basel geboren, verbrachte seine Kindheit in Hausen im Wiesental (willsch schmuuse, goosch uff Huuse) und verfasste viele seiner Gedichte und Geschichten in mundartlicher Schriftform. Hebel war auch Pfarrer, und so wohnt den meisten seiner Kalendergeschichten, die heute noch verlegt werden, ein moralisch-aufklärender Gedanke inne und manchmal auch etwas sehr Tröstlich-Erbauliches:

Und wenn de amme Chrüzweg stohsch

und nümme weisch, wo’s ane goht

halt still, un frog di Gwisse z’erscht,

’s cha dütsch, gottlob, und folg si’m Rot.

Für Martin Heidegger war Hebels Schriftsprache die „einfachste, hellste, zugleich bezauberndste und besinnlichste, die je geschrieben wurde“. Dem Philosophen, der an der Freiburger Universität einen Lehrstuhl inne- und in Todtnauberg ein Häuschen hatte, war ein gewisser Hang zur Verklärung stets zu eigen. In den frühen Romanen Arnold Stadlers kann man sehr schön nachlesen, wie Heidegger regelmäßig die Bauern in der Umgebung besuchte, immer auf der Suche nach Worten, in denen sich das wahre und wahrhafte Leben widerspiegelte.

Auch Ernst Bloch fand, das Alemannische sei eine Sprache, „die nach Bauernbrot und Landluft schmeckt“. Apropos Bauernbrot: In Achern heißt der Brotanschnitt Knerbel, in Offenburg Kniisli und in Schiltach Miisli. In Freiburg sagt man Kneisli, in Emmendingen Knäuser und in Lörrach Chropf, im Hotzenwald Chnüsli, in Waldshut Enkel, in Furtwangen Zipfel und am Bodensee Mündli.

Diese Sprache ist so variantenreich und so schön, man könnte glatt eine Gänsehaut kriegen. Do kaasch e Hutt kriege, gopferdamminomol.

Ein zeitgenössischer alemannischer Autor ist Harald Hurst aus Karlsruhe. Er ist ein Lebenskünstler und Bonvivant, ein Menschenkenner und Original. In seinen Gedichten und Geschichten schreibt er über Erlebnisse und menschliche Verhaltensweisen. Er trägt seine Texte auch gern vor. Mal liest er im Biergarten und mal vor Tausenden auf einem Open-Air-Fest. Eine Hurst-Lesung sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Hurst ist ein lässiger Entertainer und ausgewiesener Experte seiner Heimat:

Heimat

Heimat isch dort

wo aim d’ Leut

so gut verstehn

dass mer manchmol

scho beim Schwätze merkt

’s wär besser g’wese

mer hätt’s Maul g’halte

Aus Karlsruhe kommen auch die Badischen Neuesten Nachrichten. Als die größte lokale Tageszeitung 2020 ihre Leser nach ihren badischen Lieblingswörtern befragte, landete unangefochten auf Platz 1: Alla. Ein Wort, das Sie in Südbaden nicht hören werden. Alla heißt laut Badischem Wörterbuch „Auf jetzt, los geht’s“. Aber auch „also“, das bei der Verabschiedung verwendet wird, alla, mach’s gut. Ein badischer Moslem kann im Zwiegespräch mit Gott also problemlos Alla, Allah sagen. Auf den folgenden Plätzen landete Babbedeggl für Pappkarton und Führerschein, der Muggebatscher für die Fliegenklatsche und der Muggeseggel, was eine „winzige Kleinigkeit“ ist.

Der Wald hat’s gegeben, der Wald hat’s genommen

Wie der Schwarzwald zu dem wurde, was er ist

Die Schwarzwälderinnen und Schwarzwälder sind ohne den Schwarzwald gar nicht denkbar. Seit Hunderten von Jahren leben sie von und mit und in ihm. Er gibt ihnen zu essen und trinken, er spendet Schutz bei Regen und Unwetter und zu starker Sonne, er gibt ihnen das Holz, das sie zum Heizen und Bauen brauchen. Und der Wald? Steht still und schweiget. Dabei hätte er sehr wohl Grund, sich zu beschweren, denn seine Bewohner haben ihm in den letzten fünf Jahrhunderten ganz schön zugesetzt.

Als die Römer vor 2000 Jahren rheinaufwärts zogen, gab es hier noch keine sanften Hügel, Wiesen und Weideflächen, sondern nur eine einzige große zusammenhängende Waldfläche. Diese nannten sie silva negra, dunkler Wald. Wären sie schon vor 10 000 Jahren gekommen, hätten sie sich einen anderen Namen ausdenken müssen. Zur Würmeiszeit, der sogenannten Kleinen Eiszeit, war der Schwarzwald noch so stark vergletschert, dass hier höchstens ein paar magere Büsche und Sträucher wuchsen.

Für eine Landschaft, die vor 60 Millionen Jahren entstand, sind 8000 Jahre natürlich ein Klacks, entwicklungsgeschichtlich gesehen. So lange ist es mittlerweile her, dass sich die Erde hier im größeren Stil aufbäumte und Buntsandstein, Gneis, Granit und andere Gesteinsarten ineinanderschob. 35 Millionen Jahre später senkte sie sich in der Mitte, wo heute der Rhein fließt, wieder ab. Links und rechts davon blieb alles, wie es war, und der Schwarzwald und die Vogesen entstanden.

Die Vogesen kann man an schönen Tagen von den Westhängen des Schwarzwalds und sogar von Freiburg aus sehen. Sie sind dafür verantwortlich, dass es im Mittel- und im Nordschwarzwald sehr viel häufiger regnet als im Süden und man vom lang anhaltenden Regen bätschnass werden kann. Die feuchten Westwinde vom Atlantik bleiben an ihnen hängen und regnen sich dort aus, während sie weiter nördlich ungehindert vordringen können.

Als es vor 10 000 Jahren langsam wärmer wurde, bildeten sich die Gletscher zurück, das schmelzende Wasser floss talabwärts und höhlte die Felsen aus. So entstanden Karseen wie der Mummelsee, der Glaswaldsee und der Schwarze See, auch die Hochmoore wie Kaltenbronn und Wildsee stammen aus dieser Zeit. Vor 3000 Jahren wanderten Birken und Kiefern ein, gefolgt von den ersten Nadelbäumen. Unter deren Federführung entstanden dann die Wälder, die nach und nach die ganze Gegend vereinnahmten.

Jahrhundertelang interessierte sich keine Menschenseele für den Schwarzwald. Er war eine große zusammenhängende Waldfläche, so dunkel und undurchdringlich, dass die Römer ihn mieden wie die Pest. Außer einigen Thermalbädern, die als Erholungsanlagen für Soldaten dienten, gründeten sie ihre Siedlungen in der Ebene. So entstand im zweiten Jahrhundert Portus, das heutige Pforzheim.

Ich würde gerne behaupten, dass die Alemannen keine solchen Angsthasen waren. Das stimmt aber leider nicht. Auch ihnen war der Wald zu groß, zu dunkel und zu unheimlich. Aus heutiger Sicht lacht man darüber. Aber wenn man mal ein, zwei Tage lang auf kurvigen Straßen durch Wälder, Berge und tiefe Täler unterwegs ist, die wenig Sonne abbekommen, kann einem schon mulmig werden. Da ist man froh, wenn man endlich wieder unten in der friedlichen Ebene ist. Wenn man sich dann noch klarmacht, dass es vor ein paar Hundert Jahren keine Straßen und Zugstrecken gab, keine Felder, Wiesen und Matten, kann man verstehen, dass die Menschen sich nicht hierher trauten. Der Schwarzwald war ein Dschungel, ein dicht bewachsener, undurchdringlicher Urwald.

Nur ein paar vereinzelte Missionare, die aus Irland und Schottland gekommen waren, um die Schwarzwälder zu christianisieren, wagten sich hinein. Diese Mönche lebten als Eremiten oder gründeten Klöster. Deswegen haben so viele Orte ein Sankt im Namen: St. Märgen, St. Blasien oder St. Ulrich.

Im Mittelalter begann sich das Verhältnis der Schwarzwälder zur Natur grundlegend zu ändern. Nun wagten sie sich in den Wald hinein. Weil sie im „hölzernen Zeitalter“ viele Alltagsgegenstände wie Möbel, Eimer, Knöpfe und Besteck aus Holz herstellten. Weil sie nicht mehr an Geister glaubten. Vor allem aber, weil sie Bodenschätze entdeckt hatten. In Haslach Erz und am Schauinsland Silber.

Diese Minen sind längst versiegt. Einige kann man heute besichtigen. Elf Besucherbergwerke gibt es, von der Grube Frischglück in Neuenbürg bei Pforzheim über die Grube Wenzel in Oberwolfach bis zum Hoffnungsstollen in Todtmoos. Das kann im Sommer, wenn das Thermometer über dreißig Grad anzeigt, eine angenehme Abkühlung schaffen. In manchen Stollen wird es nie wärmer als acht Grad. Warme Kleidung wird empfohlen. Helme und Stirnlampen werden gestellt, was bei Kindern sehr gut ankommt.

So richtig Schwung brachte freilich erst die Industrialisierung. Die fand zwar unten in der Ebene statt, war aber auf einen Rohstoff angewiesen, den es hier oben in Hülle und Fülle gab: Holz. Holz wurde überall eingesetzt. Es war Heizmaterial, der Bergbau brauchte es, um die Stollen abzustützen und das Erz zur Verkoksung zu erhitzen, der Schiffsbau war darauf angewiesen. Nachdem Amerika entdeckt und der Seeweg nach Indien gefunden worden war, schickten die Handelshäuser immer mehr und immer größere Schiffe an immer entlegenere Punkte der Welt, um die dortigen Reichtümer zurück nach Europa zu bringen. Dafür brauchten sie immer größere und kräftigere Baumstämme. Sie fanden sie im Schwarzwald. Die größten und mächtigsten Tannen wurden Holländer genannt. Weil sie die Mastbäume auf den Schiffen der holländischen Handelsflotte wurden. Und immer mehr Menschen zogen in die prosperierenden Städte, es mussten Lagerhallen, Fabriken, Silos und immer mehr Wohnhäuser errichtet werden. Ein Holländer musste 18 bis 33 Meter lang sein und am dünnen Ende einen halben Meter dick. Man sagt, Amsterdam sei auf Schwarzwälder Tannen gebaut.

Die Waldbauern fällten die dicken Stämme und zogen sie mit Ochsen und Pferden an die Ufer der Murg und der Enz, zwei schmale Flüsschen im Nordschwarzwald. Dort wurden sie von den Flößern zu Flößen „eingewälzt“, also zusammengebunden. Diese Flöße waren bis zu vier Meter breit und bis zu 280 Meter lang und im Gegensatz zu den großen Flößen auf dem Rhein in sich gelenkig. Sie wurden mit allem beladen, was aus Holz gemacht wurde, wie ein schwimmender Amazon-Lieferwagen: mit Klötzen, Balken, Brettern, Dielen, Bohlen, Pfählen, Hopfenstangen. Aber auch Radspeichen, Stielen oder Schindeln.

Geflößt wurde im Frühjahr, wenn die Flüsse wegen der Schneeschmelze genügend Wasser führten. Dafür mussten die Schiffer die Flüsse von Steinen und Unrat befreien, die Ufer befestigen und ausgeklügelte Stau- und Wehrsysteme anlegen, um den Wasserlauf und -stand steuern zu können. Wenn alles klappte, konnten die Flöße bei geöffneter Schleuse auf einer künstlichen Welle treiben. Flößer waren raue Gesellen, trinkfest und derb. Der fluecht wie ein Flaizer, sagte man.

Viele Städte wurden auf diese Weise mit Brennholz versorgt. Freiburg über die Dreisam, Basel über Wiese und Wutach, Straßburg über die Kinzig. Wo es keine Flüsse gab, wurden künstliche Wege angelegt. Bis zu drei Kilometer lang waren diese sogenannten Weg- und Erdriesen, ins Erdreich gegrabene Rinnen, in denen die Stämme wie auf einer Rutschbahn ins Tal hinab rasten. Sie konnten bis zu siebzig Kilometer pro Stunde schnell werden. Wobei ich mich frage, wie man das damals gemessen hat.

Am Rhein oder in Besigheim, wo die Enz in den Neckar mündet, wurden sie zu noch größeren Flößen zusammengebunden. Für die meisten Flößer war die Reise hier zu Ende. Sie verkauften ihre Ware und kehrten nach Hause zurück, selbstverständlich zu Fuß. Manche fuhren aber auch weiter bis nach Köln, Duisburg und nach Holland. Durch sie hörten die Menschen im Norden zum ersten Mal, dass es so etwas wie den Schwarzwald überhaupt gab.

Ein weiteres holzfressendes Gewerbe war die Glasbläserei. Ein Grundstoff dafür war Pottasche, die man aus der Asche von Laubbäumen gewann. Buchen wurden verbrannt, mit Wasser ausgelaugt und in Pötten eingedampft. Damit konnte man den Siedepunkt von Quarz von 1800 auf 1200 Grad senken. Für die Glasbläser war das eine feine Sache, für den Wald aber eine Katastrophe, denn um ein Kilogramm Glas herzustellen, musste man einen ganzen Kubikmeter Holz verfeuern.

Die Schwarzwälder fällten und hackten und heizten und verbauten, was das Zeug hielt. Sie betrieben so rücksichtslosen Raubbau, dass genau das passierte, was den Regenwäldern Südamerikas in den nächsten zwanzig Jahren blühen könnte: Der Schwarzwald verschwand. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts waren nur noch zehn Prozent des Südschwarzwalds mit Bäumen und Büschen bedeckt! Anfang des 19. Jahrhunderts wurde in Stuttgart sogar das Brennholz knapp. Aber die Holzfäller hängten ihre Axt nicht an den Nagel. Es war ein Teufelskreis: kein Holz, keine Arbeit, kein Lohn, kein Essen. Also schlugen sie weiter. Andere Arbeit gab es nicht. Die Menschen sägten buchstäblich den Ast ab, auf dem sie saßen.

Der Holz-Boom hatte dem strukturschwachen Schwarzwald für zwei-, dreihundert Jahre einen kleinen Aufschwung beschert. Reich waren seine Bewohner dadurch aber nicht geworden, von ein paar wenigen Großgrundbesitzern einmal abgesehen. Das Erbrecht tat ein Übriges. Im Schwarzwald galt nämlich das Anerbenrecht. Der Hof wurde komplett vererbt, meist an den ältesten Sohn, weswegen zwar der Besitz beisammenblieb, die anderen Kinder aber zeit ihres Lebens arm blieben. Manche behaupten, dass die Erbregelung die Badener zur Weltoffenheit verdammt habe, während das nachgerade zwanghafte Häuslebauen der Schwaben eine Folge der Realteilung sei.

Die Silber- und Erzvorräte in den Minen gingen langsam zur Neige, und die aus Schwarzwälder Tannen gebauten Schiffe brachten aus Südamerika so viel Silber und Gold mit, dass die Preise für heimische Edelmetalle in den Keller fielen. Die Schwarzwälder Minenarbeiter waren also die ersten Opfer der Globalisierung. Der Wald hat’s gegeben, der Wald hat’s genommen. Auch die Flößer wurden durch die Erfindung neuer Maschinen und Transportmittel überflüssig. Der Schwarzwald verarmte so stark, dass im 19. Jahrhundert viele seiner Bewohner nach Amerika auswandern mussten. Einen entfernten Hauch von Flößerei vermittelt heute eine Runde in einem der Stocherkähne, die am Waldachufer im Städtchen Nagold ablegen. Darin sitzt man wie in einer venezianischen Gondel. Die Gondolieri heißen Captain Uli und Captain Jürgen.

Es musste etwas geschehen, um die totale Entwaldung zu verhindern. So verabschiedete die badische Regierung im Jahre 1833 ein Gesetz zur Wiederaufforstung. Man setzte auf Fichten, die wesentlich schneller wachsen als Tannen. Wenn Sie heute durch den Schwarzwald wandern oder fahren, tun Sie das also meist durch Fichtenwälder. Leider haben Fichten ein sehr flaches Wurzelwerk, sodass sie für die Unwetter, die es hier im Herbst und Winter manchmal gibt, zur leichten Beute werden.

Eine Gedenktafel an der Freiburger Schwabentorbrücke erinnert an das Jahr 1896, als heftige Frühjahrsstürme die Flüsse im Schwarzwald rasch ansteigen ließen und die Dreisam sich in kürzester Zeit von einem friedlichen Talfluss in einen reißenden Strom verwandelte, der die steinerne Schwabentorbrücke (die damals noch Schwabenthorbrücke hieß) zum Einsturz brachte. Der Oberregierungsrat Karl Siegel und der Regierungsrat Leopold Sonntag starben, als sie – trotz Warnungen der Feuerwehr – von der Brücke aus die Schutzmaßnahmen leiteten.

„Hie und da wird ein Sätzchen oder Zitat im Dialekt eingeflochten und lässt die Leserschaft schmunzeln oder gar laut auflachen – eifach schä.“

„Diese Mischung aus neutralen Berichten und Einblicken eines Einheimischen machen das Buch interessant – sowohl als Lektüre wie auch als Reiseratgeber.“

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags

Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.

Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.

Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.

Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.

Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.

Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.