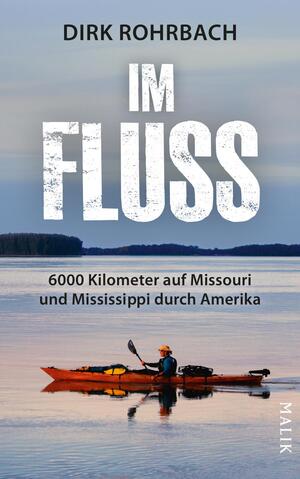

Im Fluss - eBook-Ausgabe

6000 Kilometer auf Missouri und Mississippi durch Amerika

Im Fluss — Inhalt

Source to Sea: von den Rocky Mountains bis zum Golf von Mexiko

Dirk Rohrbach wagt als erster Europäer, was vor ihm kaum einem Menschen gelungen ist. Er baut sich ein Kajak aus Holz und paddelt auf Amerikas längstem Flusssystem 6000 Kilometer von der Quelle bis zum Meer. Dabei erkundet er kleine Siedlungen und pulsierende Metropolen an den Ufern, trifft auf Nachfahren der Ureinwohner, Musiker, Kapitäne und „River Rats“. Missouri und Mississippi erzählen viele Geschichten. Dirk Rohrbach spürt sie auf, aus eigener Kraft, entschleunigt.

Monatelang paddelt er allein durch brutale Unwetter, zermürbende Stürme, schwelende Hitze. Das Vorankommen wird zur Herausforderung, eine Auseinandersetzung mit Naturgewalten und mit sich selbst. Und zu einem unvergesslichen Abenteuer.

Leseprobe zu „Im Fluss“

Prolog

„Als ich zum ersten Mal in die Strömung des Missouri gepaddelt bin, dachte ich: Was zum Teufel habe ich mir da eingebrockt?“ Norm nahm einen Schluck Dosenbier. „Dagegen habe ich keine Chance!“

Wir saßen in unseren Campingstühlen, hatten leichte Daunenjacken angezogen. Es war kühl geworden, seit die Sonne hinter den Bergen verschwunden war. Unsere Lichtung lag auf knapp 2000 Meter, mitten in den Centennial Mountains zwischen Idaho und Montana. Weniger als hundert Kilometer entfernt von uns, im Osten, grasten die Büffel im Yellowstone Nationalpark [...]

Prolog

„Als ich zum ersten Mal in die Strömung des Missouri gepaddelt bin, dachte ich: Was zum Teufel habe ich mir da eingebrockt?“ Norm nahm einen Schluck Dosenbier. „Dagegen habe ich keine Chance!“

Wir saßen in unseren Campingstühlen, hatten leichte Daunenjacken angezogen. Es war kühl geworden, seit die Sonne hinter den Bergen verschwunden war. Unsere Lichtung lag auf knapp 2000 Meter, mitten in den Centennial Mountains zwischen Idaho und Montana. Weniger als hundert Kilometer entfernt von uns, im Osten, grasten die Büffel im Yellowstone Nationalpark zwischen wasserspeienden Geysiren. Bald würde die Nacht den letzten Lichtstreif am Horizont vertreiben. Es war Ende August, der Herbst schon spürbar, auch wenn die meisten Blätter der Bäume noch ihr kräftiges Grün trugen.

„Es wurde zu einem Psychospiel, vor allem weil ich so langsam vorankam“, sagte Norm. „Du schaffst nur drei Kilometer in der Stunde, sogar zu Fuß ist man schneller. Das war mental eine ungeheure Belastung, immer wieder war ich kurz davor aufzugeben.“ Er fläzte sich noch mehr in seinen Campingstuhl. MISSOURI RIVER PADDLERS – TRUST YOUR BOAT, stand auf seiner Kappe, deren Lila die Sonne im Laufe der Zeit ausgebleicht hatte.

Für Missouripaddler ist Norm Miller so was wie der Godfather – Vorreiter, Chronist und Ratgeber. 2004 war er den Fluss mehr als 3000 Kilometer stromaufwärts gepaddelt, auf den Spuren von Lewis und Clark. Den beiden Abenteurern würde ich auf meiner Reise immer wieder begegnen, aber dazu später. Vor Jahren hat Norm eine eigene Facebook-Gruppe für die Missouri-River-Paddler gestartet, mittlerweile hat sie mehr als 2500 Mitglieder. In unserem ersten Telefonat bot er mir spontan an, mich zur Brower’s Spring zu begleiten. Genau da wollte ich im nächsten Jahr meine Reise beginnen, an der Quelle, um dann als erster Europäer den Missouri komplett zu befahren.

Die Idee kam mir unmittelbar nach Ende meiner Reise auf dem Yukon River. Den war ich 2010 alleine gepaddelt, auch source-to-sea, von den Quellseen in Kanada bis zum Beringmeer vor der Küste Alaskas. Ein Wendepunkt in meinem Leben, nicht nur weil ich dafür meine Berufe als Arzt und Radiomoderator aufgegeben hatte. Die siebzig Tage auf dem Fluss forderten mich, vor allem das stürmische Wetter mit gefährlich hohen Wellen. Gleichzeitig faszinierte mich der Yukon mit seiner Wildheit und Macht, die das Land, durch das er strömt, und dessen Bewohner prägen. Nirgendwo habe ich größere Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft erfahren. Ehrfürchtig und stolz sprachen die Menschen von ihrem Fluss, ohne den sie nicht überleben könnten. Ich spürte die intensive Verbundenheit zwischen Mensch und Natur, durfte für eine kurze Zeit selbst Teil von ihr sein. Und ich begann zu hinterfragen. Mich selbst, mein Leben. Wohin will ich eigentlich? Flüchte ich vor etwas, wenn ich immer wieder aufbreche, das Abenteuer jage? Und was macht so ein mächtiger Strom mit uns Menschen? Manche suchen nach Wasseradern, bevor sie ihr Schlafzimmer einrichten. Wie viel stärker beeinflusst wohl erst die Gegenwart eines so gigantischen Flusses unser alltägliches Leben?

Nach dieser Reise bin ich immer wieder zurückgekehrt, konnte nicht genug bekommen vom Yukon und Alaska. Und mein Wunsch nach einem weiteren Flussabenteuer wuchs immer weiter. Warum also nicht auf den längsten Fluss Nordamerikas, den Missouri? Ein Ende in St. Louis aber schien mir unvollständig, schließlich hört das Wasser da auch nicht auf zu fließen. Und so stand schnell fest, ich will weiter, über den Mississippi bis ganz runter zum Golf von Mexiko. Von den Bergen über die Prärie und das amerikanische Heartland durch insgesamt zwölf Staaten in den tiefen Süden bis ins Meer. Gut 6000 Kilometer Fluss, das Doppelte des Yukon. Erst elf Paddler hatten das vor mir geschafft. Bisher wären mehr Menschen auf dem Mond rumgelaufen, betonte Norm gerne. Dort sind es zwölf gewesen.

Im Frühsommer, nach der Schneeschmelze, wollte ich starten – meine Vorgänger hatten jeweils vier bis sechs Monate gebraucht. In einem halben Jahr sollte ich es also eigentlich schaffen. Das Boot wollte ich wieder selbst bauen, aber kein Kanu aus Birkenrinde wie das, in dem ich auf dem Yukon gepaddelt war. Dieses Mal sollte es ein Kajak sein, das schien mir für die großen Stauseen des Missouri mit ihren gefürchteten Stürmen geeigneter. Und wieder sollte es bei dieser Reise nicht in erster Linie um mich gehen, obwohl ich natürlich gespannt war, was der Fluss dieses Mal mit mir machen würde. Der Fokus sollte aber vor allem auf den Begegnungen unterwegs liegen, ich wollte die Menschen fotografieren, ihre Geschichten aufschreiben.

„Viele denken, der Mississippi ist der längste Fluss in Nordamerika, aber das stimmt nicht“, sagte Norm. „In Wirklichkeit sollte der Mississippi eher ein Nebenfluss des Missouri sein, der bei St. Louis in ihn mündet.“ Norm ist nicht der Einzige, der findet, dass man dem längeren Missouri auch den Unterlauf des Mississippi hätte zuschreiben müssen. Aber die europäischen Entdecker kamen von Osten her zuerst an den Mississippi und gaben ihm seinen Namen, für den gesamten Verlauf bis zum Meer. Erst im neunzehnten Jahrhundert hat dann Jacob Brower die Quelle des Missouri gefunden. Er war als Landvermesser auch schon zum Lake Itasca in Minnesota geschickt worden, der seitdem als Quelle des Mississippi gilt. Den hat Norm als Extrempaddler noch nie befahren, zu viel los, anders als auf seinem Fluss. Immer wenn er vom Missouri spricht, klingt es, als ob er von einer temperamentvollen Frau redet. Es ist immer sie, also weiblich.

„Ich glaube, alle Flüsse sind weiblich. Frauen schenken Leben. Und Wasser ist Leben, die Bäume saugen es auf, die Tiere trinken es, wir trinken es.“

Norm ist Mitte fünfzig, arbeitet als Fensterputzer, selbstständig, damit er so viel wie möglich auf dem Fluss sein kann. Wenn schon nicht in seinem Boot, dann wenigstens in Gedanken mit den anderen Paddlern.

„Wenn ich jemandem helfe, die Geschichten höre, die Fotos sehe, bin ich wieder selbst auf dem Fluss. Deshalb mache ich das.“ Norm leerte die Bierdose mit einem letzten Schluck. „Und wenn ich dann höre, dass sie es geschafft haben, ist das großartig.“

Bis dahin würde es für mich noch mehr als ein Jahr dauern. Wenn alles gut läuft und ich auch tatsächlich den Golf erreiche. Morgen wollten wir erst mal die Quelle erkunden, die jetzt im Spätsommer schneefrei war. Norm stand auf, um sein Zelt in der Dunkelheit aufzustellen. Ich verstaute die Lebensmittel bärensicher in Loretta, meinem alten Truck. Wir wollten früh starten.

Kapitel 1

THE LAST FREE PLACE. Die weißen Buchstaben waren offensichtlich mit einem dicken Pinsel auf die rote Wand gemalt worden. Wie das SLAB CITY darüber und das ALMOST THERE darunter. Der Rest des kleinen Betonquaders, der vielleicht mal der Checkpoint für die Wachsoldaten war, ist mit Graffiti übersät. Ich holpere mit meinem Truck an ihm vorbei über den rauen Asphalt der Straße, die sich die Wüste zunehmend zurückzuholen scheint. Überall Risse und Schlaglöcher im Belag, der an den Rändern zerbröckelt und von Sand zugedeckt wird.

Slab City, California. Ein Ort, der eigentlich gar keiner ist, mitten in der Sonora-Wüste, knapp 300 Kilometer südöstlich von Los Angeles, gleich neben Salton Sea, dem großen Salzsee von Kalifornien. Eine gute Stunde braucht man mit dem Auto von hier bis zur mexikanischen Grenze, wenn man schnurstracks gen Süden fährt. Während des Zweiten Weltkriegs hatte die US Navy hier ein Trainingscamp. Als das in den Fünfzigerjahren allmählich aufgelöst wurde, blieben am Ende nur die slabs zurück, Betonfundamente, auf denen einst die Gebäude standen. Die wurden dann, genauso wie das Land drum herum, mehr und mehr von Dauercampern und Obdachlosen in Beschlag genommen. Ein paar Hundert mögen es inzwischen sein. Außer im Winter, wenn die snowbirds aus dem Norden mit ihren Wohnmobilen dazukommen. Dann wächst die Einwohnerzahl ins Vierstellige.

Der Name trügt, Slab City ist keine Stadt, sondern vielmehr ein Lager, eine Kolonie von Outlaws, Aussteigern und Heimatlosen. Am Wochenende treffen sich die slabber zur Karaoke Night bei The Range, einer Open-Air-Bühne, die auch in Into the Wild eine Rolle spielt. Genauso wie Salvation Mountain, das Lebenswerk eines greisen Mannes, der über Jahrzehnte seine schrill-bunte Vision mit der Botschaft „God is Love“ auf einen steinigen Hang am Rand von Slab City pinselte.

Durch Sean Penns Verfilmung von Jon Krakauers Buch bin ich zum ersten Mal auf Slab City aufmerksam geworden. Da muss ich mal hin, dachte ich. Und jetzt bin ich hier. Links und rechts an der Hauptstraße parken unterschiedlich schlecht erhaltene Wohnwagen aus mindestens fünf Jahrzehnten unter den wenigen Bäumen, die Schatten spenden. Dazwischen alte Holzpaletten, ein paar Kakteen, Solarpanels, Schrott. Was für ein herrlich abgefuckter Ort!

Ich habe eine Schwäche für skurrile, marode Plätze. Deshalb bin ich hier. Und weil ich hier ungestört arbeiten kann. Denn ein Boot in der Wüste zu bauen ist ja sonst ziemlich sinnbefreit. Von Noah und seiner Arche mal abgesehen. Außerdem zieht die Anarchie von Slab City besondere, inspirierende Typen an.

„Ich bin Rodney, aber alle nennen mich Spyder“, begrüßt mich mein Gastgeber, als ich Loretta vor der California Ponderosa parke, seinem Grundstück ganz am Ostrand von Slab City. Loretta ist Baujahr 74. Ich hatte sie fürs Yukon-Abenteuer gekauft und mich damals unsterblich in sie verliebt. Aber das ist eine andere Geschichte.

„Weil ich an Orte komme, an die sonst keiner kommt“, erklärt Spyder seinen Spitznamen. „Früher habe ich für jemanden gearbeitet, der Häuser angehoben und versetzt hat. Da bin ich überall reingekrochen, wo niemand hinwollte.“

Er ist Anfang fünfzig, groß, schlank, fast hager. Mit wildem, zerzaustem Haar, grauem Ziegenbart und ohne Zähne. Sein künstliches Gebiss trägt er fast nie, passt nicht richtig, sagt er. Seine sehnigen Arme sind übersät mit kruden, verblichenen Tattoos, er trägt ein leuchtend rotes Spiderman-T-Shirt. Spyder ist mein Airbnb-Host in Slab City. Ja, es gibt hier draußen zwar eigentlich keinen Strom und kein fließend Wasser, aber dank Generator, Solarpanel und Satellitentechnik ist Spyder vernetzt und sogar Superhost bei Airbnb. Er vermietet mir die slabbin cabin, einen staubigen Bretterverschlag ohne Fenster, aber mit bequemem Kingsize-Bett. Wände und Decke sind mit blauer Bauplane überzogen, quer darüber schlängelt sich eine bunte Lichterkette. Eine Handvoll weiterer Hütten und alte Trailer sind wie eine Wagenburg arrangiert, umrahmt von einem schiefen Bretterzaun. In dem stecken in regelmäßigem Abstand Metallstangen. An ihren Enden flattern Flaggen verschiedener Länder, gegen die der Wüstenwind peitscht. Griechenland, Portugal, die Niederlande und natürlich das Star-Spangled Banner der USA, das sich den Mast am hölzernen Torbogen mit der finnischen Fahne und der regenbogenfarbenen Friedensflagge teilt.

„Ponderosa bedeutet für mich Familie“, sagt Spyder. „Ich will nicht, dass du als Freund kommst, sondern Teil meiner Familie wirst.“

Das ist Spyder so wichtig, weil er selbst keine hatte, wie er mir Tage später abends auf dem Sofa an seiner Feuerstelle verrät. Fünf seiner sechs Söhne hat er seit Jahren nicht gesehen, die Mutter möchte das nicht. Jetzt ist er mit Shannon zusammen und lebt seit sieben Jahren mit ihr, ihren beiden Kindern und seinem 22-jährigen Sohn Daniel in Slab City.

„Slab City ist ein guter Platz, auch wenn die Leute behaupten, dass es hier knallhart zugeht und alle primitiv und widerlich wären. Aber das stimmt nicht. Hier gibt es jede Menge Kunst. Wie diesen Baum hier.“

Spyder deutet auf den Stumpf, den er vor Jahren irgendwo aufgesammelt und hier in ein trockenes Kakteenbeet gepflanzt hat. Um den Stamm rankt sich eine Lichterkette, von den kahlen Ästen baumeln Weihnachtskugeln, Traumfänger und Windspiele.

„Oder meine Trailer, sogar das Boot, das du baust. Das ist alles Kunst“, sagt er. „Es kommt nur drauf an, wie man es betrachtet. Für dich ist es Arbeit, für mich ist es Kunst.“ Die vermeintlich kunstvolle Arbeit wird sich während meiner Zeit hier in Slab City leider allzu oft als Quälerei entpuppen. Aber erst einmal muss ich Loretta entladen.

Ich richte mich in meiner cabin ein und beschließe, sie nur als Lager und Aufenthaltsraum zu nutzen. Zum Schlafen ist es einfach zu heiß und zu staubig. Neben das Bett stelle ich meine Küchenkiste mit allerlei Utensilien und Zutaten auf den nackten Wüstenboden: Schneidebrett, Messer, Becher, Teller, Essig, Öl, Gewürze. Ich werde mich in den nächsten Tagen selbst versorgen. Auch die Kühlbox mit Tomaten, Käse, Karotten und Gurken verstaue ich in der Hütte. Kleidung, Bücher und Computer lege ich aufs Bett. Auf der Kommode neben der Tür arrangiere ich Werkzeuge und Baumaterial: Säge, Bohrer, Maßband, Schleifpapier, Schrauben.

Am nächsten Tag baue ich mir gemeinsam mit Spyders Sohn Daniel einen schattigen Platz zum Arbeiten. Ich solle mich einfach bedienen, hat Spyder angeboten und auf einen großen Haufen Schrott hinter den Plumpsklos gezeigt. Tatsächlich finden wir ein paar Winkeleisen, die wohl mal zu einem großen Zelt oder Pavillon gehört haben. In ihre offenen, hohlen Enden stecken wir etwa zwei Meter lange Kanthölzer, schrauben weitere Kanthölzer quer darüber und verbinden die Enden auf die gleiche Weise, bis ein halbwegs stabiler rechteckiger Rahmen auf beiden Seiten der Winkeleisen entstanden ist. Sieht ein bisschen aus wie ein tragbares Spitzdach ohne Dachziegel, für das der Meister seine Gesellen allerdings wahrscheinlich feuern würde. Daniel und ich hingegen sind happy, richten das Gerüst auf und legen ein Ende des Rahmens aufs Dach meiner cabin, das andere steht auf dem Boden. Zum Schluss ziehen wir noch eine riesige Plane mit Camouflagemuster darüber, fertig ist die improvisierte Arbeitsgarage. Wir sichern alles mit jeder Menge Seil, das wir um Plane und Gerüst wickeln und an der Hütte festknoten. Um das Ganze am Boden zu fixieren, rollen wir alte Autoreifen auf die überschüssigen Enden der Plane. Dann hefte ich noch ein paar alte Decken mit Baumarktklemmen an die Rückseite und schiebe drei hüfthohe blaue Kunststofftonnen aus Spyders Fundus hinein, die die Decken spannen und mir so den nötigen Platz zum Arbeiten verschaffen. Nicht schön, aber funktionell, als guter Schutz vor Sonne und Wind, hoffe ich. Es kann losgehen.

Ich bin nervös. Ist das wirklich der richtige Ort für den Bootsbau? Wenn ich mal losgelegt habe, muss ich das Kajak auch hier fertig bauen. Denn erst dann ist es transportfähig. Solange hänge ich hier fest. Zwei Wochen in der Wüste. Anfangs fremdle ich noch, vor allem mit Spyders rauem Ton. Vieles ist fucked, wenn ihm was nicht passt. „My way or the highway“, tönt er am Lagerfeuer, und „I know I’m an asshole“. Und doch ist er auch warmherzig und großzügig. Schon am zweiten Abend bringt er mir einen Pappteller mit Chicken Wings und Gemüse in mein improvisiertes Zelt. „Jetzt iss erst mal was.“ Raue Schale, weicher Kern? Ist es der Jähzorn, der uns verbindet? Vielleicht benutze ich nicht so häufig das F-Wort, aber meinen Frust bewältige auch ich am liebsten laut schreiend. Alles muss raus! Früher war das ganz anders. Bloß nicht auffallen, eigentlich war ich immer introvertiert und schüchtern. Schluck’s runter, bleib ruhig. Das hat sich geändert. Selbstbeherrschung macht Magengeschwüre, rede ich mir ein. Also brülle ich, manchmal fliegen auch die Fetzen oder Werkzeuge, je nachdem, was gerade so greifbar ist. Gewalttätig bin ich dabei nie, schon gar nicht gegen andere. Aber gelegentlich doch so heftig, dass ich mich hinterher schäme. Ob es Spyder bei seinen Wutausbrüchen auch so geht?

Den Bausatz fürs Kajak habe ich auf der Fahrt aus Los Angeles, wo Loretta über den Winter bei Freunden parkte, bei Marc in Redlands abgeholt. Er hat ihn selbst entworfen. Eigentlich ist er Dozent für Wirtschaftswissenschaften. Aber Fliegen und Boote fand er schon immer spannender. Wir sind uns im letzten Herbst zufällig begegnet, als ich durch Marina Del Rey radelte. Plötzlich fuhr auf der Straße ein SUV vorbei, auf dessen Dachträger zwei Holzkajaks verzurrt waren. Gleich darauf bog der Wagen auf einen Parkplatz, und ich folgte ihm.

„Coole Boote!“

„Danke! Die machen wir selbst, hier in Southern California.“

„Really?! Kann ich mal testen?“

Eine Woche später trafen wir uns an einem Stausee in der Nähe von Marcs Zuhause. Schon nach den ersten Paddelschlägen musste ich breit grinsen. Das Kajak war einfach perfekt: schnell, stabil und schön. Ich erzählte ihm von meinem Plan. Und jetzt, kein halbes Jahr später, lege ich los.

Ich öffne den flachen Karton mit allen Bauteilen und lege sie wie Puzzleteile auf meinen Arbeitstisch, den ich am Vortag aus mitgebrachten Spanplatten, Kanthölzern und Arbeitsböcken vom Baumarkt zusammengebastelt habe. Das Boot wird aus zwölf gut fünf Meter langen und unterschiedlich breiten Holzstreifen zusammengesetzt. Okoume aus Afrika hat sich dabei am besten bewährt, leicht und unglaublich flexibel, besonders als dünnes Sperrholz. Jeder der Streifen besteht zunächst aus drei Teilen, die ich zusammenkleben muss. Dafür hat Marcs Schreiner mit einer CNC-Maschine sogenannte finger joints gesägt. Im deutschen Fachjargon wird das als Keilzinkung bezeichnet, was deutlich weniger plastisch klingt als „Holzfinger“, die ineinandergreifen. Ich trage vorsichtig Holzleim auf, schiebe die Teile ineinander, decke die Nahtstellen mit Backpapier ab und lege Ziegelsteine darauf, auch die hat Marc mir mitgegeben. Nach etwa einer Stunde ist alles trocken und ausgehärtet. Nun schleife ich überstehendes Holz und Kleberreste mit einem Handblock ab. „Vorsichtig, das Furnier ist dünn“, haben mich sowohl Marc als auch die Instruktionsvideos, die ich mir im Internet auf seiner Website immer und immer wieder angeschaut habe, gewarnt. Also starte ich behutsam, mit sehr feinem Schleifpapier. Zwischendurch kontrolliere ich. Nichts, es sieht noch genauso aus wie eben. Also noch mal, mit ein bisschen mehr Druck. Doch die Kleberreste sind immer noch deutlich sichtbar. Und das werden sie auch bleiben, wenn ich sie jetzt nicht wegkriege, bevor ich die Glasfasermatten drüberziehe. Also wechsle ich zu gröberem Papier. Na endlich, feines Sägemehl rieselt unter meinem Schleifblock hervor. Kurze Kontrolle. Verdammt! Ein unschöner schwarzer Rand ist an mehreren Holzfingern zu sehen. Es braucht nicht viel, um das helle Furnier abzuschmirgeln und die dunkle Schicht darunter freizulegen. Das werde ich vor allem bei der Arbeit mit der Schleifmaschine später noch frustrierend häufig erfahren.

Als Nächstes bohre ich Dutzende kleine Löcher in regelmäßigem Abstand in die acht fertigen Sperrholzstreifen des Rumpfes, um sie dann mit Draht zu verbinden. Den schneide ich in Dutzende etwa zwanzig Zentimeter lange Stücke, die ich durch die Löcher fädle und mit einer Zange so lange verdrehe, bis die Streifen sich eng aneinanderlegen. In die so entstehenden Nähte werde ich gleich eine Mischung aus Holzmehl und flüssigem Epoxidharz spritzen. Vorher muss ich aber noch die Schotten anbringen. Sie sorgen für Stabilität und werden das Boot später in drei Abschnitte teilen, zwei Stauräume und das Cockpit. Zwei Schotten verbleiben am Ende im Boot, drei weitere setze ich nur temporär ein. Sie ragen über den Rumpf hinaus, sodass ich das Kajak auf den Kopf drehen kann und es dann auf ihnen und dem Arbeitstisch ruht. Alle fünf Schotten werden wie schon die Holzstreifen mit Draht fixiert.

Für die Harzmischung stelle ich zwei Pumpflaschen auf einen kleinen Campingtisch von Spyder. Eine enthält eine Gallone Epoxidharz, knapp vier Liter, die andere eine Gallone Härter. Für jeden Pump Harz braucht es die Hälfte an Härter. Mit einem Holzspatel, wie ihn mein Kinderarzt früher immer benutzt hat, um nach entzündeten Mandeln zu suchen, vermische ich alles gut in einem Pappbecher, der auch in Marcs Komplettset enthalten war. Mindestens eine Minute muss ich alles verrühren, in der ich mich darüber freue, dass mein Kinderarzt immer erfolglos blieb. Die Mandeln helfen mir bis heute, mich gegen böse Keime zu wehren.

Verdammt, jetzt habe ich das Holzmehl vergessen. Schnell schaufle ich es noch aus einem Plastikbecher zu und rühre weiter. The consistency of peanutbutter soll das Ganze am Ende haben, heißt es in Marcs Video-Tutorial. In meinem Becher befindet sich aber auch nach reichlich Rühren noch eine viel zu flüssige braune Brühe, die nicht mal die Konsistenz eines Peanutbutter-Milkshakes erreicht. Also schütte ich immer mehr Mehl nach, bis ich endlich irgendwo zwischen streichfestem Honig und Erdnussbutter lande. Prima. Ich nehme eine der Spritzen mit gebogener Spitze, die ich vorher mit einer Schere noch um einen halben Zentimeter gekürzt habe, damit die Paste gleich gut fließen kann. Nun sauge ich den Mehl-Harz-Mix aus dem Becher und beginne mit dem Einspritzen. Komisch, das sah im Video irgendwie anders aus. Bei mir bildet sich kein Wulst über der Naht, die Pampe läuft einfach über das Holz nach unten. Immer noch nicht genug Holzmehl? Also nachlegen und weiterrühren. Wieso wird der Becher in meiner Hand plötzlich so heiß? Ich muss an meinen Chemielehrer denken. Klassische exothermische Reaktion, man kippt zwei Substanzen zusammen, und prompt entsteht Hitze. Als Folge verwandelt sich meine Erdnussbutter in den nächsten Sekunden in eine zunächst zähe Pampe und kurz darauf in steinharte Plaste. Wütend werfe ich den Becher weg und fange wieder von vorne an. Dieses Mal meine ich es wohl zu gut mit dem Holzmehl, die Butter lässt sich kaum aus der Spritze drücken. Egal, schmiere ich die Grütze eben mit einem Spatel auf die Nähte, auch wenn das wahrscheinlich bedeutet, dass ich morgen mehr schleifen muss. Ich will endlich fertig werden, bevor es zu dunkel ist. Wird schon, hoffe ich, als ich später unter die Dusche steige.

Meine slabbin cabin ist die einzige Hütte mit eigener Dusche. Die mutet zwar ziemlich archaisch an, aber das ist mir am Ende des Tages völlig egal. Ich ziehe mich aus und öffne die Tür zum kleinen Anbau aus groben Holzlatten. Der Duschkopf hängt etwa auf Kinnhöhe, aber als ich den Riegel fürs Wasser umlege, läuft erfrischend kühles Nass aus dem Kunststofftank über mir. Ich seife mich rasch ein. Leider kann ich nicht ganz aufrecht stehen, die Decke ist zu niedrig, aber ich muss mich ja eh runterbeugen, damit das Wasser aus dem tief hängenden Duschkopf auch die Schultern und den Kopf voll erwischt. Nach fünf Minuten bin ich fertig. Herrlich! Ich schlüpfe in Shorts und neues T-Shirt, schnipsle Tomaten, Gurken, Karotten, Apfel und Käse zu einem Salat, den ich mit Balsamico und Olivenöl anmache und zufrieden in einem Gartenstuhl vor meiner Hütte löffle, während der Wüstenwind mir sanft das frisch gewaschene Haar zerzaust und die Lichterkette am Kunstbaum vor mir rhythmisch flackert. Life is good.

„Wie heißt es so schön, wenn du einen ganzen Sommer hier draußen verbringst, hast du einen Fehler gemacht. Wenn du zwei schaffst, stimmt irgendwas mit dir nicht. Und nach dem dritten Sommer bist du ein echter slabber“, sagt Bo Keeley. Er lebt seit zwanzig Jahren hier in der Wüste, erst in seinem Auto und in einer Höhle, seit einem Jahr in einem Container am Rande von „Wal-Mart“, wie die slabber ihre Müllhalde nennen. Bo ist Tierarzt, hat den Beruf aber nie richtig ausgeübt, sondern in den Siebzigerjahren eine Zeit lang als Racquetball-Profi sein Geld verdient. Und jetzt ist er Vagabund und Autor, reist als Hobo auf Güterzügen durchs Land. Deshalb auch sein Spitzname Bo, von Hobo. Eigentlich heißt er Steven. Manchmal nimmt er gegen Bezahlung Manager mit auf Tour.

„Ich habe mich in den letzten zwanzig Jahren an die Hitze gewöhnt“, sagt er. „Am Anfang hatte ich noch ein Auto und habe manchmal bei vierzig, fünfzig Grad die Fenster hochgekurbelt und die Heizung angeschaltet. Das war dann wie in einer Sauna. Wenn du hinterher aussteigst, fühlen sich fünfzig Grad geradezu erfrischend an.“

Ich lerne Bo beim Abendessen kennen. Dienstag ist Chili Night auf der California Ponderosa. Um Geld zu verdienen, hat Spyder nicht nur den Deal mit Airbnb, er betreibt auch eine kleine Bar und bekocht mindestens einmal die Woche die Nachbarn. Bo kommt regelmäßig.

„Slab City ist der letzte freie Ort auf der Welt“, sagt er. „Alle leben hier umsonst, in Hunderten von Trailern. Also habe ich mich unter sie gemischt, und Slab City wurde zu meinem Studienlabor.“

Bo fasziniert mich auf Anhieb. Die Haut von der Sonne gegerbt, aus dem Gesicht sprießt ein weißer Mehrtagebart. Er trägt einen viel zu großen schwarzen Kapuzenpulli, der mit drei großen, weißen Lettern auf der Brust bedruckt ist, USA, und mal wieder eine Wäsche verdient hätte, genauso wie die staubigen Shorts. Fast ein wenig schüchtern steht er mit seinem Chili Dog unter meiner Arbeitsplane. Ich pausiere kurz, wir wechseln ein paar Worte, dann ist er auch schon wieder weg. Er will nicht stören. Bevor er mit seiner betagten Enduro in die Nacht braust, lässt er mir aber noch zwei seiner Bücher da: Keeley’s Kures, ein kleiner Ratgeber zu alternativen, teils abstrusen Heilmethoden, die er aus Frust über die Pharmaindustrie gesammelt und aufgeschrieben hat, und Executive Hobo über sein Leben als Vagabund auf Güterzügen. Als ich später in Lorettas Campertop liege und im Schein der Stirnlampe den Klappentext lese, erfahre ich, dass Bo schon siebzig ist. Das hätte ich nie geschätzt. Außerdem enthält das Buch eine Liste der von ihm bisher veröffentlichten Werke, mehr als zwanzig sind es, die meisten im Eigenverlag erschienen. Sein Bestseller, The Complete Book of Racquetball, hat sich in den Siebzigern mehr als 200 000 Mal verkauft und gilt als Bibel dieses Sports. Von den Tantiemen lebt er noch immer, zumindest teilweise. Auf meine Frage, wie er sein Geld verdient, antwortet er trocken: „Indem ich keins ausgebe. Ich habe lieber die Taschen voller Abenteuer als viel Geld.“

Das klingt romantisch, aber Bo plant seine Abenteuer generalstabsmäßig. Er ist kein Hippie, sondern Wissenschaftler, auch wenn seine Selbstexperimente, die er im Laufe der Zeit ausprobiert hat, befremdlich wirken mögen. Eine Woche ohne Wasser, mehrere Tage ohne Schlaf, 24 Stunden, ohne zu blinzeln. Er schreibt in Spiegelschrift, liest Bücher verkehrt herum, auf dem Kopf. Spinnerei oder Grenzen testen?

Ein paar Tage später ist Bo mein Tourguide durch Slab City, und ich erfahre in den fast drei Stunden, die wir unterwegs sind, so viel Spannendes, dass man ein Buch darüber schreiben könnte. Hat Bo auch schon. Seine Tales from an Outlaw Town geben tiefe Einblicke in die zwielichtige Parallelwelt von Slab City.

„Ich bin schon so oft ausgeraubt worden. Hier gibt es niemanden, der nicht schon bestohlen wurde“, sagt er.

Deswegen lebt er jetzt in einem verriegelbaren Frachtcontainer, den er für tausend Dollar extra in die Wüste schaffen ließ, mit Wasserbettmatratze und Couch von „Wal-Mart“, der Müllhalde. Ein paar schlichte Regalbretter, Wasservorrat in Plastikgallonen, Kisten mit Büchern und Lebensmitteln, die er auf einem kleinen Gaskocher mit nur einer Flamme zubereitet.

„Meine Ernährung ist ziemlich fad, das macht mir aber nichts aus“, sagt Bo. „Morgens gibt es Haferflocken mit kaltem Wasser, nachmittags Reis mit ein bisschen getrockneter Petersilie aus der Flasche da. Und abends Ramennudeln mit gewürfelten Tomaten aus der Dose. Kostet mich nicht mehr als fünf Dollar am Tag.“ Und wenn’s nach einem Monat doch mal zu öde wird, gönnt sich Bo einen Löffel Erdnussbutter zu den Haferflocken.

Am nächsten Morgen ist die Holzmehl-Harz-Mischung ausgehärtet, ich kann mit dem Schleifen beginnen. Erst mit einem Handhobel, dann mit der Maschine. Ich pappe das feinste Papier auf den Exzenterschleifer und setze vorsichtig an. Ah, was für eine Genugtuung. Die braunen Harzreste auf dem Rumpf schmelzen regelrecht unter den ohrenbetäubend lauten Rotationen der Maschine. Leider auch das Furnier, wenn ich nicht rechtzeitig wegziehe oder zu fest aufdrücke. Vor allen Dingen an Bug und Heck summieren sich bald die dunklen Stellen, weil die Maschine auf dem dort stark gewölbten Holz nicht plan aufliegen kann. „Just call it the character of a handmade boat!“, tröstet der Videokommentar auf Marcs Website. Ich könnte kotzen! Bei den nächsten Arbeitsschritten fluche ich weiter, im Film sieht alles spielerisch leicht aus, in der Realität entpuppt sich die Arbeit am Kajak aber allzu oft als klebrige Katastrophe. Schuld ist vor allem die Hitze. Klar wusste ich, dass es hier in der kalifornischen Sonora-Wüste heiß werden kann. Teilweise sogar über fünfzig Grad. Aber jetzt, im Frühjahr, liegen die Temperaturen normalerweise deutlich darunter. Nur in diesem Jahr nicht. Das wird mich in den kommenden Tagen immer wieder an den Rand der Verzweiflung treiben, weil vor allem die chemischen Baumaterialien dann völlig anders reagieren als in einem klimatisierten Workshop.

Jetzt muss der Rumpf mit einer Glasfasermatte überzogen werden, um das Holz auch wasserdicht zu kriegen. Ich rolle die Matte aus Marcs Bausatz über den kompletten Rumpf und streiche sie glatt. Dann wieder mischen, Epoxid und Härter, dieses Mal ohne Holzmehl. Das flüssige Harz verteile ich mit einer Schaumstoffrolle gleichmäßig auf der Glasfasermatte, die rasch durchtränkt und transparent wird. So weit so gut. Aber auch hier läuft die Chemie schnell Amok, der Becher wird heiß, die Rolle löst sich auf, ich muss sie wegwerfen und mit einer neuen weitermachen. Ich trage bei dieser Arbeit blaue Einweghandschuhe, meine Hände schwitzen, die Handschuhe verkleben. Ich greife zu Aceton, alles ohne Atemschutzmaske. Wahrscheinlich bin ich so grumpy, weil die ganzen Lösungsmittel mein Hirn allmählich aufweichen.

Die Tage ziehen sich dahin. Boot umdrehen, drei der Schotten raus, passend sägen, wieder rein, mit Klebestreifen um den Rumpf befestigen, Holzstreifen fürs Deck auflegen und ebenfalls mit Tape fixieren, Erdnussbutter in die Nähte, aushärten lassen, Deck runter, Glasfaser in den Rumpf, Erdnussbutter um die Schotten, Fußstützen einkleben. Ich starte früh, mache kaum Pausen, arbeite lange, manchmal bis in die Nacht. Spyder schraubt mir LED-Lämpchen unters Planendach und hat beim Beobachten meiner Fortschritte deutlich mehr Spaß als ich.

Ich hatte mich auf den Kajakbau gefreut, konnte es kaum erwarten, endlich loszulegen. Aber je mehr das Boot nun Form annimmt, desto griesgrämiger werde ich. War ich bei der Arbeit mit dem Holz noch richtig euphorisch, verabscheue ich die Chemie mit jedem Tag mehr. Leider erkenne ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass ich das eigentliche Problem bin, nicht die Hitze oder die chemischen Substanzen. Das wird mir auch die Reise auf dem Fluss später für lange Zeit vermiesen.

Den Gipfel meiner schlechten Laune erreiche ich an Tag zehn. Ich muss das Deck wieder vom Rumpf abnehmen, von innen glatt schmirgeln und dann die Nahtstellen mit der Holzmehl-Harz-Mischung ausspritzen. Zum Auftragen der Mischung empfiehlt die Anleitung dieses Mal einen kleinen Gefrierbeutel, bei dem ich einfach eine Ecke abschneiden soll. Dann den Mehlmix einfüllen, Tüte verschließen und die Masse rausdrücken wie aus einer Konditorspritze. Sieht im Video total einfach und plausibel aus. Allerdings verwenden sie dort auch keine Tüte mit ausfaltbarem Boden, wie ich. Mein Schnitt an der Ecke sorgt nämlich nicht für eine feine Öffnung, sondern ein weit auseinanderklaffendes Loch, aus dem die Pampe in großen Batzen herausquillt. Und wieso wird der Beutel jetzt schon wieder heiß? Ich greife erneut zum Spatel, schmiere den Mix aus dem Beutel hektisch in die Nähte, Glasfasertape drauf, Harz darüberpinseln. Zusätzlich klebe ich zwei kurze Holzleisten an Bug und Heck unters Deck. In die werde ich später die Schrauben für die Griffe zum Tragen des Bootes schrauben. Blöd nur, dass meine Erdnussbutter irgendwie nicht aushärten will und die Leisten sich immer wieder lösen. Also beschwere ich sie mit zwei Backsteinen, um sie in Position zu halten, und warte.

Am Abend scheint alles trocken und fest, ich setze das Deck wieder auf den Rumpf, will es mit Klebestreifen fixieren. Aber es passt nicht mehr. An vielen Stellen trifft das Holz nicht mehr bündig aufeinander, sondern klafft auseinander.

Während des Trocknens hat sich das Deck verzogen, ich muss also wieder improvisieren. An manchen Stellen hilft nur jede Menge Holzmehlmix, den ich in mehreren Lagen so reichlich aufs Holz schmiere, bis die Naht wieder halbwegs bündig abschließt. Symmetrie sieht trotzdem anders aus.

Zur Hitze kommt jetzt der Wind. Am zwölften Tag tobt ein heftiger Sturm. Mein selbst gebauter Unterschlupf schwankt, die Plane droht zu zerfetzen. Zum Glück kommen Spyders Freunde mir zu Hilfe. Gemeinsam tragen wir das Boot in meine cabin und legen es quer übers Bett. Gerade noch rechtzeitig. Kurz darauf bricht das Gerüst mit der Plane zusammen. Am nächsten Tag muss ich alles wieder neu aufbauen.

Trotzdem geht es voran. Aus den Holzstreifen ist in den letzten zwei Wochen ein fast fertiges Boot geworden, gut fünf Meter lang. Leer soll es laut Bauanleitung nur vierzig Pfund wiegen. Nun folgt der wahrscheinlich nervigste Teil, das komplette Boot muss abgeschliffen werden. Über zehn Stunden dauert das, mit Maschine, Atemmaske und Ohrstöpseln. Zwischendrin wechsle ich die Schleifpapierscheiben, verbrauche sicher ein Dutzend und kann es kaum erwarten, am Abend unter die Dusche zu steigen und den feinen Staub, der an Kleidung, Haut und Haaren klebt, endlich loszuwerden. Jetzt fehlt nur noch der Klarlack, dann kann mein Abenteuer auf dem Missouri beginnen. Endlich.

„Das wird so schön. Und egal welche Fehler du zu sehen glaubst, die fallen niemandem auf“, sagt Victoria. „Das Kajak ist echt toll geworden. Und du hast dich von nichts ablenken lassen. Gar nichts. Echt beeindruckend!“

Sie ist begeistert, und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich sie sehe. Mehrmals die Woche kommt Victoria zur Ponderosa, um die Trailer und cabins für die nächsten Gäste sauber zu machen und das Geschirr zu spülen, das sich im Laufe der Zeit auf der Ablage neben meiner Hütte angesammelt hat. Es hat sich herumgesprochen, dass ich hier in der Wüste ein Boot baue. Regelmäßig bekomme ich Besuch, nicht selten ernte ich Bewunderung, aber kein Kompliment klingt so herzlich wie das von Victoria. Anfang dreißig wird sie sein, rote Sneakers, schwarze Jeans, übergroßes, graues T-Shirt, braune Kappe, unter der sie ihre braunen Haare versteckt. Ursprünglich stammt sie aus Atlanta und kam erst vor ein paar Wochen mit ihrem Freund hierher. Gerade haben die beiden eine kleine Hütte aus Paletten gebaut. Die ist hoffentlich stabiler als ihr Zelt, das der letzte Sturm zerstört hat.

„Eigentlich hat deine Reise doch schon vor zwei Wochen begonnen, als du mit dem Kajakbau angefangen hast“, meint Victoria. „Wenn du wiederkommst, wirst du sehen, welchen Unterschied du hier gemacht hast. Ich hoffe, ich bin dann noch da.“

Nach zweieinhalb Wochen in Slab City packe ich zusammen. Wehmütig, wie immer. Trotz aller Frustration beim Bau, dem Hadern mit der Hitze und dem Staub ist mir der Ort ans Herz gewachsen. Besonders wegen Spyder. Zum Abschied umarmen wir uns herzlich. Er gibt mir einen Ponderosa-Sticker mit. Den werde ich später auf eine der Schotten kleben. Eigentlich auch ein guter Name, denke ich, schnalle mein Boot aufs Autodach und brause mit Ponderosa auf Loretta nach Montana.

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags

Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.

Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.

Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.

Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.

Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.

Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.