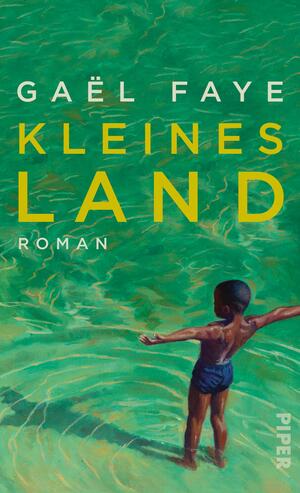

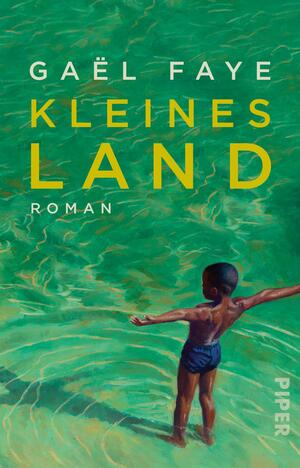

Kleines Land - eBook-Ausgabe Kleines Land

Roman

„(…) Es ist beeindruckend, wie Faye es schafft, einen Roman über den Genozid zu schreiben, ohne dass der selbst zum Thema würde (…).“ - Süddeutsche Zeitung

Kleines Land — Inhalt

"Bevor all das geschah, von dem ich hier erzählen werde, gab es nur das Glück, das nicht erklärt werden musste. Wenn man mich fragte, wie geht es dir, habe ich geantwortet: Gut." Damals traf sich Gabriel mit seinen Freunden auf der Straße, erlebte seine Kindheit wie in einem paradiesischen Kokon. Bis seine Familie zerbrach und fast zur selben Zeit sein kleines Land, Burundi, bei einem Militärputsch unvorstellbare Grausamkeiten erdulden musste. Bis seine Mutter den Verstand verlor. Zwanzig Jahre später erst, nach der Flucht mit seiner Schwester in ein fernes, fremdes Frankreich, kehrt Gabriel in eine Welt zurück, die er längst verschwunden glaubte. Doch er findet dort etwas wieder, das er für unwiederbringlich verloren hielt. - "Kleines Land" ist ein überwältigendes Buch, voller Schrecken und Glückseligkeit, Güte und ewiger Verlorenheit - ein Stück französischer Weltliteratur im allerbesten Sinne.

Leseprobe zu „Kleines Land“

Die wahren Gründe für die Trennung meiner Eltern werde ich nie erfahren. Aber anscheinend gab es da von Anfang an ein großes Missverständnis. Einen Konstruktionsfehler in ihrer Begegnung, ein Sternchen, das niemand gesehen hatte oder sehen wollte. In der Zeit davor waren meine Eltern jung und schön, Hoffnung ließ ihre Herzen schwellen wie die Sonne der Unabhängigkeiten. Das musste man sehen! Mein Vater konnte sein Glück nicht fassen, als er ihr am Hochzeitstag den Ring an den Finger steckte. Mit seinen stechenden grünen Augen, seinen blond gesträhnten [...]

Die wahren Gründe für die Trennung meiner Eltern werde ich nie erfahren. Aber anscheinend gab es da von Anfang an ein großes Missverständnis. Einen Konstruktionsfehler in ihrer Begegnung, ein Sternchen, das niemand gesehen hatte oder sehen wollte. In der Zeit davor waren meine Eltern jung und schön, Hoffnung ließ ihre Herzen schwellen wie die Sonne der Unabhängigkeiten. Das musste man sehen! Mein Vater konnte sein Glück nicht fassen, als er ihr am Hochzeitstag den Ring an den Finger steckte. Mit seinen stechenden grünen Augen, seinen blond gesträhnten brünetten Haaren und seiner Wikingerstatur hatte er natürlich einen gewissen Charme und auch was Väterliches. Mama war er trotzdem nicht gewachsen. Nicht mal bis zu den Knöcheln, denn die waren was ganz Besonderes. Nämlich der Ausgangspunkt langer, wohlgeformter Beine, die Frauen von Flinten träumen ließen und Männern von halb offenen Fensterläden. Papa war ein kleiner Franzose aus dem Jura, vom Zivildienst nach Afrika verschlagen, aus einem Kaff in den Bergen, wo die Landschaft der in Burundi zum Verwechseln ähnlich sah, aber dort gab es keine Frauen wie Mama, ranke Schönheiten wie Süßgrasrispen, hochgewachsen wie Wolkenkratzer, mit einer Haut wie Ebenholz und großen Augen wie ein Ankole-Rind. Das musste man hören! Am Hochzeitstag entsprang den schlecht gestimmten Gitarren eine unbekümmerte Rumba, und das Glück pfiff leise einen Cha-Cha-Cha unterm Sternenhimmel. Da gab’s kein Vertun! Blieb nur noch eins: Lieben. Leben. Lachen. Sein. Immer der Nase nach, ohne stehen zu bleiben, bis ans Ende der Straße und weiter.

Nur dass meine Eltern ratlose Jugendliche waren, von denen man auf einmal verlangte, verantwortungsvolle Erwachsene zu werden. Kaum ihrer Pubertät, den Hormonen und durchzechten Nächten entwachsen, sollten sie die auf ex geleerten Flaschenleichen entsorgen, die Stummel der Joints aus den Aschenbechern kratzen, ihre psychedelischen Rockplatten zurück in die Hüllen stecken und ihre Jeans mit Schlag und die indischen Blusen zusammenfalten. Ihre Stunde hatte geschlagen. Kinder, Steuern, Pflichten, Sorgen – sie kamen zu schnell und zu früh. Und mit ihnen Straßenräuber, Diktatoren und Staatsstreiche, Strukturprogramme, die Verleugnung der Ideale, dazu Tage, an denen es schwerfiel aufzustehen, und eine Sonne, die jeden Morgen ein bisschen länger im Bett lag. Die Wirklichkeit brach in ihr Leben ein. Hart und unbarmherzig. Aus dem leichtfüßigen Anfang wurde ein tyrannischer Rhythmus, unerbittlich wie das Ticken einer Standuhr. Die Natur machte auf Bumerang und flog meinen Eltern um die Ohren, die plötzlich begriffen, dass sie Lust mit Liebe verwechselt und sich die Eigenschaften des anderen entsprechend zusammengezimmert hatten. Sie hatten nur ihre Illusionen geteilt, nicht aber ihre Träume. Die behielten sie egoistisch für sich und waren auch nicht bereit, die Erwartungen des anderen zu erfüllen.

In der Zeit davor, bevor das alles passierte, vor dem, was ich erzählen werde, und dem ganzen Rest, war es das Glück, das Leben, das man nicht erklären muss. Es war, wie es war, wie es immer gewesen war und wie ich mir wünschte, dass es immer bleiben möge. Ein leiser, friedlicher Schlummer, ohne dass dir eine Mücke vor den Ohren herumtanzt, ohne dass ein Hagel von Fragen auf deinen Kopf einprasselt wie Regen auf ein Blechdach. In der Zeit des Glücks antwortete ich auf die Frage „Wie geht’s?“ immer mit „Gut!“. Einfach so, zack. Das Glück erspart einem das Überlegen. Erst danach habe ich angefangen, über die Frage nachzudenken. Das Für und Wider abzuwägen. Mich dem zu entziehen und vage zu nicken. So ging es dem ganzen Land. Alle sagten nur noch „Geht so“. Weil nach all dem, was mit uns passiert war, das Leben nicht mehr richtig gut gehen konnte.

Der Anfang vom Ende des Glücks war, glaube ich, dieser Nikolaustag auf Jacques’ großer Terrasse in Bukavu. Einmal im Monat besuchten wir ihn in Zaire, den alten Jacques, das war zu einer Gewohnheit geworden. An diesem Tag kam Mama mit, obwohl sie schon seit Wochen nicht mehr viel mit Papa sprach. Bevor es losging, fuhren wir noch bei der Bank vorbei, um uns Devisen zu holen. „Wir sind Millionäre!“, rief Papa, als er wieder herauskam. Unter Mobutu hatte das Geld in Zaire so an Wert verloren, dass man für ein Glas Trinkwasser mit Fünf-Millionen-Scheinen bezahlte.

Am Grenzposten wechselten wir in eine andere Welt. An die Stelle burundischer Zurückhaltung trat zairisches Tohuwabohu. In dem Riesengewusel trafen sich Leute, schrien durcheinander oder beschimpften sich gegenseitig wie auf einem Viehmarkt. Lärmende, schmutzige Kinder beglotzten die Rückspiegel, die Scheibenwischer und die von Pfützen stehenden Wassers dreckbespritzten Felgen. Für ein paar Schubkarren Geld wurden Ziegen zu Spießen, ledige Mütter liefen Slalom durch die Reihen von Pick-ups und Minibussen, die Stoßstange an Stoßstange in der Schlange standen, und verkauften schwarz harte Eier, die man in grobes Salz tauchen konnte, oder Tütchen mit scharfen Erdnüssen, Bettler mit von der Kinderlähmung verbogenen Beinen wollten ein paar Millionen, um die lästigen Folgen des Berliner Mauerfalls zu überleben, und ein Pastor stand mit einer in Königspythonhaut gebundenen Bibel auf Suaheli in der Hand auf der Motorhaube seines klapprigen Mercedes und verkündete lautstark das baldige Ende der Welt. Ein in dem rostigen Grenzhäuschen vor sich hin dösender Soldat wedelte träge mit einer Fliegenklatsche. Dieselschwaden und heiße Luft hatten die Kehle des Beamten, der seit Ewigkeiten kein Gehalt mehr bekommen hatte, ausgedörrt. Riesige, aus Schlaglöchern entstandene Krater in den Straßen setzten den Autos zu. Das hinderte den Zöllner aber keineswegs daran, die Reifenprofile, den Kühlwasserstand und das ordnungsgemäße Funktionieren der Blinker bei jedem Einzelnen genauestens zu überprüfen. Zeigte das Fahrzeug keinen der erhofften Mängel, verlangte er einen Tauf- oder Erstkommunionschein, damit man ins Land durfte.

Kampfesmüde rückte Papa an diesem Nachmittag endlich das Trinkgeld raus, auf das all diese grotesken Manöver abzielten. Der Schlagbaum hob sich, und wir konnten unseren Weg im Dampf der heißen Quellen fortsetzen, die den Straßenrand säumten.

Zwischen der kleinen Stadt Uvira und Bukavu hielten wir an diversen dubiosen Spelunken, um Bananenbällchen und Tütchen mit frittierten Termiten zu kaufen. Die Lokale trugen wunderliche Namen wie „Au Fouquet’s des Champs-Elysées“, „Snack-bar Giscard d’Estaing“ oder „Restaurant fête comme chez vous“. Als Papa die Polaroidkamera zückte, um diese Schilder zu verewigen und die Kreativität der Einheimischen zu feiern, tchipte Mama ihn an und warf ihm vor, einem Exotismus für Weiße zu huldigen.

Nachdem wir eine Vielzahl von Hähnen, Enten und Kindern fast totgefahren hätten, gelangten wir nach Bukavu, einer Art Paradies am Ufer des Kivu-Sees mit Art-déco-Überresten einer einst futuristischen Stadt. Bei Jacques war schon der Tisch für uns gedeckt. Er hatte frische Gambas aus Mombasa kommen lassen.

„Eine schöne Austernplatte wäre besser gewesen“, bemerkte Papa, „aber es tut schon gut, von Zeit zu Zeit was Anständiges zwischen die Zähne zu kriegen!“

„Worüber beklagst du dich, Michel?“, fragte Mama ohne Zärtlichkeit. „Schmeckt dir das Essen bei uns nicht?“

„Nein! Dieser blöde Prothé zwingt mich jeden Mittag, seine afrikanischen Hülsenfrüchte runterzuwürgen. Wenn er doch wenigstens ein Entrecôte braten könnte!“

„Davon kann ich auch ein Lied singen!“, pflichtete Jacques ihm bei. „Mein Küchenmakak brät alles tot, weil das angeblich die Parasiten vernichtet. Ich weiß gar nicht mehr, was ein ordentliches englisches Steak ist. Wäre ich doch nur in Brüssel, um mich einer anständigen Amöbenkur zu unterziehen!“

Allgemeines Gelächter. Nur Ana und ich am Ende des Tisches blieben still. Ich war zehn Jahre alt, sie war sieben. Vielleicht verstanden wir deshalb Jacques’ Humor nicht. Ohnehin war es uns strengstens verboten, etwas zu sagen, es sei denn, wir würden angesprochen. Das war die goldene Regel bei allen Einladungen. Papa konnte es nicht leiden, wenn Kinder sich in die Gespräche der Erwachsenen einmischten. Schon gar nicht bei Jacques, der wie ein zweiter Vater für ihn war, ein Vorbild, von dem er, ohne es zu merken, die Ausdrucksweise, die Mimik und sogar den Tonfall übernahm. „Von ihm habe ich alles über Afrika gelernt!“, sagte er oft zu Mama.

Zum Schutz vor dem Wind beugte sich Jacques unter den Tisch, um sich mit seinem silbernen Zippo mit den zwei eingravierten Hirschen eine Zigarette anzuzünden. Dann kam er wieder hoch, ließ ein paar Rauchkringel aus seiner Nase aufsteigen und schaute eine Weile auf den Kivu-See. Von seiner Terrasse aus konnte man in der Ferne eine verlorene kleine Inselkette entdecken. Jenseits, auf der anderen Seite des Sees, lag die ruandische Stadt Cyangugu. Mamas Blick hing an diesem Jenseits. Bestimmt gingen ihr jedes Mal, wenn wir bei Jacques zum Essen waren, trübselige Gedanken durch den Kopf. Dort drüben, nur wenige Kabellängen entfernt, lag ihre Heimat Ruanda, zum Greifen nah. Sie war nicht mehr dort gewesen, seit sie 1963 als Vierjährige im Schein der Flammen, die das Haus ihrer Familie niederbrannten, in einer Massakernacht von dort geflohen war.

Der Rasen in Jacques’ Garten war tadellos gemäht, von einem alten Gärtner, der seine Machete in weit ausholenden Bewegungen schwang wie einen Swingolf-Schläger. Vor uns saugten metallicgrüne Kolibris Nektar aus dem roten Hibiskus, was ein bemerkenswertes Ballett abgab. Ein Kronenkranichpärchen spazierte durch den Schatten der Zitronenbäume und Guajaven. Jacques’ Garten wimmelte vor Leben, sprühte vor Farben und verströmte einen zarten Zitronengrasduft. Sein Haus, das aus seltenen Hölzern des Nyungwe-Waldes und schwarzem, porösem Stein vom Nyiragongo-Vulkan erbaut war, ähnelte einem Schweizer Chalet.

Als Jacques die Tischglocke läutete, kam der Koch angelaufen. Seine Dienstkleidung mit Mütze und weißer Schürze passte nicht recht zu seinen schrundigen nackten Füßen.

„Stell uns noch drei Primus hin, und räum gefälligst diesen Saustall auf!“, befahl Jacques.

„Wie geht es dir, Évariste?“, fragte Mama den Koch.

„Gott sei Dank ganz gut, Madame!“

„Lass gefälligst Gott aus dem Spiel!“, warf Jacques ein. „Dir geht es nur deshalb gut, weil es noch ein paar Weiße in Zaire gibt, die den Laden am Laufen halten. Ohne mich würdest du betteln gehen, wie alle anderen von deiner Sorte auch!“

„Wenn ich Gott sage, mein ich doch dich, Chef!“, gab der Koch spöttisch zurück.

„Verarsch mich nicht, du Makak!“

Sie mussten beide lachen, und Jacques fuhr fort: „Unglaublich, dass ich es bei keiner Frau geschafft habe, sie länger als drei Tage zu halten, aber mir seit fünfunddreißig Jahren diesen Schimpansen aufhalse!“

„Du hättest mich heiraten sollen, Chef!“

„Funga kimwa! Bring lieber das Bier, statt hier dumm rumzulabern!“, sagte Jacques in einem neuerlichen Lachanfall, gefolgt von einem Räuspern, bei dem mir fast die Gambas wieder hochkamen.

Ein Kirchenlied vor sich hin singend, trollte sich der Koch. Jacques schnäuzte sich laut in ein mit seinen Initialen besticktes Stofftaschentuch, nahm seine Zigarette wieder auf, ließ ein bisschen Asche auf das versiegelte Parkett fallen und sagte zu Papa: „Das letzte Mal in Belgien haben die Ärzte mir gesagt, wenn ich nicht mit dem Rauchen aufhöre, gehe ich über den Jordan. Was ich hier nicht alles mitgemacht habe: Kriege, Plünderungen, Mangelwirtschaft, Bob Denard und Kolwezi, dreißig Jahre schwachsinnige ›Zairisierung‹, und am Ende bringen mich die Zigaretten um! Himmel, Arsch und Zwirn!“

Seine Hände und der kahle Schädel waren voller Altersflecken. Es war das erste Mal, dass ich ihn in Shorts sah. Seine unbehaarten, milchweißen Beine bildeten einen merkwürdigen Gegensatz zur sonnenverbrannten Haut der Unterarme und des zerfurchten Gesichts – als ob sein Körper aus unterschiedlichen Teilen zusammengefügt wäre.

„Vielleicht haben die Ärzte recht, und du solltest mal kürzertreten“, schaltete Mama sich ein. „Drei Päckchen pro Tag sind ganz schön viel, lieber Jacques.“

„Fang du jetzt nicht auch damit an!“, erwiderte Jacques, immer noch an Papa gewandt, als wäre Mama gar nicht da. „Mein Vater hat geraucht wie ein Schlot und ist fünfundneunzig geworden. Und was der sonst noch so alles erlebt hat! Das waren Zeiten, damals im Kongo unter Leopold III.! Ein Teufelskerl, mein Vater! Hat die Eisenbahnstrecke von Kabalo nach Kalemi gebaut. Die natürlich auch schon lange nicht mehr funktioniert, wie alles in diesem Drecksland. Das totale Chaos, kann ich dir sagen!“

„Warum verkaufst du nicht alles und kommst nach Bujumbura?“, rief Papa mit der Begeisterung aus, die ihn gelegentlich befiel, wenn er spontan eine Eingebung hatte. „Das Leben dort ist angenehm. Ich habe jede Menge Baustellen und bekomme Angebote en masse. Da ist gerade einiges zu holen!“

„Verkaufen? Hör mir auf mit dem Scheiß! Meine Schwester bequatscht mich schon ständig am Telefon, dass ich nach Belgien gehen soll. ›Komm nach Hause, Jacques‹, sagt sie immer, ›sonst geht es noch schlecht für dich aus. Bei den Zairern endet es doch immer damit, dass sie die Weißen ausplündern und lynchen.‹ Kannst du dir mich in einer Wohnung in Ixelles vorstellen? Ich hab nie da gelebt, was soll ich dort in meinem Alter? Als ich das erste Mal belgischen Boden betreten habe, war ich fünfundzwanzig und hatte zwei Kugeln im Bauch. Die haben sie mir aus einem Hinterhalt verpasst, als wir die Kommunisten aus Katanga vertrieben haben. In Belgien bin ich unters Messer gekommen, aber kaum war ich wieder zusammengeflickt, bin ich stehenden Fußes zurück. Ich bin mehr Zairer als all diese Neger zusammen! Ich bin hier geboren und werde hier sterben! In Bujumbura würde es mir ein paar Wochen gefallen, ich würde zwei, drei Geschäfte abschließen, ein paar großen bwanas die Hand schütteln, ein paar Garküchen und alte Freunde abklappern und dann wieder heimfahren. Die Burunder sind so gar nicht mein Fall. Bei den Zairern weiß man wenigstens, woran man ist. Matabiche, Bakschisch, Trinkgeld, und alles läuft! Aber die Burunder? Komische Käuze. Kratzen sich mit der rechten Hand am linken Ohr …“

„Genau das sage ich auch immer zu Michel!“, warf Mama ein. „Ich halte das Land nicht mehr aus!“

„Bei dir ist das ganz was anderes, Yvonne“, sagte Papa verärgert. „Du träumst ja davon, in Paris zu leben, das ist deine fixe Idee!“

„Ja, und es wäre gut für uns alle, für dich, für mich und für die Kinder. Was haben wir denn für eine Zukunft in Bujumbura? Kannst du mir das sagen? Doch nur dieses jämmerliche, kleine Leben!“

„Fang nicht schon wieder damit an, Yvonne! Es ist immerhin deine Heimat, von der du sprichst.“

„Nein, nein, nein, nein, nein … Meine Heimat ist Ruanda! Da, gegenüber, vor deinen Augen! Ruanda! Ich bin ein Flüchtling, Michel. Und in den Augen der Burunder bin ich das immer gewesen. Sie haben es mich spüren lassen mit ihren Beleidigungen, ihren Unterstellungen, ihren Ausländerquoten und ihrem Numerus clausus in der Schule. Also lass mich gefälligst von Burundi denken, was ich will!“

„Warte, Schatz!“, sagte Papa in gewollt beruhigendem Tonfall zu Mama. „Schau dich mal um. Diese Berge, diese Seen, diese Landschaft! Wir leben in einem schönen Haus mit Hausangestellten, Platz für die Kinder, das Klima ist gut, und die Geschäfte laufen nicht schlecht. Was willst du mehr? So einen Luxus wirst du in Europa nie haben, das kannst du mir glauben. Europa ist keineswegs das Paradies, das du dir vorstellst. Warum, glaubst du, habe ich mir hier seit zwanzig Jahren ein Leben aufgebaut? Warum, glaubst du, bleibt Jacques lieber in Zaire, statt nach Belgien zu gehen? Hier sind wir privilegiert. Dort sind wir niemand. Warum weigerst du dich, das zu begreifen?“

„Du redest und redest, aber ich weiß um die Schattenseiten. Du bewunderst die lieblichen Hügel, aber ich kenne das Elend derer, die dort hausen. Du schwärmst von der Schönheit der Seen, aber ich rieche das Methan, das unter dem Wasser schlummert. Du bist aus deinem ruhigen Frankreich geflohen, um in Afrika Abenteuer zu erleben. Schön für dich! Aber ich wünsche mir die Sicherheit, die ich nie hatte, den Luxus, meine Kinder in einem Land großzuziehen, in dem man keine Angst haben muss zu krepieren, weil man …“

„Hör auf mit deinen ewigen Ängsten und deinem Verfolgungswahn, Yvonne! Du musst immer gleich alles dramatisieren. Mit deinem französischen Pass hast du doch nichts mehr zu befürchten. Du lebst in einer Villa in Bujumbura, nicht in einem Flüchtlingslager, also mach bitte mal halblang!“

„Ich pfeife auf deinen Pass, das ändert nichts an der Sache, an dieser Bedrohung, die überall lauert. Aber die Geschichte, von der ich spreche, interessiert dich ja nicht, Michel, und sie hat dich auch nie interessiert. Du warst immer nur auf der Suche nach einem neuen Spielplatz, wo du als verwöhntes Kind des Westens deine Träume ausleben kannst …“

„Was redest du denn da? Du gehst mir ganz schön auf die Nerven, ehrlich. Viele Afrikanerinnen würden sich glücklich schätzen, wenn sie an deiner Stelle …“

Mama starrte Papa so streng an, dass er es nicht wagte, den Satz zu beenden. Dann fuhr sie sehr ruhig fort:

„Du merkst ja nicht einmal mehr, was du sagst, mein armer Michel. Ich gebe dir einen guten Rat: Als alter Baba-cool-Hippie solltest du es nicht mit Rassismus versuchen, das steht dir überhaupt nicht. Überlass das lieber Jacques und den anderen echten Kolonialisten.“

Jacques verschluckte sich am Rauch seiner Zigarette. Mama war es egal, sie war aufgestanden, hatte Papa ihre Serviette ins Gesicht geworfen und war gegangen. In dem Moment kam der Koch, ein freches Grinsen auf den Lippen, und brachte das Primus auf einem Plastiktablett.

„Yvonne! Komm sofort zurück!“, brüllte mein Vater, beide Fäuste auf den Tisch gestemmt und den Hintern leicht angehoben. „Du entschuldigst dich auf der Stelle bei Jacques!“

„Lass gut sein, Michel“, sagte der. „Frauen …“

In den folgenden Tagen versuchte Papa immer wieder, mit zärtlichen Worten und Scherzen alles wiedergutzumachen, doch Mama blieb kalt wie Marmor. Am Sonntag wollte er uns unbedingt zum Essen nach Resha ausführen, das sechzig Kilometer von Bujumbura entfernt am Seeufer liegt. Es wurde unser letzter gemeinsamer Familiensonntag.

Die Fenster des Wagens waren heruntergekurbelt, und der Wind pfiff so laut, dass wir kaum was verstanden. Mama wirkte abwesend, und Papa versuchte, das Schweigen zu übertönen, indem er uns ständig Sachen erklärte, nach denen keiner gefragt hatte: „Schaut mal, ein Kapokbaum. Den haben die Deutschen Ende des 19. Jahrhunderts nach Burundi eingeführt. Von ihm kommt Kapok, diese Fasern, mit denen die Kopfkissen gefüllt sind.“ Die Straße führte am See entlang und dann geradeaus Richtung Süden bis zur tansanischen Grenze. Papa redete weiter vor sich hin: „Der Tanganjika-See ist der längste und fischreichste See der Welt. Er misst über sechshundert Kilometer, und seine Fläche ist größer als die von Burundi.“

Die Regenzeit war vorbei, der Himmel klar. In den Zairer Bergen am gegenüberliegenden Ufer konnte man in ungefähr fünfzig Kilometer Entfernung die Blechdächer schimmern sehen. Kleine weiße Wolken schwebten wie Baumwollbäuschchen vor den Gipfeln.

Die Brücke über den Mugere-Fluss war nach dem letzten Hochwasser zusammengebrochen, also durchquerten wir den Fluss in seinem Bett. Wasser lief in den Wagen, und Papa schaltete zum ersten Mal, seit er den Pajero hatte, den Allradantrieb ein. In Resha gab es ein Schild zum „Restaurant le Castel“. Wir bogen in einen kleinen, von Mangobäumen gesäumten Erdweg ein und wurden von einer Horde Grünmeerkatzen empfangen, die einander auf dem Parkplatz lausten. Am Eingang zum Restaurant stand ein komisches Gebäude mit einem roten Blechdach, überragt von einem Signalmast; ein kupfernes Schild stellte den Pharao Echnaton dar.

Wir nahmen unter einem Amstel-Sonnenschirm auf der Terrasse Platz. Nur ein anderer Tisch in der Nähe der Bar war noch besetzt, dort aß ein Minister mit seiner Familie zu Mittag, umrahmt von zwei bewaffneten Soldaten. Die Ministerkinder waren noch braver als wir, sie gaben keinen Mucks von sich, griffen höchstens scheu nach ihrer Fantaflasche. Aus den Lautsprechern erklang leise und verrauscht Canjo Amissi von einer Kassette, Papa wippte auf seinem Plastikstuhl mit und ließ seinen Schlüssel um den Finger kreisen. Mama schaute Ana und mich mit einem traurigen Lächeln an. Als die Kellnerin kam, bestellte sie: „Kapitänsspieße, vier! Zwei Fruito. Zwei Amstel.“ Kleinen Angestellten gegenüber sprach Mama nie in ganzen Sätzen, sondern im Telegrammstil. Das Personal verdiente kein Verb.

Man musste oft eine gute Stunde rechnen, bis das Essen kam. Und da die Atmosphäre am Tisch zwischen Papas Schlüsselklimpern und Mamas schiefem Lächeln so drückend war, nutzten Ana und ich die Gelegenheit zu verschwinden, um einmal in den See zu hüpfen. „Passt auf die Krokos auf, Kinder …“, rief Papa uns nach, um uns Angst zu machen. Zehn Meter vom Ufer entfernt ragte ein Felsen aus dem Wasser wie der runde Rücken eines Nilpferds. Wir rannten zu der Stelle und fanden etwas weiter einen Eisensteg, von dem wir in das türkisfarbene Wasser tauchen und die Fische beim Herumschwänzeln zwischen den großen Steinen beobachten konnten. Als ich die Leiter hinaufstieg, sah ich Mama in ihrem weißen Kostüm mit dem breiten braunen Ledergürtel und dem roten Tuch in den Haaren am Strand stehen. Sie bedeutete uns, dass wir essen kommen sollten.

Danach fuhr Papa mit uns zum Kigwena-Wald, um uns die Paviane zu zeigen. Wir liefen fast eine Stunde einen schmalen, lehmigen Weg entlang, ohne irgendwas zu entdecken außer ein paar grünen Turakos. Die Stimmung zwischen Mama und Papa war furchtbar. Sie redeten nicht miteinander und wichen den Blicken des anderen aus. Meine Schuhe waren total matschig. Ana lief voraus, sie wollte die Affen als Erste entdecken.

Anschließend zeigte Papa uns die Palmölfabrik in Rumonge, bei der er 1972, als er nach Burundi kam, die Bauaufsicht geführt hatte. Die Maschinen waren alt und das ganze Gebäude von einer schmierigen Substanz bedeckt. Berge von Palmfrüchten trockneten auf großen blauen Planen. Rundherum breitete sich kilometerweit eine riesige Plantage aus. Während Papa die verschiedenen Stufen der Pressung erklärte, sah ich, wie Mama sich absetzte und zum Wagen ging. Auf dem Heimweg kurbelte sie die Fenster hoch und machte die Klimaanlage an. Dann legte sie eine Kassette von Khadja Nin ein, und Ana und ich sangen „Sambolera“ mit, bis Mama einfiel. Sie hatte eine schöne Stimme, die die Seele streichelte und uns genau solche Schauer über den Rücken jagte wie die Klimaanlage. Wir hätten am liebsten die Kassette angehalten, um nur Mamas Stimme zu hören.

Als wir über den Markt von Rumonge fuhren, schaltete Papa in einen anderen Gang und legte dabei seine Hand auf Mamas Knie. Sie schob sie weg, wie man eine Fliege von seinem Teller verscheucht. Papa schaute in den Rückspiegel, und ich drehte meinen Kopf zum Fenster und tat so, als ob ich nichts gesehen hätte. Bei Kilometer 32 kaufte Mama ein paar Kugeln ubusagwe, in Bananenblätter eingewickelte kalte Maniokpaste, die wir im Kofferraum verstauten. Zum Abschluss unseres Ausflugs hielten wir am Livingstone-Stanley-Stein mit der Inschrift „Livingstone, Stanley, 25-XI-1889“. Ana und ich spielten das Treffen der beiden Forscher nach: „Doktor Livingstone, nehme ich an?“ Von Weitem sah ich, wie Papa und Mama endlich miteinander redeten. Ich hoffte so sehr, dass sie Frieden schlossen, dann würde Papa Mama in seine starken Arme nehmen und sie ihren Kopf in seine Halsbeuge legen, und dann würden sie Hand in Hand wie Verliebte den Weg zur Bananenplantage hinunterlaufen. Doch bald war mir klar, dass sie sich stritten, weil sie so wild herumfuchtelten und einander ständig anklagend den Zeigefinger unter die Nase hielten. Ein warmer Wind hinderte mich daran zu verstehen, was sie sagten. Hinter ihnen bogen sich die Bananenstauden, eine Gruppe Pelikane flog über das Vorgebirge, die rote Sonne versank hinter den Hochebenen im Westen, und ein blendendes Licht legte sich auf die glitzernde Oberfläche des Sees.

Nachts ließ Mamas Zorn die Wände unseres Hauses wackeln. Glas splitterte, Scheiben zersprangen, Teller zerschellten auf dem Boden.

„Beruhige dich, Yvonne!“, sagte Papa immer wieder. „Du weckst noch das ganze Viertel auf!“

Doch sie schrie nur: „Hau ab!“

Mamas Stimme hatte sich vor lauter Schluchzen in einen Strom aus Schlamm und Schotter verwandelt. Wortkaskaden und dröhnende Flüche erfüllten die Nacht. Schließlich verlagerte sich der Lärm nach draußen. Ich hörte Mamas Geschrei unter meinem Fenster und das Krachen der Stoßstange, als sie den Wagen zu Schrott fuhr. Dann nichts mehr, dann wieder das Grollen der Gewalt, dieser Gewalt, die überall grollte. Ich sah das Hin und Her ihrer Schritte in dem Lichtspalt unter meiner Zimmertür. Mein kleiner Finger bohrte in dem Loch im Mückennetz über meinem Bett. Die Stimmen vermischten sich, verzerrten sich in den Tiefen und in den Höhen, sprangen von den Fliesen zurück, hallten an der Zwischendecke wider, ich wusste nicht mehr, ob es Französisch war oder Kirundi, ob Schreie oder Weinen, ob meine Eltern sich schlugen oder die Hunde im Viertel den Tod anheulten. Ich klammerte mich ein letztes Mal an mein Glück, weil ich es nicht verlieren wollte, aber ich konnte es so fest halten, wie ich wollte, es war voller Palmöl aus der Fabrik in Rumonge und glitschte mir schließlich aus den Händen. So, das war’s, unser letzter Familiensonntag zu viert. In der Nacht verließ Mama das Haus, Papa unterdrückte sein Schluchzen, und während Ana mit geballten Fäusten schlief, zerriss mein kleiner Finger das Netz, das mich seit Ewigkeiten vor Mückenstichen schützte.

„Ein überragendes Debüt, voll sprachlicher Kraft“

„Es fesselt und verstört zugleich, wie die ohnehin schon schwierige Pubertät eines Jungen in einem Land zwischen aufkeimender Demokratie, Kolonie und Diktatur gegen seinen Willen politisiert wird. (…) Stilistisch brillant, aber brutal lässt Faye Gabriels Kindheit in sich zusammenfallen.“

„›Kleines Land‹ ist alles andere als ein Buch der großen Worte und lauten Töne. Es drängt sich nicht auf, aber es nimmt einen mit. Weil es zeigt, wie sich der Krieg leise, aber unaufhaltsam in ein Leben schleicht.“

„(…) Es ist beeindruckend, wie Faye es schafft, einen Roman über den Genozid zu schreiben, ohne dass der selbst zum Thema würde (…).“

»Dieses Buch lässt den Atem stocken. Trotz der unvorstellbaren Grausamkeiten, die Gaël Faye schildert, gelingt ihm etwas schier Unmögliches: eine gewisse Leichtigkeit.«

„Gael Faye verleiht den erschütternden Nachrichten, die uns in den 1990ern aus Afrika erreichten, ein Gesicht – eines, das aber zeigt, dass der Schrecken trotz allem nicht über das Glück siegen darf.“

„Die Geschichte überzeugt mit intensiven Sinneseindrücken und einer lyrischen Sprachmelodie.“

„›Kleines Land‹ ist ein berührender, häufig auch amüsanter Roman mit Multikulti-Großfamilien, paradiesischer Natur, profanem, dann wieder skurrilem Alltag, Rassismus, Brutalität und Kriegstraumata, dem Beginn eines neuen Lebens in Europa und dem Traum von der Rückkehr.“

„Gael Faye erzählt in ›Kleines Land‹ eindrucksvoll und nüchtern über eine Kindheit im Schatten des Genozids.“

„Ihm ist ein überwältigendes Buch über das Gefühl des Verlorenseins gelungen.“

„›Kleines Land‹ ist in seiner Präsenz und machtvollen Authentizität von einer erzählerischen Dringlichkeit, die einen unmittelbar betrifft, und zugleich voller Poesie und Zartheit.“

„Eine Liebeserklärung an Ruanda und Burundi.“

„Faye schreibt aus der Optik eines Elfjährigen, der erst allmählich realisiert, was da abgeht, als sich die Vorboten der Katastrophe mehren. Gerade sein – zumindest scheinbar – unbeschwerter Stil macht die Brisanz der Ereignisse umso deutlicher.“

„Zweifelsohne einer der stärksten Romane dieses Herbstes, der aufwühlt und dazu zwingt, Position zu beziehen.“

„Es ist ein großes Thema, dessen sich Gael Faye mutig aus der Coming-of-Age-Perspektive annimmt. Poesie ersetzt Rührung, aber es sind nicht die Worte, die klingen, sondern der Rhythmus der Gedanken.“

„Ein überwältigendes Buch.“

„Aufwühlend und echt.“

„Es ist auch ein nostalgisches Buch, das über eine verlorene Kindheit berichtet – voller Liebe, aber ganz ohne Pathos -, das auch die ganz dunklen Seiten Afrikas nicht unerwähnt lässt. Ein unbedingt empfehlenswertes Buch!“

„Dieses Nebeneinander von Leichtigkeit und Schrecken macht ›Kleines Land‹ so toll. Denn Gael Faye führt hier völlig unsentimental vor, welche Katastrophe es bedeutet, wenn der Krieg einem die Kindheit raubt.“

„Ein überzeugendes Debüt, das all jenen aus dem Herzen spricht, die ihre Heimat verlassen mussten, um in der Fremde zu leben.“

„Seine Poesie, all die sinnlichen Wahrnehmungen, mit denen er im Buch eine Kindheit in Burundi beschreibt, ist (deshalb auch) kein sehnsüchtiger Rückblick. Sie ist ein eindrucksvoller Akt der Befreiung und Selbstfindung.“

„›Kleines Land‹ ist ein berührender, teils nostalgischer, häufiger jedoch amüsanter Roman mit Multikulti-Großfamilien, paradiesischer Natur, profanem bis skurrilem Alltag, Rassismus, Kriegstraumata, dem Neubeginn in Europa und dem Traum von der Rückkehr.“

„›Kleines Land‹ ist ein mitreißendes, erschütterndes Buch. Aus beinahe jeder Zeile springt die Sehnsucht nach einem Kindheitsparadies, das nicht unwiderruflich verloren ist, denn Faye erobert es sich erzählend zurück.“

„Für Leser aus Europa öffnet der ruandisch-französische Schriftsteller einen neuen Blick auf den ärmsten Kontinent der Welt. Er zeichnet in ›Kleines Land‹ in wenigen ausdrucksstarken Szenen die Apokalypse eines Krieges, in dem auch die Kinder schuldig werden: ›Völkermord ist ein schwarzer Sumpf, wer nicht darin unter-geht, ist für sein Leben verseucht.‹“

»Gaël Faye spricht nicht alles aus, lässt einen Raum zwischen Gaby und mir. Das ist gut und raffiniert – wie viele Sätze, die mich aufhorchen lassen: ›Der Krieg findet für uns Feinde, ohne dass wir darum gebeten haben.‹ In Frankreich stand das bemerkenswerte Buch lange auf der Bestsellerliste und gewann zudem den Prix Goncourt de Lycéens. Auch für mich ist das Buch zu einem wichtigen und besonderen Werk geworden, dem ich noch viele LeserInnen wünsche.«

„Es ist kein Buch, das auf brutale Effekte baut, aber am Ende stockt einem der Atem.“

»Gaël Faye, das ist seine Kunst, erzählt das Schwere leicht. Seine Sprache klingt direkt, musikalisch und sucht manchmal das starke Bild, das nicht einfach zu übersetzen gewesen sein dürfte.«

„Der Stoff ist stark, die Perspektive gut, doch zum großen Buch wird ›Kleines Land‹ durch den Ton: gewitzt, poetisch, voller Humor und niemals rührselig.“

„Ein vielschichtiges Buch, aus dem viel Sehnsucht spricht.“

„Auch wenn man schon viele Reportagen, Filme oder Theaterstücke über diesen Völkermord gelesen hat - wie Gael Faye das Wirken des schleichenden Gifts und den darauf folgenden katastrophalen Outburst beschreibt, das hat man so noch nicht gelesen.“

„Obwohl sich in ›Kleines Land‹ sehr dramatische Dinge ereignen, erzählt Faye davon in einem leichten, unsentimentalen Ton. Genau das macht dieses Buch so eindrücklich und natürlich auch aktuell. Denn ›Kleines Land‹ lässt erahnen, welchen Schmerz es bedeutet, wenn ein Krieg einem nicht nur die Heimat, sondern auch die Kindheit raubt.“

„Fayes literarisches Verdienst ist es, für Ungeheuerliches eine unmittelbare Sprache gefunden zu haben. Es ist ihm gelungen, aus der Perspektive eines Kindes, eine Geschichte von Krieg, Auslöschung und Vertreibung zu erzählen, die universell ist. Ein großer Roman.“

»Es gibt keine Worte, um einen Krieg begreiflich zu machen. Aber Gaël Faye findet Worte, die beschreiben, wie zerstörerisch die Kräfte sind, die Menschen entfesseln. Wie schnell das Glück verschwinden kann, als hätte es nie existiert. Er berührt mich sehr mit diesem Roman, mit dieser großen Geschichte über sein kleines Land.«

„… mit ›Kleines Land‹ beweist er, dass er nicht nur Songtexte schreiben kann, sondern auch über den langen Atem für die große Form verfügt. Und er macht auf erschütternde Weise nachvollziehbar, wie innerhalb kürzester Zeit aus einem idyllischen Kindheitsparadies die Hölle werden konnte, die Burundi bis heute ist.“

„(…) von eindringlicher Wucht, schlicht und klar formuliert aus der Sicht eines verängstigten Kindes.“

„Kraftvoll, vielstimmig und direkt kommt die Sprache des Autors daher.“

„Kleine, feine Literatur, die über Großes berichtet. Selten hält man so etwas prachtvoll Rührendes in den Händen.“

„Ein kraftvolles Buch, ohne jegliche Klischees.“

„Genau dieses Nebeneinander von Leichtigkeit und Schrecken macht ›Kleines Land‹ so toll. Gael Faye führt hier völlig unsentimental vor, welche Katastrophe es bedeutet, wenn der Krieg einem die Kindheit raubt.“

„Der Verlust der Unschuld – die der Kinder wie die eines ganzen Volks: Es ist ein großes Thema, dessen sich Gael Faye in ›Kleines Land‹ mutig annimmt. Poesie ersetzt Rührung, aber es sind nicht die Worte, die klingen, sondern der Rhythmus der Gedanken.“

„ (...) ein hinreissender Romanerstling.“

„Mit seinem Roman hat Faye einen Nerv getroffen, weil er für die Not und Verunsicherung, die Flüchtlinge überall auf der Welt erleiden, einen stimmigen Ausdruck gefunden hat – schwankend zwischen Schmerz über die verlorene Heimat und Sehnsucht nach Frieden.“

„Kein durchweg trauriges Buch. Dennoch bleibt die Erkenntnis, dass manche Wunden niemals heilen.“

„Dies ist der Roman einer Kindheit in Burundi, von Toben und Träumen im Schatten ethnischer Konflikte, der dennoch das Licht dieser frühen Jahre nicht auslöschen kann. Der Erstling eines franco-burundischen Autors von ganz eigenem Zauber.“

„Trotz allem Schrecklichen, das der Roman mitführt, ist er von einer schicksalshaften, melancholisch untermalten Heiterkeit geprägt, die sich überträgt. Man erfährt hier unendlich viel mehr – Schönes wie Trübes – über ein afrikanisches Land und seine Widersprüchlichkeiten als auf den üblichen Informationskanälen.“

„Wer Afrika verstehen will, der sollte „Kleines Land“ von Gael Faye lesen.“

»›Kleines Land‹ von Gaël Faye ist ein überwältigendes Buch, voller Schrecken und Glückseligkeit, Güte und ewiger Verlorenheit.«

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags

Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.

Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.

Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.

Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.

Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.

Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.