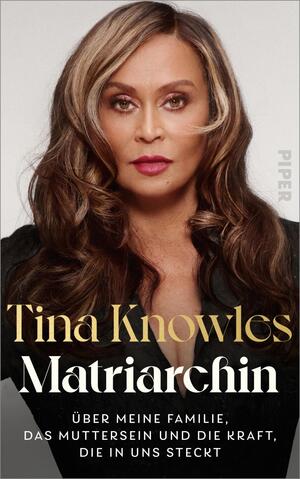

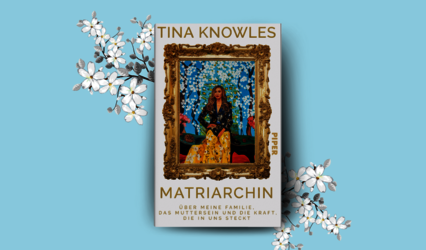

Matriarchin Matriarchin - eBook-Ausgabe

Über meine Familie, das Muttersein und die Kraft, die in uns steckt

— Die große Autobiographie von Beyoncés MutterMatriarchin — Inhalt

„My mama was a savage.“ Beyoncé Knowles

Tina Knowles, die Mutter der mit zahlreichen Grammys ausgezeichneten Singer-Songwriterinnen Beyoncé und Solange, ist als Matriarchin bekannt: eine entschlossene, selbstbewusste und kluge Frau, die zwei der größten Künstlerinnen unserer Zeit geprägt hat. Dieses Buch gewährt einen Einblick, wer hinter den hypererfolgreichen Töchtern steckt. So erfährt man nicht nur einiges über Beyoncé und Solange, sondern auch über das Leben als Schwarze Frau in einem von Ungleichheit geprägten Land und davon, wie man sich auch in schwierigen Lebenssituationen nicht unterkriegen lässt. So ist dieses Buch die intime und aufschlussreiche Geschichte einer brillanten Frau und eine generationenübergreifende Familiensaga, die die Geschichte Amerikas in sich trägt – und die Weisheit, die Frauen einander weitergeben, von Müttern zu Töchtern, über Generationen hinweg. Und Knowles empowert die Leser:innen dazu, aus jedem widrigen Umstand das Beste zu machen, an sich zu glauben und die eigenen Ziele umzusetzen.

Leseprobe zu „Matriarchin“

Auftakt:

Unter dem Pekannussbaum

Dezember 1958

Später im Leben wird die Tochter ihre Mutter vermissen, den Klang ihrer Stimme, wenn diese sie ruft.

Als junges Mädchen aber verschwendet sie keinen Gedanken daran. Nicht, solange die Stimme noch so volltönend die Umgebung erfüllt. Immer wieder hört sie ihre Mutter ihren Namen sagen, ob als Aufforderung, ihr zuzuhören, oder als Bitte um Anerkennung, als liebevolles Seufzen oder als Ermahnung, doch um Himmels willen vorsichtig zu sein.

In diesen Momenten kann sie sich nicht vorstellen, was sie eines Tages dafür [...]

Auftakt:

Unter dem Pekannussbaum

Dezember 1958

Später im Leben wird die Tochter ihre Mutter vermissen, den Klang ihrer Stimme, wenn diese sie ruft.

Als junges Mädchen aber verschwendet sie keinen Gedanken daran. Nicht, solange die Stimme noch so volltönend die Umgebung erfüllt. Immer wieder hört sie ihre Mutter ihren Namen sagen, ob als Aufforderung, ihr zuzuhören, oder als Bitte um Anerkennung, als liebevolles Seufzen oder als Ermahnung, doch um Himmels willen vorsichtig zu sein.

In diesen Momenten kann sie sich nicht vorstellen, was sie eines Tages dafür geben würde, diese Stimme noch einmal zu hören.

„Tenie.“

Ich war vier Jahre jung und träumte davon, dass die Pailletten, die meine Mama an unsere Sonntagskleider nähte, sich in Diamanten verwandelten, ich wollte sie abreißen und meinen besten Freundinnen schenken. Oder dass wir in dem Vergnügungspark auf dem Pleasure Pier von Galveston Beach so viel Limonade trinken und umsonst Karussell fahren durften, wie wir wollten. Ich war mittendrin in meinem Traum, aber ausgerechnet jetzt rief mich meine Mama – gerade als es richtig gut zu werden versprach.

„Teeenie!“ Sie rief meinen Namen jetzt lauter, man hörte ihr immer noch das Kreol an, die Sprache, mit der sie aufgewachsen war, wenn auch inzwischen weniger stark. Agnes Derouen Buyince hatte ihre sanfte Stimme bis zur sechsten Klasse auf Hochglanz poliert, danach ging sie von der Schule ab – weiter ging es nicht für ein Schwarzes Mädchen in Louisiana.

Als ich die Augen aufschlug, fiel mir als Erstes auf, dass es bei uns zu Hause warm war. In Galveston – eigentlich in allen Häusern, in denen arme Leute lebten – wurde nicht geheizt, wenn man im Winter ins Bett ging. In alten Häusern wie unserem gab es sowieso keine Heizung, nur einen kleinen Ofen. Und hier auf der Insel vor der texanischen Golfküste wurden die Nächte manchmal eisig kalt.

Ein warmes Haus am Morgen bedeutete, dass es meiner Mama gut ging. Seit sie mich zur Welt gebracht hatte, sie war vierundvierzig und ich das jüngste von sieben Kindern, war sie häufig krank. Mindestens zweimal im Jahr musste sie wegen eines Herzleidens, das irgendwie mit ihren permanenten Sorgen zusammenhing, ins John Sealy Hospital, das Armenkrankenhaus in Galveston. Ihre gesundheitlichen Probleme waren nicht eingebildet oder übertrieben, vielmehr lauerten sie ständig wie ein furchterregendes Schicksal im Hintergrund. Ich hatte immer Angst davor, wann es wieder losgehen würde. Wenn meine Mutter zu Hause war, stand sie vor allen anderen auf, ungefähr um fünf Uhr morgens, und machte Feuer im Ofen. Wenn sie im Krankenhaus war, musste mein Vater oder eins von uns Kindern aufstehen, um Feuer zu machen. Wir schafften es aber nie so früh wie sie und hatten immer den gesamten Rest des Tages das Gefühl, der Wärme hinterherzulaufen, die uns stets zwei Schritte vorausblieb. An diesem Tag aber wusste ich, dass alles gut war. Und warm.

In unserem kleinen Zuhause mit zwei Zimmern lebten sieben Personen: meine drei älteren Brüder – Larry, Butch und Skip – schliefen in einem der beiden Zimmer. Meine Mom und mein Dad in dem anderen, in das sie außerdem eine Trennwand eingebaut hatten, sodass meine ältere Schwester Flo ihren eigenen Bereich bekam. Mein Bett stand irgendwie mitten im Raum dazwischen.

In meinem Bett war es viel zu behaglich, als dass ich mich hätte rühren wollen. Ich hörte meine Mutter in der Küche Frühstück machen. Meine Eltern legten Wert darauf, dass wir alle zusammen aßen. Ich roch das selbst gebackene Brot, das sie auf dem Herd röstete, ihre Pecan-Pancakes in der Pfanne und die Würstchen, die meine drei Brüder vor der Schule herunterschlingen würden.

Ich schloss das eine Auge wieder, das ich vorsichtig geöffnet hatte, aber dann fiel mir ein, dass Dezember war. Mit jedem Morgen, an dem ich aufwachte, rückte Weihnachten einen Tag näher und damit auch mein fünfter Geburtstag im Januar. Der Gedanke trieb mich aus dem Bett, mit den weichen Füßen meines Schlafanzug-Einteilers tappte ich über den Boden und schlitterte schließlich wie eine Eiskunstläuferin über den abgetretenen, glatten Küchenboden. Natürlich saßen alle anderen bereits am Tisch. Immer standen alle anderen vor mir auf. Meine große Schwester Flo war vierzehn und vollauf damit beschäftigt, sich für die Schule fertig zu machen – ich wurde an ihrem zehnten Geburtstag geboren, und als meine Mom ins Krankenhaus ging, um mich auf die Welt zu bringen, musste ihre Party abgesagt werden. „Kaum war Tenie da, hat sie mir auch schon mein Leben ruiniert“, behauptete Flo immer. Butch war zwölf, und mit seinem guten Aussehen und seiner großen Klappe sorgte er überall für Aufsehen, die Jungs hassten ihn ebenso sehr, wie ihn die Mädchen liebten. Larry war still und hochintelligent, er las die Zeitung meiner Mutter immer von vorne bis hinten. Skip riss irgendeinen abgedroschenen Witz, um unseren Vater zum Lachen zu bringen, mit gerade mal neun Jahren hatte er bereits seine Dad Jokes perfektioniert. Dabei war es gar nicht leicht, meinen Daddy zum Lachen zu bringen – Lumis Buyince sah so gut aus, dass er sich große Mühe geben musste, um barsch zu wirken. Oft saß ich auf seinem Schoß und wollte ihn umarmen. Ein paarmal erlaubte er es mir, aber dann hörte ich ein schroffes „Okay! Reicht. Los, zieh ab. Geh schon“. In seinem breiten Kreol-Akzent. Wir kicherten oft darüber, wie verlegen ihn unsere Zuneigung machte.

Klingt nach einer Menge Trubel, aber bei uns zu Hause war es eher ruhig. Meine Eltern waren schon etwas älter, gingen stark auf die fünfzig zu und waren bereits Großeltern, ihre ältesten Kinder waren lange vor meiner Ankunft ausgezogen. Sie waren müde, und ich war anstrengend. Ich bin ziemlich sicher, dass ich ADHS hatte, aber damals kannte das noch niemand. Damals hieß es, man sei ungezogen. Mein erster Spitzname war „Dennis the Menace“, nach dem Cartoon in den Galveston Daily News über einen Jungen, der stets zu gemeinen Streichen aufgelegt war. Der Name, der schließlich haften blieb, aber war „Badass Tenie B“.

Tenie war die Abkürzung für Celestine Ann, das mir nicht gefiel, weil anscheinend niemand wusste, wie man es richtig aussprach. Es heißt „Celeste-een“, aber ich bekam ständig „Sell-isteen“ oder noch schlimmer „Sulluh-steen“ zu hören. Das B stand für Beyoncé, meinen Nachnamen. Und Badass stand für alles, was ich anstellte. Ich tat nie anderen etwas, aber meine Taten eilten meinen Gedanken voraus. Gott hatte meiner Mutter, der vorsichtigsten Frau, die ich je kannte, ein furchtloses Mädchen geschenkt. Oder wie meine Mutter vielleicht gesagt hätte, eins ohne jeden Sinn für Vernunft. Badass Tenie B passte also ganz gut zu mir.

Meine Schwester und meine Brüder wollten nichts mit einer überdrehten Vierjährigen zu tun haben, und ihr eigentliches Leben spielte sich sowieso in der Schule bei ihren Freunden und damit außerhalb meines Blickfelds ab. Wenn sie morgens aus dem Haus gingen und mein Vater zur Arbeit an den Hafen fuhr, blieben nur meine Mutter und ich zu Hause. Bis alle zur Tür hinaus waren, hatte sie bereits die Sieben-Uhr-Messe der katholischen Holy Rosary Church direkt gegenüber besucht, so wie jeden Tag. Dann begann sie mit ihrer Arbeit als Schneiderin. Sie nähte. Das war ihr Beruf, genau so, wie es auch schon der ihrer Mutter gewesen war.

Meine Mutter hatte großes Talent dafür, die schönsten Meisterwerke aus Resten zu fertigen. Im Stoffladen in Galveston wurden die letzten Stücke der teuren Stoffballen billiger verkauft. Was vorher haarsträubend teuer war, sagen wir mal, sechs Dollar pro Meter, war jetzt für fünfzig Cent zu haben. War zum Beispiel nur noch ein halber Meter übrig, der auf jeden Fall für ein Kleid für ein kleines Mädchen reichte, bekam man ihn fast geschenkt.

Mama war besonders geschickt mit Perlen, sie nahm winzige Rocailles und nähte sie auf Kleider und Jacken, eine nach der anderen, und schuf dadurch ein Kunstwerk.

Bevor es aber an Wintertagen wie diesem mit der Arbeit losging, pflückten wir Pekannüsse. Jetzt war Erntezeit für den Pekannussbaum in unserem Garten, und meine Mutter ging jeden Morgen nach dem Frühstück raus und füllte einen Sack. Sie röstete die Nüsse in Karamell, füllte Teigstückchen oder Pies damit, oder gab sie den Jungs, die sie knackten und direkt aßen, was gesund war und sie beschäftigte. Wir aßen ständig Pekannüsse, und ich weiß nicht mehr, wann mir klar wurde, dass wir sie aßen, weil sie nichts kosteten.

„Komm, Tenie“, sagte meine Mama und nahm den großen braunen Sack und ging damit hinaus in den Garten. Ich folgte ihr in meinem Schlafanzug, versuchte hinter ihr Räder zu schlagen.

Der Pekannussbaum war riesig, mit einer wunderschönen runden Baumkrone. Ich sprang um seinen schuppigen graubraunen Stamm herum und tat, als würde ich ein Band darumbinden, dazu trällerte ich die ersten Zeilen von Maybe von den Chantels. „Maybe, if I cry every night, you’ll come back to me …“ Im Herumwirbeln blickte ich zu den starken Ästen des Baums hinauf, die stabil genug waren, um auch die größeren Jungs auszuhalten. Mein Bruder Larry hatte eine Bank hoch oben in den Ästen gebaut, und dieses Holzbrett war mein Thron, der Garten war mein Reich und meine Mutter unsere königliche Matriarchin.

Meine Mama warf mir einen Blick zu und sah mir an, dass ich gleich dort hinaufklettern wollte, obwohl sie mich am Boden brauchte, wo die Nüsse lagen. Zu Beginn der Saison schickte sie manchmal die Jungs mit Stöcken in die Baumkrone, damit sie die Nüsse von den Ästen schlugen, aber jetzt fielen sie von alleine. Man musste sie nur aufsammeln, bevor die Vögel sie sich holten.

Um mich am Boden zu halten, erzählte sie mir Geschichten über unsere Familien, Geschichten von früher. „Also, Tenie“, sagte sie und zog mich in ihren Bann, bevor sie zu einer Geschichte über meine Großmutter oder aus der Anfangszeit ihrer Ehe mit Daddy anhob.

Während sie erzählte, las ich Nüsse auf. Dabei schlug ich immer wieder Purzelbäume und Rad oder drehte mich so lange auf der Stelle, bis ich umfiel und mich an der Erde festhalten musste, weil sie mich abzuwerfen drohte. Aber ich hörte zu. Ich lauschte jedem einzelnen Wort meiner Mutter. Diese Menschen, meine Familie – meine Vorfahren und meine Eltern, als sie jung waren –, sie alle waren Figuren in einem langen Drama, in dem nun auch ich eine Rolle spielte. Ihre Kämpfe waren nicht meine, aber ihre Lektionen konnte ich mir zu eigen machen. Das war mein Vermächtnis, diese Geschichten, die andere immer wieder auszulöschen oder zurückzuhalten versuchten, um zu verhindern, dass wir sie an künftige Generationen weitergaben. Um zu verhindern, dass wir uns und unsere Geschichte kannten.

So wie mit ihrer Arbeit als Schneiderin verstand es meine Mutter, Lebensgeschichten, die andernfalls abgetan oder vergessen worden wären, wie wertvolle Informationen zu behandeln und als etwas Einzigartiges in den Wandteppich ihrer Erzählungen einzuflechten. Manchmal hatten wir kaum mehr als einen Namen, aber selbst dieser transportierte unendlich viel, sodass von Mutter zu Tochter Bedeutung bewahrt wurde. Wir würden den Namen nicht vergessen.

Unter dem Pekannussbaum durfte ich meine Mutter alles fragen. Und an jenem Dezembermorgen hatte ich eine ganz besondere Frage. Am Vorabend hatte ich neben Larry am Küchentisch gesessen, als er seinen Namen über seine Hausaufgaben schrieb. Ich sagte, ich wolle üben, meinen eigenen Namen zu schreiben, also lieh er mir seinen Bleistift und sagte mir jeden Buchstaben einzeln vor. Als wir zu meinem Nachnamen kamen, dachte Larry kurz nach. „Deiner ist anders, Tenie“, sagte er. Er erinnerte mich daran, dass wir Kinder alle den Nachnamen unserer Eltern trugen, Buyince, aber in jeweils anderer Schreibweise. Da war Beyincé, Boyance und mein Name: Beyoncé.

Jetzt im Garten legte ich meine Hände auf den Boden, versuchte einen Handstand, stützte mich an dem Baum ab und stellte meine Frage: „Mama, unsere Namen …“, sagte ich und betrachtete sie verkehrt herum auf dem Kopf, als sie sich bückte, um etwas aus dem Gras zu klauben. „Weißt du, die ganzen unterschiedlichen Schreibweisen.“

Ich formulierte die Frage so, als wäre es ihr möglicherweise gar nie aufgefallen. Als wäre sie in einen Laden gegangen und hätte aus Versehen eine Reihe nicht zusammenpassender Nachnamen mit nach Hause gebracht.

„So haben die ihn in deine Geburtsurkunde geschrieben“, erwiderte meine Mutter und konzentrierte sich weiter auf die Nüsse.

Ich stieß mich mit den Füßen vom Baum ab, warf sie in die Luft, als könnte ich damit mein Aufkommen auf dem Boden hinauszögern. „Wieso hast du ihnen nicht gesagt, dass sie’s richtig schreiben sollen?“, fragte ich und setzte mich aufrecht hin. „Wieso hast du nicht dafür gekämpft und gesagt, dass das nicht richtig ist?“

„Einmal hab ich das gemacht“, sagte meine Mama, ohne mich anzusehen. „Beim ersten Mal.“

„Und was ist passiert?“, bohrte ich weiter, inzwischen sehr ernst. Ich hob eine Pekannuss auf und wusste nicht, ob ich sie ihr überhaupt geben wollte, damit sie sie in den Sack zu den anderen warf.

„Man hat mir gesagt: ›Seien Sie froh, dass Sie überhaupt eine Geburtsurkunde bekommen.‹ Schwarze haben früher nämlich nicht mal Geburtsurkunden bekommen haben.“

Da war Verletztheit in der Stimme meiner Mutter, und sie sammelte die Pekannüsse jetzt schneller ein, als befürchtete sie, sie könnten davonlaufen. „Was ist eine Geburts…“ Ich hatte das Wort schon wieder vergessen.

„Urkunde, Tenie“, sagte sie. „Da steht drin, wie du heißt.“

„Also, ich möchte meinen Namen ändern“, sagte ich und hielt die Pekannuss fest zwischen Daumen und Zeigefinger.

„Du darfst deinen Namen nicht ändern“, erwiderte sie. „Dein Name ist wunderschön. Celestine Ann Beyoncé.“

So, wie meine Mutter ihn aussprach, klang er wie Musik, aber ich wollte nicht klein beigeben. „Ich hasse diesen Namen“, sagte ich. „Niemand spricht ›Celestine‹ richtig aus.“ Ich machte die hässliche Zombie-Aussprache nach, die ich so häufig gehört hatte: „Sulluh-steen.“

Sie lachte, kam mit dem Sack zu mir, immer noch eine Hand dicht am Boden wegen der Nüsse. „Wie würdest du denn lieber heißen?“

„Irgendwie ganz einfach“, sagte ich und ließ endlich die Nuss in den Sack fallen. „Linda Smith.“

„Du bist aber Celestine“, sagte sie und lächelte. Dann ging sie in die Hocke, strich mir die Haare aus dem Gesicht und zupfte Blätter von meinen Schlafanzugbeinen. „Benannt nach meiner Schwester und meiner Großmutter.“

Die Schwester meiner Mutter war als Baby gestorben und nach ihrer Großmutter benannt – meiner Urgroßmutter –, Célestine Joséphine Lacy, die fast hundert Jahre alt wurde. Beide waren lange tot, als meine Mutter mir meinen Namen gab. „Sie war sehr hübsch“, sagte meine Mutter, „so wie du.“ Sie rappelte sich auf und setzte ihren üblichen Spruch dazu: „Aber wahre Schönheit kommt von innen, Tenie.“

Dort unter dem Pekannussbaum erzählte mir meine Mutter an diesem Tag, so wie an unzähligen Tagen davor und danach, die Geschichten der Mütter und Töchter vor mir. Das Haus Derouen, so lautete ihr Mädchenname, war eine matrilineale Linie, die sich einzuprägen ebenso sehr lohnte wie die Abstammungslinien der griechischen Götter, die ich später in der Schule durchnahm. Ich bin die Tochter von Agnes, der Tochter von Odilia, die wiederum die Tochter von Célestine war, der Tochter von Rosalie. Meiner Mutter standen keine weiteren Einzelheiten zur Verfügung, wie sie sich in den Aufzeichnungen moderner Historiker und Genealogen finden. Sie hatte nur das, was an sie weitergegeben worden war, und dies war vor allem das unumstößliche Wissen, dass diese Mütter in jeder Lebenssituation zu ihren Töchtern gehalten hatten.

Rosalie wurde um 1800 herum geboren und hatte ihr gesamtes bisheriges Leben als Sklavin in Louisiana verbracht, als sie an einem Tag im Juni 1826 ihre Tochter Célestine zur Welt brachte. Meine Mutter erzählte mir, ihre Urgroßmutter Rosalie habe ihre Mutter Célestine „Tine“ genannt, die Kurzfassung ihres Namens genauso ausgesprochen wie bei mir. Zu einer Zeit, in der Schwarze Familien als Eigentum galten und üblicherweise auseinandergerissen wurden, schafften sie es, zusammenzubleiben. Einmal wurde es sehr brenzlig, als die Frau in Louisiana, die Mutter und Tochter als Sklaven hielt, frisch verwitwet beschloss, ihr Anwesen notgedrungen zu verkleinern. Sie entschied, dass sie nur noch sechs von den zuvor neunundzwanzig Menschen benötigte, die sie in Gefangenschaft hielt und zur Arbeit zwang. Die anderen sollten Verwandten von ihr übergeben und einem unbekannten Schicksal überlassen werden. Rosalie aber hielt an ihrer Tine fest, und sie gehörten zu den sechs Sklaven, die blieben.

Célestine wurde bereits als Teenager selbst Mutter, sie bekam zwei Söhne. Der biologische Vater ihrer Kinder war der weiße Enkel der Witwe, Éloi Réné Broussard, der ungefähr zwei Jahre älter war als Célestine. 1853 starb die Witwe, die sie versklavt hatte, und ihr gesamtes „Eigentum“ wurde öffentlich versteigert. Drei Generationen meiner Familie – Rosalie, Célestine und ihre beiden Kinder – wurden ausgestellt und einzeln zum Verkauf angeboten.

Ich schreibe diese Worte, spreche sie laut aus und spüre die Angst und die Wut in meinem Blut, spüre das Trauma, das sich meiner DNA eingeschrieben hat.

Éloi Réné Broussard beteiligte sich an der Auktion. Eine Quittung zeigt, dass er 1705 Dollar in bar für Célestine und ihre beiden Kinder gezahlt hat. Seine Kinder. Eine Angehörige der Witwe bezahlte für Rosalie, und sie wurde von ihrer Tochter und ihren Enkelkindern getrennt. Ich weiß nicht, ob sie einander je wiedersahen.

Célestine und die Kinder zogen in Élois Haus, zu seiner weißen Frau und seinen drei Töchtern. Célestine und er sollten zehn weitere Kinder zusammen haben, sie lebte fünfzig Jahre lang in seinem Haus. Ihre erste Tochter nannte sie Rosalie nach der Mutter, die ihr genommen wurde, danach bekam sie Odilia, die Mutter meiner Mutter.

Éloi war mein Urgroßvater, mit all seiner schrecklichen Komplexität, aber das war er. Éloi erkannte die Vaterschaft all seiner Kinder mit Célestine an und überschrieb ihr vor seinem Tod 1904 ein kleines Stück Land und etwas Vieh. So, wie es mir gegenüber dargestellt wurde, bedeutete die Anerkennung der Vaterschaft durch Éloi ein gewisses Maß an Sicherheit für Tine, auch schon vor dem Bürgerkrieg. Irgendwann wurde sogar ein Porträt von ihr in Auftrag gegeben, was für ihre vergleichsweise gehobene Stellung spricht. Ich weiß, dass es ihre Schönheit zeigt.

Unter dem Pekannussbaum kam es aber vor allem auf eines an: Célestine war Sklavin, und sie kam frei. Auch ihre Kinder kamen frei. Und sie blieben zusammen.

Diese Geschichten unter dem Pekannussbaum waren Nahrung für meine Seele, und dazu gehörte auch, dass mir meine Mutter klarmachte, was für eine Ehre es war, Schwarz zu sein. Einmal, sehr viel später, trug ich ein T-Shirt mit der Aufschrift „100 % Black“ und ging damit einkaufen.

„Zieh das lieber aus“, sagte ein Schwarzer im Vorbeigehen und würzte die Beleidigung – vermeintlich um sie abzumildern – mit einem allgemein verbreiteten Einwand: „Du bist nicht hundert Prozent.“ Ich wusste, dass er auf meine recht helle Haut anspielte.

Ich blieb abrupt stehen, drehte mich zu ihm um. „Brother“, sagte ich. „Ich bin so Schwarz wie alle Schwarzen.“

Von meinem ersten Atemzug an bekam ich gesagt, gezeigt und begreiflich gemacht, dass es eine Ehre ist, Schwarz zu sein. Meine Mutter hat sich darum gekümmert, darauf geachtet, dass ich all diese Mütter in mir weitertrage. Rosalie, die Célestine bekam, die Odilia bekam, die Agnes bekam, die mich bekam, und ich, die ich Beyoncé und Solange bekam. Hier geht es nicht nur um Stammbäume. Ich habe gesehen, wie meine Mutter für Kinder sorgte, die sie nicht selbst zur Welt gebracht hatte. Auch ich habe Kinder erzogen, meine Töchter Kelly und Angie, die zu mir gehören, als hätte ich sie selbst geboren. Wir alle haben die Macht, Matriarchinnen zu sein, Frauen, die aufziehen, anleiten, schützen – die in die Zukunft blicken und sich erinnern. Die Weisheit der Matriarchin geht weit zurück bis zu den Urahninnen, denn sie ist erfüllt von der beständigsten und innigsten Liebe.

Als meine älteste Tochter geboren wurde, war meine Mutter gerade gestorben, und ich konnte nicht begreifen, dass sie nicht da sein würde, um mir zu zeigen, wie man eine Mutter ist. Ich wollte, dass meine Mutter meiner Tochter all diese Geschichten von all den Müttern erzählte, die unglaubliche Hindernisse überwanden, um zusammenzubleiben. Meine erstgeborene Tochter sieht meiner Mutter sehr ähnlich, ähnlicher als mir. Aber das ist Genetik – wie sollte ich unseren Spirit an sie weitergeben? Dieses unausgesprochene Wissen? Den Stolz unserer Geschichte?

Mein erstes Geschenk an meine Tochter sollte mein Name sein, Beyoncé. Dabei spielte keine Rolle, wie man ihn schrieb, es war unser Name. Unsere Geschichte. Mein wertvollster Besitz, und jetzt war es an mir, ihn weiterzugeben. Ich habe die Geschichte am Leben gehalten.

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags

Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.

Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.

Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.

Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.

Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.

Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.