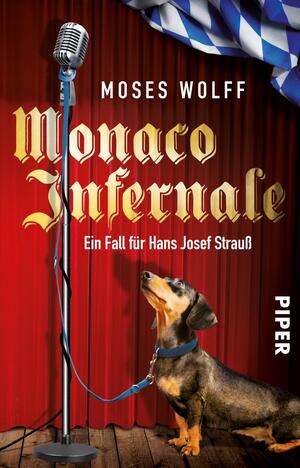

Monaco Infernale (Monaco-Krimis 2) - eBook-Ausgabe

Ein Fall für Hans Josef Strauß

„Kriminell, grotesk, gut.“ - HALLO München

Monaco Infernale (Monaco-Krimis 2) — Inhalt

Feuer im Münchner Westend! Kurz vor einem wichtigen Auftritt kommt die Poetry-Slammerin Zebra durch einen Brand zu Tode. Aber war es wirklich ein Unfall? Diese Frage soll der westfälische Privatdetektiv Hans Josef Strauß klären. Und so stürzt er sich tief ins Münchner Dichtermilieu, wo nicht nur die Kunst, sondern ebenso Neid und Missgunst regieren. Doch auch die Nichte der Ermordeten, eine Schauspiel-Studentin, hat offenbar etwas zu verbergen. Um ihrem Geheimnis auf die Spur zu kommen, bleibt Strauß keine andere Wahl: Er muss sich in die Schauspielschule einschleichen …

Leseprobe zu „Monaco Infernale (Monaco-Krimis 2)“

Zebras Mund war ausgetrocknet. Vor ihr stand eine gekühlte Flasche stilles Wasser und ein Glas Orangensaft, aber sie war nicht imstande zu trinken. Ihre Müdigkeit war stärker als ihr Durst. Sie saß am Küchentisch der Künstlerwohnung im ersten Stock, direkt über der im Erdgeschoss befindlichen Bühne, auf der in fünf Stunden das große Finale stattfinden sollte. Auf dem Tisch waren vom Veranstalter oder dessen Mitarbeitern belegte Semmeln und frisches Obst für die Akteure bereitgestellt worden, außerdem Kaffee und Tee zum Selbstkochen, Säfte, Wasser und [...]

Zebras Mund war ausgetrocknet. Vor ihr stand eine gekühlte Flasche stilles Wasser und ein Glas Orangensaft, aber sie war nicht imstande zu trinken. Ihre Müdigkeit war stärker als ihr Durst. Sie saß am Küchentisch der Künstlerwohnung im ersten Stock, direkt über der im Erdgeschoss befindlichen Bühne, auf der in fünf Stunden das große Finale stattfinden sollte. Auf dem Tisch waren vom Veranstalter oder dessen Mitarbeitern belegte Semmeln und frisches Obst für die Akteure bereitgestellt worden, außerdem Kaffee und Tee zum Selbstkochen, Säfte, Wasser und Bier. Sie starrte auf die Holzwand, auf der unzählige Aufkleber, Sprüche mit Benzinstift, Unterschriften und Poster von Musikern, Kabarettisten, Slammern, Lesebühnenperformern und Schauspielern prangten. Die Bühne „Lokschuppen“ im Münchner Westend bestand schon seit Jahrzehnten, manche der hier verewigten Künstler waren bereits verstorben oder in Rente.

Am heutigen Abend würde sich vieles für Zebra entscheiden. Es war die Endausscheidung des National Poetry Slam, bei dem die besten Dichter der Republik gegeneinander antreten würden, und sie war ins Finale gekommen. Mit ihrem besten Text. Er hieß „Grundlos“ und handelte vom Verlassenwerden, von vergeblicher Liebe, Sehnsucht und vor allem von Reue. Sie hatte den Text nach jenem schicksalhaften Urlaub mit ihrer Nichte Melanie geschrieben. Eigentlich hatte sie ihn für Melanie verfasst, aber sie hatte ihn ihrer Nichte dann doch nicht vorgetragen oder zu lesen gegeben, zu viele Missverständnisse hatten sich seither ergeben.

Die Schlaftabletten wirkten bereits. Zebra legte sich grundsätzlich vor Auftritten noch mal kurz hin, und wenn ihre Gedanken sich im Kreis drehten und sie nicht einschlafen konnte, griff sie zu den kleinen hellblauen Schlummerhilfen. Sie nahm die Tabletten oft auch abends, und so wusste sie genau, in welcher Dosis sie ihr zu einer fabelhaften Siesta von zwei bis drei Stunden verhelfen würden. Sie stellte sich den Wecker auf ihrem Smartphone. Zwar hatte sie Lucky, dem Veranstalter des National Poetry Slam und Betreiber des „Lokschuppen“, Bescheid gesagt, dass er sie um 18 Uhr wecken solle, aber seit der komischen Geschichte vor ein paar Wochen in Rosenheim rechnete sie damit, dass er es „zufällig“ vergessen würde. Zebra seufzte. Die Welt war schon sehr sonderbar und zwischenmenschliche Beziehungen sowieso. Das wusste schon der große Schriftsteller, Dichter und Philosoph Charles Bukowski, den sie sehr verehrte.

Manchmal war es gut, alle bürgerlichen Ideale über Bord zu werfen und einfach nur in den Tag hinein zu leben, dachte Zebra. Lachen. Angezogen in einen See springen. Mit fremden Hunden spielen. Mit fremden Menschen schlafen. Sich ohne Hemmungen und grundlos besaufen. Da war es wieder, dieses Wort. Grundlos. Der ideale Titel für ihren Text. Sie hatte ihn nach jenem Ereignis geschrieben, das ihr Leben auf einen Schlag verändert hatte und sie bis heute belastete.

Zebra schob diese schweren Gedanken weg und konzentrierte sich lieber auf das allmähliche Eindämmern. Ihre Kehle war nun staubtrocken, also trank sie mit langsamen Schlucken den Orangensaft. Er schmeckte künstlich, aber gut. Sie erinnerte sich, dass ihr Großvater immer gesagt hatte, dass man nach einem Rausch am nächsten Morgen stark verdünnten Orangensaft trinken müsse, das bekomme dem Körper am besten.

Sie stellte das Glas auf den Tisch, ging hinüber ins Schlafzimmer, schaute noch einmal auf die Uhr – es war kurz vor 15 Uhr –, zog sich bis auf die Unterwäsche aus, legte sich ins Bett und merkte, wie ihr die Augen zufielen. Glücklich schlief sie ein. Zebra ahnte in diesem Moment nicht, dass sie nie wieder aufwachen würde.

„Varoufakis! Hierher, Varoufakis!“, rief Hans Josef Strauß. Er hatte sich bereit erklärt, den Hund seines netten griechischen Nachbarn Yiannis auszuführen, da diesen eine Sehnenscheidenentzündung an der Hand plagte. Varoufakis, ein acht Monate alter, schwarzbrauner Kurzhaardackel, lief gerne an der Isar entlang, schnupperte an den Hinterteilen junger Hündinnen und markierte wie verrückt sämtliche Bäume, Sträucher und Rasenstücke. Weil der Hund eigentlich gut folgte, ließ Hans Josef ihn frei laufen. Aber an diesem Tag war er außer Sichtweite gerannt und kam nicht wieder zurück. Vielleicht hatte er eine charmante Bekanntschaft mit einer kleinen Pekinesin oder einer hübschen Pudelfrau gemacht?

„Varoufaaaakis“, schallte die Stimme des westfälischen Wahlmünchners durch die Auen. Keine Reaktion. Da fiel Hans Josef ein, dass man bei Griechen in der persönlichen Ansprache das „s“ am Wortende weglässt. Also, wenn ein Grieche mit Vornamen „Costas“ heißt, sagt man, wenn man ihn begrüßt: „Yiassou Costa“, also: „Grüß dich, Costa.“ Sagt man in Costas’ Abwesenheit zu einer anderen Person: „Costas wohnt in Athen“, spricht man das „s“ aus und sagt: „Costas si stin Athina.“

Vielleicht funktionierte dieses Prinzip ja auch bei Hunden, die von griechischen Besitzern erzogen wurden?

„Varoufaki!“, rief Hans Josef beinahe zärtlich. Siehe da, das war der Trick! Varoufakis rannte freundlich hechelnd auf ihn zu. Einmal mehr kam Hans Josef der Gedanke, dass der Gesichtsausdruck mancher Hunde an Lächeln erinnert. Warum auch nicht? Pferdewiehern klingt ja auch wie Lachen. Und Schimpansen können schöner grinsen als Menschen.

Seit seiner Trennung von Petra ging es Hans Josef Strauß rundum gut. Sein Detektivbüro war bis auf ein paar Schönheitsreparaturen fertig eingerichtet, das Verhältnis zum Vermieter war entspannt, und die Zusammenarbeit und Freundschaft mit seinem Assistenten Quirin Hausner verlief vielversprechend. Der Winter war mild gewesen, es hatte nur ein paar Tage lang geschneit, aber meistens waren die Temperaturen angenehm ausgefallen, man konnte mit dem Rad durch die Stadt fahren, und an Heiligabend hatten Quirin und Hans Josef sogar mittags am Viktualienmarkt im restlos überfüllten Biergarten gesessen. Wie schön München doch war, vor allem, wenn man sich auskannte. Über eigenartige und nur selten vorkommende Erscheinungen wie Schickimickis, Neureiche oder andere Wichtigtuer kann man mühelos hinwegsehen, dachte sich Hans Josef. In diesem Moment war er restlos glücklich, hier an der Isar, mit dem Hund, dem Geruch des klaren Wassers und der frischen Luft.

Hans Josef Strauß verkehrte am liebsten in urigen und ehrlichen Kreisen, wo man scherzte, trank und die Gemütlichkeit zelebrierte. Das war „sein Wetter“, wie er in gewohnt schlechtem Bayerisch zu verkünden pflegte. „Des ist mei Wetter.“ Jeder Bayer bemerkte nach zwei Sekunden, dass er nicht von hier kam, da konnte er sich anstrengen, so sehr er wollte. Er war einfach völlig unbegabt, diesen Dialekt zu sprechen, was seinen Freund Quirin und andere Einheimische regelmäßig dazu verlockte, ihm frei erfundene Wortschöpfungen als bayerische Ausdrücke beizubringen. Die Bayern amüsierten sich dann köstlich, wenn Hans Josef Strauß die neu erlernten Begriffe in seinem unbeholfenen Bayerisch mehrfach wiederholte, um sie sich langfristig einzuprägen. Somit fanden die völlig absurden Kreationen „Roass“ statt „Reis“, „Beitzler“ statt „Aschenbecher“, „Zuazd“ statt „Zimt“ und „preimad“ statt „lecker“ dauerhaft Einzug in Hans Josefs Wortschatz. Er verwendete sie gern in Wirtshäusern oder beim Einkaufen – sehr zur Verwunderung der restlichen Anwesenden. Aber er war so intensiv mit der exakten Aussprache befasst, dass er nicht mal im Entferntesten auf die Idee gekommen wäre, man könnte ihn leicht schadenfroh, aber liebevoll zum Narren halten. Die irritierten Reaktionen schob er auf seine ungenaue Aussprache, an deren Verbesserung er kontinuierlich arbeitete.

Hans Josef Strauß entschied, beim Flaucher kehrtzumachen und denselben Weg wieder zurückzulaufen, nicht zuletzt, weil er sehen wollte, ob Varoufakis die Stellen ein zweites Mal markieren würde. Es war Mitte März, ein paar Bäume schlugen schon aus, und die Isar rauschte heiter vor sich hin.

Im Augenblick arbeitete er mit Quirin an einem Fall von übler Nachrede. Ein Taxifahrer aus dem Landkreis Maisach hatte sie engagiert, um herauszufinden, ob Kollegen aus München bewusst falsche Gerüchte über ihn streuten, um ihm das Leben schwer zu machen und seine Kundschaft abzuwerben. Der Grund für den Verdacht war, dass der Maisacher für seine legere Art geschätzt wurde und daher nie unbesetzt war oder an Taxiständen herumstand. Er freute sich über eine Vielzahl an Stammkunden und hatte somit kaum Leerfahrten oder Umsatzeinbußen, was manch anderen Fahrern ein Dorn im Auge war. Darum wurde ihm unterstellt, er würde Fahrten zusammenlegen und teilweise vier Fahrgäste mit unterschiedlichen Zielen gleichzeitig befördern, um Zeit zu sparen, dann aber alle vier einzeln abkassieren, was ja schließlich Betrug sei. Es hatte diverse anonyme Anschwärzungen bei der Taxizentrale gegeben. Der Maisacher Fahrer, dessen Spitzname aufgrund seiner großen Vorliebe für Oldschool-Hip-Hop „Grandmaster Flash“ war, hatte bereits bestimmte Kollegen im Verdacht und beauftragte die beiden extravaganten Detektive mit entsprechenden Testfahrten, um unauffällig herauszufinden, ob schlecht über ihn gesprochen würde oder nicht. Ein kleiner, aber nicht uninteressanter Fall, der den zusätzlichen Luxus kostenloser Taxifahrten für die beiden mit sich brachte.

Hans Josef überlegte gerade, ob er heute Abend mit dem Taxi zu seinem Date mit einer sehr netten Nürnbergerin, die er am Faschingsdienstag im „Valentinstüberl“ in der Dreimühlenstraße kennengelernt hatte, fahren sollte, als Varoufakis aufgeregt zu bellen begann.

„Was ist los, Varoufakis?“, fragte er, besann sich dann aber und wiederholte die Frage noch einmal korrekt: „Was ist los, Varoufaki?“ Der Hund schien etwas entdeckt zu haben. Hans Josef eilte zu ihm und stellte fest, dass Varoufakis einen bestimmten Punkt im Gebüsch anbellte. Was war da bloß? Eine Maus? Oder eine Katze? Nein, da lag nur eine leere Bierflasche. Vielleicht hatte Varoufakis Durst? Aber die Isar war ja nur wenige Meter entfernt. Hunde wittern und finden Wasser sofort. Diese Möglichkeit schied also aus. Man kann ja die Gedanken von Hunden nicht immer erahnen, also entschied Hans Josef, dass es sich bei Varoufakis’ Aufregung wohl um ein unergründliches Tier-Phänomen handeln müsste. Aber das Bellen war auf die Dauer etwas nervig, dagegen wollte er etwas unternehmen. Er überlegte, welche griechischen Wörter er kannte. Sigá, das hieß: Immer mit der Ruhe oder Mach mal halblang. Vielleicht funktionierte das ja.

„Sigá!“, rief er, aber Varoufakis bellte unaufhörlich weiter. Was gab es noch für Möglichkeiten? Vielleicht Sitz? Was hieß denn noch mal Sitz? Setz dich hin hieß katse kato, was so ähnlich klang wie Kater Karlo, darum hatte er es sich merken können. Sitz hieß dann vermutlich nur katse. Oder nur kato. Je nachdem. Er versuchte die erste Variante und sagte laut und deutlich: „Katse!“ Und tatsächlich – Varoufakis sah ihn an, setzte sich und hörte auf zu bellen. Na also, geht doch! Hans Josef war zufrieden mit sich selbst. Es ist schon besonders blöd, wenn man zu einem Hund „Katze“ sagen muss, dachte er, als sein Smartphone klingelte. Er hatte eine neue Melodie eingestellt, „Gsund gstorbn“ des österreichischen Liedermachers Christoph Theussl, von dem er zwei Alben besaß. Er holte sein Handy hervor und spähte auf das Display. Es war Quirin.

„Bei der Arbeit“, meldete sich Hans Josef und versuchte damit originell zu sein.

„Hans Josef, Servus!“, begrüßte Quirin seinen Freund und Kollegen. „Du, ich hätt was Interessantes. Grad hat mich ein befreundeter Schriftsteller angerufen. Da ist eine junge Frau in einer Künstlerwohnung an einer Rauchvergiftung gestorben. Kurz bevor sie im Finale bei einem großen Poetry Slam auftreten sollte. Angeblich ein Unfall, aber die Geschichte hört sich komisch an. Die Polizei hat das wohl als Unfall abgestempelt und wird daher keine weiteren Untersuchungen anstellen. Wir sollten also tätig werden.“

„Was ist denn ein Poesie-Tramp?“

„Poetry Slam, das sind Dichterwettstreite, die so seit zwanzig Jahren auch bei uns stattfinden. Das stammt, glaub ich, aus Amerika.“

„Und war das dann eine Dichterin, die da gestorben ist?“

„Ja, so was Ähnliches. Das sind nicht zwangsläufig Dichter, sondern manchmal einfach kreative Menschen, die Texte schreiben und vor Publikum vortragen.“

„Ah, ich glaub, ich hab schon mal von so einer Veranstaltung gehört. Da entscheidet dann das Publikum durch Klatschen, wer gewonnen hat, oder?“

„Genau. Und die Verblichene ist ins Finale geklatscht worden. Aber anderthalb Stunden vor ihrem Auftritt hat sie auf unerklärliche Weise das Zeitliche gesegnet.“

„Interessant“, murmelte Hans Josef Strauß, legte den Kopf leicht schief und blickte in Münchens nachmittäglichen Himmel. Es waren viele Wolken aufgezogen, und es roch nach Regen. Ach, wie er diese Stadt liebte! Und wie schön, dass immer und immer wieder von selbst Mandanten auf sie zukamen und sie mit höchst spannenden Fällen versorgten.

„Wer ist denn dieser Freund von dir, der dich angerufen hat?“, fragte Hans Josef weiter.

„Ein Autor und Kolumnist, den ich schon lang kenn. Arbeitet für die Süddeutsche. Der war an dem Abend bei der Veranstaltung und glaubt nicht, dass es ein Unfall war.“

„Gut. Und wer zahlt unsere Auslagen und das Honorar?“

„Erst amal keiner. Aber mir ham doch eh Zeit, oder?“

„Freili. Fahren wir mal hin?“

„Machmer“, bestätigte Quirin. „Das Lokal heißt ›Lokschuppen‹ und ist, glaub ich, in der Fendstraße am Englischen Garten.“

„Gut. Die Fendstraße kenn ich. Da ist eine sehr coole kleine Kneipe namens ›Fendstüberl‹ und direkt daneben das Zentrum der Scientologen, die einen immer ansprechen, ob man einen kostenlosen Persönlichkeitstest machen möchte.“

„Genau. Und bei jedem, egal, was man ihnen erzählt, stellens fest, dass man enorme innere Spannungen oder unbewältigte Probleme aus der Kindheit mit sich rumträgt und ganz rasch einen Kurs bei ihnen buchen sollte.“

„›Auditing‹ heißt das, glaub ich.“

„Genau. Irgend so ein Schmarrn. Also, in einer halben Stunde an der Leopold-/Ecke Fendstraße, vor dem ›Gasthaus zur Brezn‹.“

„Passt“, bestätigte Hans Josef. „Vor der ›Brezel‹.“

„Brezn“, verbesserte Quirin.

„Brezeln“, wiederholte Hans Josef seine falsche Aussprache, bevor er das Smartphone in die Brusttasche seines Lodensakkos steckte. Wie schön! Ein weiterer spannender Fall.

„Komm, Varoufakis“, rief er. Varoufakis war wieder mal nicht zu sehen. Hans Josef seufzte ergeben: „Varoufaki!“ Und der Dackel kam.

„Was hast du gesagt?“, erklang plötzlich eine entfernte, metallische Stimme.

Hans Josef sah sich um.

„Haaallooo“, sang die Stimme.

Verwirrt versuchte Hans Josef, den Ursprung dieses Geräusches zu orten. Da fiel ihm auf, dass es aus seiner Brusttasche kam. Sein Smartphone war noch immer an und Quirin weiterhin am Apparat. Hans Josef führte das Gerät wieder ans Ohr.

„Äh, entschuldige“, rief er hektisch. „Ich hab vergessen, aufzulegen. Bis gleich.“

„Guad“, entgegnete Quirin belustigt und legte auf.

Hans Josef schlenderte auf dem kleinen Steg in Höhe des Deutschen Museums über die Isar, bog dann in die Kohlstraße ein, legte Varoufakis an die Leine und spazierte mit ihm durch die kleinen Straßen der Isarvorstadt zu dem Haus, in dem sich neben seiner eigenen Wohnung samt Detektivbüro auch Quirins Wohnung befand. Schade, dachte er, zeitlich wird das dann heute wohl nichts mehr mit der Nürnbergerin vom Faschingsdienstag. Er kramte noch einmal sein Handy hervor und sagte die abendliche Verabredung ab.

In der Fendstraße fanden sich zwar sowohl das wunderschöne „Fendstüberl“ als auch das Zentrum der Scientology-Sekte samt deren Schergen, aber kein Veranstaltungsort namens „Lokschuppen“. Glücklicherweise kam Quirin nach halbstündigem Herumirren und Hans Josefs Beteuerungen, man müsse nur lang genug suchen, dann werde man schon fündig, auf die Idee, das Internet zu befragen. So stellte sich heraus, dass der „Lokschuppen“ sich gar nicht am Englischen Garten, sondern im hinteren Teil der Astallerstraße im Westend befand. Auf der Leopoldstraße entschieden sie sich, eines der von Grandmaster Flash verdächtigten Taxiunternehmen anzurufen, doch bevor sie dazu kamen, sprach sie ein Rikscha-Fahrer an.

„Kleine Spritztour gefällig, die Herren?“

„Wie viel kostet es denn ins Westend, Astallerstraße?“, fragte Hans Josef, worauf ihn Quirin am Ärmel zupfte.

„Die bescheißen einen doch“, flüsterte er.

„Dreißig Euro“, schlug der Rikscha-Fahrer vor.

„Dreißig Euro? Mit dem Taxi zahlen wir die Hälfte“, erklärte Hans Josef Strauß.

„Wie viel wär’s euch denn wert?“, fragte der Fahrer.

„Zwanzig“, erwiderte Hans Josef.

„Bist du wahnsinnig?“, stöhnte Quirin. „An Zwanzger! Des is vui zfui!“

„In Ordnung“, äußerte der Fahrer. „Steigt ein!“

„A Zwanzger …“ Quirin brauchte eine Weile, um sich wieder einzukriegen.

Sie fuhren durch die Leopoldstraße, die Theresienstraße, vorbei an den Pinakotheken, an der Technischen Universität, durch die Augusten-, Mars- und Trappentreustraße und erreichten nach einer Ewigkeit endlich das Haus, in dem sich der „Lokschuppen“ befand. Hans Josef zahlte 25 Euro einschließlich Trinkgeld, während Quirin bereits kopfschüttelnd ausgestiegen war.

Das Gebäude war eine für diese Gegend untypische Villa im toskanischen Stil mit Stuckelementen an den Decken, Parkett, einem Treppenhaus mit schmiedeeisernem Geländer, einer weitläufigen Galerie und einem zum Veranstaltungsraum umfunktionierten ehemaligen Salon. Alles relativ abgenutzt, aber immer noch schön anzusehen. Die Künstlergarderobe war offenbar die frühere Speisekammer gewesen, wie man an den alten Regalen, Haken und vor allem am Geruch nach Kräutern und Gewürzen unschwer erkennen konnte.

Im ersten Stock befanden sich ein großes Bad, ein Büroraum sowie besagte Künstlerwohnung, bestehend aus einem geräumigen Aufenthaltsraum mit Tisch, Kochgelegenheit, Kühlschrank, einem Schlafzimmer mit zwei Betten und einer separaten Toilette. Nach dem Brand, der die Poetry-Slammerin angeblich das Leben gekostet hatte – offizielle Todesursache: Kohlenmonoxidvergiftung –, war die Wohnung verrußt und stank nach kaltem Rauch.

Der Veranstalter des Poetry Slams und Pächter des „Lokschuppen“, Peter Aspora, genannt „Lucky“, war sehr aufgewühlt. Dem Dialekt nach zu urteilen, stammt er vermutlich aus dem Thüringer Raum, mutmaßte Quirin, der neben Hans Josef in Luckys Büro saß.

„Ich hab der Polizei doch schon alles gesagt“, murrte Lucky und zuckte leicht neurotisch mit dem linken Augenlid, ähnlich wie Harald Schmidt, wenn er eine bissige Bemerkung macht, fand Hans Josef.

„Trotzdem wäre es toll, wenn Sie uns ein paar Fragen beantworten würden“, erklärte der Westfale geduldig. „Wir ermitteln parallel zu den Beamten, und Sie sind ja ein sehr wichtiger Zeuge. Immerhin haben Sie das Todesopfer gefunden.“

„Todesopfer? Na ja, es war ja laut Ermittlungen ein Unfall“, bemerkte Lucky erschrocken.

„Gut, dann nennen wir sie eben die Verstorbene. Besser?“

„Ja.“

„Bitte erzählen Sie uns doch kurz, was passiert ist.“

„Na ja, also die Zebra ist ja schon öfter bei uns aufgetreten, und irgendwann hat sie sich zur Angewohnheit gemacht, dass sie sich vor der Show noch mal ein paar Stunden hinlegt, damit sie später schön ausgeruht ist.“

„Wo war sie denn wohnhaft?“

„In Kolbermoor bei Rosenheim.“

Als Lucky das Wort „Kolbermoor“ aussprach, bestätigte sich Quirins Vermutung, dass sein Gegenüber aus Thüringen kam. Lucky sagte nämlich „Kolbomuhr“.

„Aha. Da ist sie also immer nach München reingefahren und hat sich dann vorm Auftritt hingelegt. Gut.“

Quirin notierte sich ein paar Stichworte, nachdem er die wenigen Informationen, die Lucky bislang hatte verlauten lassen, noch einmal zusammengefasst hatte.

„Nun“, erinnerte sich Lucky weiter. „Vor vier Tagen, am Freitag, war ja das Halbfinale, und da hat die Zebra haushoch gewonnen. Neben einer anderen weiblichen Slammerin und einem männlichen Slammer.“

„Könnten Sie uns die Namen verraten?“

„Ja, aber ich kenn nur die Künstlernamen. Freitmann von Lützhoff und Holde Liebknecht. Und im Finale hätten neben Zebra noch Franz Forell, Bodo Mögen, Steff Schlobinski, Frau Wartke und Peit gestanden.“

„Das ist ja ganz schön kompliziert. Gibt’s da E-Mail-Adressen oder Telefonnummern?“, fragte Hans Josef Strauß und sah sich das Cover eines auf dem Schreibtisch liegenden Buches mit dem Titel „Wir sind glücklich, unsere Mundwinkel zeigen in die Sternennacht wie bei Angela Merkel, wenn sie einen Handstand macht“ an.

„Ja, kann ich Ihnen raussuchen.“

„Und wann sollte das Finale stattfinden?“

„Vorgestern Abend. Aber kurz vor dem Finale ist ja dann das Unglück geschehen, und wir haben die Veranstaltung schweren Herzens absagen müssen.“

„Alles klar. Gut. Sie hat sich also hingelegt.“

„Ja.“

„Und das hat sie schon viele Jahre gemacht, dass sie vor der Veranstaltung geschlafen hat.“

„Richtig.“

„Das wussten also alle Leute, die sie kannten.“

„Davon geh ich aus.“

„Aha. Gibt’s eigentlich irgendwelche nahestehenden Personen der Verstorbenen, die man befragen könnte?“

„Na ja, die Slammer halt. Dort kennt man sich untereinander mehr oder weniger gut.“

Auch das Wort „dort“ sprach er thüringisch „dutt“ aus.

„Und sonst? Hatte sie gute Freunde? Einen festen Partner? Verwandte?“

„Die war eher eine Einzelgängerin, ich glaub, so viele Freunde außerhalb der Szene hatte sie nicht.“

„Guad“, fuhr Quirin fort. „Wie haben Sie denn das mit dem Brand überhaupt mitbekommen?“

Quirin hatte sich angewöhnt, mit Menschen, die nicht aus Bayern stammten, Hochdeutsch zu sprechen – so gut es eben ging.

„Nun ja, wir hatten ja einiges vorzubereiten. Wir machen nebenbei an den Abenden auch die Gastro, dann müssen wir natürlich die leeren Gläser vom Vortag spülen, putzen, aufräumen und so weiter. Ich hatte wieder mal mit ihr ausgemacht, dass ich sie um achtzehn Uhr wecke, das mache ich eigentlich immer, wenn sie sich hingelegt hat.“

„Also auch vor drei Tagen, vorm Halbfinale.“

„Ja, da auch. Wie gesagt.“

„Fangen die Veranstaltungen immer um dieselbe Uhrzeit an?“

„Ja, es geht eigentlich immer pünktlich um zwanzig Uhr los.“

„Mhm.“

Hans Josef sah sich während des Gesprächs im Büro um. Es war relativ chaotisch, überall lagen ungeöffnete Briefe, Haufen von Zetteln, Stifte, Stempel, Zeitschriften, Flyer, Fotos, Scheren, Etuis, Klammerer, Locher, Spitzer und Lineale. Entweder herrschte hier ein ganz spezielles, für Außenstehende nur schwer nachvollziehbares Ordnungssystem – oder gar keines.

„Und irgendwann kommt meine Mitarbeiterin Carola zu mir und behauptet, es würde komisch riechen. Verbrannt, irgendwie. Dann sind wir im ganzen Haus rum und haben bemerkt, dass es in der Künstlerwohnung brennt, unter der Tür kam dunkler Qualm raus. Die Zebra hatte aber dummerweise abgeschlossen, und ich hatte keinen …“

„Hat sie sonst auch abgeschlossen?“, fragte Hans Josef geistesgegenwärtig.

„Nein, bisher hat sie das noch nie gemacht.“

„Oh.“ Hans Josef warf Quirin einen vielsagenden Blick zu.

„Jedenfalls musste ich erst den Zweitschlüssel suchen, den braucht man ja normalerweise nie, weil halt Künstler, die über Nacht bleiben, wenn sie schlafen gehen, von innen absperren, und am nächsten Morgen sperren sie wieder auf. Ich such also den Schlüssel und find ihn zum Glück relativ schnell, während meine Assistentin gegen die Tür der Künstlerwohnung pocht und nach Zebra ruft.“

„Die Assistentin heißt Carolina?“

„Carola.“

„Carola. Aha.“

Quirin notierte wieder brav mit.

„Ist das die Dame, die uns vorhin aufgemacht hat?“

„Ja.“

„Die würden wir dann gern auch noch befragen.“

„Natürlich. Also, glücklicherweise hab ich den Schlüssel schnell gefunden, weil ich die alle irgendwann mit so Etiketten versehen und beschriftet hab. Auf dem steht Zweitschlüssel Künstlerwohnung. Ich will aufsperren, aber die Zebra hat den Schlüssel von innen stecken lassen. Verdammt, hab ich gedacht, was tun? Das ist so ein Zylinder-Kastenschloss mit alten Schlüsseln, also so eins, wo man durchschauen kann. Wir wollten das irgendwann mal auswechseln, weil man ja mit einem Dietrich oder etwas Ähnlichem da einfach reinkommt. Inzwischen war auch Atlas Prohaska, der Moderator des Poetry Slam, nach oben gekommen, und wir haben überlegt, die Tür aufzubrechen. Da hab ich aber gedacht, das bekommen wir auch anders hin, und hab mit einem Stück Draht den Schlüssel nach innen geschubst. So konnte ich mit dem Zweitschlüssel aufsperren. Drinnen war es einfach nur entsetzlich. Das war kein loderndes Feuer, sondern eher ein Schwelbrand, wie die Feuerwehr später festgestellt hat.“

„Ach so, was ist da der Unterschied zu einem normalen Brand?“, fragte Hans Josef.

„Da gibt es keine richtigen Flammen, sondern das Material glimmt.“

„Sie meinten gerade, die Feuerwehr habe das festgestellt. Wer hat die denn gerufen?“

„Ich. Um sicherzugehen, dass die Glut überall gelöscht ist und nicht noch mal ausbricht. Und weil wir den Schaden der Versicherung gemeldet haben. Die zahlt aber nichts, weil wir keine Gebäudebrandversicherung haben.“

„Muss man nicht heutzutage eine solche Versicherung haben? Ich dachte, das ist Gesetz.“

„Nein, das ist nicht vorgeschrieben. Jedenfalls ist es sehr ärgerlich, weil wir die Renovierung nun aus eigener Tasche bezahlen müssen.“

„In der Tat unerfreulich“, nuschelte Hans Josef und nickte.

„Na ja, wie dem auch sei: Man kam kaum rein wegen des ganzen Rauchs. Wir haben erst mal Wasser in allen denkbaren Gefäßen dahergebracht und verspritzt, außerdem die Fenster aufgerissen, aber für Zebra kam leider jede Hilfe zu spät.“

„Waren die Fenster alle geschlossen?“

„Ja.“

„Und sie lag im Bett?“

„Genau.“

„War sie zu diesem Zeitpunkt schon tot?“

„Der Arzt sagt, vermutlich ja. Sie hatte vorher ein Schlafmittel eingenommen, das heißt, ihr Schlaf muss wohl sehr tief gewesen sein.“

„Ein Schlafmittel? Das ist aber ungewöhnlich, wenn man sich nur kurz zur Siesta niederlegt“, bemerkte Hans Josef Strauß grübelnd. „Hat sie das denn öfter gemacht?“

„Ich glaube schon. Sie litt generell an Schlafstörungen, also besonders nachts. Sie konnte nicht so gut abschalten, das hat sie immer wieder erwähnt.“

„Und der Brand? Wie kam der zustande?“

„Die Polizei hat ermittelt, dass sie kurz vor dem Schlafengehen einen Wasserkocher angestellt hat. Sie wollte sich wahrscheinlich noch einen Tee machen, jedenfalls hat sie Teebeutel und Tasse bereitgestellt. Und anscheinend ist sie vorher eingeschlafen. Das Blöde ist, dass der Kocher schon öfter kleine Brände ausgelöst hat und wir ihn eigentlich schon entsorgt hatten.“

„Entsorgt?“

Hans Josef Strauß und Quirin merkten auf.

„Ja, der Kocher stand auf dem Boden neben der Spüle, wir wollten demnächst einen anderen kaufen. Sie hat das ja nicht gewusst und ihn einfach wieder auf den Tisch gestellt und angeschaltet. Eine wirklich fürchterliche Geschichte.“

„Sie hat also wegen des Medikaments so tief geschlafen, dass sie den Brand nicht bemerkte. Das ist in der Tat schrecklich“, fand Quirin und versetzte sich in die Lage der jungen Frau.

„Das hört sich alles recht plausibel an“, folgerte Hans Josef Strauß.

„Wie heißt der Moderator noch mal?“

„Atlas Prohaska.“

„Von dem gibt’s aber eine Telefonnummer, oder?“

„Natürlich.“

„Dürfen wir die Räumlichkeiten denn mal in Ruhe anschauen?“

„Selbstverständlich. Sehen Sie sich nur alles an.“

Die Künstlerwohnung bot wirklich keinen schönen Anblick. Der Schwelbrand hatte ganze Arbeit geleistet, viele Gegenstände waren so verrußt, dass man sie gar nicht mehr identifizieren konnte. Man konnte aber erkennen, dass eines der beiden Betten im Schlafzimmer frisch bezogen und unbenutzt, das andere hingegen zerwühlt war. Zwischen den Betten befanden sich ein Nachtkästchen und ein kleiner Papierkorb mit Zetteln, Flyern und leeren Bechern. An der Wand hing ein verrußtes Bild von Johnny Cash, von der Decke baumelte eine altmodische Hängelampe.

„Ist hier irgendwas seit dem Brand verändert worden?“, fragte Hans Josef.

„Nein, die Polizei hat uns gebeten, alles so zu lassen, bis der abschließende Bericht vorliegt. Es spricht alles für einen Unfall und gegen ein Fremdverschulden, weil sie ja von innen abgeschlossen hatte. Und Suizid begeht man ja in der Regel nicht mit einem defekten Wasserkocher in Kombination mit Schlaftabletten“, kombinierte Lucky mit bitter-ironischem Gesichtsausdruck.

Hans Josef machte Fotos von allen Räumen, jedem Winkel, jedem Gegenstand. Auf der Anrichte in der Küche lag ein verrußter Schlüssel, daneben ein gleicher mit Etikett und nur leicht verrußt. Das mussten der Schlüssel zur Künstlerwohnung und der mit Beschriftung versehene Zweitschlüssel sein, die Lucky vorhin erwähnt hatte. Auf dem Tisch stand der wohl ehemals weiße Wasserkocher, vom Rauch nun pechschwarz eingefärbt.

„Hat die Polizei keine Spurensicherung unternommen?“, fragte Hans Josef Strauß.

„Wozu denn?“, wunderte sich Lucky. „Bei einem Unfall muss man doch keine Spuren sichern.“

„Stimmt, bei einem Unfall nicht“, sinnierte Hans Josef. „Ist das die Handtasche der Verstorbenen?“

„Ja.“

„Ich fotografiere auch mal ihre Texte ab. Nur interessehalber.“

„Tun Sie sich keinen Zwang an. Soll ich inzwischen schon mal meine Assistentin holen?“

„Das wäre sehr nett.“

Hans Josef nahm eine dunkelrote Aktenmappe mit ordentlich eingehefteten DIN-A4-Blättern aus der an mehreren Stellen geschwärzten Tasche und fotografierte akribisch alle beschrifteten Blätter. Mehr gab es in seinen Augen erst mal nicht zu tun.

Lucky kam mit seiner Assistentin zurück.

„Das ist Carola.“

„Sehr gut“, freute sich Hans Josef. „Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Dürfen wir ein paar Fragen stellen?“

„Klar.“

„Wie sind Sie denn auf den Brand aufmerksam geworden?“

„Ich war kurz auf der Toilette, da bemerkte ich Brandgeruch. Ich bin zu meinem Chef und hab es ihm gesagt. Im Treppenhaus wurde uns klar, dass der Geruch von oben kommen musste, also sind wir raufgerannt, wo uns schnell klar geworden ist, dass es in der Künstlerwohnung brennen muss. Lucky, also mein Chef, gab gleich besorgt zu bedenken, dass da ja die Zebra liegt und schläft. Leider war von innen abgesperrt, aber Lucky konnte den Schlüssel nach innen stoßen und mit einem Zweitschlüssel aufsperren.“

„Kannten Sie Zebra persönlich?“

„Ich hab sie ein oder zwei Mal bei Slams gesehen, kannte sie aber nicht wirklich.“

„Zebra ist vermutlich ein Künstlername.“

„Ja, ich glaub schon.“

„Wissen Sie ihren echten Namen?“

„Nein, aber ich hab mal gehört, dass sie früher ihre Haare schwarz-weiß gefärbt hatte und seither diesen Spitznamen trug.“

„Alles klar. Danke schön.“

Carola stieg wieder ins Erdgeschoss hinunter, während Lucky Quirin einen Schmierzettel mit den E-Mail-Adressen der drei Slammer überreichte.

„Sehr gut, vielen Dank.“

„Das ist doch selbstverständlich. Warum machen Sie sich eigentlich die viele Arbeit? Glauben Sie etwa, es war gar kein Unfall?“

„Das kann ich noch nicht sagen. Wir fragen uns jetzt mal durch und kommen dann hoffentlich rasch zu einem Ergebnis“, antwortete Hans Josef ausweichend.

„Dann wünsch ich gutes Gelingen“, sagte Lucky.

„Danke! Gut, wir haben, glaub ich, alles gesehen“, erklärte Hans Josef, und Quirin nickte ihm bestätigend zu. „Vielen Dank für den ausführlichen Bericht und auch noch mal an Ihre nette Mitarbeiterin. Ich lass Ihnen mal meine Karte da. Auf Wiederschaung.“

Hans Josef war stolz auf die schöne Visitenkarte, auf der neben seinen Kontaktdaten eine Lupengrafik prangte, in seinen Augen ein großartiges Symbol für einen Privatermittler.

„Wiedersehen“, rief Lucky, und die beiden Detektive liefen die Treppenstufen hinab zum Ausgang.

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags

Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.

Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.

Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.

Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.

Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.

Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.