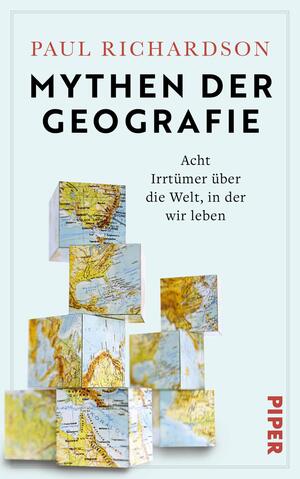

Mythen der Geografie

Acht Irrtümer über die Welt, in der wir leben

— Grenzen, Kontinente und Nationen verbergen mehr Geheimnisse, als man denkt!„Paul Richardson zeigt in seinem originellen wie leidenschaftlichen Buch, wie bunt und immer wieder überraschend unsere Welt doch ist.“ - Westdeutsche Zeitung

Mythen der Geografie — Inhalt

Was wir von der Geografie lernen können

Dieses Buch zeigt eine Welt, in der geografische Fakten nicht immer das sind, was sie zu sein scheinen: Wie viele Kontinente gibt es eigentlich – und welche? Wie definieren sich Nationen – und wo verlaufen ihre Grenzen? Warum halten sich viele Kulturen für das Zentrum der Welt?

Paul Richardson führt uns zu bemerkenswerten Orten: zu Islands Thingvellir-Nationalpark, wo man zwischen zwei Kontinenten schwimmen kann, und zu Bir Tawil in Nordafrika, einem der wenigen Gebiete der Welt, das von keinem Land beansprucht wird. Wir folgen dem ersten Zug, der quer durch Eurasien von Yiwu in Ostchina nach Barking in Ostlondon fuhr, und erklimmen die US-mexikanische Grenzmauer, um herauszufinden, warum solche Befestigungen nicht funktionieren.

„Mythen der Geografie ist aufschlussreich, unterhaltsam und zwingt uns dazu, anders zu denken. Es ist eine dringend benötigte Neuerforschung der Realitäten der Welt, in der wir leben. “

Dipo Faloyin, Autor von Afrika ist kein Land

„Paul Richardsons Buch stellt die politische Geografie ins Zentrum unseres Verständnisses der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Ein erfrischendes und wichtiges Buch.“

Jerry Brotton, Autor von Weltkarten

„Herausragend. Verändert bereits im ersten Kapitel völlig, wie Sie die Welt sehen, und dann noch sieben weitere Male. Sie werden nie wieder eine Karte auf die gleiche Weise betrachten.“

Jonn Elledge, Autor von A History of the World in 47 Borders

Leseprobe zu „Mythen der Geografie“

Einleitung

Imaginäre Geografien

Steht die Welt Kopf?

Vor gar nicht allzu langer Zeit lauerten an den Rändern unserer Landkarten noch geheimnisvolle Kreaturen. Drachen und Monster streiften durch die Landschaft, und Seeungeheuer zertrümmerten die Boote und Knochen all jener, die sich zu weit in ihre Gewässer vorwagten. In den Untiefen der Ozeane warteten Leviathan und der Kraken darauf, Schiffe in ihr Verderben zu ziehen; Sirenen, Schlangen, gigantische Seegurken und Riesenhummer bevölkerten die Albträume der Seeleute. Durch die Köpfe der Kartografen des [...]

Einleitung

Imaginäre Geografien

Steht die Welt Kopf?

Vor gar nicht allzu langer Zeit lauerten an den Rändern unserer Landkarten noch geheimnisvolle Kreaturen. Drachen und Monster streiften durch die Landschaft, und Seeungeheuer zertrümmerten die Boote und Knochen all jener, die sich zu weit in ihre Gewässer vorwagten. In den Untiefen der Ozeane warteten Leviathan und der Kraken darauf, Schiffe in ihr Verderben zu ziehen; Sirenen, Schlangen, gigantische Seegurken und Riesenhummer bevölkerten die Albträume der Seeleute. Durch die Köpfe der Kartografen des Mittelalters und der Renaissance spukten fantastische Bestien, wenn sie die Berichte von schrecklichen Ungeheuern draußen im Meer auf ihren Karten zu gedruckten Legenden machten. Mythos und Realität verschmolzen, als diese Karten Abenteurer noch in ferne Länder lockten, um die Existenz der Bestien und der Schätze, die vermutlich unentdeckt in deren Gefilden lagen, zu beweisen. Sollten die Geschichten sich als wahr herausstellen, waren Ruhm und Reichtum gewiss.[i]

Doch dann verschwanden die Kreaturen und Monster nach und nach von den Landkarten, bis sie Ende des 17. Jahrhunderts schließlich ganz ausstarben. Dank der Fortschritte in Schiffsbau und Navigationstechnik hatten Europas Kartografen einiges über die Welt erfahren und gelernt, diese akkurater darzustellen. Ein Zeitalter der Wissenschaft und Vernunft war angebrochen und verdrängte die frühen künstlerischen Ausschmückungen und fantasievollen Geografien.[ii] Dennoch sind die alten Karten bis heute von großer Bedeutung, weil ihre akribisch gezeichneten Ungeheuer uns einen bemerkenswerten Einblick in die Köpfe der Kartenmacher, Weltreichgründer, Abenteurer und Seefahrer gewähren, die einst die Meere durchkreuzten und den Globus kartierten. Sie enthüllen uns deren Hoffnungen und Ängste, bevor Fortschritt und Technik diese zähmten und aus einer bis dahin unbekannten die bekannte Welt wurde.

Doch diese Darstellungen unerforschter Landstriche und ihrer mysteriösen Bewohner hatten auch einen entscheidenden Einfluss darauf, was die Menschen über die Welt dachten, wie sie darüber sprachen oder sie sich erträumten. Kartografische Abbildungen verwischten Fakten und Fiktion zu Weltbildern, die sich wiederum auf das Verhalten der Menschen in und gegenüber der Welt auswirkten. Heute erscheinen uns diese Karten oft wie Hirngespinste, die von Mythen und Übertreibungen nur so strotzen. Aber vielleicht sollten wir mit den mittelalterlichen Meistern, die sie schufen, nicht allzu hart ins Gericht gehen. Denn wer garantiert uns, dass unser heutiges Weltbild nicht genauso von Mythen geprägt ist wie das damalige? Und dass uns die Karten und Systeme, die wir heute benutzen, um uns in der Welt zurechtzufinden, nicht genauso in die Irre führen?

Mythen gehören traditionell ins Reich des Übernatürlichen und Spirituellen, wo Erzählungen von der Geburt, dem Leben, den Abenteuern oder dem Tod menschlicher Protagonisten eng verwoben sind mit jenen von Göttern, Helden, Nymphen, Najaden, Elfen, Trollen oder auch Tieren und Pflanzen, um der Welt eine Bedeutung zu geben.[iii] Mit dem Aufstieg der organisierten Religion gefolgt von einem Zeitalter der Wissenschaft und Vernunft verloren Mythen zwar an Rätselhaftigkeit und Bedeutung. Geht es jedoch darum, die Welt zu ordnen, sind sie so lebendig wie eh und je. Mythen der Geografie befasst sich mit einer ganzen Reihe dieser für unser Zeitalter relevanten Mythen und offenbart dabei deren anhaltende Macht und weshalb sie grundlegend sind für unser Verständnis der Welt und deren Geografie.

Wie die Mythen der Antike sind auch diese Narrative so tief in unserem Bewusstsein verwurzelt, dass wir sie häufig schon gar nicht mehr als Produkte unserer eigenen Fantasie erkennen. Die heutigen imaginären Geografien sind vielleicht nicht mehr dieselben wie die der Vergangenheit, doch auch sie können der Grund dafür sein, dass wir uns wie Don Quijote auf die Suche nach El Dorado machen oder losziehen, um einen Drachen zu töten, den es nie gegeben hat. Dieses Buch beschäftigt sich mit einigen fundamentalen Überzeugungen, die unser Leben definieren und unsere Wahrnehmung der Welt formen.[iv] Es zeigt, dass Mythos und Geografie in vielerlei Hinsicht ein und dasselbe sind.[v]

Die Mythen, um die es hier geht, sind imaginäre Geografien: Auffassungen von der Erde, ihren Ländern, Kontinenten, Grenzen und Regionen, die in den Köpfen von uns allen existieren. Sie bilden die Welt nicht so ab, wie sie tatsächlich ist, sondern lediglich eine Vorstellung von ihr. Überall um uns herum tauchen sie auf und werden permanent wiederholt, in Bildern, Büchern, Geschichten, Karten, Schulbüchern, Reden, Theateraufführungen, Filmen, den Medien. Jeder dieser Mythen prägt, wie wir die Welt wahrnehmen und in ihr leben. Aber genau wie die Furcht einflößenden Monster, die einst die Landkarten bevölkerten, spiegeln sie nicht immer wider, was dort draußen tatsächlich existiert, sondern unsere Sorgen, Wünsche und Ängste. Diese Mythen sind Linsen, durch die wir uns selbst sehen.[vi]

Die acht in diesem Buch beschriebenen Mythen nehmen wir in uns auf, seit wir als Kinder fasziniert einen Globus bestaunt oder Karten und Flaggen bunt ausgemalt haben. Jedes der nachfolgenden Kapitel nimmt sich eine dieser tief sitzenden Vorstellungen, die wir von der Welt haben, vor, krempelt sie um und zeigt, dass Mythen leichter Berge versetzen oder Kontinente erschaffen können als jeder geophysikalische Prozess. Sie setzen sich intensiv mit den Märchen, die wir uns über die Welt erzählen, auseinander und fragen: Welche Auswirkungen hat es, wenn unsere für selbstverständlich erachteten geografischen „Realitäten“ plötzlich gar nicht mehr so real sind? Und wenn selbst einige der angesehensten Kartografen der damaligen Zeit die Welt „auf dem Kopf“ gezeichnet haben, welche alternativen Betrachtungsweisen mag es dann noch geben? Könnte es sein, dass manche der grundlegendsten Vorstellungen, die wir von der Welt haben, nichts weiter sind als eine Täuschung? Und welche Konsequenzen hat es, in einer Welt zu leben, die nicht ist, wie sie ist, sondern so, wie wir sie uns vorstellen?

Dieses Buch stellt das lange vorherrschende Weltbild des Geodeterminismus infrage, dessen Ursprünge im alten Griechenland liegen und dem die Idee zugrunde liegt, dass Klima und physikalische Umgebung Einfluss auf die menschliche Intelligenz und gesellschaftliche Entwicklungen haben.[vii] Eine Überzeugung, die später dann ausgezeichnet zum rassistischen und hierarchischen Denken des Kolonialismus passte und die notwendige Rechtfertigung für die imperiale Herrschaft über ferne Länder und deren Menschen lieferte. Jahrhunderte deterministischen Denkens haben bewirkt, dass auch die darin enthaltenen Vorurteile über Geografie und Umwelt sich als erschreckend hartnäckig erweisen.[viii] Sie haben zu der falschen Annahme geführt, dass Geografie Schicksal ist und in gewisser Weise die Erklärung für den Aufstieg oder Niedergang einer Zivilisation, die vorherrschende Weltordnung und unsere geopolitische Zukunft. In diesem essenzialistischen Weltbild ist die Geografie gegeben und die Karten folgen ihr.

Die Beziehung zwischen dem Menschen und der Geografie ist jedoch wechselseitig. Wir haben Einfluss auf die Gestaltung unserer Welt wie beispielsweise an der Nordsee, wo wir eine neue Landschaft geschaffen haben, indem wir dem Meer Boden abgerungen und die Grenzen der Niederlande neu gezogen haben, oder im Amazonasgebiet, wo durch das Abholzen der Regenwälder große Anbauflächen entstanden sind. Auch die Erfindung neuer Technologien zeugt von der Wechselseitigkeit dieser Beziehung, angefangen bei Atomwaffen und modernen Drohnen, die einst strategisch wichtige Gebiete plötzlich unbedeutend machen, bis hin zum Klimawandel mit seinen tiefgreifenden Veränderungen für Landschaften und Meere, bei dem der Mensch ebenfalls eine entscheidende Rolle spielt. Dieses Buch sieht uns, unsere Vorstellungen und unseren Erfindungsreichtum als Teil der Geografie und zeigt, dass diese uns gar nicht so sehr einschränkt, wie wir vielleicht glauben, und dass die Weltkarten und Atlanten, über denen wir seit unserer Schulzeit brüten, weder unveränderlich noch akkurat sind. Vielmehr sind wir zu Gefangenen bestimmter Ideen und Darstellungen von der Welt geworden.

Dieses Buch zeigt eine Welt, in der geografische Fakten nicht immer das sind, was sie zu sein scheinen. Es begibt sich auf eine Reise durch Zeit und Raum, angefangen bei der Entstehung der Kontinente über den Aufstieg Chinas bis zum Krieg in der Ukraine; von Korea nach Japan, Bhutan, Simbabwe, China, Russland, Mexiko, in die Vereinigten Staaten, die Antarktis, die Sahara, das Südchinesische Meer und nach Zentralasien. Es möchte die im wahrsten Sinne des Wortes fesselnden Geschichten und Mythen, die wir uns über die Welt erzählen, offenlegen und uns von ihnen befreien. Dabei geht es weder um reine intellektuelle Neugier, noch ist es als Experiment gedacht. Es geht vielmehr darum, dass wir nur, wenn wir diese Mythen als das erkennen, was sie sind, in der Lage sein werden, uns den sehr realen Ungerechtigkeiten, der gesellschaftlichen Spaltung und den Umweltkatastrophen zu stellen, mit denen wir uns heute konfrontiert sehen.

Das erste Kapitel befasst sich mit dem vielleicht größten geografischen Mythos überhaupt: den Kontinenten. Deren Umrisse sind uns allen so vertraut, dass wir nur die Augen schließen müssen, und schon sehen wir sie, klar definiert durch die sie umgebenden Gewässer, deutlich vor uns. Aber sobald wir auch nur eine ganz einfache Frage stellen, werden die Konturen brüchig. Wie viele Kontinente gibt es? Darauf sollte es eigentlich eine klare Antwort geben, doch sie hängt davon ab, ob man Nord- und Südamerika als separate Kontinente betrachtet und die Antarktis als eigenständig. Und was ist mit Ozeanien? Welche Teile Asiens zählen dazu und welche nicht? Auch die Frage nach der Grenze zwischen Asien und Europa ist, ohne ein helfendes Meer dazwischen, nicht ganz so leicht zu beantworten, insbesondere da der Ural an seinem südlichen Ende ins Nichts ausläuft. Es mutet schon ein wenig merkwürdig an, dass wir weder in der Lage sind, die Anzahl der Kontinente eindeutig zu benennen, noch zu sagen, wo genau die Grenzen zwischen ihnen verlaufen.

Letztendlich sind es die Einfachheit der Idee und ihre ständige Wiederholung auf Bildern und Karten, die dem Mythos der Kontinente seine Macht verleihen. Es ist die Tatsache, dass sie die einzige Möglichkeit darstellen, unsere Welt zu unterteilen. Aber den Kontinenten mangelt es an ihnen innewohnenden Charakteristika, und ihre Abgrenzung wird dem Anspruch wissenschaftlicher Exaktheit nicht gerecht. So sind sie beispielsweise nicht durch die Plattentektonik oder geologische Merkmale definiert. Denn wäre dies der Fall, wäre es logischer, Indien Asien wieder abzuerkennen und Ozeanien zuzuordnen. Wäre die Welt hingegen entsprechend ihren Tier- oder Pflanzenarten unterteilt, würde die Sahara als kontinentale Grenze zwischen Asien und Europa sehr viel mehr Sinn ergeben als das Mittelmeer. Die Küste des eng vernetzten Mittelmeerraums wird nur durch zwei winzige Meerengen – die Straße von Gibraltar und den Bosporus – unterbrochen, die im Vergleich zu den gefahrvollen Weiten der Sahara fast lächerlich erscheinen. Durch die willkürliche Unterteilung in Kontinente werden unzählige Verbindungen, Schnittpunkte und Beziehungen, die unsere Welt ausmachen, unsichtbar. Genau wie die übrigen Mythen in diesem Buch verschleiern die Kontinente sehr viel mehr, als sie offenbaren.

Grenzen sind überall, von den Kontinenten bis zu den Rändern der Länder. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Mythos von der Grenze und den Mauern, die wir zwischen uns errichten, sowie der Frage, warum Grenzmauern nicht funktionieren. In seinen Präsidentschaftswahlkämpfen 2016 und 2024 machte Donald Trump den Bau einer Mauer entlang der Grenze zwischen den USA und Mexiko zu einem zentralen Thema. Sein erster Versuch, eine Barriere hochzuziehen, erwies sich jedoch als wenig beeindruckend. Teile davon liegen schon jetzt vor sich hin rostend in der Sonora-Wüste herum, und 2021 haben Monsunregen große Abschnitte einfach weggespült. Häufig findet man an der Mauer auch die Leitern von Migranten, während andere mit Trennschleifern einfach Löcher hineingeschnitten haben. Schaut man genauer hin, sind diese Grenzmauern weniger massiv und unüberwindbar, als sie zunächst scheinen. Ihre Effektivität wird der einschüchternden Symbolik und ihren Ausmaßen nur selten gerecht, genauso wenig wie sie den Menschen das von ihren Architekten versprochene Gefühl von Sicherheit und klarer Abgrenzung geben. Aber das alles hat dem Glauben an den Mythos der Grenzmauern und daran, dass sie unverzichtbare Trenn- und Kontrolllinien darstellen, keinen Abbruch getan.

Solche enormen technischen Leistungen und Anstrengungen wie Trumps Grenzmauer, der Hadrianswall im Norden Englands oder die Chinesische Mauer werden in der Regel als eine sichere Verteidigungslinie zwischen „uns“ und „denen“ betrachtet. Aber in der Praxis funktioniert das so meist nicht. Vielmehr sprießen und gedeihen im Schatten dieser gigantischen Mauern oft die unterschiedlichsten Grenzkulturen. So bewachten am Hadrianswall einst Migranten aus dem heutigen Syrien und Rumänien Britanniens Nordgrenze, während China mehrfach von Dynastien jenseits seiner großen Mauer regiert wurde. Grenzen ziehen mindestens genauso viele Menschen an, wie sie abstoßen, und vermitteln so schnell ein Gefühl der Unsicherheit statt Sicherheit. Entgegen dem Mythos, der sie umgibt, symbolisieren Grenzen und ihre Mauern nicht Stillstand, sondern Bewegung. Der Hadrianswall war keine unüberwindbare Barriere – kurz nach seiner Erbauung wurde er gleich wieder aufgegeben und neu besetzt. Und auch Trumps Mauer hat wenig dazu beigetragen, den Strom der Migranten – und Drogendealer – zu stoppen. Im Gegenteil, je höher und länger die Grenzmauer zwischen den USA und Mexiko wird, umso mehr Ängste werden in den USA geschürt und umso verzweifelter versuchen Migranten, diese Grenze zu überwinden. Wenn das Verantwortungsgefühl für das Leben anderer an der Grenze endet, bringt das keine Sicherheit, für niemanden. Auf diese Weise schützen wir uns nur vor unserer eigenen Menschlichkeit.

Grenzen werden heute vor allem in Zusammenhang mit der Nation gesehen, die angeblich auch dann noch existieren wird, wenn wir selbst schon lange nicht mehr da sind. „Ein England wird es immer geben“, heißt es in einem patriotischen Kriegslied aus dem Jahr 1939 – oder auch jedes andere Land, dem wir uns zugehörig fühlen. Dieses Gefühl von Ewigkeit bildet den Kern des Mythos der Nationen und der Überzeugung, dass diese nicht nur uralt, sondern auch natürlich gewachsen sind. Um eine Nation zu erschaffen, braucht es jedoch viel Fantasie, ein selektives Gedächtnis und die Fähigkeit, unschöne Wahrheiten auszublenden. Moderne Nationen sind ein Kaleidoskop vergangener und gegenwärtiger Migration, das Ergebnis von Konflikten, Kolonisierung und der Vermischung von Kulturen. Je weiter man sich auf der Suche nach dem Ursprung einer Nation in die Vergangenheit begibt, umso vager wird dieser. Das ist auch der Grund, warum moderne Nationen immer wieder neu erfunden, präsentiert, interpretiert und erlernt werden müssen. Das endlose Sich-neu-Erfinden der Nationen ist mittlerweile derart selbstverständlich geworden, dass ein Denken, Handeln, Regieren und Lehren außerhalb des Rahmens der Nationalstaaten nahezu unmöglich geworden ist.

Dass die Idee der Nation so formbar ist, bedeutet jedoch auch, dass bestimmte Menschen – seien es die Nachfahren eines obskuren deutschen Adelsgeschlechts, Ex-KGB-Agenten oder New Yorker Bauunternehmer – sie leicht für sich vereinnahmen können. Sie definieren sie nach ihren Vorstellungen einfach neu und verhalten sich, als wäre sie schon immer so gewesen. Dahinter steckt oft die Absicht, auf Kosten anderer Macht, Wohlstand und Einfluss von Eliten zu erhalten. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir den größten Teil der Menschheitsgeschichte auch ohne Nationalstaaten ausgekommen sind und unsere Loyalität und Identität an andere Gemeinschaften, Religionen oder Institutionen gebunden waren. So wie Imperien einst unendlich erschienen, wird auch die heutige Organisation der Welt in Nationen nicht unweigerlich in Zukunft Bestand haben. Werden wir uns zwischenzeitlich selbst dazu verdammen, ständig irgendwelche Konflikte um Gebiete und Grenzen auszutragen? Verfolgen und marginalisieren wir weiterhin Minderheiten, die den vorherrschenden, vermeintlich „ewigen“ Werten der Nation nicht entsprechen? Und hält uns unsere Besessenheit von der Nation davon ab, gemeinsam Probleme wie Pandemien oder den Klimawandel anzugehen, die keine internationalen Grenzen kennen?

Nach dem Problem der Nation stellt sich mit dem vierten Mythos eine weitere unangenehme Frage: Wem gehört eigentlich die Welt? Auf politischen Weltkarten ist jedes Fleckchen Erde in der Farbe eines bestimmten Landes schraffiert. Es gibt jedoch ein paar mysteriöse Orte, an denen unsere Vorstellungen von Territorium, Besitz und Autorität nicht ganz so einfach greifen. So ist Bir Tawil in der östlichen Sahara beispielsweise der einzige bewohnbare Ort der Erde, auf den kein Staat aktiv Anspruch erhebt. Im Mittelmeerraum wiederum gibt es einen religiösen Orden, der eigene biometrische Pässe ausstellt, Briefmarken druckt, Münzen prägt, Nummernschilder ausgibt, einen Botschafter in der EU sowie einen offiziellen Status bei den Vereinten Nationen hat und diplomatische Beziehungen zu mehr als 100 Ländern unterhält, obwohl er weder Land noch Grenzen besitzt. Auch die Antarktis stellt hierbei eine bemerkenswerte Ausnahme dar. Die riesige Landmasse ist weder Eigentum eines einzelnen Staates, noch wird sie von einem solchen verwaltet. All diese Kuriositäten verbindet ein langer roter Faden, der, wenn man an ihm zieht, offenbart, dass der Anspruch eines Landes auf die Souveränität über ein bestimmtes Gebiet keine zwingende Notwendigkeit ist.

Seit Sommer 2016 führt man zudem ein Experiment im großen Stil durch, bei dem es darum geht, herauszufinden, was Souveränität im 21. Jahrhundert bedeutet. Großbritanniens Entscheidung, die Europäische Union zu verlassen, basierte auf dem Mythos der Souveränität. Das heißt auf der Vorstellung, dass die Grenzen eines Gebiets festgelegt sind und die Kontrolle darüber ganz einfach zurückgefordert werden kann. Das vierte Kapitel untersucht die Diskrepanz zwischen dieser Idee und einer Welt, die viel zu komplex ist, um entweder komplett innerhalb – oder außerhalb – der Autorität eines einzelnen Staates zu liegen.[ix]

Obwohl sich Souveränität durch Grenzmauern und Infrastrukturen konkretisieren lässt, bleibt sie letztendlich ein abstraktes Konstrukt. Sie variiert von Ort zu Ort, von Zeit zu Zeit und selbst von Person zu Person. Sobald idealisierte Vorstellungen von Souveränität mit der chaotischen Realität kollidieren, sind ihre Komplexität und Widersprüchlichkeit jedoch erstaunlich präsent. Aber wenn wir die räumliche und zeitliche Fluktuation der Souveränität anerkennen, eröffnet uns dies dann nicht auch Möglichkeiten, eine andere Weltordnung zu formulieren? Welche Alternativen zu unserer aktuell von Grenzen durchzogenen Welt ergeben sich aus der Tatsache, dass die Souveränität überall um uns herum bröckelt?

Wenn Kontinente, Länder, Grenzen und Souveränität – die wir für selbstverständliche Bausteine unserer Welt erachten – nur Auswüchse fiebriger geografischer Fantasien sind, dann muss uns doch zumindest etwas so Greifbares und Solides wie die nationale Wirtschaft garantieren, dass nicht alles in dieser Welt nur ausgedacht ist. Sollte man meinen. Aber unglücklicherweise ist selbst die Art, wie wir Wachstum und Entwicklung der Wirtschaft messen – anhand des Bruttoinlandsprodukts (BIP) –, nichts weiter als eine erfundene Tradition. Warum also bestimmt das BIP, wie wir uns selbst und unsere Länder einstufen? Gibt es keine bessere Methode, Menschen und Orte zu beurteilen? Insbesondere wenn man bedenkt, dass in manchen Teilen der Welt diverse Gemeinschaften seit Jahren – oder gar Jahrzehnten – ein deutlich gesünderes Leben führen als ihre reicheren Landsleute.

Wenn Wirtschaftswachstum allein also kein verlässlicher Indikator für Wohlbefinden und Wertigkeit ist, darf ein steigendes BIP dann als Zeichen für Fortschritt gewertet werden, oder ist es vielmehr eine tickende Zeitbombe? Sind wir einem Mythos verfallen, wenn wir glauben, Wachstum messen zu können? Messen wir Fortschritt womöglich in Zahlen, die uns nur sehr wenig über den Zustand der Menschen und der Welt sagen? Obwohl schon seit Längerem bekannt ist, dass die Berechnung des Wirtschaftswachstums anhand des BIP erhebliche Mängel aufweist, hat dieser mysteriöse Wert uns erstaunlicherweise nach wie vor fest im Griff. Aber das Streben nach einem immer größeren Wirtschaftswachstum kann dauerhaft unmöglich zu mehr Wohlstand und Sicherheit führen, wenn sich gleichzeitig durch das Roden der Regenwälder und das Trockenlegen von Feuchtgebieten Klimanotstand und Massenaussterben von Arten beschleunigen. Es wäre nicht das erste Mal, dass die menschliche Gesellschaft – getrieben von ihrer unersättlichen Gier nach Ressourcen – es mit dem derzeitigen Kurs des ewigen Wachstums auf katastrophale Weise versäumt, die akute Bedrohung ihrer Umwelt zu erkennen. Aber es könnte das letzte Mal sein. Angesichts des rasant voranschreitenden Klimawandels und steigender Meeresspiegel wirft das fünfte Kapitel die Frage auf: Wie kommt es, dass BIP und Wirtschaft wachsen und wir trotzdem untergehen?

Mit den noch verbleibenden Mythen, denen hier nachgegangen wird, widmet sich dieses Buch drei großen Regionen, die vom Westen historisch missverstanden wurden. Bei der ersten handelt es sich um Russland und die sehr aktuelle Frage, warum das Land immer wieder bei seinen Nachbarn einfällt. Putin, der einst davon geträumt haben mag, die „russische Welt“ zu einen und eine Eurasische Union zu gründen, der als gefeierter Anführer Russland wieder in den Status einer anerkannten Großmacht erheben wollte, hat diesen Traum zu einer Schmach verkommen lassen. Die 2022 begonnene blutige Invasion der Ukraine scheint den Mythos von Russland als landgieriger, expansionsbesessener Weltmacht zu bestätigen.

Es ist eine überzeugende, reizvolle und scheinbar offenkundige Idee, in die Putin sich da verrannt hat. Doch was Putin für die beste Methode hält, Russland wieder zu seinem alten Status in der Welt zu verhelfen, ist kein einfacher Expansionismus, sondern Revanchismus, ein lähmender Kurs der Repression und des aggressiven Nationalismus. Dabei hat ausgerechnet er ein Teilgebiet Russlands einst einfach weggegeben, nur um das Ansehen seines Landes zu verbessern. Im Jahr 2008 wurde in einer schlichten Zeremonie auf Bolschoi Ussurijsk – einer Insel im Amur, auch bekannt als Heixiazi Dao – die chinesische Flagge gehisst und die Hälfte der Insel friedlich von Russland an China übergeben.[x] Seitdem florieren die Beziehungen zwischen Russland und China. Für Putin stellt sich jedoch eine knifflige Frage: War dieses territoriale Zugeständnis dem Ansehen Russlands in der Welt nicht sehr viel zuträglicher als sein revanchistischer Anspruch auf die Ukraine? Das Schicksal Russlands war nie allein von Expansionismus geprägt, angefangen beim Verkauf Alaskas im 19. Jahrhundert bis hin zur Abgabe jener Inseln an China. Die Invasion der Ukraine könnte daher durchaus das unausweichliche Ergebnis der verzerrten Wahrnehmung und Täuschungen des Putinismus sein. Aber sie findet im Rahmen einer imaginären Geografie statt, die eher auf Kränkung basiert als auf schlichtem expansionistischen Streben nach strategisch wertvollen Gebieten.

Russland war für den Westen lange ein Rivale, in jüngster Zeit ist mit China jedoch ein neuer Herausforderer auf den Plan getreten. Vor einigen Jahren hat das Land das größte Bauprojekt gestartet, das die Welt je gesehen hat – die Neue Seidenstraße. Künstliche, aus dem Südchinesischen Meer ragende Betoninseln und einsame Zugstrecken von den chinesischen Küsten quer durch Eurasien bis in den Londoner Osten, die China mit dem Rest des Globus verbinden sollen. Die Projekte der Neuen Seidenstraße reichen in alle Himmelsrichtungen weit über die Grenzen Chinas hinaus bis nach Bolivien oder zu den Bermudainseln, um sich zum ambitioniertesten Infrastrukturnetz der Welt zusammenzufügen. Steckt hinter dem Mythos einer Neuen Seidenstraße, deren Projekte eine neue Weltgeografie gestalten könnten, mehr als nur das Gerangel um die Weltherrschaft? Führen alle Wege unweigerlich nach China? Kann ein derart gigantisches Vorhaben erfolgreich sein? Oder wird es unter seinem eigenen Gewicht und der Last ungenutzter Infrastruktur zusammenbrechen oder gar im Meer versinken?

Um diese Fragen zu beantworten, muss der Blick über den reduktionistischen Mythos von Chinas Wunsch nach geopolitischer Macht hinausgehen. Die Gründe und Überlegungen hinter der Neuen Seidenstraße sind vielschichtig und nicht notwendigerweise aus einer Position wirtschaftlicher und politischer Stärke geboren. China verfolgt hier weniger eine kohärente Strategie als vielmehr ein Programm, das von der Jagd nach mysteriösen Drachen bestimmt wird – angefangen beim Erfüllen staatlich vorgegebener BIP-Ziele und der Ausübung souveräner Kontrolle bis hin zur Legitimation eines autoritären Regimes und der Stärkung der nationalen Identität des heimischen Publikums. Diese konkurrierenden und widersprüchlichen Ziele bergen das Risiko einer Kollision der imaginären Geografie einer Neuen Seidenstraße mit einer physischen Geografie und Humangeografie, die sich deren Willen nicht ohne Weiteres unterordnen.

Das letzte Kapitel schließlich befasst sich mit Afrika und dem Mythos, dass es vor sich selbst gerettet werden muss. Die Art und Weise, wie wir diese Region sehen und in ihr agieren, ist auch heute noch von der im Westen aktiv geförderten Vorstellung geprägt, dass Afrika „im Kampf gegen seine eigenen Probleme funktional hilflos“ ist.[xi] Diese Sichtweise verschleiert jedoch die Lebendigkeit, Diversität und Komplexität der Region. Die Darstellung Afrikas als eines Kontinents, der die unterstützende Einmischung und Wohltätigkeit von außen benötigt, ist der jüngste Versuch einer langjährigen Tradition, Afrikas Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft immer wieder neu zu schreiben. In früheren, weniger wohlmeinenden Zeiten führte dieses Vorgehen zu Absurditäten wie den ausgeklügelten Hirngespinsten der weißen Herrscher Rhodesiens (1965–1979) über den Ursprung der prächtigen Fundstätte von Groß-Simbabwe. Diese vom 11. bis ins 16. Jahrhundert bewohnte, mittelalterliche Stadt ist mindestens genauso beeindruckend wie alles, was im zeitgenössischen Europa zu finden war. In unter rhodesischer Herrschaft verfassten Schulbüchern und vermeintlich akademischen Artikeln wurden die Ruinen jedoch zur Hinterlassenschaft arabischer Händler und Spuren eines alten, ausgestorbenen Volkes erklärt oder gar einer geheimnisvollen, verschwundenen „weißen Zivilisation“ zugeschrieben.[xii] Jedem, nur nicht der einheimischen Bevölkerung Simbabwes, die dort die Hauptstadt eines großen Königreichs errichtet hatte.

Mit derartigen Mythen hat man in den vergangenen Jahrzehnten zwar gründlich aufgeräumt, aber Geografie und Geschichte der Region werden auch heute noch lektoriert und zensiert. Anstatt eine ehrlichere Darstellung der Geschichte ihrer einstigen Weltreiche zu lehren, herrscht bei früheren Kolonialmächten wie Großbritannien ein Wissensvakuum, in dessen Lücke die nostalgischen Mythen einer unterstützenden, wohlwollenden oder zivilisierenden weißen Herrschaft hartnäckig überdauern und von den Qualen und der Schande des Empire ablenken. Die traumatischen Ereignisse zwischen Kairo und Kapstadt, die das Schicksal von Millionen Menschen bestimmten und bis heute die Welt gestalten, sind in den Ländern, die diese zu verantworten haben, kaum bekannt. Die Mythen der Vergangenheit hinter sich zu lassen, erfordert eine intensive Auseinandersetzung mit der Geschichte, ansonsten werden ganze Regionen weiterhin übersehen und kleingehalten und die Phantomschmerzen und unfreiwilligen Zuckungen des Empire wegen „verlorener“ Gebiete niemals aufhören.

Der letzte Teil dieses Buches stellt die Frage, was als Nächstes kommt. Der erste Schritt wird sein, sich über eine Reihe weithin akzeptierter Vorstellungen von der Welt und ihren Regionen, die wir in der Regel nicht hinterfragen, hinwegzusetzen. Denn auch wenn diese Mythen für viele von uns Realität geworden sind, dürfen wir nicht weiterhin unerschütterlich daran glauben, sonst laufen wir Gefahr, genauso blind in die Zukunft zu segeln wie einst die Seeleute, die sich aufmachten, um nach den fantastischen Ungeheuern am Rande der Welt zu suchen.

Die meisten der geografischen Mythen in diesem Buch waren für unsere Vorfahren jahrtausendelang kein Thema. Warum sollten sie uns also heute die Hände binden und unsere Zukunft bestimmen? Sich von nur einem dieser Mythen der Geografie zu distanzieren, hätte gewiss drastische Konsequenzen. Aber gibt uns der Glaube an sie tatsächlich die Harmonie und Sicherheit, nach der wir uns sehnen? Sind sie es wirklich wert, dafür zu leben und zu sterben? Um uns den globalen Problemen, mit denen wir uns derzeit konfrontiert sehen, stellen zu können, müssen wir uns von den geografischen Mythen, die wir uns selbst aufgebürdet haben, befreien. Wir müssen neue Möglichkeiten ersinnen, Veränderungen zu bewältigen, sowie umfassendere Methoden, Fortschritt zu messen und Vertrauen aufzubauen.

Viele Lösungsansätze gibt es bereits, wie das Fazit des Buchs zeigt. Mit Beharrlichkeit, Mut, Verständnis und der Bereitschaft zu lernen können wir die realen und die imaginären Mauern, die uns trennen, niederreißen. Den Mythen, die unsere Welt beherrschen, auf den Grund zu gehen und sie aufzudecken, ist ein beunruhigender und uns zuweilen widerstrebender Schritt ins Unbekannte. Umso mehr, als wir es mit einer immer komplexeren Medienlandschaft zu tun haben, in der Fakten und Fiktion verschmelzen und die sich von den alten Karten, die Ergebnisse wissenschaftlicher Vermessungen und Untersuchungen mit rätselhaften Kreaturen und goldenen Städten kombinieren, vielleicht gar nicht so stark unterscheidet. Trotzdem besteht Hoffnung. Denn sobald wir die Mythen der Geografie als das erkennen, was sie sind, können wir die Macht unserer Fantasie vielleicht auch dazu nutzen, mutige neue Welten zu gestalten.

Einleitung: Imaginäre Geografien

[i]www.smithsonianmag.com/science-nature/the-enchanting-sea-monsters-on-medieval-maps-1805646/

[ii] Ebd.

[iii] M. Eliade, The Quest of Origins, zitiert in Paul Claval, „The geographical study of myths“, Norsk Geografisk Tidsskrift – Norwegian Journal of Geography, 55, Nr. 3, S. 139.

[iv] Claval, „The geographical study of myths“, S. 150–151.

[v] Maja Essebo, „A mythical place: A conversation on the earthly aspects of myth“, Progress in Human Geography, 43, Nr. 3, S. 527.

[vi] Edward W. Said, Orientalism.

[vii]www.scientificamerican.com/article/the-ugly-history-of-climate-determinism-is-still-evident-today/

[viii]www.scientificamerican.com/article/the-ugly-history-of-climate-determinism-is-still-evident-today/

[ix] John Agnew, „Taking Back Control?“, Territory, Politics, Governance, 8, Nr. 2, S. 260.

[x]www.chinadaily.com.cn/china/200810/15/content_7105825.htm

[xi] Dipo Faloyin, Africa Is Not a Country, S. 79, 98, 106.

[xii] Mike Crang, Cultural Geography, S. 39–40.

„Richardsons Blick ist nicht vorrangig politisch. Er ergreift keine Partei, liefert eher anregende Beispiele, originelle Geschichten und spannende Anekdoten.“

„Paul Richardson zeigt in seinem originellen wie leidenschaftlichen Buch, wie bunt und immer wieder überraschend unsere Welt doch ist.“

„Mit seinem Buch eröffnet Paul Richardson spannende Perspektiven auf die über Jahrtausende entstandene globale Kulturgeografie.“

„Richardsons Blick ist nicht vorrangig politisch. Er ergreift keine Partei, liefert eher anregende Beispiele, originelle Geschichten und spannende Anekdoten.“

„Ein Buch, das gängige Vorstellungen von der Welt auf erfrischende Weise untergräbt.“

„Mit seinen kenntnisreichen Schilderungen und Darstellungen weckt der Autor das Interesse an Geographie und zeigt in dem Buch, wie wichtig topaktuelles und Mythen-befreites geographisches Wissen für das Verständnis der Welt ist!“

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags

Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.

Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.

Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.

Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.

Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.

Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.