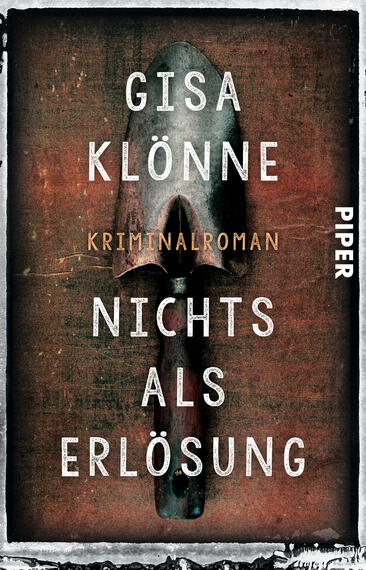

Judith Krieger ist zurück - endlich!

Keine Toten mehr. Mit dieser Hoffnung übernimmt Hauptkommissarin Judith Krieger in ihrem neuesten Fall die Leitung der Vermisstenfahndung...

weitere Infos

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:

info@piper.de

Piper Verlag GmbH

Georgenstraße 4

80799 München

Die Jagd nach dem Täter führt Hauptkommissarin Judith Krieger von Köln über Südhessen bis nach Griechenland. Und zu einem lange verschwiegenen Kapitel deutscher Geschichte: dem Schicksal der Heimkinder in der Nachkriegszeit. Doch der Mörder verfolgt seinen eigenen Plan. Einen Plan, in dem Judith die Hauptrolle spielt ...

1. Teil

Zuhause

Wenn es je einen Ort gab, der mir ein Zuhause wurde, dann dieser. Jetzt, da ich Abschied nehme, wird mir das erst bewusst. Ich gehe noch einmal durch die stillen Zimmer. Das Wohnzimmer, das trotz seiner Möbel und Teppiche niemals wohnlich war. Das Schlafzimmer, wo die Verzweiflung nistet. Ich betrachte den Stuhl, auf dem ich so oft gesessen habe. Hier wog die Last nicht ganz so schwer, fühlte ich mich dir nah. Ich schiebe den Stuhl an den Tisch, vergewissere mich, dass ich wirklich nichts übersehen habe. Es tut weh, diesen Ort zu verlassen, damit habe [...]

Keine Toten mehr. Mit dieser Hoffnung übernimmt Hauptkommissarin Judith Krieger in ihrem neuesten Fall die Leitung der Vermisstenfahndung...

weitere Infos

Die erste Bewertung schreiben