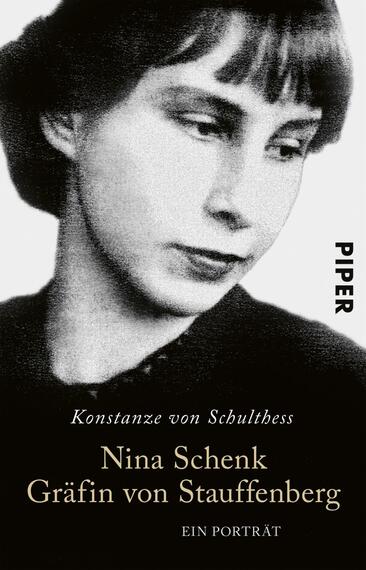

Nina Schenk Gräfin von Stauffenberg - eBook-Ausgabe

Mit 32 Seiten farbigem Bildteil

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:

info@piper.de

Piper Verlag GmbH

Georgenstraße 4

80799 München

Anders als etliche hochdekorierte Akademiker ist Konstanze von Schulthess sich nicht zu fein, Alltägliches in ihre Charakterstudie einzubeziehen. So gerät das Bild, das sie von ihrer Mutter entwirft, besonders plastisch. Und die lapidare Tonart, die sie anschlägt, ergreift den Leser, gerade weil der Stoff so gewaltig ist.

Der SpiegelBeschreibung

Am 20. Juli 1944 verliert Nina, Frau des Hitler-Attentäters Claus Schenk Graf von Stauffenberg, den Mann, den sie liebt. Was war ihre wahre Rolle in der Geschichte? Was hat sie vom Widerstand gewusst? Wie hat sie mit diesem Wissen gelebt? Das Porträt einer bemerkenswerten Frau: persönlich und behutsam erzählt von ihrer jüngsten Tochter, basierend auf Gesprächen sowie bislang unbekannten Dokumenten und Aufzeichnungen der Nina Schenk Gräfin von Stauffenberg.

Über Konstanze von Schulthess

Aus „Nina Schenk Gräfin von Stauffenberg“

Geleitwort zur Neuausgabe

Nina Schenk Gräfin von Stauffenberg, die Witwe des Hitler-Attentäters Claus Schenk Graf von Stauffenberg, beschäftigte sich intensiv mit der Literatur über die nationalsozialistische Diktatur, „doch irgendwann ließ ihr Interesse nach – sie war ermüdet von den Interpretationen der Historiker, die sich ihrer Meinung nach zu wenig um die Zeitzeugen scherten und lieber eigene Thesen aufstellten. Und sie wollte nicht weiterverfolgen, wie die Tat ihres Mannes in teilweise ideologisch gefärbten Diskussionen zerredet wurde“. Mit solchen [...]

Geleitwort

Vorwort

1 Der Schicksalsschlag

2 Eine Ehe im Schatten des Dritten Reichs

3 Geboren in der Haft

4 Die Familie meiner Mutter

5 Was in Lautlingen geschah

6 Auf dem Weg in die Freiheit

7 Suche nach einem Neuanfang

8 Das Leben danach

Persönliche Nachbemerkung

Anmerkungen

Literatur

Die erste Bewertung schreiben