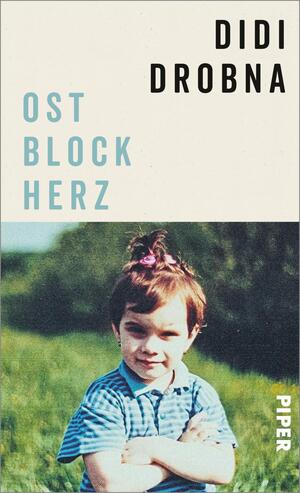

Ostblockherz Ostblockherz - eBook-Ausgabe

Ostblockherz — Inhalt

Zwischen Ostblock und Westen, Patriarchat und Aufbruch, Sprachlosigkeit und Nähe

Seit Jahren hat Didi kein Wort mit ihrem Vater gewechselt. Da meldet er sich plötzlich bei ihr und bittet um Hilfe: Er ist schwer erkrankt. Im Krankenhaus übernimmt Didi, denn noch immer spricht ihr Vater wenig Deutsch. Sie kaum noch Slowakisch. Und in den kommenden Tagen lernt sie mehr über sich und ihn als in all den Jahren zuvor. Über Stolz und vertane Chancen, über ihre Familie, Migration und Hoffnung, über sich als Tochter und ihn als Vater. Es ist eine zaghafte, einmal mehr unausgesprochene Annäherung, in der immer deutlicher wird, was sie bei allen Unterschieden eint: ihr Ostblockherz.

„Gefühlvoll, doch ohne Kitsch, zart, doch voller Schmerz: Didi Drobnas ›Ostblockherz‹ ist ein scharfsinniger, empfindsamer Roman über Väter und Töchter, lieben und loslassen, Wut und Vergebung.“ Tijan Sila

Leseprobe zu „Ostblockherz“

Heute

Ich war vierunddreißig Jahre alt, als ich das erste Mal für meinen Vater die Rettung rief.

Es war ein heißer Tag im Spätsommer. Der Krankenwagen kam, und die Sanitäter packten Vater ein. Für mich war kein Platz.

„Sie müssen mich mitnehmen“, sagte ich. „Sie müssen.“

In der Slowakei gibt es ein Sprichwort: Nur der Lebende fürchtet den Tod. In meiner Heimat gibt es überhaupt viele Sprichwörter rund um das Sterben. Der Fatalismus ist uns Slawen angeboren. Nur der Lebende fürchtet den Tod – ich fürchtete mich in diesem Moment sehr. Ich hatte zehn Jahre [...]

Heute

Ich war vierunddreißig Jahre alt, als ich das erste Mal für meinen Vater die Rettung rief.

Es war ein heißer Tag im Spätsommer. Der Krankenwagen kam, und die Sanitäter packten Vater ein. Für mich war kein Platz.

„Sie müssen mich mitnehmen“, sagte ich. „Sie müssen.“

In der Slowakei gibt es ein Sprichwort: Nur der Lebende fürchtet den Tod. In meiner Heimat gibt es überhaupt viele Sprichwörter rund um das Sterben. Der Fatalismus ist uns Slawen angeboren. Nur der Lebende fürchtet den Tod – ich fürchtete mich in diesem Moment sehr. Ich hatte zehn Jahre nicht mit Vater gesprochen. Doch die Angst um ihn war groß, als kannte dieses Gefühl die Lücke in unserer Beziehung nicht.

Eine halbe Stunde später standen wir zusammen in der Notfallambulanz. Ich half ihm auf eine Untersuchungsliege, eine Ärztin redete auf mich ein, während sie seinen verhärteten Bauch abtastete. Sein Blick lag auf mir, nicht auf der Frau Doktor.

Ich übersetzte: Seit wann tut dein Magen weh? Wie lange hast du schon Krämpfe? Wann hast du dich das letzte Mal erbrochen? Wann hattest du das letzte Mal Stuhlgang? Schmerzen? Ja? Ja? Ja? Wie stark? Ich suchte nach Wörtern. Manche fand ich, andere nicht. Das Wort für „Flüssigkeit“ wollte mir nicht einfallen, also sagte ich: „Du hast Regen im Bauch.“ Und als er das nicht so recht verstand, versuchte ich es mit: „Du bist ein See, voller Wasser.“

Vater war erschöpft. Die Fahrt mit dem Rettungswagen hatte ihn Kraft gekostet. Sobald ich anfing zu sprechen, schaute er mich ernst und erwartungsvoll an. Er kannte das schon. Wusste, dass mir mitten im Satz die Muttersprache abhandenkam. Mein Slowakisch war eine flackernde Glühbirne. Auch das Wort für „Wasser“ verschwand im Laufe des Gesprächs aus meinem Gedächtnis.

Ich sagte: „Es ist nass in deinem Bauch, das ist nicht gut.“ Ich hob die Hände, griff nach Silben und Vokalen, aber sie rieselten mir zwischen den Fingern durch. Ich klang wie ein Kind, das die Sprache noch nicht richtig beherrschte. Oder wie eine Person mit Demenz, der die Sprache verlustig ging. Vater und ich hatten die Rollen getauscht: Eigentlich war er alt und vergesslich, ich jung und wortgewandt – ich bin Schriftstellerin, verdammt; ich war diejenige, die das alles verstehen sollte. Aber ich fand keine Erklärung, nicht einmal die alltäglichen Begriffe fielen mir ein. Ich hatte, unterwegs im Westen, die Sprache verloren. In der Schule in Wien, im Studium in Österreich, in der Literatur, die ich auf Deutsch schrieb, in meinem Job am Forschungszentrum, bei dem ich viel Englisch sprach. Jeden Tag vergaß ich ein Stückchen mehr Slowakisch. Und in diesem Krankenhausmoment fragte ich mich zum ersten Mal in meinem Leben: Was würde ich zuerst verlieren – endgültig verlieren – meine Eltern oder meine Muttersprache?

„Schon gut“, sagte Vater. „Streng dich nicht unnötig an.“ Er drehte den Kopf zur Seite und verzog den Mund, als die Ärztin ihm kurz über dem Hosenbund in den Bauch drückte.

„Können Sie ihm etwas gegen die Schmerzen geben“, fragte ich.

Die Ärztin nickte und tippte etwas in den Computer. Draußen am Gang hörte ich den Security-Mitarbeiter, der gemeinsam mit einem Pfleger einen pöbelnden Patienten beruhigte. Eine andere Patientin telefonierte aufgeregt in irgendeiner Balkansprache. Es war Freitagabend, noch nicht einmal neun Uhr. Im Wartebereich des Krankenhauses lagen bereits mehrere Alkohol- und Drogenpatienten, die ihren Rausch ausschliefen oder vor sich hin jammerten. Dazwischen saßen zwei gediegene Damen, bei deren Anblick ich mich fragte, ob sie wirklich hier sein mussten oder ob ein Besuch beim Hausarzt am nächsten Werktag nicht auch reichte.

So sind wir nicht, dachte ich. Wir würden niemals Umstände bereiten oder Aufwand einfordern. Wir sind anständige, unauffällige Leute. Wir wollten keine Probleme machen und auch keine haben. Wir waren hier, weil es wirklich wichtig war. Geht es nicht ums Leben, geht’s um einen Scheißdreck. An diesen stolzen Ausländer-Schnürsenkeln zog ich mich auch in dieser Situation wieder hoch.

Die Ärztin redete weiter, das Aufnahmegespräch war noch nicht abgeschlossen. Sie fragte, welche Medikamente mein Vater nahm, welche Vorerkrankungen er hatte, welche Untersuchungen zuletzt durchgeführt wurden. Ich stolperte durch die Übersetzung. Mein Vater stolperte durch seine Erinnerung.

Ich wunderte mich, wie wenig ein Mensch über sich selbst und seinen Gesundheitszustand wissen konnte. Er war sich selbst ein Fremder. Das kannte ich wiederum: Wo wir herkamen, blieb die Beschäftigung mit dem eigenen Körper pure Eitelkeit. Wer sich über das notwendige Maß hinaus mit Krankheiten und dem Gesundwerden beschäftigte, galt als schwach. In unserem Stamm war die größte Schwäche überhaupt, Schwächen zu haben und diese Schwächen obendrauf auch noch der ganzen Welt zu zeigen.

Mir war das alles nicht neu, der Ärztin jedoch schon. Sie runzelte irritiert die Stirn.

Mit plumpen Gesten versuchte ich die Lücken in meinen Sätzen aufzufüllen. Mir gelangen mehrere slowakische Sätze, die Sinn ergaben. Meinem Vater gelangen mehrere Antworten, die Auskunft erteilten. Vieles wusste er selbst nicht, denn das meiste merkte sich meine Mutter für ihn. Da, wo ich geboren wurde, ist die Frau zuständig für die Gesundheit der ganzen Familie: die der Kinder, des Mannes, der Eltern, der Geschwister, selbst der Nachbarn. Nur nicht für ihre eigene.

Die Ärztin blickte zwischen uns hin und her.

Die letzte Frage konnte ich beim besten Willen nicht beantworten. „Entschuldigung“, sagte ich, „das weiß ich leider nicht.“

„Und er?“

„Er auch nicht.“

Sie notierte etwas auf dem Anamnesebogen.

„Und, was könnte es sein“, fragte ich. „Können Sie schon etwas sagen?“

„Der erste Laborbefund zeigt, dass die Entzündungswerte sehr hoch sind, kritisch hoch, wir müssen das abklären. Ich schicke Sie weiter.“ Sie drehte sich auf dem Drehhocker zu mir. „Sind Sie mit dem Auto da?“

„Wir sind mit dem Rettungswagen gekommen.“

„Dann müssen Sie auf den Transport warten. Das kann dauern.“

Ich nickte.

„Es wird wirklich dauern, ich sag’s lieber gleich.“

„Wir können auch zu Fuß gehen, das ist kein Problem. Sie müssen wegen uns keine Umstände machen.“

Sie schaute mich empört an. „Auf keinen Fall! Ihr Vater darf sich nicht anstrengen, sein Blutdruck ist viel zu hoch. Der Krankentransport bringt Sie hin, bitte warten Sie die notwendige Zeit im Warteraum.“

Die Ärztin bereitete eine Infusion vor. Sie tippte Vater routiniert, aber nicht unfreundlich, auf den Arm, er öffnete seine Manschette. Ein paar Handgriffe, und die Nadel saß in der Armbeuge.

„Sagen Sie ihm, dass dies ein Schmerzmittel ist: Novalgin. Ich gebe ihm eine ordentliche Dosis, er wird gleich Erleichterung spüren. Wenn er mehr braucht, fragen Sie ruhig.“

Ich übersetzte. Ich merkte, dass Vater nicht mehr wirklich zuhörte. Sein Part war erledigt. Er vertraute darauf, dass ich den Rest übernahm, dass ich mich darum kümmerte, ob und wann etwas gemacht werden musste, dass ich ihm sagte, was zu tun war. So wie er sich immer schon darauf verlassen hatte, seit ich besser Deutsch sprach als er. Im Alter von sechs Jahren überholte ich ihn sprachlich und nahm für die ganze Familie den Job der Fremdenführerin an. Ein Job, für den ich mich nie beworben und den ich schon gar nicht gewollt hatte, der mir jedoch wie vielen anderen erstgeborenen Migrantentöchtern zufiel.

„Tatko“, sagte ich. Er setzte sich auf, knöpfte sein Hemd zu. Als ich ihm unter den Arm greifen wollte, schob er meine Hand zur Seite und zog sich am Infusionsständer hoch. „Lass mich“, antwortete er auf Slowakisch, „ich kann noch.“ Er drehte sich zur Ärztin. „Danke schön, Frau Doktor.“ Sein ö klang wie ein langes e: Dankescheeen. Die grobe slawische Aussprache. Etwas, das mich meine gesamte Kindheit über gestört hatte. Das unbestreitbare Erkennungszeichen seiner ausländischen Herkunft. Meine war gut verdeckt unter akzentfreiem Hochdeutsch.

Die Ärztin nickt. „Gerne doch. Alles Gute!“

Wir verließen den Untersuchungsraum mit kleinen Schritten. Am Gang fand ich einen Sitzplatz für Vater. Es war kühl, die grellen Deckenleuchten erhellten den Raum. Ich spürte, wie ich zitterte, aber ich versteckte es vor ihm. So wie er alles vor mir versteckte. Wir sind Familie, wir sind uns fremd. So wie wir hier fremd sind, obwohl wir schon über dreißig Jahre in Österreich leben. Unauffällig und anständig, wie meine Mutter gerne sagte. Wir springen nicht hoch. Wir wollen nicht viel.

Ich überlegte, was ich sagen konnte. Ich wollte Vater beruhigen, wollte ihn ermutigen. Etwas sagen, das der Situation und unserer zerrütteten Beziehung, die durch diese krisenhafte Zweckgemeinschaft in eine gänzlich neue Richtung gestoßen wurde, angemessen war. Aber die Wörter für Gefühle hatte ich nicht einmal vergessen – ich hatte sie nie richtig gelernt. In unserer Familie hatte ich sie schlichtweg nicht gebraucht: Wenn du ununterbrochen auf Reisen bist, lernst du die Wörter für „Ankommen“ und „Sicherheit“ nicht.

Ich fragte ihn stattdessen: „Willst du meine Jacke? Ist dir kalt?“

Er schüttelte den Kopf.

„Willst du meinen Sessel für deine Füße?“

„Nein, Didi.“

„Hast du Durst? Soll ich dir etwas zu trinken bringen?“

„Durst habe ich schon.“

Ich begab mich auf die Suche. Weiter den Gang entlang fand ich einen Wasserspender. Ich füllte zwei dünne Plastikbecher und trug sie zu Vater zurück. Die Infusion tropfte erst seit wenigen Minuten in die Vatervenen, und doch glätteten sich seine Züge bereits. Er hielt sich den Bauch, sein Körper seitlich gedreht, als wollte er seine Mitte beschützen. Die Schultern hingen müde nach unten, das Kinn lag auf seiner Brust. Er sah so alt aus. So unfassbar schwach. Es war unglaublich, dass Eltern jahrzehntelang gleich aussahen und dann innerhalb von wenigen Augenblicken zu alten, gebrechlichen Menschen wurden. In meinem Hals war ein Kloß, den ich nur schwer runterschlucken konnte.

„Schau“, sagte ich, „hier ist Wasser.“

Er blinzelte träge. Die Hand, mit der er den Becher nahm, bebte leicht. Sein Oberkörper schwankte, doch er trank alles aus. Ich merkte, dass er seine Zahnprothese nicht trug. Seine Lippen wölbten sich nach innen, der Mund eines Greises.

Ich setzte mich neben ihn. Und wir warteten.

Vater fiel immer mehr in sich zusammen. Er schlief ein paar Minuten, bis ein Patient den ganzen Warteraum aufmischte. Der Mann vom Sicherheitsdienst führte ihn routiniert zu seinem Zimmer zurück. Ich spazierte nervös den Gang auf und ab, mein Handy-Akku war fast leer.

Ich kämpfte mit dem Drang, der restlichen Familie Bescheid zu geben. Mein Bruder war auf einer Hochzeit. Meine Mutter war das erste Mal in ihrem Leben alleine am Meer. Ich wollte beiden nicht den Abend verderben, vor allem da ich noch nichts Genaueres wusste. Vater war hier im Krankenhaus am richtigen Ort, gleich würde ihm geholfen werden. Mehr konnte man aktuell nicht tun. Ich konnte nicht mehr tun. Aber ich fühlte mich überfordert. Ich war hier das Kind. Alles in mir wollte das Handy nehmen und irgendwen anrufen, ein Stück Angst durch das Telefon schieben und loswerden. Ich wollte nicht allein sein.

Aber ich redete mir jeden Anruf aus.

Ich wünschte, ich hätte noch geraucht.

Es dauerte über eine Stunde, bis der Krankentransport kam. Der Fahrer wollte mich nicht mitnehmen. Ich wiederholte dreimal den Satz, „Ich bin die Übersetzerin“, der offensichtlich mehr wert war als „Ich bin die Tochter“. Mittlerweile war es stockdunkel. Das große Krankenhausgelände wirkte wie ein Labyrinth aus Pavillons und Gebäuden, die in der Nacht trostlos und heruntergekommen aussahen. Die Scheibe des Krankenwagens warf mir mein zerfleddertes Spiegelbild zu. Warum sah ich nicht so aus, wie ich mich fühlte? Ich wollte scheiße aussehen. Stattdessen blickte mir eine bleiche, aber gefasste Dunkelhaarige entgegen.

Nach ein paar Minuten kamen wir in der Chirurgie an. Es war spät, der Warteraum leer. Uns empfing eine unheimliche Stille. Die hohen Decken wirkten bedrückend. Wir setzten uns auf die Plastiksessel. Nach einer Weile kam eine Schwester, an ihrem Hosenbund klimperte ein Schlüsselbund. Sie kümmerte sich um das Administrative, bat uns in ein Untersuchungszimmer. Wieder eine Ärztin auf einem niedrigen Drehstuhl, sie tippte genervt in die Tastatur. Sie sah uns hereinkommen und zog ihre Maske über den Mund.

„Was machen Sie denn hier?“

Ich zögerte. „Die Notaufnahme hat uns geschickt. Mein Vater …“

Noch bevor ich weitersprach, zog sie ein Handy aus ihrer Kitteltasche und wählte eine Nummer. „Julian, habt ihr schon den Bauchstich gemacht? Wie lange zum Bauchstich? Gut, ich komme gleich.“

„Entschuldigen Sie bitte“, sagte ich schnell, „wir wissen, Sie haben viel zu tun. Wir können gerne warten.“

Die Ärztin musterte mich, dann meinen Vater, der sich den Bauch hielt. Ich sah an ihrer Körperhaltung, dass sie vor allem müde war.

„Schon gut, das ist nicht Ihre Sache.“ Sie bedeutete Vater, sich auf die Untersuchungsliege zu legen. „Sind Sie die Tochter? Die Ehefrau?“

„Ich übersetze.“

Alle Fragen gingen wieder von vorne los. Mittlerweile hatte ich auf Google Translator ein paar Vokabeln nachgeschlagen und sie im Kopf ständig wiederholt, um sie nicht zu vergessen. Ich übersetzte und beantwortete ihre Fragen und Vaters Antworten lückenhaft, aber besser als vorher.

Die Chirurgin betastete den Bauch meines Vaters, und manchmal zuckte Vater mehr, manchmal weniger.

Die Schwester steckte den Kopf in den Raum. „Ultraschall, CT?“

„Beides. Ich versteh nicht, warum die Notaufnahme ihn herschickt. Mit einer Pankreatitis. Die arbeiten schon wieder nichts.“

„Pankreatitis?“

„Die Pankreaswerte sind extrem hoch, der Bauch ist an der Stelle ganz hart. Er hat starke Krämpfe. Es sieht alles nach einer Pankreatitis aus.“

Zum ersten Mal an diesem Tag verstand Vater mehr als ich. Für einen Augenblick flackerte Verständnis, dann Sorge über sein Gesicht. Ich las auf dem Handy nach, dass das Pankreas die Bauchspeicheldrüse war. Sicher harmlos, dachte ich mir. Wie kann das solche Schmerzen und Anfälle verursachen? Eine kleine Drüse, irgendwo im Magenbereich?

Ich dachte daran, wie einige Stunden zuvor mein Handy geläutet hatte und mein Vater, den ich in meinem ganzen Leben vielleicht dreimal hatte sagen hören, dass ihm etwas wehtat, am anderen Ende sagte: „Didi, ruf bitte die Rettung, ich schaffe es nicht. Ich bin am Ende.“ Wie ich auflegte und ein paar Atemzüge lang nicht wusste, was ich tun sollte, bevor ich mich aufs Rad schwang und wie besessen in die Pedale trat, um zu ihm zu kommen.

Ich brauchte eine Weile, bis mir die Nummer der Rettung wieder einfiel. Dafür musste ich zuerst ein Kinderlied runtersingen, mit dem ich als Kind die drei Notrufnummern gelernt hatte. Eins-zwei-zwei: Feuerwehr herbei. Eins-drei-drei: Das ist die Polizei. Eins-vier-vier: Die Rettung kommt zu mir. Mit nur einer Hand am Lenkrad wählte ich die Notrufnummer und ärgerte mich über die verdammte Seelenruhe des Mitarbeiters am anderen Ende der Leitung, für den es ein Tag wie jeder andere war. Mein Vater hatte „Ich schaffe es nicht“ gesagt, das war der größte anzunehmende Notfall, warum verstand der das nicht?

„Was passiert jetzt weiter?“, fragte ich die Ärztin und deutete auf Vater. „Damit ich es ihm sagen kann.“

„Wir nehmen ihn auf. Wir machen noch heute Nacht ein CT und schauen uns das genauer an. Er kann sich draußen hinlegen. Sagen Sie ihm, er darf bis zur Untersuchung nichts essen oder trinken.“

Wir bedankten uns und verließen den Raum. Im Korridor suchte sich Vater eines der vielen leeren Transportbetten aus. Er drehte sich zur Wand und winkelte die Beine an wie ein Kind.

„Geh nach Hause“, sagte er zu mir.

„Gleich“, antwortete ich. „Gleich.“

Ich spazierte ein paar Meter weiter, versuchte durchzuatmen. Das Adrenalin in mir kam der Müdigkeit nicht mehr bei. Seit Stunden waren wir hier. Ich wollte meine Erschöpfung in die Tristesse dieses Krankenhauses legen und direkt in eins der freien Krankenbetten neben Vater kriechen.

Ich rief meinen Mann an. Es war kurz vor Mitternacht, aber er wartete noch auf meinen Anruf. Ich bat ihn, zu meinen Eltern zu fahren und Kleidung für meinen Vater zu bringen: Schlapfen, eine Zahnbürste, die Brille und die Zähne, Schlafanzug, Unterwäsche und Socken. Vor allem das Handy. „Und vergiss nicht das Ladegerät.“

Ich klopfte am Schwesternzimmer und erkundigte mich, ob jemand vorbeikommen dürfte, um die Sachen für den neuen Patienten zu bringen. Noch folgten alle den strengen und sich wöchentlich ändernden Corona-Auflagen. Ohne PCR-Test bekam man keinen Zutritt, selbst mit mehrfacher Impfung nicht. Auch ich durfte eigentlich gar nicht da sein, ungetestet wie ich an diesem Tag war. Ich setzte meinen flehendsten Gesichtsausdruck auf und sagte: „Es geht vor allem um das Handy, wissen Sie. Ohne Handy geht es nicht.“

Das Handy war der Schlüssel zum Mitgefühl der Schwester. Dass man unmöglich ohne Handy in einem Krankenhaus sein konnte, sah sie sofort ein. Sie sagte, mein Mann solle zum Portier am Krankenhauseingang kommen und dann direkt auf der Station anrufen, sie würden ihn durchwinken. Sie gab mir ihre Durchwahl.

Nun hieß es wieder warten. Ich war unruhig, ich wollte auf und ab gehen. Sinnlos, sagte ich mir. Ich wollte etwas trinken oder essen, es stand sogar ein Automat am Gang. Doch ich verzichtete, um Vater nicht daran zu erinnern, dass er nichts zu sich nehmen durfte. Für das CT musste er nüchtern bleiben. Dass es für mich keinen Grund gab, hungrig zu bleiben, war egal. Ich sah die Irrationalität meiner Solidarität und konnte mich dennoch nicht über sie hinwegsetzen.

Ich zwang mich, im Warteraum Platz zu nehmen. Ich googelte „Pankreatitis“. Zehn bis dreißig Prozent an Pankreatitis erkrankter Menschen starben daran. Ich wollte weinen. Ich wollte meine Mutter und meinen Bruder anrufen. Sie können jetzt beide nichts tun, sagte ich mir, es ist mitten in der Nacht. Alles ist unter Kontrolle, sagte ich mir. Du schaffst das alleine, sagte ich mir. Reiß dich zusammen. Meine eigene Stärke und Vernunft trösteten und erzürnten mich zugleich. Ich wäre auch gerne einmal schwach und unvernünftig gewesen, aber das konnte ich mir als Ausländerin nicht leisten.

Vater drehte sich schwerfällig auf die andere Seite. Er war kurz eingeschlafen.

„Was machst du noch hier? Geh heim, hab ich gesagt.“

„H. kommt und bringt deine Sachen. Ich warte auf ihn.“

Er schnaubte abfällig, wie es nur Ostblock-Väter können.

„Dass er überhaupt herkommen darf, ist nicht selbstverständlich, wegen der Tests und so.“

Vater schaute verständnislos. Natürlich wusste er das nicht. Vater wusste selten, was in der echten Welt geschah. Immer waren andere Personen zur Stelle, die sich für ihn um alles kümmerten. Dass Corona noch existierte und Einfluss auf Abläufe im Krankenhaus hatte, so weit dachte er gar nicht. Er dachte überhaupt nicht daran, was Einfluss auf irgendwen außer ihm selbst und seine reduzierte Welt hatte.

Ich hatte das immer abgelehnt, mich von klein auf dagegengestemmt, ohne groß zu verstehen, warum – gegen dieses Konzept, dass der Mann der Herr im Haus war. Obwohl die Frauen alles am Laufen und die Schnüre in den Händen hielten. Und dennoch: Vater brüllte, Vater regierte. Und jetzt war ich auch so eine Frau, die für einen Mann die Probleme löste.

Irgendwann traf H. ein. Er brachte eine Reisetasche mit Krankenausrüstung mit. Ich weckte Vater auf und begleitete ihn zur Toilette. Ich half ihm, sich frische Kleidung anzuziehen. Während ich die Jogginghose aufhielt, er sich wacklig mit einer Hand an meiner Schulter und der anderen am Infusionsständer abstützte, drehte ich meinen Kopf weg und dachte so aktiv an nichts, dass ich weiße Punkte flimmern sah. Wir hatten ein Jahrzehnt nicht miteinander gesprochen, und jetzt half ich ihm, die Unterhose zu wechseln. Es kostete mich viel Kraft, diese beiden Dinge in meinem Kopf getrennt zu halten.

Erst um zwei Uhr morgens war klar, dass das CT erst am nächsten Tag gemacht werden würde. Ich weckte Vater auf, um mich zu verabschieden. Er blinzelte verschlafen.

„Ich gehe jetzt“, sagte ich. „Ich habe dir noch eine Infusion bestellt. Die kommt gleich.“

„Gut. Geh endlich.“

„Hier ist dein Handy. Es ist voll aufgeladen. Ruf mich an, wenn etwas ist.“

„Okay.“

„Drž sa.“

„Ja, passt schon.“

„Ahoj, Tatko.“

„Ahoj, Didi.“

Ich trat aus der Chirurgie und blieb einen Moment lang stehen. Ich nahm einen tiefen Atemzug. Das Krankenhausgelände war dunkel, die hohen Bauten mit den Gründerzeitfenstern standen Spalier, es war schauerlich. Der warme Nachtwind zog an meiner Kleidung. Ich fühlte mich wie der letzte Mensch auf Erden. Mein Mann nahm mich an der Hand.

„Ich will nach Hause“, sagte ich unnötigerweise.

Es war absurd, aber plötzlich fiel mir das slowakische Wort für Flüssigkeit ein: Tekutina.

„Diese depperte Flüssigkeit“, sagte ich.

Mein Mann nickte.

Ich war so verdammt müde. Ich werde nicht weinen, sagte ich zu mir selbst, ich werde nicht weinen. Ich schaffte es bis nach Hause. Ich weinte nicht. Ich flüchtete mich in den Trost der Strenge gegen mich selbst.

Lesung im Rahmen von Literatur & Wein - Das Internationale Kulturenfestival.

Lesung im Rahmen der Lesereihe "Europalette25".

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags

Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.

Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.

Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.

Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.

Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.

Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.