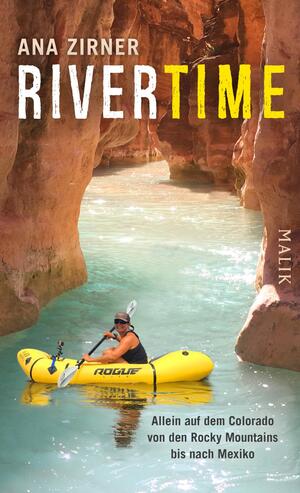

Rivertime - eBook-Ausgabe

Allein auf dem Colorado von den Rocky Mountains bis nach Mexiko

Rivertime — Inhalt

Durch Schnee, Schluchten und Stromschnellen

Nach ihrer Alpenüberquerung und ihrer Pyrenäentour entlang des jeweils höchsten Bergs begibt sich Ana Zirner nun aufs Wasser. Ob zu Fuß am zugefrorenen Fluss entlang, im traditionellen Dory-Holzboot durch Stromschnellen oder im Packraft durch mal mehr und mal weniger idyllische Landschaften – Ana Zirner ist immer ganz nah dran am Colorado River. Sie trinkt sein Wasser, beschäftigt sich mit seiner Geschichte und seiner Gesundheit. Genießt seine Wildheit im Grand Canyon und leidet mit ihm, wenn er in Mexiko versiegt. Mal stimmt sie fröhlich, mal nachdenklich – immer jedoch begeistert sie mit ihrer authentischen und starken Stimme und malt anhand des Mikrokosmos des Colorados ein Bild des heutigen Amerikas und unserer modernen Gesellschaft.

„Der Fluss hat mir beigebracht loszulassen.“

Ana Zirner steht wie keine andere Deutsche für nachhaltiges Soloreisen.

Leseprobe zu „Rivertime“

Prolog

Rivertime

Unterwegs im Fluss habe ich die Zeit verloren. Zumindest jene, die mit Zeigern und Zahlen messbar ist. Sie ist aus meinen Tagen ebenso verschwunden wie aus meinen Nächten, aus meinem Kopf und Herzen, ebenso wie von meinem Handgelenk.

An ihrer Stelle ist ein flüssiges Maß entstanden, in dem die Morgensonne in die Mittagshitze strömt, das Abendlicht in den Mondschein plätschert und das Sternenfunkeln in die ersten Strahlen perlt.

Panta rhei, alles fließt.

Im ständigen Wandel vereint sich das Sein. Es spiegeln sich vorbeiziehende Landschaften [...]

Prolog

Rivertime

Unterwegs im Fluss habe ich die Zeit verloren. Zumindest jene, die mit Zeigern und Zahlen messbar ist. Sie ist aus meinen Tagen ebenso verschwunden wie aus meinen Nächten, aus meinem Kopf und Herzen, ebenso wie von meinem Handgelenk.

An ihrer Stelle ist ein flüssiges Maß entstanden, in dem die Morgensonne in die Mittagshitze strömt, das Abendlicht in den Mondschein plätschert und das Sternenfunkeln in die ersten Strahlen perlt.

Panta rhei, alles fließt.

Im ständigen Wandel vereint sich das Sein. Es spiegeln sich vorbeiziehende Landschaften in zwischenmenschlichen Empfindungen, natürliche Wetterphänomene in emotionalen Geisteszuständen.

Man steigt niemals in den gleichen Fluss.

Aber es kann auch zu einer Überschwemmung kommen.

Wo ist der feste Boden, wenn alles ständig fließt? Steht der Fels in der Brandung in meinem Inneren?

Zwischen feinen Linien und großen Bögen lebt es sich voller. Im Rauschen und Rufen schlägt das Herz schneller. In der Tiefe trifft sich die Ruhe am Grund und legt sich über uralte Steine. Wenn es eine Materie gibt, in der Magie lebendig wird, dann im Wasser.

Ich weiß nicht genau, was passiert oder wohin die Zeit verschwindet, wenn man sich lange in oder an fließendem Gewässer bewegt. Aber in der Gemeinschaft der Riverguides, der Ruderer und Paddler, der Kanuten, Kajaker, Rafter und Doryfahrer, da gibt es für dieses Maß einen einfachen Namen: RIVERTIME.

Geburt

Wo alles beginnt: An der Quelle des Colorado River hoch oben in den Rocky Mountains

Erste Schritte

Es ist still. Mein linker Fuß steht im Schnee, der rechte hängt noch in der Luft. Ich verharre mitten im Schritt, dehne den Moment und lausche. Ich atme ein, meine Lungen füllen sich mit der kalten Luft, und ich schaue nach oben. Auf den Wipfeln der hohen Tannen lagert eine dicke Schicht Schnee, die die eleganten Bäume träge wirken lässt. Kein Wind, kein Rascheln, kein Plätschern. Es ist still.

Langsam setze ich meinen Fuß in das Weiß vor mir und verursache damit wieder das leise Knirschen, das seit einigen Stunden den Takt in meinem Bewegungsrhythmus bildet. Die Steigung ist sanft und stetig, und in dem lichten Wald komme ich gut voran. Vor etwa einer Stunde endete die Spur, die Schneeschuhgeher vor mir hinterlassen hatten. Sie waren an einer Lichtung umgekehrt. Seitdem setze ich selbst die ersten Abdrücke in den Schnee und empfinde bei jedem Schritt einerseits einen kleinen Stich, weil ich die Jungfräulichkeit der Schneedecke durchbreche, aber andererseits auch diese erfüllende Kraft der Tat, die das Beschreiten neuer Wege mit sich bringt.

Ich bin in den US-amerikanischen Rocky Mountains im nördlichen Colorado, genauer gesagt auf der Westseite der Front Range, etwa vier Autostunden von Denver entfernt. Westlich von hier liegen die Never Summer Mountains, deren Name an noch kältere Zeiten erinnert. An diesem Ort, der nordamerikanischen kontinentalen Wasserscheide, knapp unterhalb des La Poudre Pass auf etwa 3000 Metern, entsteht der Colorado River. Er wird aus unzähligen kleinen Bächen geboren und beginnt seine 2330 Kilometer lange Reise zum Meer, auf der ich ihn in den nächsten Monaten bis zu seinem Ziel in Mexiko, dem Golf von Kalifornien, begleiten will.

Der Schnee ist jetzt, Ende Februar, mehr als hüfttief, und ohne Schneeschuhe wäre kein Vorankommen. Der Winter entspricht dieses Jahr endlich einmal wieder seiner Natur – wegen der Stürme in den letzten Tagen habe ich meinen Aufbruch immer wieder verschieben müssen. Die Straßen waren gesperrt, und es hat unaufhörlich geschneit. Gestern wurde dann endlich gutes Wetter vorhergesagt, und ich nutze das Wetterfenster, auch wenn die Temperaturen weiterhin unter null bleiben und es damit ein paar Grad kälter ist, als ich erwartet hatte. Ich lasse es einfach langsam angehen und passe mich der Ruhe des Schnees an.

Ich habe für drei Tage Essen dabei, meine Ausrüstung habe ich vorerst auf ein Minimum reduziert, was bei diesen Temperaturen dennoch alles andere als wenig ist. An Paddeln ist hier noch nicht zu denken, und so liegen mein Packraft – ein leichtes, aber stabiles, aufblasbares Boot – und einige andere Sachen unten im Kawuneeche Visitor Center. Von dort aus werde ich entlang des noch gefrorenen Flusses weiter talabwärts gehen.

Die Rangerin im Nationalparkhaus war ziemlich überrascht, als ich mit meinem großen Rucksack hereinkam und erklärte, dass ich zu den Quellwassern des Colorado unterwegs sei. Als ich meinen Namen und das Datum meiner geplanten Rückkehr in das Besucherbuch eingetragen habe, verstand ich, warum. Die letzten Leute vor mir hatten sich vor zwei Wochen, und nur für eine Tagestour, registriert.

Als sich der Wald lichtet, gelange ich auf eine weite Hochebene. Ich mache ein paar Schritte in die große weiße Fläche vor mir hinein, dann bleibe ich stehen. Wie eine Flutwelle durchströmt mich ein überwältigendes Glücksgefühl. Ich bin hier oben gerade weit und breit der einzige Mensch. Um mich herum sind nur Natur, Mystik und diese tiefe winterliche Stille. Die Monate, die vor mir liegen, sind noch so unberührt wie der Schnee. Seine ebenmäßige Oberfläche ist gleichsam ein Spiegel des großen Vertrauens, das ich empfinde. Bei aller Aufregung, aller Spannung und auch Ungewissheit fühle ich mich dieser Welt verbunden. Und das Bewusstsein, dass es Dinge gibt, die außerhalb meiner Kontrolle liegen, verängstigt mich nicht – es gehört dazu. Ich weiß, egal, wie gut ich vorbereitet bin, es wird das Unplanbare, das Unerwartete, das Überraschende immer geben. Mir stehen alle meine Sinne zur Verfügung, genauso wie ein gesunder Körper und ein Kopf, der fähig ist, uneingeschränkt aufmerksam zu sein und entsprechend Entscheidungen zu treffen.

Ein leichter Windhauch weckt mich aus meinen Gedanken und bringt mich zurück auf die Hochebene. Er bewegt weit oben die Wipfel der einzelnen Bäume, die am Rand der Lichtung zu schlafen scheinen. Der fluffige Schnee darauf wird aufgewirbelt und tanzt glitzernd durch das Licht.

Es ist kalt, aber auf diese klare und trockene Art, die ich so gerne habe. Ich überquere die Ebene und gehe wieder in den Wald hinein, der sich nun steiler am Hang hinaufzieht. Plötzlich höre ich ein leises Geräusch. Ich gehe ihm nach, und bald wird deutlich, dass es ein Plätschern ist. Als ich nach einer Weile noch immer kein Wasser sehe, wird mir klar, dass es unter der festen Kristalldecke gluckert, auf der ich gehe. Auf einer kleinen Lichtung entdecke ich schließlich ein Loch im Schnee, das von einer elegant geschwungenen Linie aus Eis eingefasst ist. Darin sehe ich es glitzernd fließen. Ich gehe ganz vorsichtig, um nicht einzubrechen, nah an das Loch heran und knie mich in den Schnee. Mit einer Hand erreiche ich das eiskalte Wasser und lasse es zwischen meinen Fingern hindurchströmen. Das ist er also, der neu geborene Colorado River. Mir fällt auf, dass mein Kniefall fast zeremoniell wirkt, aber das passt, denn für mich ist es ein großer Moment. „Hallo, Colorado“, sage ich leise und etwas unbeholfen und zerstöre damit, was ebenso passend ist, die Feierlichkeit. Natürlich bekomme ich keine Antwort, schließlich ist das ein Fluss. Und außerdem kennen wir uns ja noch gar nicht.

Ab jetzt begleitet mich das Plätschern. Der Fluss ist überall, um mich herum und unter mir. Mir gefällt diese Art von Lebensbeginn, die so weitflächig ist, so fein verzweigt wie eine riesige Wurzel, so sensibel und doch so zielstrebig. Immer wenn ich jetzt irgendwo ins Wasser schauen kann, denke ich: Mann, wenn du wüsstest, was noch vor dir liegt!

Essen, Schlafen, Spuren folgen

Als ich kurz vor Sonnenuntergang den Sattel des Passes erreiche, ist es bitterkalt. Mein GPS-Gerät zeigt minus fünfzehn Grad an, ich nehme aber an, dass es weitaus kälter ist, denn es bläst nun stetig ein eisiger Wind. Auf der ihm abgewandten Seite einer kleinen verschlossenen Holzhütte, die ich in der Planung schon im Satellitenbild gesehen hatte, baue ich schnell mein Zelt auf, blase die warme Matte auf und krieche in meine Schlafsäcke.

Ich werde auf dieser Tour ein Temperaturspektrum von etwa sechzig Grad durchreisen, da schienen mir zwei unterschiedlich dicke Schlafsäcke am praktischsten. So kann ich sie jetzt übereinanderziehen, später im wärmeren schlafen, und zuletzt, wenn ich weit im Süden und damit in der Hitze ankomme, wird mir der leichte aus Kunstfaser sicher reichen. Die Vorstellung, dass es mir irgendwann auf dieser Reise heiß sein könnte, ist gerade völlig abwegig, und ich grinse. Was wohl bis dahin alles passieren wird? Wird mich der Fluss als Begleiterin annehmen? Und wie wird es mir mit ihm und der für mich völlig neuen Fortbewegungsart in einem Boot auf dem Wasser gehen?

Darüber denke ich nach, während ich in den Schlafsäcken hockend mein Abendessen zubereite. Im Kocher erhitze ich Wasser, gieße es in mein verschließbares Thermogefäß auf das gefriergetrocknete indische Dal, das ich für heute gewählt habe, und schließe den Deckel, um es garen zu lassen.

Ich denke an die gemütlichen und lustigen Tage in meinem Elternhaus zurück, als ich mit Kieran Creevy, einem irischen Expeditionskoch, meine Menüs für diese Reise entworfen habe. Wir hatten uns auf einer Messe kennengelernt, wo Kieran mit einfachsten Mitteln köstliche Gerichte zauberte. Ich erzählte ihm ein bisschen von meinen mehrmonatigen Unternehmungen unter freiem Himmel und davon, wie wichtig mir leckeres und gesundes Essen ist. Weil wir uns auf Anhieb so gut verstanden, entschieden wir zusammenzuarbeiten. Mithilfe einer Ernährungswissenschaftlerin fand ich heraus, welche Nährstoffe mein Körper für dieses Abenteuer braucht, und mit Kieran redete ich darüber, was mir schmeckt. Er suchte passende Zutaten aus, und schließlich kochten und aßen wir mehrere Tage lang zusammen. Für die fertig gekochten Gerichte fanden wir zu hundert Prozent kompostierbare und versiegelbare Beutel. Mir war das besonders wichtig, weil ich mich um ein Leben ohne Müll bemühe.

Als ich nach ein paar Minuten den Deckel öffne, duftet es köstlich, und kurz darauf wärmt mich die Mahlzeit wohltuend von innen. Ich kuschle mich tief in meine Schlafsäcke und schlummere bald so tief wie die Schwarzbären, die das glücklicherweise noch den ganzen Winter tun werden.

Kyle, die ebenso lebenslustige wie pragmatische Managerin des Nationalparks, hatte mich vor meinem Aufbruch beruhigt: Grizzlys gibt es im Rocky Mountain National Park schon lange nicht mehr, und eine Begegnung mit Schwarzbären ist sehr unwahrscheinlich. Nicht nur, weil sie derzeit selig schlafen, sondern auch, weil sie grundsätzlich versuchen, Begegnungen mit Menschen zu vermeiden. Dafür warnte Kyle mich vor Elchen, den mit bis zu zwei Metern Körperhöhe größten Wildtieren hier draußen. Sie halten sich im Winter gern in höheren Lagen auf, und man hört sie trotz ihrer 600 Kilo kaum, da sie sich sehr leise bewegen können. Sollte ich auf frische Elchspuren treffen, wäre es besser umzudrehen, denn die Elchkühe hätten zu dieser Zeit Junge und seien deshalb oft aggressiv, so Kyle.

Bleiben noch die Pumas. Sie greifen Menschen zwar selten an, weil sie hier draußen eigentlich genug Beute finden, doch Kyle hatte trotzdem einen Ratschlag für mich: Ich solle mich möglichst groß machen und langsam das Feld räumen. Dann schob sie hinterher: „Und wenn er dich anfällt, dann musst du kämpfen.“

Als ich mit dem ersten Tageslicht aufwache, ist es noch kälter geworden, und ich brauche eine Weile, um mich aus den Schlafsäcken zu schälen. Ich verzichte auf ein Frühstück, mir ist einfach zu kalt. Stattdessen trinke ich nur ein paar Schlucke warmes Wasser und mache mich auf den Rückweg. Ich bewege mich schnell, und bald wird mir wieder warm. Ich halte weiter Ausschau nach Elchen, sehe jedoch keine, geschweige denn Pumas. Doch kurz bevor ich den Beginn des Nationalpark-Trail erreiche, treffe ich auf ein paar riesige Abdrücke im Schnee, die der Beschreibung von Elchspuren entsprechen. Mein Herz schlägt schneller, ich schaue mich aufmerksam um und hoffe insgeheim, dass ich einen dieser Riesen zu Gesicht bekomme. Gleichzeitig halte ich mich an Kyles Rat und gehe weiter in Richtung Straße, die ich – leider ohne Elchsichtung – bald erreiche. Dort angekommen, wird mir klar, dass ich soeben meine erste Etappe abgeschlossen habe. Sie war zwar sehr kurz, aber nicht minder wichtig. Schließlich habe ich der Geburt des Colorado River beigewohnt. Der Moment, in dem mir das Wasser durch meine Finger floss, hat sich mir tief eingebrannt und eine Verbindung geschaffen. Als wäre auch in mir jetzt eine Quelle entsprungen, ein Beginn, von dem aus es nun immer weiter flussabwärts geht.

HINTERGRUND: Der Colorado River

Wenn man fern dieses Flusses lebt, ist es schwer, sich vorzustellen, welchen Einfluss der Colorado River hat: Er ist die überlebenswichtige Ader des amerikanischen Westens. Er fließt durch mehr als ein Drittel des großen Kontinents, durch sieben US- und zwei mexikanische Bundesstaaten. Sein Einzugsbereich ist in etwa so groß wie Frankreich. Zudem ist er einer der am meisten genutzten Flüsse der Welt, weshalb er auch der „amerikanische Nil“ genannt wird.

Der Colorado River verbindet alte Kulturen mit moderner Technologie und überquert eine internationale Grenze. Er durchfließt verschiedenste Klimazonen und Landschaftsformen, was für mich bedeutet, dass ich auf meiner Reise ein Temperaturspektrum von minus 20 bis plus 42 Grad Celsius durchmesse.

Er treibt nicht nur zwei der größten Wasserkraftwerke der USA sowie zahlreiche weitere Elektrizitätswerke an, er durchfließt auch fünfzehn Dämme und füllt auf seinem Weg zwei riesige Wasserspeicher. Er versorgt 2,4 Millionen Hektar Agrarfläche für Landwirtschaft und Viehzucht mit Wasser und hat damit insbesondere im Winter einen maßgeblichen Anteil an der nationalen Versorgung mit frischen Lebensmitteln. Als beliebtes Freizeitziel sorgt er für um die 26 Millionen US-Dollar Umsatz im Jahr, aber vor allem versorgt er rund vierzig Millionen Menschen in Städten wie Boulder, Denver, Salt Lake City, Las Vegas, San Diego und Los Angeles mit Trinkwasser.

Sein 2330 Kilometer langer Lauf entspringt in den Rocky Mountains im Bundesstaat Colorado, wo er bis 1921 noch Grand River hieß. Er fließt in südwestlicher Richtung und überquert bei dem Städtchen Moab die Grenze nach Utah. Das Klima ändert sich ab hier deutlich, die Landschaft wird trockener und ist weniger dicht besiedelt. Im Canyonlands National Park wird er durch seinen größten Nebenfluss, den Green River, gestärkt.

An der Grenze zwischen Utah und Arizona wird der Colorado vom Glen Canyon Dam gefesselt, der ihn zu dem über 200 Kilometer langen Lake Powell staut. Unterhalb des Damms folgt der legendäre Grand Canyon, hier tobt der Colorado zwischen kilometerhohen Wänden durch eine etwa 450 Kilometer lange Schlucht.

Im Lake Mead, dem größten Stausee der Vereinigten Staaten, wird er wieder zum Stillstand gebracht. Verantwortlich dafür ist der Hoover Dam, der am westlichen Ende des künstlichen Megatanks thront. In unmittelbarer Nähe zu Las Vegas knickt der Flusslauf hier nach Süden ab und bildet im weiteren Verlauf zunächst die Grenze zwischen Arizona und Nevada und dann zwischen Arizona und Kalifornien. Der Colorado fließt nun ausschließlich durch Wüste, und die massive Landwirtschaft entzieht ihm sukzessive sein Wasser, während er sich der Grenze zu Mexiko nähert. Als versiegender Bach verläuft er über eine Strecke von etwa vierzig Kilometern unmittelbar auf der Landesgrenze und verlässt die USA am Morelos Dam schließlich ins südliche Nachbarland.

In Mexiko erinnert nichts mehr an den einstmals reißenden Fluss, der seit den frühen 1960er-Jahren kaum mehr das Meer erreicht hat. Das staubige Flussbett kriecht durch eine Salzwüste, deren rissiger Boden von ätzend leuchtenden Tümpeln durchsetzt ist. Doch langsam breitet sich in dem Delta, in dem einst Jaguare durch einen üppigen, fruchtbaren Urwald streiften und die Menschen vom Fischfang lebten, wieder Hoffnung aus: Dank der unermüdlichen Arbeit von Anwohnern und Umweltschutzorganisationen entfalten sich neue Oasen, die in eine hoffentlich grünere Zukunft weiterwachsen.

Nicht nur in Mexiko, sondern entlang des gesamten Laufs des Colorado River ist die seit vielen Jahren anhaltende Dürre deutlich zu spüren. Insbesondere der Klimawandel führt zu einem stetig sinkenden Wasserspiegel, der allen Nutzern große Sorgen bereitet. Aber in den letzten Jahren ist am Colorado ein spannendes soziales Phänomen zu beobachten, das sich möglicherweise in Zukunft auch andernorts zeigen wird: Die Wasserknappheit zwingt die Gesellschaft dazu, gemeinsam Lösungen zu suchen. Es finden runde Tische statt, bei denen alle Interessengruppen und Bundesstaaten vertreten sind, die vormals kaum miteinander geredet haben. Diese Initiativen tragen erste Früchte. So gibt es seit 2019 endlich einen für die gesamte Region des Colorado gültigen „Notfallplan bei Dürre“, in dem festgehalten ist, wie das Wasser verteilt wird, wenn der Pegel weiter sinkt.

Der Colorado River ist mehr als ein Fluss, und er hat viele Gesichter. Er ist ein Abbild der sozialen Strukturen, denen er ausgeliefert ist. Er wird gleichermaßen respektiert und ausgebeutet, er wird leidenschaftlich geliebt, pragmatisch genutzt und rücksichtslos missbraucht. Für eine indigene Schamanin ist er ein heiliger Ort, für einen Cowboy ein lebenswichtiger Quell, für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten die Lebensgrundlage, für einen Staudammbauer der Beweis des menschlichen Triumphs über die Natur, für die Landwirtschaftsindustrie ein Rohstofflieferant und für die modernen Städter ein wertvoller Erholungsort.

In dieser Vielseitigkeit wirkt der Fluss wie ein Mikrokosmos der heutigen Gesellschaft. Sich auf ihn einzulassen kann zu einer Auseinandersetzung mit vergangenen, heutigen und zukünftigen Herausforderungen führen, die weit über das Gebiet seines Flusslaufs hinausgehen.

Kindheit

Mit Menschen: Im Bundesstaat Colorado nach Westen bis zur Grenze von Utah

Männerklischees

MeinGPS-Gerät sagt für heute thunder snow voraus, ein Wetterphänomen, von dem ich noch nie zuvor gehört habe, aber ich kann mir gut vorstellen, was es ist. Meine Lust, mich darin aufzuhalten, hält sich in Grenzen, und ich bin froh, dass ich insgesamt schneller unterwegs bin als erwartet. Kurzerhand entschließe ich mich, den nächsten kleinen Ort auf meiner Route, das etwa zwanzig Kilometer entfernte Grand Lake, anzusteuern.

Im Kawuneeche Visitor Center hole ich unterwegs meine Sachen ab und komme dabei mit den Parkrangerinnen Maci und Christy ins Gespräch. Beide sind Frauen, die gern anpacken, und bald merke ich, dass sie wesentlich weniger streng sind, als es ihre eckigen Uniformen verheißen. Mir fällt auf, dass ich bis jetzt im Rocky Mountain National Park nur mit Frauen zu tun hatte. Ich hatte mir klassischerweise vorgestellt, dass Parkranger vor allem bärtige Männer sind. Als ich das erwähne, müssen die beiden lachen.

„Aber du bist ja auch nicht gerade ein Frauenklischee, oder?“, fragt Christy. „Wir haben schon von dir gehört. Kyle erzählte, dass da eine verrückte Frau kommt, die allein zu den Quellwassern hochlaufen will …“ Sie lacht herzlich.

Ich erwähne, dass ich in den Alpen aufgewachsen und viel allein in den Bergen unterwegs bin. Während meiner Vorbereitungen war ich äußerst dankbar, dass ich mit dem National Park Service (NPS) eine zuverlässige und kompetente Anlaufstelle für meine Fragen hatte. Ich war anfangs oft unsicher, weil ich die Bedingungen in der Wildnis in den USA nicht kannte und auch die Dimensionen schlecht einschätzen konnte. Ich wusste einfach nicht, was hier – besonders bei den außergewöhnlich drastischen Winterverhältnissen, die aktuell herrschen – überhaupt machbar ist. Es war bemerkenswert, wie viel Zeit man sich beim NPS für meine Planung nahm.

Draußen hat es begonnen zu stürmen, und Maci und Christy laden mich auf einen Tee ein. In einem kleinen Büro sitzen wir eine ganze Weile zusammen und reden über den Fluss.

„Wenn die Leute im Sommer herkommen, können sie oft kaum glauben, dass das hier der Colorado River ist, weil er so klein und unscheinbar aussieht“, erzählt Maci. „Sie sind dann ganz fasziniert, wenn sie es erfahren. Denn dieser Fluss verbindet so viele Regionen und Menschen.“

„Alle brauchen Wasser, und deswegen ist das ein gutes Thema, um die Leute abzuholen“, ergänzt Christy. „Viele kennen den Colorado, weil sie vielleicht mal im Grand Canyon National Park waren. Sie verbinden den Fluss mit Freizeit, mit Abenteuer. Aber wir machen ihnen bewusst, dass sie täglich Wasser aus dem Colorado trinken, wenn sie beispielsweise in Denver, Fort Collins oder Boulder leben. Dass es also dieser Fluss ist, der sie ernährt“, schließt sie mit leuchtenden Augen. Die Begeisterung der Frauen ist richtig ansteckend.

Christy schenkt uns Tee nach und zieht ihre dicke Jacke aus. Sie hat ganz rote Wangen bekommen. Maci berichtet, dass die Leute seit einigen Jahren regelmäßig fragen, wie stark der Nationalpark vom Klimawandel betroffen sei. Mich überrascht das kurz, denn in Anbetracht der Einstellung des aktuellen US-Präsidenten Donald Trump gehe ich von der pauschalisierenden Annahme aus, dass „man“ sich dafür hier in den USA nicht interessiert. Doch ich mag es, Vorurteile infrage stellen zu können.

„Der Schnee im Rocky Mountain National Park schmilzt seit etwa dreißig Jahren zwei bis drei Wochen früher als zuvor“, sagt Maci. „Damit ist die Anzahl der frostfreien Tage, die von der Wetterstation in Grand Lake gemessen werden, von etwa sechzig in den 1940er-Jahren auf über hundert in den letzten Jahren gestiegen.“

„Es gibt jetzt Winter, in denen es kaum genug schneit, um die Gemeinden hier oben mit ausreichend Wasser zu versorgen“, fügt Christy hinzu.

Wir schauen aus dem Fenster, vor dem dicke weiße Flocken von einem starken Wind von rechts nach links gepeitscht werden, als wollte das Wetter uns widersprechen. „Na ja, dieses Jahr haben wir das Problem wenigstens nicht“, sagt Maci und lacht. Ich bin sehr froh, gerade nicht da draußen zu sein, denn es sieht wirklich ungemütlich aus. Wie um das zu bestätigen, donnert es jetzt auch noch kräftig.

„Das ist also der thunder snow?“, frage ich, und Christy nickt. Ein Gewitter mit Schnee statt Regen. Ich erzähle von unseren Wärmegewittern in den Alpen, die fast ausschließlich im Sommer auftreten, und Maci und Christy sagen, dass sie so gern einmal die Alpen erleben würden. Ich lade sie natürlich ein und stelle mir vor, mit den beiden bei mir daheim durch den Wilden Kaiser zu wandern und in einer meiner Lieblingshütten, der alten Vorderkaiserfeldenhütte, einzukehren. Das würde ihnen bestimmt gefallen.

„Ich finde schon, dass man da oben, wo du jetzt auch warst, davon überwältigt werden kann, was hier mit dem Colorado River beginnt“, sagt Christy plötzlich, und ich weiß genau, was sie meint. „Kein Wunder, dass sich hier oben heilige Stätten von indigenen Stämmen wie dem Arapaho oder dem Ute Tribe befinden.“ Wenn ich an gestern Abend denke, an die unglaubliche Stille und die magische Stimmung, kann ich mir das gut vorstellen. „Umso wichtiger ist es, dass die Leute diese noch weitgehend unzerstörten Orte besuchen können, weil das Bewusstsein für deren Wert schafft.“

„Den Leuten muss klar werden, dass das, was wir zu Hause machen, einen Einfluss darauf hat, wie es den Orten ergeht, die wir lieben“, ergänzt Maci.

Wir nicken alle und schweigen. Irgendwie ist dem nichts mehr hinzuzufügen. Christy zieht jetzt auch noch den Pulli aus. Ihre Arme sind von großflächigen Tattoos überzogen, viele zeigen Bäume. Sie holt tief Luft und wirft Macy einen kurzen prüfenden Seitenblick zu. Leiser, fast etwas konspirativ sagt sie: „Wir nennen das hier ›Wildnis‹, aber eigentlich ist ja fast alles schon von Menschen beeinflusst. Echte Wildnis findest du in den USA heute, außer in Alaska, höchstens noch im Canyonlands National Park.“ Ich freue mich, das zu hören, denn ein Teil dieses Parks liegt auch auf meiner Route.

Unser Tee ist ausgetrunken, und Maci und Christy müssen los. Bevor ich selbst aufbreche, frage ich noch nach möglichen Schlafplätzen. Die Campingplätze haben alle geschlossen, und Wildcampen ist hier verboten, weil der Großteil des Geländes in Privatbesitz ist.

„Auf dem Campingplatz in der Nähe des Shadow Mountain Dam kontrolliert jetzt sicher niemand, da kannst du dein Zelt einfach aufbauen“, rät Christy mir.

Draußen hat der Sturm inzwischen nachgelassen, und so mache ich mich auf den Weg. Der Rucksack ist nun wirklich schwer, zum ersten Mal trage ich mein gesamtes Gepäck inklusive Essensrationen für sechs Tage. Ich bin gespannt, wie lange es dauern wird, bis ich mich an das Gewicht gewöhnt habe. Eigentlich bin ich ja gerne minimalistisch unterwegs, und auch dieses Mal habe ich mich bemüht, nur das Nötigste mitzunehmen. Aber das kalte Wetter, die teilweise langen Etappen ohne Zwischenstopps sowie die später bevorstehende prekäre Trinkwassersituation führten bei meiner Planung dazu, dass ich mir anfangs lediglich zum Ziel gesetzt hatte, unter zwanzig Kilo zu bleiben. Da mein Rucksack die meiste Zeit von meinem Packraft getragen werden soll, wäre das auch okay gewesen. Aber ich hatte nicht bedacht, dass bei den Wassertemperaturen auch ein Trockenanzug unabdingbar ist, und der ist schwer und groß. Mit dem für mich sonst auch unüblichen Zelt, dem zerlegbaren Paddel, dem Helm und der obligatorischen Rettungsweste sowie den zwei Schlafsäcken komme ich nun auf ein Rucksackgewicht von etwa 23 Kilo, die ich mit dem für meine Touren ungewöhnlich großen Trekkingrucksack transportiere.

Erste Eingriffe

Bald erreiche ich die kleine Gemeinde Grand Lake, die auf 2400 Metern direkt am ersten Stausee des Colorado River liegt. Es ist der höchstgelegene Ort im Tal, und weil ich mir vorgestellt hatte, dass es hier oben sehr ursprünglich oder einfach ist, bin ich nun überrascht über die vielen Häuser und die große Straße. Trotzdem ist mir der Ort auf Anhieb sympathisch. Es scheint friedlich, freundlich und ruhig zu sein.

Ich laufe auf einem breiten Bürgersteig entlang der Hauptstraße in Richtung Ortskern und genieße die klare kalte Luft. Gerade als ich mich frage, warum die Bürgersteige hier wohl so breit sind, höre ich hinter mir lautes Motorengebrüll. Kurz darauf brausen drei Schneemobile an mir vorbei, ihr Abgasgestank verpestet die frische Luft. Anscheinend ist das hier doch kein Bürgersteig, sondern eine Parallelstraße für diese Stinkmonster. Die Männer darauf fahren im Stehen, und man sieht ihrer Körperhaltung an, dass sie stolz auf ihre dicken Motoren sind.

Auf der Straße selbst regieren riesige Pick-up-Trucks. Sie wirken größer als die bunten bilderbuchartigen Holzhäuser, aus deren Schornsteinen der Rauch kräuselnd aufsteigt. Die Autos scheinen auch besser isoliert zu sein. Vielleicht erklärt das, warum hier niemand zu Fuß unterwegs ist, obwohl die Distanzen für amerikanische Verhältnisse kurz sind. Als ich an dem bunt bemalten Food Market vorbeikomme, stehen davor drei Pick-ups mit laufenden Motoren, während die Besitzer offensichtlich beim Einkaufen sind. Mir erscheint das völlig absurd, was sich auch nicht ändert, als mir später jemand erklärt, dass ja sonst die Heizung im Auto nicht weiterläuft. Ich mache mir bewusst, dass dieses Verhalten eigentlich gar nicht so anders ist als das vieler Europäer, dass nur mal wieder der Maßstab ein anderer ist. Es ist eine Sache, sich der Wichtigkeit von Klima- und Umweltschutz bewusst zu sein, jedoch eine völlig andere, das Verhalten im eigenen Alltag entsprechend zu ändern. Insbesondere wenn das den persönlichen Komfort oder Freizeitspaß einschränken würde. Da ich selbst einige Jahre in den USA gelebt habe, weiß ich, dass dieser hier häufig untrennbar mit großen Motoren verbunden ist.

Nach der Ruhe und Weite an den Quellwassern hatte ich erwartet, meinen Weg in der Wildnis fortsetzen zu können, und bin nun doch etwas enttäuscht von der dichten Besiedelung. Sobald ich kann, zweige ich daher im Ort ab und suche wieder das flüsternde Wasser, das ich etwas außerhalb in einem verschneiten Bachbett finde. Es liegen umgestürzte Bäume darin, und überhaupt wirkt es so, als wäre hier schon lange kein kräftiger Fluss mehr durchgerauscht. Unter Eiszapfen plätschert es, und so folge ich dem kleinen Gewässer bis zu seiner Mündung in den Shadow Mountain Lake, dem ersten Ruhepunkt auf seiner Reise. Hier könnte der Colorado River aus den vielen kleinen Zuflüssen Kraft sammeln, doch schon hier wird ihm stattdessen Wasser genommen.

Auf der Suche nach diesem ersten chirurgischen Eingriff im jungen Leben des Colorado, dem Alva B. Adams Tunnel, gehe ich am Ostufer des Sees entlang. Der Weg ist von sympathisch aussehenden Häusern gesäumt, alles ist tief verschneit, und nur hie und da sehe ich jemanden, der dick eingemummelt die Zufahrt räumt. Nach einem kurzen skeptischen Blick werde ich freundlich gegrüßt. Mit meinem großen Rucksack komme ich mir mitten in der Zivilisation selbst seltsam vor.

Große Teile des Sees liegen unter einer dicken Eisschicht. Umso auffälliger wirkt da der dunkle große Fleck am Ufer, wo das Wasser nicht gefroren ist. Darüber stechen große Strommasten in den grauen Himmel und markieren die Stelle, an der sich unterhalb der Straße das Maul des Tunnels öffnet. Tatsächlich kann ich von hier oben aus das Loch sehen, das sich mitten durch das Herz der Rocky Mountains bohrt.

Durch den 21 Kilometer langen und drei Meter breiten Tunnel wird unter dem Nationalpark hindurch Quellwasser zur Ostseite der Kontinentalscheide gepumpt. Aber nicht nur Wasser aus dem Colorado wird hier abgeleitet. Insgesamt fallen achtzig Prozent des Niederschlags im Bundesstaat Colorado auf der Westseite der Rockies, paradoxerweise leben aber 85 Prozent der Bevölkerung in konstant weiterwachsenden Städten – wie Denver, Fort Collins oder Boulder – im Regenschatten auf ihrer Ostseite. Der Bau des Tunnels wurde im Jahr 1937 genehmigt und ist einer von vielen Beweisen für das frühe Selbstbewusstsein der Ingenieure in den USA.

Neben dem Adams Tunnel zählen zahlreiche Dämme, Stauseen, Kraftwerke und Pumpstationen zu dem monumentalen Wasserumleitungssystem Colorado Big-Thompson Project (C-BT). 1336 Kilometer Pipelines, Tunnel und Übertragungsleitungen versorgen etwa 880 000 Menschen außerhalb des Colorado-River-Beckens mit Wasser.

Ich versuche, nach unten zum Tunnel zu gelangen, denn es lockt mich, direkt hineinzuschauen. Doch schon ein paar Meter unterhalb der Straße stehe ich vor einem hohen Zaun, und jeder mögliche Zugang ist mit großen Schildern markiert: „Warning! Private Property. Keep Out. No trespassing. Private Drive!“ Mir fällt auf, dass das Wort „privat“ gleich zweimal vorkommt. Alles ist hier im Privatbesitz.

Elegante Riesen

Mein Plan war es, über den gefrorenen See zum ersten Damm zu laufen, aber da die Oberfläche an einigen Stellen eisfrei ist, bin ich doch ziemlich verunsichert. Auf Nachfrage wird mir dann auch dringend davon abgeraten. Ich kann nicht einordnen, ob es das – für mein Verständnis – oft etwas übertriebene US-amerikanische Sicherheitsbedürfnis ist, aber ich entscheide, es nicht darauf ankommen zu lassen, zumal ich ja erst am Anfang meiner Reise stehe. Auch wenn mir die Alternative, ein zehn Kilometer langer Marsch entlang einer Autostraße, ungleich weniger attraktiv erscheint, mag ich mir doch nicht vorstellen, mitten auf dem See ins Eis einzubrechen.

Am nächsten Morgen ist es endlich so weit: Ich sehe Elche! Ich bin früh wach und stehe mit einem Becher voll dampfendem Tee am Ufer. Wie aus dem Nichts taucht das Paar lautlos aus dem Unterholz auf, keine fünfzig Meter von mir entfernt. Die Eleganz ihrer dunklen, massigen Körper ist beeindruckend. An einer eisfreien Stelle trinken sie seelenruhig und gleiten dann ins eiskalte Wasser. Sie geben sich dem Colorado auf eine Weise hin, wie ich es als nicht gänzlich kälteresistenter Mensch leider nicht kann. Gebannt blicke ich ihnen nach, bis sie in der märchenhaften Kulisse des in tiefen Nebel gehüllten Sees verschwinden. Er liegt nun wieder so reglos da wie vor dem Auftritt der zwei Majestäten, und ich frage mich unweigerlich, ob ich mir ihre Anwesenheit nur eingebildet habe. Keine dreißig Sekunden kann es gedauert haben, und doch ist für mich kurz die Zeit stehen geblieben. Ich starre noch eine ganze Weile auf den Punkt, an dem sie im Nebel verschwunden sind, als könnte ich damit bewirken, dass sie genau dort wieder auftauchen. Doch den Gefallen tun sie mir nicht, stattdessen wird das dunstige Blau über dem See langsam von feinen Rosa-, Orange- und Gelbtönen abgelöst, und ich lasse die Welt um mich herum wieder in meine Wahrnehmung eintreten.

Unter einem strahlend blauen Himmel stapfe ich später am See entlang. Die tiefen Temperaturen und der Wind der letzten Nacht haben den Schnee an den Bäumen mitten in der Bewegung in Pfeilform gefrieren lassen. Ich folge den glitzernden Wegweisern und schreite durch meine regelmäßige Atemwolke hindurch kräftig aus. Der Boden ist hart gefroren und von großen glitzernden Kristallen bedeckt. Es macht Spaß, sie mit den Füßen aufzuwirbeln und dabei zuzusehen, wie sie in der reflektierenden Sonne sprühenden Funken gleich durch die Luft fliegen.

Die beiden ersten Dämme am Lauf des Colorado River, der Shadow Mountain Dam und der Granby Dam, sind von hohen Sicherheitszäunen umgeben und unter dem Schnee begraben. Abgesehen von Metall und Beton gibt es wenig zu sehen, aber ich bekomme in Anbetracht der massiven Tore eine Vorstellung von der Kraft des Wassers, das sie bändigen müssen, sobald das Eis geschmolzen ist. Von hier bis zum Städtchen Granby fällt das Wasser des Colorado etwa hundert Meter ab. Jeder Meter wird zur Energieerzeugung genutzt, und insgesamt werden rund 760 Millionen Kilowattstunden erzeugt. Schon hier, im zarten Kleinkindalter, muss der Colorado für uns Menschen arbeiten.

Das finde ich heraus, als ich wieder einmal stehen bleibe, um auf mein Handy zu starren, das mir zuverlässig Daten und Zahlen liefert. Doch plötzlich wird mir klar, wie pragmatisch ich noch unterwegs bin. Mein Bedürfnis, alles zu begreifen und bloß nichts zu verpassen, ist groß, und ich versuche, es mit dem Sammeln sachlicher Informationen zu befriedigen. Einerseits passt dieses Verhalten zu der durchzivilisierten Landschaft und hilft mir dabei, die aktuellen Lebensumstände des Colorado zu verstehen. Aber vielleicht macht es mich auch noch ein Stück weit blind und taub für das Erlebnis selbst, weil ich alles Gesehene einordnen will, anstatt es einfach auf mich wirken zu lassen. Wie lange es wohl dauern wird, bis sich mir das Wesen des Colorado öffnet?

Just in dem Moment bekomme ich einen Anruf von Zach, der für meinen Sponsor Kokopelli Packraft arbeitet, mich aber auch schon weit darüber hinaus unterstützt hat. Er sagt mir, dass die Wetterprognosen es verbieten, in den nächsten Tagen auf dem Colorado unterwegs zu sein. Ich bin frustriert. Ich hatte vorgehabt, weiter unten, wo der Fluss nicht mehr durchgehend gefroren ist, ins Boot zu steigen, aber Zach warnt mich, dass dort die Gefahr schwimmender Eisblöcke noch zu groß sei. Ich stelle viele Fragen, denke, wenn ich es „richtig“ mache, dann wird es schon gehen. Kann ich nicht einfach vorsichtig sein? Ist das wieder die Art, wie hierzulande Gefahren wahrgenommen werden? Aber Zach ist eigentlich ein harter Hund, er kennt sich gut aus und hat Erfahrung mit der Region. Er betont, dass Eis-Staus und Aufeis – geschichtetes, mehrmals gefrorenes Eis – einfach zu unberechenbar sind, und wiederholt mit Nachdruck, dass er mir dringend davon abrät, aufs Wasser zu gehen. Ich muss schlucken. Erneut macht mir das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als weiter zu Fuß auf der Straße unterwegs zu sein und auf wärmere Zeiten zu hoffen.

Doch dann denke ich wieder daran, dass ich irgendwann vielleicht in Wüstenhitze unterwegs sein werde, und prompt kehrt meine gute Laune zurück. Ich habe ja bewusst entschieden, zu dieser Jahreszeit aufzubrechen, damit ich am Ende nicht in übermäßiger Hitze unterwegs sein muss. Lieber Kälte als Hitze, das steht für mich fest. Außerdem weiß ich inzwischen aus Erfahrung, dass es sinnvoller ist, mich den von mir nicht zu ändernden Umständen anzupassen und daraus das Beste zu machen, als Energie darauf zu verschwenden, mich über sie zu ärgern.

Teer und Federn

Am Nachmittag lerne ich Stan kennen. Er ist in seinem alten Subaru unterwegs, hält neben mir an und fragt, ob er mich ein Stück mitnehmen soll. Bis zur nächsten Ortschaft ist es nicht mehr weit, und Stans helles Gesicht und die freundlichen Augen machen mich neugierig auf seine Geschichte. Ich steige ein, das Auto ist voller Snowboard- und Campingkram, und wir kommen schnell ins Gespräch. Stan erzählt, dass er hier in der Gegend ein Praktikum bei der Feuerwehr macht, heute jedoch frei hat und an solchen Tagen am liebsten einfach durch die Gegend fährt, um stille Orte zu entdecken. Er ist achtzehn Jahre alt, kommt aus Kalifornien und liebt die Berge. Seine ruhige Art strahlt auf mich aus, ich habe es nicht eilig. Wir fahren noch eine Weile durch die verschneite Landschaft, dann biegt Stan auf eine Schotterstraße ab.

„Ich zeige dir einen meiner Lieblingsorte“, sagt er mit einem vorfreudigen Lächeln, und ich bin gespannt. Schließlich halten wir auf einem kleinen Hügel, inmitten einer weiten Lichtung, an deren Rändern sich an drei Seiten die Hänge steil bis zu felsigen Höhen hinaufziehen. Stan klettert aufs Dach des Autos und fordert mich auf, es ihm gleichzutun. Schweigend genießen wir den fantastischen Ausblick in die wilden Berge, die mich wieder an die Alpen denken lassen. Ich erzähle von Gipfeln und Touren, von Hütten und Felsen und von der Vielseitigkeit der Landschaft meiner Heimat.

Als wir wieder im Auto sitzen, fangen wir an, über Beziehungen zu reden, und Stan erzählt mir von diesem Mädchen, das er kürzlich kennengelernt hat. „Sie ist eine ziemlich kluge Frau, wirklich besonders. Sie ist mir gleich aufgefallen, aber ich dachte, dass sie mich bestimmt nicht gut findet …“ Er lächelt, ein bisschen schüchtern. Er ist eindeutig schwer verliebt. „Aber da habe ich mich anscheinend getäuscht. Zum Glück!“

Es berührt mich, dass er mir das anvertraut, und ich fühle mich ein bisschen wie eine große Schwester. Als ich ihm das sage, freut er sich offensichtlich. „Ich wollte immer eine große Schwester haben“, sagt er und schlägt vor, dass wir uns gegenseitig adoptieren könnten. Ich lache, und wir fahren eine Zeit lang schweigend.

Plötzlich sehen wir beide gleichzeitig über der Ebene einen riesengroßen Vogel kreisen. „Ein Weißkopfseeadler!“, ruft Stan begeistert und hält an. Er kramt ein Fernglas aus dem Handschuhfach und reicht es mir. Wir wechseln uns ab und folgen mit unseren Blicken den großen Kreisen, die der Adler in den Himmel zeichnet. Wir reden nicht, teilen einfach das Erlebnis der Anmut dieses wunderschönen Vogels, die uns beide tief berührt. Irgendwie passt dieses Tier sehr gut zu Stans Charakter, denn auch er wirkt auf mich einerseits ruhig und stark und andererseits sehr verletzlich. Er erinnert mich an Nature Boy, den seltsamen, scheuen, aber weisen Protagonisten des gleichnamigen berühmten Lieds von Nat King Cole, an dessen Ende es heißt: The greatest thing you’ll ever learn, is just to love and be loved in return.

Stans Traum ist es, einmal für mehrere Wochen ganz allein mit Pferden unterwegs zu sein. Er erzählt mir auch von seiner heftigen Familiengeschichte, einem Vater, der misshandelt und betrügt, und einer trinkenden Mutter, zu der er dennoch felsenfest steht. Ich wünsche mir von Herzen, dass sein Mädchen Stan als den sensiblen jungen Mann erkennen kann, als den ich ihn wahrnehme, auch wenn er, wie er selbst sagt, a lot of pretty stupid shit macht.

Zum Abschied umarmen wir uns fest. Stan hat mich beeindruckt, und mir wird klar, dass dies sicher nicht der letzte traurige Abschied nach einer kurzen und intensiven Begegnung sein wird. Als Stans Auto um die Kurve des Highway biegt, nehme ich meinen Weg am Straßenrand wieder auf. Meine Gedanken bleiben noch lange bei diesem ungewöhnlichen jungen Mann.

Graue Eminenz

Irgendwann kann ich nicht mehr sagen, wie lange ich schon neben dieser breiten geteerten Straße entlanglaufe. In den letzten Stunden bin ich, wann immer möglich, auf der anderen Seite gegangen, wo der Colorado River diesem Highway den Weg weist. Ich habe versucht, mich auf den Fluss zu konzentrieren, dessen Ränder von Linien aus Eis nachgezeichnet werden. Manchmal konnte ich über lange Strecken gar kein fließendes Wasser erkennen, dann plötzlich plätscherte es wieder leise, fast zu leise, um bei dem Motorenlärm wirklich gehört werden zu können. Schließlich zwang mich die steile Böschung, wieder die Straßenseite zu wechseln. Von hier aus kann ich das Bachbett des Colorado hinter der steilen, zugewachsenen Böschung nur erahnen.

Ich gehe zügig und schaue dabei die meiste Zeit auf meine Füße, unter denen der graue Asphalt vorbeiwischt. Alle drei Schritte verschleiert der Dunst, den mein Atem in die kalte Luft malt, das Grau. Manchmal liegt da ein Kiesel, viel mehr passiert nicht. Die Monotonie hat etwas Beruhigendes, und doch nagt darunter in mir die Unzufriedenheit. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Ich laufe nicht gern auf ebenen Flächen, erst recht nicht geradeaus, und am allerwenigsten auf hartem Asphalt. Meine Fersen tun weh, und der weiße Streifen, der die Fahrbahn begrenzt, verfestigt sich in meinem Augenwinkel zu einer Schranke meiner Gedanken, die mich immer aggressiver macht. Was tue ich hier auf dieser Teerhalde, auf der ein riesiger Pick-up nach dem anderen an mir vorbeirast? Das hat wirklich nichts damit zu tun, wie ich mir das wilde Abenteuer vorgestellt habe.

Seit der Ruhe im Rocky Mountain National Park sind Tage vergangen. Schon jetzt kommen mir die Eindrücke dort wie eine Erinnerung aus einer anderen Welt vor. Seitdem fühle ich mich inmitten all dieses Menschengemachten ein bisschen wie eine Obdachlose. Mir fehlt der Mantel der Natur, die mir in ihrer Klarheit fast überall ein Zuhause geben kann. Kalt ist mir nicht mehr, an die Temperaturen unter null habe ich mich inzwischen gewöhnt, und auch das Gewicht des Rucksacks stört mich kaum noch. Aber mit dem Verkehr neben mir werde ich mich wohl nie anfreunden.

Immer wieder geht mir die Frage durch den Kopf, was der Fluss tun würde, wenn er hier unmittelbar reagieren könnte und nicht so unwiederbringlich in eine Form gezwängt wäre. Wenn er sich, mit der unverstellten Wut eines Kleinkinds, gegen die Dominanz aus Teer und Abgasen wehren könnte. Würde er sich aufbäumen und all das einfach wegspülen? Wie gern würde ich jetzt von ihm mitgerissen werden, weg von hier, fort aus diesem rastlosen Stillstand. Manchmal hupt ein Trucker, aber auch das muntert mich nicht auf. Einmal hält eine Frau an und fragt, ob ich Hilfe brauche, was ich schnell verneine. Dabei wird mir aber endlich klar, wie verbissen ich bin. Während ich in den letzten Stunden nur damit beschäftigt war, mich zu ärgern, war in meinem Kopf kein Platz dafür, herauszufinden, ob ich an meiner Situation etwas ändern kann. Und diese Erkenntnis führt nun glücklicherweise dazu, dass ich mir ernsthaft die Frage stelle, warum ich in dieser Situation bin.

Weil ich es so entschieden habe. Weil ich entschieden habe, dass ich den gesamten Verlauf seines Lebens mit dem Fluss teilen will, in guten wie in schlechten Zeiten. Weil ich alles durchmachen will, was auch er erlebt. Weil da auch Ehrgeiz ist, der Teil von mir, der sagen können will, dass ich jeden Meter auf dem Wasser oder zu Fuß am Fluss zurückgelegt habe.

Je mehr Abgase ich einatme, umso absurder kommt mir dieser Vorsatz unter den hiesigen Umständen vor. Ich habe ja längst verstanden, was hier los ist. Also beschließe ich, dass ich mein Soll getan habe, und gebe auf. An einem Parkplatz finde ich ein Stück Pappe, leihe mir in einer Tankstelle einen Filzstift aus und schreibe „Kremmling“ auf das Schild. Dazu male ich noch eine lachende Sonne und eine Blume, mehr um mich selbst aufzuheitern. Kremmling ist die nächste Ortschaft, die ich mir für heute als Ziel gesetzt habe. Es ist nicht einmal mehr besonders weit bis dorthin, aber seit dem Moment, in dem ich entschieden habe zu trampen, ist meine Lust weiterzulaufen völlig verschwunden.

Ohne groß nachzudenken, steige ich zu zwei Männern ins Auto. Sie stellen sich als Bill und Bob vor, und ich denke kurz, dass sie mich veräppeln wollen. Aber ehrlich gesagt sehen die beiden Mittvierziger genau so aus, wie ich mir Bill und Bob vorstelle. Beide stecken in schweren Körpern, sind trotzdem betont sportlich gekleidet und tragen Basecaps. Sie fragen gleich, was ich mache, und ich erzähle knapp von meinem Vorhaben.

„Mexiko?“, fragt Bill, der am Steuer sitzt. „Bist du dir wirklich sicher, dass du nach Mexiko willst?“ Ich habe noch nicht so ganz verstanden, was er meint, als Bob zu ihm sagt: „Ach komm, so schlimm ist das auch nicht.“

„Also ich würde jetzt nicht mehr nach Mexiko fahren“, erwidert Bill. „Früher, ja früher war ich oft drüben. Damals, da ging da noch viel … Ja, damals habe ich in Mexiko Sachen gemacht, von denen willst du gar nichts wissen.“ Er schweigt vielsagend. Ich stelle mir Bill bei diesen „Sachen“ vor und frage mich gleichzeitig, ob es eine gute Idee war, hier einzusteigen. „Komm schon“, sagt Bob, „lass das Vergangene vergangen sein, ja?“ Ich weiß immer noch nicht genau, was sie meinen, aber, wie Bill richtig festgestellt hat, ich will es auch nicht wissen.

Ich wechsle das Thema. „Und jetzt? Ihr wohnt hier in der Gegend, oder?“ Beide nicken. „Wie ist es denn hier im Sommer am Colorado River?“ Bill antwortet sofort. „Ich liebe den Colorado. Für mich ist das einer der schönsten Orte überhaupt. Ich bin schon am Fluss aufgewachsen. Ich habe eine kleine Tochter, Emily. She is the center of my universe. Ich wollte, dass sie auch am Fluss aufwächst, und wir gehen oft zusammen fischen. Sie findet das super. Und neulich hat sie ihren ersten Fisch gefangen, ganz alleine. Da war sie so was von stolz. Und ich erst!“

Ich bin perplex. Der Umschwung vom etwas unangenehmen Macho zum zärtlichen Familienvater war rasant. Ich entspanne mich. Ab jetzt erzählen die beiden nur noch von ihren Kindern. Und davon, wie schön dieser Highway ist. Kurz denke ich, dass ich mich verhört habe. Aber nein, die beiden reden nun wirklich über die „schönsten Highways“ der USA. Mir ist schon früher einmal aufgefallen, dass Autostraßen US-Amerikaner zu wahren Begeisterungsstürmen hinreißen können. Dafür, dass diese Straßen dazu beitragen, eben diese Schönheit zu zerstören, fehlt anscheinend das Bewusstsein. Bei uns gibt es natürlich auch Passstraßen über die Alpen, aber sie werden doch von fast allen, die gerne am Berg oder in der Natur aktiv sind, ganz selbstverständlich als Schandflecken wahrgenommen. In den USA käme man auf diese Idee nicht, im Gegenteil: Ich habe oft das Gefühl, dass Gegenden, die man nicht mit dem Auto erreichen kann, von Teilen der Bevölkerung als „verloren“ empfunden werden.

Als Bill und Bob mich in Kremmling aussteigen lassen, fragt mich Bill noch, ob er ein Selfie mit mir machen darf. „Für Emily“, weil er ihr erzählen will, dass er eine coole Frau kennengelernt hat, die alleine reist. Als Inspiration für sie für später und so. „God bless you“, sagt Bob ernsthaft, auch an diesen Gruß muss ich mich noch gewöhnen. Wieder gibt es eine Umarmung zum Abschied. Ganz anders als mit Stan, aber trotzdem herzlich und kein bisschen unangenehm.

Die Königin von Kremmling

Der Ort gefällt mir auf Anhieb, auch hier sind die wenigen Häuser rechts und links am von Pick-ups gesäumten Highway aufgefädelt. Es gibt ein Restaurant, eine Kirche und einen Liquor Store. Die untergehende Sonne taucht alles in romantisches Licht, eine Szenerie wie aus einem Western, nur mit Schnee.

Hier macht der Lauf des Colorado River einen Knick in südwestlicher Richtung und verlässt die Region der Rocky Mountains. Ähnlich den vielen Eindrücken, die das Leben eines kleinen Kindes anreichern, wird er hier durch den Blue River und später durch den Eagle River, den Roaring Fork River und schließlich den Gunnison River beeinflusst. Er ist verspielt wie ein Dreijähriger, rauscht durch steile Täler, plätschert durch Feuchtgebiete und umspült heilige indigene Stätten. Doch wie bei der Nutzung der Wasserkraft wird er über die landwirtschaftlich genutzten Flächen auch hier schon streng erzogen, und die Autobahnen weisen ihm Grenzen auf.

Ich gönne mir eine Nacht in dem gemütlichen und bescheidenen kleinen Hotel Eastin, denn ich habe das Gefühl, eine warme Dusche kann ich jetzt wirklich gut gebrauchen, und auch meine Klamotten können eine Wäsche vertragen.

Im Foyer lässt eine Popcornmaschine im roten Retrolook duftende Maiskörner platzen. Die Gastgeber, Mary-Ann und Walt, sind ein sympathisches älteres Ehepaar, das schon selbst viel in der Welt herumgekommen ist, wie die vielen kitschigen Souvenirs verraten.

Im Bad hängen über der Toilette zwei Schilder, die mich zum Grinsen bringen. Das eine verbietet das Rauchen, „das betrifft auch das Rauchen von Marihuana“ (in Colorado ist es legal), auf dem anderen steht, an die männlichen Besucher gerichtet: „Komm näher, er ist kürzer als du denkst.“

Zurück im Foyer, laden mich Mary-Ann und Walt ein, weiter an dem 3000-Teile-Puzzle zu basteln, das auf einem Tisch ausgebreitet ist. Ich nehme das Angebot gern an, es erscheint mir allzu passend. Während wir kleine Teile in den blauen Himmel über einer Herde wilder Pferde einsetzen, erzählt Walt mir von seinen Reisen.

Eine unbändige Lust auf Schokolade treibt mich später noch einmal in die kalte Abendluft. Ich überquere die Straße und betrete den bunt beleuchteten Liquor Store. Hinter der Theke steht Kim, und Kim ist neugierig. Ich schätze sie auf Mitte vierzig, ihre blonden Haare hat sie zu einem Pferdeschwanz gebunden, und ein paar Strähnen fallen ihr ins ausnehmend ehrliche Gesicht. Sie trägt das obligatorische Pearl Snap Shirt, ein Cowgirl-Hemd mit Perlmuttdruckknöpfen, enge Jeans und Boots. Man sieht ihr an, dass sie sich durchsetzen kann, und ich ahne, dass sie sich vermutlich auch schon das ein oder andere Mal mit Männern angelegt hat.

Kim will alles über mich wissen, über meine Reise, meine Pläne, meinen Beziehungsstatus. Sie schenkt mir eine Minipackung M&Ms nach der anderen, damit ich weiter ihre Fragen beantworte. Zwischendrin gelingt es mir, auch etwas über sie herauszufinden.

„Ich bin die Königin von Kremmling“, sagt sie verschmitzt und fügt als Reaktion auf meinen fragenden Gesichtsausdruck hinzu: „Ja, weil mir der Liquor Store gehört, das ist mein Laden.“ Ich nicke anerkennend. In einem Ort wie Kremmling ist das bestimmt so bedeutend, wie Bürgermeisterin zu sein. „Außerdem bin ich schon immer hier. Ich bin hier aufgewachsen, und ich habe hier auch meine vier Töchter aufgezogen. Ich liebe diesen Ort. Und dieser Ort liebt mich.“

Ich frage Kim, ob sie den Trail kennt, den ich von hier aus gehen will. Er führt am Steilhang des Gore Canyon am Colorado River entlang bis nach Glenwood Springs. Kim sagt nur „no way“, und dass es jetzt im Winter mit dem ganzen Eis viel zu gefährlich und der Trail sowieso gesperrt sei.

„Du solltest den Zug nehmen, den Zephyr“, sagt Kim, doch ich schüttle sofort den Kopf, das mache ich sicher nicht. „Nein, das stellst du dir falsch vor, es ist wirklich ein unglaublich schönes Erlebnis in dieser Jahreszeit und bestimmt die einzige Möglichkeit, wie du den Gore Canyon jetzt überhaupt von innen sehen kannst.“

Die uralte Zugverbindung zwischen Chicago und San Francisco ist tatsächlich Kult, ich hatte darüber schon gelesen. Die Schienen verlaufen unmittelbar am Colorado entlang, im Gore Canyon gibt es keine Autostraße. Kurz überlege ich laut, ob ich nicht einfach neben den Gleisen gehen könnte. „Da kommst du nicht weit“, meint Kim trocken. „Da wirst du sofort verhaftet, das ist total illegal.“ Dieses Land und seine seltsamen Verbote machen mich noch wahnsinnig. „Pass auf, ich mach dir ein Angebot“, sagt Kim. „Wir treffen uns morgen früh um sieben im Big Shooter Coffee, vorne im Ort, und dann fahre ich dich nach Granby, von dort aus kannst du den Zug nehmen. Deal?“

„Ablehnen ist zwecklos, oder?“, frage ich kleinlaut. Kim legt mir eine schwere Hand auf die Schulter und schaut mir tief in die Augen. „Niemand widerspricht der Königin von Kremmling.“

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags

Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.

Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.

Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.

Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.

Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.

Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.