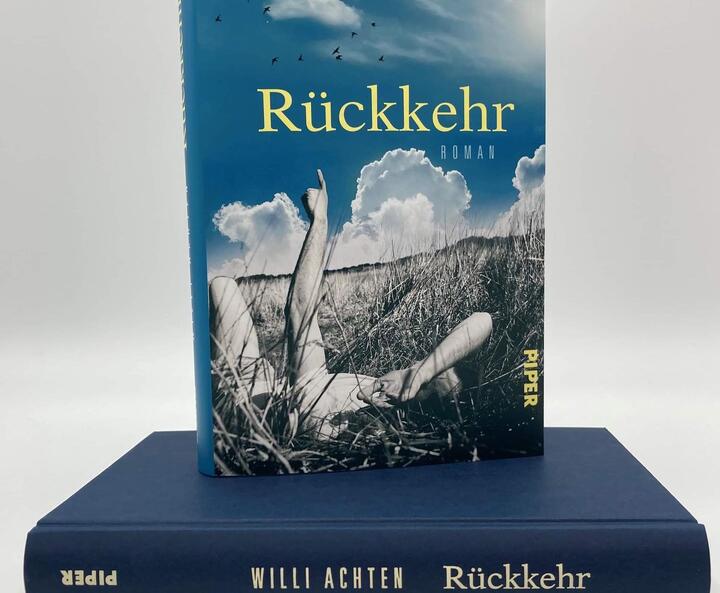

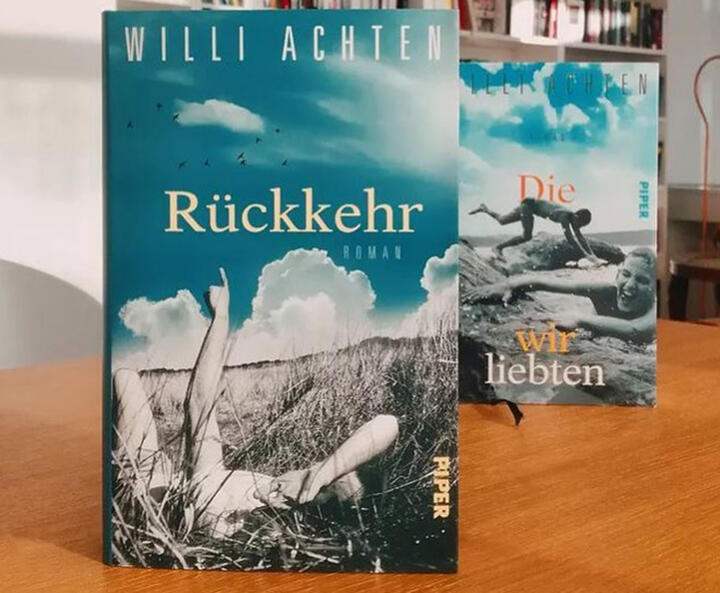

Rückkehr Rückkehr - eBook-Ausgabe

Roman

— Über die Sehnsucht nach Zugehörigkeit„Ein flirrendes Spiel zwischen Dämmerlicht, Schweigen und wortlosem Verstehen.“ - Wilhelmshavener Zeitung

Rückkehr — Inhalt

„Es war jene Sommernacht, die unser Leben änderte.“

Jakob Kilv kehrt zurück in das Dorf seiner Kindheit. In der archaischen Natur der Berge kommen Erinnerungen an den letzten Sommer der Jugend hoch. Die alten Freunde sind geblieben – Bruno, Ranz, Zwoller. Auch seine Jugendliebe Liv war nie fort. Damals engagierten sie sich gegen den ansässigen Liftmogul, der das Tal mit einem irrwitzigen Projekt für den Skitourismus öffnen wollte. Ihr Protest lief aus dem Ruder, einer der Freunde verlor sein Leben. Was geschah wirklich in jenem Sommer? Und was passierte zwischen Jakobs Mutter und Bruno – ahnte sein Vater etwas? Jakob muss noch einmal entscheiden, ob er an diesem Ort bleiben kann.

Ein raffinierter psychologischer Roman über die unstillbare Sehnsucht nach Zugehörigkeit, die Kraft des Unausgesprochenen und den einen Moment im Leben, der alles ändert.

„Rückkehr ist wunderbar geschrieben, lyrisch, leichthändig und doch tiefgründig. Ich war gespannt bis zur letzten Zeile“ Norbert Scheuer

„Achten erzählt in betörender Sprache und unvergesslichen Bildern“ stern

Leseprobe zu „Rückkehr“

1

Der Ort meiner Kindheit war ein schöner Ort. Er lag am Talschluss, dort, wo die Berge aufsteigen und in der Höhe die Reste des Gletschers liegen, wo der Himmel weit wird und nicht mehr viel ist außer der Stille der Wälder und der noch tieferen Stille der Felsen. In jenem Sommer war es schon im Juni brütend heiß, und ich lag oft lange wach. Ich hörte bei offenem Fenster den Wind in den Espen spielen, und vom See stieg der leicht metallische Duft des Wassers zu mir herein, der in der Nacht viel stärker ist als am Tag, was für vieles gilt.

Manchmal war ein [...]

1

Der Ort meiner Kindheit war ein schöner Ort. Er lag am Talschluss, dort, wo die Berge aufsteigen und in der Höhe die Reste des Gletschers liegen, wo der Himmel weit wird und nicht mehr viel ist außer der Stille der Wälder und der noch tieferen Stille der Felsen. In jenem Sommer war es schon im Juni brütend heiß, und ich lag oft lange wach. Ich hörte bei offenem Fenster den Wind in den Espen spielen, und vom See stieg der leicht metallische Duft des Wassers zu mir herein, der in der Nacht viel stärker ist als am Tag, was für vieles gilt.

Manchmal war ein Ruderschlag zu hören, einer der Fischer, der hinausfuhr, um Aal zu fangen. Bruno begleitete sie hin und wieder, und es kam vor, dass morgens frischer Fisch vor unserer Haustür lag, für den ich ihm später im Schuppen, den wir seit einiger Zeit drüben auf dem Hof von Zwollers und Piccos Eltern zu einem Treffpunkt ausbauten, ein paar Mark gab.

Vater bestand darauf, dass wir die Fische bezahlten. Es sei nicht gut, in jemandes Schuld zu stehen, und ist sie noch so gering. Schuld verwandele sich in einen Ballast, der die Tage schwer mache, sagte er. Ich konnte mit seinen Worten nicht allzu viel anfangen.

Am Abend des Johannistags, ich war noch einmal aufgestanden und hatte mich ans Fenster gestellt, schimmerte von der Anhöhe über dem See ein schwacher Lichtschein zu uns herüber. Das Haus von Brunos Tante mit den schmalen Fenstern, wo Bruno seit einiger Zeit lebte. Es herrschte Westwind, und ich hörte ihn Klavier spielen, Schubert, die Lieder. Er sang besser, als er spielte, das war eindeutig.

Auch in Mutters Werkstatt brannte noch Licht. Ein gelber Lichtkegel fiel auf den Rasen, den Vater nur ein paarmal im Jahr mähte. Er liebte den blühenden Klee und die Kissen aus blauen Blumen, deren Namen ich mir nicht einprägen konnte. Dann löschte Mutter das Licht, die Werkstatttür fiel ins Schloss, und nur über den Bergen lag noch ein Nachtblau, und der Gletscher schimmerte fahl. Nicht mehr als ein paar blasse Flecken. Mutter bemerkte ich erst spät, ich wollte schon zurück ins Bett gehen. Sie saß unter der Birke, hörte wie ich die Musik über den See streichen. Früher einmal hatte sie selbst in einem Chor gesungen, in der Jugend. Ihre Stimme klang immer etwas wehmütig, wenn sie davon erzählte. Dann hatte eine Knotenbildung an den Stimmbändern sie gezwungen, damit aufzuhören, und heute hörten wir sie nur selten singen, manchmal bei der Arbeit in ihrer Werkstatt, ein Anbau im Garten, in dem sie Schmuck herstellte. Kleine Arbeiten, die sie an drei, vier Juweliere im Umland verkaufte. Sie sprach wenig darüber. War ein Schmuckstück fertig, packte sie es ein und verschickte es oder fuhr es selbst aus. Wir bekamen kaum einmal etwas zu Gesicht. Vater am wenigsten.

Am Morgen weckte mich das nagelnde Tuckern eines Traktors. Es musste Ranz sein, der mit seinem Fendt bei uns in der Einfahrt stand. Ich hatte verschlafen, und als ich hinunter in die Küche ging, roch ich den Duft von Kaffee und Spiegeleiern schon im Flur, in dem ein warmes flirrendes Licht stand, das sich in den Fensterscheiben brach.

Ranz saß bei Mutter am Tisch und frühstückte. Ich setzte mich zu ihnen, trank einen Kaffee. Mutter strich mir über den Kopf.

„Kommt ihr voran?“

„Wir fahren gleich rüber zu Zwoller und laden die Bretter auf“, sagte ich.

„Werden heute die Wände des Spitzbodens verkleiden“, ergänzte Ranz.

„Ohne Hilfe? Professionelle Hilfe, meine ich.“

Ranz setzte ein schiefes Grinsen auf, das ich noch aus der Grundschule kannte: „Ich bin die professionelle Hilfe, wer sonst?“

Sie lächelte und goss ihm nach. Ranz wurde häufig unterschätzt. Vielleicht, weil er vom Bauernhof kam, einem kleinen Betrieb, der wenig abwarf und Jahr für Jahr mehr verkam.

Mutter hielt sich nicht damit auf, was Menschen darstellten. Sie mochte Ranz, sie mochte alle meine Freunde, und meine Freunde mochten meine Mutter.

„Wir müssen“, sagte Ranz, trank seine Tasse leer und schluckte den letzten Bissen runter.

In der Einfahrt tuckerte der Trecker, an den Ranz einen Hänger montiert hatte, noch immer vor sich hin. Fahren konnte er schon als Kind, den Führerschein hatte er an seinem sechzehnten Geburtstag nachgeholt, nachdem er all die Jahre ohne gefahren war.

Er ließ die Finger knacken, eine Angewohnheit, und stieg auf. Bis zu Zwoller und der Sägerei waren es nur ein paar Meter. Zwoller hatte uns Fichtenbretter gesägt und gehobelt. Das Holz lag auf einem Stapel neben der Halle.

Wieder ließ Ranz den Motor laufen. Ich drehte den Zündschlüssel, und erst als der Motor erlosch, war das Rattern der Säge zu hören, und der Duft des Holzes legte sich über die Dieselschwaden.

Zwoller kam raus und warf uns Handschuhe zu.

„Wetten, dass ihr keine dabeihabt.“

Ich grinste und streifte sie über. Ranz legte sie achtlos auf dem Kotflügel ab.

Ranz und Zwoller trugen jeder mehrere der fünf Meter langen Bretter und warfen sie auf den Hänger. Ich tat es ihnen gleich, um mir keine Blöße zu geben.

„Wird warm heute“, sagte Zwoller, als die Arbeit getan war.

„Ist es schon“, sagte Ranz.

Sie schwitzten beide nicht.

Wir fuhren durchs Dorf, an der Kirche und dem Schulgebäude vorbei, wo im Schatten der Linden Kinder spielten, dann weiter durch Wiesen, erreichten den Hof von Piccos und Zwollers Eltern. Ein paar wenige Äcker, hauptsächlich Viehwirtschaft. In der Ferne lagen die Gipfel der Berge im Dunst.

Ranz und ich deckten das Dach des Schuppens neu ein, und als am Mittag Zwoller dazukam, begannen wir, von innen die offen liegenden Sparren zu verkleiden, damit der Wind nicht hindurchpfiff. Zwoller gab uns Anweisungen.

„Treibt die Schrauben nicht zu tief ins Holz“, sagte er. „Bündig reicht. Das Holz könnte reißen.“

Ranz jagte die Schrauben ins Holz, wie er es zuvor getan hatte. Seine Kiefer mahlten.

„Ich bin hier nicht der Lehrbub.“

Zwoller schüttelte nur den Kopf und machte sich auf den Weg zurück zur Sägerei.

Mehr als einmal hatte Ranz in der Vergangenheit den Hammer gegen die Wand geknallt, wenn ihm irgendwas nicht passte. Ranz fehlte etwas. Gelassenheit vor allem. Wer ihn kannte, der wusste, wie man ihn an die Decke gehen ließ. Wer ihn kannte, wusste auch, wie man ihn für sich gewann. Vater mochte Ranz. Er mochte auch Bruno. Aber wenn es darauf ankam, im Garten einen Baum zu fällen, eine Hecke zu pflanzen oder einen verunglückten Vogel aus einer Baumkrone zu bergen, rief er Ranz. Dass wir im Schuppen tranken und kifften, ahnte Vater, schätze ich. Dass wir dort etwas gegen Bolltner und seine maßlosen Pläne für das Skigebiet aushecken würden, darin war er von Anfang an im Bilde.

Am Nachmittag kam auch Picco hinzu. Er war kleiner als alle anderen, stellte sich auf eine Kiste, um uns zu helfen. Nicht, dass er zwergwüchsig gewesen wäre, aber klein. Das Abiturfoto würde seine Misere noch einmal zeigen. Wir kamen gut voran, und am Abend waren die Längsseiten des Spitzbodens getäfelt. Wir stiegen nach unten, setzten uns auf eines der zerschlissenen Sofas und machten uns ein Bier auf. Kurz darauf hörten wir draußen einen Fahrradständer klacken. Bruno schaute meist erst am späteren Abend vorbei, wenn alles getan war. Wortlos kam er zur Tür herein, streifte seinen Rucksack ab, aus dem ein Futteral hervorlugte, das aussah, als hätte er darin ein Gewehr verstaut.

Ranz grinste und setzte sich zu Bruno aufs Sofa.

Ich verließ kurz den Raum, ging zur Toilette. Als ich zurückkam, lehnte tatsächlich ein Gewehr an der Wand. Eine kleinkalibrige Flinte mit braunem Holzschaft und dunklem Lauf, wie ein Luftgewehr vom Jahrmarkt.

„Woher ist das Ding?“, fragte ich, aber Bruno schüttelte nur den Kopf. Aus der Innenseite seines Jacketts holte er eine Pfeife mit einem kleinen Specksteinkopf und ein Tütchen mit Marihuana hervor. Er zerkrümelte Tabak, mengte das Marihuana darin unter, befüllte den Pfeifenkopf und paffte. Dann reichte er mir die Pfeife. Ich gab sie an Picco weiter, ohne einen Zug zu nehmen. Ich mochte das Zeug nicht besonders. Als wir fertig waren, lüfteten wir. Piccos Eltern konnten immer mal hereinschneien.

Bruno nahm das Gewehr und flüchtete mit Ranz auf den Boden. Wir hörten sie das Dachfenster öffnen, und kurz darauf erklang das Klicken des Abzugshahns.

Wir arbeiteten noch eine Stunde weiter und setzten ein neues Dachfenster ein. Bruno brach an jenem Abend als Erster auf, was ungewöhnlich war. Das Gewehr nahm er mit. Kurz darauf ging auch ich.

Schau ich zurück, und ich schaue ständig zurück, seit ich ins Dorf gekommen bin, als sähe ich von hier aus schärfer, wie die Jahre gewesen waren, begann in jener Sommernacht etwas, das unser Leben veränderte. Unbemerkt von uns allen.

Ich nahm die Abkürzung unter den Kirschbäumen hindurch, immer wieder streiften mich die von den Früchten schweren Äste. Über dem kniehohen Gras flogen Glühwürmchen, und ihr Leuchten zog in kreisenden Bahnen unter den Bäumen dahin. Ich sprang über den Wiesenbach, ging vorbei an den weiß getünchten Höfen, über denen der Mond aufgezogen war. Ein paar Vögel flatterten auf. Im Frühjahr hatte der See die Wiesen überschwemmt und bis in den Spätsommer ein paar Tümpel zurückgelassen, in dem nun Wasserlilien wuchsen. Der Chor der Frösche begleitete mich. Er gab der Nacht etwas Ruheloses. Manchmal, wenn sie verstummten, hörte ich die Pferde grasen.

Am Ufer stand Bruno. Er hielt das Gewehr in den Händen und zielte auf irgendwas im Wasser. Als er abdrückte, war das trockene Geräusch eines Schusses zu hören. Etwas weiter draußen auf dem See spritzte es auf. Bruno reichte mir die Waffe.

„Jetzt du“, flüsterte er, außer uns war weit und breit niemand zu sehen.

Der Lauf zitterte, als ich das Gewehr anlegte.

„Beim Ausatmen, wenn beinahe alle Luft entwichen ist, ziehst du den Abzug“, sagte Bruno.

Es dauerte, bis die Waffe ruhig in meiner Hand lag, am Landungssteg löste sich ein Boot und tuckerte hinaus. Es hatte die letzten Wandergäste an Bord, die zu ihren Hotels wollten. Das Boot gehörte zu Bolltners Flotte. Seine Schiffe brachten die Ausflügler zu uns ins Dorf. Bolltner war nicht nur der Liftbetreiber im Nachbartal, er war der Besitzer der Restaurants dort auf dem Berg und unten im Tal bei der Station, er betrieb ein weiteres in der Kreisstadt und eines in Salzburg.

Bruno nahm mir das Gewehr wieder ab und legte sich wie ein Scharfschütze auf die Uferkiesel, und ich tat es ihm nach, ich wollte nicht für alle sichtbar im Mondlicht stehen. Er wartete, bis das Boot sich genähert hatte, zielte lange und schoss. Ich hörte das Aufschlagen an der Schiffswand. Pling. Er schoss ein weiteres Mal, doch das Projektil verlor sich in der Weite des Sees. Dann war ich an der Reihe. Ich zögerte. Wenn uns jemand erwischte, waren wir dran.

„Komm schon, ist nur ein kleiner Spaß“, flüsterte er. Ich zögerte immer noch, ich erinnere mich genau. Ich wusste, dass es etwas verändern würde.

Das Metall war nicht kalt, es war eher hautwarm, würde ich sagen. Die Kugel schlug weit vor dem Boot ins Wasser. Bruno stieß mich mit dem Ellbogen in die Seite, und ich feuerte noch ein paarmal ab, aber das Schiff war längst außer Reichweite.

Wir standen auf, klopften uns die Hosen ab und gingen ohne ein Wort davon. Bruno in seine Richtung, ich in meine. Ich wanderte unter den Espen und Pappeln am Ufer entlang zum Dorf, Bruno zum Haus seiner Tante. Ein paar Monate zuvor war er zu ihr gezogen, er war ein paar Jahre älter als wir, hatte in der Stadt gelebt, seine Eltern waren verstorben, hieß es, etwas, das er nie näher erläuterte, sosehr wir auch bohrten. Ich hatte es nicht eilig, und noch bevor ich zu Hause eintraf, hörte ich die Musik, wie schon am Abend zuvor. Am Tag schluckt der Wald viele Geräusche, in der Nacht entlässt er sie, verstärkt, was übers Wasser kommt, die Stimmen der Paddler und Angler, und nun wieder Mahler und Schubert. Es war eindeutig Bruno, was die Klangrichtung und die Wahl der Musik anging.

Zu Hause fand ich Mutter wieder versunken in ihrem Liegestuhl, der Musik lauschend, als würde sie für sie gespielt. Sie trank Wein und hatte die Lampions angezündet, die in den Bäumen sanft schimmerten. Ich sprach sie nicht an, hörte sie leise mitsingen. Zeilen aus der Vertonung des „Wunderhorn“-Liedes, Das himmlische Leben. Doch an diesem Abend war mir das Lied noch unbekannt.

Die Nacht war kurz, nur ein zögernder, sich ins Blau verschiebender langer Abend, der selbst nach Mitternacht noch ein Zwielicht bewahrte, bevor der Morgen aufzog, ein Leuchten, über den Bergkämmen im Osten, das mich weckte.

Ich zog mir eine Jacke über, trat nach draußen. Eine Unruhe streifte mich, grundlos und fremd, als käme sie von weit her. Ich lief am Spülsaum entlang auf einer leicht schrägen Ebene, nicht Wasser, nicht Ufer. Das erste Sonnenlicht fiel auf die Bäume und das glatt geschliffene bleiche Totholz, mitunter ganze Stämme. In den verlandeten Buchten stand ein fauliger Geruch. Mückenschwärme hoben sich träge in die Luft. Ein Rascheln im Gras, zwischen den Bäumen fast lautloses Flügelschlagen, eine Eule schwebte über das Wasser, über die Stümpfe und die grasgrünen Auen im Bruch.

Ich legte mich unterhalb von Brunos Haus auf die Kiesel, spürte die Kühle an den Fußsohlen, überließ mich dem sanften Rhythmus der Wellen. Später tauchte über dem See ein Schwarm großer Vögel auf und schwebte zum Wald hinüber. Sie flogen in einer Formation wie Kraniche. Dabei war es nicht die Jahreszeit für Kraniche. Ich schaute ihnen lange hinterher, dann stieg ich das Ufer hinauf, wollte zurück ins Dorf, machte einen Umweg durch den Wald, hörte das leise Singen des einsetzenden Regens auf den Blättern. Ich roch das Gras, auch den Duft des Regens auf der trockenen Erde.

In meinem Rücken hörte ich Schritte. Ich blieb stehen, und alles verstummte. Eine gespannte Wachsamkeit um mich herum. Auf dem Weg war niemand zu sehen, aber ich wusste, ich hatte mich nicht getäuscht, und kurz darauf waren weiter entfernt wieder Schritte und das Brechen trockener Äste zu hören.

Für mich hatten das Haus meiner Eltern und das Dorf und alle, die mir dort nahe waren, in jenem Sommer im Jahr 1993 etwas Intaktes, und der Gedanke, diesen Ort eines Tages, warum auch immer, verlassen zu müssen, schmerzte mich, vor allem, da die Freunde noch die Freunde waren und nichts unser Leben trübte. Aber das Leben enteilt uns, und genau in diesem Moment, als ich nach Hause kam und Mutter nicht vorfand, nicht im Haus und in der Werkstatt nicht, schwankte meine Zuversicht, und das trübte den Tag, wie eine böse Ahnung es tut.

2

Den ganzen Morgen schon schlägt der Wind gegen das Dach, reißt an den Hortensien, den Rhododendren, den Eiben, treibt Zweige über den Rasen. Das Gras im Garten ist von einem satten Grün. Darauf Maulwurfshügel. Von der Küche aus kann ich die Wolken ziehen sehen. Sie löschen die Existenz der Liftmasten, die am jenseitigen Ufer in die Berge aufsteigen. Ein Schwarm Stare kreuzt dicht über dem Wasser, dann wirft der Wind sie in die Höhe. Sie jagen von hier nach da, ändern die Richtung abrupt, steigen und fallen, ein rauschendes Gespinst in der Luft, ein Schwirren und Schwärmen, der Flügelschlag Hunderter Vögel. Wenn der Wind eine Pause einlegt, ein trügerischer Moment, der nie lange anhält, tönt von der Sägerei das dumpfe Aneinanderstoßen der Baumstämme herüber, die über das Förderband bis zur Säge geführt werden. Immer drei hintereinander, damit der Aufwand sich lohnt und Zwoller den Rhythmus der Arbeit nicht unterbrechen muss. Ich kann, wenn ich will, zu ihm hinübergehen, ihm bei der Arbeit zusehen. Zwoller ist Zwoller geblieben. Oft wortkarg, ernst und immer ein wenig abweisend. Spätestens seit der Jugend hielt ihn eine Art Stummheit umfangen.

Ich hatte immer daran gedacht, eines Tages zurückzukehren. Jetzt war die Zeit dazu. Das Haus hat lange leer gestanden. Die Farbe löst sich von allem, die weiße von der Fassade, der dunkle Palisanderton von den Türen und Fenstern. Ich streife mir die Jacke über, hole Spaten und Schubkarre aus dem Schuppen, trage die Maulwurfshügel ab. Eine Bö bringt die Bäume zum Schwanken. Ich lege den Spaten beiseite, halte mein Ohr an den Stamm einer Linde. Im Inneren glaube ich ein Spleißen zu hören.

Ich grabe bis zu einem der Kriechgänge und stelle eine Schale mit zerstoßenem Knoblauch auf. Maulwürfe seien geruchsempfindlich und die Gänge miteinander verbunden, der Gestank von Knoblauch vertreibe die Tiere, sagte Reiser, der ein paar Hundert Meter weiter seinen Laden betreibt, in dem man alles bekommt, was man hier zum Leben braucht. Angelzeug vor allem. Zeltstangen, Schrauben, Nägel, Bier, Obst und Gemüse und Fisch. Ein Laden wie aus der Zeit gefallen.

In meiner Kindheit war der Wind zahmer. Aber ich kann mich täuschen. Am Seiler-Hof steigt Rauch auf. Ein Brand aus Reifen und morschen Balken, aus Strohpuppen und furnierten Schranktüren, wie ich durchs Fernglas sehe. Dann reißt der Himmel auf. Das Licht fasst an die frostweißen Hochweiden, an den dunklen Granit oben in den Bergen, jenseits der Baumgrenze, wo der Schnee sich manchmal bis in den Sommer hält. Schnell schließen die Wolken sich wieder. Der Regen fällt sachte ins Gras. Ich spüre ihn kaum. Er kräuselt das Wasser, legt sich über das Land.

Dann fühle ich die ersten großen Tropfen auf der Stirn und den Händen. Ich stoße die Tür auf. Sie schrappt über die rot-weiße Terrakotta. Immer noch riecht es nach Farbe. Am Morgen habe ich die Tür des Wintergartens gestrichen. Jetzt schlägt der Regen auf das Glasdach. Ich strecke mich auf der Korbliege aus, die ich nicht fortzuwerfen wage. Mutter, denke ich und spüre, wie schon der Gedanke das Wort auf die Lippen legt. Ich fühle den leichten Schmerz im Knie. Nichts Schlimmes, nur ein Schmerz, der davon erzählt, dass die Jahre die Jahre waren. Ich liege flach auf dem Rücken und blicke an die Wand, auf die Vater Zweige und Blätter, Blüten und Reben hatte malen lassen. 1976. Das Jahr meiner Geburt. Hier saß er oft, mit Sonnenhut und heller Baumwollhose, im Frühjahr schon gebräunt, ein schlanker dunkelhaariger Mann, den eine Aura der Stille und Konzentration umfing, wenn er die Routen der Zugvögel studierte, den Vogelschlag in die Karte eintrug. Flughafen für Flughafen, entlang des Rheins, von Basel bis Köln, bis Düsseldorf und noch die Landkarte hinauf bis Osnabrück, Punkte und Linien – die Kollisionen während eines Starts oder bei einer Landung, beschädigte Triebwerke und Cockpitfenster. Der Cognac und die Zigaretten in Reichweite, auch die Krücke – ein Bartgeier aus der Wiederansiedlungskampagne in den Hohen Tauern war in den Propeller geraten, eine Notlandung mit Folgen. Ein Tier, das sie gerade ausgewildert hatten. So viele Jahre arbeitete Vater daran mit, Bartgeier in den Alpen wieder heimisch zu machen, besonders in den Ostalpen. Sie galten lange als Raubvögel, die Lämmer, Ziegen, ja selbst Kinder raubten und zu ihren Horsten in entlegene Bergschründe trugen. Nichts als dummes Gerede, das ihren schlechten Ruf zementierte und sie das Leben kostete.

Wenn es etwas gab, das Vater noch hätte fortsetzen und vielleicht abschließen wollen, dann diese Arbeit. Er hätte Verbündete gebraucht, Enthusiasten, Naturschutzverbände, Touristiker, die den Reiz der Tiere erkannten. Vater führte Gespräche, nahm an Konferenzen teil, es gab Beschlüsse und Zusagen, Papiere wurden erstellt. Der Bartgeier füllt ein ganzes Regal. Zu einer Wiederansiedlung kam es allerdings nie. Vaters Schicksal liebt das Unvollendete, eine Sehnsucht, die er in den Tod mitnahm.

Meine Hände sind rau. Vom Schleifen und Anstreichen, vom Graben und Hämmern. Zerstochen von den Dornen, die den Rasen überwuchert hatten. Ich werde einen Helfer brauchen. Ich habe Reiser gefragt. Doch er kennt niemanden, der es für ein paar Euro macht. Alles zu renovieren wird Wochen dauern.

Irgendwann stehe ich auf, strecke mich, mache Liegestütze, ein paar Dehnübungen. Ich öffne eine Dose mit Klarlack, überstreiche die Wandbemalungen, konserviere die Reben und den Bachlauf, das frische Grün, das Blau des Himmels, darin Weißwangengänse und Kiebitze in Öl. Ich bringe eine dünne Lasur auf, streiche über das weiße Bauchgefieder und die schwarz-grün oszillierenden Flügel, schütze sie mit einer Firniss. Kiebitze sind Kurzstreckenzieher, fliegen in Schwärmen bis ans Mittelmeer. Gestern habe ich das Braun des Kuckucks aufgefrischt. Ein Kuckuck hat feste Flugzeiten, oft auf den Tag genau wird er unruhig, spürt das Verlangen. Er fliegt meist nachts. Ich lese, was von Vaters Büchern, von den Aufsätzen erhalten geblieben ist. An den Abenden, manchmal in der Nacht. Nicht alle Vögel erreichen ihr Ziel. Viele sterben unterwegs.

Ich bin nicht anders als ein Zugvogel. Da schlägt ein Puls in mir, der mich zurückbrachte an diesen Ort. Ein Ort, den ich kenne, der mir nichts abverlangen wird, bis auf ein Maß an Alleinsein.

Ich spüre die Müdigkeit in den Knochen, schlafe tief und traumlos ein paar Stunden, dann wache ich auf und horche. Die Rufe der Käuze, dahinter das Schweigen, das aus den Wäldern dringt. Als Kind schon habe ich sie durchstreift.

Gestern habe ich mich aufgemacht und die nahen Berghänge erwandert, die Höfe der Nachbarn, unseren alten Schuppen, den Kirchplatz, das Geschäft, das damals Reisers Tante betrieb, eine Frau mit blonden Haaren, die mir Kekse zusteckte und kein Geld dafür nahm, weil wir alles bei ihr kauften, das Brot und den Wein, die Wurst und den Käse. Ich habe Reiser nicht nach ihr befragt. Ihren Namen habe ich vergessen, er liegt mir auf der Zunge.

Das Wirtshaus steht leer, was mit der Kirche ist, weiß ich nicht. Der Pfarrer sei erkrankt, kehre aber zurück. Eine Kur. Etwas Ernstes. Der Garten des Pfarrhauses sieht bewirtschaftet aus. Das Café im ehemaligen Bahnhofsgebäude ist es auch. Es muss nach dem Brand renoviert worden sein. Es schaut anders aus als früher. Die Kajakfahrer suchen es auf. Ein Elektromotorboot bringt die Touristen dorthin. Das Gleis ist blind, vom Rost überzogen. Die Züge stehen auf den Gleisen und warten auf das Verrinnen der Zeit. Hier fährt seit fast zwanzig Jahren kein Zug mehr. Ich schaue ihnen beim Warten zu, wenn ich meine Runde mache.

Auf den Bahnsteig hat man Bistrotische und Stühle gestellt. Die Rasenflächen sind gemäht, Hecken separieren Teile des Gartens, man ist abgeschirmt von den anderen Gästen. Oft gehe ich hinüber und esse dort zu Abend. Im Schankraum ist der Boden schwarz-weiß gefliest. Alles, das ganze Mobiliar, die Wände, die Decke, ist schwarz und weiß. Das Spiegelglas am Buffet stets blank poliert. Ich rechne mit Fred pauschal ab, am Ende jeder Woche. Liv habe ich noch nicht getroffen. Ihr gehöre das Café jetzt, sagt Fred. Ihr Vater sei vor ein paar Jahren gestorben. Sie sei auf einer Bergtour, irgendwas Extremes im Kaukasus, kehre aber bald zurück. Ich spüre ein Flattern, von ihrem Namen geht noch immer etwas aus. Ein Duft vielleicht, eine seltsame Synästhesie.

Sie scheinen alle noch hier zu sein. Niemand außer mir ist fortgegangen.

Fehlt nur noch Bruno. Er war quecksilbrig und schwer zu durchschauen, obwohl er so etwas wie mein Freund war. Ein besseres Wort habe ich nicht, wir waren alle Freunde. In der Jugend vergibt man die Bezeichnung schnell.

Ich vermisse nichts, und mir fehlt doch alles. Noch vor ein paar Wochen war mein Leben ein anderes. Ich hatte eine Liebe und eine Arbeit. Die wichtigsten Konstanten, obwohl es mir immer schwerfiel, an Konstanten zu glauben, nach allem, was passiert ist.

Es ist zu früh, etwas zu trinken. Über den See tönt das Kläffen der Schlittenhunde, ein ganzes Rudel. Eingepfercht in einen Drahtverschlag. Ich trete nach draußen, sehe den Rauch über das Wasser treiben, wenige Meter nur, dann fasert er aus. Ranz sehe ich nicht. Eigentlich heißt er Franz. Wir haben ihn zu einem anderen gemacht. Ich kann mich nicht erinnern, warum. Ranz klingt düsterer.

Ich setze mich in den Liegestuhl, den Mutter so liebte. Den ganzen Sommer über stand er am Ufer. Mutter genoss die Stille.

„Erst in der Stille können wir denken“, sagte sie eines Abends am Tisch.

„Genau, erst, wenn die Ohren Ruhe haben“, ergänzte Vater, der immer etwas ergänzen musste. „Erst, wenn das Hörzentrum in der Großhirnrinde seine Aktivität abflacht, werden tiefer liegende Areale angeregt. Das kreative und assoziative Denken setzt ein. Wer im Lärm lebt, bekommt keinen Zugang dazu. Stille wird eines Tages so kostbar und selten sein wie gutes Wasser.“

In manchen Nächten, wenn das Café geschlossen hat und ich auch von Ranz nichts höre, weiß ich, was Mutter gemeint hat.

Wohin hätte ich zurückkehren können außer hierher, zu Ranz, zu Zwoller und Liv? Vielleicht sogar zu Bruno. Man nimmt die, die man hatte, wenn niemand anderes bleibt. Niemand, den man tief genug liebt.

An den Beinen und am Rücken spüre ich ein Reißen. Das Narbengewebe, das von einem erneuten Wetterwechsel spricht. Ein Brandmal, das entlang der Oberschenkel zu den Knien absteigt. Das andere wird nach dem Duschen feuerrot, schmückt meine Schulterblätter wie ein Tattoo.

Als es klingelt, schrecke ich auf. Ich streife eine Jacke über, streiche mir übers Haar, das einen Schnitt braucht, fahre in meine Schuhe. Reiser trägt eine Jeans mit Bügelfalte. Einen Hosentyp, den es gar nicht mehr zu kaufen gibt. Die Mütze hat er tief in die Stirn gezogen. Sein Bart wuchert weit ins Gesicht. Hinter ihm steht ein Mann.

„Hab ihn zu dir rübergelotst. Kennt sich nicht aus. Im Geschäft war eh nichts los“, sagt Reiser.

Wie dunkel Reisers Stimme ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie schon immer so war.

„Ich bringe das Bett“, sagt der Mann. Er öffnet die Heckklappe seines Transporters und ruft: „Wäre schön, wenn Sie helfen könnten.“

Gemeinsam hieven wir den Lattenrost hinaus, stellen ihn an der Hauswand ab. Dann ein längliches, in Folie geschlagenes Paket mit dem Bettgestell.

Wir tragen alles ins Schlafzimmer. Ich drücke dem Mann einen Zehner in die Hand und bringe ihn hinaus.

„Ich geh dann mal“, sagt Reiser.

„Ich kann dich fahren“, sage ich.

„Ach, die paar Meter“, antwortet Reiser und stiefelt davon. Sein Gang ist unrund. Der Rücken nicht mehr gerade. Ich schaue ihm hinterher, sehe ihn entlang der Straße davongehen. Ich hätte ihm einen Kaffee anbieten sollen. Reiser ist wichtig, für jeden hier, für mich besonders. Ich muss ihn mir warmhalten.

Kurz nachdem Reiser weg ist, eile ich die Treppe hinunter und aus dem Haus, wende mich zur Straße, nehme die Birkenallee an der ehemaligen Schule vorbei, am Wirtshaus, in dessen Garten sich Bierkästen stapeln, zerschlissene Sonnenschirme, Sitzbänke, Tische, alles der Witterung ausgesetzt. Ich komme zur Käserei, laufe an den zwei Pensionen vorbei. Die Balkone sind mit Geranien geschmückt. Dann ein paar Wohnhäuser. Die Straße ist leer.

Vor Reisers Laden parkt ein einziger Wagen, ein Pick-up. Ich stoße die Tür auf, ein Klingelton scheppert durch den Raum. Es ist der gleiche wie früher. Reiser steht hinter dem Verkaufstresen, die Mütze hat er immer noch auf. Vor ihm stützt sich ein Mann mit beiden Händen ab. Das Gesicht ist zerfurcht, der Haaransatz weit zurückgewichen. Er trägt einen roten Overall und Winterstiefel. Das Futter ist gelblich, als hätte es die Farbe von Nikotin angenommen. Vor ihm liegt eine Sägekette, wie man sie für eine Motorsäge braucht. Daneben ein Päckchen Patronen.

„Macht zwanzig Euro“, sagt Reiser.

Der Mann zückt sein Portemonnaie und legt den Schein auf den Tresen.

„Quittung?“, fragt Reiser.

„Du bist mir Quittung genug, wenn die Kette scheiße ist, haue ich sie dir um die Ohren.“

Reiser schaut ihn an. In seinem Blick liegt keine Frage, keine Aufforderung. „Noch was?“, fragt er schließlich.

„Der Rest kann warten“, sagt der Mann. „Der hier will was von dir, Reiser.“ Er zeigt auf mich.

„Torxbits“, sage ich, „und einen Torxschrauber mittlerer Größe.“

„Kommst nicht klar mit dem Bett, was?“

„Kann man so sagen.“

„Neben der Tür“, antwortet Reiser.

Ich muss nicht lange suchen. Als ich zurückkehre an den Tresen, ist das Päckchen mit den Patronen verschwunden. Der Mann lässt seinen Daumen über die Glieder der Kette fahren, als würde er deren Schärfe prüfen. Seine Hände sind schorfig und verdreckt, Ruß haftet an den Fingern, und ich rieche den Rauch in der Kleidung. Er rückt ein wenig zur Seite, lässt mir den Vortritt. Ich zahle, und ihre Blicke begleiten mich hinaus.

Als die Tür ins Schloss fällt, weiß ich, dass das Ranz war. Ich habe ihn nicht wiedererkannt, und er mich vielleicht ebenfalls nicht. Der Fünftagebart, die blaue Trainingshose, der zerschlissene Pullover, die ausgelatschten Schuhe, die Mütze lassen mich anders aussehen als früher. Bilde mir ein, das Leben habe es gut mit mir gemeint, jedenfalls, was das Aussehen angeht. Mein Haar ist voll, ich bin nicht fett geworden. Erst, wenn ich nackt bin, ist die Verwüstung zu sehen.

Ich lasse mir Zeit für den Rückweg. Meine Welt ist geschrumpft, besteht aus dem Dorf und der Umgebung. Es ist Montag, aber nichts unterscheidet die Tage mehr. Mein Traum vom Verschwinden, vom Ausruhen. Das Privileg, zurückkehren zu können in ein Haus, das mich kennt.

Vor Zwollers Scheune schlägt der Hund an. Wie kann ein stiller Mann einen lauten Hund haben? Der Hund wirft sich ins Halsband. Drei, vier Meter vor dem Bürgersteig hält ihn die Leine zurück, nur sein Bellen läuft durchs Dorf und die Berghänge hinauf. Zwoller kommt heraus, zerrt das Tier zurück. Im Haar Sägeflocken. Ich winke, und er winkt zurück.

Ich setze mich an den Küchentisch, trinke ein Glas Wasser, bin etwas atemlos. Mein Blick fällt auf das Parkett. Auf die Treppe, die Türen, die Fenster. Wieder spüre ich, dass es zu viel sein könnte, die Arbeit allein zu machen.

Ich löse die Schrauben am Kopfteil des Bettes, ziehe sie ein wenig hervor und hänge die Seitenteile ein. Draußen röhrt die Säge auf. Wenn es einen Ton gibt, der der Stille alles nimmt, dann ist es das Kreischen einer Kettensäge. Durchs Fenster sehe ich, wie Espe um Espe fällt. Ranz sägt ein Stück aus dem Himmel.

In Ihrem neuen Roman kehrt der Protagonist Jakob Kilv nach vielen Jahren in das Dorf seiner Kindheit und Jugend zurück. Er findet dort vieles wieder, was ihn an damals erinnert, die Freunde von früher, seine Jugendliebe. Aber was sucht er eigentlich?

Jakob Kilv ist wund von seinem Leben. Aber über all die Jahre wirkt die Erinnerung an die Jahre im Dorf in ihm. Ein verlorenes Paradies, wie er denkt. Er sehnt sich nach dem, was er verloren hat, möchte es wiederbeleben, sein altes Leben im Dorf wieder aufnehmen und immer wieder fragt er sich, kann das gelingen?

Denn das Dorf ist natürlich nicht das Dorf geblieben, das er kannte. Und doch sucht er dort wieder eine Heimat, will dazugehören und prüfen, ob ein Damals zu einem Jetzt werden kann. Ich glaube, in allen, die heimkehren wollen, lebt eine tiefe Sehnsucht, der sie irgendwann nachgeben müssen.

Das Tal und das Dorf haben sich verändert, seit Jakob gegangen ist. Die Landschaft, die Stimmung, die Leute, die dort leben – ist diese Welt ein Spiegel ihrer Bewohner?

Ja, die Menschen spiegeln sich in der Landschaft, und die Landschaft spiegelt die Menschen. Und es gibt einen Rest an Schönheit in der Natur, der in der Gleichung nicht aufgeht, der intakt bleibt und seinen Zauber bewahrt.

Refugien für die Seele und den Körper und ich glaube, solange es diese Reservate noch gibt, sie werden weniger, bleibt die Erde ein lebenswerter Ort. Jakob hat die Gabe, diese Schönheit für sich zu sehen, aber er sieht natürlich auch, wie angreifbar sie ist.

Ein Leitmotiv in Rückkehr ist der Wunsch nach Verlässlichkeit und Zugehörigkeit. Dennoch wird dieses Grundvertrauen unentwegt auf die Probe gestellt, und das beschäftigt Jakob sehr. Ist diese Auseinandersetzung nicht etwas zutiefst Menschliches?

Zugehörigkeit zu einer Gruppe, zu einer Landschaft, zu einer Weltanschauung und nicht zuletzt zu Menschen, die einen lieben, ist entscheidend für unser Leben. Unser soziales, emotionales und auch für unser physisches Leben.

Das führt auch Jakob wieder ins Dorf – er sucht dort diese Sicherheit, die er früher gespürt hat und die er dennoch am Ende seiner Jugend verloren hat. Bei seiner Rückkehr ins Dorf setzt er alles daran, dieses Grundvertrauen wiederzufinden. Vielleicht ist das seine Form der Suche nach dem Glück.

Sie haben einen speziellen Blick für das Schöne – in der Natur, im Menschen, in den besonderen Momenten des Lebens. Und doch zeigen Sie auch immer wieder, wie fragil das alles ist. Was steckt hinter der Wehmut?

Ich habe allzu oft erlebt, dass Landschaften und Orte, sich verändern. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, von dem meine Eltern noch erzählten, wie schön es einst gewesen sei, und auch in meiner Kindheit war es noch schön, erst später wurde es ruiniert. In der Erinnerung besteht die Möglichkeit, das Dorf zu erhalten, wie es war. Im Roman ist die Wehmut wie eine Vorahnung – als Autor kann ich mehr wissen als meine Figuren, und vielleicht ist die Wehmut ein Mittel, ihnen etwas von diesem Wissen als Ahnung mitzugeben.

Wo ich jetzt lebe, gibt es viele Gärten, die immer kahler werden. Leer wird die Landschaft. Das Geräusch des Sommers ist die Säge. Das des Herbsts die Laubbläser. Im Frühling kehren die Vögel zurück und singen gegen die Traktoren an, auch darin liegt etwas Wehmütiges. Und manchmal ist es für mich so, als könnte ich das Lied der Vögel schreiben.

In Rückkehr spielt die Welt der Vögel und Ornithologie eine große Rolle. Welches Interesse haben Sie persönlich daran? Und wie kamen Sie darauf, das für den Roman aufzunehmen?

Mich haben immer Zugvögel beeindruckt. Ihr ungeheurer Instinkt, das wiederzufinden, was sie verlassen haben. Ihre Unruhe, ins Weite aufzubrechen. Ihre Zuversicht zurückzufinden über zehntausende Kilometer. Ihr Zugehörigkeitsgefühl für eine Region, einen Ort, einen Brutplatz – sie setzen alles daran zurückzukehren. Wirklich alles. Weder der Dschungel, noch die Wüste, noch das Meer lassen sie zögern, sich aufzumachen. Zugvögel im Besonderen sind eine schöne Metapher für das, was auch Jakob antreibt.

Im Roman heißt es ja „Ich bin wie ein Zugvogel“. Sie stehen für das Wiederfinden, für das Heimkehren. Das wollen wir alle, heimkehren zu einem Ort, der gut zu uns ist, an dem sich leben lässt. Auch wenn man noch nie einen solchen Ort hatte, kann man eine Art Heimkehr erleben, sollte man ihn finden.

„Besonders begeistert die Sprache. (…) Die Sätze haben Rhythmus, die Worte sind genau gewählt. Und dennoch wirkt die Sprache niemals überladen. Sie hat Leichtigkeit und Genauigkeit.“

„Dabei ist die auf zwei Zeitebenen erzählte Geschichte attraktiv. Willi Achten hat das Netz aus umweltpolitischen, psychologischen und erotischen Fäden kunstvoll geknüpft.“

„Willi Achten hat mit ›Rückkehr‹ einen modernen Heimatroman geschrieben, der bis zum Ende spannend bleibt.“

„Ein sehr lyrisches Eintauchen in die versunkenen Schmerzen des Erwachsenwerdens.“

„Ein flirrendes Spiel zwischen Dämmerlicht, Schweigen und wortlosem Verstehen.“

„Mit ›Rückkehr‹ ist Willi Achten ähnlich wie schon mit ›Die wir liebten‹ ein lesenswerter Roman gelungen. Hervorzuheben ist vor allem die lyrische Sprache, die in der Schilderung der Landschaft zum Tragen kommt, die er mit wunderbaren Sprachbildern beschreibt, womit er einem ihre Fragilität vor Augen führt. Man fühlt sich hereingenommen in die bezaubernde Welt der Alpen.“

„Es ist eine langsam erzählte Geschichte, die immer wieder von Natur- oder Landschaftsbeschreibungen ausgebremst wird, aber andererseits dadurch eine zur Bergwelt, in der der Roman spielt, stimmige Atmosphäre aufbaut.“

„Wie seinen Vorgängern merkt man auch ihm an, dass Achten seine literarische Karriere nicht nur als Lyriker begann, sondern bis heute neben seinen Romanen und Erzählungen auch immer wieder Gedichte schreibt und veröffentlicht. Das schlägt in poetisch aufgeladenen Landschaftsbildern zu Buche und verleiht den Prosaarbeiten ihren melancholisch rhythmisierten Ton.“

„Einige Absätze lesen sich, als wären sie einem Sachbuch entnommen und das tut diesem Roman sehr gut, macht ihn zu einem Lesegenuss.“

„Maximal empfehlenswert.“

„Die vielen Schichten der Bedeutungen schwingen überall in Achtens Ton mit; da merkt man ihm den Lyriker an, der Wörter wie Fährten auslegt.“

„Wie Achten die äußeren und inneren Bedrohungen zusammenmontiert, sorgt von Anfang an für Spannung.“

„Die Beschreibungen der Natur sind stark und intensiv, der Leser riecht förmlich die nass geregneten Nadelgehölze und hat die baufälligen Hütten am Rande der verschlängelten Wirtschaftswege vor Augen.“

„Achtens Figuren sind lebensnah, keine holzschnittartigen Idealisten.“

„Trotz aller Tiefgründigkeit fühlt sich die Geschichte leicht an, nach Sommer, frischer Luft und Urlaub.“

„Dabei ist die auf zwei Zeitebenen erzählte Geschichte attraktiv. Willi Achten hat das Netz aus umweltpolitischen, psychologischen und erotischen Fäden kunstvoll geknüpft. Einige der darin verstrickten Helden sind so eigensinnig und verrätselt, dass ihnen eine poetische Tiefe zuwächst.“

„Er erzählt einfühlsam, präzise und zugleich poetisch. Lesegenuss pur!“

„Er komponiert dramatische Szenen und feinsilbrige Psychogramme, ist beredt und erzählt auch viel über das Ungesagte.“

„Willi Achtens Roman ist ein melancholischer Rückblick auf etwas, das nie existierte. Die Sehnsucht nach Neuanfängen gepaart mit Verlustängsten. Eine ungesunde Kombination. Ein Text, so leise wie faszinierend, der einen reißenden Fluss als idyllischen Bergbach tarnt.“

„›Rückkehr‹ ist ein raffinierter psychologischer Roman über die unstillbare Sehnsucht nach Zugehörigkeit, die Kraft des Unausgesprochenen und den einen Moment im Leben, der alles ändert.“

„Ein raffinierter psychologischer Roman über die unstillbare Sehnsucht nach Zugehörigkeit, die Kraft des Unausgesprochenen und den einen Moment im Leben, der alles ändert.“

„Ein großartiger Roman mit fein austarierten Spannungsbögen, eindrücklich gerade in den leisen Passagen.“

„Willi Achten begleitet Jakobs Suche nach der Wahrheit mit einem melancholischen Grundton und verknüpft gelungen Jakobs lebensprägende Themen.“

„Willi Achtens poetischer neuer Roman ›Rückkehr‹ steuert unterhaltsam auf eine Katastrophe zu.“

„Willi Achten rollt die Geschichte mit großem erzählerischen Raffinement aus. Auch wenn der 1958 geborene Autor selbst aus dem niederrheinischen Mönchengladbach stammt und heute in den Niederlanden in der Aachener Grenzregion lebt, gelingt es ihm auf beeindruckende Weise, der alpinen Natur Leben einzuhauchen. Ein Leben freilich, dessen Fragilität in jeder Zeile fast körperlich zu spüren ist.“

"Meine Welt war klein. Sie bestand aus dem Dorf." "Statt also mit Plänen und Sorgen für die Zukunft beschäftigt zu sein, oder aber uns der Sehnsucht nach der Vergangenheit hinzugeben, sollten wir nie vergessen, daß die Gegenwart allein real und allein gewiß ist." So schreibt Schopenhauer und er trifft vielleicht ungewollt diese Idee des brillanten Romans von Willi Achten(1958 - ). Denn mit dem Protagonisten Jakob Kilv hintergeht Willi Achten in gewisser Weise diese Gegenwart, indem er ihn an die Stelle zurück führt, die ihm seine Jugend geschenkt hatte. Aber aus einem Grund: Zukunft. Denn Jakob weiß, was er will. Nicht allein Vergangenheit ausleuchten, er "will eine Zukunft", dazu bedarf es einer "Gegenwart, die frei ist von dem, was geschehen ist". Diese Rückkehr zieht ihn in die Erinnerung des letzten Sommers, den er dort verbrachte und wie im Reigen der Geschehnisse deutlich wird, erkennt er diesen Ort zum ersten Mal (Eliot). Denn Achtens Motto von Eichendorff, dem Buch vorangestellt, macht bereits deutlich, dass Rückkehr heißt: nicht wissen, wohin es geht. Verdienst des Denkens jedoch ist, in die Irre zu führen, so Jakob. "Jeder sieht, was er sieht." Genau die Suche ist es, die Jakob begleitet. Einmal das alte Elternhaus, seine Freunde von damals, nicht gewiss, ob sie es auch heute sind. Vor allem jedoch die Ereignisse, die aus heutiger Sicht noch einmal ein Spotlight erfahren. Insbesondere wird auch ein Licht auf die Freunde geworfen, die Beziehungen, die undurchsichtige und vorsichtige Liebe zu Liv, die auch im Nachhinein als ein Sehnen und Verlangen erscheint. Wohlwissend, "[d]ass nichts ans Ziel kommt, was sofort zum Ziel will." Auch der Blick auf die Eigenschaften der Eltern, der Vater ein Liebhaber der Vogelkunde, die Mutter eine Sängerin und vielleicht auch Träumerin, in Beziehung zu ihm, Jakob, und den Freunden, besonders Bruno. Das Dorf, sein Heimatdorf, ist in den Bergen. Die Idylle und die Natur rauschen in das Erlebnis des Lesers durch die bravouröse Sprache des Autors. So wie in "Nichts bleibt" eine Einzigartigkeit des Beschreibens wirkte, so gelingt es dem Autor auch hier. Ebenso die Dramatik einer endenden Liebe zwischen Vater und Mutter, schon in "Die wir liebten" thematisiert, erfährt auch hier neues Mitgefühl. "Wir sind Körper" heißt es an einer Stelle und schneller erfährt man, was es heißt, Asymmetrie und Fragilität in Beziehungen zu sehen. Warum? Warum geht Jakob zurück? "Mein Herz ist seltsam treu, den Dingen wie den Menschen gegenüber." Eigentlich heißt es: Es ist noch nicht vorbei. Ja, die Vergangenheit liegt noch unbearbeitet vor Jakob. In einer Ferne, die das Auge nur klein erkennt, die die Gedanken jedoch vergrößert zurückholt. "Beredter, [wenn] man nicht spricht." Aber "wahr ist, was erzählt wird." Und so ist die Geschichte von Jakob Kilv, dem Ich-Erzähler, sein Leben. Anderen mitgeteilt, und doch sich selbst. Wortgewaltig, spannend und hinreißend erzählt von Willi Achten. Eine Empfehlung. ~~

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags

Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.

Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.

Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.

Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.

Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.

Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.