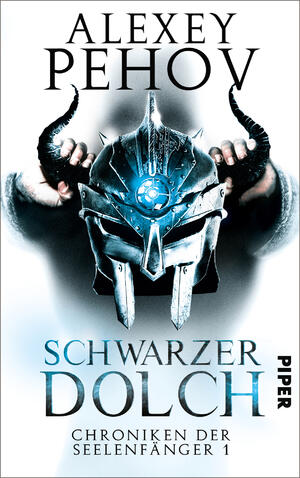

Schwarzer Dolch (Chroniken der Seelenfänger 1) - eBook-Ausgabe

Chroniken der Seelenfänger 1

„Mit pointierter Sprache und einer guten Mischung aus Humor und düsteren Passagen zieht der Autor den Leser dabei in seinen Bann und führt ihn in eine durchdachte Welt aus Arkebusen und Zauberei.“ - Mephisto

Schwarzer Dolch (Chroniken der Seelenfänger 1) — Inhalt

Ludwig van Normayenn wird geachtet und doch gefürchtet. Als Seelenfänger verfügt er über die Gabe, dunkle Seelen zu erkennen, die noch nicht bereit sind, das Reich der Sterblichen zu verlassen. Oft ist er die letzte Hoffnung der Menschen, die von den Ausgeburten des Dunkels heimgesucht werden. Auf der Jagd nach den ruhelosen Seelen zieht er von Fürstentum zu Fürstentum – doch auf seiner Reise erwarten ihn Feinde, die noch schrecklicher und gefährlicher sind, als er sich vorzustellen vermag ... Mit dem großartigen Auftakt seiner neuen Serie „Die Chroniken der Seelenfänger“ beweist Alexey Pehov einmal mehr, dass er zu den besten Fantasy-Autoren unserer Zeit gehört.

Leseprobe zu „Schwarzer Dolch (Chroniken der Seelenfänger 1)“

1 Die Hexenjähe

Über das Roggenfeld lief nicht eine einzige Krähe, was mich jedoch nicht erstaunte. Nicht bei der Vogelscheuche. Wäre ich eine Krähe mit auch nur einem Funken Verstand, dann wäre ich beim Anblick einer solchen Schreckensfigur bestimmt bis zum Fürstentum Leserberg geflogen. Und die ganze Zeit hätte ich vor Entsetzen lauthals gekrächzt.

Denn diese Vogelscheuche strahlte etwas aus.

Ob das am Ende gar keine gewöhnliche Vogelscheuche war, sondern ein belebter Gegenstand? Ein Animatus?

Hatte ich womöglich keine Vogelscheuche, sondern einen [...]

1 Die Hexenjähe

Über das Roggenfeld lief nicht eine einzige Krähe, was mich jedoch nicht erstaunte. Nicht bei der Vogelscheuche. Wäre ich eine Krähe mit auch nur einem Funken Verstand, dann wäre ich beim Anblick einer solchen Schreckensfigur bestimmt bis zum Fürstentum Leserberg geflogen. Und die ganze Zeit hätte ich vor Entsetzen lauthals gekrächzt.

Denn diese Vogelscheuche strahlte etwas aus.

Ob das am Ende gar keine gewöhnliche Vogelscheuche war, sondern ein belebter Gegenstand? Ein Animatus?

Hatte ich womöglich keine Vogelscheuche, sondern einen Vogelscheuch vor mir?

Das Ungetüm steckte in einer löchrigen Soldatenuniform aus der Zeit Fürst Georgs und war auf einen Stock gepfropft. Das Gesicht verschattete ein breitkrempiger Strohhut. Ein alter, unzählige Male geflickter Sack war mit wer weiß was für Zeug gestopft und bildete den Kopf, der allerdings wie aufgeblasen und viel zu groß für den Körper wirkte. Jemand hatte mit schwarzer Farbe einen Mund auf den Sack gemalt. Dieser griente hinterhältig über das ganze Gesicht und brachte jeden Betrachter dazu, über die geistige Verfassung des Herrn Vogelschreck nachzudenken.

„Dieses Grinsen – falls man es denn überhaupt als solches bezeichnen kann – jagt dir ja eine Gänsehaut über den Rücken“, bemerkte Apostel.

Da ich ihm nicht antwortete, sondern lediglich gereizt mit der Schulter zuckte, verkniff er sich jede weitere Bemerkung. Wenn mich etwas beschäftigte, dann die Sichel, die der Vogelschreck in der rechten Hand hielt. Sie war mit einem seltsamen bräunlichen Belag überzogen, möglicherweise Rost, möglicherweise aber auch etwas ganz anderes. Das genau herauszufinden hatte ich freilich nicht die Absicht. Schon allein deshalb nicht, weil ich mich bei dem Grinsen nicht gewundert hätte, wenn über dem ganzen Roggenfeld die Knochen irgendeiner armen Menschenseele verteilt wären. Wusste ich denn, was diesem Vogelschreck so alles in den Sinn kam, sobald des Nachts, wenn der Mond diese Gegend in sein Licht tauchte, ein einsamer Wanderer auf der Landstraße auftauchte?

Ich warf einen letzten abschätzenden Blick auf das Biest und seine Sichel. Etwas ging von dieser Strohpuppe aus. Etwas Bedrohliches, aber auch noch etwas anderes …

„Gut, wenn ich tagein, tagaus, bei Wind, Regen und Schnee an diesem gottverlassenen Ort stehen müsste, würde ich meinem Schicksal vermutlich auch grollen“, murmelte ich in Richtung des Vogelscheuchs. „Mittlerweile hängt es dir wahrscheinlich zum Hals raus, Krähen zu verjagen. Warum schließt du dich also nicht unserer kleinen Gemeinschaft an? Viel Abwechslung verspreche ich dir zwar nicht, aber besser, als sich auf einem Roggenfeld zu langweilen, dürfte es allemal werden.“

Als Apostel meine Worte hörte, brach er in schallendes Gelächter aus. Nach einer Weile beruhigte er sich und wischte sich das Blut ab, das ihm unablässig aus der aufgeschlagenen Schläfe strömte.

„Was willst du mit diesem Schreckgespenst, Ludwig?“, fragte er.

„Das wird sich noch zeigen.“

Apostel schnaubte höchst theatralisch und fingerte am blutigen Kragen seiner Soutane. Weiß war der schon lange Zeit nicht mehr. Immerhin versuchte er nicht, mir den Vorschlag wieder auszureden.

„Also?“, wandte ich mich erneut an den Vogelscheuch. „Wie lautet deine Entscheidung?“

Der Herr Vogelschreck ließ mich jedoch nicht einmal wissen, ob er mich überhaupt verstanden hatte. Regungslos stand er im Wind, der ihm einige unter dem Strohhut hervorlugende Haarsträhnen zerzauste und die Roggenähren auf dem Feld niederdrückte.

„Na, wie du meinst“, sagte ich und nahm meine Tasche an mich. „Solltest du es dir noch anders überlegen, kannst du ja nachkommen.“

Daraufhin setzte ich meinen Weg fort. Apostel folgte mir, dabei das Gebet Anima Christi vor sich hin singend, dem er eine Melodie unterlegte, die er sich aus Solia, diesem ketzerischen Land, geliehen hatte. Das war typisch! Nicht einmal im Fürstentum Vitil – in dieser Hinsicht noch schlimmer als Solia – fand man einen größeren Gotteslästerer. In früheren Jahren hätten ihn die Hunde des Herrn mit Freuden auf den Scheiterhaufen geschickt, doch die Zeiten, da ihm diese Schergen der Inquisition etwas anhaben konnten, waren mittlerweile vorbei. Apostel durfte sich schadlos über seine Glaubensbrüder in den schwarzen Soutanen lustig machen.

Als die Straße abbog, sah ich mich noch einmal um. Der Vogelscheuch stand nach wie vor an seinem angestammten Platz.

„Vielleicht gefällt es ihm ja, Krähen zu verjagen“, murmelte Apostel.

„Kann schon sein. Aber ein Versuch schadet ja nie.“

So wanderten wir an Feldern vorbei, auf denen die Ernte längst hätte eingefahren werden müssen. Überhaupt schien in dieser Gegend schon seit Langem keine einzige Menschenseele mehr gewesen zu sein. Der Eindruck musste allerdings trügen, denn wer hätte sonst den Zaun am Straßenrand erneuert?

Schließlich erreichten wir eine Kreuzung. Von hier aus würde uns ein Weg nach Vion bringen, der drittgrößten Stadt im Fürstentum Vierwalden.

Die heiße Sommerluft roch nach einem von Osten heraufziehenden Gewitter. Schwalben schossen unermüdlich hin und her, Grashüpfer zirpten wie besessen. Mich berührte das Idyll allerdings nicht, und wenn ich mein lahmes Pferd nicht einem ominösen Herrn hätte verkaufen müssen, wäre meine Umgebung mir nicht einen Blick wert gewesen.

An der Wegmarkierung blieb ich stehen und spähte aus den Augenwinkeln zu Apostels hagerer Gestalt hinüber. Gerade als ich erwog, eine Rast einzulegen, rumpelte eine Kutsche heran. Innig dankte ich meinem Schicksal.

Nachdem ich den Kutscher für die Fahrt entlohnt hatte und die Pferde wieder losgetrabt waren, stieß ich freilich insgeheim einen Stoßseufzer der Erleichterung aus, dass die Fahrt weniger als eine Stunde dauern würde. So, wie die Kutsche durch die Schlaglöcher polterte, würden meine Knochen sich andernfalls in Staub verwandeln.

Mit mir nahmen noch drei weitere Reisende dieses fragwürdige Vergnügen auf sich. Zum Glück bot die Kutsche ausreichend Platz, sodass wir es auf den Ledersitzen recht bequem hatten. Apostel war nicht eingestiegen. Entweder saß er vorn auf dem Kutschbock oder er hatte beschlossen, weiterhin zu Fuß zu gehen. Um ihn machte ich mir jedoch keine Sorgen. Letzten Endes würde er zu mir zurückkehren, das wusste ich aus Erfahrung.

Neben mir saß eine ältere Dame mit verkniffenem Gesicht, die eine schwarze Haube trug. Sie bedachte mich mit einem Blick, in dem wenig Begeisterung lag, und presste mit ihrer faltigen Schildkrötenhand ihre Tasche an sich, als fürchtete sie, ich wollte sie ausrauben. Ich lächelte sie leutselig an, vermochte sie aber nicht für mich einzunehmen. Ein Herr, der zu Fuß über eine Landstraße zog, konnte ihr Vertrauen nun einmal nicht gewinnen.

Mir gegenüber flegelte sich ein junger Mann mit einem schwarzen Samtbarett auf dem Kopf, dessen Stickerei ihn als Angehörigen der Universität von Sawran auswies, einer allseits geachteten und respektierten Einrichtung. Allem Anschein nach kehrte der Studiosus während der Ferien in sein Elternhaus zurück. Seine Augen waren flink, sodass er meinen schwarzen Dolch fast auf Anhieb erspähte. Damit wusste er unfehlbar, wen er vor sich hatte. Angewidert verzog er das Gesicht und gab mir die nächsten zwanzig Minuten, in denen er mich nicht einen Wimpernschlag lang aus den Augen ließ, zu verstehen, was er von mir hielt.

Nur focht mich das nicht im Geringsten an. So hüstelte der Herr Student denn.

„Für solche wie Euch ist in einem freien Fürstentum kein Platz!“, teilte er mir barsch mit.

„Habt Dank, dass Ihr mich darüber aufklärt“, entgegnete ich höflich, während mein Blick zu dem dritten Fahrgast wanderte.

Dieser grinste und funkelte verschmitzt mit den Augen.

„Eure Arbeit widert mich an!“, polterte der Student weiter.

Da war mir das Glück ja wirklich hold gewesen, mich mit einem solchen Fahnenträger des Fortschritts zusammenzuführen. Doch da ich ein friedliebender Mann bin, beförderte ich den Hitzkopf nicht zur Kutsche hinaus.

„Dabei könnt ihr noch froh sein, dass ich meine Arbeit nicht in Eurer Anwesenheit erledige“, ließ ich den Heißsporn wissen.

Daraufhin sah er mich mit großen Augen an.

„Ja, was glaubt Ihr denn, wie viele Reisende sich in dieser Kutsche befinden?“, fragte ich.

„Nur wir beide natürlich!“

Der Sitznachbar des Studenten amüsierte sich wirklich köstlich über diesen. Seine Schultern bebten bereits, so sehr schüttelte ihn das Lachen.

„Welch Irrtum“, entgegnete ich. „Wir sind nämlich zu viert.“

Er starrte mich an, als säße ihm ein Wahnsinniger gegenüber, der sich nur zu gern auf ihn stürzen wollte. Ich tat, als entginge mir dieser Blick, und zeigte mit dem Finger auf die Dame neben mir.

„Hier hätten wir eine Frau. Ihre Kleidung lässt darauf schließen, dass sie nicht erst ein Jahr durch die Gegend reist.“

Die Frau sah mich entrüstet an, drehte den Kopf weg und schaute zum Fenster hinaus, wobei ihre Lippen einen lautlosen Fluch formten.

„Und neben Euch sitzt ein ausgesprochen bemerkenswerter Zeitgenosse. Ein Mann der Armee, würde ich meinen, denn er trägt eine reichlich verdreckte Uniform der Artillerie des Fürstentums Leserberg sowie die Schulterstücke eines Unteroffiziers. Ihr erinnert Euch vielleicht noch an diese drei Jahre währende Auseinandersetzung, als Vierwalden kurz davor war, seine territoriale Integrität einzubüßen? Dieser Mann muss daran teilgenommen haben. Eine Kugel hat ihm den Unterkiefer weggerissen, sodass ich seinen Anblick nicht gerade appetitlich nennen würde. In dieser Sekunde pustet Euch der wackere Kerl ins Ohr, während aus seiner Wunde Blut auf Eure Schulter tropft.“

Erschaudernd beäugte der Student seine saubere Kleidung. Offenbar wollte er mich schon in meine Schranken weisen, doch sah er mir an, dass ich weder log noch ihn zum Besten hielt.

„Ihr beliebt zu scherzen?“, krächzte er dennoch, mittlerweile freilich kreidebleich.

„Mit diesen Dingen scherze ich nie, das dürft Ihr mir glauben.“

Abermals huschte sein Blick über die für ihn leeren Sitzplätze. Vergeblich versuchte er zu erkennen, was wahrzunehmen ihm nicht vergönnt war.

„Und Ihr …“, setzte der Student an. „Habt Ihr denn nicht vor, etwas zu unternehmen?“

„Nein, denn heute ist mein freier Tag. Abgesehen davon, billigt Ihr dergleichen ja nicht.“

Und noch etwas hielt mich ab: Nicht alle ruhelosen Seelen wurden dem Menschen gefährlich. O nein! Manche wollten einfach bloß leben, auch wenn ihr Leben wenig mit dem eines Menschen gemein hatte. Dass diese Geister mitunter harmlos waren, band ich dem Studiosus jedoch nicht auf die Nase. Sollte dieser Querkopf ruhig weiter in seiner Angst schmoren. Verdient hatte er es.

So schielte er denn auch ständig angespannt um sich und beleckte sich die ausgetrockneten Lippen. Jedes Mal, wenn er sich fast sicher war, dass ich ihn angelogen hatte, obsiegte die Angst vor dem, was er nicht sah. Irgendwann hämmerte er gegen die Kutsche, um den Kutscher zum Anhalten zu bringen, und stürzte mit schreckgeweiteten Augen ins Freie.

Und natürlich hielt er es nicht einmal für nötig, sich zu verabschieden.

Den Unteroffizier, den das Ganze gar zu sehr amüsierte, hielt es nun einfach nicht mehr auf seinem Platz und er folgte dem Herrn Studiosus.

„Warum habt Ihr dem armen Jungen von uns erzählt und ihn auf diese Weise erschreckt?“, wollte die Dame wissen, als sich die Kutsche wieder in Bewegung setzte.

„Weil dieser arme Junge über Dinge urteilt und Menschen verachtet, ohne allzu viel davon zu verstehen. Das sollte ihm eine Lehre sein!“

„Trotzdem war es grausam“, sagte die Dame und schüttelte den Kopf mit dem langsam ergrauenden Haar.

„Keineswegs“, widersprach ich. „Grausam wäre es gewesen, ihm zu sagen, dass ihm der Unteroffizier gefolgt ist.“

„Einer wie Ihr sollte heute nicht nach Vion fahren“, sagte die Dame dann.

„Und warum nicht?“

Darauf unterblieb jedoch jede Antwort ihrerseits. Überhaupt wechselten wir kein Wort mehr miteinander, bis die Kutsche vor dem Rathaus von Vion hielt.

Das Gewitter war uns auf den Fersen geblieben. Meiner Ansicht nach würde keine Stunde vergehen, dann würde es uns eingeholt haben und der Himmel über dieser Stadt seine Schleusen öffnen.

Bei unserer Ankunft wurde der Gemüsemarkt bereits abgebaut. Die Verkäufer packten die Waren in Körbe und beluden die Wagen. Die städtischen Gesetze verboten es Menschen, die nicht in Vion lebten, die Früchte ihrer Felder auch am Nachmittag feilzubieten. Der Glockenturm des heiligen Nikolaus, ein grau-schwarzes Trumm, rief in dieser Minute jedoch zur Non, schlug also drei Uhr. Die beiden Wächter vorm Rathaus sollten, mit Armbrüsten und Pistolen ausgestattet, eigentlich darauf achten, dass das Gesetz auch ja nicht verletzt wurde, behielten heute aber eher den Himmel als die Händler im Auge.

Ich wippte auf den Absätzen meiner Schuhe auf und ab und überlegte, was ich nun tun sollte. Sicher konnte es nicht schaden, zunächst mein Gepäck irgendwo unterzubringen. Deshalb ging ich die Schluckstraße hinunter, die mich vom Südtor, durch das ich nach Vion gekommen war, wegführte. In ihr kannte ich eine hervorragende Herberge.

Vion prunkte mit großen, hellen Häusern, die mit leuchtend roten Ziegeln gedeckt waren, sodass sie noch freundlicher anmuteten. Ich gab dieser Stadt allemal den Vorzug vor der Hauptstadt unseres Fürstentums. Gotthausen erstreckte sich an einigen Seen und erinnerte irgendwie an einen bedauernswerten Frosch, der unter ein schweres Wagenrad geraten war. Insgesamt gefiel mir das Fürstentum Vierwalden mit all seinen Wäldern und den endlosen Feldern jedoch ausnehmend gut. Es war wesentlich besser, als seine Bewohner annahmen, außerdem traf man hier auch nicht auf so viele umherschweifende Seelen wie in anderen Gegenden.

Auf dem Weg zur Herberge begegnete mir nur eine einzige, ein blasser Junge von etwa zehn Jahren, der mit ausgebreiteten Armen den Dachfirst einer Bäckerei entlangbalancierte. Als er mich entdeckte, winkte er mir zu. Ohne zu wissen, warum, lächelte ich zu ihm hoch.

Seinen Gepflogenheiten gemäß tauchte auch Apostel wieder auf.

„In dieser Stadt herrscht Angst“, teilte er mir mit, während er die Menschen um uns herum im Auge behielt und sich das Blut von der Wange wischte.

„Das ist mir auch schon aufgefallen.“

In der Luft hing der unterschwellige Geruch von Furcht, der beißend war wie Pferdeschweiß und gefährlich wie ein tollwütiger Wolf. Nach und nach benebelte er das Denken aller Menschen von Vion.

Die Herberge gehörte einer Frau. Für mich gab es ein Zimmer unterm Dach, sodass ich aus dreieckigen Fenstern eine fabelhafte Sicht auf die Straße hatte. In den Nachbarhäusern hingen Spitzengardinen vor den Scheiben und standen zahlreiche Blumentöpfe auf den Fensterbrettern. So kräftig, wie die Blumen leuchteten, so fröhlich, wie ihr Anblick war, nahm sich die Angst, welche die Stadt in ihren Würgegriff genommen hatte, erst recht wie ein Gast aus einer anderen Welt aus.

Ich stellte die Tasche auf den Tisch, öffnete sie und betrachtete gedankenversunken den Inhalt.

„Was meinst du, was geht hier vor?“, fragte Apostel, der es sich auf einem Stuhl gemütlich gemacht hatte.

Ich betrachtete sein gelbes, von Falten durchzogenes Gesicht. Seit neun Jahren zogen wir nun schon gemeinsam durch die Gegend. Begegnet waren wir uns in Malm, der Hauptstadt Leserbergs. Damals hatten Soldaten Seiner Majestät Alexander-Augusts in einigen Dörfern gewütet. Irgendein Dreckskerl hatte Apostel die Schläfe mit dem Griff seines Säbels zertrümmert.

„Das werden wir bald wissen“, antwortete ich ihm nun auf seine Frage. „Ich will mich ein wenig umhören. Begleitest du mich?“

„Nein, danke.“

Sollte mir auch recht sein. Mitunter fiel er mir nämlich gewaltig auf die Nerven.

Der Himmel bezog sich immer stärker. Der Wind fiel über die aparten Wetterfahnen her und zwang sie, sich wie irr um sich selbst zu drehen. Inzwischen donnerte es beinahe minütlich. In den Straßen begegnete mir kaum noch eine Menschenseele, der Geruch von Furcht nahm mehr und mehr zu. Würde ich einfach irgendjemanden fragen, was hier eigentlich im Schwange war, würde ich nur die halbe Wahrheit erfahren und jede Menge Märchen und Gerüchte zu hören bekommen.

Deshalb beschloss ich, jemanden aufzusuchen, der es wissen musste. Diesen Jemand würde ich im Rathaus finden. Da heute der letzte Freitag des Monats war, tagte der Stadtrat, und der dürfte mir auf alle meine Fragen antworten können.

Gerade als ich den Rathausplatz überquerte, setzte der Regen ein. Schwere Tropfen fielen laut klatschend auf das Pflaster und überzogen meine Stiefel mit feinen Spritzern. Noch waren es nur erste Vorboten des heraufziehenden Gewitters, sodass ich mein Ziel fast trocken erreichte. Dann jedoch brach das Unwetter wie eine zweite Sintflut über Vion herein.

Die beiden Wächter vor dem Rathaus, die ich bereits vorhin bemerkt hatte, nahmen mein Kommen äußerst misstrauisch zur Kenntnis.

„Wohin willst du?“, fragte mich der grauhaarige Mann mit dem aufwendig gezwirbelten Schnurrbart.

Ich lüpfte wortlos meine Jacke, um ihm den Dolch zu präsentieren, der an meinem Gürtel hing.

„Gib mir den mal!“, verlangte er.

Ich zog die Klinge aus der Scheide und hielt sie ihm hin. Eingehend betrachtete er die gierige schwarze Schneide, in deren Stahl ein ganzes Meer dunkel tobte. Nachdem er auch noch den Griff, dessen Knauf aus echtem Sternsaphir bestand, untersucht hatte, reichte er mir die Waffe zurück.

„Ihr kommt höchst gelegen“, sagte er nun respektvoll. „Folgt mir, ich bringe Euch hinauf!“

Er stieß mit der Schulter gegen die Tür, die er mir dann aufhielt. Anschließend führte er mich durch die leeren, halbdunklen Gänge in den ersten Stock hoch.

„Wartet hier, ich melde Euch!“

Während ich der Rückkehr des Mannes harrte, beobachtete ich, wie wahre Flüsse über das Fensterglas rannen. Die gegenüberliegende Seite des Platzes hatte sich in einen verwaschenen grauen Fleck verwandelt. Auch gut. Die Hitze der vergangenen Woche hatte mich völlig ausgelaugt. Nun hoffte ich inständig, es würde etwas abkühlen. Mein Hemd hatte mir lange genug am Körper geklebt.

Schließlich wurde die Tür geöffnet, und der Wächter bedeutete mir einzutreten. Er selbst blieb draußen.

In dem großen Raum mit den breiten Fenstern stand ein langer Tisch. An ihm saßen fünf Herren. Zwei waren von Adel, das verrieten mir die Kleidung und die finsteren Mienen. Ihnen gegenüber saß ein kahlköpfiger Alter mit kräftigen Pranken, dessen bestickte Weste ihn als Kanonikus oder Mitglied des hiesigen Kirchenkapitels auswies. Der Vierte im Bunde, ein fettleibiger Mann mit dem Emblem der Händlergilde auf der prachtvollen Schärpe, dürfte allerdings kaum in Vierwalden geboren worden sein. Eher schien er aus Sigisien oder Iliatha zu stammen. Und am Kopfende des Tisches thronte ein breitschultriger Herr mit einem dichten rostbraunen Bart und der schweren Kette des Bürgermeisters um den Hals.

Er packte den Stier bei den Hörnern:

„Ihr gestattet, dass auch wir uns noch einmal Euren Dolch ansehen, Herr …?“

„Ludwig“, stellte ich mich vor und zog die Waffe, um sie ihm über den Tisch hinweg zuzuschieben. „Ludwig van Normayenn.“

Der Bürgermeister nahm den Dolch an sich und musterte ihn ausgiebig von allen Seiten. Dann fragte er die übrige Gesellschaft mit einem Blick, ob noch jemand die Klinge inspizieren wolle, um sich davon zu überzeugen, dass ich tatsächlich derjenige war, für den ich mich ausgab. Alle vier deuteten ein Kopfschütteln an. Daraufhin schob mir der Bürgermeister den Dolch über den Tisch zurück. Die Waffe glitt darüber, als wäre die Holzplatte eine Eisbahn. Ich steckte den Dolch wieder in die Scheide.

„Setzt Euch!“, forderte mich der Bürgermeister auf. „Wollt Ihr einen Wein?“

„Gern.“

Der Bürgermeister stand persönlich auf, um eine Kanne samt einem sauberen Becher zu besorgen und mir Rotwein einzuschenken.

„Ihr seid aus Albaland?“, fragte er dann.

„Völlig richtig.“

„Das Land hoch im Nordwesten ist recht weit von unserem Fürstentum entfernt. Was hat Euch zu uns geführt?“

„Mein siebter Sinn.“

„Dann hatten wir ja Glück, dass Gott Eure Schritte in unser Fürstentum gelenkt hat“, erwiderte er. „Gestattet, dass ich mich vorstelle! Ich bin Otto Meyer, der Bürgermeister von Vion. Diese Herren sind Mitglieder des Magistrats, die Edlen Wolfgang Schreyberg und Hein Hoffmann. Ferner hätten wir hier den Kanonikus Karl Werner und den Vertreter der Händlergilde Helmut Podolski. Ich will ohne Umschweife zur Sache kommen: Auf dem alten Friedhof, der neben der Kapelle der heiligen Margarita liegt, wurde heute ein Totentanz aufgeführt.“

Er sah mich erwartungsvoll an.

„Dergleichen geschieht immer wieder“, entgegnete ich jedoch bloß. „Hat jemand Schaden genommen?“

„Nein. Aber die Angst hat sofort um sich gegriffen. Die Stadt ist in Panik. Viele Menschen fürchten sich mittlerweile, einen Fuß vor die Tür zu setzen.“

Das erklärte, warum mir kaum jemand begegnet war.

„Etwas hat die Toten aus ihren Gräbern geholt, Herr van Normayenn. Wir Stadtherren wünschen nun, dass in Vion wieder Ruhe und Ordnung einkehren.“

Draußen donnerte es. Heftig, fast wie Kanonenschüsse auf einem Schlachtfeld. Ich nippte am Wein, wenn auch nur der Höflichkeit halber, und betrachtete der Reihe nach die angespannten Gesichter der Männer vor mir.

„Was sagen denn die Hunde des Herrn dazu, dass es auf dem Friedhof, also auf geweihter Erde, zu einem Totentanz kam? Immerhin sind ja eigentlich sie für wild gewordene Tote zuständig, nicht ich.“

„Unser Inquisitor weilt gegenwärtig nicht in Vion. Und Ihr seid immerhin ein Seelenfänger.“

„Nur lässt sich meine Aufgabe nicht unbedingt mit der Tätigkeit der Inquisition vergleichen“, stellte ich klar. „Aber ich werde mir den Friedhof ansehen und versuchen, Euch zu helfen.“

„Hervorragend. Die Stadt wird es Euch zu danken wissen.“

„Daran habe ich nicht den geringsten Zweifel.“

So weit käme es noch, dass sie mit mir feilschen würden, wenn Skelette ihren Reigen aufführten.

„Ist in der letzten Zeit in der Stadt noch etwas anderes vorgefallen?“

„Etwas, das außergewöhnlicher als der Totentanz gewesen wäre?“, fragte Otto Mayer amüsiert. „Ich denke doch nicht.“

„Die Ratten verlassen die Stadt“, mischte sich da der Kaufmann Podolski ein. „In meinen Lagern habe ich schon seit zwei Wochen keines dieser grauen Mistviecher mehr gesehen, während man sich bis dahin kaum vor ihnen retten konnte. Und der Konkurrenz ergeht es genau so.“

„Das werde ich im Hinterkopf behalten.“

„Nicht nur die Ratten haben die Stadt verlassen, verehrter Podolski“, bemerkte da Hein Hoffmann, ein schmallippiger Zeitgenosse in teurer Kleidung, der sich auch als Veteran nicht von seinem Degen trennte und den die Rubinschnalle am Gehänge als einstiges Mitglied der Kompanie von Leserberg auswies. „Nicht nur sie … Man trifft auch keine ruhelosen Seelen oder Animati mehr. Euch dürfte das ebenfalls aufgefallen sein, Herr van Normayenn.“

„Ihr seid ein Schattenseher?“, fragte ich, wobei ich meine Verwunderung zu verbergen suchte. „Eine seltene Gabe.“

„Über die ich auch nicht verfüge“, gab Hoffmann zu. „Aber meine Gattin schon, wenn auch in geringem Maße. Ihr Können lässt sich nicht mit dem eines Seelenfängers vergleichen, es reicht jedoch aus, um zuweilen jene Schatten auszumachen, die unter uns leben. Deshalb konnte sie mir sagen, dass die Seelen und die zum Leben erweckten Gegenstände die Stadt verlassen.“

Ich merkte mir vor, mit einer Seele darüber zu reden. Genauer mit Apostel. Er spürte sicher, was hinter all dem steckte. Jedes einzelne dieser Vorkommnisse war zwar bedeutungslos, zusammen genommen schrien sie jedoch förmlich danach, sich eingehender mit ihnen zu beschäftigen.

Etwas braute sich hier zusammen. Etwas Schreckliches. Andernfalls würde mich nicht dieser leichte Schmerz in der Brust plagen, ein untrügliches Zeichen für nahende Gefahren. Wahrscheinlich wäre es nicht das Dümmste, sofort meine Siebensachen zu packen und weiterzuziehen. Allerdings wäre das nicht gerade ein feiner Zug von mir. Apostel würde mir einen solchen Schritt ewig vorhalten, denn bei all seiner Grobheit war er im Grunde ein herzensguter Kerl. Mein Gewissen auf zwei Beinen sozusagen, das ich nur schwer zum Schweigen brachte.

„Verlangt Ihr einen Vorschuss?“, wollte der Bürgermeister wissen.

„Nein, denn ich kann den Preis nicht nennen, bevor ich nicht weiß, womit ich es eigentlich zu tun habe. Wenn ich Geld brauche, lasse ich es Euch wissen.“

„Können wir sonst irgendwie helfen?“

„Auch davon werde ich Euch gegebenenfalls in Kenntnis setzen“, sagte ich und stand auf. „Habt Dank für den Wein. Doch jetzt empfehle ich mich.“

Als die Männer den Gruß erwiderten, las ich in drei Augenpaaren Hoffnung. Der Kaufmann dagegen bedachte mich mit einem Blick voller Zweifel, während der Kanonikus eine durch und durch finstere Miene aufsetzte. Er hätte es wohl vorgezogen, wenn die Hunde des Herrn sich der Angelegenheit angenommen hätten.

Wenn ich ehrlich sein soll, erging es mir nicht anders.

Es regnete unaufhörlich. Das Wasser spülte sämtlichen Schmutz vom Pflaster und schäumte in den Kanälen am Straßenrand. Nach wie vor begegnete mir keine Menschenseele und selbst der Regen hatte den Gestank der Furcht nicht fortschwemmen können. Dieser unangenehme Geruch hatte sich lediglich in dunkle Winkel zurückgezogen, um das Unwetter abzuwarten. Als ich die Herberge erreichte, hätte man aus mir einige Meere auswringen können und selbst dann wäre noch genug Wasser übrig geblieben, um ein paar Seen zu füllen.

Eine kleine Glocke über der Tür machte die Wirtin auf mich aufmerksam.

„Ich hätte gern heißes Wasser, heißen Wein, trockene Handtücher und etwas zu essen“, sagte ich ihr. „Bringt bitte alles auf mein Zimmer.“

Jetzt sah sie auch den Sternsaphir am Griff meines Dolchs. Die Augen wollten ihr schier übergehen.

„Es kommt alles sofort“, versicherte sie untertänig. „Nur einen Moment, Herr Ludwig.“

So war das immer. Ein Teil fürchtete Menschen wie mich, weil wir über die Gabe verfügten, ruhelose Seelen zu entdecken und zu vernichten. Ein Teil hasste uns sogar. All das spielte jedoch keine Rolle mehr, sobald eine übergeschnappte Seele anfing, Menschen oder anderen Geschöpfen Schaden zuzufügen. Dann galt ich mit einem Mal als Gast, der willkommener nicht sein konnte. Zur ihrer aller Ehrenrettung sei jedoch zugegeben, dass vernünftige Menschen uns Seelenfängern voller Gleichmut begegnen. Im Unterschied zu den Hunden des Herrn bereiteten wir ihnen nämlich kaum Probleme.

Auf meinem Weg hinauf in mein Zimmer hinterließ ich riesige Pfützen. Apostel lag auf dem Bett und lauschte dem Regen, der aufs Fensterbrett trommelte. Zu meiner Überraschung hielt sich aber noch jemand im Raum auf: Am Tisch saß der Vogelscheuch. Er sah mich wortlos an und nickte. Vielleicht wollte er das Gespräch nicht eröffnen, vielleicht konnte er aber auch gar nicht sprechen. Bei Animati wusste man letzten Endes nie so recht, woran man war.

Kurz darauf brachten mir die Wirtin und ihre Tochter Handtücher und Wasser. Selbstverständlich bemerkten die beiden Frauen meine zwei Mitbewohner nicht. Der Vogelscheuch hingegen bekundete sofort heftiges Interesse für das Fräulein Tochter und verschlang die junge Dame förmlich mit Blicken.

„Schlag dir das lieber gleich aus dem Kopf“, sagte ich zu ihm, sobald die beiden Frauen das Zimmer wieder verlassen hatten.

Der Scheuch ließ langsam die Schultern sinken. Damit räumte er mir das Recht ein, ihm Befehle dieser Art zu erteilen. Dann schnappte er sich die Sichel und begann sie vom Rost zu säubern. Sehr schön. Gewisse grundlegende Fragen hätten wir also geklärt …

Während ich mich wusch und mir ein trockenes Obergewand überstreifte, wurde das Essen gebracht.

„Nieren“, sagte Apostel versonnen. „Mit Bohnen und Tomaten.“

Ich knöpfte den Gürtel mit der schweren Schließe auf und warf ihn samt Dolch auf das Bett. Danach berichtete ich meiner hauseigenen Seele erst einmal von dem Gespräch im Rathaus.

„Ja, was glaubst du denn, warum wir ruhelose Seelen heißen?!“, sagte Apostel und lachte über seinen eigenen Witz. „Aber mal ganz ehrlich, die Seelen können die Stadt aus den unterschiedlichsten Gründen verlassen haben.“

„Klar“, brummte ich bloß, während ich mich mit Messer und Gabel bewaffnete. „Zum Beispiel weil sie nach Disculta pilgern und dort vor den heiligen Reliquien um Vergebung ihrer Sünden bitten. Wirklich, Apostel, spar dir diesen Unsinn! In Vion ist etwas geschehen. Danach hielten die Seelen es für geraten, die Stadt so schnell wie möglich zu verlassen. Hier findest du nicht mehr eine einzige von ihnen.“

„Das stimmt nicht ganz. Hast du den Jungen schon vergessen, der auf dem Dach balanciert ist?“

„Du schlägst mir jetzt aber nicht vor, bei diesem Wetter zu ihm hochzuklettern?“

„Gott bewahre, mein Sohn, wenn du dir den Hals brichst, sterbe ich ganz gewiss an Langeweile.“

Was Scheuch von alldem hielt, wusste ich nicht. Er schärfte seine Sichel.

„Mit pointierter Sprache und einer guten Mischung aus Humor und düsteren Passagen zieht der Autor den Leser dabei in seinen Bann und führt ihn in eine durchdachte Welt aus Arkebusen und Zauberei.“

„Die sechs lose verbundenen Episoden glänzen mit abwechslungsreichen Schauplätzen, fantasievoll erschaffenen Kreaturen und spannenden Begebenheiten, abgerundet durch eine Prise Humor“

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags

Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.

Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.

Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.

Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.

Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.

Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.