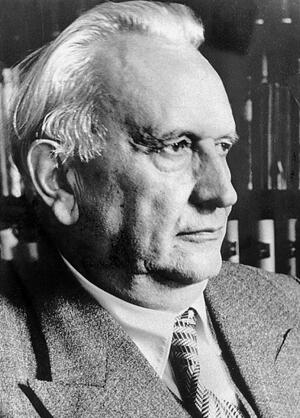

Was ist Philosophie? — Inhalt

Dieses Lesebuch stellt einen der bedeutendsten Philosophen dieses Jahrhunderts vor und gibt eine Einführung in das Wesen von Philosophie, verstanden nicht als akademische Disziplin, sondern als neugieriges Denken auf der Suche nach Erkenntnis und Wahrheit.

Leseprobe zu „Was ist Philosophie?“

Anstelle eines Vorworts

Karl Jaspers. Ein Selbstporträt

Sie fragen mich nach meinem Leben. Ich erzähle. Geboren bin ich in der Stadt Oldenburg. Mein Vater stammt aus dem Jeverland, meine Mutter aus Butjadingen, beide nahe der Nordseeküste.

In meiner Kindheit waren wir alle Jahre auf den friesischen Inseln. Ich bin mit dem Meer aufgewachsen. Zuerst sah ich es in Norderney. An einem Abend ging mein Vater, mit dem kleinen Jungen an der Hand, den weiten Strand hinunter. Es war tiefe Ebbe, der Weg über den frischen reinen Sand war sehr lang bis an das Wasser. [...]

Anstelle eines Vorworts

Karl Jaspers. Ein Selbstporträt

Sie fragen mich nach meinem Leben. Ich erzähle. Geboren bin ich in der Stadt Oldenburg. Mein Vater stammt aus dem Jeverland, meine Mutter aus Butjadingen, beide nahe der Nordseeküste.

In meiner Kindheit waren wir alle Jahre auf den friesischen Inseln. Ich bin mit dem Meer aufgewachsen. Zuerst sah ich es in Norderney. An einem Abend ging mein Vater, mit dem kleinen Jungen an der Hand, den weiten Strand hinunter. Es war tiefe Ebbe, der Weg über den frischen reinen Sand war sehr lang bis an das Wasser. Da lagen die Quallen, die Seesterne, Zeichen des Geheimnisses der Meerestiefe. Ich war wie verzaubert, habe nicht darüber nachgedacht. Die Unendlichkeit habe ich damals unreflektiert erfahren. Seitdem ist mir das Meer wie der selbstverständliche Hintergrund des Lebens überhaupt. Das Meer ist die anschauliche Gegenwart des Unendlichen. Unendlich die Wellen. Immer ist alles in Bewegung, nirgends das Feste und das Ganze in der doch fühlbaren unendlichen Ordnung. Das Meer zu sehen, wurde für mich das Herrlichste, das es in der Natur gibt. Das Wohnen, das Geborgensein ist uns unentbehrlich und wohltuend. Aber es genügt uns nicht. Es gibt dieses andere. Das Meer ist seine leibhaftige Gegenwart. Es befreit im Hinausgehen über die Geborgenheit, bringt dorthin, wo zwar alle Festigkeit aufhört, wir aber nicht ins Bodenlose versinken. Wir vertrauen uns dem unendlichen Geheimnis an, dem Unabsehbaren, Chaos und Ordnung.

Ich weiß nicht, wieviel Zeit meines Lebens ich im Anschauen des Meeres verbracht habe, ohne mich zu langweilen. Keine Welle ist der anderen gleich. Bewegung, Licht und Farben wandeln sich ständig. Herrlich, sich in den reinen Elementen zu bewegen, in Sturm und Regen an der Brandung entlangzuwandern, ohne Landschaft, ohne Menschen.

Im Umgang mit dem Meer liegt von vornherein die Stimmung des Philosophierens. So war es mir unbewußt von Kindheit an. Das Meer ist Gleichnis von Freiheit und Transzendenz. Es ist wie eine leibhaftige Offenbarung aus dem Grund der Dinge. Das Philosophieren wird ergriffen von der Forderung, es aushalten zu können, daß nirgends der feste Boden ist, aber gerade dadurch der Grund der Dinge spricht. Das Meer stellt diese Forderung. Dort ist keinerlei Fesselung. Das ist das unheimlich Einzige des Meeres.

Dann aber lebe ich nicht nur mit dem Meer, sondern dem Wasser überhaupt. Wo kein See, kein Bach, kein Wasser ist, fühle ich mich nicht wohl. Ein Park wird erst durch Springbrunnen schön und durch die Lebendigkeit der Wasserbewegung von Brunnenschale zu Brunnenschale. Daß die Philosophie bei Thales mit dem Wasser anfängt, scheint mir das natürlich Selbstverständliche.

Der Unendlichkeit des Meeres kommt am nächsten etwa die Landschaft meiner Heimat, die Marschen. Sie sind vollkommen eben. Wenn irgendwo ein oder ein paar Meter Erhöhung ist, meistens von Menschen zum Schutz gegen Wasserfluten angelegt, so ist das schon ein Berg. Nichts als Himmel, Horizont und ein Ort, wo ich stehe. Der Himmel offen nach allen Seiten. Diese Weite ist schon Landschaft, ist schon nicht mehr das Meer, aber ihm noch nahe, mir aus der Kindheit her so vertraut, daß mir nächst dem Meere nichts lieber ist als die flache Landschaft mit völlig freiem Horizont.

Dann kamen später die Erfahrungen des Mittelgebirges. Ich habe den Harz schon mit sechs Jahren kennengelernt: liebenswürdig, ein wenig fremd, mit den mich nicht tiefer ergreifenden Geheimnissen der Wälder, Quellen, mit den unzähligen Vorstellungen von Zwergen und Waldgeistern.

Später, mit 19 Jahren, sah ich dann die hohen Berge, die Alpen. Wie ich zum erstenmal im Engadin war und die Großartigkeit dieser edlen Nietzsche- Landschaft erlebte, hatte ich trotz aller Ergriffenheit zugleich ein Gefühl: Diese Berge, sie lassen den freien Blick nicht zu, sie nehmen mir den Horizont.

Ich war geborgen bei meinen Eltern. Mein Vater, unbewußt für uns, unbeabsichtigt von ihm, war uns ein Vorbild. Ohne Kirche, ohne Bezugnahme auf eine objektive Autorität, galt als das Böseste die Unwahrhaftigkeit. Und als fast ebenso schlimm: blinder Gehorsam. Beides darf es nicht geben! Daher war unser Vater unendlich geduldig gegenüber meinem Widerstand. Wenn ich widersprach, kam nicht der Befehl, sondern die Begründung, warum das vernünftig sei.

Mein Vater lebte ein persönliches Leben, unabhängig von der Gesellschaft. Liberal und konservativ folgte er ihren Ordnungen. Er erfüllte die ihm im Leben gestellten Aufgaben mit großer Sorgfalt, ob als Soldat und Reserveoffizier, ob als Beamter (Amtshauptmann) oder als Bankdirektor. Aber er tat es in sehr verschiedener Gesinnung. Gegen das Militärische sträubte sich sein ganzes Wesen. Als er vom Oberst des Regiments bei einem „Liebesmahl“ erfuhr, daß er zum Hauptmann eingegeben sei (eine ungewöhnliche Ehre damals), antwortete er: „Daraus wird nichts.“ Auf das Drängen des Oberst („ich befehle Ihnen, mir den Grund zu sagen“) erwiderte er: „Ich werde keinen Augenblick länger dienen, als ich nach dem Gesetz muß. “ Obgleich er als Amtshauptmann einen damals hochangesehenen Verwaltungsposten, für seinen Bereich fast herrscherlicher Art, innehatte, ergriff er sofort die Gelegenheit, Bankdirektor zu werden. Freunde und Verwandte wunderten sich, daß er seine Stellung für einen so gering geachteten Beruf aufgab. Seine Antwort: „Ich ertrage keine Vorgesetzten.“ Als er Bankdirektor war, wurde er zufrieden. Aber auch jetzt wurde sein Leben nicht gefesselt durch die Erfüllung der Aufgabe. Sein eigentliches Leben verlief außerhalb. Er hatte, wie es damals war, viel freie Zeit. Dieses Leben war unter anderem das Leben als Jäger, das heißt, das Leben mit der Natur. Stets hatte er Jagden gepachtet, einmal auch die ganze Insel Spiekeroog. Dann aquarellierte er. Die ersten Morgenstunden sahen wir ihn an der Staffelei. Dort kopierte er Bilder, vor allem von Hillebrand, einem bedeutenden Aquarellisten, und holländische Ölbilder, die ein befreundeter Architekt ihm borgte. In der Natur zeichnete und malte er unmittelbar vor den Dingen.

Meine Mutter, im Gegensatz zu meinem ruhigen Vater ungemein temperamentvoll, war von einer anscheinend unverwüstlichen Kraft. Immer sah sie vertrauensvoll in die Zukunft. Ich, der ich doch meistens krank war, war für sie im Grunde gar nicht krank. Sie liebte grenzenlos, und ihrer Liebe erschien das Erwünschte selbstverständlich auf bestem Wege.

Bei diesen Eltern aufzuwachsen, schuf Geborgenheit und Sicherheit, die nie wieder ganz verloren werden können. Es war nicht nur der materielle Schutz. Die Liebe der Eltern gab die Gewißheit im Grunde des Lebens, die nicht aufhörte, als dann seit 1933 die schrecklichen Ereignisse in unser Dasein einbrachen.

Es kam der Augenblick, in dem ich merkte und mein Vater es mir sagte, wo die Grenzen seiner Macht waren, wo er mir nicht mehr helfen konnte. Das war ein großer Einschnitt, tiefgreifend für mich dadurch, daß mein Vater wahrhaftig war und ich sah: Ein Mensch kann nicht alles. Ich erzähle: Die Sache begann in der Schule. Ich habe einige vortreffliche Lehrer gehabt: Amann, Richter, an die ich mit großer Dankbarkeit denke. Aber ich hatte einen Schuldirektor, der mich nicht leiden konnte. Eines Tages kam ich in Konflikt mit einem Turnlehrer. Ich hatte ein ärztliches Attest, sollte gewisse Übungen nicht machen und sollte die Jacke nicht ausziehen. Der Turnlehrer erklärte, das sei Unsinn, und verlangte Gehorsam. Ich war ungehorsam und tat nicht, was er von mir verlangte. Am nächsten Tag begann die Katastrophe: Ich hatte die Disziplin verletzt. Der Direktor trieb es so weit, daß er sagte: „Entweder gehen Sie“ – ich war in der Sekunda – „zu Herrn N. N. und entschuldigen sich, oder Sie werden von der Schule entlassen!“

Das bedeutete, daß ich von den Eltern fort in eine andere Stadt (Jever oder Vechta) gehen müßte, um dort das Gymnasium zu besuchen. Das war ein für mich undenkbarer Gedanke. Bei meinen Eltern wollte ich bleiben. Wie war das zu erreichen? Der Direktor war unerbittlich. Mein Vater sagte mir: „Du mußt es selbst entscheiden. Ich kann dir nur versprechen, ich werde bis zum Ministerium gehen, falls der Direktor dich entlassen will, um es durchzusetzen, daß du bleibst. Aber ich vermute, daß das Ministerium niemals rückgängig machen wird, was ein Direktor anordnet. Du mußt also selbst entscheiden, was du riskieren willst.“

In dieser Lage rief mich mein trefflicher Klassenlehrer, den ich schon nannte, Richter, und sagte zu mir: „Hören Sie, Jaspers, ich muß einmal mit Ihnen reden. Natürlich haben Sie recht und der Direktor nicht. Aber denken Sie mal, wenn Sie mit Ihrem Recht jetzt durchkämen, das wäre eine Erschütterung der Disziplin der ganzen Schule. Wollen Sie, um mit Ihrem Recht durchzukommen, die Disziplin in der Schule in Gefahr bringen? Vielleicht können Sie darüber nachdenken, ob es sich nicht lohnt nachzugeben, weil es für Sie doch nicht so wichtig ist wie die Autorität für die Schule. Aber ich rate Ihnen nicht, ich wollte es Ihnen nur zu bedenken geben.“ Das war für mich eine große Erleichterung insofern, als ich nun ja auch noch etwas Vernünftiges tat, wenn ich nachgab. Aber das Nachgeben war mir entsetzlich. Ich mußte einen Trick finden und fand ihn auf folgende Weise: Ich sagte zum Direktor: „Ich werde zu dem Herrn gehen und mich auf Ihren Befehl entschuldigen. “ – „ Machen Sie, was Sie wollen. Es kommt nur darauf an, daß Sie sich entschuldigen. “ In der Schule war damals größte Spannung. Dem Turnlehrer war nicht wohl in seiner Verfassung, er hatte Angst. Meine Überlegung führte zu dem Plan: Ich werde ihm Folgendes sagen: „Auf Befehl des Herrn Direktor komme ich zu Ihnen und melde Ihnen, daß ich mich entschuldige! “ Ich erscheine bei dem Turnlehrer. Er empfängt mich mit größter Höflichkeit, und ich sage: „Herr N. N., auf Befehl des Herrn Direktor komme ich zu Ihnen … “ „ Ich danke Ihnen sehr, bitte nehmen Sie Platz, ich freue mich, daß Sie …“ – „Danke“, sage ich, mache eine Verbeugung und gehe weg. Ich komme zum Direktor, erzähle es ihm, und er sagt: „Es ist mir ganz egal, Sie haben sich entschuldigt, das ist erledigt!“

In den zwei Primanerjahren gab es ein neues Problem, die Schülerverbindungen. Es waren drei. Sie hießen ›Obscura‹, ›Prima‹ und ›Saxonia‹. Es waren in der Tat Verbindungen in sozialer Abstufung: Die vornehmste war die ›Obscura‹, darin waren die Söhne der Finanz und der hohen Beamten; zweiten Ranges war die ›Prima‹ mit den Söhnen der mehr geistigen Leute, wie Lehrer, Pfarrer, und dritten die ›Saxonia‹ mit Bauern- und Handwerkerkindern. Das sagte niemand. Es war aber faktisch so, und jeder fühlte es: ›Obscura‹ war das Nobelste. Mein Entschluß war: „Ich trete keiner Verbindung bei, ich will nicht dazugehören.“ Daß ich das sagte, war für den Direktor eine Beleidigung, denn er hatte die Verbindungen nicht nur erlaubt, er wünschte sie. Nun war ich allein. Auf dem Schulplatz standen in den Unterrichtspausen die Verbindungen an verschiedenen Orten. Ich, nirgends hingehörend, mußte für mich einen anderen Platz suchen. Zu mir gesellten sich nur zwei Mitschüler, aus Gründen, die ich jetzt nicht erklären möchte, das würde zu weit führen. Der Effekt war, daß wir nun auf dem Schulplatz in getrennten Gruppen standen: die drei Verbindungen je für sich und wir, die vierte Gruppe, an einem anderen Platz. Eines Tages sagte der Direktor: „Das geht nicht so!“ Er verordnete, alle Schüler sollten auf dem gleichen Platz stehen, und zwar auf dem der ›Obscura‹. Ich erklärte: „Ausgangspunkt sind soziale Rangordnungen, an denen ich keinen Teil habe. Ich bin neutral und parteilos, darum ist der jetzt gewählte Ort, an dem alle zusammenstehen müssen, nicht mein Ort. Sie müssen an meinen Platz kommen, nicht ich an den ihren.“ Meine Genossen gingen alle hinüber zur ›Obscura‹, ich stand allein auf dem Schulplatz, und an einem anderen Ort standen die drei Verbindungen. Sie bauten mir eine Brücke und sagten mir, da ich doch allein und überstimmt sei, bäten sie mich, daß ich, um nicht etwas Unmögliches aufrechtzuerhalten, nun auch zu ihnen herüberkäme, welcher freundlichen Aufforderung ich dann auch gern nachkam.

Aber der Direktor war außer sich und haßte mich. Ich habe kaum einen anderen Menschen so verachtet wie ihn, obgleich ich ihm für die Art seines Unterrichts noch immer dankbar bin, denn er war ein kenntnisreicher und didaktisch begabter Mann. Ich habe viel bei ihm gelernt.

Es handelte sich um den großen Unterschied von militärischer Disziplin und Schuldisziplin. Von meinem Vater unterrichtet, versuchte ich dem Direktor klarzumachen, daß er militärische Disziplin verlange und daß wir uns das nicht gefallen lassen. Worauf er nur zornig erklärte: „Das ist der Geist Ihrer Familie, der Geist der Opposition; wir müssen ein wachsames Auge auf Sie haben, und ich werde alle Lehrer veranlassen, daß sie das mit mir haben werden! “

Ich habe nun allerdings den Direktor von meiner Seite aus bis aufs Blut gepeinigt. Als er zum Schluß nach dem Abitur – ich hatte ein gutes Examen gemacht – mir die große Ehre zudachte, bei der Abschiedsfeier, an der der Großherzog teilnahm, die Rede in lateinischer Sprache zu halten, erklärte ich: „ Nein, Herr Direktor, die halte ich nicht! “ und er: „ Nanu, was heißt das, warum nicht?“ Worauf ich: „Das wäre eine Täuschung des Publikums. Wir haben nicht so viel Latein gelernt, daß wir eine Rede halten können!“

Es war also ein gegenseitiger Kampf. Er erreichte seinen Gipfel bei meinem Abschiedsbesuch. Es war damals üblich, nach dem Abitur beim Direktor und bei den Lehrern Abschiedsbesuche zu machen. Als ich bei meinem Direktor erschien, sagte er mir: „Aus Ihnen kann ja nichts werden, Sie sind organisch krank!“ Das war richtig. Ich war aber nicht weiter betroffen, denn ich hatte so viel Mut durch mein inneres Leben, daß ich, wie auch dies Leben sein würde, mit Hoffnung in meine Zukunft blickte, trotz Krankheit.

Während dieser Zeit haben mich auch meine Schulkameraden im Stich gelassen. Sie hielten es mit dem Direktor. Immer wenn Differenzen waren, war ich der Störenfried, der eigensinnige Mensch, der außerhalb stand. In dieser Situation, es waren die letzten zwei Schuljahre, hat mir dann mein Vater geholfen, indem er mir sagte: „Nun bleibt nichts anderes übrig, nun mußt du sehen, wie du dir allein hilfst.“ Er machte mich zum Mitpächter – mit zwei Juristen und ihm – einer großen Jagd südlich Oldenburgs, etwa 5 Kilometer im Quadrat. Dort hatte ich das Recht, jedes Stück Boden zu betreten, jeden Garten, konnte also mit der Landschaft leben, innig mit ihr vertraut werden, mit den Bauern sprechen, so daß mir dieses Leben außerhalb der Schule eine große Hilfe war.

Damals gab es am Rande des kultivierten Landes noch das Moor. Es reichte für den Blick, wie ein Meer, immer weiter, scheinbar ins Unendliche. Dann gab es dort die Hunte-Landschaft, ein mannigfaltiges Flußgebiet, dann Buchenwälder, Tannenwälder. Aber die Jagd? Ich war schon krank, ohne es zu wissen. Das Gewehr sicher festzuhalten beim Zielen, das ging über meine Kräfte, es wackelte immer. Eines Tages fand ich mich in einem Wald allein und weinte und fühlte: Ich kann nicht. Aber ich wußte nicht eigentlich wie und warum. Das Bewußtsein, körperlich den Anforderungen des Lebens nicht gewachsen zu sein, stieg in mir auf.

Als ich 18 Jahre alt war – bis dahin hatte der Hausarzt meine Krankheit nie ernst genommen, sondern hielt die vielen Fieberanfälle für Influenza (so nannte man damals die Grippe) –, stellte Dr. Fraenkel (später Entdecker der Strophantintherapie und Professor in Heidelberg) in Badenweiler, den ich als Freund unserer Familie besuchte, fest, daß ich Bronchiektasen hätte. Er setzte mir auseinander: „Sie sind nicht tuberkulös, Sie sind nicht ansteckend. Sie brauchen deswegen keine Sorge zu haben. Aber Sie haben Bronchiektasen, die sind unheilbar. Mit denen müssen Sie leben, mit denen können Sie auch leben, wenn Sie es richtig einrichten. Und Sie werden ein ausgezeichnetes Leben vor sich haben, wenn Sie wollen. Es kommt nur auf eines an: Sie müssen dafür sorgen, daß Ihre Bronchien stets leer sind von Sekret. Daher müssen Sie ständig expektorieren. Dann hören die Fieberanfälle auf. Ihre Krankheit schreitet an sich nicht fort.“ Das alles hat sich bestätigt, wie er es gesagt hat. Mein Arzt und Freund, bis zu seinem Tode im Jahre 1938, nahm sich meiner an wie ein Arzt, der auf seinen Patienten stolz ist. Er half mir nicht bloß körperlich, sondern wollte nun auch, aus mir müsse etwas werden! Ich erzähle zwei Beispiele: Am Ende meiner Studentenjahre stellte er eine Beziehung zwischen dem Oberarzt der Psychiatrischen Klinik in Heidelberg, Wilmanns, und mir her. Er veranlaßte, daß ein damals zum erstenmal von Recklinghausen konstruierter Blutdruckapparat, der noch nicht im Handel war, von mir benutzt würde, um Untersuchungen über den Blutdruck bei Geisteskranken zu machen. So setzte er mich in die Klinik, damit ich sozusagen an der Forschung teilnähme. Ich war hingerissen. – Im Jahr 1922 bekam ich einen Ruf nach Greifswald; ihn anzunehmen war für mich unmöglich; das Klima dort verhinderte es. Ich hatte Fraenkel abends informiert. Am nächsten Morgen, schon um 8 Uhr, meine Frau und ich lagen noch im Bett, kam Fraenkel: „Hören Sie mal, Jaspers, es ist doch klar: Das Klima in Greifswald ist für Sie ausgezeichnet!“ In der Fakultätssitzung wurde die Sache besprochen: Jaspers geht doch nicht nach Greifswald, das ist für seine Krankheit unmöglich. Er bleibt hier, da brauchen wir nichts zu tun. Fraenkel aber ging mit dem Dekan, Bartholomae, einem vortrefflichen Mann, so gemütlich, wie es damals war, Arm in Arm auf der Straße. Beiläufig hat er dann auch von mir gesprochen: Ich könne gut nach Greifswald gehen, das Klima schade mir nicht. Worauf Bartholomae in der Fakultätssitzung erklärte: „Ich habe von seinem Arzt gehört, Jaspers kann nach Greifswald gehen.“ Darauf entschloß sich die Fakultät, für mich einen Ruf zum persönlichen Ordinarius in Heidelberg zu beantragen. So hat Fraenkel als Arzt in mein Leben eingegriffen.

Mein Verhältnis zur Universität hat einen ursprünglichen Charakter. Als ich mit 18 Jahren ihre Hallen betrat, schienen sie mir gleichsam heilige Räume. Nichts war für mich großartiger als sie. Ich hatte das Glück, hervorragende Professoren zu sehen und zu hören, und gleichzeitig das Glück, noch völlig unreflektiert, ganz gewiß zu meinen: Die Universität, das ist eine große abendländische, übernationale Sache wie die Kirchen. Da gehöre ich einer Gemeinschaft an, die mich nicht an den Staat bindet, einer Gemeinschaft, die nichts will als bedingungslos und uneingeschränkt Wahrheit.

Im Herbst 1901 ging ich nach Heidelberg, dann 1902 nach München, von dort nach Berlin, schließlich nach Göttingen. In Göttingen blieb ich jahrelang. Göttingen, das ist die Luft, in der man nüchtern einfach tätig ist und lernen will, während in München etwa meine Teilnahme an der Schwabinger Welt weit stärker war als die an der Universität. Aber nur ein Sommersemester lang.

Als ich fünf Semester in Göttingen studiert hatte (ich war inzwischen Mediziner geworden, anfänglich war ich Jurist) und überlegte, was werden sollte, da erinnerte ich mich an Heidelberg. Ich meinte nun die deutschen Universitäten zu kennen. Die einzige, die einen Adel hat, ist Heidelberg, das hatte mir das erste Semester gezeigt. Dort kamen alle Völker zusammen. Da war eine europäische Luft. Da gab es Persönlichkeiten, die wie Max Weber zwar nicht lehrten, aber wirksam anwesend waren, Professoren, deren geistige Dimension über die bloße Wissenschaft weit hinausging. Dort waren die seltsamsten Leute aus aller Welt (es war die Zeit vor 1914): die Russen, Revolutionäre, die dort eine Gemeinschaft bildeten, eine Bibliothek hatten, eine große Rolle wegen ihres überlegenen Geistes spielten. Man fühlte sich in Deutschland und doch weit über Deutschland hinaus, als ob man über dem Boden lebte, gleichsam in der Luft schwebte. Das hat mit der Bevölkerung kaum einen Zusammenhang. Es ist etwas in der Landschaft– das Hölderlinsche Heidelberg-Gedicht spricht es aus. Es war in Heidelberg, als ob es sich um die Menschheit handle. Quer durch die Fakultäten hindurch trafen sich die Professoren, nicht zu bloßer Geselligkeit, sondern zu geistigem Leben. Trotz aller Spezialisierung waren sie auf ein Ganzes gerichtet, mit ausgeweiteten Interessen, mit Beteiligung einer, wenn auch kleinen Anzahl von Frauen, zunächst der Gattinnen von Professoren. Heute gibt es dies Heidelberg, das vor 1914 blühte, nicht mehr.

In Göttingen also dachte ich: Die überragende Universität ist Heidelberg; ich gehe nach Heidelberg zurück (1906). Dort blieb ich, erst als Student, dann als Professor bis 1948, als ich einem Ruf nach Basel folgte.

Das Bewußtsein des Wesens der Universität bildete sich aus, das mich schon als Student und dann als Professor so ganz durchdrang, als ob dies eine Welt sei, zwar vom Staat eingerichtet und vom Staat gewollt, aber etwas Staatsunabhängiges, in dem man bescheiden, aber wahrhaft frei leben kann. Es läßt sich in der Welt materiell viel mehr erreichen. An der Universität aber ist man so frei wie nirgends sonst. Niemand erteilt einem Weisungen. Die Verantwortung liegt allein im Professor selbst. Es ist eine Freiheit und Weite ohnegleichen – ein Märchen in unserer Zeit. Diese Idee war bei mir ernst gemeint. Bei sehr vielen Kollegen war sie wohl nicht ernstlich vorhanden. Die überwältigende Mehrheit dachte primär national. Ich will zwei Beispiele erzählen:

Im Jahr 1919 war ich nach dieser sogenannten Revolution (Max Weber nannte sie damals „ blutigen Karneval “, sie war, wie alle unsere Revolutionen bisher, keine echte) Vertreter der Nichtordinarien im Senat. Da kam aus Berlin, ich glaube vom Rektor Meinecke unterzeichnet, die Aufforderung, gegen die Bedingungen des Friedens von Versailles, die vor den Verhandlungen öffentlich bekannt geworden waren, zu protestieren. Ich erklärte in der Senatssitzung als Privatdozent, mir scheine, wir hätten hier gar keine Stellung zu nehmen, denn wir seien eine überstaatliche Korporation, die sich um staatliche Dinge nicht zu kümmern habe. Ich fügte hinzu: Die Sache sei außerordentlich ernst. Wenn diese Bedingungen kommen sollten, dann stehe es jedem von uns als Staatsbürger, nicht als Professor, frei, sich zu überlegen, was er tun wolle. Max Weber schlägt Ablehnung der Bedingungen vor, ruft zum passiven Widerstand auf und zum Guerillakrieg, das Leben einzusetzen für die Nation. Ich persönlich bin dazu nicht bereit, weil ich physisch dazu nicht imstande bin; ob ich’s im anderen Fall wäre, wage ich nicht zu behaupten. Aber jeder, der jetzt hier protestieren will, was schriftlich sehr billig sei, würde im Ernst seinen rechten Weg finden durch Handlung. Als Universität einen Protest zu unterschreiben, halte ich für einen Mißbrauch der Universität und zudem für unwirksam. Ich wurde überstimmt.

Ein zweites Beispiel ist der „Fall Gumbel“ im Jahre 1924. Gumbel, Privatdozent für Statistik, hatte in einer öffentlichen Versammlung vor etwa tausend Kriegsteilnehmern gesagt: „Diese armen Menschen, die im Krieg, ich will nicht sagen, auf dem Felde der Unehre gefallen sind, aber auf schreckliche Weise ums Leben kamen!“ Dieser Satz erregte große Empörung, nicht bei jenen Kriegsteilnehmern, sondern bei der Professorenschaft in Heidelberg. Die Professoren waren „national“. Einer schlug sich während der Fakultätssitzung an die Brust: „Ich bin nicht in den Krieg gegangen, um mir so etwas sagen zu lassen.“ Die Fakultät setzte eine Kommission zur Einleitung eines Disziplinarverfahrens ein. Ihr gehörten ein Jurist, ein Historiker und ich an. Wir verhörten viele Kriegsteilnehmer. Alle erklärten, daß sie sich durch Gumbels Worte nicht beleidigt fühlten. Offenbar war Professorenmeinung nicht Volksmeinung. Meine Kollegen, zwei vortreffliche Männer, waren mit mir einig. Wir kamen zu dem Ergebnis – hier die Details zu erörtern, würde zu weit führen –, daß kein Anlaß bestünde, Herrn Gumbel die Venia legendi zu entziehen. Gumbel habe keine Verfehlung gegen den Geist der Universität vollzogen, und er habe das Recht zu seiner Meinung. Dieses Gutachten, von uns gemeinsam verfaßt, wurde an die Fakultät weitergegeben. Die Kollegen an der Universität und in der Fakultät waren in der überwältigenden Mehrheit empört über diesen Beschluß. Und meine, ich muß wiederholen, von mir sehr verehrten und sachlichen Kollegen, die beiden Kommissionsmitglieder, fügten sich dieser Stimmung. Wie es leider so oft ist: Man will doch sein wie die anderen, man will doch in der Korporation gemeinschaftlich bleiben. Das Gewicht dessen, was die Kollegen in der Mehrzahl sagen, wird so groß, daß es zum Anstand gehört, sich dem zu fügen. So taten es auch meine beiden Kollegen. Sie telefonierten mich am nächsten Tage an und fragten, ob ich damit einverstanden sei, daß sie ihre Unterschrift von diesem Gutachten zurückzögen. Worauf ich: „ Selbstverständlich! Aber mein Gutachten bleibt, das heißt, unser gemeinsames Gutachten ist jetzt mein Gutachten, und Sie machen ein zweites.“ So geschah es. In der Fakultätssitzung wurde stundenlang geredet, mit dem Ergebnis, daß die gesamte Fakultät gegen mich stimmte und ich als einziger für mein Gutachten. Das war mir sehr bedrückend. Aber ich verhielt mich nach einem anderen Prinzip. Wahrheit geht bedingungslos allem anderen vor, wenigstens an der Universität, auch den vermeintlichen oder wirklichen Interessen, welcher Art auch immer.

Ich hatte schon als Schüler gelernt, alleinstehen zu können. Ich bin nicht mutig, ich bin kein Held, ich habe niemals mein Leben riskiert, ich würde mich sehr hüten, es zu riskieren. Es müßte ein Äußerstes auf dem Spiel stehen, wenn ich es vielleicht täte. Aber etwas anderes habe ich von früh an verwirklicht: Prestige und Ansehen imponieren mir nicht. Ich nehme keine Rücksicht auf das, was man von mir denken mag. Was mir als das Rechte einleuchtet, sage ich und handle danach, sofern ich eine Aufgabe für mich darin sehe.

Im Fall Gumbel haben mir viele Menschen später gesagt, ich hätte ja recht gehabt. Aber da war es zu spät, und solche Meinung war dann nichts mehr wert.

Diese Geschichte habe ich als zweites Beispiel dafür erzählt, daß ich die Universitätsidee über alles andere stellte, denn es handelte sich im Falle Gumbel um die Freiheit der Meinung und des Wortes. Wenn wir dazu kommen, daß wir einen Professor wegen seiner Meinung oder der Form seiner Äußerung disziplinarisch verfolgen können, dann sind wir alle verloren. Dann kommt etwa am nächsten Tag die Anklage wegen Gotteslästerung, weil irgendeine Kirche sich beleidigt fühlt, oder eine Anklage anderswoher. Die Freiheit der Universität, sagte ich damals, sei bedingungslos. Nur wenn sich ein Professor gegen das Strafgesetz vergehe und gerichtlich verurteilt sei, dann müsse er auch disziplinarisch entfernt werden. Wenn aber das Strafgesetzbuch nicht berührt ist, dann ist der Professor frei in seiner Meinung.

Was mir die Universitätsidee bedeutete, das war nicht der Eigensinn einer Meinung, nicht etwa ein Machtwille, durchzusetzen, daß Gumbel bleibe. Was Gumbel passierte, das war sein Schicksal. Als daher der Dekan, nachdem ich überstimmt war, mich fragte, ob ich bei der Regierung in Karlsruhe ein Separatvotum gegen die Fakultät machen wolle, antwortete ich: „Nein, denn ich weiß, daß der dortige Minister Remmele, SPD, aus parteipolitischen Gründen für Gumbel ist, aus Gründen, die unserem Freiheitsgedanken geradezu ins Gesicht schlagen; denn die SPD hat sich in jedem Fall uns gegenüber als Partei erwiesen und nicht als Verwalterin der geistigen Freiheit an der Universität. Darum will ich mich nicht durch einen Akt einer solchen Regierung mit ihr gemein machen. Ich verzichte auf mein Separatvotum.“

Manchmal dachte ich: Ich sitze hier nun als Vertreter der Universität unter meinen Kollegen, die sie ebenfalls vertreten. Bei solchen Differenzen war die Frage: Was ist die Universitätsidee? Wer verletzt sie, die anderen oder ich? Nach meiner Vorstellung verrieten die anderen unsere Freiheit. Ich war wie ein Fremdkörper in der konventionellen akademischen Korporation, entweder als Vertreter der Sache selbst, der übernationalen und überstaatlichen Idee gegen die Verabsolutierung eines Standes als einer Gesellschaft, die ich als solche wohl respektierte, aber nicht als das Unbedingte an ihre Stelle setzte, oder als Störenfried durch Eigensinn.

Meine Laufbahn an der Universität ist so abnorm, daß man sagen muß, ein freundlicher Engel war zu meinen Gunsten im Spiel. Oder umgekehrt: Ein betrügender Engel hat die späteren Kollegen nicht sehen lassen, was sie geschehen ließen und taten, als sie mich zu dem ihren machten. Ich schildere die merkwürdige Laufbahn vom Mediziner, Psychiater zum Philosophen, den Übergang von der Medizinischen zur Philosophischen Fakultät.

1913 herrschte in der Philosophischen Fakultät in Heidelberg die Meinung, die Psychologie müsse vertreten sein, sie gehöre zur Zeit, man könne sie nicht länger entbehren. Aber damals galt in Heidelberg die sogenannte südwestdeutsche Philosophie von Windelband und Rickert. Sie meinten, Philosophie und Psychologie hätten nichts miteinander zu tun. Man könne also einen Psychologen nicht auf einen philosophischen Lehrstuhl berufen. Einen Lehrstuhl für Psychologie hatte man nicht. Wie kann man es anstellen, die Psychologie zu lehren? Wie man überlegte, da stellte sich heraus: Es gibt hier einen Psychiater, der eine ›Allgemeine Psychopathologie‹ geschrieben hat. Er hat durch sie Ansehen. Das ist echte, realistische, empirische Psychologie. Er scheint Neigung zu haben, sich als Psychologe an der Philosophischen Fakultät zu habilitieren. Als ich erschien, waren alle (Max Weber war der Vermittler) höchst zufrieden, aus ihrer Notlage heraus zu sein und mit einem einfachen Privatdozenten ihr Bedürfnis nach Vertretung der Psychologie zu befriedigen. So wurde ich 1913 in Heidelberg in der Philosophischen Fakultät für Psychologie habilitiert. In der Habilitationsurkunde stand „Philosophie“ statt „Psychologie“. Sie wurde sofort zurückgegeben und korrigiert.

1916 wurde Rickert als Philosoph und als Nachfolger von Windelband berufen. Er war wohlwollend und freundschaftlich zu mir, sagte aber gleich: „Was soll aus Ihnen werden? Sie sind für Psychologie habilitiert, haben mit Philosophie nichts zu tun, haben die Medizinische Fakultät verlassen und haben in unserer Fakultät gar keine Aussicht! “ – „ Ach “, sagte ich, „ Herr Geheimrat, ich werde Professor für Philosophie!“ Da lachte er, sehr in dem Gefühl: Was für ein netter junger Mann, wenn er auch Unsinn redet.

Nun, die Sache entwickelte sich so, daß ich Psychologie dozierte, anfänglich die rein empirisch-physiologische mit vielen Karten, Kurven und Tabellen, die mich übrigens sehr interessierten. Dann griff ich weiter aus bis zur Psychologie der Weltanschauungen. Das war schon eine als Psychologie fragliche Sache. 1921 wurde Driesch, der ein Extraordinariat für Philosophie in Heidelberg innehatte, nach Köln berufen. Ich ging mit meinem 1919 erschienenen Buch ›Psychologie der Weltanschauungen‹ zu dem Kollegen von Rikkert, Geheimrat Heinrich Maier, damals ein bekannter Philosoph, der die Trennung von Psychologie und Philosophie nicht anerkannte: „Herr Geheimrat, hier bringe ich Ihnen mein Buch und bitte Sie zu prüfen, ob es nicht möglich ist, meine Habilitation auf Philosophie zu erweitern.“ – „Ach, Herr Kollege, das ist gar nicht nötig, Sie werden doch der Nachfolger von Driesch! “ So hatte ich meinen Zweck erreicht, und Rickert, zwar unwillig, gab nach. Ich wurde also etatmäßiger Extraordinarius für Philosophie. Das war 1921. 1922 bekam ich zwei Rufe, zuerst nach Greifswald und dann nach Kiel. Worauf in Heidelberg die Überlegungen angingen, was man mit mir machen solle, denn Rickert war gegen mich: Jaspers ist nicht Philosoph! Er hat sich zwischen alle Stühle gesetzt, nun soll er gar Ordinarius für Philosophie werden? Die Unterhaltungen, die damals stattfanden, erzähle ich hier nicht. Das Ergebnis war: Ich wurde persönlicher Ordinarius für Philosophie in Heidelberg, und die ganze Theorie der südwestdeutschen Schulphilosophie war erledigt.

Das war schon merkwürdig: Ein Mann, der Dr. med. ist, wird Ordinarius in der Philosophischen Fakultät! Zunächst erzähle ich, wie das mit dem Dr. med. war. Der Dekan, Karl Neumann, ein damals bekannter Kunsthistoriker, sagte, als ich mich meldete, freundschaftlich zu mir: „Dr. med.? bei uns habilitieren? das wird sehr schwierig sein! “ Ich zog die Habilitationsbestimmungen aus der Tasche und sagte: „Herr Dekan, hier wird verlangt, daß man einen Doktor hat, aber nicht den Dr. phil.!“ – „Das ist seltsam.“ Er rief den Pedell, unseren alten Herrn Schwarz, der die Kontinuität der amtlichen Sachkunde besaß: „Herr Schwarz, wie ist das?“ – „Den Fall haben wir noch nicht erlebt“, war die Antwort. Und zu mir: „Ich muß es prüfen, ob Sie recht haben, Sie bekommen Bescheid.“ Nach einigen Tagen beschließt die Fakultät, ich könne mich auf Grund der Habilitationsbestimmungen habilitieren.

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags

Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.

Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.

Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.

Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.

Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.

Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.