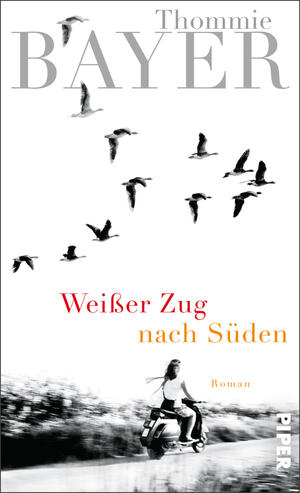

Weißer Zug nach Süden Weißer Zug nach Süden - eBook-Ausgabe

Roman

„Ein äußerlich schmales Büchlein, das aber inhaltlich eine Fülle von Poesie entfaltet.“ - Aachener Zeitung Stadt

Weißer Zug nach Süden — Inhalt

Die junge Italienerin Chiara schlüpft in das Leben ihrer Freundin Leonie und begegnet dabei einem Mann, der ihre Gedanken zu lesen scheint - „Weißer Zug nach Süden“ erzählt von dem geborgten Leben einer Frau und ist zugleich ein raffinierter Roman über die Unergründlichkeit menschlicher Inspiration.

Leseprobe zu „Weißer Zug nach Süden“

1

Chiara steht am Fenster. In der Ebene fährt ein weißer Zug nach Süden, weiter hinten ragen die Berge bläulich aus dem Dunst, und der Westwind trägt ein flaches Dröhnen von der Autobahn herüber.

Jeden Dienstag steht sie hier, schon den ganzen Juni hindurch, und erlaubt ihrem Blick das Fliegen. Über Dörfer, Städte, Felder, Strommasten, Silos und Kirchtürme, sie atmet die Weite ein und bedauert nur, dass es mit dieser Aussicht und diesen Dienstagen in zwei Wochen vorbei sein wird, wenn Leonie aus New York heimkehrt und sich ihrer Kundschaft wieder selbst [...]

1

Chiara steht am Fenster. In der Ebene fährt ein weißer Zug nach Süden, weiter hinten ragen die Berge bläulich aus dem Dunst, und der Westwind trägt ein flaches Dröhnen von der Autobahn herüber.

Jeden Dienstag steht sie hier, schon den ganzen Juni hindurch, und erlaubt ihrem Blick das Fliegen. Über Dörfer, Städte, Felder, Strommasten, Silos und Kirchtürme, sie atmet die Weite ein und bedauert nur, dass es mit dieser Aussicht und diesen Dienstagen in zwei Wochen vorbei sein wird, wenn Leonie aus New York heimkehrt und sich ihrer Kundschaft wieder selbst annehmen kann.

Zehn Wohnungen putzt sie, wäscht und bügelt, und für zwei alte Leute kauft sie ein, so kommt sie im Schnitt auf sechs Stunden am Tag und fünf Tage in der Woche, was kein Vermögen einbringt, aber ausreicht, um sich frei zu fühlen in dem provisorischen Leben, das für Leonie als einziges erträglich scheint. Sie behauptet, sofort Fieber zu bekommen, wenn alles nicht am nächsten Tag ganz anders werden kann.

Chiara ist eingesprungen, solange Leonie weg ist, das Angebot, oder besser die Bitte, kam im richtigen Moment: Chiara musste weg von dort, wo sie lebte, und hier wird niemand nach ihr suchen.

Der weiße Zug ist jetzt verschwunden, das flache Dröhnen ebenso, denn Chiara hat das bodentiefe Fenster geschlossen, ihren Blick von der Landschaft ab- und den Dingen auf dem Schreibtisch zugewandt, die sie jetzt der Reihe nach zur Seite aufs Regal umsiedelt, bis die Tischplatte leer ist und mit einem feuchten Tuch gewischt werden kann.

Dann stellt und legt und lehnt sie alles wieder genauso hin, wie es war, bis das wohlkomponierte Chaos aus Papieren, Figürchen, Utensilien und Notizzetteln denselben Anblick bietet wie zuvor. Am Anfang, vor vier Wochen, hat Chiara in der Küche und hier im Arbeitszimmer Handyfotos gemacht, aber schon bei der Kontrolle gemerkt, dass sie die nicht brauchte – alles fand seinen Ort wieder, als gäbe es nur diesen: Briefwaage, Lesebrille, Stiftdose, Aschenbecher, Stempelkissen, Telefon, Uhr, Zinnsoldaten, Spielzeugauto, Murmeln und Tintin wurden wie von Magneten angezogen an ihre jeweils einzigen richtigen Plätze.

In den anderen Wohnungen gibt sich Chiara nicht solche Mühe, dort landet alles, was sie in die Hand nimmt, einfach irgendwie etwa wieder dort, wo es war – es ist egal, den Bewohnern und Chiara, das sieht sie an der Art, wie die Sachen stehen. Nicht wie hier einander zugewandt, orchestriert in einer leisen und lustigen Harmonie, sondern jedes einzelne Ding mürrisch und nüchtern, nur seinem Gebrauch oder dekorativen Zweck verpflichtet. Es ist wie der Unterschied zwischen einem Versandhauskatalog und einem Märchenbuch. Oder zwischen Mondrian und Kandinsky.

Irgendwas ist in dieser Wohnung, das Chiara sich fühlen lässt, als richte sie sich innerlich auf, als atme sie tiefer ein und erfrische sie der Sauerstoff, strahle aus von innen bis unter die Haut, belebe Muskeln und Sehnen, lasse sie wach werden, als habe sie bisher gedöst.

Das ist natürlich alles Einbildung. Die Wohnung gefällt ihr, mehr ist da nicht, kein Geist, keine Seele, nur Dinge, die meisten schön auf ihre Art, die anderen geliebt, wie sie glaubt, zumindest geachtet für das, was sie tun, so wie die Gewürze auf dem Wandregal oder die Gästepantoffeln im Schrank.

Den Wohnungsbesitzer kennt sie nicht. Er legt jedes Mal vierzig Euro auf die Kommode im Flur unter den Sockel einer kleinen Büste. Er scheint Schriftsteller zu sein, zumindest schreibt er irgendwas, denn jeden Dienstag liegt ein neuer Stapel Papier ausgedruckt auf dem Schreibtisch, darauf Titel und Datum – es sind immer um die zehn, zwölf Seiten, gezählt hat Chiara sie hin und wieder, aber gelesen nicht.

Den Namen auf dem Klingelschild hat sie gegoogelt, aber nur Zahnärzte, Handwerker, Vereinsfunktionäre und einen Professor gefunden, auch bei den Internetbuchhändlern existiert er nicht, also schreibt er unter Pseudonym oder wird nicht veröffentlicht. Oder er lebt unter Pseudonym. Vorden. Ohne Vornamen.

Chiara mag diesen Mann, obwohl sie ihn nicht kennt. Sie hat nicht einmal eine Vorstellung von seinem Aussehen, nur, dass er schlank sein muss, weil die Sachen in seinem Kleiderschrank alle in Größe fünfzig sind. Auf den Fotos an den Wänden seines Arbeitszimmers taucht kein Mann so häufig auf, dass sie sich sicher sein könnte, es handle sich um ihn, und die Schubladen hat sie nicht durchsucht nach einem Ausweis, Führerschein oder sonstigen Dokument, auf dem sich Name und Gesicht beieinanderfinden mussten.

Er lebt allein, zumindest hier in dieser Wohnung, in die er donnerstagnachts kommt und die er sonntagabends wieder verlässt. Das weiß Chiara von Leonie, für die der Mann natürlich kein Phantom ist, weil er sie engagiert und eingewiesen hat. Vielleicht hat er eine Familie von Montag bis Donnerstag, aber das ist weniger wahrscheinlich, als dass er einen Beruf hat, dem er an diesen Tagen nachgeht, eine zweite Wohnung, in der alle Dinge seines täglichen Bedarfs noch einmal stehen, von der Spülmaschine bis zum Rasierwasser, vielleicht sogar ein Zinnsoldat oder eines dieser Kästchen aus Acryl.

Das Arbeitszimmer macht sie immer als Letztes vor dem Bad. Nachdem sie alles abgestaubt und gesaugt hat, Computerbildschirm, Tastatur und Drucker mit Glasreiniger zum Glänzen gebracht, dann den Boden gewischt und das Fenster wieder geöffnet, verlässt sie das Zimmer und geht ins Bad, lässt Wasser in die Wanne, gibt ein paar Tropfen von ihrem mitgebrachten Badeöl dazu, zieht sich aus und lässt sich vorsichtig in das etwas zu heiße Wasser sinken.

~

Schon beim ersten Mal, zusammen mit Leonie, als die ihr alles zeigte und erklärte, weil der Hausherr nicht da sein würde, war dieser Gedanke wie eine Biene um Chiaras Kopf geschwirrt: Hier würde ich bleiben.

Und gleich am zweiten Dienstag hat sie getauscht und diese Wohnung auf den Nachmittag gelegt, so kann sie bis zum Abend bleiben und sich einbilden, sie wohne hier und putze für sich selbst.

An diesem Tag hat sie auch in einem Hungeranfall die Tafel Schokolade aus dem Kühlschrank aufgegessen, sich vorgenommen, sie gleich am Mittwoch zu ersetzen, es dann aber vergessen, weil alles durcheinandergeriet – die alte Dame, bei der sie morgens putzt und für die sie am späten Vormittag einkaufen geht, hatte einen Schwächeanfall, wurde mit dem Notarztwagen abgeholt, brauchte später im Krankenhaus Nachthemd, Zahnbürste, Kosmetika, Trost und Zuspruch, sodass der Termin vom Nachmittag verlegt werden musste und Chiara es gerade noch so schaffte, für sich selbst ein Brot einzukaufen, bevor der Bäckerladen schloss.

Die Schokolade fiel ihr erst wieder am Dienstag darauf ein, als zwei Tafeln im Kühlschrank lagen. Auf der oberen klebte ein gelber Zettel mit der Aufschrift: Bitte eine für mich übrig lassen. Darunter war ein Lächelgesicht gezeichnet, ein Kreis, zwei Punkte, ein gebogener Strich. Sie rührte die Schokolade nicht an, wusste auch nicht, wie sie sich entschuldigen sollte, überging diese nette Geste einfach, und am dritten Dienstag stand eine kleine Schale mit Obst, Gummibärchen und wieder dieser Tafel Schokolade auf der Spüle. Diesmal war auf dem gelben Zettel nur das Lächelgesicht, kein Text. Und diesmal aß sie die Schokolade. Und begann, den Mann zu mögen.

~

Die Putzfrau in der Badewanne ist ein Klischee. Das stört Chiara nicht, denn was ist nicht alles Klischee und macht trotzdem Vergnügen, niemand sieht sie und kann ihr diese kleine Selbstbelohnung verübeln, und wer in seinem Leben jedes Klischee auslassen wollte, wäre ein verkrampfter und langweiliger Mensch. Küsse in der Geisterbahn, Rührung beim Anblick von Tierkindern, Seufzer in Venedig – all das wird nicht falsch dadurch, dass man es mit vielen teilt.

Am liebsten würde sie jetzt einschlafen und erst wieder aufwachen, wenn das Wasser kalt geworden ist. Und am liebsten würde sie bis zum Sonnenuntergang hierbleiben, sich eins der Hemden aus dem Wäschekorb nehmen und überziehen, in einen der beiden Sessel lümmeln und ein Buch lesen. Oder Musik hören.

Sie könnte nackt durch die Wohnung spazieren, das Haus steht frei, die zweite Wohnung darin wird von den Besitzern anscheinend nur in den Ferien genutzt, sie hat noch niemanden gesehen, und niemand würde sie sehen. Sie tut es nicht, denn ein Bad pro Woche ist Übergriff genug – mehr gestattet sie sich nicht. Im Vertrauen dieses Mannes liegt keine Herablassung, jedenfalls interpretiert Chiara keine hinein, die Schokolade und der Obstteller weisen auf Stil hin, so wie die Bilder und Bücher und Möbel. Dieses Vertrauen und diesen guten Stil wird sie nicht missbrauchen. Auch wenn der Herr Vorden das nie erfahren würde.

Sie macht das Bad sauber, ohne Hast und in Unterwäsche – sie zieht ihre Putzklamotten nicht wieder an, eine dunkelblaue Jogginghose und ein etwas helleres T-Shirt, das mal teuer gewesen, aber nach der ersten Wäsche aus der Form geraten ist. Das Tageslicht reicht noch aus für die ganze Prozedur, und erst als sie fertig ist, Putzmittel, Lappen und Papiertücher in den Eimer gelegt und sich die Kleider für draußen, Jeans und Sweatshirt, angezogen hat, öffnet sie das Fenster, lässt die Feuchtigkeit hinaus und schaltet das Licht ein, um sich am neuen Glanz der kleinen weißen Fliesen, des Porzellans und der schlanken Armaturen zu erfreuen. Ihr Werk.

Herr Vorden ist nicht nur so nett, ihr Süßigkeiten hinzustellen, er achtet offenbar auch darauf, keine Haare in den Abflüssen von Dusche und Waschbecken zu hinterlassen, selbst den Müll bringt er raus, bevor er das Haus verlässt.

Sie hängt die Lappen zum Trocknen auf die kleine Heizung im Gästeklo, stellt Eimer und Gerätschaften in die Speisekammer, geht noch einmal durch alle Räume, um zu kontrollieren, dass sie nichts liegen gelassen oder durcheinandergebracht hat, dass alle Fenster zu sind und die Heizung am Zentralthermostat auf neunzehn Grad steht, dann zieht sie ihren Dufflecoat an, nimmt ihre Tasche, geht aus der Tür und schließt ab.

Sie will eben den Roller starten, als ein Polizeiauto vor die Einfahrt rollt. Eine Polizistin und ein Polizist steigen aus und kommen ihr mit ernsten Gesichtern entgegen.

„Was tun Sie hier?“, fragt der Polizist.

„Ich habe sauber gemacht. Wie jeden Dienstag“, sagt Chiara und gibt sich Mühe, ihren Ärger über diese Peinlichkeit zu verbergen. Sie greift in ihre Tasche und holt den Schlüssel hervor.

„Hier“, sagt sie, „der Schlüssel. Den hätte ich ja wohl eher nicht als Einbrecherin, oder?“

„Dürften wir bitte trotzdem Ihren Ausweis sehen?“, sagt der Polizist, und seine Kollegin fügt hinzu: „Und einen Blick in Ihre Tasche werfen?“

Jetzt gelingt es Chiara nicht mehr, ihren Ärger zu kaschieren, sie schüttelt den Kopf und tut, was von ihr verlangt wird, zieht den Ausweis aus dem Geldbeutel und hält ihre Handtasche offen vor die beiden hin.

„Darf ich?“, fragt die Polizistin und wartet Chiaras Antwort nicht ab, sondern nimmt die Tasche an sich, kramt darin herum und studiert den Inhalt. Ihr Kollege referiert derweil die Daten auf dem Ausweis, als seien das wichtige Indizien: „Chiara Mancini, wohnhaft in Castelnuovo di Porto, Via Sant’Antonio vierzehn.“ Er spricht ihren Nachnamen als Mankini aus, und auch alles andere klingt furchtbar, weil er es phonetisch eindeutscht. Vermutlich wundert er sich, einen deutschen Ausweis mit Namen und Adresse auf Italienisch vor Augen zu haben, aber er sagt nichts dazu.

Mittlerweile hat die Frau ihre Untersuchung des Tascheninhalts beendet und deutet mit einem Kopfschütteln und Schulterzucken an, dass nichts Belastendes dabei herausgekommen ist, gibt die Tasche zurück und schaut betont selbstsicher, in Wirklichkeit aber verlegen, zur Seite über die Wiese ins Leere.

Vom Nachbarhaus kommt jetzt ein älteres Ehepaar heran. Sie versuchen nicht, ihre Neugier zu verbergen, beeilen sich, um noch etwas von der Festnahme mitzubekommen – sie müssen die Polizei alarmiert haben, weil ihnen offene Fenster oder der Roller vor dem Haus aufgefallen sind. Chiara ruft ihnen zu: „Wenn Sie gute Nachbarn wären, wüssten Sie, dass hier jemand sauber macht.“

Die Leute schauen indigniert weg und beschleunigen ihre Schritte wieder, um wie ganz normale Spaziergänger zu wirken. Die Polizistin spricht sie dennoch an: „Haben Sie angerufen?“

„Ja“, sagt die Frau, während der Mann aussieht, als wolle er im Erdboden versinken.

„Danke“, sagt die Polizistin. Nichts weiter. Die Herrschaften sind entlassen.

Der Polizist hat sich inzwischen ins Auto gesetzt, hält sich Chiaras Ausweis vor die Nase und telefoniert. Sie hat ihre Tasche wieder und nimmt sich eine Zigarette, ihr Feuerzeug, ein billiges gelbes, durchsichtiges, das blinkt, wenn man es benutzt. Sie zündet die Zigarette an, obwohl sie weiß, dass das schuldbewusst aussieht.

Endlich steigt der Polizist wieder aus, sagt: „Alles in Ordnung so weit“, gibt ihr den Ausweis, und bevor sie sich fragen kann, was er mit „so weit“ meinen könnte, sagt er noch: „Wo wohnen Sie?“

„Bei meiner Freundin Leonie Wildenhain im Amselweg. Ich bin zu Besuch hier.“

„Aber Sie arbeiten doch“, sagt die Frau, die sich offenbar noch immer profilieren will.

„Ja und?“

„Schon gut.“ Der Polizist hat genug. „Entschuldigen Sie bitte, dass wir Sie behelligt haben. Hier im Ort wird manchmal eingebrochen, und wir müssen solchen Anrufen natürlich nachgehen.“

„Klar“, sagt Chiara, ignoriert die Frau, lächelt dem Mann zu, setzt ihren Helm auf und startet den Roller, noch bevor die beiden in ihrem Auto sitzen, fährt an ihnen vorbei, an dem alten Ehepaar, das seinen Scheinspaziergang jetzt beendet hat und zurück zum Haus strebt, und biegt mit vor lauter Ärger etwas zu großem Schwung um die Kurve.

Als sie das Ausbrechen des Rollers abfängt und ohne Gas bergab rollt, fällt ihr ein, dass die CD, die sie zum Nasswischen eingelegt hat, Revolver von den Beatles, noch immer im CD-Player liegt, die Hülle leer in der Schublade, in der alle CDs verstaut sind. Das ist kein Drama, aber es verträgt sich nicht mit Chiaras Wunsch, zumindest in dieser Wohnung perfekt zu sein.

Der Herr Vorden wird vielleicht denken, er habe sie selbst im Player vergessen, aber vielleicht auch nicht. Er ist sehr ordentlich, eher sogar zwanghaft, er ist der Typ, der die Gewürzdöschen mit dem Schild nach vorn abstellt, die Bücherreihen im Regal mit der Handkante begradigt und auf jeden Fall eine CD nach dem Hören wieder in die Hülle legt.

Einen Moment überlegt sie, ob sie zurückfahren und den Fehler korrigieren soll, aber dann müsste sie noch einmal an den Polizisten vorbei, und darauf hat sie keine Lust. Es sähe vielleicht aus, als wollte sie irgendwelche Spuren verwischen.

~

Revolver war ein Lieblingsalbum von Chiaras Mutter. Abwechselnd mit Pearl von Janis Joplin und Disraeli Gears von Cream lief es mindestens einmal die Woche in Chiaras Kindheit so laut, dass man fürchtete, die Nachbarn würden einschreiten, was aber wundersamerweise nie geschah, denn sie mochten Chiaras Mutter und verziehen ihr die hippiehaften Anwandlungen.

In dem kleinen schwäbischen Dorf nahe Sindelfingen, dessen Fachwerkfassaden damals gerade wieder freigelegt wurden, wenn sie nicht klotzigen Waschbetonbauten gewichen waren, wohnten sie zwischen Bäckerei und Heißmangel in einem Haus mit vier Zimmern und Balkon, von dem aus man den Marktplatz sehen konnte, wenn man sich ziemlich weit übers Geländer lehnte.

Gianluca, ihr Vater, arbeitete „beim Daimler“, und ihre Mutter Evelyn, die im Dorf geboren worden war und von allen Evi genannt wurde, war Hebamme gewesen, bis Chiara kam und ein Jahr darauf ihr Bruder Andrea, den man in der Öffentlichkeit Andreas nennen musste, weil sein Name hierzulande für Mädchen reserviert war.

In den Achtzigerjahren mit ihren Friedensmärschen, Fußgängerzonen und Dritte-Welt-Läden war das Misstrauen gegenüber Fremden ebenso Vergangenheit wie die Eternitplatten an den Hauswänden oder Vorbehalte gegen eine Ehe mit einem „Katholischen“, und Chiara, die von allen nur Kiki genannt wurde, hatte Freundinnen, fühlte sich wohl, empfand sich als Schwäbin, obwohl sie mühelos Italienisch mit ihrem Vater und seiner manchmal zu Besuch kommenden Verwandtschaft sprach, aber das Kindheitsidyll zerriss, als Evi der Familie eröffnete, sie gehe nach Indien in einen Aschram, die Kinder seien groß genug, um auf sich selbst aufzupassen, und jetzt sei eben sie mal dran, sich zu verwirklichen und ihrem Leben eine neue spirituelle Tiefe zu geben.

Der Vater hatte mit zuerst eisigem Gesicht, dann immer röter und erregter gefragt, wer der Kerl sei, die Mutter hatte weiter von Spiritualität und Suche und Erweiterung ihres Selbst geredet, Andrea und Chiara hatten zugehört und zugeschaut, ohne recht zu wissen, was sie fühlten, wie lange ihre Mutter wegbleiben wollte, was sie mit spiritueller Tiefe meinte und ob man sich nun auf die sturmfreie Bude freuen oder Angst um die Mutter haben sollte, die vielleicht in Indien verloren gehen würde.

Natürlich steckte ein Kerl dahinter, ein Zahnarzt, der sich die Auszeit leisten konnte und Evi mit seinen blauen Augen schon seit Monaten zum Träumen gebracht hatte.

Chiara war zwölf und Andrea elf, als ihr Vater eine Stelle in der Mercedes-Werkstatt in Rom antrat und sie mit Sack und Pack und Revolver, Pearl und Disreali Gears dorthin zogen.

Als Evi eineinhalb Jahre später in roten Gewändern und mit einem Punkt auf der Stirn zurückkam, wurde sie wieder Hebamme, aber sie blieb nicht im Dorf, weil man ihr nicht verzieh, dass sie ihre Kinder im Stich gelassen hatte. Sie zog nach Ludwigsburg in eine Osho-Wohngemeinschaft, die sich aber bald auflöste und die Wohnung Evi und einer Sozialpädagogin überließ.

Gianluca hatte nie die Scheidung angestrebt, dafür war er zu katholisch, und nach einiger Zeit kam Evi in das kleine Dorf bei Rom zu Besuch, blieb manchmal eine Woche, manchmal auch zwei, und schaffte es, ihren Kindern eine Art Freundin zu werden. Eine Mutter wollten sie nicht mehr. Das war vorbei.

~

Vor Leonies Haus sitzt Markus und raucht. Chiara verspürt den Impuls, einfach weiterzufahren, zu winken und ihm irgendeine Ausrede zuzurufen, weshalb sie auf keinen Fall absteigen und mit ihm reden könne, aber das wäre lächerlich – die Straße ist eine Sackgasse, und eine glaubwürdige Ausrede gibt es nicht. Sie bremst, steigt vom Roller und macht den Motor aus.

„Hi“, sagt Markus.

„Schon Feierabend?“ Chiara weiß, dass das eine blöde Frage ist – er säße nicht hier, wenn er nicht Feierabend hätte, aber alles scheint ihr besser als ein Hi, und auf Hallo ist sie einfach nicht gekommen.

Markus ist Schreiner. Und er ist Leonies Freund. Und er ist Chiara nicht willkommen. Sie mag ihn nicht. Er sieht aus wie Johnny Depp, ist höflich und nett, es gibt nichts, was sie ihm vorwerfen könnte, aber sie mag ihn nicht.

„Komm rein“, sagt sie, als der Roller abgeschlossen ist, immerhin ist das fast auch sein Haus – es wäre nicht in Ordnung, ihn hier draußen abzufertigen, obwohl sie sich aufs Alleinsein gefreut hat, auf ihr Abendritual. Essen, Tee, Lesen und die Müdigkeit in den Gliedern spüren.

„Ich mach Tee“, sagt sie, „willst du auch?“

„Ein Glas Wasser tut’s für mich“, sagt er, „falls du kein Bier dahast“, und öffnet den Kühlschrank. Sie stellt ihm ein Glas hin und beherrscht sich, ihm diesen selbstverständlichen Griff in den Kühlschrank nicht übel zu nehmen. Und diese geschmacklosen, kindischen Cowboystiefel, die er trägt.

„Hörst du was von Leo?“, fragt er, schenkt sich ein, zieht einen Stuhl unterm Tisch hervor und setzt sich.

„In den letzten paar Tagen nicht, wieso?“

„Ich hör seit drei Wochen nichts. Sie antwortet nicht auf meine Mails, das macht mich, ehrlich gesagt, verrückt. Ich weiß nicht, ob’s ihr gut geht, ich weiß nicht, was sie macht, ich kriege so ein ungutes Gefühl langsam, aber sicher.“

„Am Freitag ging’s ihr aber noch gut. Um sie musst du dir sicher keine Sorgen machen.“ Chiara hört selbst, was in diesem Satz steckt, nämlich die Botschaft, dass Leonie ihn offensichtlich nicht mehr auf der Prioritätenliste hat, aber jetzt ist es zu spät – sie hat ihn schon ausgesprochen.

„Wenn du sie erreichst, sagst du ihr bitte, sie soll sich mal bei mir melden, ja?“

„Mach ich“, sagt Chiara und hat ein schlechtes Gewissen, weil er ihr nicht leidtut.

Um nicht in einem Beziehungsratgebergespräch zu landen, erzählt sie von der Polizeikontrolle, der peinlichen Situation, den eifrigen Nachbarn, und er lässt sich den Polizisten beschreiben und erklärt, den kenne er vom Bund, dann fragt er, ob Chiara mal Lust hätte, Kegeln oder eine Pizza essen zu gehen, sie erklärt sich für unsportlich und behauptet, Pizza hinge ihr zum Hals raus, und endlich, nach einer ziemlich zähen Viertelstunde, steht er auf und verabschiedet sich.

Er schreibt ihr noch seine Handynummer auf, damit sie ihm Bescheid geben könne, wenn sie was von Leonie höre, dann ist er tatsächlich verschwunden, und Chiara braucht eine Weile, um sich im Haus wieder wohlzufühlen.

Alles ist hier noch wie zu der Zeit, als Leonies Mutter lebte, sogar die Bilder an den Wänden, Boote, Sonnenblumen und die Zugbrücke von van Gogh, die Bücher im Regal und ein chinesischer Teppich. Leonie hat nach dem Tod ihrer Mutter alles gewaschen, Vorhänge, Tischdecken, Kissenbezüge, dann Sofa, Sessel, Teppich mit dem Dampfreiniger bearbeitet, Kühlschrank, Küchenschränke und Regal ausgeräumt und gründlich geputzt und schließlich alles wieder so hingestellt, wie es war. Ob sie ein Museum zum Andenken an ihre Mutter haben wollte oder ob ihr in den zwei Jahren, die sie hier gewohnt hatte, um die Kranke zu versorgen, alles so ans Herz gewachsen war, dass sich nichts daran ändern sollte, weiß Chiara nicht. Sie hat nicht gefragt.

Vielleicht ist es auch Ausdruck von Leonies Freiheitsdrang, dass sie sich kein eigenes Nest gebaut und außer dem Inhalt des Kleiderschranks, einem Laptop auf dem Couchtisch und einem Toaster keine Spuren gelegt hat. Vielleicht will sie sich selbst damit überreden, dieses Haus nicht als Eigentum anzusehen, sich nicht daran binden, keine Verantwortung dafür übernehmen.

Wie auch immer, Chiara fühlt sich wohl. Die Mutter hatte Geschmack, und das Häuschen ist ein Ort, an dem es sich leben lässt.

Um die atmosphärischen Reste von Markus’ Gegenwart zu neutralisieren, legt sie eine CD ein. Terra di nessuno von Francesco De Gregori. Sie dreht auf, so laut, dass sie das Teewasser im Auge behalten muss, denn sie wird weder dessen Sprudeln noch das Klacken des Schnellkochers beim Abschalten hören. Sie lässt sich umarmen vom weichen Klang und subtilen Drive des ersten Stücks Il canto delle sirene und fühlt sich wie immer in dieser Musik zu Hause. Wie ein leichter, aber warmer Mantel legt sich das Lied um ihren Körper, und in manchen Momenten glaubt Chiara, die Textur der Klänge zu spüren, so als streiften sie ihre Haut.

Sie war ein Kind, als sie diese Musik zum ersten Mal hörte. Ihr Vater hatte die Platte aus Italien mitgebracht und manchmal nach der Arbeit, so wie sie jetzt, laut gehört. Auch ihm nahmen es die Nachbarn nicht übel, denn es kam nur selten vor, und sie hatten ihn ebenfalls gern, weil er ihnen alles reparierte. Den Rasenmäher, das Fahrrad und den Staubsauger. Und sein breites Schwäbisch mit italienischem Einschlag amüsierte sie. Sie konnten davon nicht genug bekommen und fragten ihn extra alles Mögliche, nur um ihn reden zu hören.

Eigentlich würde Chiara jetzt gern eine Zigarette rauchen, aber dazu müsste sie nach draußen, weil Leonie im Haus keinen Rauch haben will, dann könnte sie aber nicht die Musik so laut haben, das geht nur bei geschlossenen Fenstern und Türen, also wartet sie das Ende des Liedes ab, bevor sie leiser dreht, nimmt derweil einen Teebeutel aus der Packung, hängt ihn in den Porzellanbecher und gießt das sprudelnde Wasser darüber. Bevor sie auf die kleine Terrasse geht, stoppt sie die CD und schaltet die Anlage aus, denn Pilota di guerra, das zweite Lied, ist zu schön, um so nebenherzuplätschern. Sie kennt dieses Album länger als zwanzig Jahre und schwelgt noch immer darin, wenn sie es hört. Dass es überhaupt hier im Haus ist, liegt daran, dass sie Leonie vor acht Jahren in Rom zu einem Konzert mitgenommen hat, worauf die so Feuer fing, dass sie jedes erhältliche Album auf CD kaufte und sich von Chiara alle folgenden schicken ließ, als sie wieder in Deutschland wohnte.

~

Chiara war damals zweiundzwanzig und arbeitete als Zimmermädchen im Hotel Portoghesi nahe der Piazza Navona. Sie wollte Geld verdienen für eine Reise nach Chile, und eine der Cousinen ihres Vaters hatte sie für diesen Job empfohlen.

Weil sie Deutsch konnte, sollte sie die Neue einweisen, die für zwei Monate hier arbeiten würde, um damit ihren Aufenthalt zu finanzieren. Leonie war schon fast dreißig, und es war für Chiara seltsam, einer Älteren Anweisungen zu geben, aber Leonie machte sich nichts daraus, war anstellig und anhänglich, denn sie konnte Chiara nach jedem unverstandenen Wort und jeder rätselhaften Wendung fragen und sich damit in dem Italienischkurs hervortun, den sie viermal in der Woche nachmittags besuchte.

Nach ein paar Tagen waren sie Freundinnen geworden und brachten einander das Wichtige bei. Chiara Leonie Italienisch und Leonie Chiara alles, was Sex interessant machen würde. Sie war nicht nur wegen der Sprache nach Rom gekommen, sondern wollte es auch „krachen lassen“, wie sie es nannte, hatte immer Kondome in verschiedenen Größen dabei und genoss es, wenn sich Männer noch in der altmodischen Sitte des Nachpfeifens auskannten.

Die beiden dunkelhaarigen Frauen gingen abends Arm in Arm die Via del Babuino rauf und runter, Chiara, weil sie die Passeggiata gewohnt war und liebte, Leonie, weil sie das als, direkt nach dem Essen, italienischste aller Beschäftigungen ansah.

Auf diesen Spaziergängen wusste die schüchterne Chiara oft nicht, wohin mit ihrer Verlegenheit, wenn Leonie sich keine Anbahnung entgehen ließ und jeden Mann, der frech genug war, sie anzugrinsen oder anzusprechen, in Betracht zog, taxierte und dann oft entweder mit sich in den Dienstbotentrakt des Hotels nahm oder sich von ihm in sein Quartier entführen ließ.

Einmal schaffte es Leonie sogar, Chiara zu einer Ménage- à-trois zu überreden mit einem hübschen und fröhlichen Frankokanadier namens Martin, aber das war dann nur peinlich und endete zum Glück in Gelächter und einem kleinen Trinkgelage im Zimmer des jungen Mannes.

Das Ausziehen und Einanderanschauen war noch aufregend gewesen, das vorsichtige, tastende Streicheln und Küssen auch, aber dann geriet das Ganze irgendwie aus der Form. Immer wenn Martin mit Leonie beschäftigt war, wusste Chiara nicht, was sie tun sollte. Lesbisches Herumstreicheln an Leonie kam nicht infrage, irgendwie an ihm herumzumachen ebenso wenig, Chiara sah sich auf einmal aus irritierender Distanz, wie von oben, als fünftes Rad am Wagen oder Bittstellerin in der Warteschleife, und bevor sich der Ärger über diese zwar auch irgendwie exquisite, aber vor allem alberne Situation allzu breitmachen konnte, zog sie ihre Sachen an und sagte: „Ich geh was trinken.“

„Wieso das denn?“, fragte Leonie zwischen zwei stöhnenden Atemzügen.

„Ein halber Mann reicht mir nicht“, sagte Chiara.

„Half a man?“, fragte der Kanadier, denn er verstand gerade so viel Deutsch, dass er ihrem Wortwechsel folgen konnte. „I’m a giant in my mind.“

„But outside there’s reality“, sagte Chiara, „una cosa differente.“

Jetzt musste er lachen, steckte Leonie damit an, und die Orgie war mangels Ernsthaftigkeit abgesagt. Sie zogen sich an, leerten zuerst die Minibar und rauchten und redeten in drei Sprachen durcheinander, dann gingen sie nach draußen, tranken einen Aperitif auf der Piazza Rotonda, aßen später Stracciatella und Carpaccio in der Nähe des Campo dei Fiori, und Leonie zog schließlich allein mit Martin los, als Chiara ins Hotel zurückging, um zu lesen.

„Du musst echt noch viel lernen“, sagte Leonie am nächsten Morgen beim Frühstück.

„Was denn?“, fragte Chiara leise, obwohl die anderen Angestellten kein Deutsch verstanden.

„An dir herumzuspielen zum Beispiel. Das gehört sich so beim flotten Dreier.“

„Doch nicht vor Publikum.“

„Das üben wir noch“, sagte Leonie.

„Ohne mich“, sagte Chiara, und das Thema kam nie mehr zur Sprache.

~

Sie hat Hunger, aber keine Lust, sich etwas zu kochen, deshalb schaut sie eine Weile ratlos in den Kühlschrank, weil sie darin nichts findet, was sie einfach so auf den Teller legen könnte. Also setzt sie eben doch Wasser auf für Linguine, die sie mit Petersilie, Öl und einer halben Chilischote untermischen und essen kann, ohne den Blick vom Buch wenden zu müssen. Das Wasser kocht noch nicht, als das Telefon eine SMS ankündigt. Facebook steht da nur unter Leonies Namen und Handynummer. Chiara stellt das Pastawasser wieder aus, schaltet den Laptop ein und schneidet sich eine Scheibe Brot ab, die sie trocken isst, bis der Computer hochgefahren ist.

Sie meldet sich an mit ihrem neuen Profil Kiki Man, in dem sie nur mit Leonie befreundet ist. Das alte, das mit ihrem richtigen Namen, hat sie, wie auch ihren E-Mail-Account, nicht mehr angesehen, seit sie aus Castelnuovo geflohen ist.

Das Nachrichtenfenster mit Leonies Namen ist schon offen, und in der Sprechblase steht: Na?

Dein Typ war gerade hier, schreibt Chiara.

Leonie: Baggert er dich an?

Chiara: In Maßen. Er macht sich Sorgen, weil er nichts von dir hört.

Leonie: Ich bin derzeit nicht so fixiert auf ihn.

Chiara: Willst du Schluss machen?

Leonie: Ja. Und nicht nur das.

Chiara: Was denn noch?

Leonie: Hierbleiben. Brooklyn.

Chiara: Was heißt hierbleiben? Noch eine Woche, noch einen Monat? Noch ein Jahr?

Leonie: Jetzt gerade glaube ich: noch ein Leben.

Chiara nimmt sich ihre Zigaretten und den Laptop und geht nach draußen. Sie setzt sich so, dass der Bildschirm nicht spiegelt, steht noch einmal auf, um den Tee zu holen, zündet sich eine Zigarette an, nimmt einen Schluck Tee und tippt: Und dein Job? Und dein Häuschen? Dein Leben hier?

Leonie: Ich wusste nicht, dass ich nach dem richtigen Ort gesucht habe, ich weiß das erst jetzt, weil ich ihn zufällig gefunden habe. Auf einmal ist alles rund und ganz, was vorher nur so irgendwie zackig und halb war. Ich habe das Gefühl, ich atme viel tiefer ein als jemals zuvor. Kennst du das?

Chiara: Vielleicht. Weiß nicht. Doch. Hier fühl ich mich auch, als wär’s der richtige Platz für mich. Und in der Wohnung von Herrn Vorden.

Leonie: Kannst du bleiben? Kannst du meine Leute einfach weiter versorgen? Und aufs Haus aufpassen? Vielleicht bis Ende des Jahres? Dann weiß ich, ob ich bleibe, ob ich das Haus halten kann, ob ich vielleicht Miete von dir haben muss und so was alles.

Chiara: Und jetzt willst du keine Miete?

Leonie: Nein. Vielleicht könntest du mir was für Strom und Gas und Wasser aufs Konto überweisen, aber Miete erst mal nicht. Du hütest ja das Haus für mich.

Chiara: Muss nachdenken.

Leonie: Tu das. Mir wär’s ein großer Gefallen, und wenn du deine Auszeit verlängern kannst und dich wohlfühlst, hab ich kein schlechtes Gewissen, weil ich meine Leute hängen lasse.

Chiara: Die Polizei war heute vor der Wohnung von Vorden und hat mich kontrolliert. Irgendwelche Nachbarn dachten wohl, ich breche ein.

Leonie: Kotz.

Chiara: Schwarz oder angemeldet?

Leonie: Alle schwarz. Aber dafür wäre der Zoll zuständig. Der Polizei ist das egal.

Chiara: Und wenn nicht?

Leonie: Dann wälzt du alles auf mich ab, und ich bin weit weg. Du hast nur Vertretung gemacht und weißt von nix.

Chiara: Was willst du machen in Brooklyn?

Leonie: Greencard beantragen und Job suchen. Fleißig sein, reich werden, so was in der Art.

Chiara: Morgen?

Leonie: Was morgen?

Chiara: Sag ich dir Bescheid, ob ich bleiben kann.

Leonie: Bitte sag Ja. Meine Putzbefohlenen werden’s dir danken.

Chiara: Morgen. Danke fürs Vertrauen.

Leonie: Bis dann. Selbe Zeit?

Chiara: Ja.

Leonie: Ciao.

Chiara: Dito.

~

Sie schneidet sich noch zwei Scheiben Brot ab, die sie in Olivenöl tunkt, denn jetzt wird sie definitiv nichts mehr kochen. Den Computer hat sie wieder ausgeschaltet, und nachdem sie ihr frugales Essen verzehrt hat, sitzt sie einfach da und lässt sich die Abendsonne ins Gesicht scheinen, bis der Schatten sie erreicht.

Sie spürt ihre Muskeln. Sieben Stunden waren es heute, fast drei davon Fensterputzen unter erschwerten Bedingungen. Die Frau redet an einem Stück. Sie ist geschieden, Mitte vierzig, ohne Geldsorgen, aber dafür voller Wut und Enttäuschung, die sie nur am Wochenende an ihren beiden erwachsenen Söhnen auslassen kann und den Rest der Zeit in sich hineinfrisst. Außer dienstagvormittags, wenn Chiara ihr zuhören muss.

Das ist eigentlich eine Putztherapie, unterbezahlt, denkt Chiara jedes Mal, wenn sie erschöpft endlich die Tür hinter sich schließen darf und den gallenbitteren Dauersermon nicht mehr hören muss.

Es wird schnell kühl. Die Sonne wärmt noch nicht so, dass Boden und Wände etwas davon abstrahlen könnten. Es reicht für die Seele und die überall sprießende Vegetation. Zu Hause wäre das jetzt schon anders, man käme abends um neun noch nicht auf die Idee, eine Jacke anzuziehen.

~

Zu Hause. Chiara hat kein Heimweh, aber an Castelnuovo zu denken macht sie dennoch traurig. Sie sollte sich bei ihrem Vater melden, aber seit drei Wochen schiebt sie das schon vor sich her. Am Tag ihrer überstürzten Flucht hat sie ihm einen Zettel neben den Topf mit Minestrone gelegt, den er gelesen haben muss, als er von der Arbeit kam: Papa, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich einfach so abhaue, aber ich kann nicht hierbleiben. Und es tut mir noch viel mehr leid, dass ich dich so in Verlegenheit bringe, aber jetzt ist es passiert, und ich weiß mir nicht anders zu helfen, ich muss weg. Ich melde mich bei dir, wenn ich mich nicht mehr so schäme. Bitte verzeih mir. Ich liebe dich, Chiara.

Sie geht ins Haus, schließt die Terrassentür und dreht die Heizung auf. Lesen kann sie jetzt nicht, dazu schwirrt ihr zu viel im Kopf herum, Leonies Angebot, hierzubleiben, die Polizei vor Vordens Haus, die Geschichte im Dorf, derentwegen sie alles hat stehen und liegen lassen, aber darüber will sie auf keinen Fall nachdenken, deshalb schaltet sie den Fernseher an und lässt sich zuerst von einer deutschen Serie berieseln, dann von einem amerikanischen Krimi, dann von einem Porträt über die Rolling Stones, das sie beim Zappen entdeckt hat, und als kein Tee mehr da ist, sie sich ein kleines Glas Wein aus der noch halb vollen Flasche eingeschenkt und ausgetrunken hat und ihr endlich die Augen zufallen, geht sie ins Bett und weiß, dass sie morgen, wenn der Wecker klingelt, müde sein wird. Das mit den Stones war dumm.

„Thommie Bayer nähert sich mit viel Leichtigkeit und Poesie der Unergründbarkeit menschlicher Inspiration und der Frage nach der eigenen Identität.“

„Ein kurzweiliges Buch mit viel Wortwitz!“

„Thommie Bayer erzählt in seinem neuen Roman die Geschichte von Menschen auf der Suche nach sich selbst. Manche Wege verirren sich im Dickicht, manche enden unerwartet vor einer Mauer. Aber alle sind getragen von einer klaren, klugen Sprache und einer Einsicht in das Menschsein, die man beinahe Weisheit nennen möchte.“

„Ein äußerlich schmales Büchlein, das aber inhaltlich eine Fülle von Poesie entfaltet.“

„Bayer schreibt über das Leben; in seiner Schilderung von Chiaras Gewohnheiten liegt eine Ruhe, die (...) das Hektische des Alltags entschleunigt.“

„Bayers poetischer Erzählton wirkt vertraut. Und doch gelingt es ihm erneut, zu überraschen.“

„Thommie Bayer gelingt in seinem knappen Roman eine geschickte Dramaturgie, die mehr Fragen stellt, als sie Antworten gibt. Der ehemalige Liedermacher aus Esslingen komponiert eine kleine Schicksalssymphonie, in der Chiaras Moll aus Ängsten und Melancholien in ein helles Dur aus Erwartung und Neuanfang mündet.“

„Der Autor erzählt die Geschichte von zwei jungen Frauren auf der Suche nach sich selbst. Wie all seine Romane ist auch dieser flüssig und unterhaltsam geschrieben.“

„Dieses Buch lässt sich auf mehreren Ebenen lesen: als unterhaltsame Erzählung, als geheimnisvoll-poetische Geschichte, als Psychogramm. Auf alle Fälle wird man hineingezogen in die Leben von Thommie Bayers Protagonistinnen - und man stellt sich die Frage: Ist mein Leben so, wie es sein soll?“

„Thommie Bayers Geschichten sind lebensklug und anrührend, und er schreibt mit leichter Hand.“

„Bayer erzählt diese Geschichte nicht etwa in Pilcher-Prosa vom Suchen und Finden (...) sondern [erzählt] so souverän wie empathisch von den kleinen Dingen des Alltags, von Lebensentwürfen, von Enttäuschungen.“

„Die poetisch leichte Lektüre trägt den Leser hinaus aus der Hektik des Alltags in eine Welt, in der die kleinen und schönen Dinge des Lebens zählen.“

„Eine schöne Gelegenheit für den Autor, seine Künste in der kleinen Form unter Beweis zu stellen.“

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags

Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.

Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.

Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.

Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.

Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.

Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.