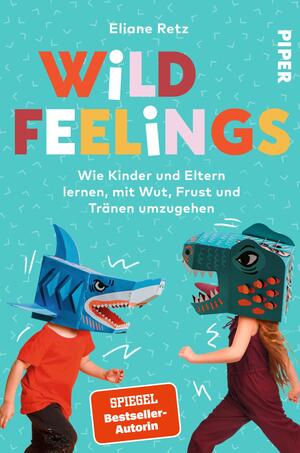

Wild Feelings Wild Feelings - eBook-Ausgabe

Wie Kinder und Eltern lernen, mit Wut, Frust und Tränen umzugehen

— Die bekannte Familien-Expertin zeigt praxisnah und fundiert, wie Konflikte gelöst werden könnenWild Feelings — Inhalt

Vielen Eltern ist es heute ein großes Anliegen, dass ihre Kinder Wut, Frustration und Ärger ausleben dürfen, ohne dafür mit Liebesentzug oder gar körperlicher Gewalt bestraft zu werden. Gefühle werden nicht mehr als etwas Überflüssiges betrachtet, das einem Kind schnell abgewöhnt werden sollte.

Doch der Wille, es anders zu machen als frühere Generationen, beantwortet noch lange nicht die Frage, wie man es besser macht. Denn ein wütendes Kind kann Eltern stark verunsichern und an ihre Grenzen bringen. Schließlich passt so ein Wutausbruch nur selten in den Tagesablauf und kommt eigentlich immer ungelegen.

Das aufrichtige Eingeständnis, dass kindliche Gefühlsstürme, Tränen und Verzweiflung sehr anstrengend sein könnten, ist authentisch und gesund – und ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer engen Bindung, die nicht durch Druck und Schuldgefühle belastet wird.

Eliane Retz zeigt konkret, wie Eltern Gefühlsausbrüche liebevoll und regulierend begleiten können, ohne sich hilflos und überfordert zu fühlen und ohne die eigenen Bedürfnisse zu verleugnen oder Schuldgefühle zu entwickeln. Sie erklärt, wie Erwachsene negative Muster aus der eigenen Kindheit durchbrechen, damit am Ende alle zu einem entspannten Familienalltag finden.

Leseprobe zu „Wild Feelings “

Einleitung: Wut ist auch nur ein Gefühl

Vielen Eltern ist es heute ein großes Anliegen, dass ihre Kinder Wut, Frustration und Ärger ausleben dürfen, ohne dafür mit Liebesentzug oder gar körperlicher Gewalt bestraft zu werden. Das ist eine äußerst positive Entwicklung! Natürlich ist es sehr viel angenehmer, unangenehme Gefühle offen zeigen zu dürfen, als sie zu unterdrücken. Dass Eltern dann phasenweise ins Straucheln kommen und Verunsicherung im Umgang mit ihrem wütenden Kind erleben, ist keine Überraschung. Die berechtigte Frage, was man mit einem Kind [...]

Einleitung: Wut ist auch nur ein Gefühl

Vielen Eltern ist es heute ein großes Anliegen, dass ihre Kinder Wut, Frustration und Ärger ausleben dürfen, ohne dafür mit Liebesentzug oder gar körperlicher Gewalt bestraft zu werden. Das ist eine äußerst positive Entwicklung! Natürlich ist es sehr viel angenehmer, unangenehme Gefühle offen zeigen zu dürfen, als sie zu unterdrücken. Dass Eltern dann phasenweise ins Straucheln kommen und Verunsicherung im Umgang mit ihrem wütenden Kind erleben, ist keine Überraschung. Die berechtigte Frage, was man mit einem Kind im akuten Wutausbruch tun soll und was man besser bleiben lässt, wird jedoch nicht immer verständnisvoll aufgenommen. Kommentare wie zum Beispiel „So was gab es früher nicht!“ und „Normal wirkt das nicht mehr, oder?!“ verunsichern Eltern, die neben ihren wütenden Kindern auf dem Boden sitzen und mit ihnen Gefühle aushalten, die ihnen selbst oftmals untersagt blieben.

Der Wille, es anders als vorherige Generationen zu machen, beantwortet noch lange nicht die Frage, wie eine moderne Erziehung konkret gestaltet werden kann. Hinzukommt außerdem: Gefühle und emotionale Bedürfnisse haben kein Verfallsdatum. Sie gehören immer zu einem Familienleben dazu.

Die kindliche Gefühlswelt beschäftigt Eltern über einen langen Zeitraum. Damit geht die Herausforderung einher, das emotional noch unreife Kind zu verstehen. Wie Eltern wissen, beginnt dies ab dem Tag der Geburt. Säuglinge schreien und weinen. Viele von ihnen müssen beständig getragen und beruhigt werden. Kleinkinder werfen sich wütend auf den Boden und strampeln mit den Füßen. Die Gründe hierfür sind zahlreich: Die Eltern haben die „falsche“ Banane ausgesucht, sie haben die Soße mit den Nudeln verrührt, anstatt sie nur „drauf zu tun“.

Außerdem haben auch die Eltern Wünsche und tragen Anforderungen an ihr Kind heran. Die täglichen Dinge des Lebens, die miteinander bewältigt werden müssen: Wickeln, vom Spielplatz nach Hause gehen, Händewaschen, Zähneputzen. Das alles kann zu zahlreichen Konfliktsituationen führen. Kindergartenkinder wiederum geraten häufig außer sich, wenn sie sich eingeschränkt oder gemaßregelt fühlen: „Immer willst du über mich bestimmen! Ich gehe heute nicht in den Kindergarten!“

Und damit hört es nicht auf – auch Vor- und Grundschulkinder haben eine Neigung zu Gefühlsausbrüchen. In diesem Alter ziehen sich viele Kinder bereits enttäuscht zurück, werfen sich in ihr Bett und hängen ein „Zutritt verboten“-Schild an die Kinderzimmertür. Eltern können nun eine erste Vorahnung entwickeln, wie das spätere Zusammenleben mit ihrem Teenager sein wird. Denn ihr Grundschulkind, das bereits über den nahenden Wechsel in die weiterführende Schule spricht, ist irgendetwas dazwischen. Es ist noch Kind, aber vieles deutet darauf hin: nicht mehr allzu lange!

Viele Eltern gehen heute einfühlsam auf ihre Kinder ein. Gefühle werden nicht länger als etwas „Überflüssiges“ betrachtet, was einem Kind am besten schnell abgewöhnt werden sollte. Diese Achtsamkeit im Umgang mit der kindlichen Gefühlswelt ist positiv und ein großer Erfolg der sogenannten bindungs- und bedürfnisorientierten Erziehung. Eltern, die diesen Erziehungsstil favorisieren, sprechen sehr häufig von Begleitung statt Erziehung. Sie distanzieren sich von Strafen und einem autoritären Befehlshaushalt. Im Mittelpunkt des Interesses steht vielmehr das Gelingen von glücklichen, stabilen Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, den Geschwistern untereinander und auch zu den Großeltern.

Was bleibt, ist die Anstrengung, die damit einhergeht. Hätten Eltern einen Wunsch frei, was würden sie sich vielleicht wünschen? Viele Eltern verspüren große Erleichterung, wenn Gefühlsausbrüche an Intensität abnehmen und das Kind schneller beruhigt werden kann. Denn ein Wutausbruch passt selten in den Tagesablauf und kommt eigentlich immer ungelegen.

Ein authentisches Eingeständnis, „dass all die Wut und all die Tränen sehr anstrengend in der Begleitung und im Aushalten sind“, erscheint mir gesünder als die Behauptung, dass alle Gefühle vollkommen in Ordnung und stets erwünscht sind, was von einigen Befürwortern der Bindungs- und Bedürfnisorientierung selbstbewusst vertreten wird. Dies klingt berückend einfach. Die Wahrheit aber ist, dass solche Aussagen Schuldgefühle nähren und Eltern sich so unerreichbare Ziele stecken.

In meiner Beratungsarbeit habe ich in all den Jahren kein einziges Mal elterliche Freude über kindliche Wutausbrüche und Kooperationsverweigerung vernommen. Erfreulicherweise habe ich jedoch viele Eltern kennengelernt, die sehr einfühlsam über ihr wütendes, frustriertes Kind gesprochen und gute Lösungen im Umgang mit ihm entwickelt haben.

Darüber berichte ich im ersten Teil von Wild Feelings. Anhand von zehn Fallbeispielen beschreibe ich, welche Schwierigkeiten Eltern im Umgang mit ihren Kindern sowie sich selbst erleben, und wie eine Verbesserung der Situation möglich wurde. Die Kinder in diesen Fallbeispielen zeigen allesamt intensive Gefühle von Wut, Ärger, Frustration und Traurigkeit. Die Auslöser hierfür sind unterschiedlich, wie auch die elterlichen Reaktionen und Lösungsversuche.

Im zweiten Teil von Wild Feelings, im Kapitel „Science to go: Kindliche Entwicklung verstehen“, sind zentrale Forschungsbefunde der Entwicklungspsychologie und neurowissenschaftliche Erkenntnisse komprimiert zusammengefasst. Denn ein Elternratgeber braucht stets auch eine wissenschaftliche Fundierung. Im zweiten Teil werden außerdem Elternfragen beantwortet. Fragen, die Eltern nicht immer leicht über die Lippen kommen: „Wenn mich mein Kind schlägt, darf ich mich mal kurz im Bad einsperren?“, „Wann brauchen wir therapeutische Hilfe?“, „Warum will mein Kind überhaupt nicht über seine Gefühle sprechen, dabei liest man überall, dies sei so wichtig!“ Dieses Kapitel habe ich mit dem Titel „Hilfe, ist das noch normal?“ versehen.

Elternschaft ist nicht nur Verantwortung, Freude und Care-Arbeit. Sie erhöht die persönliche Verletzlichkeit und ist fast immer mit Sorgen verbunden: „Hoffentlich gelingt es gut! Hoffentlich machen wir keine fundamentalen Fehler in der Erziehung!“ Mit diesem inneren Anspruch und Druck leben Eltern jeden Tag und sprechen doch so selten darüber. Fast alle Eltern dieser Welt wünschen sich, dass sie einen guten Elternjob machen. Viele haben Bilder, Träume und Visionen in ihrem Kopf, wie ihr Kind, das sie jetzt noch kuscheln, tragen und beruhigen, das sie in die Kita bringen und dort wieder abholen, später einmal sein wird. Wie wird es die Welt für sich entdecken? Wird es ein glückliches Leben führen? Wird es lieben und geliebt werden? Wird es hoffentlich immer gesund bleiben? Wird es einmal selbst Mama oder Papa werden? Was wird es weitergeben, auf welchem Fundament wird es seine eigene Elternschaft bauen?

So viele Fragen. So wenig Gewissheit. So wenig Ruhe, um einmal innezuhalten und erstaunt festzustellen: Das alles haben wir schon zusammen geschafft. Mit dem Gefühl der Ungewissheit müssen alle Eltern leben, und tatsächlich besteht die Gefahr, dass man sich verläuft, umherirrt und das Kind vor lauter gut gemeinten Ratschlägen und Erwartungsdruck nicht mehr sieht.

Was also kann man Eltern raten? Wenn sie die sozio-emotionale Entwicklung ihres Kindes sowie die Eltern-Kind-Beziehung in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen rücken, so ist dies immer eine gute Entscheidung. Der Schlüssel zu einem zufriedenen Leben und zu mentaler Gesundheit liegt tatsächlich hier. Der Prädiktor für eine gute Kindheit ist von jeher ein liebevolles Elternhaus gewesen. Diese allgemeine Beschreibung muss jedoch konkretisiert werden: Kinder brauchen Bindungspersonen, die dabei helfen, Gefühle, Erlebnisse und Bedürfnisse einzuordnen. Wut und Ärger, Angst und Traurigkeit, Scham und Eifersucht verlieren dadurch an Bedrohlichkeit.

Die Aufgabe von Eltern ist es sicherlich nicht, Emotionen zu vermeiden und alles von ihrem Kind, ihren Kindern fernzuhalten. Die Aufgabe von Eltern ist vielmehr die Abmilderung des emotionalen Empfindens: „Das ist noch zu schwer für dich allein, also bin ich bei dir.“ Der Song „Ein Elefant für dich“ der Band Wir sind Helden beschreibt das sehr treffend: „Ich weiß, deine Monster sind genau wie meine und mit denen bleibt man besser nicht alleine. (…) Halt dich bei mir fest, steig auf, ich trage dich. Ich werde riesengroß für dich. Ein Elefant für dich. Ich trag dich meilenweit.“

Kinder, die auf diese Weise emotional beschützt aufwachsen, sammeln eine wichtige Erfahrung: „Wut ist eben auch nur ein Gefühl. Das Gleiche gilt für Angst, Traurigkeit und Scham. Es ist unangenehm und schwer, das zu fühlen, aber es geht auch wieder vorbei. Meine Eltern helfen mir, damit zurechtzukommen. Ich beobachte sie ganz genau dabei, und dadurch wächst in mir ein inneres Bild. Je älter ich werde, desto besser kann ich mich mit diesem Gedanken, dass Mama und Papa für mich da sind, beruhigen. Und immer häufiger habe ich selbst eine Idee, was ich machen kann, damit es mir selbst wieder besser geht.“ Dies beschreibt in einfachen Worten, wie Kinder selbstregulative Kompetenzen entwickeln.

Basierend auf diesen Grundgedanken habe ich Wild Feelings geschrieben.

Erster Teil

Wild Feelings in der Praxis

Wie Familien daran wachsen können

Seit vielen Jahren berate ich Eltern nach dem familiensystemischen und bindungsbasierten Ansatz. Die hier beschrieben Fallgeschichten entstammen meiner persönlichen Beratungsarbeit. Ich habe alle Beschreibungen so weit verändert, dass Rückschlüsse auf Familien nicht möglich sind. Jede Person hat natürlich einen neuen Namen erhalten.

Die Heranziehung von Fallbeispielen erscheint mir hilfreicher als eine rein theoretische Abhandlung. Viele Eltern haben mir nach der Lektüre meiner bisherigen Bücher Wild Child und Wild Family berichtet, dass sie beim Lesen der darin enthaltenen Fallbeispiele große Erleichterung verspürten: „Anderen Eltern geht’s auch so!“ Als stärkend wird möglicherweise das Gefühl einer sogenannten Gruppenkohäsion empfunden – der Zusammenhalt untereinander als soziale Gruppe. Damit ist wiederum nicht gemeint, dass Eltern immer ähnlich fühlen oder dieselbe Meinung teilen müssen. Was alle Eltern jedoch miteinander verbindet: Sie tragen die Verantwortung für die nächste Generation und stehen somit mehr oder weniger ungewollt im Mittelpunkt der Kritik, wenn es mit der Erziehung nicht „rundläuft.“

Die zehn Fallbeispiele in diesem Buch sollen Eltern Mut und Hoffnung, Anregungen und Ideen liefern, wie schwierige Situationen bewältigt werden können. Sie sind im Übrigen keine extremen Fälle – vielmehr ein Abbild dessen, was Eltern tagtäglich mit ihren Kindern erleben und bewältigen dürfen. Mein Wunsch ist es außerdem, dass sich die Sichtbarkeit der Herausforderungen von Eltern erhöht: Es sollte mehr gesehen werden, worunter Eltern leiden, mit welchen Anstrengungen Elternschaft oftmals einhergeht. Gleichzeitig möchte ich im positiven Sinn zeigen, wie das Zusammenleben mit Kindern Eltern reifer, „erwachsener“ und tatsächlich glücklicher werden lässt.

Wild Feelings ist keine theoretische Abhandlung, sondern ein fundierter praxisorientierter Ratgeber. Los geht’s!

Vorab möchte ich nur noch ein paar wichtige und hilfreiche Begriffserklärungen liefern, damit Sie als Leserinnen und Leser wissen, was sich hinter bestimmten Begrifflichkeiten verbirgt oder wie diese zu verstehen sind.

Erziehungsstile

Die Eltern-Kind-Beziehung wird insbesondere vom Verhalten der Eltern sowie ihrer Einstellung geprägt. Der elterliche Erziehungsstil hat wesentlichen Einfluss auf das emotionale Klima einer Familie. Die Erziehungsstilforschung empfiehlt die sogenannte „autoritative Erziehung“. Eltern, die diesem Stil folgen, bieten ein ausgewogenes Maß an Lenkung, Orientierung sowie Freiräumen an. Das familiäre Klima ist von Wärme, Interesse und Verständnis gekennzeichnet. Autoritativ erzogene Kinder schneiden in sämtlichen Entwicklungsbereichen – sozio-emotional sowie kognitiv – besser ab als ihre Altersgenossen, die mit anderen Erziehungsstilen sozialisiert werden.[1]

Das Konzept der bindungs- und bedürfnisorientierten Erziehung

Erziehung unterlag schon immer Trends, Strömungen und Empfehlungen. Eltern können heute wählen. Sie können bindungs- und bedürfnisorientiert erziehen. Viele von ihnen kürzen es inzwischen auf die Formel „BO“ („bedürfnisorientiert“) ab. Wieder andere sprechen von beziehungsstarker Erziehung oder friedvoller Elternschaft. Auch Anleihen aus dem angloamerikanischen Raum sind möglich wie z. B. „Attachment Parenting“ oder „Gentle Parenting“.

Nun wäre es durchaus möglich, all diese Begrifflichkeiten zu definieren, wissenschaftlich auf ihre Relevanz hin zu prüfen und Empfehlungen auszusprechen. Dieser Ratgeber verfolgt jedoch nicht das Ziel, eine Übersichtsarbeit über aktuelle Erziehungsbegriffe zu verfassen. Und zwar aus dem folgenden Grund: Eltern, die in meine Beratungspraxis kommen, stellen sich häufig als bindungs- und bedürfnisorientiert denkende Eltern vor. Wie diese Haltung sich im Umgang mit dem Kind, den Kindern jedoch konkret ausgestaltet, könnte oftmals nicht unterschiedlicher sein. Was diese Eltern jedoch allesamt verbindet: Sie wünschen sich, dass ihre Kinder eine gute Kindheit verbringen und sich die Beziehung zwischen ihnen und ihrem Kind möglichst stabil und tragfähig entwickelt.

Wie dies gelingen kann, wurde bereits vor vielen Jahrzehnten von der Bindungstheorie und -forschung in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen gerückt. Der wissenschaftliche Nachweis wurde unlängst erbracht: Es sind tatsächlich die familiären Beziehungserfahrungen, die von prägender Natur für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sind.

Eine gelingende, bindungsorientierte Erziehung bezieht sich meiner Auffassung nach immer auf die autoritative Erziehung. Dies bedeutet, dass Eltern ihren Kindern ein ausgewogenes Maß an Wärme, Liebe, Verständnis, Freiräumen und ebenso Orientierung sowie Grenzen anbieten. Und wie dies, nicht nur theoretisch, sondern vielmehr auch praktisch umsetzbar wird, beschreibe ich in diesem Buch.

Bindung

Das Verhalten von Bezugspersonen in den sogenannten bindungsrelevanten Situationen ist entscheidend für die Qualität der Bindung. Kinder binden sich sicher an feinfühlige Bezugspersonen. Dies ist die Grundvoraussetzung für eine gute Bindung. Eine solche Bezugsperson bietet ausreichend Trost, Sicherheit und Unterstützung an, wenn sich das Kind wehgetan hat, überfordert und frustriert ist oder ängstliches Verhalten zeigt. In sicheren Eltern-Kind-Beziehungen wird Kindern jedoch auch ausreichend Autonomie zugestanden, was sich wiederum positiv in einem neugierigen Erkundungsverhalten niederschlägt. Dies hat positive Effekte auf die Entwicklung der kindlichen Selbstständigkeit und stärkt das kindliche Selbstwertgefühl. Eine sichere Bindung geht also mit verschiedenen Vorteilen für die sozio-emotionale sowie kognitive Entwicklung des Kindes einher.

Unsichere Bindungsbeziehungen wirken sich weniger positiv auf die Entwicklung aus. Diese entstehen, wenn Eltern sich entweder überwiegend abweisend (unsicher-vermeidender Stil) oder ambivalent (unsicher-ambivalenter Stil) verhalten. Unsichere Bindungsmuster sind keine Pathologie. Sie bieten dem Kind aber nur ein geringes Maß an emotionaler Sicherheit, obwohl es mehr davon bräuchte.[2]

Co-Regulierung

Eine Hauptaufgabe von Eltern ist die Regulation von kindlichen Erregungszuständen. Kinder wenden sich beim Empfinden von Wut, Angst und Traurigkeit an eine verfügbare Bindungsperson. Ihre Aufgabe ist es, die Intensität der kindlichen Anspannung zu reduzieren. Diese unterstützende Begleitung führt zu einer emotionalen Beruhigung des Kindes. Im Zusammensein mit seinen Eltern erwirbt das Kind im Lauf seiner Entwicklung dann die Fähigkeit zur Selbstregulation. Dieser Prozess erstreckt sich über einen langen Zeitraum und umfasst die gesamte Kindheit und sogar noch die Jugend.

Kindliche Emotionen verlieren für Eltern rasch an Bedrohlichkeit, wenn sie verstehen, warum sie möglicherweise selbst so heftig auf die emotionale Erregung ihres Kindes reagieren. Eine solche Erkenntnis ist wiederum die Basis einer guten Co-Regulation: Das Kind trifft auf einen überwiegend ruhigen Elternteil, der sich nicht von den kindlichen Gefühlen mitreißen lässt oder diese als überflüssig oder gar lästig abtut. Die Mutter oder der Vater halten ein Gefühl gemeinsam mit dem Kind aus und bieten – je nach Affekt – Nähe, Trost, Sicherheit, Verständnis oder zunächst auch emotionalen Freiraum an.[3]

Gefühle und Emotionen

Die Begriffe Gefühl und Emotion werden häufig deckungsgleich verwendet, obwohl es aus psychologischer und neurowissenschaftlicher Sicht Unterschiede zwischen ihnen gibt. Letztere sind größtenteils angeboren und die Voraussetzung dafür, dass wir Erstere überhaupt wahrnehmen können.

Als sogenannte Basisemotionen gelten unter anderem Freude, Trauer, Überraschung, Angst, Verachtung, Ekel und Ärger/Wut. Ihr zentrales Merkmal ist, dass sie grundlegende, unabhängige Empfindungen sind und kein komplexes Zusammenspiel unter ihnen stattfindet. Ihre Entstehung hat evolutionäre Hintergründe. Basisemotionen zeigen sich kulturübergreifend und sind universell im Ausdruck. So entspricht die Mimik von blind geborenen Kindern beim Empfinden von Freude, Trauer, Angst und Wut dem Gesichtsausdruck von Menschen ohne Seheinschränkungen.[4] Die sogenannten sozialen Emotionen – wie Stolz, Scham und Schuld – entwickeln sich erst ab dem zweiten Lebensjahr des Kindes.[5]

Emotionen führen zu körperlichen Reaktionen wie Herzklopfen, Zittern oder Tränen. Ihre Kontrolle ist kaum möglich, und sie klingen meist schneller ab als Gefühle. Ein weiterer Unterschied ist neben der Dauer vor allem auch die Sprache, die wir hierfür finden. Natürlich nehmen Menschen ihre körperlichen Reaktionen, ausgelöst durch Emotionen, wahr. Sie befassen sich jedoch vor allem mit den hieraus resultierenden Gefühlen, fragen sich, was dazu geführt hat, wie andere nun über sie denken oder welche Folgen eine Empfindung für sie persönlich hat. Das folgende Beispiel veranschaulicht dies. Ein Mensch, der weint, sagt in aller Regel: „Ich bin so traurig. Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun?“, und nicht: „Tränen laufen aus meinen Augen und tropfen den Boden nass. Was stimmt nicht mit mir?“

Gefühle sind außerdem vielschichtig und komplex. So ist es durchaus möglich, gleichzeitig glücklich und auch ein bisschen traurig zu sein. Wie wir uns fühlen, ist also ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Gefühle können auch unbewusst bleiben, wenn sie massiv verdrängt und abgewehrt werden. Hier ist insbesondere der familiäre Umgang entscheidend: Forschungsarbeiten zeigen auf, dass die Art, wie Eltern selbst über Gefühle sprechen, für die kindliche Entwicklung hoch bedeutsam ist: Kinder, die bereits im Alter von zwei und drei Jahren altersgerecht in Gespräche über Gefühle eingebunden werden, weisen eine bessere sozio-emotionale Entwicklung auf als Kinder, denen diese Erfahrung verwehrt bleibt. Der elterliche Umgang mit Gefühlen hat also einen unmittelbaren Einfluss auf die kindliche Fähigkeit, die eigenen Gefühle sowie die der anderen zu verstehen.[6]

[1]Siegler, Eisenberg, De Loache et al., 2016

[2]Grossmann/Grossmann, 2023; Brisch, 2024

[3]Brisch, 2020, 2022

[4]Ekman, 1999

[5]Oerter/Montada, 2002; Haug-Schnabel/Bensel, 2017

[6]Siegler, Eisenberg, De Loache et al., 2016

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags

Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.

Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.

Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.

Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.

Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.

Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.