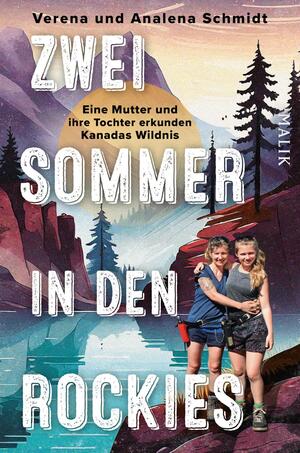

Zwei Sommer in den Rockies Zwei Sommer in den Rockies - eBook-Ausgabe

Eine Mutter und ihre Tochter erkunden Kanadas Wildnis

— Ein Bericht über die Wandersommer eines ungleichen Mutter-Tochter-Gespanns in den Rocky Mountains„Ein lesenswertes Buch, das die unterschiedlichen Gefühlslagen von Mutter wie Tochter gut vermittelt.“ - Bergsteiger

Zwei Sommer in den Rockies — Inhalt

Mutter-Tochter-Reise

Nach dem tragischen Unfalltod von Verenas Partner und Analenas Vater, werden ihrer beider Leben auf den Kopf gestellt. Gemeinsam begeben sich die nun alleinerziehende Mutter und ihre Tochter auf Wanderreise in die kanadischen Rocky Mountains.

Ein Wandermuffel und ein Wanderfan

Die 13-jährige Analena ist jedoch ein richtiger Wandermuffel. Auf Dauer nur zu zweit auf engem Raum, müssen alle Entscheidungen des (Wander-)Alltags gemeinsam getroffen werden. Da ist Stress eigentlich vorprogrammiert.

Von zwei Zankhennen zum Dreamteam

Und tatsächlich knallt es so manches Mal. Täglich erleben die beiden sowohl Überforderung als auch Aufregung, Frust und Freude gemeinsam, stellen sich aufeinander ein und teilen auch ihre Trauer. Im Backcountry Westkanadas, weit weg vom Alltag zu Hause, schweißt ihr von viel Wärme und Zuneigung geprägter Umgang sie noch enger zusammen.

Eine Reise, zwei Perspektiven

Ein aufrichtiger und selbstreflektierter Bericht aus beiden Perspektiven über zwei besonders prägende Wandersommer in den kanadischen Rockies, in dem auch Ausflüge zu Tierwelt, Geologie und Landeskunde nicht zu kurz kommen.

Leseprobe zu „Zwei Sommer in den Rockies“

Aufbruch – wie alles begann

Tausende von Meilen westlich vom schnuckeligen Europa entfernt, wo die endlose Prärie Nordamerikas auf die monumentale Gebirgskette der Rockies knallt und einst zwei Länder am 49. Breitengrad eine schnurgerade Grenze zogen, brannte die Sonne skrupellos vom Himmel auf uns herab. Frei wie Vögel in einem Horst blickten wir über das felsige Gebirgsmeer hinweg. Wie starre Wogen reihten sich unter uns die Gipfelketten aneinander. Hie und da blitzten die letzten Reste ewigen Eises auf und dunkles Grün durchzog die seltenen [...]

Aufbruch – wie alles begann

Tausende von Meilen westlich vom schnuckeligen Europa entfernt, wo die endlose Prärie Nordamerikas auf die monumentale Gebirgskette der Rockies knallt und einst zwei Länder am 49. Breitengrad eine schnurgerade Grenze zogen, brannte die Sonne skrupellos vom Himmel auf uns herab. Frei wie Vögel in einem Horst blickten wir über das felsige Gebirgsmeer hinweg. Wie starre Wogen reihten sich unter uns die Gipfelketten aneinander. Hie und da blitzten die letzten Reste ewigen Eises auf und dunkles Grün durchzog die seltenen Wellentäler. Unter dem tiefblauen Dach des Himmelszeltes schienen die sonst majestätischen Berge klein und unscheinbar. Wolkenfetzen schwebten über uns hinweg. Das knatternde Flattern der roten Gipfelfahne durchbrach das Fauchen des Windes. Gemeinsam blickten wir knapp 1500 Meter in die Tiefe. Was für ein Moment!

Unter uns lag der mäandernde Bow River, wo zwei Jahre zuvor unser gemeinsames Abenteuer begonnen hatte. Wir schauten zurück auf einen kurzen und einen langen Wandersommer in den kanadischen Rockies. Trauer und Erleichterung schossen zeitgleich in uns hoch. Zum einen waren wir unglaublich froh, bald wieder ein flauschiges Bett als Nachtlager und abwechslungsreicheres Essen zu haben, zum anderen fiel es uns schwer, Kanada und die eindrücklichen Erlebnisse loszulassen.

Während uns im ersten Sommer Virenmonster, Wetterkapriolen und Unerfahrenheit entgegengeschlagen waren, hatten wir in den ersten Wochen des zweiten Sommers mit unseren Charakteren zu kämpfen gehabt. Im Land der Bären, Pumas und Wölfe waren wir wie aneinandergefesselt. Wir wichen aus Sicherheitsgründen nie mehr als nötig voneinander weg und blieben die meiste Zeit in Ruf- und Sichtweite. Unsere Vorstellungen rammten aneinander, unsere Wünsche drifteten auseinander und unsere Zuneigung führte uns wieder zueinander. Die Launen des Hochgebirges jagten uns großen Schreck ein und zu Beginn waren wir nicht stark genug, um ihnen die Stirn zu bieten. Doch die Herausforderungen der wilden Natur ließen uns wachsen – manchmal sogar über uns hinaus.

Nach und nach lösten sich auch die starren Strukturen zwischen uns als Erwachsene und Jugendliche, als 35-jährige Mutter Verena und 13-jährige Tochter Analena auf, die Stärkere half der jeweils Schwächeren. Wir wuchsen zu einem echten Dreamteam zusammen. Jeden Tag unterwegs, stets draußen in den wilden kanadischen Weiten entdeckten wir nicht nur diese sagenhaften Gebirgsregionen, sondern auch die Turbulenzen unserer Seelen, die enorme Kraft unserer Körper und Geiste sowie unsere unendlich tiefe Verbundenheit.

Von alldem wussten wir zwei Jahre zuvor noch nichts.

Im Herbst 2015 war der Entschluss gefasst, dass wir die kommenden zwei Sommer in den weiten Gebirgsläufen Westkanadas wandern und steile Berge erklimmen würden. Tag für Tag. Fernab jeglicher Großstädte, und das meist ohne Internet – was bei Analena alles andere als Begeisterung hervorrief. Doch wenige Monate zuvor hatten wir Oliver – Analenas Vater und Verenas langjährigen Partner – durch einen plötzlichen Unfall verloren. Die Welt geriet für uns dadurch nicht nur ins Wanken, sie stürzte ein.

Zum Innehalten blieb keine Zeit. Sein Plattenlabel musste abgewickelt werden, und wir mussten uns in der neuen Situation irgendwie zurechtfinden. Um einfach alles hinter uns zu lassen, buchten wir einen Flug auf die Azoren, den wir jedoch wegen der plötzlichen Nierenkolik Verenas wieder stornieren mussten. Doch wir wussten, wir mussten es schaffen, irgendwie. Wir brauchten Zeit – die eine mehr, die andere weniger – und einen anderen Ort, irgendwo draußen.

Aber wie sollte das gehen? Auf jeden Fall zusammen – das war schnell klar, und als sich der Bergverlag Rother auf das Konzept eines Wanderführers über die „Kanadischen Rocky Mountains“, das Verena einreichte, einließ und einen Buchvertrag anbot, wurde unser Plan konkret. Zwei Sommer sollten die Recherchen dauern, so lange, wie wir eben Zeit abknapsen konnten. Im ersten Sommer würden wir die gesamte Zeit von drei Wochen zusammen wandern, von den über drei Monaten im zweiten Sommer wäre Analena nur etwa die Hälfte der Zeit dabei – zwei Wochen in den Pfingstferien und vier in den Sommerferien –, mehr ging wegen der Schule nicht. Aber so konnten wir wenigstens diese Zeit miteinander verbringen und waren nicht monatelang voneinander getrennt.

Zwar hatten wir beide keine Ahnung vom Zelten in freier Wildbahn – noch dazu in einer Landschaft, in der Pumas und Bären leben. Aber auf Zeltplätzen oder in Felshöhlen draußen zu übernachten, war uns nicht fremd. Vor uns lagen zwei aufregende Sommer und über 55 Touren durch die Weiten Kanadas, die bislang intensivste Zeit unseres Lebens.

Dass wir jemals ein Buch über unser Abenteuer schreiben würden, konnte damals niemand ahnen, waren wir doch nur für das Wanderführerprojekt und unsere „Pausen- und Gemeinsamzeit“ unterwegs. Als der Gedanke dazu reifte, lag der zweite Sommer bereits fünf Jahre zurück, und wir gingen im Alltag längst getrennter Wege, nach wie vor in tiefer Verbundenheit. Umso neugieriger waren wir, wie jede für sich auf unsere zwei Sommer in Kanada zurückblicken würde. Allerdings wollten wir die ehrliche und unverfärbte Meinung der jeweils anderen nicht schon im Vorfeld erfahren. Also erstellten wir gemeinsam ein Skript mit der chronologischen Abfolge der Touren sowie den prägnantesten Ereignissen und schrieben dann jede für sich ihre Erinnerungen auf, zunächst noch ohne die Texte der jeweils anderen zu lesen.

Wir beschlossen, die beiden Perspektiven nicht in einen gemeinsamen Texttopf zu werfen, sondern unser beider Fassungen wie zwei verschiedenfarbige Fäden ineinander zu verweben und jeweils mit einem Symbol zu kennzeichnen.

Betrachteten wir die Ereignisse aus derselben Perspektive? Welche Assoziationen verbanden wir mit den Erlebnissen, welche Emotionen kamen hoch? Was ist uns in lebendiger Erinnerung geblieben und was verblasst? Was war cool und was total daneben?

Kapitel 1: Sommer

Start – vom Rollen zum Laufen

Verena

Begonnen hatte alles knapp fünf Wochen zuvor. Aufgeregt hatten wir ein gutes Jahr nach unserem entsetzlichen Verlust gemeinsam in Frankfurt ein Flugzeug nach New York bestiegen. Denn anstatt direkt in unser Wanderabenteuer zu starten, mussten wir zunächst einen vierwöchigen Roadtrip durch die USA einlegen, den ich als Reiseleiterin für das Unternehmen Rotel Tours begleitete. Analena kam mit auf diese Tour, denn so konnten wir mehr Zeit miteinander verbringen. Außerdem sah sie gleichzeitig die Vielfalt des nordamerikanischen Kontinents mit seinen Naturwundern wie den Niagarafällen, dem Devils Tower, Yellowstone-Nationalpark und dem Grand Canyon sowie den kontrastreichen Metropolen San Francisco und Chicago. Unsere Tour endete in Los Angeles. Hier wollten wir anschließend noch zwei Tage verbringen – die chillige Strandzeit im sonnigen Kalifornien hatte ich Analena versprechen müssen –, bevor es nach Calgary in Kanada ging, um endlich zu wandern.

In kurzer Zeit viel sehen zu wollen, heißt, lange Strecken sitzend im Bus zurückzulegen, nur von kurzen Foto- und WC-Pausen unterbrochen. Umso mehr konnte ich es nach diesem Monat on the road kaum erwarten, endlich zu Fuß tiefer in die Landschaften einzudringen, an denen ich bei früheren Reiseleitertouren immer nur vorbeigefahren war. Endlich die Trails zu gehen, aus denen andere verdreckt und mit glücklichen Gesichtern rauskamen. Endlich selbst das Backcountry zu entdecken, die ungezähmte Wildnis der kanadischen Rockies. Egal, wie der Trip verlaufen würde, wir würden mit unschätzbar wertvollen Erfahrungen zurückkommen.

Ich war superfroh, meine Tochter mitnehmen zu können, sie rauszuholen aus dem deutschen Dorfleben und ihren Horizont zu erweitern, damit sie später in dieser Welt besser klarkommt. Reisen, andere Kulturen erleben und sich unterwegs zurechtfinden, vermittelt einfach so viel Toleranz und Skills, wie es kein noch so schlaues Buch oder stationärer Unterricht vermag, auch wenn diese auf ihre Weise sehr wichtig sind. Ich wusste, dass unser Projekt herausfordernd werden würde, dachte aber, wir würden uns im ersten Sommer vorsichtig herantasten und es im zweiten dann durchziehen.

Planmäßig landeten wir Ende August in Calgary, der Millionenmetropole am Rande der Prärie, deren rot umrandeter, 190 Meter hoher Tower meilenweit aus allen Richtungen und wunderbar aus der Luft zu sehen ist. Direkt am Flughafen stiegen wir in unseren geräumigen weißen Mietwagen, der uns die nächsten Wochen durchs Herz der kanadischen Rockies fahren, zugleich aber als Speisekammer (Kofferraum), Kleiderschrank (Rücksitze) und Schlafstätte (abwechselnd Sitze vorn oder die Rückbank) dienen sollte. Geplant waren zu Beginn ein paar Tagestouren, später eine dreitägige Backcountrytour mit anschließenden Tagestouren. Ich hatte für die ersten Nächte einen Zeltplatz reserviert, aber nicht durchgängig für alle anderen, um flexibel zu bleiben.

Nach einem Großeinkauf verließen wir rasch die Cowboystadt am Bow River, um auf dem Trans-Canada Highway dem Fluss aufwärts gen Westen zu seinem eisigen Ursprung im steinigen Gebirge zu folgen. Die 140 Kilometer ins quirlige Touristenstädtchen Banff verzauberten mich jedes Mal aufs Neue. Wie ein leiser Trommelwirbel kündigten die sanften Hügel mit ihrem trockenen Gras das Gebirge an, das wie mit jedem Paukenschlag höher und steiler gen Himmel strebte, je näher wir ihm kamen, bis sich die im Frühsommer noch mit Schnee bedeckten Bergmassive direkt neben dem Highway wie gewaltige Trutzburgen auftürmten. Endlich angekommen im kanadischen Bergland. Wunderbar!

Doch gleich am Anfang unseres Wanderabenteuers zeigte sich uns das Leben erneut von seiner unerschütterlichen Wankelmütigkeit, denn nichts lief wie geplant. Als an diesem ersten Wandermorgen im etwa 1400 Meter hoch gelegenen Bergstädtchen Banff die Sonne aufging, begrüßte mich im Zelt die verknarzte Stimme meiner Tochter mit einem heiseren „Good morning“, der so ziemlich das Gegenteil zu werden versprach. Ein Blick in ihre noch wach werdenden Augen bestätigte meine Vermutung: Eine saftige Erkältung machte sich in ihr breit. Und ganz sicher bald auch in mir. So war es immer. Eine wurde krank, die andere steckte sich an.

Da körperliche Anstrengung für eine rasche Genesung tabu ist, wurde ich erst mal zornig. Nicht dein Ernst, dachte ich wütend, als gewaltiger Frust in mir aufstieg. Wieso war sie manchmal nur so stur! Sie wusste doch, wie wichtig es war, dass wir in diesen Wochen wandern gingen, dass wir den Grundstein für den Wanderführer legten, und jeder einzelne Wandertag zählte. Und dennoch hatte sie sich vor ein paar Tagen nichts drübergezogen, als es kalt wurde. Trotz mehrfacher Bitten von mir! Mit „Nee, mir ist nicht kalt“, „Wirklich nicht!“, hatte sie mich abgewimmelt. Da sie ein völlig anderes Hitzeempfinden hat als ich, konnte das durchaus stimmen. Sie schwitzt oft, wenn ich schon friere und zwei Lagen Longsleeves übergezogen habe. Trotzdem! Ihr Versprechen „Mama, ich werde nicht krank“ konnte sie nicht halten. Wie auch, wenn sie schwitzend im Wind tanzt.

Wenn es doch nur ein ganz normaler Urlaub wäre! War es aber nicht, denn wir mussten ja die Touren zusammenbekommen. Mir blieb also nichts anderes übrig, als an diesem Zwangspausentag einfache Routen rauszusuchen, die wir selbst in angeschlagenem Zustand in den Folgetagen gemütlich würden gehen können.

Glücklicherweise wirkte der Pausentag Wunder, und mein „Virenmutterschiff“, wie wir die jeweils Ersterkrankte nannten, fühlte sich am nächsten Morgen schon wieder um einiges besser. So begannen wir mit der entspannten Rundwanderung an der Cave and Basin National Historic Site in Banff. Dort, wo 1885 der erste Nationalpark Kanadas, und nach dem Yellowstone (USA) und dem Royal-Nationalpark (Australien) der drittälteste der Welt gegründet wurde. Nachdem es zu Rechtsstreitigkeiten zwischen den Bahnarbeitern gekommen war, welche die heißen Quellen bei der Bahnstation namens „Side 29“ entdeckt hatten, wurden damals 26 Quadratkilometer Land rund um die Quellen und Kalksteinhöhlen des heutigen Banff von der kanadischen Regierung unter Schutz gestellt. Die vermutete touristische Goldgrube entpuppte sich tatsächlich als wahrer Schatz, zu dem heute jährlich Millionen Menschen pilgern. Baden dürfen in den Originalquellen am Fuße des Sulphur Mountain allerdings nur die vom Aussterben bedrohten Banff Spring Snails, luftatmende Süßwasserschnecken, die nicht größer sind als die Kerne eines Apfels. Die weiter oben gelegenen Upper Hot Springs laden jedoch zum Bad im warmen Thermalwasser ein, und wer will, kann sogar in historisch designten Badeanzügen ins Wasser eintauchen.

Auf dieser Runde fotografierte ich alles: Disteln mit und ohne Biene; die flache Buschlandschaft mit ihren hüfthohen Weiden und trockenen Gräsern, die den Blick auf die von der Hitze des Sommers ausgedorrten Gipfel der Front Range freigaben; Margeriten mit und ohne Schmetterling; Kanufahrende, die sich auf dem türkisfarbenen Bow River treiben ließen; eine Gruppe zu Pferde, die mit und ohne Cowboyhut aus dem niedrigen Waldstück trabte; rot leuchtende Hagebutten und blaue Libellen; die schmale Schlucht des Sundance Canyon, in der sich Treibholz kreuz und quer im und über dem Bach verkeilt hatte; moosbehangene Felsen mit und ohne Pilz sowie Analena im Sommerkleid. Ende August war es hochsommerlich warm, und wir genossen diesen Spaziergang mit vielen Pausen. Noch war alles entspannt, noch konnten wir uns schonen.

In den nächsten Tagen standen weitere kurze Halbtages- und Tagestouren auf dem Plan, die uns jedoch in etwas höhere Lagen führen sollten. Schließlich mussten wir uns auf die anstehende erste Backcountrytour vorbereiten. Zum ersten Mal würde es für drei Tage ins kanadische Hinterland gehen. Dorthin, wo es zwar Wanderwege und Zeltplätze mit einfachen Plumpsklos gibt, aber keine weitere Infrastruktur. Wir mussten alles mitnehmen, was wir zum Zelten brauchen würden, und das hieß: schwere Rucksäcke. In diesen Tagen banden wir sicherheitshalber ein klimperndes Bärenglöckchen an Analenas Wanderschuh fest und stiefelten los. Ein Fehler, aus argloser Unkenntnis geboren, den wir später nicht wiederholen sollten.

Analena ging es zum Glück zunehmend besser und jetzt war sie diejenige von uns beiden, die vorankommen wollte, anstatt dauernd stehen zu bleiben. Da ich noch nicht einschätzen konnte, welche Fotos für den Wanderführer relevant sein würden, nahm ich weiterhin jede Kleinigkeit unter die Linse und fotografierte sie aus mehreren Perspektiven, damit am Ende auch wirklich alles passte.

Analena zeterte: „So kommen wir ja nie voran!“ Weder die Aussicht hinab auf den Bow River, der sich durch ein breites Tal finsterer Tannen wand, noch die hoch aufragenden, kargen Zacken entfernter Gipfel konnten sie begeistern. Das Einzige, was Analena in Erstaunen versetzte, waren die wuseligen Nagetiere jeglicher Couleur. „Oh, wie schnuckelig“ waren doch die Streifenhörnchen und Murmeltiere, die auf den großen Blöcken der Geröllhänge hoch- und runtersprangen. „Oh, wie süüüüüß“ fand sie deren schrille Schreie, wenn sie sich gegenseitig vor am Himmel schwebenden Greifvögeln warnten.

Stundenlang konnte „meene Kleene“ dem turbulenten Treiben zusehen oder mit ihrer Kamera hinterherflitzen. Meine Mundwinkel zogen sich unwillkürlich breit nach oben, als ich sie so fröhlich sah. Und ganz nebenbei entstanden auch ein paar gelungene Fotos von eben den Streifenhörnchen, mausähnlichen Pfeifhasen und Murmeltieren für den Wanderführer. Sie sammelten eifrig Vorräte für den bevorstehenden Winter, der sich bereits im Sauseschritt näherte, was für diese Jahreszeit ungewöhnlich war.

Wir wildnisunerfahrenen Mädels spürten davon nur wenig: Die von der Glut des Sommers erhitzten Täler kühlten nur langsam ab. Analenas Sommerkleid verschwand zwar in den nächsten Tagen im Kleiderreservoir des Autos, aber an dessen Stelle traten lediglich lange Hose und Sweatshirt. Für uns begann eine wohltemperierte Wanderzeit, die jedoch nur kurz andauern sollte.

Analena

Da sie schon sehr lange als Reiseleiterin arbeitete, durfte ich auch öfter auf ihre Touren in Amerika mitkommen. Das war genial, es gab so viel zu sehen und das Beste daran war, dass es sich zum Großteil um Stadtbesichtigungen handelte. Wenn doch mal eine Wanderung dabei war, dann höchstens ein kurzer Spaziergang. Das lag auch daran, dass bei ihren Reisen viele ältere Gäste und Familien mitfuhren, deshalb konnte sie es – zum Glück! – mit dem Laufen nicht gar so sehr übertreiben.

Meine Mitschüler:innen machten derweil tendenziell eher Urlaub im Mittelmeerraum oder fuhren an die Ost- oder Nordsee. Witzigerweise wollte ich damals immer mal ans Mittelmeer, gerade dorthin, wo es meine Mutter so überhaupt nicht hinzog. Während sie so gerne Urlaub in den Bergen machte, zog es mich eher zum Meer, in die Wärme.

Schon während der Rotel-Reise meiner Mutter in den USA merkte ich, wie die Aufregung vor der bevorstehenden Kanadareise in ihr hochkochte. Es war etwas, was sie noch nie gemacht hatte, weshalb sie angespannt war. Sie ist immer sehr hibbelig, sprüht vor Ideen und ist viel zu aktiv – deshalb nannte ich sie auch manchmal meinen „Presslufthammer“. Das war nie böse gemeint, sondern ein Spitzname, um sie ein bisschen aufzuziehen. Aber wenn sie stiller, ernster und zurückgezogener ist, merkt man, dass sie etwas beschäftigt; das kann sowohl im Guten als auch im Schlechten sein. Diesmal war es natürlich im Guten. Für mich war es einfacher, mich während der Tour komplett zu entspannen, denn ich hatte ja nicht so viel Verantwortung für die anschließende Kanadareise. Ich war total auf unsere bevorstehende Zeit gespannt. Das Wandern war das Einzige, was mich beunruhigte.

Die Rotel-Reise durch Amerika ging viel zu schnell vorbei. Ich hatte die Zeit sehr genossen, im Bus herumgefahren zu werden, Nationalparks und Naturphänomene wie den Grand Canyon und das Monument Valley zu sehen; Städte wie New York, Chicago, Las Vegas, San Francisco, Los Angeles und Salt Lake City zu besichtigen. Ich wollte irgendwie nicht, dass es aufhört. So viele Eindrücke, die ich noch längst nicht verarbeitet hatte. Warum jetzt wandern? Man latscht durch die Gegend, hat ab und zu die Gelegenheit, in die Gegend zu gucken, und dann geht man wieder heim. Was genau hat man jetzt davon? Ich mochte Städtetouren und das Durch-die-Gegend-Fahren viel lieber! Aber Gemecker hilft da nicht, es war nun mal lange im Voraus der Plan gewesen und da gab es ja auch noch die Abgabetermine. Wir flogen also weiter nach Kanada und frisch und munter wollten wir diese erste Etappe beginnen.

Mein typisches Thema: Erkältung. Wenn ich krank bin, dann handelt es sich immer um eine Erkältung. Sie häuften sich ganz schön in den Wintermonaten. Zum Unglück meiner Mom wurde sie auch immer von mir angesteckt. So auch gleich zu Beginn unserer großen Mission oder vielmehr ihrer großen Mission, in die ich so mit reingerutscht war.

Wenn mir nicht kalt ist, komme ich gar nicht auf die Idee – geschweige denn, dass ich es möchte –, mir eine Jacke überzuziehen, denn eigentlich sollte einem doch der eigene Körper anzeigen, wenn es ihm zu kalt ist. Aber nein, meiner natürlich nicht. Ich werde einfach plötzlich krank und kann mir nicht erklären, woran das jetzt gelegen haben soll! Und dann werde ich auch noch angemotzt deswegen. Ich kann doch nichts dafür! Aber klar, ich bin dann das „Virenmutterschiff“ und stecke die Personen an, die in meiner nächsten Umgebung sind, wie in dem Fall – und sonst auch immer – meine Mom. Natürlich fatal für ihre Unternehmung, in so kurzer Zeit so viele Touren für einen Wanderführer zu beschreiben.

Realität – unvorbereitet ins Hinterland

Verena

Sorgfältig packten wir am Parkplatz Zelt, Isomatten, Kocher, Essen und Wechselklamotten in die Rucksäcke. In den Seitentaschen war sogar noch Platz für frische Äpfel und einen Pfirsich. Die große Wasserflasche verstauten wir in meinem Rucksack, über den ich noch eine Jacke und eine Weste quer drüberhängte. Naiv, mit einem Apfel in der Hand und gut gelaunt, machten wir uns bei strahlendem Sonnenschein mit viel zu schweren Rucksäcken auf den Weg ins Hinterland.

Die ersten Schritte Richtung Skoki-Tal fühlten sich an, als ob ich durch zähen Schlamm waten würde, so schwer kamen meine Beine auf der breiten Geröllstraße in Gang. Wow, war mein Rucksack schwer! Meine Eltern hatten mir diesen großen und robusten Backpack geschenkt, als ich sechzehn Jahre alt war und zu meiner ersten und einzigen geführten Hüttentour in den Alpen aufbrach. Die Idee dazu entstand im Urlaub in Südtirol, als wir Schloss Juval besuchten und mir Reinhold Messner persönlich, der zufällig vor Ort gewesen ist, auf Anfrage Hüttentouren ans Herz legte, als ersten Schritt, um tiefer in die Berge vorzudringen. Ich war und bin bis heute schwer beeindruckt von der Bodenständigkeit und Freundlichkeit des weltberühmten Bergsteigers.

Seit dieser ersten Hüttentour begleitete mich mein blau-schwarzer Rucksack beständig. Was er schon alles gesehen hat! Vor allem während meiner Teenagerzeit in der Sächsischen Schweiz leistete er mir treue Dienste, als ich mit meinen Kumpels und meiner Jugendliebe Paul oft übers Wochenende draußen war und wir unter den Felsüberhängen schliefen, was heutzutage nur noch Kletterern erlaubt ist, und auch das mit Einschränkungen. Schlafsack und Isomatte, Wasser und Wein, Käse und Brot passten wunderbar hinein. Nach dem Abitur nahm ich ihn statt eines Koffers mit auf die Philippinen, als ich dort ein knappes Jahr verbrachte, und auch als ich später in Alaska mit einer Cessna fliegen lernte, und bei meiner Wilderness-First-Responder-Ausbildung in Schweden und Island war er dabei.

Da wir mit Rotel Tours oft entlegene Gegenden durchkreuzten, wo es keinen schnellen Rettungsdienst gab, wollte ich für den Ernstfall vorbereitet sein: mehr können als nur ein Pflaster aufkleben oder auf Pflegekräfte hoffen, die manchmal als Urlauber:innen mitfuhren und wussten, was zu tun sei. Diese Ausbildung für Erste Hilfe in der Wildnis, wo mit einer längeren Zeit bis zur Ankunft eines Arztes oder Sanitäters zu rechnen ist als in einer Stadt, dauerte erstmalig zehn Tage und muss alle zwei bis drei Jahre mit einem dreitägigen Seminar aufgefrischt werden. Denn man lernt, um es im besten Fall nie anzuwenden. Aber genau das gab mir ein bisschen mehr das Gefühl, für unser Rocky-Abenteuer vorbereitet zu sein.

Der schwarze Schaumstoff im Trägergestell meines alten Rucksacks war zwar längst durch die kleinen Löcher herausgebröselt, aber er trug sich auf kurzen Strecken und relativ leicht beladen weiterhin prima. Diese zwei Sommer sollten seine krassesten Abenteuer werden, von denen er allerdings nur einen Teil miterleben würde.

Irgendwie saß diesmal aber alles schief. Zuerst drückte es an der einen Schulter, dann an der anderen. Ich löste die Schnüre der Schulterträger, sodass mehr Gewicht auf den Hüften lagerte. Jetzt drückte die Last auf die Hüftknochen. Es war immer etwas verrutscht. Noch dazu ging es steil bergan. Es dauerte nicht lange, da hörte ich auch Analena stöhnen.

„Oh Mama, ehrlich? Das schaff ich niemals.“

Was sollte ich da sagen? Ich versuchte es mit: „Ich weiß, es ist schwer. Lass uns einfach Stück für Stück weitergehen. Mit der Zeit machen wir schon Meter.“

Bald klagten wir uns gegenseitig unser Leid. So richtige Jammerläppchen sind wir gewesen, die sich mühsam den Berg hinaufschleppten. Wir hatten vorher nicht ausprobiert, was alles in den Rucksack sollte, auch keine Listen darüber geführt, was wie viel wiegt und was wir tragen können. Meine Vorgehensweise war immer noch ganz die alte: ohne vorher Fachliteratur zu studieren, alles, wovon ich denke, wir könnten es brauchen, rein in den Rucksack. Fertig. Ich dachte, dass es so sein muss und wir vielleicht einfach nicht fit genug sind. Dass die anderen, bei denen es so leicht aussah, wahrscheinlich durchtrainierte Körper hatten. Wir mussten da einfach durch.

Nach einer Stunde erreichten wir eine Brücke und stützten stehend unsere Rucksäcke ab. Puh. Entlastung. In der Pause konnten wir auch die Apfelkerngehäuse verstauen. Daran hatten wir zuvor gar nicht gedacht, erst als wir sie in der Hand hatten. Leave no trace – keine Spuren hinterlassen – gilt hier radikal, weil sonst Bären und andere Wildtiere an menschliches Futter gewöhnt werden und die Folgen für Mensch und Tier drastisch sind. Da Bären in ihren wachen Monaten auf jede Kalorie angewiesen sind, würden sie die Reste sofort fressen. Doch sie haben eine feine Nase und riechen nicht nur die Banane oder den Apfel. Sie riechen noch etwas anderes: uns Menschen. Und sie verbinden beide Gerüche miteinander.

Ist ein Bär erst einmal mit menschlicher Kost in Berührung gekommen, denkt er bei jedem Geruch eines Menschen meist auch an ihren leckeren und kalorienreichen Proviant. Das Tier nimmt fortan die Verfolgung auf, um ans Futter zu gelangen. Dann wird es für Menschen gefährlich. Aus einem wilden Bären wird jetzt ein Problembär. Zuerst bekommt er die Gelbe Karte: Er wird ausgeflogen. Kommt er zurück, was meistens der Fall ist, erhält er die Rote Karte: Er wird eliminiert. Also alles mit rausnehmen, was man mit hineingebracht hat, auch die Apfelgriebse und Bananenschalen.

Das war das erste tote Gewicht, das wir als solches entlarvten. Bei Touren im Backcountry kann man ruhig mal auf den schweren Apfel und Frischobst generell verzichten. Es dauerte allerdings noch etliche Touren, bis ich bewusst merklich Rucksackgewicht zu reduzieren lernte.

Über die geröllige Fahrstraße waren wir mittlerweile auf eine Höhe von mehr als 2050 Meter aufgestiegen, hoch genug, um in der Ferne die ersten Berggipfel aus dem dichten Fichtenwald emporlugen zu sehen. Analena lächelte. Na also, was wollte ich mehr? Nach einer kurzen Verschnaufpause ging es weiter bergauf.

Ich musste an Charlotte Small denken, eine Métis-Frau, die hier in der Wildnis des heutigen Westkanada Unglaubliches geleistet hat. Ende des 18. Jahrhunderts wuchs sie vaterlos als Tochter einer Cree-Mutter und eines schottischen Arbeiters der North West Company auf. Es war die Zeit des großen Umbruchs.

Mit gerade einmal dreizehn Jahren heiratete sie im Jahr 1799 den sechzehn Jahre älteren David Thompson, einen kanadischen Kartografen und Pelzhändler, der zu einem der bedeutendsten Landvermesser Kanadas und die Liebe ihres Lebens werden sollte. Er kartografierte nicht nur den größten Teil Nordamerikas selbst – etwa ein Fünftel des Kontinents –, sondern ging dabei auch noch so genau vor, dass seine 1814 erstellte Karte hundert Jahre später immer noch als Vorlage für weitere Karten genutzt wurde.

Charlotte verließ ihre Familie, die sie liebte, und das einzige Zuhause, das sie kannte, und begleitete fortan Thompson auf seinen Expeditionen. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihren Kindern legte sie fast 20 000 Kilometer zurück. Dabei dolmetschte sie zwischen Englisch, Französisch, Cree und weiteren lokalen First-Nations-Sprachen. Zudem genoss sie das Vertrauen der indigenen Bevölkerung und vermittelte diplomatisch.

Charlottes Jagdfähigkeiten brachten Thompsons Trupp, mit dem er im Auftrag der North West Company die Region westlich vom Lake Superior über die Rocky Mountains bis hin zum Pazifik erkundete, Fleisch, in Zeiten, in denen niemand sonst welches auftreiben konnte, und sicherte ihnen somit das Überleben.

Trotz ihrer wirtschaftlichen Armut nach den Expeditionen ist Charlotte Smalls Weg in meinen Augen eine grandiose Erfolgsgeschichte: Gemeinsam mit ihrer Familie hat sie einen Großteil Westkanadas erkundet und in gesellschaftlich schwierigen Zeiten mit ihrem Mann 58 Ehejahre in gegenseitiger Zuneigung und Respekt verbracht.

Wow. Was für eine Frau! Was für ein Leben!

Und ich kämpfte schon mit dieser breiten Geröllstraße, und das, obwohl ich mit besten Materialien ausgerüstet war. Analena und ich trotteten gemächlich unter unserer schweren Last bergan bis zur nächsten Pausenmöglichkeit. Diese ergab sich etwa eine halbe Stunde später beim Hotspot des Skizentrums.

In der Nähe stand eine Gruppe junger Leute und beriet sich, welchen Weg sie einschlagen will. Wir sahen uns um, und ich fotografierte. Links und rechts durchbrachen die Furchen des Pistengeländes den dunklen Wald, die um diese Jahreszeit von den Wildblumen in ein herbstliches Blütenmeer verwandelt werden. Am langen Hügel weiter oben lag ein großer Stein im Gelände und – Moment. Der Stein bewegte sich. Quatsch, ein Stein kann sich doch nicht bewegen.

„Analena, kannst du was erkennen? Ist das ein Stein?“, fragte ich und richtete gleichzeitig meine Kamera auf das sich bewegende Etwas. Mit dem Zoom konnte ich fotografieren und anschließend das Bild noch mal vergrößern, so hatten wir immerhin eine Art Fernglas. Unverzüglich stellte sich heraus, dass sich der vermeintliche Stein tatsächlich bewegte, und zwar hangabwärts. Es war auch kein Stein. Es war ein schöner kräftiger Grizzly.

Krass. Was für ein Moment! Unser erster Bär in freier Wildbahn und ohne Metall zwischen uns! Mir ging die Düse. Hier draußen wollten wir also übernachten. Ob das so eine gute Idee war? So kurz vor der Winterruhe war er intensiv mit Fressen beschäftigt, er grub nach Wurzeln und fraß die kurzen Kräuter am Hang. Uns widmete er keine seiner wertvollen Sekunden. Grizzlys können in ihrer aktiven Zeit täglich etwa 5000 Kalorien zu sich nehmen, das entspricht in etwa siebzehn Cheeseburgern. Um im Herbst genügend Reserven für den Winter anzulegen, verfallen sie dann jedoch regelrecht in eine Fresssucht, die sogenannte Hyperphagie. Umgerechnet 67 Cheeseburger vertilgen sie dann an einem Tag. Diese Menge an Kalorien nimmt ein Erwachsener in Europa durchschnittlich in zehn Tagen zu sich.

Wir Menschen stehen dabei nur in Ausnahmefällen auf seiner Speisekarte. Die Bear-Safety-Expertin Tim Kitchener, Gründerin von Bear Safety & More Inc., weiß, dass 95 Prozent der Braunbärattacken weltweit von defensiver Art sind. „Angriffe“, in denen sich die Bären also nur verteidigten. Lediglich fünf Prozent der Angriffe resultieren aus gezielten Beutezügen der Raubtiere, in denen Menschen als Nahrung wahrgenommen wurden. Stattdessen gewinnen Grizzlys ihre Kalorien hauptsächlich über Pflanzen, Insekten und kleine Nagetiere, sofern keine Lachsbäche in der Nähe sind.

Und sollte es doch mal zu einem Angriff kommen? Dann unterscheidet man zwischen Überraschungssituation und einem Verteidigungsangriff – beispielsweise, wenn Junge dabei sind – auf der einen Seite und den sehr seltenen potenziellen Fressattacken andererseits. Wenn Bären sich angegriffen fühlen, sieht man ihnen den Stress an durch klackendes Auf- und Zuklappen des Maules. Manchmal wird das begleitet durch heftigen Speichelfluss oder nervöses Hin- und Herrennen. Dann heißt es: Hände hoch, Auge in Auge mit dem Tier beruhigend sprechen, um die Situation zu deeskalieren, dem Bären Raum zur Flucht geben und langsam den Rückzug antreten. Zur Sicherheit das Bärenspray bereithalten und, falls nötig, verwenden. Und wenn das ebenfalls nicht klappen sollte? Was dann zu tun wäre, würde ich erst im folgenden Jahr lernen. Bis dato war das mein Kenntnisstand.

Okay, dieser Bär war weit genug entfernt, wir interessierten ihn nicht und wir würden außerdem noch ein ganzes Stück weitergehen. Also los! Wir verloren keine Zeit und machten uns auf den Weg zum Zeltplatz, weg vom grasenden Grizzly.

Endlich verließen wir die Kiesstraße und zweigten in einen breiten Waldweg ab, der sich bald als Matschpiste enttarnte. Unsere langen Hosen werden den Dreck abfangen, wir müssen nur später aufpassen beim Ins-Zelt-Krabbeln, überlegte ich, während sich der Himmel unmerklich zuzog. Hand in Hand wanderten wir weiter und kamen ins Reden, da keine Steigung uns den Atem raubte, als still und leise die ersten Schneeflocken vom Himmel rieselten.

Zuerst dachten wir, es sei ein Scherz der Natur, die Wolke würde vorüberziehen und anschließend würde uns wieder die Sonne entgegengrinsen. Aber nein. Es wurde kalt. Und es wurde nass. Wir zogen unsere Pullis an, streiften die Regenhüllen über unsere Rucksäcke, halfen uns beim Aufsetzen der schweren Backpacks und gingen weiter. Doch es hörte einfach nicht auf. Dunkle Wolken zogen in unsere Richtung, und die Schneeflocken wuchsen zu immer größerer Pracht heran. Aus der hauchzarten Schneeschicht wurde zunehmend eine weiße, dichte Schneedecke, die alle Farben und Strukturen des Waldes verschluckte.

Was, wenn es so weitergeht? Finden wir den Weg? Wie sieht überhaupt so ein Backcountryzeltplatz aus? Erkennen wir den? Sind noch andere dort oder sind wir heute ganz allein? Was, wenn der Bär auch dorthin kommt? Bislang nur zaghaft nagend, hatte Gevatter Zweifel meinen sonst so starken Willen aus meinem Kopf vertrieben. Was übrig blieb, war die schiere Angst vor der wilden Natur und das Zittern meiner Glieder vor Kälte. Die Augenbrauen dicht über der Nase gekräuselt, sahen Analena und ich uns an.

„Drehen wir um?“ Die Frage stand offen im Raum, ohne dass sie laut ausgesprochen wurde. Eigentlich wollte ich nicht, durfte nicht, denn ich brauchte ja die Tour. Und irgendwie wollte ich doch. Aber es gab zu viele Dinge, die wir nicht wussten, auf die wir nicht vorbereitet waren und vor denen wir größten Respekt hatten. Ja, der gemütliche Teil meines Seins wollte in die Sicherheit und ins Warme.

„Ich weiß nicht, ob wir umdrehen sollten“, sagte ich laut, aber gedacht habe ich: Ja, unbedingt.

„Vielleicht gehen wir noch ein Stück und schauen, wie es sich entwickelt“, hörte ich mich reden. Analena stimmte bang mit einem unsicheren „Okay“ zu. Ich haderte mit mir. Sollten wir nicht doch besser abbrechen? Ich musste die Touren doch gehen. Sonst konnte ich den ganzen Tag streichen. Wieder ein verlorener Tag. Knappe fünf Minuten später war es so weit. „Okay, Sweetie, es macht keinen Sinn. Drehen wir um.“

Erleichterung zeichnete ein Lächeln auf Analenas Gesicht. Sie entspannte sich und ich mich auch. Erst jetzt bemerkte ich, wie sich alles in mir verkrampft hatte, von den Zehenspitzen bis zu meinen Händen. Oha, dann kommen wir wieder am Bären vorbei. Hoffentlich ist er weg. Die nächste Angstwelle schwappte über meine Seele. Nächstes Jahr durfte das keinesfalls passieren.

Der Schnee fiel in immer dickeren Flocken, als wir in unseren nassen Schuhen durch den zähen Matsch zurückschlurkten. So schleppten wir uns dicht nebeneinander voran und versicherten einander, dass dies die richtige Entscheidung gewesen war. Auch der Grizzly hatte sich getrollt und war nirgends zu sehen.

Schwer überrascht wurden wir von einer phänomenalen Aussicht beim Abstieg. Direkt unterhalb der Schneegrenze blickten wir ins gegenüberliegende Tal des kleinen Orts Lake Louise, über dessen steilen Gipfeln die dunklen Schneewolken mit den Nebelschleiern um die Wette tanzten und den König der Bergkette, Mount Temple, dramatisch in Szene setzten. Wie mit einem Lineal gezogen, standen wir plötzlich im Trockenen, unter unseren Füßen knirschte der Kies und die Bäume waren wieder grün. So, als ob nichts gewesen wäre.

Wir trabten hinab zum Auto, nun vom Gewicht der Rucksäcke geschoben. Aus der geplanten langen Tour in die kanadische Wildnis war ein Kurztrip geworden, der uns knallhart unsere zivilisatorischen Unzulänglichkeiten vor Augen geführt hatte. Ich schämte mich am meisten vor mir selbst. Ich, die gern in der Sächsischen Schweiz rumstromerte, das Unterholz durchforstete und versteckte Orte fand, versagte hier schon auf gepflegten Wegen, wenn’s mal schneit. Mein Outdoor-Freiheits-Ego lag am Boden, vom Verantwortungsbewusstsein darniedergestreckt.

Ja, es war vernünftig gewesen. Es ist richtig, umzukehren, wenn man die Situation nicht einschätzen kann, nicht darauf vorbereitet ist und sie nicht im Griff hat. Und das hatte ich definitiv nicht gehabt. Das hieß aber auch, dass ich mich nicht richtig vorbereitet hatte, nicht alles im Vorhinein getan hatte, damit es gelingen konnte und anstatt eines kompletten Risikos ein kalkulierter Ablauf mit Restrisiko war. Darin bestand mein Fehler. Und den wollte ich nicht wiederholen.

Wir kamen heil aus der Sache heraus, fuhren runter nach Lake Louise und nahmen uns dort das billigste Zimmer, das wir finden konnten. Das einfache Motelzimmer mit den extrem weichen Betten, aber komplett überheizten und dadurch stickigen Luft, kostete mich 200 kanadische Dollar (etwa 140 Euro). Für mich war das ein kleines Vermögen, aber kein Vergleich zu dem Luxus, den ich ein Jahr später für nur fünfzig Dollar mehr genießen durfte. Doch für diese Nacht waren wir sicher, warm und heil. Und das war das Wichtigste.

Analena

In einem Visitor Center im Banff-Nationalpark riefen wir morgens vor dem Start unserer Tour erst mal meine Großeltern – die Eltern meiner Mutter – an. Sie waren unser Notfallkontakt und wir sagten ihnen, bis wann wir uns wieder gemeldet haben müssten, sodass sie die Möglichkeit hatten, schnell zu reagieren, und beim Nationalpark Alarm zu schlagen, falls uns etwas passieren sollte und wir uns deswegen nicht bis zum vereinbarten Zeitpunkt gemeldet hatten. Wir wussten ja nicht, ob uns nicht ein grummeliger Bär über den Weg laufen oder wir uns durch Unvorsichtigkeit oder Unwissen eine ernsthafte Verletzung zuziehen würden. Sicher ist sicher. Meine Mutter hatte hier zwar schon Erfahrung, doch solche Unfälle sind nicht immer zu vermeiden.

Mit einem kräftigen Biss in einen frischen grünen, fruchtigen Apfel ging’s los. Das Gepäck wurde immer schwerer, je länger wir liefen, und wir waren noch nicht lange unterwegs. Wir wanderten auf einem breiten Weg, der mit kleinen Steinchen befahrbar gemacht worden war. Und warum mussten wir dann dieses Stück schon laufen?! Meine Motivation sank erheblich. Ich schniefte und begann zu meckern, wollte einfach nicht mehr weiter.

Sollte das jetzt immer so sein? Schweres Gepäck, endlos lange bergauf latschen? Oh Gott! Niemals würde ich das die ganze Zeit über schaffen. Wir hatten noch so gut wie alles an geplanten Touren vor uns, unter anderem viele weitere Mehrtageswanderungen. Ich hatte keine Lust mehr!

Wir beschlossen, eine Pause einzulegen, eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken und so ein bisschen Gewicht aus unseren Rucksäcken loszuwerden. Uns umgab eine wunderschöne Landschaft: Wiesen voller Wildblumen. Aus dem frischgrünen Gras hoben sie sich weiß, lila-blau und rosa ab. Ich bin allgemein mehr die Wildblumen-Liebhaberin. Bei Laden-Blumen fehlen mir die Wildheit und Natürlichkeit.

Mit getrübter Laune mussten wir weiterlaufen. Ich war wie abgeschirmt von der Außenwelt. Innerlich führte ich unfreundliche, motzige Monologe, in denen ich mich über die Wanderung beschwerte und über den weiteren Verlauf des Weges sinnierte. Und dann fing es an zu schneien. Da standen wir nun, im Schnee, planlos, wie es jetzt weitergehen sollte.

Es war ja schön, anzusehen, wie der Schnee die Fichten und Berge bedeckte. Noch war die Umgebung nicht komplett weiß, und es sah eher aus, als hätte man Puderzucker über die Wildnis gestreut.

Der Schneefall wurde etwas stärker, und wir überlegten umzudrehen. Im nächsten Moment hieß es: „Nein, wir drehen nicht um.“ Klar, wir hatten mittlerweile doch schon ein ordentliches Stück an Weg geschafft, aber auf Schnee waren wir so gar nicht vorbereitet. Wir diskutierten ein wenig hin und her, unter anderem mit dem Argument, dass wir nicht wussten, wie lange es noch schneien würde. Es konnte ja auch gleich wieder vorbei sein. Doch es wollte nicht aufhören. So langsam kippte die Stimmung.

Ich verließ mich komplett auf meine Mutter. Sie würde schon wissen, was wir wagen könnten und was nicht. Ich hatte noch viel zu wenig Erfahrung, als dass ich die Situation hätte einschätzen können. Für mich war es lediglich sehr ungemütlich, bei dem Wetter zu wandern und überhaupt draußen zu sein.

Der Himmel zog sich weiter zusammen, und es wurde immer düsterer. Die ganze Umgebung bekam eine ganz andere Stimmung, fast schon bedrohlich. Es wurde kälter, nicht nur draußen, sondern auch in mir. Ich bekam überall Gänsehaut und wollte mich am liebsten unter einer Decke mit einer Wärmflasche verkriechen.

Ich liebe den Winter – zumindest, wenn ich drinnen bin im Warmen und den Schneefall durchs Fenster beobachten kann. Zu Hause in unserem kleinen Dorf in der Nähe von Stuttgart hatten wir einen Holzofen. Von dem geht eine nostalgische Gemütlichkeit aus, die ich liebe. Aber dafür muss er erst einmal angefeuert werden. Der Ofen war die einzige Heizung im Haus und nicht dauerhaft an, denn so lange, wie das dauerte, lohnte es sich oft gar nicht für uns, den Ofen vor der Schule oder Arbeit anzuschmeißen. Also schaltete ich zum Ärger meiner Mom oft und lange den Heizlüfter an, verkroch mich mit ihm im Bad und machte mich dort in Ruhe für den Tag fertig.

Dieses Thema löste immer wieder Diskussionen zwischen meiner Mutter und mir aus, denn der Lüfter fraß sehr viel Strom. Ich konnte sie auch vielleicht ein kleines bisschen verstehen, aber es war einfach viel bequemer mit dem kleinen Wundergerät.

Jetzt wurde es uns doch zu viel. Meine Mutter entschied umzukehren. Ich hatte ihr innerlich die Entscheidung zugeschoben, weil ich mich in diesem Moment nicht „befugt“ dazu fühlte. Klar, wenn ich übermäßig gefroren hätte oder es mir ganz schlecht gegangen wäre, wäre das eine andere Sache gewesen. Aber so, einfach nur, weil ich keinen Bock hatte, im Schnee zu laufen, fand ich es nicht genug begründet. Wir mussten ja auch erst mal austesten, was so alles möglich war mit unserer vorhandenen Ausrüstung und was nicht.

Aber nun war ich doch ganz schön dankbar, nicht mehr so lange durch den Schnee stapfen zu müssen und dann auch noch in der Kälte zu übernachten. Vor meinem inneren Auge sah ich schon das Auto, unser temporäres neues Zuhause während unserer Wanderzeit. Ich freute mich, dass wir umkehrten und sogar ausnahmsweise nicht in Zelt oder Auto, sondern einem Motel übernachten würden. Meine Mutter brachte den Vorschlag, und ich hatte nichts gegen ein großes, warmes und weiches Bett. Aber unter die große Freude mischte sich auch ein bisschen Enttäuschung. Wir hatten versagt. Wie sollten wir die ganzen anderen mehrtägigen Wanderungen schaffen, wenn wir schon bei der ersten scheiterten?

Ich schaute mich noch mal um und warf einen bitteren Blick auf die umliegenden Gipfel. Es sah wunderschön aus, wie die Wolken die Berge umrahmten. Sie sammelten sich auf Gipfelhöhe und am Fuß der Bergkette, fast wie ein mystischer Nebel.

Wir wechselten kaum ein Wort miteinander, beide tief in Gedanken versunken. Auf der einen Seite gab es zwar den Frust, aber auf der anderen Seite wussten wir, es war die richtige Entscheidung gewesen umzukehren. Wir hatten viel aus der abgebrochenen Wanderung gelernt: keine Äpfel mitnehmen und auf das Worst-Case-Szenario vorbereitet sein. Wir würden bessere Ausrüstung brauchen, die auch für schlechtes Wetter gemacht ist.

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags

Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.

Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.

Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.

Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.

Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.

Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.