Das macht 2459,70 Euro.«

Ich sah den Typ im verdreckten Blaumann an. Das gefaltete Papier zog eine Schneise in den dunklen Staub, als er mir die Rechnung über den Tresen schob.

„Das sind dann ja …“, ich überschlug die Zahl und setzte neu an: „Sind das 5000 Mark?“

Ich blickte ungläubig durch die Seitenscheiben des hellblauen Volvos meiner Mutter, der neben uns auf der heruntergefahrenen Hebebühne stand. Die Stelle an der Rückseite der Kopfstütze des Fahrersitzes, die ich bei einem kindlichen Anfall von Wut und Langeweile, weil irgendwas nicht so schnell gegangen war, wie ich es gern gehabt hätte, von der Rückbank aus herausgebissen hatte, war gut zu erkennen. Der Schaumstoff hatte sich über die Jahre gelb verfärbt und bröselte in den Fußraum. Diese Kopfstütze, dachte ich, hatten sie offensichtlich nicht repariert.

„Allein 800 Euro für die Kabel“, der Mechaniker hinter dem Schreibtisch zeigte mit seinen öligen Fingern auf die einzelnen Positionen der Rechnung, „1443 Euro für die Arbeitsstunden“, er betonte das Wort Euro so deutlich und doch so beiläufig, als wäre die Währung schon immer da gewesen und nicht erst wenige Tage alt. „Wir mussten ja die ganze Verkleidung abnehmen, um von der zusätzlichen Batterie von vorne ganz nach hinten durchzukommen.“

Ich wusste überhaupt nicht, wovon er sprach.

„Zwei Knöpfe, eine Birne und Fassung, Ölwechsel, alles einmal durchgecheckt.“ Er zuckte mit den Schultern und deutete auf die Gesamtsumme. „EC oder bar?“ Mein Herz schlug mir bis zum Hals. Ich hatte den Volvo meiner Mutter in die Werkstatt gebracht, weil ich übermorgen, wenige Monate nach dem Ende des Zivildienstes, den ich direkt nach meinem Abitur im Jahr 2002 angetreten hatte, von Hamburg nach München fahren wollte und von dort mit der Bahn weiter nach Italien. Mit meinem noch frischen Führerschein wollte ich das erste Mal 1000 Kilometer am Stück fahren. Den endlosen Diskussionen mit meiner Freundin Svenja entkommen und allein, nur in Begleitung eines Stapels CDs, einfach mal weg. Testament der Angst von Blumfeld, Bleed American von Jimmy Eat World, Das grüne Album von Weezer, The Strokes’ Is This It, White Blood Cells von den White Stripes, Runter mit den Spendierhosen, Unsichtbarer! von Die Ärzte und natürlich Toxicity von System Of A Down. Und auch wenn ich das Stück Neue Zähne für meinen Bruder und für mich immer skippte, hatte ich noch Wasser marsch! von Superpunk eingepackt.

Ich wollte, begleitet von diesem phänomenalen Soundtrack, im Frühjahr 2003 die Freiheit genießen. Nichts muss, aber alles kann. Meine Mutter fuhr nur noch selten selbst. Seit ein paar Jahren musste sie gefahren werden, und so hatte sie mir erlaubt, ihren Volvo, der die meiste Zeit in der Garage stand, für ein paar Wochen auszuleihen. Sie hatte allerdings darauf bestanden, dass ich ihn vorher durchchecken ließ. Damit er auch bremst, wenn er soll, hatte sie gesagt. Und nun sollte ich 5000 Mark für diesen Check bezahlen? Ich bekam kein Taschengeld mehr. Aber ich konnte von den früheren Einkünften unserer Band ganz gut leben. Trotzdem waren 5000 Mark, ich meine 2459,70 Euro, deutlich mehr, als ich eingeplant hatte.

Ich holte Luft. „Eigentlich wollte ich doch nur die Bremsen checken lassen“, sagte ich vorsichtig und blickte erneut, diesmal aber leicht nach vorn gebeugt, zum Auto, als könnte ich so erkennen, ob die Bremsen neu wären.

„Yo. Steht hier auch: ›Test Bremsbeläge‹ – war alles gut. EC oder bar?“

Langsam richtete ich mich wieder auf und schaute den Mechaniker an. „Wieso mussten Sie dafür die gesamte Verkleidung des Innenraums rausnehmen?“

Er wirkte genervt. „Mensch, Junge, Markus hatte angerufen und gesacht, dass wir die Knöppe hier auch noch machen sollen. Wie bei den anderen Fahrzeugen.“

Ich stand auf dem Schlauch. „Wer ist Markus?“, fragte ich.

„Markus!“ Er sagte den Namen etwas lauter, wohl in der Annahme, er würde den Groschen mittels Schalldruck zum Fallen bringen.

Ich zuckte mit den Schultern.

„Markus – Mensch, wie heißt der noch mit Nachnamen?“

„Ich weiß es nicht“, antwortete ich wahrheitsgemäß.

Der Mann blätterte in seinen Unterlagen und seufzte. „Da. Markus … Kramer!“

„Ach so. Eine Sekunde bitte.“ Ich zog mein Nokia 3310 aus der Hosentasche. Mit zwei Tastendrücken kam ich zum Adressbucheintrag „aaaaaaaaaaaaa“ und wählte. Mit dem Handy am Ohr ging ich vor die Tür. Es meldete sich sofort jemand. „Zentrale, hallo?“

„Moin, hier ist Johann, ist Herr Kramer da?“

„Der müsste eigentlich direkt bei dir vor der Werkstatt sein.“

Ich blickte mich um. Kramer kam auf mich zu. Er war nur noch wenige Meter von mir weg. „Alles klar. Danke“, sagte ich in den Hörer und legte auf.

„Moin!“, grüßte ich ihn.

„Alles okay hier bei dir?“, fragte er mich freundlich. Seine schwarze Funktionsjacke, die gerade so seine Hüften bedeckte, trug er offen, obwohl es nur wenige Grad plus hatte. Darunter ein ebenfalls offenes, dickes Karoflanellhemd und darunter eine Schicht, die ich als Skiunterwäsche identifizierte. Das perfekt-unauffällige Outfit, mit dem er für alle Witterungsverhältnisse gewappnet war.

„Ja, alles okay“, antwortete ich beiläufig, „haben Sie mit der Werkstatt irgendwas besprochen?“

Kurz sah er mich an, als wüsste er nicht, was er sagen sollte, doch dann legte er umso schneller los. Seine militärisch gedrillte Sprache, die es schaffte, sogar den unbetonten Wörtern im Satz eine abgehackte Betonung zu geben, schoss auf mich ein. „Du fährst die Woche auf deine Tour, und da wollten wir nur sichergehen, dass wir quasi mit an Bord sind. Wir haben noch zwei Features installiert.“ Er sagte wir, als hätte er die Arbeiten selbst durchgeführt. Deine Tour, hallte es in meinem Kopf nach. Ein Teil meines Privatlebens, ein simples Vorhaben, stand vermutlich schon irgendwo auf einem Plan als übergeordneter Punkt einer langen Liste von kryptischen Unterpunkten. Während er sprach, bewegte er sich zum Eingang der Autowerkstatt. Ich würde es nicht verhindern können, dass wir gemeinsam den Raum betraten und der Mechaniker denken müsste, dass ich mir Hilfe geholt hatte. Peinlich. Leider entsprach es noch dazu der Wahrheit.

Kaum war der Satz gesprochen, waren wir auch schon drin, und Kramer winkte dem Mechaniker freundschaftlich zu. „Moin, Frank, alles im Lack?“

„Klar“, antwortete der Mechaniker, der offenbar Frank hieß, „ich schnurr wie geschmiert. Normalzustand.“

Kramer grinste ihn an und sagte: „Zeig mir doch mal deinen Bierdeckel.“

Mit einem Kopfnicken zeigte Mechaniker-Frank Richtung Tisch, und Kramer nahm die Rechnung. Er fuhr mit seinem Zeigefinger über die aufgelisteten Positionen. „Ach so, ja, genau: Wir dachten, es macht Sinn, wenn wir vorne ’nen Überfalltaster einbauen.“ Ich atmete tief ein, doch mein Magen zog sich trotzdem unangenehm zusammen. „Da kannste dann im Fall der Fälle direkt mit dem Knie gegendrücken. Müsste von der Höhe her hoffentlich passen.“ Hoffentlich?, dachte ich kurz, konnte aber keinen klaren Gedanken fassen. Verstohlen blickte ich mich in der Werkstatt um. Ich hatte das Gefühl, dass Kramer wahnsinnig laut redete. „Und dann dachten wir, es wäre irgendwie am falschen Ende gespart …“ Auf einmal wirkte es so, als würden die Wände der Werkstatt über mich hinauswachsen. Hoch in den Himmel. Ich fühlte, wie ich immer kleiner wurde und nur noch mein pochendes Herz, groß wie ein aufgeblasener Airbag, zwischen den kilometerhohen schmutzigen Autowerkstattwänden immer stärker und lauter schlug, während die Stimme von Kramer in ohrenbetäubender Lautstärke fortfuhr, als er lachend sagte: „… sozusagen buchstäblich am falschen Ende gespart, wenn du verstehst, was ich meine, wenn wir im Kofferraum nicht auch einen Notfalltaster anbringen.“ Er nickte aufmunternd mit dem Kopf, während er diese letzten Worte sprach, als wollte er mich zum Mitlachen auffordern. Als wäre das alles ein großer Spaß. Ein tolles gemeinsames Hobby, das aber mein Leben war.

Ich sah ihn an. Kniff einmal die Augen zusammen und wischte heimlich meine mittlerweile schweißnassen Handflächen an meiner Jeans ab. Ich blickte hinüber zum hellblauen Volvo. Mein Blick fiel auf den Kofferraum.

Kramer, der meinem Blick folgte, ging ein paar Schritte zum Auto und öffnete die Heckklappe. „Hier.“ Er deutete auf einen schwarzen Knopf in der Verkleidung des Kofferraums und dann zu einem weiteren Schalter. „Und hier haben wir ’ne kleine Lampe eingebaut. Die hat ’ne extra Batterie, dass man die anmachen kann, wenn das Auto nicht läuft. Der Schalter dafür ist hier.“ Er zeigte auf einen weiteren Knopf und schlug dann die Klappe zu. „Kann losgehen, oder? Mensch, ich erinner mich noch dran, als ich jung war. Direkt nach der Schule bin ich auch erst mal weg. Das wird bestimmt ein super Trip. Mit dem Fahrzeug gleitest du jetzt direkt in die Freiheit.“

Ich sah ihn an. Er blickte auf die Tüte von WOM mit den CDs in meiner Hand. „Soll ich die mal in den Wechsler laden, während du zahlst? Ich kann dich echt gut verstehen. Endlich mal richtig weit weg nach dem ganzen Stress. Würd ich genauso machen. Na ja …“, er lachte, „ich komm ja auch irgendwie mit.“ Das Fahrzeug. In die Freiheit gleiten. Der Stress im Zivildienst. Der war vorbei. Da hatte er recht.

Wortlos reichte ich ihm die Plastiktüte. Mechaniker-Frank, der die ganze Zeit in Hörweite von uns gestanden hatte, kam, als hätte er das Stichwort für seinen Auftritt gehört, wieder zum Tisch. „Bar oder EC?“

1.

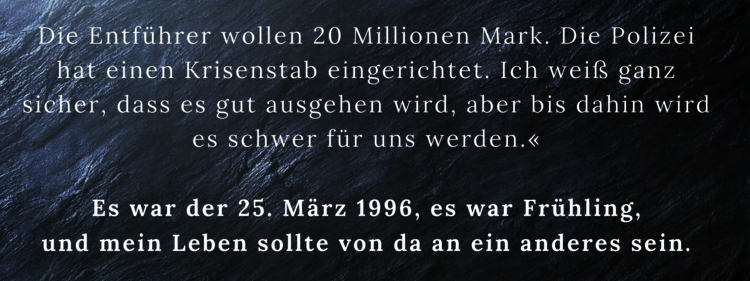

Wir waren direkt nach der Freilassung meines Vaters im April 1996 nach New York geflüchtet. Amerika bot uns Anonymität und die Gewissheit, nicht verfolgt zu werden. Weder von Verbrechern noch Trittbrettfahrern noch Journalisten. In Hamburg-Blankenese wurden unsere beiden Häuser, die Gärten und die Straße, die diese verband und in der ich aufgewachsen war, auf der ich Fahrrad und später Skateboard fahren gelernt hatte, auf unsere Rückkehr vorbereitet. Ich wusste nicht, was sich verändern würde, geschweige denn wie genau. Meine Eltern hatten von mir gänzlich unbemerkt Pläne gemacht, die in unserer Abwesenheit umgesetzt wurden. Mir war klar, ich fühlte es ja, dass wir alle drei ein, wie es im Fachjargon hieß, erhöhtes Sicherheitsbedürfnis hatten. Mir war nicht klar, wie die Veränderung von Äußerlichkeiten zu einer inneren Ruhe führen sollte. Ich vertraute meinen Eltern und den Menschen, denen sie vertrauten, und war froh, dass ich mich selbst um gar nichts kümmern musste.

„Wir werden erst mal für einige Zeit Sicherheitsleute haben müssen.“ Diesen Satz meiner Eltern, wie nebenbei während einer Taxifahrt in Manhattan geäußert, wälzte ich erst mal in meinem Kopf herum. Meinten sie wirklich Bodyguards? Bruchstückweise erinnerte ich mich an das private Sicherheitsunternehmen, das in den letzten Wochen der Entführung die Geldübergabe erfolgreich an der Polizei vorbei organisiert hatte. „Sind das die Geldübergabeleute?“, fragte ich meine Mutter, während ich weiterhin aus dem Seitenfenster sah, in dem sich verschwommen ihr Gesicht spiegelte. Sie nickte. „Ja, die werden bei uns zu Hause ein paar Kameras und wohl auch einen Zaun aufstellen“, sie holte tief Luft, „müssen. Und dann werden die uns wohl auch erst mal begleiten, wenn wir irgendwo hingehen.“ Meine Mutter atmete hörbar und kontrolliert aus. Ein Seufzer, der keiner werden durfte.

Wie sollte das denn funktionieren? Welche Frage stellte ich jetzt am besten? Ich war hin und her gerissen zwischen Panik und einer sich unangemessen anfühlenden Vorfreude. Eine sich in meinen Magen fressende brennende Unsicherheit wich einer aufgeregten Mischung aus Angst und unterdrückter Hysterie. Ich würde jemand mit Bodyguards sein.

Ich schaute aus dem Fenster des Taxis auf die langsam grün werdenden Bäume des Central Park. „Was haben die denn dann an?“, fragte ich in die Stille. „Und wie …?“ Ich brach die Frage ab, weil ich vergessen hatte, wie sie weitergehen sollte. Aus den Augenwinkeln erkannte ich meine Eltern. Wir saßen alle drei auf der Rückbank. Sie sahen sich an. Dann sah meine Mutter zu mir, und ich drehte den Kopf auch in ihre Richtung. Sie sagte nichts. Schüttelte fast unmerklich den Kopf und zuckte kurz mit den Schultern. „Ich glaub, ganz normal.“

2.

Vom Flughafen in Hamburg holten uns einige Wochen später zwei fremde Männer ab. Daraus, dass sich die Männer und meine Eltern vor dem Flughafen zielsicher aufeinander zubewegten, schloss ich, dass sie sich schon mal gesehen hatten. Die beiden Männer nickten mir zu, und ich streckte ihnen die Hand hin. „Moin, Johann.“ Sie kannten also meinen Namen. „Moin“, nuschelte ich. Soweit ich das beurteilen konnte, sahen sie wirklich ganz normal aus. Um nicht zu sagen unauffällig. Der eine trug einen Anzug ohne Krawatte mit einer leichten schwarzen Jacke darüber und stellte sich als Herr Jürgens vor. Den Namen des anderen hatte ich nicht verstanden und traute mich nicht nachzufragen.

Als wir in unsere Straße einbogen, waren die Autos mit den Journalisten verschwunden. Stattdessen standen hier, Stoßstange an Stoßstange, Autos von Objekt- und Personenschützern.

Im Auto hatte ich dem Gespräch von Jürgens mit meinen Eltern gelauscht, während ich so tat, als ob mich das alles gar nichts anginge. „Der Umbau des Gästehauses ist in vollem Gange. Die Kameras sind großteilig gestellt, und der Zaun ist auch in Arbeit. Bis die Einsatzzentrale fertiggestellt ist, wird es allerdings noch ein paar Wochen oder schlimmstenfalls Monate dauern. Bis dahin stehen die Herren mit ihren Privatwagen an der Straße.“

„Haben Sie eigentlich mit den Nachbarn gesprochen?“, fragte meine Mutter, während mein Vater nervös an seinem Daumennagel kaute.

„Nein, Frau Scheerer. Wir wollten niemanden aufschrecken. Ich dachte, es ist angemessener, wenn Sie das übernehmen.“

Meine Mutter nickte. Ich blickte zu meinem Vater und wartete, dass dieser Jürgens fragte, ob jemand schon mit dem Sohn gesprochen habe. Aber den wollte vermutlich auch niemand aufschrecken. Er blickte nur nach vorn. Für den Rest der Fahrt wurde kein Wort gesprochen. Weder wusste ich, welche Fragen zu stellen waren, noch hätte ich sie stellen wollen, während jemand Fremdes dabei zuhörte.

Ich wusste, wie sehr meinen Vater der Anblick dieser vielen Autos in unserer Straße schmerzte. Ich blickte auf die Einfahrt zu unserem Grundstück. Seinen Volvo hatte er bis vor Kurzem immer in die Garage gestellt. Nicht, um ihn zu schonen, sondern um ihn nicht sehen zu müssen.

Als wir aus dem Auto ausstiegen, sagte Jürgens schnell: „Vielleicht ist es eine gute Idee, einen Teil Ihres Gartens, Herr Reemtsma, um einen Carport zu ergänzen. Die Kollegen haben mir berichtet, dass ein Nachbar in den letzten Tagen Schwierigkeiten hatte, aus seiner Ausfahrt herauszukommen.“

„Einen Carport?“ Mein Vater betonte das Wort, als würde es sich um einen eiternden Abszess handeln, den man nicht ergänzen, sondern ganz sicher entfernen sollte. „Sie meinen einen Parkplatz, oder was? In meinem Garten?“

Jürgens schien das Problem nicht sofort zu erkennen. „Wir würden diesen Hang hier“, er zeigte auf einen verwilderten Abhang, ein paar Meter von uns entfernt, hinter dem Gartentor, „begradigen, diese Bäume wegnehmen und ein Gitter auf Stahlstelzen in den Hang bauen. Ein einfaches Dach sollte ausreichen. Dann wäre da Platz für sechs Pkw. Die Stahlkonstruktion hält ewig. Da muss man dann nie wieder ran. Nicht in den nächsten hundert Jahren zumindest.“

Er lachte. Ich erinnerte mich an den Satz meiner Mutter. „Wir werden für einige Zeit erst mal Sicherheitsleute haben müssen.“ Einige Zeit. Hatte sie den Zeitrahmen unbewusst offen gelassen, oder kannte sie ihn nicht? Bestand die Möglichkeit, dass das hier für immer würde bleiben müssen? Dass man auch an diese Konstruktion nie wieder ranmüsste?

Als mein Vater nichts weiter erwiderte als ein gequältes, aber gerade noch freundliches Lächeln, reagierte Jürgens sofort: „Aber kommen Sie erst mal an. Die Kollegen sind darauf eingestellt, hier bis auf Weiteres am Straßenrand zu sitzen. Das ist kein Problem. Die haben alle schon Schlimmeres erlebt.“ Wieder lachte er.

Dadurch erschien er mir ganz sympathisch. Er schaute mich an und zwinkerte mir zu. Dann schloss er die Tür auf und bedeutete uns hereinzukommen. Woher hatte er den Schlüssel? Wir waren Gäste im eigenen Haus.

„Wieso sollte man sich ein Auto in den Garten stellen?“ Mein Vater hatte die Tür hinter uns geschlossen und blickte meine Mutter an, als könnte sie darauf eine Antwort geben. „Wozu hat man denn eine Straße?“ Sie schmunzelte. „Vielleicht gehört das irgendwie zu deren Job? Nicht nur auf Menschen, sondern auch auf deren Sachen aufzupassen?“ Aus ihrem Schmunzeln formte sich ein vorsichtiges Lächeln, das mein Vater nicht erwiderte. „Die wollen das für deren Autos bauen! Ich besitze nur ein einziges Auto, und das passt wunderbar auf den Parkplatz vor dem Tor oder ganz profan in die dafür vorgesehene Autogarage. Und jetzt sollen wir einen Zaun bauen lassen, damit deren Autos sicher in meinem Garten stehen können?“ Ich seufzte hörbar, und meine Eltern blickten mich sofort beide an. „Meint ihr nicht, die wissen, was sie tun?“, fragte ich vorsichtig. Das Lächeln verschwand aus dem Gesicht meiner Mutter, und vorsichtig griff sie die Hand meines Vaters, der sie fest drückte. „Vielleicht muss man die jetzt einfach mal ihr Ding machen lassen?“ Ich versuchte, meine Meinung als Frage zu betonen, und fast lautlos ergänzte ich: „Hat doch schon mal ganz gut geklappt.“

Am nächsten Morgen wurde ich von einem fremden Mann zur Schule gefahren. Wir wechselten kein Wort miteinander. Er aus Professionalität, das reimte ich mir zusammen. Ich aus Unsicherheit. Die fast schon freudige Aufregung der ersten Stunden wich einem seltsamen Unbehagen. Kein Gefühl, das einer Angst oder gar Panik ähnelte, mehr ein Gefühl, das meinen Körper in eine ständige angespannte Alarmbereitschaft versetzte. Mein Bauch war immer hart. Meine Kiefermuskeln immer zusammengepresst. Hier im Auto fühlte es sich an, als hätte ich Hemmungen, etwas anzufangen, für das es keinen Abschluss gab. Wenn ich jetzt begann, mit dem Mann, den ich nicht kannte, zu reden, was würde er mir mitteilen? Was könnte ich machen, wenn ich ihn nicht mögen würde? Hätte ich die Möglichkeit, ihn abzuwählen? Und selbst wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich es mich trauen? Ich hatte Angst vor der neuen, unheimlichen Nähe zu diesen Fremden. Würde ich dieser Sicherheit jemals wieder entkommen können?

Ein paar Tage später saßen meine Eltern, Jürgens und ich in der Küche meiner Mutter, die noch vor ein paar Monaten eine verkabelte Einsatzzentrale gewesen war, und sprachen darüber, wie wir nun leben sollten. Immer wenn ich in die Ecken der Wohnküche schaute, erinnerte ich mich an die provisorischen Schlaflager der Angehörigenbetreuer.

„Ich weiß noch, wie ich einmal die schwarze Sporttasche mit dem Lösegeld versehentlich unter der Küchenbank hervorgezogen hab, weil ich dachte, es wäre mein Ranzen.“ Ich versuchte, die Stille vor dem anstehenden Gespräch zu durchbrechen, und zeigte auf die Aktentasche von Jürgens, die jetzt an der gleichen Stelle stand. „Ich dachte grad, die steht da noch. Voll das optische Déjà-vu.“ – „Na ja!“, fiel mir mein Vater fast ins Wort. Und etwas zu laut fuhr er fort: „Die ist jetzt ja eindeutig weg. Dafür bin ich hier.“ Unter seinem Bart, der ihm in den 33 Tagen gewachsen war, zeichneten sich seine Kieferknochen ab, die fest aufeinanderbissen. Keiner lachte. Keiner sagte ein Wort. Würden wir ihm jemals von den manchmal heiteren, nahezu albernen Abenden, die sich auf bizarre Weise mit den scheußlichen, angsteinflößenden, grauenerregenden Abenden und Nächten abgewechselt hatten, erzählen können? Wie unplanbar, spontan und unerwartet immer alles gewesen war?

Nun war es wieder so schnell gegangen, wie es damals über uns hereingebrochen war. Wie wir mit Jürgens am Tisch saßen, fühlte sich das Haus schreiend leer an. Nur der zynische Satz meines Vaters hallte noch nach. Immer wieder fragte ich mich, ob mein Vater eigentlich wusste, wie es uns hier ergangen war, während er im Keller gefangen gehalten worden war. Ich wusste bislang kaum etwas über seine Situation. Es schien, als ob keiner von uns wüsste, wie man den Anfang machen könnte. Ich hoffte nur, dass Jürgens irgendeinen Plan hatte.

Als einer der beiden Chefs der privaten Sicherheitsfirma, wie es immer im Fernsehen hieß, stellte er uns anhand von Fotos die neuen Mitarbeiter vor und erzählte ein bisschen was über ihren Werdegang: Bundeswehr, Schießausbilder, Bombenkommando, Rettungssanitäter, Sonderkommando, Mossad, Auslandseinsatz, Personenschützer bei Familie XY. Seine Worte vermischten sich mit den Geräuschen der Baustelle um das Haus meiner Mutter.

„Das ist Herr Kramer. 34 Jahre alt. War lange bei der Bundeswehr.“ Ta-ta-ta-ta-ta-ta!!! Mit Presslufthämmern wurden tiefe Löcher in den Boden gerammt, um den neuen zweieinhalb Meter hohen engmaschigen Zaun zu befestigen. „Herr Schmitt hier“, er tippte auf ein weiteres Foto, „war lange Zeit beim MEK. Danach Sonderkommando für …“ Rattattattatta!! Die Straße und der Garten wurden aufgebrochen, um Kabel für die Kameras zu verlegen. „Die Herren werden zukünftig immer auch da sein, wo Sie sind. Bestenfalls teilen Sie ihnen vorher mit, was Sie vorhaben, damit sie sich darauf einstellen und entsprechende Maßnahmen ergreifen können.“ Ich konnte dem Vortrag nicht mehr folgen. Ich hoffte, dass meine Eltern fragen würden, was für Maßnahmen das wohl sein würden, aber sie schwiegen, genau wie ich. Die Typen auf den Fotos sahen für mich alle gleich aus. Kurze Haare, ernster Blick. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Am Rande bekam ich ein paar Wortfetzen mit, die ich mir in den kommenden Tagen zusammenreimte.

Die Bewachungsmaßnahmen folgten einem ausgeklügelten und ineinandergreifenden System von etwa einem Dutzend Sicherheitsleuten, die abwechselnd für die Vor- und Nachaufklärung sowie die Begleitung von uns dreien zuständig waren. Das System basierte auf der Annahme, dass ein Entführer vor einer potenziellen Entführung das Opfer auskundschaften musste, um seine Gewohnheiten herauszufinden, so wie es die Entführer meines Vaters mit unserer Familie über Monate gemacht hatten. Man folgerte, es wäre nicht völlig unwahrscheinlich, dass wir beispielsweise morgens auf dem Weg zu meiner Schule in einen Hinterhalt geraten könnten. Diese Gefahr sollte mit der Voraufklärung – einer Person, die schon eine gewisse Zeit vorher „guckte, ob einer guckte“ – und der Nachaufklärung, die sicherstellte, dass uns keiner hinterherfuhr, ausgeschlossen werden.

Es dröhnte in meinem Kopf. Ich dachte an die vielen Bandproben, die ich verpasst hatte. Kurz vor der Entführung hatte Daniel mich gefragt, ob ich nicht als Sänger und Gitarrist in die Band einsteigen wolle, die er mit Lenny und Dennis gegründet hatte. Das war fast ein Vierteljahr her. Ein Vierteljahr, in dem die drei wahrscheinlich schon zwanzig Mal geprobt hatten und ich meine Versuche, Gitarre zu üben, an einer Hand abzählen konnte. In den fünf Wochen der Entführung meines Vaters hatte ich natürlich nicht zur Bandprobe kommen können. Hatte sagen müssen, dass ich krank war. Hatten sie mich überhaupt vermisst? Danach flohen wir nach Amerika, und als ich wiederkam, war es schwierig, dort anzusetzen, wo ich meine Freundschaften verlassen hatte. Wie sollte ich ein Gespräch beginnen? Unsere Gemeinsamkeiten schienen angesichts der Unterschiedlichkeiten, die uns nun ausmachten, zu verblassen.

Es war Daniel, der schließlich den Kontakt suchte. „Ey, Digga. Wir wollen bald das erste Mal ins Studio gehen. Der Kumpel von Lenny, dieser Bela, hat doch so ein Studio in Langenhorn.“

„Bela?“ Ich war gleich hellwach gewesen. „Bela von …“

„Jetzt flipp nicht gleich aus. Nein, natürlich nicht Bela B. von Die Ärzte, sondern Bela, der Freund von Lenny aus Langenhorn. Der heißt halt einfach Bela. So wie du Mongo heißt.“

Es war mir ein bisschen peinlich. Die anderen Jungs ritten immer wieder darauf herum, dass ich ausschließlich Die Ärzte hörte und nicht wie sie Tool, Pearl Jam, Rage Against The Machine oder zumindest Tocotronic. „Wenn wir das durchziehen wollen“, fuhr Daniel fort, „brauchen wir noch ein paar Songs. Bist du eigentlich noch am Start?“

Das war die Frage, die mich selbst umtrieb: War ich eigentlich noch am Start?

Wie sollte ich in all diesem Gedröhne eigentlich Songs schreiben?

„Hast du noch Fragen?“, durchbrach die Stimme von Jürgens das Wummern in meinem Kopf.

Ich blickte zu meinen Eltern und dann zu ihm. „Nö. Ich glaube nicht. Ist alles klar, glaube ich.“

„Okay“, erwiderte er freundlich lächelnd, „ansonsten habe ich dir meine Telefonnummer in das Handy eingespeichert.“

Als ich an das graublaue Nokia 1630 dachte, das er mir gestern gegeben hatte, und versuchte, mir ein Gespräch mit ihm vorzustellen, merkte ich, dass ich seinen Namen vergessen hatte. Ich nickte. „Alles klar. Ich ruf Sie an, wenn was ist.“

Natürlich verarbeitet Johann Scheerer in seinem Roman die schrecklichen 33 Tage der Entführung seines Vaters und die Zeit danach, als nichts mehr so war wie früher. Aber gerade in der LP schildert - und verarbeitet er - auch einfach seine Kindheit, die ihm damals völlig normal erschien. Es wurde nicht über Geld gesprochen, aber ihm war schon klar, dass die Familie Geld hatte. Sie hatten auch 2 Häuser, auch das völlig normal für Johann, der zwischen beiden hin-und herwechselte, in jedem ein Kinderzimmer hatte. Aber er fühlte sich nie eingesperrt, kein hoher Zaun grenzte ab, die Gartentür stand für seine Freunde offen, eigentlich alles ganz normal. Und so, wie der Autor es schildert erscheint es auch, die wir ein solches Leben überhaupt nicht kennen, plötzlich völlig normal. Wir stehen auf einer Stufe mit ihm und können mit ihm leiden, mit ihm die schrecklichste Zeit seines jungen Lebens durchleben.